Форум садоводов Твой Сад

Интернет-клуб Твой сад – сообщество людей, увлеченных разведением садовых растений.

Особенности развития корневой сосны обыкновенной и некоторых других видов хвойных

Модератор: Tatra

Особенности развития корневой сосны обыкновенной и некоторых других видов хвойных

Re: Особенности развития корневой сосны обыкновенной и некоторых других видов хвойных

Цитата №1

«Произрастая в широком диапазоне почвенно-гидрологических условий, сосна обыкновенная активно приспосабливается к их особенностям, изменяя в пределах свои морфологические характеристики. Глубина проникновения стержневых корней сосны зависит от почвенно-гидрологических условий и возраста. Максимальная глубина зафиксирована на дерново-слабоподзолистых почвах с отсутствием признаков оглеения, где она достигает 5 м. (рис.4).»

Рис.4. Глубина проникновения корней сосны обыкновенной на почвах:

а, б, в – среднедерново–слабоподзолистых;

г, д, е, — дерново-сильноподзолистых;

ж -дюнных песках;

з, и, к –торфяно-болотных (по М.И.Калинину, 1989).

Возрастная динамика формирования корневых систем сосны обыкновенной в разных условиях произрастания представлена на рис. 5.

Рис. 5. Возрастная динамика типов корневых систем сосны обыкновенной на почвах:

а — с наличием уплотненного горизонта;

б — с наличием корненепроницаемого горизонта или относительно высокого уровня грунтовых вод;

в — с непромывным водным режимом;

г — на малоломощных увлажненных почвах (по М.И. Калинину, 1989).

При наличии в почвенном профиле уплотненных горизонтов в виде ортштейновых линз, оглеенных прослоек, скоплений карбонатов и т.д. более глубокие горизонты почвы осваиваются ответвлениями от горизонтальных корней, которые проникают вглубь, используя архитектонику почвы, старые ходы корней, щели и трещины в уплотненном горизонте (рис.5, а).

Двухъярусная корневая система, ограниченная по глубине, формируется при наличии в почвенном профиле на определенной глубине корненепроницаемого горизонта (рис. 5, б).

При недостаточной влагообеспеченности в условиях непромывного водного режима корневая система сосны располагается только в пределах зоны с наличием корнедоступной влаги, т.е. в верхних горизонтах почвы, периодически промачивая атмосферными осадками формируется, так называемый, гребенчатый тип корневой системы (рис. 5, в).

В почвенном горизонте небольшой мощности, подстилаемом корне-непроницаемыми породами или ограниченным высоким уровнем грунтовых вод, стержневой корень быстро прекращает развитие и отмирает. Вертикальные ответвления от горизонтальных корней не образуются в связи с тем, что под влиянием высоко расположенного корне-непроницаемого горизонта они быстро принимают горизонтальную ориентацию (рис.5, г).»

Источник

Корневая система сосны

Хвойные породы неприхотливы в уходе, но требуют правильно подобранного места и проведения посадки. У сосны корневая система меняет свое строение в зависимости от структуры почвы и окружающей среды. Неблагополучие подземной части отражается на растении целиком, способно привести к гибели поврежденного экземпляра.

Особенности

Корневая система сосны подстраивается под характеристики заданного грунта, поскольку именно она обеспечивает питание всего дерева. При нарушении целостности, заражении инфекциями или вредителями корешки не могут полноценно функционировать. В результате представитель хвойной породы начинает болеть. При пересадке растения важно сохранять земляной ком, чтобы не нарушить симбиоз с микоризой – грибком, обеспечивающим питание дерева.

Таблица 1. Строение корневой системы сосны обыкновенной в зависимости от типа почвы

| Корневая система | Особенности грунта |

| Стержневидный корень уходит глубоко, боковые ответвления развиты слабо | Дренированная, легко пропускающая влагу и воздух земля |

| Главный корешок небольшого размера, боковые хорошо разрослись, поверхностная корневая система | Сухая почва, подземные воды расположены слишком глубоко |

| Короткие корешки имеют небольшие ответвления | Переувлажненный, болотистый, плотный грунт |

| Мочковатое строение корневища | Непромывной водный режим, наблюдаемый в регионах, где влаги испаряется больше, чем поступает с осадками |

На заметку! Большинство видов сосны – высокорослые деревья с глубоко уходящей вниз корневой системой, обеспечивающей устойчивость культуры независимо от ширины и массивности кроны. При выращивании их в неподходящем грунте возможно падение растений из-за сильного ветра.

Болезни и вредители корней

Заболевания сосен часто начинаются с неправильным уходом. У хвойной породы снижается иммунитет из-за заболачивания и пересыхания почвы, недостатка железа, фосфора. В неблагоприятных условиях культура поражается грибковыми инфекциями. Зачастую всевозможные гнили становятся причиной необходимости спилить и выкорчевать дерево, чтобы не заразились соседние насаждения.

Разнообразные вредители откладывают в землю приствольного круга сосны яйца. Вылупившиеся личинки первое время питаются корневой системой растения. Данное обстоятельство значительно снижет иммунитет, приводит к развитию заболеваний. Личинки соснового долгоносика особенно опасны для молодых саженцев, способны вызвать гибель сосны. Не менее вредоносны личинки точечной смолевки, поселяющиеся в корневой шейке, нижней части ствола и корешках. Борьба с вредителями проводится разрешенными инсектицидами.

Пестрая корневая гниль

Грибковое заболевание, поражающее древесину корневища и нижний комлевой участок ствола. Другое название – корневая губка. Образуется гниль коррозионного вида, при этом уменьшается содержание лигнина. При внедрении гиф в корневые ткани сосна реагирует обильным выделением смолянистой живицы. В результате пораженная, пропитанная смолой древесина приобретает ярко выраженный скипидарный запах.

Характерные признаки заражения сосны корневой губкой:

- в земле образуются просмоленные желваки;

- побеги увеличивают рост в высоту;

- формирование хвойных кисточек;

- окрас иголочек меняется на желтоватый, светло-зеленый;

- поселение вредителей – короедов, усачей, рогохвостов.

Благоприятные для развития грибка условия – влажность, затененность, срастание корневищ нескольких растений. Для профилактики корневой губки весной и осенью необходимо проводить санитарные рубки, удаляя ослабленные экземпляры, сухостой, ветровал. Целесообразно создание групповых посадок с лиственными породами. При заражении грибковой инфекцией желательно выкорчевать дерево, вывезти за пределы приусадебного участка и сжечь. Если это по каким-либо причинам невозможно, обработать антисептиком оставленные в саду пенечки.

Белая периферическая гниль

Данная грибковая инфекция, называемая опенком, поражает корешки и основание ствола сосны. В результате заметно уменьшается прирост деревьев, появляются трещины, смоляные потеки, длинные шнуровидные сплетения грибных ниточек (ризоморфы), белые или светло-коричневые пленочки. Кроме того, можно обнаружить плодовые тела на коневой шейке или корнях, крона становится редкой, хвоя светлеет, желтеет.

Древесина под воздействием опенка разрушается с образованием белой периферической гнили, очерченной черными линиями. Сначала она немного темнеет, потом буреет, светлеет, на конечной стадии становится беловатой. Появляется мелковолокнистая гниль, напоминающая коррозию. При условии повышенной влажности воздуха споры белой периферической инфекции быстро прорастают на омертвевших пнях, при попадании на здоровые корни ризоморфы формируют ответвление грибнички, проникающие к тканям луба и камбию. Болезнь быстро прогрессирует на молодых саженцах, уже спустя 2-3 года сосны гибнут.

В качестве профилактики необходимо выкорчевывать и удалять старые пни, проводить их окорку. Рекомендуется делать изолирующие канавы размером 60х50х75 см. Устойчивость к заболеванию повышается с помощью опрыскивания сосен 2,5%-ным раствором железного купороса или поливом данным веществом, разведенным в концентрации 5-10%. Для грибка губительны также порошок и раствор фтористого натрия, смесь креозота с мазутом или нефтью.

Фузариозное увядание

Возбудитель долго сохраняется в почве, при благоприятных условиях поражает сосну через корневую систему. Предпосадочная подготовка семян и рассады обеспечивает защиту от данного заболевания, поскольку они также могут быть инфицированы. Провоцирующими фузариоз факторами являются резкие перепады температуры и влажности воздуха, нарушения режима поливов, недостаток питательных веществ в почве, тяжелый суглинок, кислотность в пределах pH 3,5-5.

Болезнь начинается с корневой гнили. По проводящим сосудам грибок поднимается в ствол, поражает веточки. Хвоя светлеет, желтеет, засыхает. При повышенной влажности на поверхности сосновых лапок может образоваться белесый налет. Заболевшие экземпляры необходимо удалить и сжечь. Для профилактики своевременно проводить санитарную чистку, при посадке саженцы с оголенной корневой системой выдержать в растворе Фитоспорина или Витароса для обеззараживания.

Бурая трещиноватая корневая гниль

Грибковое заболевание корней и нижней части ствола сосны, вызываемое трутовиком Швейнитца, также называемым войлочно-бурым. Симптомами являются образовавшиеся плодовые тела, стволовые трещины близко к поверхности земли, глухой звук при постукивании и наклон деревьев, вызванный отмиранием корешков. Болезнь длится несколько десятилетий.

Древесина сначала становится светло-бурой, приобретает сильный скипидарный запах, затем резко темнеет. На конечной стадии легко ломается, крошится. Особенность бурой трещиноватой корневой гнили в том, что плодовые тела кроме ствола образуются на поверхности почвы и на некотором расстоянии от пораженных экземпляров. Меры борьбы профилактические, зараженные деревья подлежат уничтожению.

Сосна отличается неприхотливостью и устойчивостью при воздействии неблагоприятных факторов, но эта особенность характерна для взрослых экземпляров. Молодым саженцам необходимы защита и полноценный уход. Хвойная порода первые 2-3 года после посадки требует проведения регулярных:

- поливов;

- рыхлений;

- прополок;

- подкормок;

- профилактических опрыскиваний хвои и почвы;

- мульчирования грунта.

Корни сосны нуждаются в достаточном количестве влаги и воздуха. Поливать по мере подсыхания приствольного круга, не допускать заболачивания. Каждый год необходимо проводить влагозарядковый полив поздней осенью. Процедура благотворно сказывается даже на зрелых деревьях. При образовании плотной земляной корки ее необходимо рыхлить. Нельзя допускать появления сорняков рядом с молодыми саженцами.

Со временем вокруг ствола образуется хвойная подстилка, выступающая в роли мульчи. Пока ее нет, для сохранения влаги, защиты от сорных растений, формирования уплотнения рекомендуется мульчировать подручными материалами. Перед зимними морозами приствольный круг сосны необходимо присыпать толстым слоем торфа, чтобы защитить корневую систему от вымерзания.

Подкармливать хвойную породу 1 раз в год весной. Для этого желательно использовать специальные комплексные удобрения в жидкой форме. Профилактические опрыскивания поверхности почвы и надземной части растения фунгицидами и инсектицидами защитят дерево от развития болезней и поселения вредителей.

Сосна имеет развитую корневую систему, обеспечивающую растение с помощью микоризы необходимыми питательными элементами. Правильные посадка и уход способствуют формированию крепкого иммунитета, защищают от болезней и вредителей. Многие грибковые заболевания не лечатся, вынуждают удалить с участка пораженный экземпляр для защиты остальных деревьев и кустарников. По этой причине необходимо проводить профилактическую обработку почвы и надземной части.

Источник

Особенности строения корневой системы сосны обыкновенной

серо-коричневые

Добавить в избранное

Сосна — хвойное дерево, относится к семейству Сосновых. Всего известно около 130 видов, которые разбросаны по северному полушарию и схожи между собой рядом внешних признаков. В статье пойдёт речь об особенностях корневой системы сосны обыкновенной.

Строение сосны

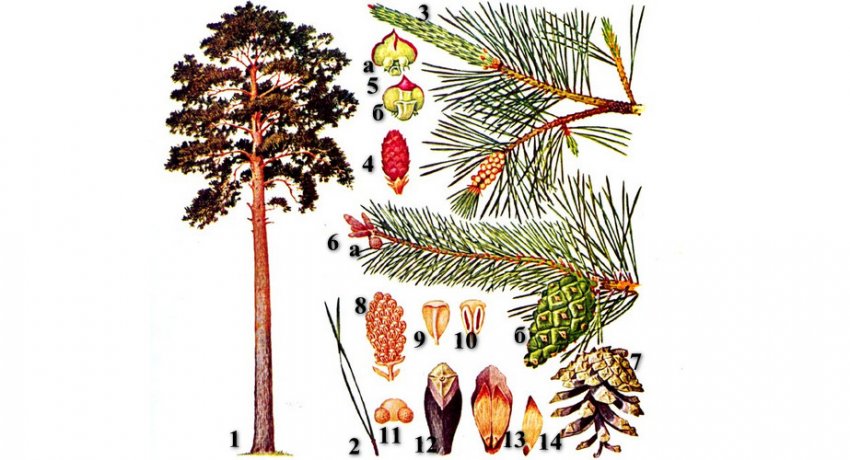

Сосна по своему строению не отличается от других видов хвойных растений. Она состоит из:

1 — общий вид дерева, 2 — укороченный побег с двумя хвоинками, 3 — ветвь с женскими и мужскими стробилами, 4 — женская шишечка, состоящая из макростробил, в момент цветения, 5 — макростробил (а -семенная чешуя с двумя семяпочками, б — кроющая и семенная чешуи), 6 — ветвь с зимующей шишечкой (а) и сформировавшейся шишечкой (б), 7 — раскрывшаяся зрелая шишка, 8 — мужской колосок, состоящий из макростробил, 9,10 — микроспорофилл, 11 — пыльца, 12 — одревесневшие семенные и кроющие чешуи с утолщённой верхушкой — щитком (апофизом), 13 — одревесневшая семенная чешуя с 2 крылатыми семенами, 14 — семя с крылышком.

Ствол прямой, стройный и чистый, без сучьев. Если дерево произрастает на свободной территории, то появляется больше суков, а в рост по длине и ширине оно идёт хуже. Кора по всей длине разная по толщине: внизу толстая и твёрдая, а чем выше, тем она становится мягче. В среднем сосна вырастает до 40 м, но есть отдельные виды, разрастающиеся до 80 м.

Благодаря мутовкам можно узнать, сколько лет сосне: сколько их штук — таков и возраст. Хвоинки располагаются попарно, имеют длину 2,5–9 см, чем моложе дерево, тем они длиннее. Шишки жёлтого или серо-коричневого цвета, 2–7 см в длину.

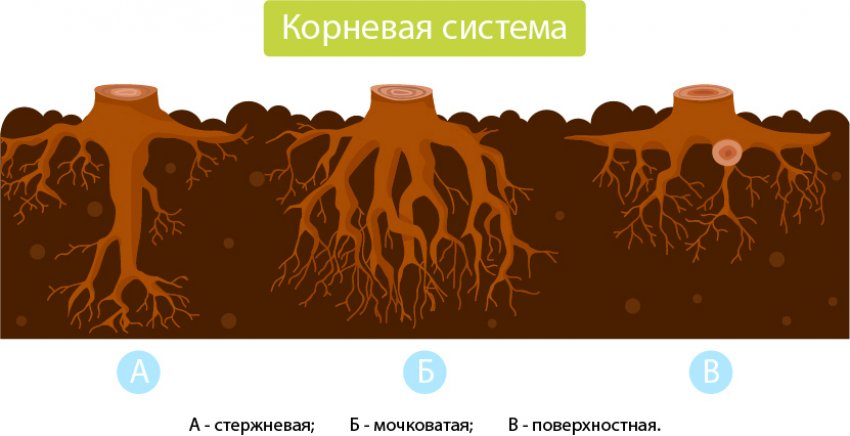

Корни и их типы

Корневая система сосны очень пластичная, благодаря чему становится возможным искусственное воссоздание лесов на сухих и непригодных почвах. Она может быть мощной, неглубокой и слабой, что зависит от типа почвы и является особенностью этого вида деревьев.

Корень рассматриваемого дерева может быть трёх видов и изменяться в зависимости от условий произрастания:

Мочковатый

Он имеет вид пучка и не имеет главного управляющего корня, соединяя в себе только придаточные. Он есть у большинства растений: трав, кустарников, некоторых деревьев, да и в большинстве распространён именно у однодольных, к которым относится сосна.

Стержневой

В этом случае главный корень есть, и он развит намного лучше, чем придаточные корешки. Также он проникает глубоко в почву, к подземным водам. Именно поэтому такая корневая схема имеет название «стержневая». Она характерна для кустов и деревьев, распространена у двудольных.

Источник