Черноземные почвы лесостепи и их характеристика

Чернозёмные почвы расположены южнее зоны серых лесных почв. Они простираются в виде сплошной, но неровной полосы, начиная от границы с Румынией до Алтая. Большая широтная и меридиональная протяженность территории черноземных почв определяют значительную неоднородность ее природных условий. Неоднородность факторов почвообразования, изменения климатических условий, растительности в направлении с запада на восток привели к фациальным различиям черноземных почв. Черноземообразование в России происходит в пределах четырех фаций. Фации с суммой активных температур ( > 10 o C): южно-европейская – 3000-3600, восточно-европейская – 2000-3000, западно-сибирская – 1850-2300, восточно-сибирская – 1600-1800 о С.

Основные массивы черноземов в Российской Федерации распространены в лесостепной и степной зонах — центральные области, Северный Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь. Черноземы вышеперечисленных регионов, за исключением Северного Кавказа, относятся к теплым промерзающим почвам восточно-европейской и Западно-Сибирской фациям. В зимний период они пребывают в состоянии мерзлотного покоя.

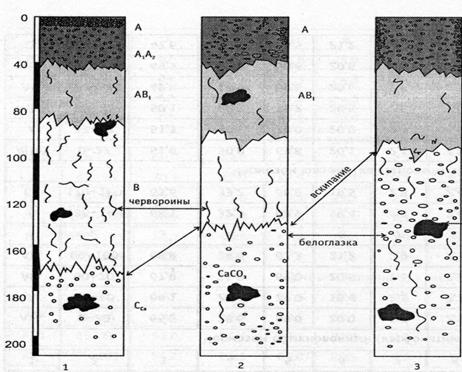

В пределах лесостепной зоны распространены черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные (рисунок 2).

Рисунок 2 — Строение черноземов восточно-европейской фации

1-оподзоленный; 2-выщелоченный; 3-типичный

Они формируются на вершинах водоразделов и пологих склонах, местами сочетаются с другими почвами, в частности с темно-серыми. Эти подтипы черноземов занимают 40 % всей площади зоны, залегая нередко сплошными массивами. Общая площадь, занимаемая этими почвами, составляет 60,3 млн. га. Почти вся площадь черноземных почв распахана и используется под различные полевые культуры и плодоводство.

Черноземы оподзоленные. Они сформировались под луговой степной растительностью. В них наблюдаются следы оподзоливания в виде кремнеземистой присыпки в несколько осветленном гумусовом горизонте и его слабокислая реакция, обусловленная небольшим количеством иона Н в ППК и отсутствием карбонатов в первом метре почвенного профиля.

Черноземы выщелоченные. В отличие от оподзоленных черноземов не имеют кремнеземистой присыпки в гумусовом слое. Характерная морфологическая особенность выщелоченных черноземов — наличие под горизонтом B1 выщелоченного от карбонатов горизонта В2, т.е. карбонаты вынесены за пределы горизонта В. Чем легче гранулометрический состав черноземов, тем сильнее они выщелочены.

Черноземы типичные. Эти почвы сформировались под богатой разнотравно-злаковой растительностью, приуроченной к подзоне южной лесостепи и северной полосе степей. Они имеют обычно глубокий гумусо-вый профиль (90-120 см и более) и содержат карбонаты в гумусовом слое. Чаще всего карбонаты появляются с глубины 60-70 см. Эти почвы обладают наилучшими свойствами и характерным строением профиля, присущим для почв черноземного типа.

Чернозем, как тип почвообразования, формируется в результате следующих ведущих процессов: дерновый процесс; образование и накопление гумусовых веществ (гумификация); выщелачивание и миграция простых солей; оглинивание почвенной массы.

Все черноземы имеют общее генетическое строение профиля характерное для рода обычные. Другие роды черноземов имеют те или иные отклонения.

А — гумусовый горизонт.Однородной темно-серой окраски со слабым буроватым оттенком. В целинных и длительных залежных почвах могут формироваться горизонты Ао (степной войлок) и Ад (дерновый горизонт), имеющий прекрасную зернистую структуру без порошистых фракций. Горизонт А в распаханных черноземах разделяется на Апах. (пахотный горизонт) и А (подпахотный горизонт). Пахотный горизонт, как правило, имеет разрушенную структуру. Она глыбистая после распашки под зябь, после зимы становится порошистой. Ценные зернистые и комковатые фракции или практически отсутствуют, или находятся в мини-муме. Подпахотный горизонт сохраняет строение целинных вариантов чернозема.

АВ — гумусовый переходный горизонт.Однородное гумусовое темно-серое окрашивание ослабевает. Горизонты А+АВ определяют мощность гумусового профиля. Она изменяется в широких пределах от 40 до 150 см. Горизонт имеет хорошо выраженную комковатую структуру.

В (ВС) — переходный горизонт.Неоднороден по окраске, с преобладанием бурых тонов. Встречаются затеки гумуса, гумусовые пятна. Неоднородность окраски создается также интенсивной перерытостью землероющими животными, наличием червороин и кротовин, обилием прожилок и мицелия карбонатов.

ВСа (ССа) — десуктивно-карбонатный иллювиальный горизонтс обилием конкреционных новообразований извести в виде белоглазки и журавчиков. Общее накопление СаСО3 достигает 10-14 %. С глубиной количество извести уменьшается. Нижняя граница профиля чернозема определяется стабильным количеством СаСО3, характерным для материнской породы.

Всssa (ССssa) — иллювиальный горизонт гипса и легкорастворимых солей.Он обнаруживается только в черноземах южных и обыкновенных. Хорошо промытые атмосферными осадками оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы этого горизонта не имеют.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2202 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Почвы лесостепной зоны

Рельеф преимущественно равнинный, пологоволнистый, расчлененный овражной эрозией.

Климат умеренно-континентальный и континентальный со значительными колебаниями температуры в годовом цикле, теплым летом, холодноватой или умеренно холодной зимой. Суровость и континентальность климата нарастает с запада на восток, максимальная среднегодовая температура воздуха достигает +7°С, а на востоке +4,5°С, средняя температура января –6°С на западе и –28°С на востоке. Количество атмосферных осадков изменяется в этом же направлении от 560 мм до 320–360 мм. Однако коэффициент увлажнения не ниже 0,5, водный режим периодически промывной.

Растительность характеризуется чередованием лесных участков со степными массивами. Степи в настоящее время почти полностью распаханы, поэтому природная растительность представлена главным образом широколиственными травянистыми лесами (грабовые, дубовые, березовые, осиновые).Почвообразующие породы преимущественно лессы и лессовидные суглинки, реже покровные суглинки, глины, на возвышенностях – эллювиально-делювиальные продукты выветривания коренных пород.

Зональным типом почв лесостепной зоны являются серые лесные. Формируются в результате преимущественно дернового процесса почвообразования в сочетании с оподзоливанием, лессиважем и оглинением.

Строение профиля: А0 – лесная подстилка или дерн; А – гумусовый горизонт от темно-серого до светло-серого цвета; А2В – переходный горизонт с признаками оподзоливания; В – иллювиальный горизонт коричневато-бурого цвета, который может делиться на подгоризонты В1,В2, В3; С – материнская порода с глубины 120–130 см, которая вмещает карбонаты.

Серые лесные почвы характеризуются более высоким плодородием в сравнении с дерново-подзолистыми. Они имеют довольно устойчивую, хорошо выраженную комковатую и зернисто-комковатую структуру. Однако, при освоении их структура разрушается и почва приобретает неблагоприятные физические свойства (при увлажнении заплывает, а при высыхании образует корку).

Серые лесные почвы имеют слабо- и среднекислую реакцию среды (рН=5,0-6,0). Содержание гумуса колеблется от 2–4% до 8–9%, хорошо насыщены основаниями (70–90%), слабо и средне обеспечены питательными веществами (тем не менее зона распространения серых лесных почв является важным земледельческим районом). Эти почвы требуют окультуривания путем систематического внесения органических и минеральных удобрений и проведения комплекса агромероприятий.

Источник

Какая почва в лесостепи? Тип, особенности

Лесостепь – это природная зона, располагающаяся между степью и лесами. Она протянулась через всю Восточно-Европейскую равнину. Также этот вид встречается на Западно-Сибирской равнине и Южном Урале. Отдельные участки лесостепи находятся в пределах Среднедунайской равнины, на территории Монголии, Дальнего Востока, Северного Казахстана. Почва лесостепи чаще всего серая, лесная, с разным составом.

Лесостепная зона

Лесостепная зона тянется прерывистой полосой с запада на восток. В этой зоне располагаются Кишинев, Чебоксары, Воронеж, Саратов, Уфа. Далее лесостепи прерываются и вновь возобновляются от Троицка до Барнаула. Лесостепная почва занимает более шестидесяти миллионов гектар всей территории РФ. Примерно половину этих земель занимают пашни. В лесостепи выделяют серые лесные и лесостепные почвы, расположенные под лесами и на границах лесов и степей, а на степных участках – преимущественно оподзоленные виды грунта, но также встречаются черноземы.

Почвообразование

Климатические условия лесостепной зоны имеют много общего, хотя при сравнении отдельных районов территории разные. Для этой зоны характерно выпадение малого количества осадков, а вот испаряемость выше, чем в лесной зоне. Больше всего дождей приходится на летний период.

В лесостепи наблюдаются суховеи, засухи. В западной части дождей идет больше, чем в восточной. То же самое касается температуры: на западе теплее, чем на востоке, примерно на три градуса. Также различен период вегетации: на западе растения развиваются около 250 дней в году, а на востоке – всего шесть месяцев. Остальное время приходится на период покоя.

Климатические условия оказывают большое влияние на состав почвы лесостепи, а также на состав флоры и фауны. В европейской части встречаются широколиственные леса, а в Сибири – березовые. Они не образуют больших массивов, а растут небольшими колками, в составе которых березы и ивы.

Особенности лесостепной зоны

После длительных изучений ученым удалось выявить, что граница лесов не остается постоянной не только по вине человека, но и из-за климатических изменений, происходящих на Земле. В результате этого наблюдается смена древесного типа растительности на степной и наоборот. На открытых участках, которые сохраняются в заповедных зонах, и по опушкам лесов распространены тимофеевка, овес, люцерна, горошек, ковыль и другие травы.

Лесостепная зона имеет особый рельеф: здесь наблюдаются неровности, холмистости, овраги и балки. Характерно для зоны блюдцеобразные понижения. Особенность образования почв лесостепей – их разнообразие. В этих зонах встречаются пески, супеси, суглинка, морены. На территории Сибири почва солонцеватая, а на определенной глубине она подстилается соленосными морскими отложениями.

Серая земля лесостепи

Точно сказать, когда и каким образом образовалась почва лесостепи, не может ни один ученый. Основоположником почвоведения, который выделил эту зону в отдельную группу серых земель, стал В. Докучаев. Именно он предложил выделить серые лесные типы почвы.

В. Вильям рассматривал процессы образования серых почв в результате ослабления оподзоливания и усиления дернового процесса почвообразования. Ученым удалось доказать, что именно в лесостепи складываются благоприятные условия для формирования серой почвы.

Российские ученые в большинстве случаев подтверждают точку зрения В. Вильяма. В зоне лесостепи происходит процесс смены мелколиственных, хвойных пород растений на широколиственные. Для этой зоны характерны клены, ясень, граб, дуб и другие виды деревьев. Под их кронами растут только те виды травянистых растений, которые очень требовательны к составу почвы.

Если сравнивать свойства почв лесостепи с широколиственными лесами и хвойными, то наблюдается огромное количество кальция, магния и кремнезема именно под обычными лиственными деревьями. В зонах с хвойными лесами этих элементов в земле в 2-3 раза меньше.

Огромное количество питания заключается в травянистых растениях, которые произрастают под дубами и другими видами деревьев. А учитывая то, что осадки выпадают в летний период и их испаряется столько же, сколько выпало, то здесь формируются уникальные условия для размножения полезных микроорганизмов, минерализующих органическое вещество грунта. В перегное формируется большое количество гуминовых кислот и фульвокислот. Кальций и магний закрепляются в верхней части земли в виде гумуса.

Слои лесостепной почвы

Тип почвы лесостепи формируется в результате оподзоливания. Образуются следующие слои:

- А0. Представляет собой слой лесной подстилки, толщиной около трех сантиметров, состоящий из листьев и остатков растений.

- А1. Этот слой сыпучий, рыхлый, зернистый, серого оттенка, толщина его составляет около пятнадцати сантиметров.

- А2. Здесь содержится примесь гумуса с большим количеством кремнеземистой присыпки. Слой этот около тридцати сантиметров, светло-серого оттенка.

- В1. На глубине более тридцати сантиметров находится бурая почва с органоминеральными соединениями.

Подтипы почвы лесостепей

А какая почва преобладает в лесостепи и какие подтипы существуют? Все лесостепные почвы делятся на три группы по типу оподзоливания. Среди них выделяют: серые, светло-серые и темно-серые земли.

В светло-серых почвах процесс оподзоливания проявляется очень выражено, а в темно-серых – затухает.

По химическому составу, серые земли имеют кислую или слабокислую реакцию и среднее насыщение органическими и минеральными микроэлементами.

Темно-серые почвы в своем составе имеют более насыщенный состав: здесь больше перегноя, гуминовых кислот, кальция и прочих полезных элементов. Ученые выявили необычную закономерность: с севера на юг и с запада на восток содержание гумуса в серых почвах увеличивается.

Классификация серой лесной земли

Зная, какая почва в лесостепи, ученые смогли ее классифицировать. По условиям почвообразования серые земли делятся на западносибирские, южноевропейские, западные, восточносибирские, восточноевропейские. В этих районах состав почв различен, также выпадает разное количество осадков, различные температуры. Сами серые почвы подразделяют на серые, светло- и темно-серые лесные.

Светло-серые типы почв северных районов похожи на дерново-подзолистые. А вот в серых землях подзолистого горизонта нет, здесь много гумуса. В темно-серых землях гумусом окрашены все слои.

По своему роду серые лесные земли делятся на обычные, вскипающие, остаточно-карбоновые, земли с темной окраской внизу гумусового слоя, контактно-глееватые, земли со вторым гумусовым горизонтом.

Освоение земли

Серые земли считаются наиболее освоенными, так как на них сосредоточено около пятидесяти процентов пашни, пять процентов занимают сенокосы и меньше процента отводится под пастбища и выгоны. На серых землях выращивают хлеб, свеклу, картофель, лен и другие культуры. На светло-серых почвах растениеводством не занимаются из-за высокой кислотности земли. Для повышения уровня плодородия такие земли известкуют, а также вносят большие порции азотистых и фосфорно-калийных удобрений.

На светло-серых землях обычно растут хвойные и мелколиственные деревья. Серые и темно-серые земли обладают более высокой продуктивностью, из-за чего на этих почвах растут широколиственные деревья и растения, требовательные к определенным составам грунта.

Источник