Лесотундра: почва и климат. Характеристика зоны лесотундры

Территория России считается наибольшей среди всех государств нашей планеты. Она простирается с востока на запад почти на десять тысяч километров. А с севера на юг её максимальная протяжённость составляет более четырёх тысяч километров.

Огромная протяжённость страны обеспечивает разнообразные климатические зоны на территории государства. В северных широтах её земель начинаются холодные арктические пустыни. Южные регионы страны расположены в жарких и засушливых регионах полупустынь.

Природные зоны России

На территории России различают следующие природные зоны:

- арктические пустыни;

- зона тундры;

- зона лесотундры;

- тайга;

- смешанные и широколиственные леса;

- лесостепи;

- степи;

- зона пустынь;

- зона субтропиков.

Арктические пустыни представляют собой бесплодные и холодные земли. Они скованы вечной мерзлотой и покрыты ледниками.

Зона тундры охватывает около 10 % площадей страны. Этот регион очень беден питательными веществами и гумусом. На глубине двадцати сантиметров присутствует вечная мерзлота. Из растительности наблюдаются только мхи и лишайники.

Лесотундра расположена на границе между тундрой и тайгой полосой от 20 до 200 километров. Именно в этой зоне уже наблюдается редкая растительность и деревья. Они достаточно слабы и имеют небольшие размеры. Причиной этого служит ещё достаточно суровый климат и низкое плодородие почвы.

Зона тайги расположена в регионе с более тёплым климатом. Эти земли занимают большую часть территории России, около 60 % от общей площади. На её территории расположены густые пихтовые и еловые леса, а также небольшое количество сосновых лесов.

Остальные зоны расположенные южнее, благодаря более плодородному слою почвы и тёплому климату богаты растительностью. Здесь большое количество низкорослых и высокорослых кустарников, деревьев и трав. Исключение составляет зона полупустынь, где растительность достаточно бедна по причине низкого количества осадков.

Лесотундра: почва и климат

Первые проявления активной растительной деятельности наблюдаются в зоне лесотундры. Да, это зона с достаточно суровым климатом и слабым плодородием. Отдельный вопрос — какая почва в лесотундре. Это предопределено климатическими условиями региона. Почвы тундры и лесотундры очень бедны. На глубине более двадцати сантиметров находится глеевой слой почвы.

Лесотундра России некоторыми исследователями раньше причислялась к подзоне тундры или тайги. Но на данный момент эта зона выделена в отдельную область. Появилось общее название — лесотундра. Почва этого региона сформировалась под воздействием сурового субарктического климата.

В летние месяцы температура достигает максимального значения в июле месяце до 10-14 градусов тепла. В зимние месяцы, в зависимости от места расположения на континенте, может опускаться до минус сорока градусов по Цельсию.

Переувлажнение почвы и вечная мерзлота

Несмотря на низкое количество осадков, около 350 миллиметров, лесотундра России переувлажнена. Это связано с отрицательным коэффициентом между поступлением и испарением влаги. От десяти до шестидесяти процентов общей площади покрыто озёрами и болотами. Такими условиями характеризуется лесотундра. Почва, из-за избыточного переувлажнения и присутствия подошвы вечной мерзлоты на фоне низких температур, формирует плодородный слой достаточно медленно (время формирования одного сантиметра плодородного слоя почвы превышает пятьсот лет).

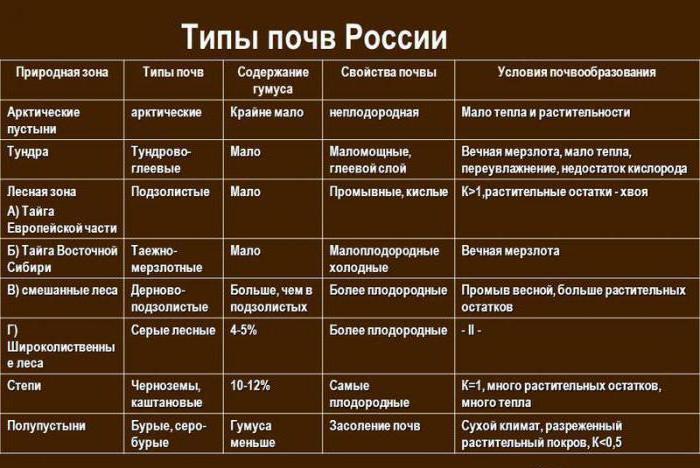

Если рассмотреть типы почв (таблица представлена ниже) России и сравнить степень плодородия, станет понятен уровень пригодности для земледелия тех или иных участков.

Растительность

Наличие растительности определяется климатом и почвенными условиями зоны. В свою очередь, это является определяющим фактором для животного мира. Кустарниковые тундры и редколесья меняются в зависимости от зональности. В западной части произрастают карликовые берёзы и субполярные ивы. Растут также чёрные и белые ели.

Влияние воды на климат

Реки и водоёмы лесотундры оказывают буферное воздействие на суровые климатические условия, поэтому по речным долинам растительность более распространена. В этих местах «процветает» лесотундра. Почвы возле рек более плодородны. Кроме этого, долины рек защищают растительность от жестоких ветров.

Очаги лесов образованы из берёзы, ели и лиственницы. Типы почв (таблица представлена ниже) более разнообразны и плодородны вблизи водоёмов.

Животный мир лесотундры разнообразен.

Экосистема

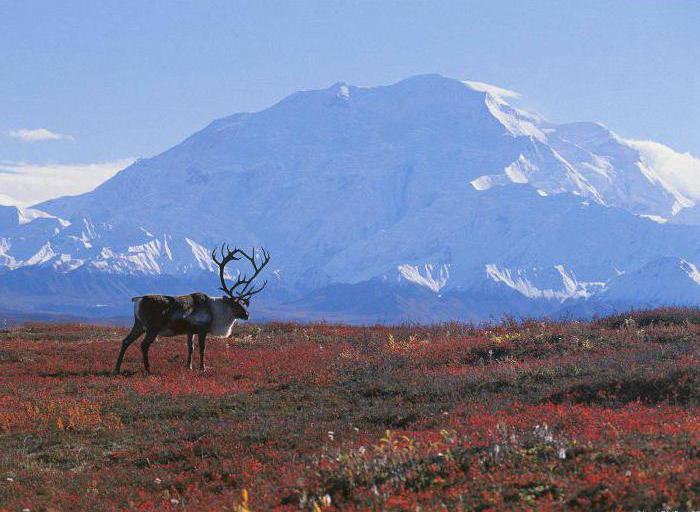

Экосистема в лесотундровой зоне представлена различными видами леммингов, землероек, песцов, куропаток и северных оленей. Лесотундра (почва и её тип определяет соответствующую растительность) является для различных видов оленей ценным пастбищем и угодьями. Большое количество перелётных птиц, в том числе водоплавающих. Так что, несмотря на суровые условия, лесотундра России богата представителями животного мира.

Сложность проживания человека в этой зоне определяет низкую урбанизацию территории. Но будем надеяться, что определяющим фактором сохранности природы станут не преграды к её разрушению, а созидательность и разумность человеческого общества.

Источник

Лесотундра

Лесотундра – это суровая климатическая зона, она находится на участках земли, которые чередуются лесом и тундрой, а также болотистыми местностями и озерами. Лесотундра относится к наиболее южному виду тундры, из-за этого её часто называют «южной». Лесотундра расположена в субарктическом климатическом поясе. Это очень красивая территория, где в весеннее время происходит масштабное цветение различных растений. Территория отличается разнообразием и быстрым ростом мхов, поэтому это излюбленное место для зимних пастбищ северного оленя.

Почва лесотундры

В отличие от арктической и типичной тундры почва лесотундры более способна к земледелию. На её землях можно выращивать картошку, капусту и зеленый лук. Однако грунт сам по себе имеет низкие показатели плодородия:

- земля бедна гумусом;

- имеет повышенную кислотность;

- имеет малое количество питательных веществ.

Наиболее пригодные земли для выращивания культур – самые обогреваемые склоны территории. Но все равно, ниже 20 см слоя земли находится глеевый слой почвы, поэтому развитие корневой системы ниже 20 см невозможно. Из-за плохой корневой системы большое количество деревьев лесотундры имеет искривленный ствол у основания.

Чтобы повысить плодородность такой почвы потребуется:

- искусственное осушение;

- внесение больших доз удобрений;

- улучшение теплового режима.

Наибольшей сложностью считается то, что зачастую эти земли вечной мерзлоты. Только в летнее время солнце прогревает почву в среднем на полметра. Почва лесотундры переувлажнена, хотя на её территории дождь выпадает очень редко. Это связанно с низким коэффициентом испаряемой влаги, из-за чего на территории располагается много озер и болот. Из-за повышенной влажности и низких температур почва очень медленно формирует слой плодородного грунта. В сравнении с черноземной почвой, грунт лесотундры в 10 раз хуже наращивает плодородный слой.

Климат

Температурные условия лесотундры незначительно отличаются от климата арктической или типичной тундры. Самое большое отличие – лето. В лесотундре в летний период температура может подняться до +10-14⁰С. Если рассматривать климат с севера на юг, это первая зона с такой высокой температурой в летнее время.

Леса способствуют более ровному распределению снега в зимнее время, а ветер дует меньше, в сравнение с обычной тундрой. Средняя годовая температура достигает -5…-10⁰С. Средняя высота зимнего снежного покрова составляет 45-55 см. В лесотундре ветра дуют менее интенсивно, чем с других зонах тундры. Почвы возле рек более плодородны, так как они греют землю, поэтому максимальная растительность наблюдается именно в долине рек.

Характеристика зоны

Общие интересные факты:

- Постоянно дующие ветры заставляют растения прижиматься к земле, а корни деревьев исковерканы, так как имеют маленькое корневище.

- Из-за сниженной растительности, содержание углекислого газа в воздухе лесотундры и других видов тундр снижено.

- К суровому и скудному растительному пропитанию приспособились различные животные. В самое холодное время года северные олени, лемминги и другие обитатели тундры поедают только мхи и лишайники.

- В тундре осадков за год выпадает меньше чем в пустынях, но из-за плохого испарения жидкость задерживается и перерастает во множество болот.

- Зима в лесотундре длиться третью часть года, лето короткое, но теплее чем на территории обычной тундры.

- На территории лесотундры в начале зимы можно наблюдать одно из самых интересных явлений – северное сияние.

- Животный мир лесотундры невелик, однако отличается высокой численностью.

- Снежный покров зимой может достигать несколько метров.

- Вдоль рек растительности гораздо больше, а значит и животных тоже.

- Лесотундра – наиболее приспособленная территория для растений и размножения животных, чем обычная тундра.

Вывод

Лесотундра – суровый край для жизни, к которому приспособилось немного растений и животных. Территория отличается долгими зимами и коротким летом. Почва территории плохо приспособлена для земледелия, растения не получают нужное количество удобрений и других веществ, а их корни короткие. В зимний период достаточное количество лишайников и мха привлекает на эту зону много животных.

Источник

Почвы тундры (тундровые почвы)

Тундровые почвы формируются в субарктическом климатическом поясе. В отдельный тип их впервые выделил и описал известный почвовед В.В. Докучаев.

Суровый климат и вечная мерзлота накладывают свои особенности на местные почвенные покровы. К их отличительным чертам также можно отнести повышенную влажность, пятнистость и малую мощность гумусового слоя. Такие покровы почти не пригодны для ведения сельского хозяйства.

В этой статье мы расскажем , какие почвы находятся в тундре, в каких условиях они формировались, какие характеристики имеют. Вы узнаете об особенностях тундровых почвенных покровов и возможностях их использования человеком.

География тундровых почв

Тундровые почвы, согласно своему названию, распространены в тундрах, между зоной арктических пустынь и тайги. Они также встречаются в гористой местности, арктической и лесотундровой зонах. Общая площадь всех тундровых почв на земле – около 2 600 000 км2.

На территории России тундровые почвы расположены на островах:

- Колгуев

- Вайгач

- Южный (в его южной части)

- Белый

- Большой

Плюс, они распространены на следующих полуостровах:

- Камчатский

- Чукотский

- Кольский

- Канин

- Ямал

- Таймырский

- Гыданский

Также тундровые почвы встречаются:

- В бассейне реки Печора

- Около реки Воркута

- На северо-восточном побережье Охотского моря

За пределами России тундровые почвы распространены в Скандинавских странах (Швеции и Норвегии), Исландии, на территории Северной Америки и материковой Канады, Канадском Арктическом архипелаге, побережье Гренландии.

Условия образования тундровых почв и их особенности

Тундровые почвы считаются относительно молодыми. Геологам удалось выяснить, что еще 1,5 млн лет назад в зоне тундр произрастали густые смешанные леса. Но все изменилось с резким похолоданием и снижением температур.

Основные факторы, влияющие на формирование тундровых почв:

- Холодный климат

Как мы уже сказали выше, климат в этой зоне субарктический. Среднегодовая температура – от -2 до +10°С. Зима тут длится 8-9 месяцев. В этот период температуры могут достигать отметки -30°С. Снега выпадает немного – около 5-50 см. Часто дуют сильные ветры. - Вечная мерзлота

Слой многолетней мерзлоты , который никогда не тает полностью, располагается на глубине 40-65 см для арктотундровых почв и на 100-150 см – для тундровых глеевых. На несколько теплых месяцев в году в тундре оттаивает только 30-100 см верхнего слоя почвы. Поэтому вечная мерзлота формирует водонепроницаемый барьер. Влага застаивается в верхних горизонтах, происходит заболачивание, образование торфа и глея. К тому же, из-за постоянного оттаивания и обратного замерзания многолетней мерзлоты почвенные горизонты смешаны, их границы искривлены, один горизонт проникает в другой.

Многолетняя мерзлота также влияет на водный режим тундровых почв. Здесь он мерзлотный или сезонно-мерзлотный. На поверхности покровов часто застаивается вода, образуется верховодка – подземная вода, которая накапливается над промерзлой почвой. - Повышенная влажность

Количество осадков в тундре небольшое, показатель колеблется от 150-250 мм в северной части до 400 мм в южной. Они практически не испаряются. Кроме того, в моменты потепления и оттаивания части почвы, из-за вечной мерзлоты влага никуда не уходит. Все это способствует формированию болот. - Материнская порода

Почвообразующими породами в этой природной зоне являются суглинок и супесь, а также щебнистый грунт разного состава (чаще ледникового). Последний разрушается очень медленно. При этом обломочные породы обычно встречаются в местах, близких к арктическим почвам, а суглинистые и супесчаные – около таежных лесов. - Скудная растительность

Местная флора представлена в основном мхами, лишайниками, невысокими травами, кустарниковыми и карликовыми деревьями. Здесь растет осока и некоторые виды злаков , полярные маки, камнеломки, брусника, голубика, морошка, вереск, карликовые ивы и березы. В опаде от этой растительности мало азота. К тому же, в условиях холодного климата растительные остатки разлагаются слабо.

Все эти факторы способствуют медленно проходящему процессу почвообразования.

К особенностям тундровых почв можно отнести:

- Сильное влияние многолетней мерзлоты на процессы почвообразования: почвенные покровы в прямом смысле слова формируются на льду, они сильно охлаждаются, поэтому процессы образования почвы замедляются

- Высокая кислотность почв в верхних горизонтах; в некоторых подтипах реакция становится нейтральной по мере углубления

- Слабый дренаж

- Высокая плотность почвенных покровов

- Пятнистость (почвы расположены не сплошным покровом, а островками, с чередованием голых горных пород)

- Наличие в почвенном профиле льдинок

Плодородие тундровых почв невысокое. В их составе преобладают фульвокислоты. Слой гумуса у этого типа маломощный, около 3-6 см у арктотундровых и около 5-20 см – у подбуров. Об этом мы расскажем в следующей части статьи.

Классификация тундровых почв

В группе тундровых почв принято выделять следующие типы и подтипы:

- Арктотундровые

- Тундровые слабобиогенные

- Тундровые глеевые

- Тундровые глеевые оподзоленные

- Тундровые подзолистые гумусовые

- Тундрово-болотные

- Тундровые подбуры (тундровые иллювиально-гумусовые)

- Тундровые вулканические

- Тундровые дерновые

Арктотундровые почвы являются переходными между арктическими и тундровыми. По своим свойствам и характеристикам они ближе к последним. Формируется этот тип на глинистых и суглинистых отложениях различного происхождения под мхами , лишайниками, травой и мелкими кустарниками. В верхних горизонтах реакция слабокислая, глубже становится нейтральной. Содержание гумуса в почве колеблется от 4 до 7%. Льдистая многолетняя мерзлота располагается на глубине 40-65 см.

Тундровые слабобиогенные почвы также называют почвами пятен. Чаще всего они встречаются рядом с арктотундровыми. Образуются слабобиогенные покровы на лишенных растительности участках – так называемых пятнах. Их главная особенность – очень низкое содержание гумуса. Под тонким слоем опада почв пятен сразу же залегают минеральные компоненты. Встречается подтип на Таймыре, в восточносибирских тундрах.

Тундровые глеевые почвы характерны для тех регионов, где выпадает больше осадков и выше влажность. Чаще всего подтип встречается под кустарниково-моховой растительностью, в зоне пучинно-бугорковатых тундр. Такие покровы характеризуются высокой плотностью и низкой фильтрационной способностью. Они образуются на глине и суглинке. Реакция у них кислая или слабокислая. Содержание гумуса – 4-6%, фульвокислоты преобладают над гуминовыми. Этот подтип считается самым распространенным в этой зоне.

Тундровые глеевые оподзоленные покровы отличаются от предыдущего подтипа более кислой реакцией и водным режимом. Для оподзоленных почв он промывной. Это значит, что осадков в этой местности выпадает больше, чем испаряется. Происходит постепенное заболачивание. Многолетняя мерзлота у тундровых глеевых оподзоленных почв залегает достаточно низко, на глубине 150 см.

Тундровые подзолистые гумусовые почвы характеризуются большей толщиной гумуса, отвечающего за плодородие. Именно этот подтип можно рассматривать с точки зрения сельского хозяйства.

Тундрово-болотные покровы распространены в основном в низинах, иногда – на плоских поверхностях. Здесь часто застаивается вода. В почвенном профиле присутствуют торфяные горизонты мощностью от 15 до 40 см. Содержание гумуса низкое, он насыщен фульвокислотами. Реакция у тундрово-болотных почв сильнокислая.

Тундровые подбуры формируются в равнинных и горных регионах тундры в условиях хорошего дренажа. Эти почвы имеют рыхлую структуру в верхнем горизонте. Он обычно темного цвета , далее слои светлеют. В составе подбуров встречаются полуразложившиеся растительные остатки, минеральные зерна. Ржавая окраска характеризует повышенное содержание железа. Реакция у этого подтипа кислая по всему профилю. Наряду с тундровой глеевой почвой, тундровые подбуры являются самыми распространенными в данной природной зоне.

Тундровые вулканические почвы встречаются на Камчатке. Они формируются на вулканогенных обломочных горных породах. В их составе имеются торфянистые и перегнойные компоненты. Реакция покровов кислая. Сплошные минеральные горизонты здесь не выделяются.

Тундровые дерновые почвы являются переходными между тундровыми и таежными, имеют признаки обоих. Формируются такие покровы в местности с хвойными деревьями и кустарниками. Они распространены в Восточной Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке. В сравнении с остальными подтипами, у этих почв низкая кислотность, легкий механический состав – преобладают супесчаные породы. Также они зачастую обогащены кальцием.

Использование тундровых почв

Сельскохозяйственное значение тундровых почв небольшое. При желании, на своем собственном участке можно легко вырастить картофель , морковь, капусту, лук, кормовые корнеплоды и другие овощные культуры. Для этого необходимо внести в почву органические (навоз, перегной) и минеральные удобрения. О том, как еще можно повысить плодородные свойства покровов, мы уже писали в нашей статье Плодородность почвы. Возможно, вам также будет полезна наша статья о том, каким образом можно регулировать кислотность почвенных покровов, делать реакцию более кислой или щелочной.

Но выращивать овощные культуры на тундровых почвах в промышленных масштабах нерационально. Для этого необходимы огромные средства.

Почвенные покровы тундры используют в качестве:

- Кормовых угодий северного оленеводства

- Резерваций для сохранения и увеличения популяций редких видов животных (например, овцебыков)

- Охотничьих угодий

- Угодий для возделывания многолетних трав

Кроме того, в тундре добывают полезные ископаемые. Это негативно сказывается на почвообразовательных процессах. Ведь нарушается целостность почвенных покровов и всего ландшафта в целом. Кроме того, в местах добычи нефти и строительства нефтепроводов возникает опасность загрязнения почвы и прибрежных вод нефтепродуктами.

Тундра и тундровые почвы занимают около 10% от всей территории России. Почвенные покровы здесь заболочены, из-за вечной мерзлоты влага не попадает в нижние слои. Поэтому она мало используется человеком, здесь практически не развито сельское хозяйство. Гумусовый слой тут очень тонкий и маломощный. С другой стороны, именно эта область важна для оленеводства. На почвах тундры хорошо растут мхи , лишайники, травы, злаки. Они являются главной пищей для оленей и других животных тундровой зоны.

В связи с глобальным потеплением, глубина оттаивания многолетней мерзлоты с каждым годом постепенно увеличивается. Изменение климата способствует формированию тундровых дерновых и подзолистых гумусовых почв. С точки зрения освоения их человеком они наиболее перспективны.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)