Почва с большим содержанием натрия

Последняя бука буква «ц»

Ответ на вопрос «Почва с большим содержанием натрия «, 7 (семь) букв:

солонец

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова солонец

Определение слова солонец в словарях

Википедия Значение слова в словаре Википедия

Солонец — деревня в Руднянском районе Смоленской области России . Входит в состав Кругловского сельского поселения. Население — 22 жителя ( 2007 год ). Расположена в западной части области в 5 км к западу от Рудни , в 3 км южнее автодороги Орёл — Витебск .

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

солонца, м. То же, что солончак (обл.). Почва с выступающей на поверхность каменной солью (обл.). Вид солончаковой почвы (геол.). Структурный солонец (имеющий в разрезе два слоя с различными структурами). Мокрый или бесструктурный солонец (то же, что солончак). .

Примеры употребления слова солонец в литературе.

Пока аулы откочевывали на джайляу, на этих солонцах, больших и малых, паслись огромные стада верблюдов.

А Феофил с братьями шли в это время к Кырлыку, откуда надеялись пробраться к перевалу, где и пожива была бы погуще и откуда уйти попроще, чем через солонцы и листвянники в сухую степь и безлесные горы.

Дядя Саня — охотник ушел в тайгу — солонцы подновлять, чтобы промыслить марала, добыть чудодейственные лекарственные маральи панты.

Недаром после отрастания рогов пантачи так часто посещают солонцы — организм требует восполнения запасов солей.

Нагруженные верблюды должны идти самой легкой дорогой, избегая крутых подъемов, сыпких песков, рыхлых и вязких солонцов, не пересекая, а обходя глубокие русла — в общем то, что не годится для движения машин.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник

Микроэлементы. Натрий

Физиологическая роль микроэлемента. Натрий (Na) – это мягкий, белый металл, который легко окисляется на влажном воздухе, поэтому в природе находится только в связанном виде. Натрий составляет 2,63% общего количества элементов, входящих в состав доступной части земной коры. Он широко распространен в биосфере Земли и встречается повсеместно: в почвообразующих горных породах, в поверхностных и грунтовых подземных водах. Особенно высокая концентрация натрия в морской воде. Подавляющее большинство его химических соединений (хлориды, сульфаты) относятся к легкорастворимым, поэтому обладают высоким показателем доступности для всех растений.

Натрий – элемент, который входит в группу условно необходимых для растений микроэлементов, его содержание в них составляет в среднем 0,02%. Натрий участвует в транспортировке полезных веществ через клеточные мембраны, являясь одним из компонентов т.н. натрий-калиевого насоса. Кроме того, он регулирует доставку углеводов в растениях. Натрий способен активизировать некоторые ферменты, но механизм этого воздействия не изучен полностью. Отмечено, что при хорошей обеспеченности культур натрием повышается их зимостойкость. Недостаток элемента способствует ухудшению образования хлорофилла. Возможно также появление хлороза и некроза в листьях растений, замедление развития цветов.

По своим физиологическим и химическим свойствам натрий близок к калию, но если калий способен почти полностью заменить натрий, то сам он натрием не заменяется. Анализ химического состава растений показал, что количество натрия в культурах приблизительно равно количеству калия, поэтому следует признать натрий таким же полноправным микроэлементом как калий, кальций, сера, фосфор, азот и магний.

Содержание натрия в растениях. Различные виды культур по-разному реагируют на этот микроэлемент. Одни растения могут поглощать натрий в значительных количествах, другие практически не испытывают в нем потребности. Например, шпинат относят к натриефилам. Он очень хорошо реагирует на присутствие натрия в почве. Благодаря этому элементу улучшается водно-солевой обмен в этой культуре. Хлорид натрия является компонентом клеточного сока растений, поэтому он поглощается растениями в больших количествах. Замечено, что томаты тоже хорошо реагируют на натрийсодержащие соединения, но все же их потребность в натрии несколько ниже. Растения, которые практически не нуждаются в этом микроэлементе, называются натриефобами. К ним относятся бобовые. Интересно, что у этих культур строго ограничивается поступление содержащегося в корнях натрия в надземную часть растений.

Количество натрия в растениях находится в пределах 0,001 – 4% (от сухой массы). Среди полевых культур, содержащих наибольшее количество этого микроэлемента, можно выделить все виды свеклы (сахарную, кормовую и столовую), кормовую морковь, турнепс, люцерну, капусту и цикорий. С урожаем кормовой свеклы из грунта выносится натрия до 300 кг/га. Для сахарной этот показатель несколько меньше – до 170 кг/га.

Содержание натрия в почвах. Важным фактором, влияющим на плодородие почв, является их химический состав. Валовое содержание натрия в почвах составляет 1,3%. Основные его запасы представлены различными силикатными труднорастворимыми минералами, – он сосредоточен преимущественно в кристаллических решетках первичных минералов (разновидности натрийсодержащих полевых шпатов, слюды и др.). В обменном состоянии в почвенном растворе натрий входит в состав водорастворимых солей (карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, сульфат натрия, хлорид натрия, нитрат натрия). Благодаря высокой растворимости и подвижности натрий легко выносится из почв при условии достаточной влажности. В случае засушливых климатических условий этот элемент накапливается в грунте, вызывая его засоление.

По количеству поглощенного натрия почвы подразделяют на несолонцеватые (не более 3 – 5% натрия), слабосолонцеватые (5 – 10%), солонцеватые (10 – 20%) и солонцы (более 20%). Если количество натрия в обменном состоянии превышает 5 мг/100г, происходит сильное измельчение почвы, что приводит к разрушению ее структуры и находящихся в ней элементов. Это приводит к тому, что питательные вещества легко вымываются (выветриваются) или не усваиваются растениями по причине токсичности натриевых солей.

Методы регулирования засоления грунтов. Засоление почв связано с повышенным содержанием в них натрия. В зависимости от преобладающего количества натрийсодержащих солей различают сульфатное, хлоридное (наиболее вредное), содовое или смешанное засоление. Любой из этих видов приводит к ухудшению водного баланса в растительных организмах и токсичному влиянию высоких концентраций солей, которые вызывают повреждение мембранных структур и изменение структуры хлоропластов. Рекультивация большей части засоленных (солонцеватых) щелочных почв состоит в устранении избытка натрия. Чтобы улучшить их физико-химические и биологические свойства, применяют гипсование. Для нейтрализации кислотности используют молотые известняки, доломит, гашеную известь. Гидросульфит натрия помогает повысить кислотность грунтов.

Потребность культур в натрии и его взаимодействие с другими элементами. Существует распространенное мнение, что при удобрении почв нет необходимости добавлять натрий, поскольку он распространен в природе в изобилии. Но некоторые культуры (свекла) хорошо воспринимают подкормку натрийсодержащими удобрениями. Недостаток его могут также испытывать растения, выращиваемые по гидропонной технологии на искусственных субстратах или горшочные культуры, выращиваемые в регионах с маломинерализованными водами. В этих случаях единственный источник восполнения дефицита этого микроэлемента – натриевые удобрения. При этом следует учитывать некоторые особенности взаимодействия их компонентов. Так, содержание натрия в растениях значительно повышается при подкормке их азотными и отсутствии калийных удобрений. Фосфор почти не оказывает влияния на количество натрия в культурах, но в комплексе с азотом способен повысить его, а в случае дефицита азота – снизить. Калийные удобрения могут привести к значительному снижению содержания натрия. Для повышения содержания натрия в растениях рекомендуется вносить в почву натриевую селитру. Практикуется также подкормка культур низкопроцентными калийными солями.

Источник

Почвы, насыщенные и ненасыщенные основаниями. Степень насыщенности почв основаниями.

В зависимости от содержания катионов Н+ и А13+ все почвы можно разделить на две группы: почвы, насыщенные основаниями (не содержат Н+ и А13+), и почвы, не насыщенные основаниями (содержат Н+ и А13+). Почвы, не насыщенные основаниями: подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые и бурые лесные почвы, некоторые черноземы и почвы влажных субтропиков. Насыщенные основаниями почвы — это преимущественно степные почвы (черноземы, каштановые, сероземы, бурые и серо-бурые степные), а также почвы различных зон, сформированные при участии жестких грунтовых вод или на карбонатных породах.

Насыщенные основаниями – все южные почвы (черноземы, каштановые, сероземы). Содержат катионы кальция, магния, натрия.

Ненасыщенные основаниями – подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые лесные, т.е. почвы таежно-лесной и тундровой зон. В этих почвах большее количество ионов водорода, которые создают кислую реакцию и разрушают структуру почвы.

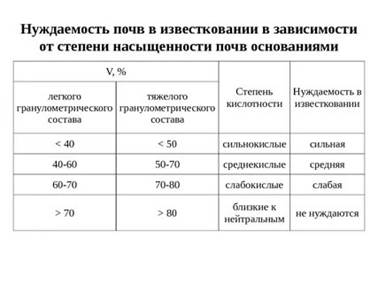

Степень насыщенности почв основаниями,%:

V= (100*S)/(S+Hг), где S- сумма поглощенных оснований, Hг – гидролитическая кислотность (вся сумма ионов водорода).

Величина ЕКО зависит от механического состава почв, преобладающей группы минералов и , в первую очередь, от содержания гумусовых веществ в почвенно-поглощающем комплексе. Численное значение ЕКО меняется в широких приделаз : от нуля (главным образом, для обломков кварца) до 500-900 смоль (р+)/кг (для гуминовых кислот). Поглотительная способность почв определяется илистой фракцией.

Роль поглотительной способности почв в процессах почвообразования и формировании почвенного плодородия.

Поглотительная способность выполняет чрезвычайно важную роль в генезисе почв, формировании их свойств и уровня плодородия.

1. Среди разнообразных процессов поглощения, протекающих в почве, большое значение имеет сорбционное закрепление гумусовых веществ. Благодаря этому происходит формирование специфической поверхности почвенных частиц, составляющих основу ППК, образование и стабилизация гумусового профиля почвы с количественными и качественными характеристиками, соответствующими конкретному типу почвообразования.

2. Поглотительная способность играет важную роль в процессах профильной дифференциации разнообразных органических и неорганических веществ.

3. От поглотительной способности во многом зависит питательный режим почв. ППК- хранилище биофильных элементов, защищенное от вымывания атмосферными осадками.

4. Состав почвенного поглощающего комплекса определяет реакцию почвенной среды и ее стабильность.

5. Состояние коллоидной массы первостепенно детерминирует практически все физические характеристики почвы как целостной системы, и в первую очередь структурность, плотность, воздухоемкость, влагоемкость и поведение почвенной воды. Экологически оптимальное физическое состояние почв для большинства растений, животных и других организмов возникает в среде, когда 99,9% коллоидов находятся в состоянии геля и 0,1% — золя.

6. Почвенный поглощающий комплекс является геохимическим барьером для катионов-загразнителей тяжелых металлов и радионуклидов.

Количество коллоидов в почвах различно и составляет от 1-2 до 30-40 % массы почвы. Образуются коллоиды при раздроблении более крупных частиц в процессе выветривания, путем поликонденсации в процессах почвообразования и образования гумуса, а также при химических реакциях между продуктами выветривания и почвообразования. Коллоиды представляют собой наиболее дисперсную часть твердой фазы почвы. Их размеры колеблются в пределах от 0,2…0,001мкм. Важно, что при размере менее 0,1…0,2 мкм резко возрастает адсорбционная емкость почвенных частиц благодаря росту их удельной поверхности.

Обычно коллоидные свойства начинают проявляться у частиц размером меньше 1 мкм, поэтому выделяют еще предколлоидную фракцию, объединяющую частицы размером от 1 до 0,2 мкм. Коллоиды не только поглощают и удерживают ионы и органические вещества, но и служат цементом для более крупных частиц и агрегатов, влияя на структуру почвы, от которой зависит ее водно-воздушный режим. Небольшие размеры коллоидов определяют огромную суммарную и удельную поверхность. От размеров удельной поверхности зависит величина поверхностной энергии, с которой связаны явления сорбции паров воды, газов и молекул других веществ. С поверхностной энергией дисперсных тел связан тепловой эффект – выделение тепла при их смачивании, который называется теплотой смачивания.

Дата добавления: 2019-07-17 ; просмотров: 1473 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Микроэлементы. Натрий

Физиологическая роль микроэлемента. Натрий (Na) – это мягкий, белый металл, который легко окисляется на влажном воздухе, поэтому в природе находится только в связанном виде. Натрий составляет 2,63% общего количества элементов, входящих в состав доступной части земной коры. Он широко распространен в биосфере Земли и встречается повсеместно: в почвообразующих горных породах, в поверхностных и грунтовых подземных водах. Особенно высокая концентрация натрия в морской воде. Подавляющее большинство его химических соединений (хлориды, сульфаты) относятся к легкорастворимым, поэтому обладают высоким показателем доступности для всех растений.

Натрий – элемент, который входит в группу условно необходимых для растений микроэлементов, его содержание в них составляет в среднем 0,02%. Натрий участвует в транспортировке полезных веществ через клеточные мембраны, являясь одним из компонентов т.н. натрий-калиевого насоса. Кроме того, он регулирует доставку углеводов в растениях. Натрий способен активизировать некоторые ферменты, но механизм этого воздействия не изучен полностью. Отмечено, что при хорошей обеспеченности культур натрием повышается их зимостойкость. Недостаток элемента способствует ухудшению образования хлорофилла. Возможно также появление хлороза и некроза в листьях растений, замедление развития цветов.

По своим физиологическим и химическим свойствам натрий близок к калию, но если калий способен почти полностью заменить натрий, то сам он натрием не заменяется. Анализ химического состава растений показал, что количество натрия в культурах приблизительно равно количеству калия, поэтому следует признать натрий таким же полноправным микроэлементом как калий, кальций, сера, фосфор, азот и магний.

Содержание натрия в растениях. Различные виды культур по-разному реагируют на этот микроэлемент. Одни растения могут поглощать натрий в значительных количествах, другие практически не испытывают в нем потребности. Например, шпинат относят к натриефилам. Он очень хорошо реагирует на присутствие натрия в почве. Благодаря этому элементу улучшается водно-солевой обмен в этой культуре. Хлорид натрия является компонентом клеточного сока растений, поэтому он поглощается растениями в больших количествах. Замечено, что томаты тоже хорошо реагируют на натрийсодержащие соединения, но все же их потребность в натрии несколько ниже. Растения, которые практически не нуждаются в этом микроэлементе, называются натриефобами. К ним относятся бобовые. Интересно, что у этих культур строго ограничивается поступление содержащегося в корнях натрия в надземную часть растений.

Количество натрия в растениях находится в пределах 0,001 – 4% (от сухой массы). Среди полевых культур, содержащих наибольшее количество этого микроэлемента, можно выделить все виды свеклы (сахарную, кормовую и столовую), кормовую морковь, турнепс, люцерну, капусту и цикорий. С урожаем кормовой свеклы из грунта выносится натрия до 300 кг/га. Для сахарной этот показатель несколько меньше – до 170 кг/га.

Содержание натрия в почвах. Важным фактором, влияющим на плодородие почв, является их химический состав. Валовое содержание натрия в почвах составляет 1,3%. Основные его запасы представлены различными силикатными труднорастворимыми минералами, – он сосредоточен преимущественно в кристаллических решетках первичных минералов (разновидности натрийсодержащих полевых шпатов, слюды и др.). В обменном состоянии в почвенном растворе натрий входит в состав водорастворимых солей (карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, сульфат натрия, хлорид натрия, нитрат натрия). Благодаря высокой растворимости и подвижности натрий легко выносится из почв при условии достаточной влажности. В случае засушливых климатических условий этот элемент накапливается в грунте, вызывая его засоление.

По количеству поглощенного натрия почвы подразделяют на несолонцеватые (не более 3 – 5% натрия), слабосолонцеватые (5 – 10%), солонцеватые (10 – 20%) и солонцы (более 20%). Если количество натрия в обменном состоянии превышает 5 мг/100г, происходит сильное измельчение почвы, что приводит к разрушению ее структуры и находящихся в ней элементов. Это приводит к тому, что питательные вещества легко вымываются (выветриваются) или не усваиваются растениями по причине токсичности натриевых солей.

Методы регулирования засоления грунтов. Засоление почв связано с повышенным содержанием в них натрия. В зависимости от преобладающего количества натрийсодержащих солей различают сульфатное, хлоридное (наиболее вредное), содовое или смешанное засоление. Любой из этих видов приводит к ухудшению водного баланса в растительных организмах и токсичному влиянию высоких концентраций солей, которые вызывают повреждение мембранных структур и изменение структуры хлоропластов. Рекультивация большей части засоленных (солонцеватых) щелочных почв состоит в устранении избытка натрия. Чтобы улучшить их физико-химические и биологические свойства, применяют гипсование. Для нейтрализации кислотности используют молотые известняки, доломит, гашеную известь. Гидросульфит натрия помогает повысить кислотность грунтов.

Потребность культур в натрии и его взаимодействие с другими элементами. Существует распространенное мнение, что при удобрении почв нет необходимости добавлять натрий, поскольку он распространен в природе в изобилии. Но некоторые культуры (свекла) хорошо воспринимают подкормку натрийсодержащими удобрениями. Недостаток его могут также испытывать растения, выращиваемые по гидропонной технологии на искусственных субстратах или горшочные культуры, выращиваемые в регионах с маломинерализованными водами. В этих случаях единственный источник восполнения дефицита этого микроэлемента – натриевые удобрения. При этом следует учитывать некоторые особенности взаимодействия их компонентов. Так, содержание натрия в растениях значительно повышается при подкормке их азотными и отсутствии калийных удобрений. Фосфор почти не оказывает влияния на количество натрия в культурах, но в комплексе с азотом способен повысить его, а в случае дефицита азота – снизить. Калийные удобрения могут привести к значительному снижению содержания натрия. Для повышения содержания натрия в растениях рекомендуется вносить в почву натриевую селитру. Практикуется также подкормка культур низкопроцентными калийными солями.

Источник