Значение натрия для почвы, растений, животных

0,5—2% на живую массу, в золе бурых водорослей 12,3%, в лебедовых 19,5%). Среднее для органики водорослей, по В.А. Ковалеву — 26,3 мг/кг. В обычных сухопутных растениях содержание Na чаще составляет n*10в-2 % на живую массу. Данные по золе сильно расходятся (%): по В.А. Ковде — грибы 2,7, кустистый лишайник 3,5, лехи 2,5, хвощи 1,5, плауны 0,9, дикие злаки 3,1, культурные злаки 1,8, крестоцветные 7,7, бобовые 3,4; по В.А. Ковалеву — лишайники 3 (n=112), мхи 4,6 (29), папоротники 2,4 (9), хвощи 2,4 (40), плауны 0,7 (4), голосеменные 0,6 (22), покрытосеменные 1,7 (282), двудольные 2,2 (660).

Зола растений по сравнению с почвами значительно обогащена Na, поэтому им особенно богат гумусовый слой, из которого Na быстро переходит в подвижное состояние. В связи с этим во влажном климате почво-биокругооборот Na не имеет значения.

Биогенность Na при среднем значении 0,54 варьирует в разных природных зонах: тундровая зона 0,038, лесная

0,5 (древесная растительность 0,13, травянистая 0,02; среднее для лесотундры 0,07); степная 0,14; пустынная 2,4. В общем биогенность Na увеличивается с севера на юг.

В пищевых растениях и продуктах средние содержания Na и К в целом для нашей страны следующие (мг/кг): пшеница 80 и 3230, рожь 40 и 4240, тритикале 50 и 3680, овес 370 и 4210, ячмень 320 и 4530, просо 280 и 3280, гречиха 40 и 3250, рис 300 и 3140, сорго 280 и 2460, кукуруза 270 и 3400, горох 330 и 8730, фасоль 400 и 11 000, чечевица 490 и 6330, нут 720 и 9680, соя 60 и 16070; мука 30—70 и 1220—3100, крупы — до 150, в овсянке 350 Na, хлеб — от 2800 и

1200 (сдобные пшеничные изделия) до 6200 и 2020 (серый), 6100 и 2450 (ржаной). В молоке содержание Na и К колеблется в незначительных пределах (мг/кг): коровье 500 и 1460, овечье 260 и 198, верблюжье 700 и 1800; в цельномолочных продуктах то же от 500 и 1460, в стерилизованном молоке до 320 и 950, гораздо выше содержание в молочных консервах, в сыворотке сухой 11000 Na, казеинате 15 000 Na, молоке сухом 4000 и 12000, сухом обезжиренном 4420 и 12240, сгущенном без сахара до 1240 и 3180; высокое содержание в кашах молочных детских с рисовой мукой (6400—6800 и 4500—5600), в сырах (Na — рокфор 19000, голландский 11000, сусанинский 7200). В овощах и фруктах количество Na (мг/кг) невелико — 60—300, К — среднее — обычно 1000—2000, до 5680 (картофель). В мясных и рыбных продуктах содержания Na таковы (мг/кг): говядина 730, свинина 650, баранина 1010, телятина 1080, крольчатина 570; субпродукты: мозги 1670, почки говяжьи 1040, то же бараньи 2000; более высокие — в мясных полуфабрикатах: котлеты 500—5500, колбаски 6300; в рыбе свежей 1000—2000, соленой 39000—48000. Для минеральных вод его концентрации (мг/кг) следующие: Ессентуки № 4 2900, Арзни 2100, Боржоми 2000, Нарзан 200, остальные 50—100. Отношение Na/К в продуктах меняется в широких пределах — от 0,01—0,5 в злаках, муке и крупах до 0,5—10 в хлебе, молочных и мясных продуктах.

У растений Na регулирует рост и развитие, у человека и животных находится во внеклеточном пространстве, определяет химизм организма и крови и обеспечивает уровень осмотического давления внеклеточных жидкостей, нормальную работу сердечной мышцы, нервно-мышечной возбудимости и д. При его избытке (≥6г/сут) повышается хрупкость сосудов, нарушается водный баланс организма. При недостатке (≤1 г/сут) наиболее чувствительной оказывается вначале нервная система, затем ухудшается общее состояние (слабость). У животных Na антагонист К, антагонизма с микроэлементами не установлено. В отличие от К, Na является основным элементом внеклеточной среды, составляя 90% всех катионов плазмы и определяя химическое водно-солевое равновесие K+⇔Na+ в организме. В организм взрослого человека поступление Na с пищей и жидкостями составляет

4,4 г/сут, т. е. немного выше, чем К. (3,3 г/сут). Всасывание Na у человека в 5 раз больше, чем К. что обеспечивает постоянный обмен между кишечником и кровью. Na и Cl равномерно распределяются по внеклеточным жидкостям, легко диффундируя через оболочки капилляров, общее содержание Na в организме

100 г (0,14% массы тела). Значительная часть Na у взрослого человека (

30%) находится в костной ткани.

В различных средах и органах человека Na, по обобщенным данным, распределен так (в скобках — число анализов; ж. — на живую массу, с. — сухую): кровь (мг/л) — общая 1969±5 (≥1000), в том числе эритроциты 284±0,2 (1217), плазма 3162 + 5 (3480), сыворотка 3251±10 (2298); молоко 400 мг/л (≥500); другие оценки (n*10в-6): кость 6970—14 100 (≥20); мозг 1660—1800 (20, ж.): волосы 18—1720 (≥1500); сердце 1700—1212 (15, ж); почка 2000 (ж.). 10000 (135, с.); печень 564—1735 (20, ж.), 5880 (92, с.); мышцы 730—1770 (60, ж.); ногти 332—3010 (700); кожа 69—2039 (ж.), 3000—4000 (20, с.); зубы 5300—7500 (21). Основное выведение — с мочой и потом; Tб=11 сут (99,9%).

В отечественной норме взрослый человек потребляет 4—6 г Na в день: 2,5 г с хлебом, 0,5—1 г с другими продуктами, 1—3 г при подсаливании пиши NaCl.

Источник

Агрофак

Почвы, насыщенные натрием

В отличие от нейтральных солей натрия, слабо влияющих на физико-химические и морфологические свойства почв, ион обменного натрия при достаточно большом содержании значительно меняет свойства почв. Это зависит от того, что натриевая глина в присутствии пресной воды гидролизуется, освобождая ионы ОН — и значение pH может даже превысить 9.

Глина Na + H20—> Глина H + Na+ + OH-

(ион Na+ образует с растворенной СO2 карбоната натрия среду с высоким pH). Из этого вытекают некоторые следствия, которые сильно влияют на почвообразование. Органическое вещество растворяется (по крайней мере частично) в виде щелочных гуматов; натриевые глины диспергируются и разбухают во влажный сезон, при этом агрегаты разрушаются, образуя распыленную структуру, в которой создаются восстановительные условия. Поверхность как глин, так и органических веществ заметно увеличивается, и начинаются процессы миграции.

Кроме того, микрокристаллическая структура некоторых натриевых глин становится неустойчивой, и кристаллическая решетка более или менее быстро разрушается. Тогда в профиле появляются аморфные минералы (Gerei, 1965—1966; Paquet et al., 1966). Ниже последовательно рассматриваются вначале условия развития профилей с поглощенным натрием, а затем фазы их вероятной эволюции.

Источник

Почвы, насыщенные и ненасыщенные основаниями. Степень насыщенности почв основаниями.

В зависимости от содержания катионов Н+ и А13+ все почвы можно разделить на две группы: почвы, насыщенные основаниями (не содержат Н+ и А13+), и почвы, не насыщенные основаниями (содержат Н+ и А13+). Почвы, не насыщенные основаниями: подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые и бурые лесные почвы, некоторые черноземы и почвы влажных субтропиков. Насыщенные основаниями почвы — это преимущественно степные почвы (черноземы, каштановые, сероземы, бурые и серо-бурые степные), а также почвы различных зон, сформированные при участии жестких грунтовых вод или на карбонатных породах.

Насыщенные основаниями – все южные почвы (черноземы, каштановые, сероземы). Содержат катионы кальция, магния, натрия.

Ненасыщенные основаниями – подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые лесные, т.е. почвы таежно-лесной и тундровой зон. В этих почвах большее количество ионов водорода, которые создают кислую реакцию и разрушают структуру почвы.

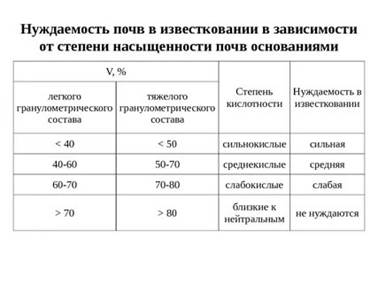

Степень насыщенности почв основаниями,%:

V= (100*S)/(S+Hг), где S- сумма поглощенных оснований, Hг – гидролитическая кислотность (вся сумма ионов водорода).

Величина ЕКО зависит от механического состава почв, преобладающей группы минералов и , в первую очередь, от содержания гумусовых веществ в почвенно-поглощающем комплексе. Численное значение ЕКО меняется в широких приделаз : от нуля (главным образом, для обломков кварца) до 500-900 смоль (р+)/кг (для гуминовых кислот). Поглотительная способность почв определяется илистой фракцией.

Роль поглотительной способности почв в процессах почвообразования и формировании почвенного плодородия.

Поглотительная способность выполняет чрезвычайно важную роль в генезисе почв, формировании их свойств и уровня плодородия.

1. Среди разнообразных процессов поглощения, протекающих в почве, большое значение имеет сорбционное закрепление гумусовых веществ. Благодаря этому происходит формирование специфической поверхности почвенных частиц, составляющих основу ППК, образование и стабилизация гумусового профиля почвы с количественными и качественными характеристиками, соответствующими конкретному типу почвообразования.

2. Поглотительная способность играет важную роль в процессах профильной дифференциации разнообразных органических и неорганических веществ.

3. От поглотительной способности во многом зависит питательный режим почв. ППК- хранилище биофильных элементов, защищенное от вымывания атмосферными осадками.

4. Состав почвенного поглощающего комплекса определяет реакцию почвенной среды и ее стабильность.

5. Состояние коллоидной массы первостепенно детерминирует практически все физические характеристики почвы как целостной системы, и в первую очередь структурность, плотность, воздухоемкость, влагоемкость и поведение почвенной воды. Экологически оптимальное физическое состояние почв для большинства растений, животных и других организмов возникает в среде, когда 99,9% коллоидов находятся в состоянии геля и 0,1% — золя.

6. Почвенный поглощающий комплекс является геохимическим барьером для катионов-загразнителей тяжелых металлов и радионуклидов.

Количество коллоидов в почвах различно и составляет от 1-2 до 30-40 % массы почвы. Образуются коллоиды при раздроблении более крупных частиц в процессе выветривания, путем поликонденсации в процессах почвообразования и образования гумуса, а также при химических реакциях между продуктами выветривания и почвообразования. Коллоиды представляют собой наиболее дисперсную часть твердой фазы почвы. Их размеры колеблются в пределах от 0,2…0,001мкм. Важно, что при размере менее 0,1…0,2 мкм резко возрастает адсорбционная емкость почвенных частиц благодаря росту их удельной поверхности.

Обычно коллоидные свойства начинают проявляться у частиц размером меньше 1 мкм, поэтому выделяют еще предколлоидную фракцию, объединяющую частицы размером от 1 до 0,2 мкм. Коллоиды не только поглощают и удерживают ионы и органические вещества, но и служат цементом для более крупных частиц и агрегатов, влияя на структуру почвы, от которой зависит ее водно-воздушный режим. Небольшие размеры коллоидов определяют огромную суммарную и удельную поверхность. От размеров удельной поверхности зависит величина поверхностной энергии, с которой связаны явления сорбции паров воды, газов и молекул других веществ. С поверхностной энергией дисперсных тел связан тепловой эффект – выделение тепла при их смачивании, который называется теплотой смачивания.

Дата добавления: 2019-07-17 ; просмотров: 1476 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Агрофак

Образование почв с натрием в поглощающем комплексе

Вследствие большой подвижности натрий подвержен значительным вертикальным и боковым миграциям в почвах. Боковые (латеральные) миграции, по-видимому, играют особую роль в образовании тех почв с поглощенным Na, которые возникают при непосредственном выветривании щелочных минералов. Выходы засоленных пород, освободившихся при выветривании, часто образуют повышения, питающие натрием более низко расположенные периферические области путем склонового выщелачивания; Пакэ с сотрудниками (Paquet et al., 1966) наблюдали этот процесс на отложениях в районе озера Чад. Такие склоновые миграции наблюдаются также и в тех случаях, когда источником натрия являются засоленные отложения, как это показали Обрежану и др. (1967) на примере солонцов Дунайской равнины. Развитие почв в этом случае обусловлено относительным значением бокового привноса натрия и его выщелачиванием при дождях.

Если привнос уравновешивается потерями, то почва остается насыщенной, при обратном соотношении она постепенно теряет Na, особенно в поверхностных горизонтах; при этом большое влияние оказывает степень влажности климата.

Мы рассмотрим последовательные этапы эволюции, отмеченной двойным процессом: выщелачиванием, а затем постепенным разрушением поглощающего комплекса в горизонте А с одновременным окислением этого горизонта при замещении обменного натрия на А1+++ и Н+.

Первичная фаза (щелочная почва) характеризуется одинаковой степенью насыщенности натрием всех почвенных горизонтов, которые отличаются незначительной дифференциацией. В противоположность солончакам ион Na на этот раз содержится в достаточных количествах, чтобы во влажный сезон обеспечивать диспергирование глин и повышение pH; среда становится бескислородной. В сухой период органическое вещество, растворенное содой, поднимается к поверхности почвы и при испарении образует черные выцветы (черные солончаки).

Промежуточная фаза характеризуется частичным уменьшением насыщенности натрием при pH, близком к нейтральному. Эта фаза обычно наблюдается в условиях очень контрастного климата с резкими чередованиями сухих и влажных периодов; в сухой сезон в результате уплотнения горизонта (В), содержащего натриевые глины, образуется призматическая структура с хорошо выраженными вертикальными трещинами. Во влажный сезон глины и гуматы натрия выщелачиваются из верхних горизонтов и оседают затем в трещинах горизонта В в форме черных пленок с оптически неориентированной глиной (Турсина, 1966).

Натриевые глины, слагающие периферические участки призм, постепенно выветриваются и корродируются, в результате чего горизонт В (называемый натрик) приобретает характерную округлую столбчатую структуру (солонцовую).

Конечная фаза, наблюдаемая в наиболее влажных климатах, характеризуется полной потерей в верхних горизонтах натрия из состава поглощенных катионов. Значение pH в этих горизонтах низкое (от 4 до 5), ионы Na замещены ионами Н+ и А1+++. С глубиной содержание натрия постепенно увеличивается, так что в нижней части горизонта В pH достигает 9—10.

Начало деградации натриевых глин, как указывалось, происходит в солонцах. Деградация усиливается и нарастает под влиянием поверхностного переувлажнения и окисления среды, идущих рука об руку (Paquet et al., 1966; Gerei, 1965; Gerei et al., 1966).

В этих случаях в горизонте А остаются очень тонкие фракции кварца с аморфным кремнеземом, образующие непроницаемую плохо аэрируемую массу, в которой освобожденное железо выпадает в форме мелких конкреций или ржавых пятен; это фаза солоди; нижняя часть этой почвы состоит из щелочной натриевой глины, тогда как верхняя развивается во вторично-осолоделую псевдо — глеевую почву (Турсина, 1966). Когда натриевый комплекс подпитывается засоленной грунтовой водой (щелочная, засоленная почва) то эта вода, содержащая резервы иона натрия, поддерживает ионное равновесие в профиле почвы до тех пор, пока концентрация воды и ее уровень остаются неизменными; всякое изменение засоленности (разбавление пресной водой) или понижение уровня воды (дренаж) нарушает это равновесие и дает начало иному развитию почв; уменьшение содержания хлористого натрия в растворах благоприятствует гидролизу глин, повышению pH, разрушению структуры; иначе говоря, начинается образование щелочной незаселенной почвы, которая еще менее пригодна для растительности, чем примитивная засоленная почва. Подобная, явно вредная эволюция возникает в тех случаях, когда вблизи морского побережья неосторожно применяют рассоление при ирригации земель пресными водами. Внесение сульфата кальция, который частично насыщает поглощающий комплекс кальцием, восстанавливает ионное равновесие в почве и ее структуру.

Источник