Почвы, насыщенные и ненасыщенные основаниями. Степень насыщенности почв основаниями.

В зависимости от содержания катионов Н+ и А13+ все почвы можно разделить на две группы: почвы, насыщенные основаниями (не содержат Н+ и А13+), и почвы, не насыщенные основаниями (содержат Н+ и А13+). Почвы, не насыщенные основаниями: подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые и бурые лесные почвы, некоторые черноземы и почвы влажных субтропиков. Насыщенные основаниями почвы — это преимущественно степные почвы (черноземы, каштановые, сероземы, бурые и серо-бурые степные), а также почвы различных зон, сформированные при участии жестких грунтовых вод или на карбонатных породах.

Насыщенные основаниями – все южные почвы (черноземы, каштановые, сероземы). Содержат катионы кальция, магния, натрия.

Ненасыщенные основаниями – подзолистые, дерново-подзолистые, болотные, серые лесные, т.е. почвы таежно-лесной и тундровой зон. В этих почвах большее количество ионов водорода, которые создают кислую реакцию и разрушают структуру почвы.

Степень насыщенности почв основаниями,%:

V= (100*S)/(S+Hг), где S- сумма поглощенных оснований, Hг – гидролитическая кислотность (вся сумма ионов водорода).

Величина ЕКО зависит от механического состава почв, преобладающей группы минералов и , в первую очередь, от содержания гумусовых веществ в почвенно-поглощающем комплексе. Численное значение ЕКО меняется в широких приделаз : от нуля (главным образом, для обломков кварца) до 500-900 смоль (р+)/кг (для гуминовых кислот). Поглотительная способность почв определяется илистой фракцией.

Роль поглотительной способности почв в процессах почвообразования и формировании почвенного плодородия.

Поглотительная способность выполняет чрезвычайно важную роль в генезисе почв, формировании их свойств и уровня плодородия.

1. Среди разнообразных процессов поглощения, протекающих в почве, большое значение имеет сорбционное закрепление гумусовых веществ. Благодаря этому происходит формирование специфической поверхности почвенных частиц, составляющих основу ППК, образование и стабилизация гумусового профиля почвы с количественными и качественными характеристиками, соответствующими конкретному типу почвообразования.

2. Поглотительная способность играет важную роль в процессах профильной дифференциации разнообразных органических и неорганических веществ.

3. От поглотительной способности во многом зависит питательный режим почв. ППК- хранилище биофильных элементов, защищенное от вымывания атмосферными осадками.

4. Состав почвенного поглощающего комплекса определяет реакцию почвенной среды и ее стабильность.

5. Состояние коллоидной массы первостепенно детерминирует практически все физические характеристики почвы как целостной системы, и в первую очередь структурность, плотность, воздухоемкость, влагоемкость и поведение почвенной воды. Экологически оптимальное физическое состояние почв для большинства растений, животных и других организмов возникает в среде, когда 99,9% коллоидов находятся в состоянии геля и 0,1% — золя.

6. Почвенный поглощающий комплекс является геохимическим барьером для катионов-загразнителей тяжелых металлов и радионуклидов.

Количество коллоидов в почвах различно и составляет от 1-2 до 30-40 % массы почвы. Образуются коллоиды при раздроблении более крупных частиц в процессе выветривания, путем поликонденсации в процессах почвообразования и образования гумуса, а также при химических реакциях между продуктами выветривания и почвообразования. Коллоиды представляют собой наиболее дисперсную часть твердой фазы почвы. Их размеры колеблются в пределах от 0,2…0,001мкм. Важно, что при размере менее 0,1…0,2 мкм резко возрастает адсорбционная емкость почвенных частиц благодаря росту их удельной поверхности.

Обычно коллоидные свойства начинают проявляться у частиц размером меньше 1 мкм, поэтому выделяют еще предколлоидную фракцию, объединяющую частицы размером от 1 до 0,2 мкм. Коллоиды не только поглощают и удерживают ионы и органические вещества, но и служат цементом для более крупных частиц и агрегатов, влияя на структуру почвы, от которой зависит ее водно-воздушный режим. Небольшие размеры коллоидов определяют огромную суммарную и удельную поверхность. От размеров удельной поверхности зависит величина поверхностной энергии, с которой связаны явления сорбции паров воды, газов и молекул других веществ. С поверхностной энергией дисперсных тел связан тепловой эффект – выделение тепла при их смачивании, который называется теплотой смачивания.

Дата добавления: 2019-07-17 ; просмотров: 1459 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Home » Агрохимия » Степень насыщенности основаниями и буферность почвы

Популярные статьи

Степень насыщенности основаниями и буферность почвы

Степень насыщенности оснований (V) — сумма поглощенных оснований, выраженная в процентах от емкости катионного обмена (T).

Емкость катионного обмена равна сумме поглощенных катионов (S), таких как, Са 2+ , Мg 2+ , К + , NН4 + и других, и катионов Н + , Аl 3+ , Fе 3+ , Мn 2+ , обусловливающих гидролитическую кислотность (Н), равна (в мг-экв/100 г почвы):

Степень насыщенности оснований определяют по формуле:

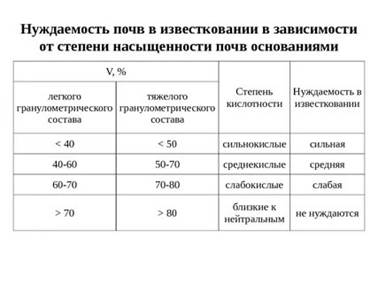

Степень насыщенности почвы основаниями — показатель нуждаемости почв в известковании. Чем он ниже, тем выше необходимость внесения извести. Так, при одинаковых гидролитических кислотностях (Н) двух почв, например, 5 мг-экв/100 г почвы, но разных ЕКО (T), например, первой — 10 мг-экв/100 г, второй 20 мг-экв/100 г, степень насыщенности основаниями (V) в первом случае составит 50%, второй — 75%. Таким образом, при равной величине гидролитической кислотности первая почва кислее, так как 50% емкости катионного обмена приходится на подкисляющие катионы и она в большей степени нуждается в замене их на основания. При равных ЕКО в первую очередь в известковании будет нуждаться почва с большей величиной гидролитической кислотности.

Буферность почвы

Буферность почвы — способность противостоять изменению реакции среды. Буферность характеризуется величиной емкости катионного поглощения (T), составом поглощенных катионов и катионо-анионным составом почвенного раствора. Показатель используется для расчета оптимальных доз, форм, сроков и способов внесения удобрений и мелиорантов под сельскохозяйственные культуры. Чем выше значение ЕКО, тем выше буферность почвы.

Буферные свойства против кислотности возрастают с ростом насыщенности почв основаниями и с переходом от нейтральной к щелочной реакции среды. При появлении в почве ионов водорода, например, в результате нитрификации или физиологической кислотности NH4NO3, они обмениваются с катионами ППК, в результате образуется нейтральная соль и реакция раствора не меняется:

Буферные свойства против подщелачивания увеличиваются на нейтральных почвах с ростом гидролитической кислотности, с уменьшением степени насыщенности основаниями и с переходом от нейтральных к кислым почвам. При появлении в таких почвах гидроксид-ионов, например, Са(ОН)2 в результате внесения физиологически щелочного Са(NO3)2, катион кальция вытесняется из ППК эквивалентное количество ионов водорода, в результате образуется вода и реакция раствора не меняется:

Под действием подкисляющих и подщелачивающих факторов реакция почвенного раствора может изменяться, однако скорость изменений в почвах с низкой ЕКО, таких как, песчаные, супесчаные подзолы, гораздо выше, чем в высокоемких, например, суглинистых черноземах.

В почвенном растворе буферность создается присутствующими слабыми органическими и минеральными кислотами и их солями:

Буферность почв проявляется также в устойчивости к временному изменению концентрации почвенного раствора, вызванному недостатком влаги, неравномерным или периодическим внесением удобрений и мелиорантов. Почвы с высокой буферностью, ЕКО и разнообразным составом поглощенных ионов легко удерживают в поглощенном состоянии максимально допустимые разовые дозы мелиорантов и удобрений без значительного повышения концентрации почвенного раствора.

Малобуферные, малоемкие почвы не могут без увеличения концентрации почвенного раствора и роста потерь элементов от вымывания удерживать большие разовые дозы мелиорантов и удобрений, поэтому на таких почвах удобрения вносят дробно.

Применение органических и минеральных удобрений в сочетании с периодическим внесением мелиорантов позволяет повысить ЕКО, регулировать состав поглощенных катионов, повысить буферность почв.

Источник

Состав обменных катионов различных типов почв

Состав обменных катионов зависит от типа почвообразования, состава материнской породы, иногда от состава грунтовых вод, если последние залегают близко к поверхности. Различные типы почв характеризуются определённым составом обменных катионов и ёмкостью поглощения, которые отчётливо отражают сочетание факторов почвообразования. Для целинных почв эти показатели устойчивы и характерны для данного почвенного типа. Любое же агротехническое мероприятие длительно применяемое на данной почве, так или иначе изменяет состав обменных катионов, поскольку они являются самой подвижной частью твёрдых фаз, легче всего вступающей во взаимодействие с почвенным раствором. При этом в некоторых случаях возникающие изменения повышают плодородие почвы (накопление Са, удаление Na и т.д.), а иногда мы наблюдаем и отрицательное действие (потери Са, накопление Н + и т.д.).

Наилучшие условия для питания растений создаются при преобладании в составе ППК Са 2+ и катионов, необходимых для питания растений. Неблагоприятные условия возникают при наличии в ППК значительных количеств обменных Н + и Al +++ , а также Na + , часто в сочетании с повышенным содержанием Mg ++ и присутствием в почве свободных карбонатов, щелочных и щелочноземельных металлов. Ионы Н + и Al +++ частично переходя в почвенный раствор, могут создавать значительную кислотность. Ионы Al подкисляют почвенный раствор вследствие гидролиза солей алюминия

Ионы натрия в поглощенном состоянии оказывают резко негативное влияние на физические и водно-физические свойства почв вследствие пептизации почвенных коллоидов. Повышенная щелочность, также как и повышенная кислотность, оказывает неблагоприятное влияние на состояние растений.

Таким образом, для агрономической характеристики почв и повышения их плодородия необходимо знать состав обменных катионов, оценивать значение почвенной кислотности и щелочности, находить эффективные приемы их устранения. В черноземных почвах в составе обменных катионов доминируют Са ++ и Mg ++ . У таких почв РН близкая к нейтральной, коллоиды находятся в состоянии геля (осадка), почвы хорошо оструктурены и обладают благоприятными физическими свойствами (черноземы, темно-каштановые, дерновые почвы).

В подзолистых почвах в ППК наряду с Са ++ и Mg ++ присутствуют катионы Н + и Al +++ , в этих почвах РН кислая, они имеют плохие физические свойства, коллоиды разрушаются, почвы плохо оструктуриваются.

В солонцах в составе обменных катионов наряду с Са ++ и Mg ++ много ионов Na + . Эти почвы имеют плохие физические свойства, уплотнены, РН – щелочная, у них плохая структура, слабая водопроницаемость.

Понятие о ёмкости поглощения (обмена) почвы.Сумма катионов, входящих в ППК и способных к обмену называется емкостью поглощения почвы (емкость обмена). Ее величина, выражаемая в м-экв на 100г почвы, является важным показателем, характеризующим количество коллоидов, их состав и поглотительную способность почвы. В легких почвах она равна 5-10, а в черноземах может достигать 50-70 м – экв на 100 г почвы. В профиле почвы величина емкости поглощения уменьшается параллельно снижению количества гумуса.

По составу обменных катионов почвы подразделяют на насыщенные и ненасыщенные основаниями.

К насыщенным основаниями относят почвы, в ППК которых преобладают ионы Са 2+ и Mg 2+ и отсутствуют ионы Н + и Al 3+ . Такие почвы обладают водопрочной структурой, имеют слабокислую или нейтральную среду и благоприятные водно-физические свойства (черноземы, каштановые почвы). К ненасыщенным основаниями относят почвы, которые в поглощаемом состоянии наряду с ионами Са 2+ и Mg 2+ содержат ионы Н + и Al +++ . Структура таких почв неводопрочная, они склонны к заплыванию и образованию почвенной корки, обладают кислотностью (подзолистые, красноземы).

Доля участия в ППК поглощенных Н + и Al +++ определяет степень насыщенности почв основаниями.

Степень насыщенности почв основаниями – это количество поглощенных оснований (S), выраженное в % от емкости поглощения (Е), вычисляемая по формуле:

где Е- емкость поглощения, у кислых почв она равна S+Hгк.

Степень насыщенности основаниями показывает, какая часть от емкости поглощения приходится на обменные основания, и в различных типах почв колеблется от 5 до 100%, и позволяет в определенной степени судить о нуждаемости почв в известковании.

Источник