Почвы ненецко автономный округа

© Почвенный институт

им. В.В. Докучаева

Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ

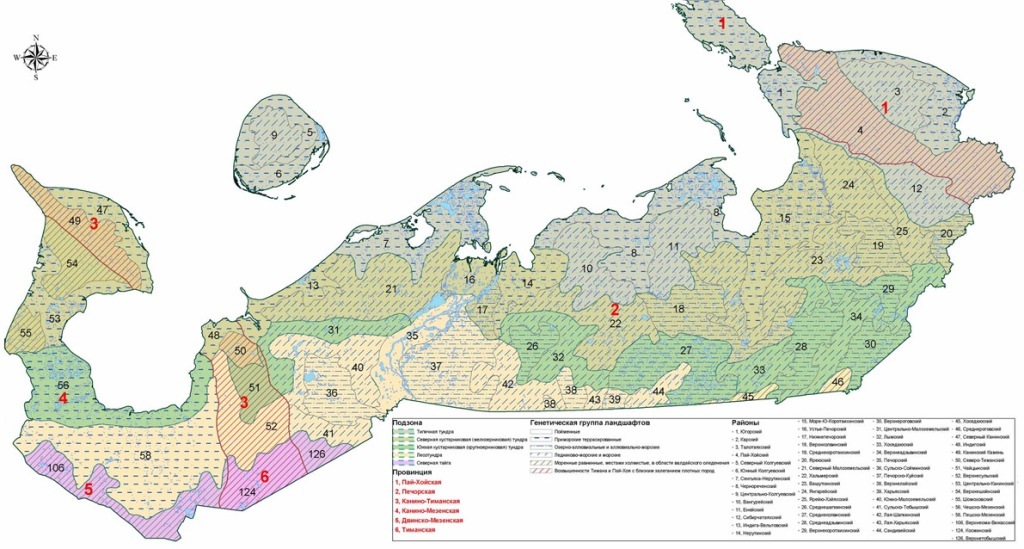

Расположен на севере Восточно-Европейской равнины, большая часть расположена за Полярным кругом. Граничит на западе с Архангельской областью, юге и юго-востоке с Республикой Коми, на востоке с Ямало-Ненецким автономным округом. Включает острова Колгуев и Вайгач, полуострова Канин и Югорский. Омывается Белым, Баренцевым, Печорским и Карским морями. Рельеф в основном равнинный, заболоченные участки приурочены к Большеземельской и Малоземельской тундре. Из возвышенностей выделяются древний Тиманский кряж и хребет Пай-Хой (высота до 467 м). Территории Ненецкого автономного округа пронизана густой сетью небольших рек и мелких озёр. Главная река Печера.

Климат субарктический, на крайнем севере переходящий в арктический: средняя температура января от -12°C на юго-западе до -22°C на северо-востоке, средняя температура июля от +6°C на севере до +13°C на юге; количество осадков — около 350 мм в год; многолетняя мерзлота. Основная часть территории расположена в зонах тундры и лесотундры, остальная небольшая часть на юго-западе — в подзоне северной тайги. В зоне тундры выделяются подзона арктической, горной, северной и южной тундры.

В подзоне арктических тундр растительность не образует сплошного покрова и состоит в основном из мхов и лишайников, трав: мелких осок, злаков, пушицы, а также стланцевых форм кустарников. В подзоне горных тундр основной фон создают осоково-лишайниковые ассоциации и стелющиеся кустарники из ивы и карликовой берёзы. В северной тундре появляются заросли из карликовых берёз, низкорослых видов ив. значительные площади занимают травяно-осоковые болота. В южной тундре большие площади покрыты зарослями карликовой бёрезы, различными видами ив, багульника, можжевельника. Развит моховой и лишайниковый покров, болотные растительные комплексы. В лесотундре появляются древесная низкорослая растительность (ели, березы), чередующаяся с участками тундр и болот. Для подзоны северной тайги характерно наличие значительных массивов сомкнутой древесной растительности с преобладанием еловых и елово-берёзовых лесов.

Почвенный фонд Ненецкого автономного округа *

Источник

Почвы ненецко автономный округа

| Главная страница |

| Общие сведения. Исследование края |

| Природные условия. Погода и климат |

| Геологическое строение. Рельеф |

| Почвы и воды |

| Растительный и животный мир |

| Фотолента |

| Тестирование |

| Авторы и ссылки |

| |

| Ненецкий автономный округ | |

| Почвы |

На территории НАО можно выделить три основные типа ландшафтов:

· Пойменный ландшафт (верхнее, среднее и нижнее течение реки): растительность, характерная для субарктических пойм, представлена динамическим рядом постепенно сменяющих друг друга крупнозлаковых, мелкозлаковых и заболоченных лугов, зарослей ив и ольховника (на юге) и низкорослых ивняков (на севере). Тундровые сообщества встречаются лишь небольшими фрагментами на остаточных наиболее возвышенных террасах на самом севере дельты.

· Равнинный приморский ландшафт — местами слабо всхолмленная обширная низменность, возникшая в результате последней регрессии моря. Многочисленные большие и малые озера разной степени солености часто объединены в сложные озерные системы. В связи с особенностями почвенно-ландшафтного комплекса преобладают осоково-гипновые и осоково-сфагновые болота в сочетании с плоскобугристыми болотами. На возвышенных песчаных плато и высоких морских террасах распространены пятнистые и полигональные кустарничково-лишайниковые тундры. На территориях вдоль Печорской губы и Баренцева моря получили развитие приморские луга.

· Холмисто-увалистый ландшафт представлен отдельными хребтами и сопками северной оконечности Ненецкой гряды, являющейся по происхождению конечной мореной Уральского ледника. Гряда сложена преимущественно суглинистой, валунной мореной, а наиболее высокие сопки — песками. На плоских вершинах Ненецкой гряды широко представлены кустарничково-лишайниковые и кустарничково-моховые тундры. На выположенных участках водоразделов на торфяном субстрате большие площади занимают плоскобугристо-мочажинные комплексы. Сильное расчленение рельефа ручьями и небольшими речками, текущими но западным и восточным склонам Ненецкой гряды, обусловливает сформирование склоновых лугов на крутых коренных берегах.

В зависимости от биоклиматических условий, рельефа, характера почвообразующих пород, глубины поверхностных вод различают следующие основные типы тундровых почв: аркто-тундровые глееватые, тундровые примитивные, тундровые поверхностно-глеевые, торфяно-болотные, дерновые. На песчаных и супесчаных почвообразующих породах в условиях хорошего дренажа формируются тундровые оподзоленные иллювиально-гумусовые почвы. Аркто-тундровые глееватые встречаются на острове Вайгач и побережье Карского моря, тундровые примитивные — в верхней части склонов Пай-Хоя, тундровые поверхностно-глеевые, как и торфяно-болотные, широко распространены по территории всего округа. На юго-западе округа в подзоне северной тайги формируются глеево-подзолистые почвы и подзолы иллювиально-железисто-гумусовые.Почва в верхнем и среднем течении Печоры преимущественно песчаная, в нижнем — глинистая и торфяная.

Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким летом, широким распространением многолетнемерзлых пород, переувлажненностью и развивается по глеево-болотному типу. Химическое выветривание протекает слабо, при этом высвобождающиеся основания вымываются из почвы, и она обеднена кальцием, натрием, калием, но обогащена железом и алюминием. Недостаток кислорода и избыточная влага затрудняют разложение растительных остатков, которые медленно накапливаются в виде торфа.

Источник

Почвы Ненецкого автономного округа

Между прочим!

| Почвы | Процент площади | Отобразить на карте |

|---|---|---|

| Арктические криоземы | 45% | |

| Гелик Гистосоли | 27% | |

| Подбуры тундровые | 15% | |

| Аллювиальные засоленные | 2% | |

| Дистрик Гистосоли | 2% | |

| Подзолы глеевые | 2% | |

| Смесь состава: Литосоли, Арктические криоземы, Гелик Гистосоли | 1% | |

| Эутрик Гистосоли | 1% | |

| Подбуры тундровые | 1% | |

| Вода | 1% | |

| Подзолы глеевые | 1% | |

| Почвы тундровых луговин | ||

| Подзолы глеевые | ||

| Подбуры тундровые |

Последние публикации на Доморосте

Уникальная разработка от LightStar

И так предлагаю рассмотреть лампу от LightStar , заявленная мощность 6 W . Артикул 929062. Информация на упаковке отличается от информации на лампе . На коробке нарисована лампа в (алюминиевом?) корпусе с оребрением . Заявленная цветовая температура.

В России запланирован запуск первой установки по изготовлению растительного мяса

Опытная установка по изготовлению изолята из гороховой муки, которая содержит более 80% белка, будет запущена в центре разработок «Уралхим Инновация» на территории инновационного центра «Сколково». Такое сырье уже применяется для приготовления.

Суперклаксон для электромобилей Model 3 и Model Y

Электромобили Model 3 и Model Y, выпуск которых запланирован на 2022 год, скорее всего, получат универсальный суперклаксон. Это динамик, сигнализация и клаксон в одном флаконе. Информация опубликована на немецкоязычном сайте Tesla TFF. Поскольку.

Как подключить светодиодную ленту на кухню под шкафы

Здравствуйте, уважаемые мастера! Хочется сделать что-то такое, я выяснила что для этого нужна светодиодная лента. Я видела их в магазине, но ни на одной из них нету 1) вилки на 2020 вольт 2) выключателя. Расскажите пожалуйста куда смотреть? И каким.

Как должны нагреваться светодиоды?

Вот один из самых, а может и самый, волнующий вопрос. Как же все таки должен нагреваться светодиод, чтобы из за перегрева не отказать хотя бы при суммарной наработке 15000 часов? Светодиод в этом случае, видимо надо рассматривать именно как.

Опять вопрос про пульсации света.

Никак не сформирую для себя окончательный ответ на вопрос про то, как же, все таки, в хорошей светодиодной лампочке должна быть сделана схемотехника гарантирующая отсутствие пульсаций света на частотах вредных для человека. Нет, не принципиальные.

Lightstar без опознавательных знаков?

На смену сгоревшей лампе накаливания от Osram купил нечто похожее от Lightstar И был удивлен как такое возможно в наше смутное время , когда никому нельзя верить ? На цоколе лампы лишь мощность и напряжение 42W 230V. Вообще то лампа стоит 284 рубля.

Выбивает автомат 6А при включении света.

Ситуация была такая. Помещение в доме. Большое, метров 30-35 наверное, почти пустое помещение в цокольном этаже дома . Не знаю, что там планируется дальше . Алюминиевый подвесной потолок с лампами-спотами с цоколем GU5.3. Их потолке понапихано аж.

Источник

Эколого-природопользовательская оценка физико-химических свойств почв на примере городского округа города Нарьян-Мар

Стационарные источники загрязнения природной среды. Природопользовательская оценка физико-химических свойств почв и уровней загрязнения нефтепродуктами. Воздействия на почву различных отраслей промышленности и деятельности человека в городской среде.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | дипломная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 23.12.2019 |

| Размер файла | 149,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»

Институт математики, естественных и компьютерных наук

Кафедра геоэкологии и рационального природопользования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Экология и природопользование

Эколого-природопользовательская оценка физико-химических свойств почв на примере городского округа города Нарьян-Мар

Руководитель ВКР В.П. Уханов

Нормоконтролёр А.С. Новосёлов

Обучающаяся А.В. Чупрова

Почва — поверхностный слой суши, получившийся под влиянием микроорганизмов, животных, растений и климата из материнских горных пород, на которых он находится. Это значимый и глубокий компонент биосферы, близко связанный с другими ее частями [1, 2].

Существенной экологической проблемой России в целом и ее городов в частности является загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами. Систематично происходят аварийные разливы нефти в России, обусловленные как изношенностью оборудования и трубопроводов. По данным российского отделения «Гринпис» потери нефти и нефтепродуктов в России за счет аварийных ситуаций и несоблюдения технологической дисциплины достигают 25 миллионов тонн ежегодно, что явно претендует на мировой «рекорд». Официальные оценки скромнее — 4,8 миллионов тонн, но эта колоссальная цифра не является предельной, в связи с негодностью транспортного и технологического оборудования, разливы будут происходить все чаще [3].

Актуальность исследования приоритетных веществ — загрязнителей почвы и методов контроля загрязнений почвы обусловлена тем, что почвенный покров Земли представляет собой главный компонент биосферы. Почвенная оболочка оценивает многие процессы, происходящие в биосфере. Важное значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов и энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений, а так же почве отведена важнейшая роль в жизни общества, так как она представляет собой источник продовольствия, обеспечивающий 95-97 % продовольственных ресурсов для населения планеты. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Весьма важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современнейшего состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности [4].

Объект исследования — территория окрестности города Нарьян-Мар находящиеся под различными видами антропогенных воздействий, в том числе и загрязнениям нефтепродуктами. При проведении работы были использованы полевые, лабораторные и сравнительно аналитические методы исследования.

Цель исследования — изучить анализ физико-химических свойств почв в окрестностях города Нарьян-Мар.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить библиографические и интернет источники о состоянии почвенного покрова Ненецкого автономного округа;

2. Проанализировать нормативно-правовую документацию, регламентирующую оценку состояния почвенного покрова и свойств почв.

3. Провести физико-химический анализ почвенных проб по стандартным методикам для выявления содержания в них загрязнителей, в том числе нефтепродуктами.

4. Определить наиболее загрязненные участки в окрестностях города Нарьян-Мар.

Предмет исследования — свойство почвенного покрова окрестностей города и степень его загрязнения нефтепродуктами.

загрязнение природный городской почва

1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ

1.1. Почвы как органоминеральное тело

Почва — природное тело, появившиеся на поверхности земли в результате длительного воздействия антропогенных, абиотических, биотических факторов, имеющее отличительные свойства, признаки, зарождающие для роста и развития растений соответствующие условия [1].

Классификация почв — система распределения почв по происхождению. Она необходима для исследования методов улучшения почв. Классификация основана на генезисе почв. В разных классификациях учитывают: экологические и генетические признаки.

Тип почвы — основная классификационная единица, характеризуемая общностью свойств, обусловленных режимами и процессами почвообразования, и единой системой основных генетических горизонтов [4].

Типы почв бывают: коричневые, пойменные, красно-бурые, бурые лесные, серые лесные, дерновые, дерново-подзолистые, красноземы, сероземы, черноземы, торфяно-болотные.

Подтип объединяет различные почвы в сферах одного типа, различающиеся по свойствам, внешнему виду и почвообразованию. Серые лесные почвы бывают: светло-серые, серые, темно-серые; черноземы: южные, обыкновенные, оподзоленные, выщелоченные.

Род почв отражает принципы свойств в границах подтипа, связанных с химизмом грунтовых вод и почвообразующих пород, как например черноземы солонцеватые.

Вид почвы отображает уровень почвообразовательного процесса, как например слабоподзолистые, среднеподзолистые, сильноподзолистые почвы. Разновидность почвы отражает ее гранулометрический состав — песчаная, супесчаная, суглинистая. Для обозначения разрядов почв используют признаки почвообразующей породы, например, на легких лессовидных суглинках.

Полное название почвы складывается, начиная с типа, и заканчивается разрядом. Например, чернозем (тип) обыкновенный (подтип) солонцеватый (род) тучный среднемощный (вид) тяжелосуглинистый (разновидность) на лессовидном тяжелом суглинке (разряд). Для более краткого названия почвы используют тип, подтип, вид и разновидность.

Почвы образовались на земной поверхности в определенной географической последовательности в соответствии с природно-климатическими особенностями. Основными климатическими факторами почвообразования служат температура и влага.

Почвенный профиль — общее число генетически сопряженных и правомерно сменяющихся почвенных горизонтов, на тот или иной делится почва в процессе почвообразования. Внутри почвенного профиля выделяется почвенный горизонт [1].

Почвенный горизонт — своеобразный слой почвенного профиля, получившийся в следствии воздействия почвообразовательных процессов.

Почвенные горизонты обозначают заглавными латинскими буквами. Выделяют следующие почвенные горизонты (всего 16 горизонтов):

A0 — лесная подстилка (дернина). Представляет собой опад растений на различных стадиях разложения — от свежего до полностью разложившегося. Это самая верхняя часть почвенного профиля. Встречается только в естественных почвах.

А — наиболее темноокрашенный горизонт в верхней части почвенного профиля, в котором происходит накопление органического вещества в форме гумуса, Тесно связанного с минеральной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от черно го, бурого, коричневого до светло-серого, что зависит от со става и количества гумуса. Мощность гумусового горизонта колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 метров и более.

A1 — гумусовый (перегнойный) горизонт. Встречается в почвах, где происходит разрушение алюмоси ликатов и образование подвижных органо-минеральных веществ. Верхний темноокрашенный горизонт, содержащий наибольшее количество органического вещества.

A2 — элювиальный горизонт (горизонт вымывания, подзолистый или осолоделый). Формируется под влиянием кислотного или щелочно го разрушения минеральной части. Это сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обедненный гумусом и другими соединениями, а также илистыми частицами за счет вымывания их в нижележащие слои и от носительно обогащенный остаточным кремнеземом.

B — горизонт вмывания («приноса»), или иллювиальный горизонт. Он наиболее плотный, обогащённый частицами, внесёнными из вышележащих горизонтов. Окраска его различна. У некоторых типов почв он коричневато-чёрный из-за примеси гумуса. Если этот горизонт обогащён соединениями железа алюминия, то становится бурым. В почвах лесостепей и степей горизонт В мучнисто-белого цвета из-за высокого содержания соединений кальция, часто в виде разнообразных конкреций.

G — глеевый горизонт, характерен для почв с постоянно избыточным увлажнением (болотных, тундровых, аллювиальных), которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает горизонту характерные черты — си зую, серовато-голубую или грязно-зеленую окраску, нали чие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость.

С — материнская горная порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием (аккумуляцией гумуса, элювиированием).

Структура почвы — агрегаты, с разнообразным размером, формой на которые она делится в зрелом состоянии при разрыхлении.

Методика непосредственного изучения почв в поле основана почти целиком на выяснении морфологических признаков почв. Исследование почв делится, прежде всего, по почвенным разрезам, презентующим собой специально выкопанную яму какой-либо глубины. По назначению разрезы бывают: прикопками, полуямами и основными [5].

Основные разрезы делают в местах, больше всего характерных для изучаемой территории, как в растительности, так и рельефа. При анализе пахотных участков руководствуются вначале рельефом местности, а при исследовании целинных земель: рельефом местности и характером растительности.

Разрезы делают на полную глубину (1,5 — 2,0 м и глубже) что позволяет обнаружить почвообразующую породу. Грунтовые воды залегают близко к поверхности, разрезы могут достигать глубины до 1 м и ниже. Из этих разрезов берут почвенные образцы со всех горизонтах.

Выбор места для закладки разрезов производиться наиболее точно. Полу ямы выкапывают на меньшую глубину, чем основные. С помощью полуям расследуют, идентична ли почва в местах размещения контрольных и основных разрезов. Контрольных разрезов делают значительно больше, чем основных. Из них также берут образцы. Почву в основных разрезах описывают более подробно, чем контрольных.

Прикопки служат для установления границ между почвенными разновидностями и для выделения контуров этих разновидностей. Прикопки делают на глубину от 30 до 50 — 70 см. Почву в прикопках не описывают, записывают лишь ее название [Там же].

Плодородие почвы — способность почвы предоставлять нормальные условия жизнедеятельности и насыщать потребность растений в элементах питания, воздухе и влаге. Различают следующие виды плодородия: естественное, искусственное, эффективное и потенциальное.

Естественное плодородие — плодородие, которым обладает почва в природном состоянии без вмешательства человека. Определяется сочетанием и совместным влиянием природных факторов и процессов почвообразования.

Искусственное плодородие — плодородие, которым обладает почва в результате целенаправленного воздействия человека (удобрения, обработки, мелиорации и других приемов по окультуриванию). В чистом виде оно возникает при создании субстратов для выращивания растений в теплицах, парниках.

Эффективное плодородие — часть потенциального, реализуемая в урожае сельскохозяйственных культур при определенных климатических (погодных) и агротехнологических условиях. Эффективное плодородие измеряется урожаем и зависит как от свойств почв, ландшафта, так и от хозяйственной деятельности человека, вида и сорта выращиваемых культур.

Потенциальное плодородие — это суммарное плодородие почвы, определяемое ее приобретенными в процессе почвообразования или созданными человеком свойствами. Характеризуется запасами элементов питания растений, формами их соединений и сложным взаимодействием всех других свойств, определяющих способность почвы в благоприятных условиях обеспечения растений другими факторами — водой, воздухом, теплом [1].

Наиболее распространённые почвы Ненецкого автономного округа:

1) Аркто-тундровые глееватые (самые северные почвы НАО. Встречаются в прибрежных районах Карского моря и на острове Вайгач);

2) Тундровые примитивные (располагаются на высоких склонах возвышенности Пай-Хой);

3) Тундровые поверхностно-глеевые и торфяно-болотные (самые распространенные почвы на территории Округа, встречаются повсеместно);

4) Подзолистые и глеево-подзолистые (характерны для юго-западных районов, где климатические условия несколько мягче и увлажненность почвы снижается).

Также встречаются несколько менее распространенные типы почв: на песчаных, супесчаных, иллювиально-гумусовых и оподзоленных почвах — дренаж почвы усиливается. Песчаные почвы встречаются в долины реки Печоры. В районах нижнего течения реки они переходят в глинистые и торфяные.

1.2. Воздействия на почву различных отраслей промышленности и деятельности человека в городской среде

Отбор проб проводят для контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв естественного и нарушенного сложения. Показатели, подлежащие контролю, выбирают из указанных в ГОСТ 17.4.2.01-81 и ГОСТ 17.4.2.02-83 [6,7].

Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализов проводят не менее 1 раза в год. Для контроля загрязнения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 года [8].

Для контроля загрязнения почв детских садов, лечебно-профилактических учреждений и зон отдыха отбор проб проводят не менее двух раз в год — весной и осенью.

При изучении динамики самоочищения отбор проб проводят в течение первого месяца еженедельно, а затем ежемесячно в течение вегетационного периода до завершения активной фазы самоочищения.

На территории, подлежащей контролю, проводят рекогносцировочные выезды. По данным выезда и на основании имеющейся документации заполняют паспорт обследуемого участка и делают описание почв.

При контроле загрязнения почв предприятиями промышленности пробные площадки намечают вдоль векторов «розы ветров». При неоднородном рельефе местности пробные площадки располагают по элементам рельефа.

На карты или планы наносят расположение источника загрязнения, пробных площадок и мест отбора точечных проб. Пробные площадки располагают в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 [7].

Пробные площадки закладывают на участках с однородным почвенным и растительным покровом, а также с учетом хозяйственного использования основных почвенных разностей [9].

Для контроля загрязнения почв сельскохозяйственных угодий в зависимости от характера источника загрязнения, возделываемой культуры и рельефа местности на каждые 0,5 — 20,0 гектар территории закладывают не менее 1 пробной площадки размером не менее 1010 метров.

Для контроля санитарного состояния почвы в зоне влияния промышленного источника загрязнения пробные площадки закладывают на площади, равной 3-кратной величине санитарно-защитной зоны.

Для контроля санитарного состояния почв на территории расположения детских садов, игровых площадок, выгребов, мусорных ящиков и других объектов, занимающих небольшие площади, размер пробной площадки должен быть не более 55 метров.

Для определения химических веществ пробу почвы в лаборатории рассыпают на бумаге или кальке и разминают пестиком крупные комки. Затем выбирают включения — корни растений, насекомых, камни, стекло, уголь, кости животных, а также новообразования — друзы гипса, известковые журавчики.

Почву растирают в ступке пестиком и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Отобранные новообразования анализируют отдельно, подготавливая их к анализу также, как пробу почвы.

Для определения валового содержания минеральных компонентов из просеянной пробы отбирают представительную пробу массой не более 20 грамм и растирают ее в ступке из агата, яшмы или плавленого корунда до пудрообразного состояния. Для анализа на содержание летучих веществ навески почвы берут без предварительных операций.

Для бактериологического анализа подготовку проб почвы проводят со строгим соблюдением условий асептики: почву рассыпают на стерильную поверхность, все операции проводят стерильными инструментами, просеивают почву через стерильное сито с диаметром ячеек 3 мм, накрытое стерильной бумагой. Растирают почву в стерильной ступке [Там же].

1.3. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

Для определения состава и концентрации загрязнителей в почвах разработаны следующие нормативные документы в ГОСТе 17.4.3.06-86 [9].

1. Классификацию почв по степени загрязнения осуществляют по предельно допустимым количествам химических веществ в почвах и их фоновому содержанию.

2. По степени загрязнения почвы следует подразделять на:

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам оценивают по отношению к конкретному химическому загрязняющему веществу или группе веществ, которыми загрязнена исследуемая почва. При этом следует различать:

1) педохимически активные вещества, создающие кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия в почвах и воздействующие таким образом на общую почвенно-геохимическую обстановку. Это преимущественно макроэлементы и их соединения, ухудшающие качество почвы и ее плодородие;

2) биохимически активные вещества, воздействующие в первую очередь на организмы (микрофлору, растения, животных);

3) вещества, способные находиться в почве в таких формах, которые ведут к их миграции в атмосферный воздух, растительность, поверхностные, грунтовые и подземные воды.

4. По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по характеру ответных реакций почвы следует подразделять на:

1) очень устойчивые;

При оценке устойчивости почв к химическим загрязняющим веществам необходимо учитывать следующие показатели:

1) показатели, характеризующие сезонные или краткосрочные

(2-5 лет) изменения свойств почв и необходимые для оценки текущего состояния почвенного покрова в связи с прогнозированием урожайности и рекомендациями по сезонному внесению удобрений и пестицидов, поливу и другим мерам повышения урожая текущего года. Краткосрочные изменения свойств почв диагностируются по динамике влажности, величине рН, составу почвенных растворов, дыханию почв, содержанию доступных растениям питательных веществ;

2) показатели долгосрочных изменений, проявляющихся в течение 5 — 10 лет и более, отражающие неблагоприятные тенденции изменения свойств в результате загрязнения. Они включают периодические измерения содержания и запаса гумуса, отношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, эрозионные потери почвы, структурное состояние, состав обменных катионов, общую щелочность, кислотность, содержание солей;

3) показатели ранней диагностики развития (появления) неблагоприятных изменений свойств почв, пригодные для биологическихтестов, микроморфологических наблюдений, анализов водно-солевого, окислительно-восстановительного и кислотно-щелочного режимов почвы [Там же].

На основании сказанного в главе, необходимо сделать следующие выводы:

Для проведения проб и лабораторной диагностики, почвенных образцов на выявление химических компонентов необходимо пользоваться следующей нормативной документацией: ГОСТ 27593-88.

Ряд различных классификаций почв впервые предложил В.В. Докучаев. Она необходима для познавания и исследования приемов улучшения почв. Выделяют типы — почвы образованные в одинаковых условиях и обладающие сходными строениями и свойствами. Подтипы — группы почв, различающиеся между собой основные процессы почвообразования. Разновидности почв, они бывают песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые, тяжёлосуглинистые и глинистые.

Почвенные горизонты — слой почвенного профиля, обозначают заглавными латинскими буквами, всего 16 горизонтов. Анализ почв производится по почвенным разрезам. Они бывают основными, полуямами и прикопками. Из разрезов берут почвенные образцы со всех генетических горизонтов.

В Ненецком автономном округе наиболее распространенные почвы: аркто-тундровые, тудровые, поверхностно-глеевые, торфяно-болотные, подзолистые и глеево-подзолистые.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Материалы и объекты исследования

Территория Ненецкого автономного округа характеризуется большим разнообразием почв. Северная и центральная части округа лежат в пределах тундры и характеризуются преобладанием тундровых и болотных почв. Меньшая юго-западная часть расположена в пределах лесотундры и на самом юго-западе выделяется крайне северо-таежная зона [11].

Объекты исследования данной работы находятся на территории Ненецкого автономного округа.

Сбор материала осуществлялся в ходе полевых исследований в течение летнего периода времени 2016-2018 годы. Точечные пробы почвы были отобраны на экспериментальной площадке. На разных территориях города Нарьян-Мара было выявлено 4 участка:

1. Район поселка Искателей

2. Район территории гидроозера;

3. Район старой Нефтебазы;

4. Район озера Харитоново.

Район поселка Искателей. Находиться в 4 км ниже по реке Печора от города Нарьян-Мара. Данный населенный пункт на территории округа сформировался как база геологических организаций. 1 апреля 1968 года образована Нефтегазо-разведочная экспедиция глубокого бурения № 5 треста «Войвожнефтегазразведка» Ухтинского территориального геологического управления. Отбор проб почвы проводился в районе санкционированной свалки, которая находится в северной части территории Искателей. Административную независимость поселок получил в мае 2005 года, до этого он подчинялся администрации Нарьян-Мара [12].

Район территории гидроозера. Район Гидроозера и Молодежной поляны находится в окрестностях лыжно-роллерной трассы ДЮСШ «Старт». Это место предназначено для отдыха и проведения культурных мероприятий. Выбор данного объекта обусловлен в первую очередь высокой опасностью воздействия на здоровье населения, так как является одним из самых излюбленным местом рекреации.

Нефтебаза Авиоотряда. Расположена на окраине города Нарьян-Мара. Хранение нефтепродуктов на нефтебазе в настоящий момент не производится, но территория нефтебазы и ее окрестностей сильно загрязнена, что подтверждается исследованиями многих научных экспедиций. На территории нефтебазы наблюдается значительное загрязнение грунтовых вод.

Район озера Харитоново. Озеро расположено в десяти километрах от города Нарьян-Мара. Местность предназначена для отдыха людей и рыбалки. Учитывая инфраструктуру и гидрохимические условия района озера, является наиболее оптимальной площадкой для постройки рыбоводного завода в НАО. В округе появление завода позволит расширить популяцию сиговых видов рыб. В водоемы планируется выпускать личинок и мальков омуля, сигов и нельмы.

2.2 Методы и приемы исследований

В процессе проведения исследований применялись следующие методы:

Экспериментальный метод — испытание выполняемое сурово организованным параметром. Испытание выполняется в ходе научного исследования и служит для проверки гипотезы, установки взаимосвязи между феноменами.

Сравнительно аналитический метод — сопоставление вещественного состава и свойств твердой фазы почвенных горизонтов. Во-первых, материнской породы, во-вторых, почвенных растворов, воздуха, химического состава и органического вещества.

Инструментальные методы — определения вещественного состава почв исследования. Они бывают: кондуктометрические, термогравиметрические, потенциометрические, вольт-амперометрические, методы молекулярной спектрофотометрии, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, атомной и рентгенофлюоресцентной спектроскопии и магнитно-ядерного резонанса [Там же].

Картографический метод исследования — основанный на получении необходимой информации с помощью карт для научного и практического познания изображенных на них явлений [13].

К общегеографическим методам относятся традиционные (описания, сравнительно-географические, количественные) и новые (математические, моделирования и геоинформационные) методы [14].

Методика исследования почвы определялось целью и задачами работы. Все нижеописанные методики были применены в условиях лаборатории физико-химического анализа в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Республике Коми.

Пробоотбор и пробоподготовка почвы для контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв, естественного и нарушенного сложения. Показатели, подлежащие контролю, выбирали из указанных в ГОСТ 17.4:2.01-81, ГОСТ 17.4.2.02-83 и ИНД Ф 16.1:2.21-98 [6,7,15].

Экспериментальные площадки закладывали на участках с одинаковым почвенным и растительным покровом. При несхожем рельефе местности площадки устанавливали по линиям рельефа.

Для наблюдения загрязнения почв сельскохозяйственных угодий в соответствии от формы источника загрязнения и рельефа местности на каждые 0,5 — 20,0 га территории закладывают не менее 1 экспериментальной площадки размером не менее 10×10 м. Для контроля санитарного состояния почвы в зоне, воздействие промышленного источника загрязнения пробные площадки закладывают на площади, равной 3-кратной величине санитарно-защитной зоны. Для санитарного состояния почв на территории игровых площадок, детских садов, мусорных ящиков и других объектов, занимающих небольшие площади, размер пробной площадки должен быть не более 5×5 метров [16].

Точечные пробы почвы отбирали на эксперементальной площадке из одного или нескольких горизонтов методом конверта, по диагонали с таким расчетом, чтобы каждая отобранная проба представляла собой репрезентативную часть почвы, типичной для каждого района исследования. Пробы отбирали шпателем или ножом из прикопок. Совместную пробу составляли путем смешивания точечных проб, взятых на одной площадке. Для химического анализа совместную пробу составляли не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса совместной пробы должна быть не менее 1 кг [Там же].

При отборе проб и составлении совместной пробы не должно быть их вторичного загрязнения. Пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирали инструментом, который не содержит металлы. Перед отбором проб стенку приковки следует зачистить пластмассовым шпателем.

Все совместные пробы были зарегистрированы в журнале и пронумерованы. На каждую пробу был заполнен сопроводительный талон. В процессе перевозки и хранении почвенных проб были приняты меры по предостережению возможности их вторичного загрязнения.

Пробы почвы для химического анализа высушивали до воздушно-сухого состояния по ГОСТ 5180-84. Воздушно-сухие пробы хранили в картонных коробках и матерчатых мешочках [17].

Приемы исследований по обнаружению ионов свинца следующие:

1.В пробирку пипеткой налить 3 — 4 мл модельного 5%-ного раствора азотнокислого свинца [Pb(NO3)2] и добавьте 1 мл 5%-ного раствора хлорида натрия (NaCl). В присутствии свинца выпадет белый осадок.

2. В пробирку пипеткой налейте 3 — 4 мл модельного 5%-ного раствора азотнокислого свинца [Pb(NO3)2] и добавьте 1 мл 5%-ного раствора йодида калия (КI). В присутствии свинца выпадет желтый осадок.

3. В пробирку пипеткой налейте 3 — 4 мл модельного 5%-ного раствора азотнокислого свинца [Pb(NO3)2] и добавьте 1 мл 5%-ного раствора хромата калия (К2Сr04). В присутствии свинца выпадает желтый осадок.

4. Повторите те же реакции, но вместо модельного раствора азотнокислого свинца в пробирку налейте 3 — 4 мл кислотной вытяжки исследуемого почвенного образца. Если в почве присутствует свинец, то выпадет белый или желтый осадок в зависимости от реакции.

Приемы исследований по обнаружение ионов меди следующие:

1. В пробирку пипеткой налейте 3 — 4 мл 5%-ного раствора сульфата

меди (CuSO4), прилейте в нее 2 — 3 мл (избыток) 10%-ного раствора аммиака (NH4OH), перемешайте содержимое пробирки. Образующийся вначале осадок растворяется, и раствор приобретает характерную интенсивную лазурно-синюю окраску.

2. В пробирку пипеткой налейте 3 — 4 мл 5%-ного раствора сульфата меди (CuSO4), прилейте 1 мл 5%-ного раствора железисто-синеродистого калия (желтой кровяной соли) — K4[Fe(CN)6]. Выпадает красно-бурый осадок.

3. Повторите те же реакции, но вместо модельного раствора сульфата меди в пробирку налейте 3 — 4 мл кислотной вытяжки исследуемого почвенного образца. Если в почве присутствует медь, то выпадет лазурно-синий или красно-бурый осадок в зависимости от реакции.

Приемы исследований по обнаружение ионов железа следующие:

1. В пробирку пипеткой налейте 3 — 4 мл 5%-ного раствора хлорида железа (FeCI3), прилейте 1 мл 5%-ного раствора железисто-синеродистого калия (K4[Fe(CN)6]). Выпадает темно-синий осадок берлинской лазури.

2. В пробирку пипеткой налейте 3 — 4 мл 5%-ного раствора хлорида железа (FeCI3), прилейте 1 мл 5%-ного раствора роданида калия (KCNS) или (аммония). Содержимое пробирки окрашивается в кроваво-красный цвет.

3. Повторите те же реакции, но вместо модельного раствора хлорида железа в пробирку налейте 3 — 4 мл кислотной вытяжки исследуемого почвенного образца. Если в почве присутствует железо, то выпадет темно-синий или кроваво-красный осадок в зависимости от реакции.

Помимо охарактеризованных приемов проводилось определение значительной кислотности почвы. Реакция почвы производит высокое действие на развитие растений и почвенных микроорганизмов, на скорость и ход происходящих в ней химических и биохимических процессов. В естественных условиях рН почвенного раствора колеблется в пределах 3 — 10. Наиболее часто кислотность почвы не выходит за пределы 4 — 8. Связь между кислотностью почвы и величиной рН приведена в таблице 2.1 [17].

Таблица 2.1 — Зависимость кислотности почвы от рН

Степень кислотности почвы

Актуальная кислотность — кислотность почвенного покрова. Этот вид кислотности оказывает непосредственное влияние на корни растений и почвенные микроорганизмы [Там же].

Актуальную кислотность определяют в водной почвенной вытяжке. Для этого нужно поместить в колбу 2 гр почвы, добавить 10 мл дистиллированной воды; полученную суспенсию 1:5 хорошо встряхнуть и дать отстоять осадку; в надосадочную жидкость внести полоску индикаторной бумаги и сравнить ее цвет с цветной таблицей, сделать вывод о величине рН почвы.

В стаканчик на 50 см3 наливают раствор почвенной вытяжки, опускают электроды (стеклянный и электрод сравнения) и определяют рН с помощью иономера (согласно инструкции), настроенного по буферным растворам [19].

Определение ионов кальция проводилось следующим образом. В пробирку помещали 2 см3 водной вытяжки, приливают 2 см3 4%-го раствора оксалата аммония и нагревают до кипения. Образование белого осадка оксалата кальция говорит о присутствии ионов кальция.

Определение карбонат-ионов проводилось путем помещения небольшого количества почвы в фарфоровую чашку, в которое добавляют пипеткой несколько капель 10%-го раствора соляной кислоты. Получившийся по реакции оксид углерода (IV) CO2 выделяется в виде пузырьков. По интенсивности их выделения судят о более или менее ощутимом содержании карбонатов.

Определение сульфат-ионов проводилось путем добавленияк 5 мл фильтрата нескольких капель концентрированной соляной кислоты и 2 — 3 мл 20% -го раствора хлорида бария. Если получившийся сульфат бария выпадает в виде белого мелкокристаллического осадка, это говорит о присутствии сульфатов в количестве нескольких десятых процента и более. Помутнение раствора также указывает на содержание сульфатов — сотые доли процента. Слабое помутнение, заметное лишь на черном фоне, бывает при небольшом содержании сульфатов — тысячные доли процента [Там же].

По количеству и характеру полученного осадка оценивают содержание сульфат-ионов и размер необходимой для анализа пробы согласно следующей таблице:

Таблица 2.2 — Содержание сульфат-ионов в водной вытяжке

содержание сульфат-ионов в водной вытяжке, мл/100 мл

процентное содержание сульфат-ионов в почвенном образце, г/100 г почвы

требуемый объем вытяжки для количественного определения сульфат-ионов, мл

большой осадок, быстро оседающий на дно

сразу появляющееся замутнение в пробирке

легкое, постепенно исчезающее замутнение в пробирке

50 и более, в зависимости от скорости растворения осадка

Определение нитрат-ионов проводилось путем добавление растворадифениламина всернойкислотек 5 мл фильтрата по каплям добавляют раствор. При наличии нитратов и нитритов раствор окрашивается синий цвет [19].

Определение алюминия проводилось путем добавления по каплям 3%-х раствор фторида натрия к 5 мл почвенной вытяжки до появления осадка. Чем быстрее выпадет осадок, тем больше алюминия содержится в почве.

Охарактеризованные в разделе методы и приемы исследований достаточны для выполнения работы и раскрытия темы выпускной квалифицированной работы [Там же].

2.3 Характеристика программы и методов исследований

Программа измерений показателей. При измерениях проводят следующие операции: экстракцию нефтепродуктов из навески, взятой от пробы, при необходимости очистку экс тракта на хроматографической колонке и определении массовой кон центрации нефтепродуктов в экстракте (элюате).

Экстракций нефтепродуктов из пробы. В зависимости от типа загрязнения почв (грунтов) проводят экстракцию нефтепродуктовиз навески пробы гексаном (метод А) или хло ристым метиленом или хлороформом (метод Б). Метод А ре комендуется использовать при работе с пробами свежезагрязненных и фоновых (незагрязненных) почв, а также с пробами почв, для которых экспериментальным способом установлено, что результа ты, получаемые обоими методами, различаются незначимо. В ос тальных случаях используют метод Б [20].

Метод А (экстракция нефтепродуктовгексаном). Навеску пробы, подготовленной, массой 0,9 — 1,1 г, взятую с точностью до ±0,01 г, помещают в коническую колбу вме стимостью 100 см3. К навеске почвы при помощи пипетки добавляют 10 см3 гекса на. Колбу неплотно закрывают стеклянной пробкой, помещают на перемешивающее устройство и интенсивно перемешивают в те чение 15 минут. Полученный экстракт фильтруют декантацией через приготовленный фильтр в мерную колбу вмести мостью 25 см3. К остатку в колбе добавляют 10 см3 гексана, неплот но закрывают стеклянной пробкой, устанавливают на перемеши вающее устройство и интенсивно перемешивают в течение 5 мин.

Полученный экстракт фильтруют через тот же фильтр в мерную колбу вместимостью 25 см3, объединяя фильтра ты. После этого содержимое колбы доводят до метки гексаном, переме шивают и измеряют массовую концентрацию нефтепродуктов в режиме «Изме рение» анализатора жидкости «Флюорат-02». Одновременно с этим фик сируют значение коэффициента пропускания «Т», которое наряду с установленным значением массовой концентрации нефтепродуктов выводится на дисплей анализатора [Там же].

Исходя из полученных значений коэффициента пропускания, принимают решение о необходимости очистки экстракта на хрома тографической колонке и величине аликвоты экстракта пробы, кото рую используют для нанесения на колонку:

a) если коэффициент пропускания экстракта «Т» > 70 %, то переходят;

b) если коэффициент пропускания экстракта «Т» составляет от 20 % до 70 %, то экстракт разбавляют, в сухую мерную колбу вместимостью 25 см3 отбирают аликвоту экс тракта (рекомендуемый объем 1 см3) и доводят до метки гексаном (К1). Измеряют массовую концентрацию нефтепродуктов в раз бавленном экстракте;

c) если коэффициент пропускания экстракта «Т» составляет от 5 % до 20 %, то аликвоту экстракта (рекомендуемый объ ем 5 см3) очищают на хроматографической колонке;

d) если коэффициент пропускания экстракта «Т» менее 5 %, то аликвоту экстракта (рекомендуемый объем от 1 до 2 см3) очищают на хроматографической колонке. При очистке экстракта на хроматографической колонке одно временно готовят холостую пробу, пропуская 10 см3гексана через колонку.

Метод Б (экстракция невтепродуктов хлористым метиленом или хлороформом). Навеску пробы, массой от 0,9 до 1,1 г, взятую с точностью до ±0,01 г, помещают в коническую колбу вме стимостью 100 см3.При помощи пипетки добавляют к ней 10 см3 хлористого мети лена (хлороформа). Колбу неплотно закрывают стеклянной пробкой, устанавливают на перемешивающее устройство и интенсивно пе ремешивают в течение 15 минут. Полученный экстракт фильтруют де кантацией через подготовленный фильтр «красная лента». Фильт рат собирают в стеклянный стаканчик вместимостью 50 см3. К ос татку в колбе добавляют 10 см3 хлористого метилена (хлороформа), неплотно закрывают стеклянной пробкой, устанавливают на пере мешивающее устройство и повторно перемешивают в течение 5 минут. Полученный экстракт фильтруют через тот же фильтр, объединяя фильтраты. Полученный раствор выпаривают досуха в движенье воздуха. Сухой остаток растворяют в 5 см3гексана и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3, ополаскивая стаканчик несколько раз небольшими порциями гекса на. После этого содержимое колбы доводят до метки гексаном и переме шивают. Отбирают аликвоту полученного раствора (рекомендуемый объем 1 — 5 см3) и очищают на хроматографической колонке.

Одновременно готовят холостую пробу. Для этого в стеклян ный стаканчик вместимостью 50 см3 помещают 20 см3 хлористого метилена (хлороформа) и проводят через все стадии подготовки [Там же].

Массовая концентрация нефтепродуктов в элюате холостой пробы должна составлять не более 50 % от значения массовой концентрации нефтепродуктов в элюате анализируемой навески пробы почвы с учетом его разбав ления.

Очистка экстракта Аликвотугексанового экстракта пробы, количественно перемещают на хроматографическую колонку. Колонку прочищают гексаном и со бирают элюат в мерный цилиндр вместимостью 25 см3 с пришлифованной стеклянной пробкой до общего объема 25 см3(К2). Получен ный элюат тщательно перемешивают и измеряют в нем концентра цию нефтепродуктов.

Измерение массовой концентрации нефтепродуктов. Массовую концентрацию нефтепродуктов в гексановом экстракте или элюа те анализируемой навески пробы, а также в холостой пробе опре деляют в режиме «Измерение» анализатора жидкости «Флюорат-02». В тоже время фиксируют коэффициент пропускания раствора «Т», который выводится на дисплей анализатора при измерении концентрации [Там же].

Если измеренное значение массовой концентрации нефтепродуктов оказы вается больше 10 мг/дм3, или значение «Т»

Источник

➤ Adblockdetector