Почвы тайги, их особенности и характеристика

Тайга представляет собой самую большую наземную природную зону. Она приходится на территории Северной Америки и Евразии. Основной ее чертой являются хвойные леса. Какие почвы характерны для тайги и что на них растет, расскажет данная статья.

Природная зона: общая информация

Тайга находится в умеренном климатическом поясе. Из-за огромной территории погодные условия могут значительно отличаться. Однако характерные для этой природной зоны сильные перепады температур в зависимости от времени года (лето — зима) наблюдаются везде.

Осадков здесь выпадет немного, но больше, чем испарений, что оказывает огромное влияние на формирование почвы тайги. В самых холодных местах таежной зоны встречается вечная мерзлота. Она тоже способствует задержке влаги. Лишь летом здесь земля может оттаивать до 2 метров в глубину. Поэтому значительная часть территории — это болота, озера и редколесье. В таких условиях из-за избыточной влажности продукты распада минеральных и органических веществ остаются в нижних слоях земли.

Природная зона «тайга»: почва

Почвы здесь относительно молодые и бедные питательными веществами. В отличие от почв широколиственных лесов, здесь практически отсутствует глубокий слой, который обогащен органическим перегноем. Также небольшая толщина обусловлена суровым климатом. Он замедляет формирование органических элементов почв тайги. При этом опавшие листья, хвоя и мох могут довольно долго находиться на земле и не разлагаться. Таким образом, доступной активной органики для употребления растениями здесь очень мало.

Для тайги характерны подзолистые почвы, подзолы, глеезёмы. На территориях, покрытых снегом круглый год, находятся мерзлотно-таежные и палевые мерзлотные почвы.

Подзолистые почвы тайги

Они встречаются в северной европейской части России и Сибири, там, где нет мерзлоты или она находится глубоко. Подзолистые – это преобладающие почвы тайги. Они образуются в местах, где присутствует достаточный дренаж. Формирование происходит в хвойных лесах при наличии выраженного промывного режима грунта. Кислоты, которые содержатся в вечнозеленых иглах, помогают поддерживать высокую влажность земли. Также они участвуют в образовании подзолов, поскольку под их влиянием происходит распад минеральной части земли.

Характерной чертой является и вынос продуктов распада и других органических веществ с поверхности вниз. Так в верхних слоях происходит увеличение содержания кремнезема. В процессе вымываемые вещества задерживаются на определенной глубине и формируют подзолистый горизонт. Буро-ржавый оттенок ему придают соединения железа.

В местах, где горизонт вымывания значительно уплотнен, снижается водопроходимость, отчего и образуются болота на вышележащей земле.

Такие почвы также называют кислыми. На них в основном растут только мхи и лишайники, другие растения здесь почти редкость.

Подзолистые почвы содержат всего 1-4% гумуса. При использовании в сельскохозяйственных целях их необходимо удобрять.

В тех районах, где вместе с хвойными породами растут и лиственные деревья, образуются дерново-подзолистые почвы. Верхний слой у них обогащен зольными элементами и гумусом.

Глеезёмы

Это почвы северной тайги. Чаще всего они встречаются на равнинах. Образуются в условиях чрезмерного увлажнения при условии, что верхние торфяные слои успевают немного просохнуть, а нижние и средние — нет.

В процессе формирования образуются восстановленные формы железа, также происходит их миграция, из-за чего почва начинает испытывать недостаток этих соединений.

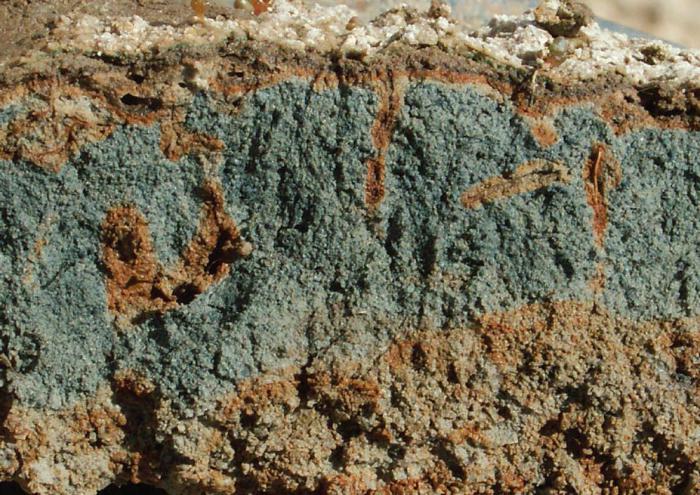

Глеевой горизонт обычно имеет холодные оттенки: сизый, голубой и даже зеленоватый. При высыхании он приобретает желто-белый цвет. При окислении оксидов железа могут встречаться ржавые и черно-ржавые пятна.

Мерзлотно-таежные почвы

Они характерны для равнин и горных районов Сибири и северных районов Дальнего Востока. Образуются в условиях вечной мерзлоты. Специфической особенностью этих районов является то, что даже в самое теплое время года температура земли ниже, чем воздуха.

Самая большая глубина почвы тайги этих районов составляет не более 1 метра. Это связано с близостью вечной мерзлоты от поверхности. Содержание гумуса здесь — 3-10%.

Иногда отдельно выделяют горные мерзлотно-таежные почвы. Они присутствуют в районах, где лед образуется только зимой. Они встречаются в горной местности Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Канаде и на Аляске. Чаще всего они находятся в непосредственной близости от различных водоемов.

Земля этих районов чрезмерно увлажнена, поскольку она не пропускает ни дождевую, ни талую воду. Почвы формируются в основном в местах, где растут лиственные деревья и такие кустарники, как голубика, брусника, багульник.

Для мерзлотно-таежных почв характерны кислые и сильнокислые реакции. Также для них свойственна ненасыщенность оснований. Кислотность становится меньше в нижней части профиля.

Мерзлотно-таежные почвы занимают огромные территории, чаще всего они труднодоступны. Обычно это места, где происходят значимые изменения влажности и характера почвообразующих пород. Принято считать, что можно выделить сразу несколько подвидов, однако из-за недостаточности исследований сделать это невозможно.

Что растет на почвах тайги?

Флору данной природной зоны принято делить на два типа: хвойный и лишайниковый лес. В первом случае он состоит из множества рядом расположенных деревьев, почва при этом покрыта мхом. Во втором случае он более свободный, земля покрыта лишайниками, чаще всего встречается в северных районах.

Леса тайги в основном хвойные, здесь доминируют ель, лиственница, сосна и кедр. Вечнозеленые породы имеют хорошую приспособленность к суровым условиям. Корневая система деревьев адаптирована к тонкому слою почвы, а также к сезонным ее изменениям, предотвращает вымерзание. Форма игл и их направленность концами вниз способствуют страхованию снега.

Встречаются здесь и широколиственные породы: береза, рябина, осина, ива. На полянах, по берегам рек, там, где есть возможность получить достаточно солнца, растут травы.

Источник

Почвы тайги, их особенности и характеристика

Таежно-лесная зона располагается в области умеренно-холодного климатического пояса России. Она включает большие территории как в европейской, так и в азиатской частях страны. Ее общая площадь — это примерно 1150 млн га. Она с запада широким поясом проходит от границы России до вод Охотского моря на востоке, включая почти всю Карелию, северо-западные и центральные области европейской России, занимает Восточную Сибирь практически полностью, а также и Дальний Восток. Одна треть таежно-лесной зоны принадлежит горным районам.

Климат

Из-за ярко выраженной протяженности пояса климат зоны имеет различия с продвижением на восток. Климатические условия в западных ее регионах мягче, влажность больше, далее на восток происходит увеличение континентальности. При движении на юг становится больше тепла, увеличивается сезон с положительными температурными показателями. Сроки с избыточной влажностью почв в весенний и осенний сезоны становятся короче. Общая сумма осадков, которые выпали в течение года, превышает их испаряемость.

Природная зона: общая информация

Тайга находится в умеренном климатическом поясе. Из-за огромной территории погодные условия могут значительно отличаться. Однако характерные для этой природной зоны сильные перепады температур в зависимости от времени года (лето — зима) наблюдаются везде.

Осадков здесь выпадет немного, но больше, чем испарений, что оказывает огромное влияние на формирование почвы тайги. В самых холодных местах таежной зоны встречается вечная мерзлота. Она тоже способствует задержке влаги. Лишь летом здесь земля может оттаивать до 2 метров в глубину. Поэтому значительная часть территории — это болота, озера и редколесье. В таких условиях из-за избыточной влажности продукты распада минеральных и органических веществ остаются в нижних слоях земли.

Подзоны

Равнинные области таежно-лесной зоны отличаются различными по климату особенностями, разнообразием растительных сообществ и условиями, в которых происходит формирование почв. Поэтому принято разделять таежно-лесную зону на три подзоны: северную, среднюю и южную тайгу.

Северная тайга как подзона характеризуется редкими еловыми лесами, к деревьям которой примешаны лиственницы, осины и березы. Разнообразные мхи и различные виды лишайников составляют покров леса, кустарники здесь редки. В областях подзоны, расположенных на западе, основная часть лесов представлена сосновыми деревьями. В северной тайге распространение получили глеево-подзолистые и подзолистые почвы.

В средней тайге площади в основном заняты зеленомошными темнохвойными лесами из еловых пород, где травы под деревьями почти полностью нет. Боры-беломошники из сосны занимают места с легкими породами. Здесь лесной покров бывает представлен лишайниковыми. Места, где производилась вырубка деревьев или были лесные пожары, зарастают осиной и березняком. В средней тайге большее распространение получили подзолистые почвы.

Области южной тайги представлены различными смешанными лесами. Здесь произрастают широколиственные деревья и хвойные породы. Лесной покровный слой состоит из растительности мохово-травянистой, иногда лесной покров травянистый. С продвижением далее на восток становиться все меньше широколиственных дуба и ясеня, клена и липы. Идет увеличение количества пород хвойных деревьев, пихты. На территориях, которые были подвержены лесным пожарам, вырастают березняк с осинник. На вырубках также преобладают эти деревья. Почвы, получившие распространение в южной тайге, дерново-подзолистые.

Для Восточной Сибири характерными являются светлохвойные лесные массивы из лиственницы. К светлохвойным породам добавляются на Дальнем Востоке леса из темнохвойных деревьев и леса из широколиственных деревьев.

Что растет на почвах тайги?

Флору данной природной зоны принято делить на два типа: хвойный и лишайниковый лес. В первом случае он состоит из множества рядом расположенных деревьев, почва при этом покрыта мхом. Во втором случае он более свободный, земля покрыта лишайниками, чаще всего встречается в северных районах.

Леса тайги в основном хвойные, здесь доминируют ель, лиственница, сосна и кедр. Вечнозеленые породы имеют хорошую приспособленность к суровым условиям. Корневая система деревьев адаптирована к тонкому слою почвы, а также к сезонным ее изменениям, предотвращает вымерзание. Форма игл и их направленность концами вниз способствуют страхованию снега.

Встречаются здесь и широколиственные породы: береза, рябина, осина, ива. На полянах, по берегам рек, там, где есть возможность получить достаточно солнца, растут травы.

Почвы

В распространении типов почв на территориях таежно-лесной зоны преобладание за почвами подзолистыми и дерново-подзолистыми. Заметной является доля территорий, занятых болотно-подзолистыми и мерзлотно-таежными типами почв.

В послеледниковом периоде травянистые сообщества в условиях умеренного климата не сразу получили свое распространение. Им предшествовали лесные породы. Создание плодородного слоя перегноя шло очень медленно. Холодный климат и большое количество воды, которая промывала органические вещества разложения хвои и веток вглубь пород, не способствовали этому процессу.

Подзолистые почвы

Продукты распада древесной массы при взаимодействии с минералами осадочных пород, как правило, дают кислую реакцию. Эти процессы ведут к расщеплению органических веществ. И сейчас, когда уже прошли тысячи лет с момента начала формирования почвы, толщина слоя перегноя в условиях естественной среды редко достигают 10 сантиметров.

Под слоем перегноя располагается слой, который имеет светло-серый оттенок – подзол (цвет золы). Это слой с высокой степенью кислотности. Далее – слой вымывания, его цвет коричневый ржавого оттенка. Под этими слоями идут плотные горизонты песка и щебня или глины, их толщина составляет несколько метров.

При сельскохозяйственном использовании подзолистые почвы не могут долго сохранять свои плодородные качества. Для их рационального использования необходимо внесение достаточных количеств минеральных удобрений, органики. Также должно проводится известкование, что положительно сказывается выращивание многих сельскохозяйственных культур, не переносящих почвенную кислотность. При проведении таких агротехнических работ, которые направлены на улучшение качества подзолистых почв, на площадях, занятых в сельском хозяйстве, могут быть получены хорошие урожаи некоторых зерновых, разнообразных овощей и картофеля, льна и многолетних травяных насаждений. Как угодья при сельскохозяйственном использовании земельные участки с такой почвой могут быть лугами и пастбищами.

Дерново-подзолистые почвы

Большая область таежно-лесной зоны занята дерново-подзолистыми почвами. Они содержат больше перегноя, не такие кислые, как подзолистые. Гумусовый слой дерново-подзолистых почв составляет около 20 сантиметров и имеет темно-бурый цвет. Далее располагаются слои бесплодного грунта, который окрашен в белесые цвета.

Дерново-подзолистые почвы являются более плодородными, чем подзолы. Органические элементы и минералы вымываются из верхних слоев в меньшей степени, чем это происходит с подзолистыми почвами. Гумуса в них содержится 3-7%.

В сельском хозяйстве Дерново-подзолистые почвы, как и подзолы, при использовании в сельскохозяйственном обороте требуют проведения ряда работ для улучшения качества. Для рационального ведения хозяйственного использования земель их нужно регулярно удобрять органическими и минеральными веществами, использовать известкование и проведение мероприятий для создания более мощного слоя пахотной земли (по возможности, более 20см). Положительно сказываются посевы многолетних злаковых и трав.

Состав

Прежде чем обратить внимание на полезные свойства этого почвенного покрова, нужно рассмотреть его состав. Наибольшая концентрация полезных элементов содержится исключительно в верхней части горизонта. При углублении их становится меньше, поскольку все «участники» этого процесса обитают на уровне 50-70 см от поверхности. Поэтому образование плодородных слоев невозможно без:

- определенных видов грибов;

- дождевых червей;

- бактерий.

Переработка органических компонентов, а также экскрементов беспозвоночных животных приводит к образованию бесценного гумуса. Именно черви имеют решающее значение в его формировании. Стоит отметить, что в 1 м² перегноя обитает около 450-500 особей. Каждый из них поедает растительные остатки и бактерии. Откладываемая ими органика составляет большой процент питательной биомассы. В состав гумуса входят такие химические элементы (процент зависит от типа почвы):

- Фульвокислоты (30 – 50%). Азотосодержащие растворимые (высокомолекулярные) органические кислоты. Они приводят к образованию соединений, которые разрушают минеральные образования.

- Гумины (15 – 50%). Сюда относятся элементы, которые не закончили процесс гумифицирования. При этом их жизнедеятельность зависят от минералов.

- Воскосмолы (от 2 до 6%).

- Гуминовые кислоты (7 – 89%). Являются нерастворимыми, хотя под воздействием щелочей могут распадаться на отдельные элементы. В каждой из них содержится один из ведущих компонентов: азот, кислород, водород и углерод. Когда кислоты контактируют с другими компонентами, то в почве могут образовываться соли.

- Нерастворимый остаток (19 – 35%). Это относится к различным сахаридам, ферментам, спиртам и прочим элементам.

В таблице содержания гумуса в основных группах почв показано количество азота и углерода на каждые 100 либо 20 см грунта. Измерение проводится в т/га. Так выглядит общая картина запасов плодородных угодий в России.

Если слишком часто и в огромных количествах вносить удобрения (минеральные, в частности, азотные), то это приведет к быстрому разложению биомассы. В первые годы урожайность, конечно, возрастет в несколько раз. Но с течением времени объем плодородного слоя существенно уменьшится, а урожайность ухудшится.

Болотно-подзолистые почвы

Болотно-подзолистые почвы начинают создаваться в местах, где происходит процесс заболачивания территории. Такой тип почв образует небольшие ареалы среди больших распространений подзолистых и дерново-подзолистых почв. Особенной чертой, которая является их отличием, служит наличие торфяного слоя. Он имеет разную мощность и цвет его серо-сизый.

Болотно-подзолистые почвы пригодны для использования в качестве как угодий для сенокоса. Однако, качество такого сена будет невысоким. После осуществления работ по осушению болотных территорий и окультуриванию этих почв, их использование возможно в сельскохозяйственном производстве: выращивание однолетних и многолетних трав, различных овощей, некоторых технических и кормовых культур.

Глеезёмы

Это почвы северной тайги. Чаще всего они встречаются на равнинах. Образуются в условиях чрезмерного увлажнения при условии, что верхние торфяные слои успевают немного просохнуть, а нижние и средние — нет.

В процессе формирования образуются восстановленные формы железа, также происходит их миграция, из-за чего почва начинает испытывать недостаток этих соединений.

Глеевой горизонт обычно имеет холодные оттенки: сизый, голубой и даже зеленоватый. При высыхании он приобретает желто-белый цвет. При окислении оксидов железа могут встречаться ржавые и черно-ржавые пятна.

Мерзлотно-таежные почвы

В областях, где распространена многолетняя мерзлота, формируются почвы мерзлотно-таежного типа. Наличие мерзлоты в почвенном грунте существенно препятствует промыванию грунтов водой, в результате чего вынос солей, минералов и органических элементов из почв затруднен.

Глубина мерзлотно-таежных почв составляет не более одного метра. Количество гумуса невелико, его процент содержания 3-10%.

Мерзлотно-таежные почвы стали типичной чертой для областей на Колыме, распространение их характерно и в районах Чукотки. Существуют ареалы образования этих почв в области участков тайги на севере Забайкалья и на территории Якутии, есть их распространение и в средней тайге.

Мерзлотно-таежные почвы малопригодны в сельскохозяйственном отношении. Они почти совсем непроницаемы для воды и бесструктурные по своему составу. Распахивание мерзлотно-таежных почв ведет к их ухудшению.

Источник