Сад и огород

Дана оценка содержания гумуса в минеральных почвах России, основанная на теоретическом, расчетном и экспертном подходах. Представлен обзор и проведен анализ градаций почв по содержанию гумуса, разработанных Почвенным институтом им. В.В. Докучаева (1977, 1985, 1997, 2001, 2003, 2004) и Д.С. Орловым с соавторами (1978, 2004). Дано теоретическое обоснование и предложена шкала почв России по степени гумусированности, где в качестве точки отсчета представлены значения минимального содержания гумуса, а объективные интервалы шкалы значений содержания гумуса основаны на величинах межлабораторных допустимых расхождений. Введено понятие глобальной оценки, охватывающей широкий спектр почв России и отражающей различия между типами почв по содержанию гумуса, и дифференцированной оценки, характеризующей различия внутри типа (подтипа) почв по величинам этого показателя. Изложены методические приемы по определению минимально допустимых, оптимальных и максимально допустимых значений содержания гумуса в пахотных горизонтах почв.

Химический состав почв представлен тремя группами компонентов. Это вещества, ранее входившие в состав материнских пород; вещества, поступающие в почву с атмосферными и пылевыми осадками и, наконец, органические вещества, принадлежащие к различным классам соединений и накапливающиеся в первую очередь за счет остатков высших растений и микроорганизмов, а в почвах преобразуемые в гумус. Наиболее актуальна третья группа, являющаяся практически чуть ли не единственным источником самых различных органических соединений, которыми теоретически и практически обусловлено как формирование гумусовых горизонтов фактически любых почв, так и образование, и накопление в почвах специфических органических соединений — гумусовых веществ. Именно эти вещества придают почвам своеобразные облик и свойства, отличающие их от других природных тел [16].

Согласно Александровой, гумусо-образование, то есть формирование гумуса, это процесс специфичный для почв, в отличие от гумификации, протекающей во многих природных средах — торфах, илах, сапропелях, углях и др. (в том числе и в почвах) и приводящей к образованию гумусовых веществ.

В Большой Российской энциклопедии [3] дано следующее определение гумуса: “Гумус — динамичная система, состоящая из совокупности растительных и животных остатков, утративших черты анатомического строения и претерпевающих различные этапы разложения и синтеза; основная и важнейшая составляющая часть органического вещества почвы”.

В словаре почвенных терминов США [25] приведено иное определение: “Гумус — это более или менее стабильная фракция почвенного органического вещества, остающаяся после того, как главная часть попавших в почву растительных или животных остатков разложилась”.

Гумус является одним из важнейших показателей, определяющих генезис и плодородие почв.

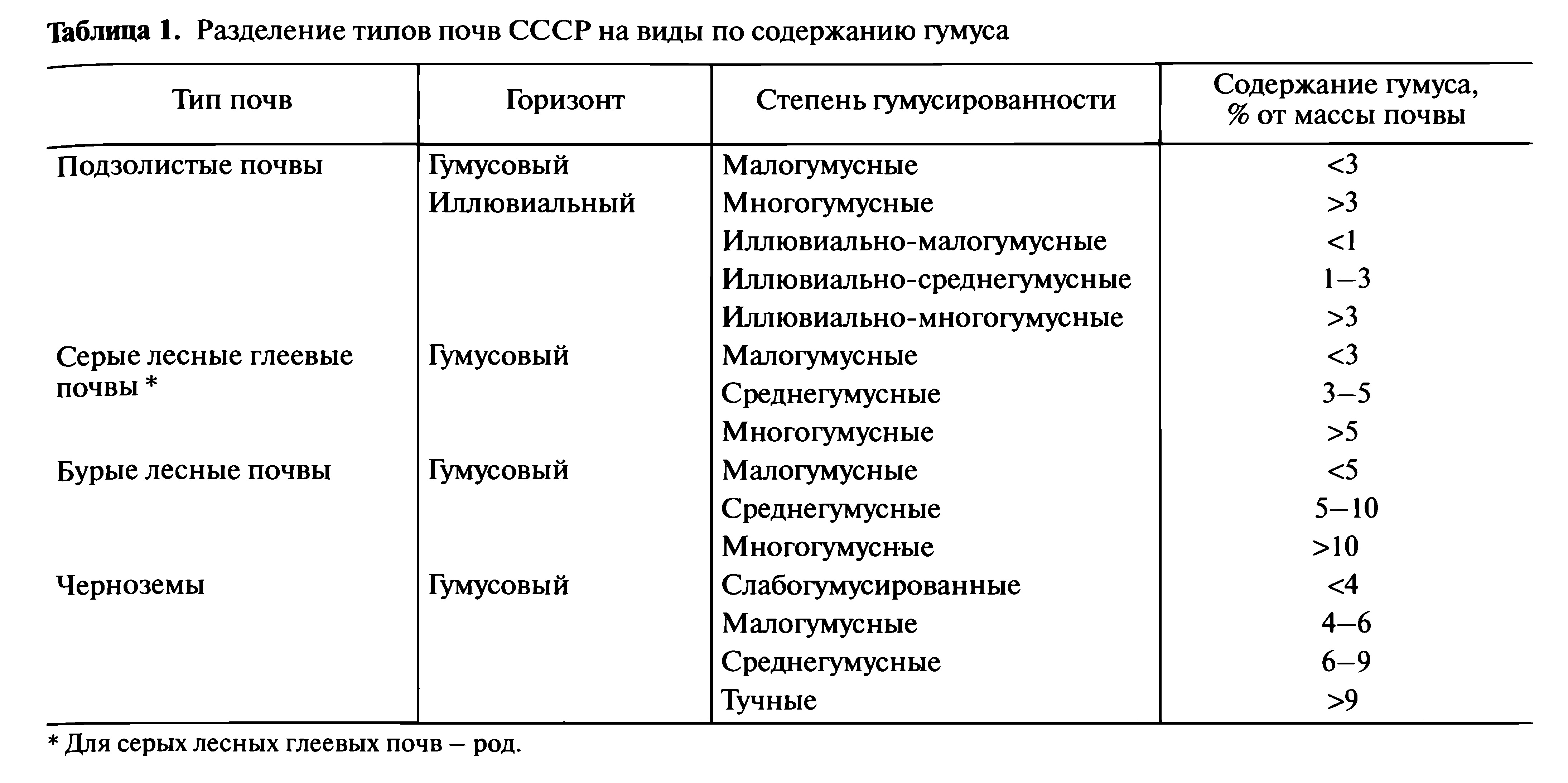

В “Классификации и диагностике почв СССР” содержание гумуса рассматривается на видовом уровне. Видовые характеристики по содержанию гумуса соответствуют определенным типам почв (табл. 1).

В “Классификации почв России” [11], “Классификации и диагностике почв России” [10], в отличие от предыдущей классификационной системы, предложены более общие критерии идентификации почв по содержанию гумуса на видовом уровне:

Виды по содержанию гумуса в аккумулятивно-гумусовом горизонте, % от массы почвы (по [11]).

Для почв с темно-гумусовым и агро-темно-гумусовым горизонтом

Вид Гумус, %

1. Слабо-гумусированные 9

Таблица 1. Разделение типов почв СССР на виды по содержанию гумуса

В системе показателей Гришиной и Орлова [5] приведены обобщенные для всех типов почв градации по содержанию гумуса (табл. 2). По их мнению, небольшое число уровней показателя выделено для облегчения группировок почв. Эту же цель преследуют и целочисленные пределы для каждого Уровня. Как считают авторы, хотя такой подход несколько упрощает характеристику природной обстановки, но все же каждый из уровней с некоторым приближением отвечает реальным свойствам почв конкретных типов. Так, высокое содержание гумуса 6—10% действительно свойственно черноземам, а низкое и очень низкое (2—4 и 6.9; среднесуглинистые — эродированные — 6.3.

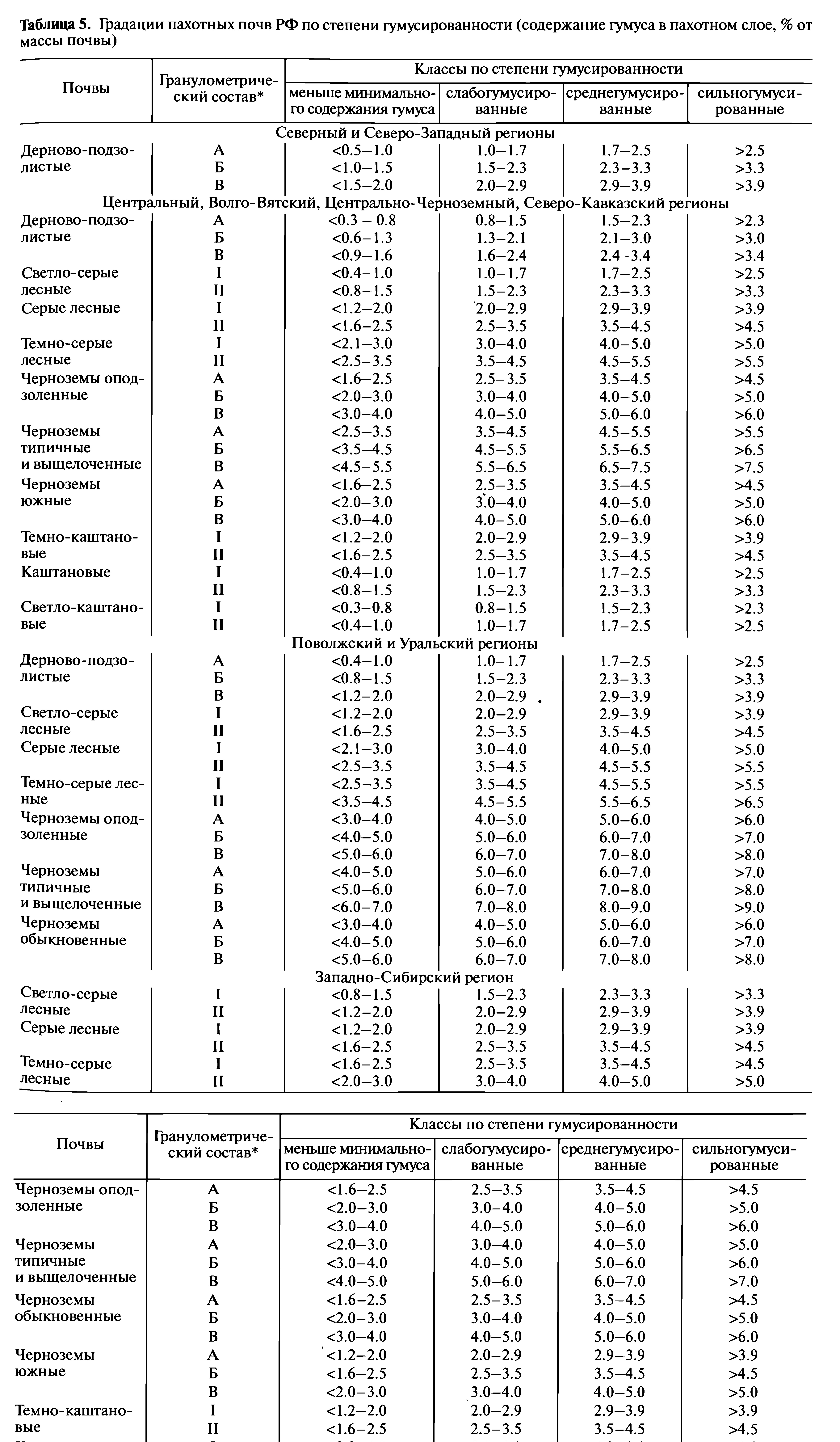

С учетом вышеизложенного составлена шкала градаций пахотных почв России по степени гумусированности пахотного слоя, состоящая из четырех классов (табл. 5). Для данной таблицы величина D взята из работы по материалам межлабораторного аттестационного эксперимента, проведенного в СССР на стандартных образцах при определении органического углерода по методу Тюрина. В случае внедрения в системе аналитических лабораторий агро. хим. службы России вместо методик определения содержания органического углерода в почвах способом сухого сжигания на автоматических анализаторах можно использовать информацию по межлабораторному эксперименту, приведенную в работе [2], с целью построения шкал на этой основе.

Первый класс — содержание гумуса меньше минимального — включает почвы, частично утратившие инертную компоненту гумуса в результате эрозионного выноса почвенных частиц, перемешивания гумусового горизонта с нижележащими, механического выноса тонкодисперсных частиц при уборке пропашных культур и т.д. Второй — слабо-гумусированные, третий — средне-гумусированные — включает почвы, в той или иной степени утратившие трансформируемое органическое вещество по отношению к его содержанию в целине в результате биологической минерализации. Четвертый — сильно-гумусированные — включает пахотные почвы, близкие по содержанию гумуса к целинным.

В предложенной шкале градаций пахотных почв России дана дифференцированная оценка содержания гумуса, учитывающая его трансформируемый компонент, который в определенной степени характеризует эффективное плодородие почв.

Здесь следует отметить весьма важное обстоятельство. Формирование и преобразование гумуса является совокупностью протекающих в почве физических, физико-химических, химических, биохимических и биологических процессов. Однако используемое в настоящее время его разделение на лабильные, активные, легкоразлагаемые, с одной стороны, и устойчивые, инертные, стабильные группы фракций, с другой стороны, носит весьма условный характер. Так, например, если речь идет о гумусовых веществах черноземов, извлекаемых непосредственно 0.1 н. раствором NaOH, то следует говорить о лабильности с позиций химического фракционирования. Если проводится биокинетическое фракционирование органического вещества почвы согласно схеме Семенова с соавторами, то оно в определенной степени характеризует биологические почвенные процессы. Трансформируемое органическое вещество, рассчитанное на основе формулы С trans = С tot — С min [6, 7], наиболее адекватно отражает нативную лабильность органического вещества почвы, которая является результирующей различных процессов.

Проблема необходимого и достаточного обеспечения пахотных почв органическим веществом приобретает все большую актуальность в связи с нарушением естественных процессов в биосфере и задачей оптимизации его управления для достижения устойчивого и экологически безопасного земледелия [21].

В пределах допустимого диапазона изменений содержания гумуса вполне реальна задача его регулирования на нормативной основе.

Таблица 5. Градации пахотных почв РФ по степени гумусированности (содержание гумуса в пахотном слое, % от массы почвы)

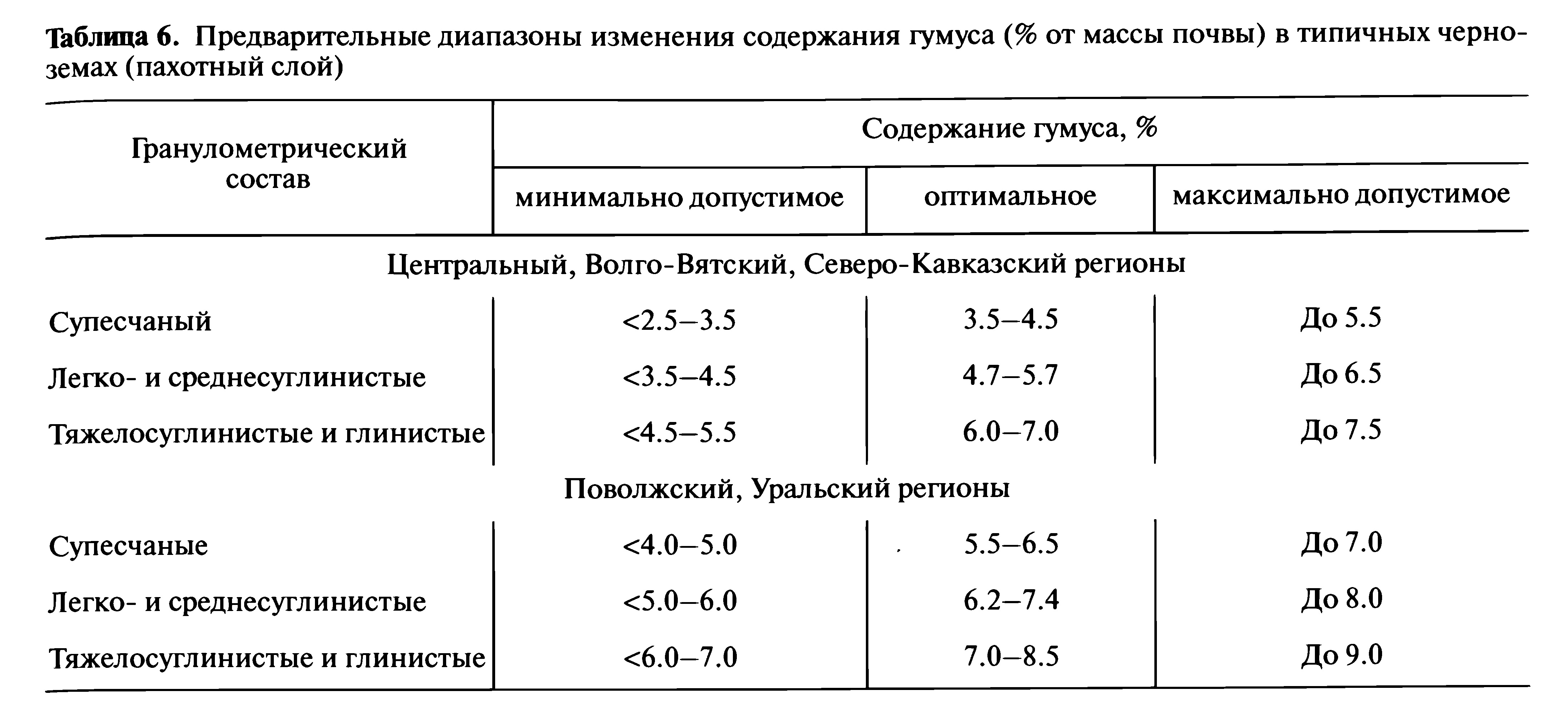

Таблица 6. Предварительные диапазоны изменения содержания гумуса (% от массы почвы) в типичных черноземах (пахотный слой)

С позиций агроэкологии стратегия внесения органических удобрений при условии их ограниченных ресурсов должна быть направлена на удобрение наиболее выпаханных почв. В то же время слишком высокое содержание гумуса может быть экологически и экономически невыгодным, поскольку неизбежно связано с активным высвобождением азота, особенно в периоды, когда он не может быть использован растениями [7] и, следовательно, с загрязнением окружающей среды. По этой причине нормативы обеспеченности органическим веществом имеют верхнюю границу.

В настоящее время предложены предварительные допустимые диапазоны изменения содержания гумуса в основных типах пахотных почв России [24]. В табл. 6 в качестве примера рассмотрены диапазоны изменений содержания гумуса в типичных черноземах, подверженных агро-генным воздействиям.

В основу определения значений оптимального содержания гумуса положены предложения Кершенса и Шульц [8], учитывающие количества легкоразлагаемого органического вещества в почвах Германии и скорректированные для условий России. Согласно этим авторам содержание органического углерода и азота в почвах имеет относительно узкие экологические пределы, которые составляют для условий Германии в обычных для практики системах землепользования 0.2— 0.6% разлагаемого органического углерода и

0.02—0.06% разлагаемого азота. При содержании ниже этих пределов плодородие почвы, урожайность сельскохозяйственных культур и ассимиляция С02 в фито-массе являются недостаточными, выше этих пределов наблюдаются потери органического вещества и загрязнение окружающей среды.

Заключение

Российскими учеными Гришиной, Орловым, Бирюковой, Розановой и в “Классификации и диагностике почв России” предложены шкалы гумусированности почв, которые могут оцениваться как глобальные, отражающие генетическую принадлежность почв.

В отличие от глобальной, генетической оценки степени гумусированности почв, разработаны дифференцированные оценки, отражающие различия по содержанию гумуса внутри типа (подтипа) почв, в том числе и агроэкологические. Составлена шкала градации пахотных почв России по степени гумусированности, состоящая из четырех классов: содержание гумуса меньше минимального, слабогумусированные, среднегумусированные, сильногумусированные. В предложенной шкале отражена агроэкологическая оценка содержания гумуса, учитывающая его трансформируемую компоненту, которая в определенной степени характеризует эффективное плодородие почв.

Разработаны подходы и приведены примеры допустимых нормативных значений содержания гумуса в пахотном горизонте почв, в основу которых положены предложения различных авторов по минимальным, максимальным (сильно-гумусированным) и оптимальным уровням содержания гумуса.

Здесь прежде всего следует отметить, что в России до сих пор отсутствует информация, позволяющая определить количество оптимального трансформируемого С орг в условиях длительных полевых опытов, заложенных на различных типах почв. Для определения оптимальных значений содержания гумуса был использован экспертный подход с экстраполяцией данных других авторов. Согласно Кершенсу, Шульц [8] оптимальное количество трансформируемого С орг лежит в интервале 0.2—0.6% от массы почвы. Имеется априорная информация, что с возрастанием валового содержания гумуса несколько нарастает содержание трансформируемого С орг; однако зависимость не носит четко выраженного характера. Диапазон по содержанию гумуса в почвах России значительно шире, чем таковой в Германии. Поэтому на почвах с содержанием С орг > 3—4% от массы почвы для определения величин оптимального содержания гумуса количество трансформируемого С орг составляло >0.6% от массы почвы. В случае близости почв России и Германии по содержанию гумуса для определения его оптимальных значений применяли указанный выше диапазон по содержанию трансформируемого С орг.

Источник

Виды почв – классификация

Единой классификации почв не существует. Это связано с тем, что данный материал – слишком сложная и уникальная по своему составу и свойствам система. Она может содержать различные компоненты , по-разному реагировать на те или иные факторы. Поэтому типизировать все почвы лишь по какому-то одному параметру нельзя. Вот почему на просторах интернета можно встретить всевозможные типологии, основанные на разных принципах.

В этом разделе мы попробуем собрать всю информацию о видах почв воедино. Мы расскажем, как и по каким принципам можно классифицировать почвенные покровы, что лежит в основе каждой типологии.

В ГОСТе 27593-88, посвященном почвам, и научной литературе предпринята попытка разделения всех почв по:

Далее мы расскажем, что скрывается за этими типологиями.

Типы почв

Деление почв по типам считается основной классификацией. Ее называют зональной. Еще одно наименование этой типологии – почвенно-географическое районирование. Иначе говоря, это объединение почв в разные группы в зависимости от природных климатических зон.

Суть этого разделения состоит в том, что почвы в пределах одной зоны развиваются в одинаковых климатических, водных и биологических условиях. У них схожая структура , похожий состав минеральной и органической частей. Процессы почвообразования таких покровов тоже проходят однотипно.

Все типы почв можно условно разделить на:

- Арктические (полярные)

- Тундровые

- Таежно-лесные

- Лесостепные и степные

- Полупустынные и пустынные

- Субтропические и тропические

Также отдельно выделяют интразональные типы почв. Иногда их еще называют не-, вне- или азональными. Они не связаны с географическим положением покрова. У них свои особенности образования, состав. К азональным типам относятся засоленные почвы (солончаки, солонцы и солоди), а также покровы, образовавшиеся в горах и поймах рек.

К конкретным типам почв относятся такие разновидности как арктические (антарктические), дерновые, тундровые, болотные, подзолистые, серые лесные, черноземы, каштановые, такыры, красноземы, желтоземы и другие. Более полную информацию вы найдете в таблице ниже.

| Зональность | Типы почв |

| Арктические (полярные) | Арктические (антарктические) |

| Тундровые | Тундровые |

| Таежно-лесные | Подзолистые, дерновые, болотные |

| Лесостепные | Бурые лесные (буроземы), серые лесные, черноземы |

| Степные | Сероземы, каштановые, луговые, коричневые |

| Полупустынные | Бурые полупустынные |

| Пустынные | Серо-бурые, пустынные примитивные, такыры |

| Субтропические | Красноземы, желтоземы, коричневые, черные, сероземы |

| Тропические | Красные, красные ферраллитные |

| Интразональные | Засоленные (солончаки, солонцы солоди), аллювиальные (они же пойменные, речные), высоко поясные (или горные) |

Подробно о почвенно-географическом районировании и типах почв, входящих в ту или иную зону , читайте в нашем разделе Типы почв – зональная классификация по природным зонам.

Подтипы почв

Подтипы почв неразрывно связаны с типами. Обычно их описывают в рамках одной зональной классификации. Чаще всего выделяют характерную для данного типа почву и ее переходные формы. Последние – это как раз и есть подтипы. Иными словами, они занимают промежуточное положение между типами и различаются между собой особенностями почвообразования.

Ярким примером в этой группе можно назвать дерново-подзолистую почву. Она относится к таежно-лесной группе, по своим признакам, составу и свойствам находится между дерновой и подзолистой, считается переходной.

Подтипов почв очень много. Единого принятого списка тут нет. Исследователи то и дело добавляют новые термины, но не структурируют их. Поэтому названия подтипов почв в интернете всегда разнятся. Для вашего удобства, в сводной таблице ниже мы собрали для вас самые распространенные подтипы почвенных покровов. В основе лежит классификация почв СССР, подготовленная и выпущенная в 1967 году почвенным институтом им. В. В. Докучаева.

| Зональность | Подтипы почв |

| Арктические (полярные) | Арктические пустынные, арктические типичные гумусные |

| Тундровые | Тундровые глеевые, тундровые глеевые оподзоленные, тундровые неглеевые, тундровые подбуры (тундровые иллювиально-гумусовые), тундровые подзолистые гумусовые, тундровые дерновые, тундровые вулканические, тундровые слабобиогенные, аркотундровые |

| Таежно-лесные | Дерново-подзолистые, подзолисто-глеевые, болотно-торфяные, болотные торфяно-глеевые, дерново-глеевые, дерново-карбонатные, болотно-подзолистые, торфяно-подзолистые, мерзлотно-таежные, мерзлые подзолистые |

| Лесостепные | Оподзоленные черноземы, выщелоченные черноземы, типичные черноземы, светло-серые лесные, темно-серые лесные, серые лесные глеевые, бурые лесные глеевые, подзолисто-бурые лесные, подзолисто-бурые лесные глеевые |

| Степные | Лугово-черноземные, лугово-болотные, лугово-каштановые, светло-каштановые, темно-каштановые, луговые подбелы (лугово-бурые), лугово-серо-коричневые, лугово-коричневые, лугово-лесные серые |

| Полупустынные | Лугово-бурые полупустынные, луговые полупустынные |

| Пустынные | Бурые пустынно-степные, серо-бурые пустынные, такыровидные пустынные, песчаные пустынные, лугово-пустынные |

| Субтропические | Лугово-сероземные, желтоземы глеевые, подзолисто-желтоземные, подзолисто-желтоземно-глеевые, красно-бурые, красновато-бурые, серо-коричневые |

| Тропические | Красно-желтоземы, красно-коричневые, красновато-бурые |

| Интразональные засоленные | Солонцы луговые, солонцы с солодями, солонцы темные, дерново-солоди, солонцы автоморфные, солонцы полугидроморфные, солонцы гидроморфные, солончаки автоморфные, солончаки гидроморфные |

| Интразональные аллювиальные | Аллювиальные дерновые, аллювиальные серогумусовые |

| Интразональные высоко поясные | Буроземовидные (горно-лесные бурые), горно-луговые, горные лугово-степные, горно-таежные, горно-тундровые, горные подзолистые, горные дерново-подзолистые, горные псевдоподзолистые (литогенные) |

Роды почв

Род почвы определяют в каждом типе и подтипе. В основе классификации лежит отличие местных условий образования. Деление ос у ществляется в зависимости от разных категорий, но при этом влияние всех признаков рассматривается в комплексе.

Роды почв зависят от:

- Уровня и химического состава грунтовых вод

- Особенностей и состава материнской породы

- Особенностей местной флоры

- Реликтовых признаков почвообразующей породы

Все они одновременно влияют на минеральный и органический составы почвы, но мало изменяют ее профиль.

Согласно родовой классификации, почвы могут быть:

- Остаточно-подзолистые

- Остаточно-луговые

- Солонцеватые

- Остаточно-солонцеватые

- Солончаковые

- Осолоделые

- На кварцево-песчаных породах

- Глубоковскипающие

- Контактно-глеевые

- Обычные

- Остаточно-карбонатные

- Остаточно-аридные

Это лишь некоторые, самые основные роды почв. На самом же деле, их огромное множество, и описать все в рамках одной статьи невозможно. Ведь химический состав грунтовых вод или местная флора могут различаться даже в пределах одного подтипа почвенного покрова.

Виды почв

Деление почв по видам подразумевает генетическую классификацию. Выявляется она в рамках рода. В ее основе лежит степень выраженности основного почвообразовательного процесса , свойственного определенному почвенному типу.

В зависимости от того, на каком этапе находится почвообразовательный процесс, почвы классифицируются по:

- Степени содержания гумуса

- Степени мощности гумусового слоя

- Степени мощности дернового слоя

- Степени подзолистости

- Глубине оподзоливания

- Проявлению поверхностного оглеения

- Степени засоленности

- Степени кислотности

- Морфологии поверхностного горизонта

- Степени смытости

Эти признаки считаются самыми значимыми при изучении и классификации почвенных покровов.

Для вашего удобства, ниже мы разместили сводную таблицу с разными видами почв в зависимости от каждого признака.

| Признак классификации почвы по видам | Конкретные виды почв |

| Степень содержания гумуса | Слабогумусные, малогумусные, среднегумусные, многогумусные, тучные |

| Степень мощности гумусового слоя | Маломощные, среднемощные, мощные, сверхмощные |

| Степень мощности дернового слоя | Слабодерновые, среднедерновые, глубокодерновые |

| Степень подзолистости | Неподзолистые, слабоподзолистые, среднеподзолистые, сильноподзолистые, подзолы |

| Глубина оподзоливания | Поверхностноподзолистые, мелкоподзолистые, неглубокоподзолистые, глубокоподзолистые |

| Проявление поверхностного оглеения | Неоглеенные, поверхностно-слабоглееватые |

| Степень засоленности | Незасоленные, слабозасоленные, среднезасоленные, сильно засоленные, очень сильно засоленные |

| Степени кислотности | Кислые, слабокислые, нейтральные, слабощелочные, щелочные |

| Морфология поверхностного горизонта | Пухлые, отакыренные, выцветные |

| Степень смытости | Слабосмытые, среднесмытые, сильносмытые |

Разновидности почв

Выделение разновидностей почв – это их классификация по механическому, или гранулометрическому составу.

Тут почвы могут быть:

Это самая простая типология. Первые две разновидности относятся к легким почвам, последняя – к тяжелым. Суглинок занимает промежуточное положение.

Кроме того, в интернете можно встретить классификацию по разновидностям, в которой отдельными пунктами выделены такие почвы как известковая, болотистая (или торфяная), черноземы, меловая, иловая. Это не совсем правильно. Дело в том, что эти разновидности п р едставлены в зависимости от содержания минеральных и органических компонентов. От них зависит степень плодородия. Механический состав почв же базируется на процентном содержании частиц разного размера и их соотношения.

Наиболее полную классификацию почв по гранулометрическому составу предложил советский исследователь Н. М. Сибирцев. Уточнил, детализировал и доработал его типологию ученый Н. А. Качинский.

Они выделяют следующие разновидности почвенных покровов:

- Песчаные рыхлые

- Песчаные связные

- Супесчаные

- Суглинистые легкие

- Суглинистые средние

- Суглинистые тяжелые

- Глинистые легкие

- Глинистые средние

- Глинистые тяжелые

Плюс, для тех ситуаций, когда в почве имеются крупные частицы (размером больше 3 мм), ученые предлагали определять степень каменистости почвы. Данные об этом приведены в нашей таблице:

| Степень каменистости | Содержание частиц больше 3мм, % |

| Некаменистые | Меньше 0,5 |

| Слабокаменистые | 0,5-5 |

| Среднекаменистые | 5-10 |

| Сильнокаменистые | Больше 10 |

Данная типология помогает определить основные характеристики и свойства почв, такие как фильтрационная и водоудерживающая способности, тепловой режим. Они в свою очередь влияют на водный режим почвенных покровов, скорость их просыхания.

Также классификация по разновидностям показывает удобство работы с почвой, насколько она загрязнена крупными частицами. Последние могут существенно помешать возделыванию почвенного покрова.

От гранулометрического состава зависит и выбор сельскохозяйственных культур, которые будут на ней посажены. Ведь некоторые растения чувствуют себя уютно лишь на почвах определенного г р анулометрического состава. Например, картофель и многие овощные культуры хорошо растут на супесчаных и легких суглинистых почвах, а табачный лист – на легких песчаных покровах.

Разряды почв

В делении почв по этой категории лежит два принципа.

Классификация почвенных покровов по разрядам бывает в зависимости от:

- Материнской породы

- Мощности почвенного профиля

О них читайте далее.

Разряды почв в зависимости от материнской породы

В основе первой типологии, как ясно из названия, лежит почвообразующая порода, на которой сформировалась почва. Ее можно разделить по типам и генезису (происхождению).

Так, по типу горная порода может быть:

- Магматической

- Метаморфической

- Осадочной

Согласно этой классификации, почвы могут образовываться, например, на граните, глинистых сланцах или известняке.

Вторая типология зависит от происхождения горной породы.

Выделяют:

- Элювиальные

- Делювиальные

- Пролювиальные

- Коллювиальные

- Аллювиальные

- Озерные отложения

- Ледниковые (морены и флювиогляциальные)

- Эоловые

- Покровные суглинки

- Лёсс

Подробно о них вы можете узнать из нашей статьи Почвообразующая порода как фактор почвообразования.

Разряды почв в зависимости от почвенного профиля

Второе разделение почв по разрядам, как мы уже сказали выше, основано на том, какой мощностью (или толщиной) обладает почвенный профиль. Измеряется показатель в см. Он показывает, какое расстояние занимает почвенный пок р ов от самой поверхности до материнской породы.

Разряды почв по мощности со всеми показателями приведены в таблице:

| Разряд почвенного покрова в зависимости от мощности | толщина покрова, см |

| Почвы с мощным профилем | Больше 120 |

| Почвы с глубоко развитым профилем | 80-120 |

| Почвы со средне развитым профилем | 50-80 |

| Почвы со слабо развитым профилем | 30-50 |

| Литоземы | Меньше 30 |

На практике замеры почвенного профиля выглядят следующим образом:

Иногда также можно встретить еще одну классификацию почв – по подрязрядам. Это более низкий уровень типологии. Одни исследователи делят почвы на подразряды по степени эрозии, другие – по уровню ее освоения человеком. Единого мнения, как классифицировать почвы по подразрядам, среди ученых пока нет.

Знание разных типологий почв помогает в определении, какими свойствами и составом обладает почвенный покров, какие функции имеет, как может использоваться человеком. Большое значение при этом имеет степень плодородия. Это важнейшая особенность почв. О том, как можно повысить этот показатель, вы можете прочитать в нашей статье Плодородие почвы: как его сохранить и повысить.

Почвы формируются под воздействием различных факторов. В зависимости от климата, рельефа, материнской породы, времени, грунтовых вод и деятельности живых организмов , образуется почва с различными показателями и свойствами. Не последнюю роль в почвообразовании играет и человек. Подробнее об этом мы рассказали в нашем разделе Факторы и условия почвообразования.

Также мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими вложенными статьями:

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)