Солонцы и солончаки. Состав, свойства и пути повышения их плодородия

Солонцы и солончаки. Состав, свойства и пути повышения их плодородия.

1. Генезис солонцов.

2. Классификация и диагностика солонцов.

3. Состав и свойства солонцов.

4. Сельскохозяйственное улучшение солонцов.

1 Солонцы распространены в Северо-Кавказском регионе, в Поволжье, Калмыкии, Южной Сибири, Казахстане.

Солонцы – это почвы, содержащие в поглощенном состоянии большое количество обменного натрия (более 20% от суммы), а иногда и магния и обладающие отрицательными физическими свойствами в иллювиальном горизонте В (высокая плотность, низкая пористость, слабая оструктуренность или отсутствие структуры, низкая водоприницаемость).

Климат континентальный или резкоконтинентальный, засушливый или недостаточного увлажнения. Сумма осадков для солонцов черноземной зоны 400-500мм, для солонцов каштановой зоны 250-350мм. Сумма активных температур .

Рельеф преимущественно равнинный, слабо волнистый.

Почвообразующие породы для солонцов черноземной зоны морские отложения( майкопского или сарматского периодов), для каштановой зоны засоленные лессовидные суглинки или покровные отложения.

Растительность Это сообщество степных трав, преимущественно бобов-злаковые ассоциации. В черноземной зонге до 50% и более многолетние травы. В каштановой зоне многолетние травы отсутствуют.

— солонцы автоморфные ( с глубоким залеганием грунтовых вод);

— солонцы гидроморфные (с близким залеганием грунтовых вод);

-полугидроморфные (с пульсирующими грунтовыми водами).

В крае солонцовых почв и солонцеватых почв более 700тыс. га.

3 Состав и свойства солонцов.

В солонцеватой почве и нетипичном солонце имеется переходный горизонт ВС, а иногда и горизонт А.

В1 – солонцовый горизонт.

Физические свойства: плотность 1,4-1,5 и более, пористость ниже 50%, Кс менее 1 или менее 0,3.

Физико-химические свойства: сумма обменных оснований 20-30мг*экв/100г каштановые, черноземные солонцы 40-60мг*экв/100г.

По грансоставу каштановые –средние суглинки, черноземные — глины легкие и средние.

Содержание гумуса: 1,5-2% у каштановых и 5-8% у черноземных.

Богаты по химическому и минералогическому составу. Карбонаты кальция в горизонте В отсутствуют.

Доля натрия и магния превышает кальций.

По содержанию обменного натрия классифицируются:

Менее 5% натрия от суммы – несолонцеватые;

Более 20 – солонец

рН солонцов каштановой зоны 8-8,5, черноземной 7-8.

На солонцах типичных Южной Сибири рН 8,6 и более.

Содержание элементов питания:

Азота варьирует в широких пределах от очень низких до очень высоких значений по причине высокого уровня азотфиксации с одной стороны и потери азота в процессе денитрификации при переувлажнении.

Содержание фосфора среднее и повышенное, калия высокое и очень высокое. Серы высокое. Содержание микроэлементов: дефицит молибдена, кобальта и цинка, бора очень высокое, марганца, меди высокое.

4 Методы повышения плодородия солонцов черноземной и каштановой зоны.

Основными причинами образования солонцов является:

1. Тяжелый гранулометрический состав.

2. Наличие большого количества(более 20% от суммы) сильнонабухающих минералов группы монтмориллонита (смектиты).

3. Наличие гидрофильных коллоидных полуторных окислов, цементирующих почвенные агрегаты.

4. Отсутствие структурообразователя.

Химическая мелиорация солонцов включает:

— гипсование (внесение гипса)

— известкование (внесение известняка-ракушечника, известняка, мела, доломита, дефиката).

Технология внесения мелиорантов:

Внесение производится в 2 приема, доза мелиоранта делится на 2 части и первая доза вносится на стерню следом проходит БДТ на глубину 10-12см для смешивания мелиоранта с почвой. После этого вспашка на глубину 20-22см. По вспаханной почве внесение 2-ой дозы мелиоранта и повторный проход БДТ на глубину 10-12см.

Известняк –ракушечник является не растворимым соединением. Для оструктуривания почв необходимо большое количество в почвенном растворе и замещение натрия на кальций ППК. Растворить СаСО3 применением кислоты:

СаСО3 (12т/га) + НNO3 (5т/га) = Са (NO3)2 +СО2 + СаСО3 (не растворима)

Совместно с известняком необходимо применение органических удобрений т. к. при их разрушении образуются кислоты, в том числе и угольная кислота, которая переводит карбонат кальция в бикарбонат (гидрокарбонат)

СаСО3 +Н2СО3 = Са(НСО3)2 более растворим

Повышение плодородия каштановых солонцов:

Дификат – отходы сахарной промышленности.

Повышать плодородие каштановых солонцов точно так же как и черноземных.

Агротехнические мероприятия повышения плодородия включают:

— применение плантажного плуга (ППУ -50А), полуплантажных агрегатов и роторных плугов. При самомелиорации каштановых солонцов необходимо учитывать глубину залегания карбонатного горизонта и общее содержание карбонатов. Мелиоративные плуги применяют в том случае, если возможно вовлечение карбонатного горизонта.

— на солонцах необходимо сопровождать мелиоративные приемы с основной обработкой почвы в виде глубокого безотвального рыхления.

Солончаки: состав, свойства и методы повышения плодородия — 2 часа.

1. Генезис солончаков.

2. Классификация и диагностика солончаков.

3. Состав и свойства солончаков.

4. Сельскохозяйственное улучшение солончаков.

Формирование засоленных почв связано с накоплением солей в грунтовых водах и породах и с условиями, способствующими их аккумуляции в почвах.

Солончаки – это почвы, содержащие большое количество водорастворимых солей с самой поверхности и в профиле.

Распространены в засушливых зонах, в зоне достаточного увлажнения на орошаемых угодьях.

Накопление солей в почвах составляет сущность солончакового процесса. Образуются при близком залегании минерализованных грунтовых вод в условиях выпотного типа водного режима, на засоленных породах и при участии растительности.

Климат разнообразный, часто засушливый, почвообразующие породы преимущественно засолены, отложения –морские и лессовые.

Растительность солеустойчивые травы (злаки или солянки). Рельеф преимущественно равнинный.

— солончаки автоморфные образованы на засоленных материнских породах при глубоком залегании грунтовых вод;

— солончаки гидроморфные образованы на засоленных и незасоленных породах, но при наличии близкого залегания грунтовых минерализованных вод;

-солончаки вторичные образованы на орошаемых угодьях в результате переполивов и поднятия уровня минерализованных грунтовых вод.

Состав и свойства

Солончаки разнообразны по минералогическому, гранулометрическому и химическому составу..

Содержание гумуса чаще всего низкое от 0,5 до 5-8%. Емкость поглощения 10-20мг*экв/100г. рН слабощелочная или щелочная.

По солевому составу солончаки бывают сульфатные, хлоридные, содовые и смешанные: хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные, сульфатно-хлоридно-содовые и тд. В названии на последнее место ставят наибольшее содержание солей.

Менее 0,2% не засолены;

0,2-0,4% — слабозасолены (слабосолончаковатые);

0,4-0,6% — средне засолены (солончаковатые);

Более 1% солончак.

Наиболее жесткое содовое засоление и наименее злостное сульфатное. При содовом засолении солончак более 0,6%, при сульфатном солончак более 1,6% солей.

При содовом засолении сказывается не только высокая концентрация солей, но и сильнощелочная рН.

Соли бывают токсичные и нетоксичные:

По физическим и физико-химическим параметрам солончаки бывают разные и зависят от генезиса и исходной породы.

Источник

Солонцы

| КиДПР | Щелочно-глинисто-дифференцированные (отдел) |

| WRB | SOLONETS |

| Площадь | 0,58% |

Условия формирования

Солонцы встречаются более или менее крупными массивами в лесостепной, степной и пустынно-степной зонах Они развиваются на равнинах в условиях непромывного водного режима при отсутствии влияния грунтовых вод, а также на террасах рек и озер и в понижениях рельефа при дополнительном поверхностном или грунтовом увлажнении. Формируются на разнообразных по гранулометрическому составу рыхлых отложениях, содержащих карбонаты, гипс, а часто и легкорастворимые соли. Растительность представлена сообществами специфической солонцовой флоры, которая активно накапливает щелочные и щелочноземельные элементы, тем самым поддерживая солонцовый процесс. Поверхность солонцов часто покрыта водорослями и лишайниками.

Морфологическое строение профиля

(A) — АEL(EL) — Bsn — Bса(sn),(s) — Bcs(s) — C(s)

Солонцы имеют резко дифференцированный профиль, верхняя часть которого может быть представлена последовательностью горизонтов: гумусово-аккумулятивного A, гумусово-элювиального AEL и элювиального EL или одним-двумя последними. В этом случае на поверхности обособляется хрупкая корочка толщиной 1–2 см. Надсолонцовый горизонт AEL или EL, осветленный, разных оттенков серого цвета, пластинчато-комковатой, чешуйчатой или плитчатой структуры, рыхлого сложения, может быть различной мощности от 2–3 до 20 см и более. Под ним залегает солонцовый горизонт Bsn, более темной окраски, коричнево-серого цвета, столбчатой, призматической или ореховатой структуры, трещиноватый, с глинистыми кутанами, очень плотный мощностью от 6–8 см до 10–20 см. Его сменяет карбонатный горизонт Bса(sn), (s) палевой или буровато-палевой окраски, с нечетко выраженной призмоподобной структурой, который переходит в подсолонцовый горизонт Bcs(s), обычно менее плотный и содержащий соли. На переходе ко второму метру появляется гипс. Материнская порода засолена.

Основные почвообразовательные процессы

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Солонцовый процесс

- Осолодение

- Элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов

Хозяйственное использование

Неблагоприятные водно-физические свойства и высокая щелочность не позволяют использовать солонцы без мелиорации (гипсование; глубокая вспашка с перемешиванием верхних горизонтов с гипсовым и карбонатным горизонтами; фитомелиорация; внесение комплексных минеральных и органических удобрений). Мелиорированные солонцы могут использоваться для выращивания зерновых (ячмень, рис), а также кормовых (люцерна, суданская трава, донник) культур. Солонцы активно используются в качестве пастбищ.

Аналитическая характеристика солонца [198]

Свойства

Содержание гумуса в гумусово-аккумулятивных горизонтах солонцов различных регионов заметно отличается, составляя обычно 1,5–3%. Состав гумуса также различен. Емкость поглощения и содержание обменного Na максимальны в солонцовом горизонте. Количество обменного натрия может достигать 25% от емкости катионного обмена, нередко также значительно содержание магния. Реакция среды в большей части профиля щелочная, в надсолонцовом горизонте может быть нейтральной. Характерной особенностью гранулометрического состава солонцов является дифференциация по профилю содержания илистой фракции, максимальное количество которой обычно приурочено к солонцовому горизонту. Наблюдается также дифференциация профиля по валовому составу: надсолонцовый горизонт по сравнению с нижележащим обогащен SiO2 и обеднен R2O3 и другими элементами. Содержание карбонатов, гипса и легкорастворимых солей закономерно увеличиваются вниз по профилю почвы. Водно-физические свойства солонцов неблагоприятны для растений. Солонцы характеризуются низкой пористостью и водопроницаемостью, слабой физиологической доступностью влаги.

Е.П. Быкова, Л.Г. Богатырев

Микроморфологическая характеристика

АЕL Светло-буроватый, слабогумусированный плазменно-пылеватый массивный материал с пузырьковыми порами в верхней и плитчатыми агрегатами в нижней.

В пределах плитчатых агрегатов отмечается неоднородность по содержанию пылеватого и тонкодисперсного вещества — по краям агрегатов преобладают пылеватые зерна минералов, лишенные гумусово-глинистых пленок, в нижней части выделяются микрозоны с повышенным содержанием гумусово-глинистой плазмы. Могут встречаться единичные гумусово-железистые нодули и мелкие углифицированные ткани. Для всех видов солонцов характерно низкое содержание органического вещества. Преобладают растительные остатки слабой степени разложенности.

Bsn Буровато-желтоватый материал пылевато-плазменного состава с угловато-блоковой структурой и с развитыми межагрегатными трещиновидными порами упаковки. Плазма глинистая с высокой оптической ориентацией — струйчатой и вокругскелетной. Преобладают стресс кутаны, кутаны иллювиирования по граням агрегатов.

Вcs Уплотненный глинисто-карбонатный материал с кристаллитовой оптической ориентацией, характерны новообразования из сростков линзовидных кристаллов гипса. Структура массивная с преобладанием пор-трещин и вагов. Среди карбонатных новообразований наиболее характерен пропиточный микро- и криптокристаллиеский кальцит [145].

М.П. Лебедева-Верба, В.М. Колесникова

Профильное распределение основных групп глинистых минералов

Солонцы имеют элювиально-иллювиальное распределение в профиле илистой фракции и отчетливо дифференцированы по минералогическому составу ила. Сверху вниз по профилю увеличивается количество хлорита и лабильных минералов группы смектита и снижается содержание иллита.

- Солонцы, масштаб 1:60 000 000

Источник

49. Солонцы. Генезис солонцов, классификация, строение, состав и свойства. Мелиорация солонцов и солонцеватых комплексов и изменение их свойств при их окультуривании

Солонцы относятся к засоленным почвам, в которых легкорастворимые соли во вредных для растений количествах находятся на некоторой глубине (20-50 см и глубже). Характерной же особенностью солонцов является содержание значительного количества обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе.

Присутствие обменного натрия приводит к развитию в почвах целого ряда неблагоприятных свойств: образованию соды, щелочной реакции, высокой раздробленности почвенных коллоидов, большой растворимости гумусовых веществ. Минеральные коллоиды и гумусовые вещества вымываются из верхнего (элювиального) горизонта и осаждаются на некоторой глубине, образуя очень плотный горизонт вмывания (иллювиальный, собственно солонцовый). В сухом состоянии солонцовый горизонт сильно уплотнен, растрескивается на крупные столбчатые отдельности, которые в свою очередь распадаются на призмы, глыбы, орехи. Во влажном состоянии этот горизонт сильно разбухает, становится вязким, липким, водонепроницаемым.

1)Солонцы автоморфные распространены крупными массивами или пятнами среди черноземных и каштановых почв на засоленных породах в условиях пересеченного рельефа, на тех участках, где соленосные породы близко подходят к поверхности, и на древних речных террасах. Грунтовые воды на породах суглинистого и глинистого механического состава залегают на глубине 5-7 м и практически не принимают участия в формировании почв. Автоморфные солонцы развиваются под угнетенной степной растительностью с присутствием или преобладанием полукустарничков полыни, прутняка, кермека, камфоросмы и др. Поверхность солонцов часто покрыта водорослями и лишайниками.

Образование солонцов рассматривают как одну из стадий рассоления засоленных почв (солончаков). Наиболее частой причиной рассоления солончаков может быть понижение уровня засоленных почвенно-грунтовых вод. В связи с понижением уровня почвенно-грунтовых вод под действием атмосферных осадков большая часть легкорастворимых солей вымывается на некоторую глубину. Наличие солей натрия в почвенном растворе засоленной почвы приводит к тому, что и в почвенном поглощающем комплексе наряду с ионами кальция и магния содержатся ионы натрия. Наличие значительного количества ионов натрия в почвенном поглощающем комплексе сообщает почвенным минеральным и органическим коллоидам большую раздробленность и способность перемещаться вниз вслед за легкорастворимыми солями. Достигнув горизонта накопления солей, коллоиды осаждаются, образуя плотный солонцовый горизонт.

Если понижение уровня почвенно-грунтовых вод происходит медленно, то в жаркое время года они могут подтягиваться вверх и, испаряясь, оставлять новые порции солей натрия. В результате периодической смены процессов засоления и рассоления количество обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе неуклонно возрастает, что и приводит к образованию солонцов. Наиболее энергично процесс образования солонцов протекает в том случае, если засоление почв вызвано присутствием соды — Na2CО3. Но независимо от того, какое засоление предшествовало образованию солонцов (содовое или хлоридно-сульфатиое), их возникновение приводит к появлению соды в почве и, как следствие этого, щелочной реакции; pH почвенных растворов солонцов может достигать 10 и даже 11.

Профиль солонцов четко разделяется на генетические горизонты, из которых самым характерным является горизонт вмывания (иллювиальный) или собственно солонцовый горизонт В1.

Профили почв имеют следующее морфологическое строение:

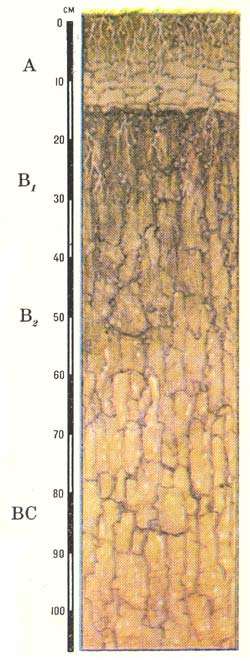

Профиль солонцов черноземных

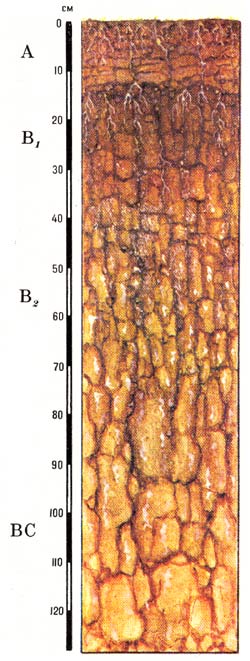

Профиль солонцов каштановых

А — гумусовый надсолонцовый горизонт мощностью 5-18 см и более, от темно-серого до серого цвета, рыхлого сложения, комковато-пылеватой, пластинчатой или слоеватой структуры; в целинном состоянии вверху обособляется маломощная дернина; горизонт в какой-то мере осолоделый, иногда подразделяется на A1 — гумусовый и А2 — осолоделый белесый слоеватый подгоризонты;

B1 — гумусовый иллювиальный солонцовый горизонт мощностью 7-20 см, темно-бурый или бурый с коричневатым оттенком, плотный, столбчатой, призмовидной или ореховатой структуры; столбчатые и призмовидные отдельности разделены неширокими трещинами, заполненными белесовато-серым мучнистым веществом нижней части горизонта А; грани структурных отдельностей покрыты блестящей, более темноокрашенной корочкой; столбы и призмы резко отделены от вышележащего горизонта; переход к горизонту В2 более плавный;

В2 — второй солонцовый, или подсолонцовый, горизонт, светлее предыдущего, мелкопризматической или ореховатой структуры; по граням структурных отдельностей отмечаются темные блестящие корочки; в горизонте возможны выделения карбонатов в виде белоглазки, выделения гипса и легкорастворимых солей;

ВС — переходный к материнской засоленной породе горизонт с выделениями карбонатов, легкорастворимых солей и гипса; вскипает с глубины 20-40 см;

С — засоленная материнская порода.

Содержание гумуса в верхней части гумусового горизонта колеблется от 1,5 до 7% и резко уменьшается к солонцовому горизонту (почти в 2 раза). В солонцах среди черноземов южных и каштановых почв наблюдается увеличение содержания гумуса в солонцовом горизонте В1 по сравнению с надсолонцовым. Реакция почв нейтральная или слабощелочная в верхнем горизонте и щелочная во всем остальном профиле. Емкость поглощения колеблется от 20 до 40 мг-экв на 100 г почвы, содержание поглощенного натрия составляет 10-40% емкости обмена в зависимости от степени развития солонцового процесса.

Профиль почв четко разделяется на горизонты по содержанию ила, валовому составу и емкости обмена. Верхний, надсолонцовый горизонт (элювиальная часть профиля) обеднен илом и полуторными окислами и несколько обогащен кремнеземом. Иллювиальные горизонты (горизонты вмывания) обогащены илистой фракцией и полуторными окислами. Гумусовый надсолонцовый горизонт всегда имеет более легкий механический состав, чем гумусовый иллювиально- солонцовый. Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и азота; распашка усиливает вынос в нижние горизонты легкоподвижного гумуса и одновременно с ним фосфора и азота.

Физические свойства солонцов неблагоприятны для растений. Солонцовый горизонт в сухом состоянии очень плотный, во влажном — мажущийся, вязкий, разбухает и становится водонепроницаемым. Вследствие этого на поверхности солонцов обыкновенно застаиваются воды атмосферных осадков. Просыхание солонцовых пятен отстает от общего состояния почвы на 10-15 дней, задерживая весеннюю обработку почвы. На солонцах запаздывают всходы, и, таким образом, нарушается общая равномерность созревания посевов.

Освоение солонцов возможно только при коренной мелиорации. Основным мелиоративным мероприятием на солонцах является гипсование, т. е. внесение сернокислого кальция, гипса. Этот прием особенно эффективен при орошении. В богарных условиях большое значение имеет влагонакопление, которое способствует удалению легкорастворимых солей и поглощенного натрия из почв.

При распространении солонцов небольшими пятнами среди массивов черноземных и каштановых почв улучшить солонцы можно землеванием, т. е. внесением на поверхность солонца 2-3 см плодородной земли. Часто применяют самомелиорацию солонцов, глубокую вспашку, при которой используются гипс и карбонаты самой почвы. Этот прием позволяет снизить плотность солонцового горизонта, улучшить водопроницаемость и увеличить запасы продуктивной влаги.

На солонцах, в которых гумусовый надсолонцовый горизонт достигает значительной мощности, эффективно сочетание поверхностной обработки и глубокого рыхления. Применение органических и минеральных удобрений способствует проведению коренной мелиорации солонцов. Из органических удобрений наиболее ценен навоз. Из минеральных удобрений необходимо применение азотных и фосфорных.

Солонцы автоморфные делятся на подтипы по морфологической выраженности и свойствам генетических горизонтов, которые определяются в значительной степени зональными условиями почвообразования.

2) Солонцы полугидроморфные распространены в лесостепной и степной зонах среди черноземных и каштановых почв на слабо-дренированных равнинах, в понижениях древних террас, приозерных понижениях. Они могут образовывать самостоятельные крупные массивы, но часто встречаются в комплексе с другими почвами.

Их формирование протекает при дополнительном грунтовом или грунтовом и поверхностном увлажнении одновременно. Грунто вые воды в таких почвах в той или иной мере засолены и залегают на глубине, допускающей их подтягивание к корнеобитаемому слою. В однородных глинистых и суглинистых породах грунтовые воды залегают на глубине 3-6 м, в легкосуглинистых и супесчаных — на глубине 2,5-4 м. Развиваются под разреженной и угнетенной степной растительностью со значительным участием полыни, а в сухостепной зоне — под кустарничковой растительностью.

Образование солонцов полугидроморфных объясняют ежегодным весенним поднятием засоленных почвенно-грунтовых вод, содержащих соли натрия, и насыщением почвенного поглощающего комплекса натрием. Последующее промывание профиля приводит к постепенному формированию надсолонцового горизонта вымывания (элювиального) и горизонта вмывания, или собственно солонцового горизонта. Для формирования полноразвитого профиля солонцов необходимо не менее 50-60 лет.

В типе солонцов полугидроморфных морфологическое и химическое деление на генетические горизонты выступает наиболее отчетливо.

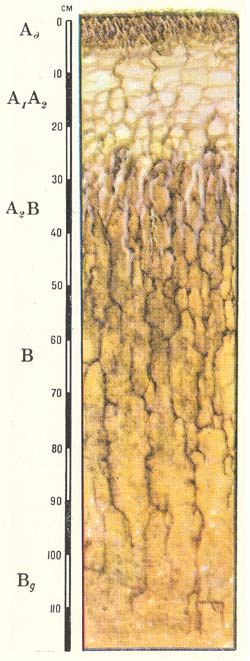

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Аd — дернина, маломощная, слаборазвитая; выделяется не всегда;

A(A1) — надсолонцовый гумусово-элювиальный горизонт мощностью 5-25 см и более, темно- или буровато-серый, комковато-пылеватой, порошистой, пластинчатой или слоеватой структуры, рыхлый, более легкого механического состава, чем нижележащий горизонт; сверху может выделяться пористая слитая корочка мощностью 1-2 см;

А2 — осолоделый горизонт, белесый, тонкослоеватой структуры, выделяется не всегда; обычно отмечается наличие белесой присыпки и слоеватость в нижней части горизонта А; переход к следующему горизонту резкий по плотности и структуре;

B1 — собственно солонцовый, иллювиально-гумусовый горизонт мощностью 7-12 см, коричнево-, темно-бурый или бурый, черный, очень плотный, с грубой столбчатой или призматической структурой, столбы и призмы распадаются на ореховатые структурные отдельности, по граням которых отмечается темная глянцевая корочка; вскипают с 20-30 см, но могут вскипать и с 80 см;

В2 — подсолонцовый горизонт, светло-бурый или бурый, уплотнен, менее плотный, чем предыдущий; ореховатой или призматической структуры; по трещинам и граням структурных, отдельностей темные гумусовые потеки; от верхней границы горизонта могут появляться выцветы, пленки и жилки легкорастворимых солей; ниже по профилю количество солевых выделений может уменьшаться или оставаться равномерным; выделения карбонатов в виде белоглазки могут залегать выше горизонта скопления солей; выделения гипса наблюдаются на разной глубине, а при содовом засолении могут и отсутствовать в профиле почв;

ВС — переходный горизонт, светло-бурый или палевый, призматической структуры, может содержать выделения легкорастворимых солей, гипса, карбонатов;

С — материнская порода, бесструктурная, разной степени засоления, постепенно переходит в водоносный горизонт.

Содержание гумуса в солонцах полугидроморфных колеблется от 1 до 12%, книзу довольно резко падает, но иногда отмечается накопление гумуса в солонцовом горизонте по сравнению с надсолонцовым.

Реакция почв нейтральная или слабощелочная в горизонте А и щелочная в целом по профилю. Почвы очень четко разделяются на генетические горизонты по содержанию ила, полуторных окислов емкости поглощения, а также содержанию поглощенного натрия. В иллювиальном горизонте происходит значительное накопление ила, полуторных окислов и увеличение емкости поглощения. Емкость поглощения в горизонте В достигает 50-60 мг-экв на 100 г почвы. В надсолонцовом горизонте содержание обменного натрия составляет 10-20% емкости поглощения, в солонцовом горизонте возрастает до 30-50%. Нередко в составе обменных оснований значительное место занимает магний.

Использование почв возможно после коренной мелиорации. Солонцы с близким залеганием легкорастворимых солей трудны для освоения, поскольку неглубокое залегание засоленных почвенно-грунтовых вод создает опасность вторичного засоления. Такие почвы целесообразнее использовать под пастбища.

В типе солонцов полугидроморфных выделяются четыре подтипа: солонцы лугово-черноземные, солонцы лугово-каштановые, солонцы лугово-полупустынные и солонцы полугидроморфные мерзлотные. В Центральной лесостепной и степной области распространены только первые два подтипа.

50. Солоди и осолоделые почвы. Генезис солодей. Классификация, строение, состав и свойства. Агрономическая оценка солодей.

Солоди распространены преимущественно в лесостепной и степной зонах среди массивов черноземов и темно-серых лесных почв, но встречаются они и в зоне сухих и полупустынных степей среди каштановых и бурых почв. Наиболее характерны они для западносибирской лесостепи. Доля солодей на территории Советского Союза составляет 0,1% почв; доля солодей с почвами разной степени осолодения — 0,5%.

Солоди приурочены к плоским недренированным равнинам, к замкнутым понижениям, покрытым древесной растительностью, преимущественно осиной, березой, ивой, и влаголюбивой травянистой растительностью. Растительность на солодях имеет вид небольших изолированных групп, разбросанных по степи, поэтому они и получили название колков или мокрых кустов. Развиваются солоди при высоком поверхностном или поверхностно-грунтовом увлажнении и характеризуются промывным или периодически промывным типом водного режима.

Происхождение солодей связывают с процессами рассолонцевания солонцов или с постоянным воздействием на незасоленные почвы слабых растворов натриевых солей. В процессе осолодения почв происходит образование легкоподвижных гумусовых веществ, которые вымываются нисходящими токами воды из верхних горизонтов. Одновременно под воздействием щелочных растворов происходит частичный распад алюмосиликатной части почвы на кремнекислоту и гидроокиси железа и алюминия. Полуторные окислы затем выносятся в нижние горизонты, в верхних же горизонтах происходит относительное накопление аморфной кремнекислоты, горизонт приобретает белесую окраску, становится более легким по механическому составу, чем нижележащие.

Таким образом, профиль солодей формируется по элювиально-иллювиальному типу. Процессу выноса полуторных окислов и органического вещества способствует оглеение, которое сопутствует осолодению. В результате формируется профиль почв, который морфологически очень напоминает дерново-подзолистые почвы. Солоди в профиле могут содержать карбонаты на глубине 50-120 см. В случае же отсутствия карбонатов критерием для определения почв должен быть характер окружающих почв.

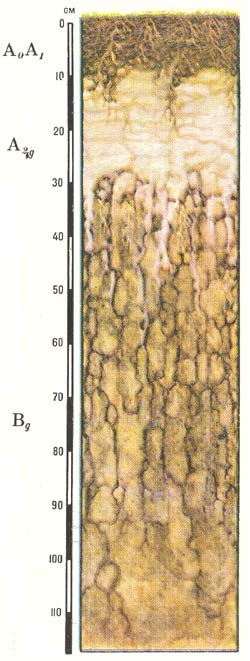

Для солодей характерна четкая дифференциация на горизонты. Профили почв имеют следующее морфологическое строение:

Профиль солодей лугово-степных (дерново-глееватых)

Профиль солодей лугово-болотных

А1(А0А1) — гумусовый осолоделый или перегнойный горизонт, достигающий 10-15 см; сверху имеется слой лесной подстилки или дернины;

А2 — осолоделый горизонт мощностью 5-20 см, белесый, плитчатой или слоевато-чешуйчатой структуры, содержит марганцово-железистые новообразования в виде дробинок, бобовин;

А2В — переходный горизонт мощностью до 10 см, неоднородно окрашен, темно-бурый с белесыми пятнами и потеками, уплотнен, плитчато-мелкоореховатой структуры;

В — иллювиальный горизонт мощностью около 40 см, плотный, темно-бурый или бурый, ореховато-призматической структуры, с наличием белесой присыпки и глянцевого налета (лакировки) по граням структурных отдельностей. Горизонт часто разделяется на два-три подгоризонта: верхняя часть — Вг, нижняя часть — В2, последняя имеет более светлую бурую окраску, количество белесой присыпки по граням структурных отдельностей уменьшается;

С — почвообразующая желто-бурая порода, плотная, встречаются карбонаты в виде пятен и журавчиков, оглеение появляется на разной глубине.

Солоди содержат от 1,5-2 до 6-8 и даже 15% гумуса, который глубоко проникает в почву и количество которого резко уменьшается в горизонте А2. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. Осолоделый горизонт А2 обеднен илом, полуторными окислами и относительно обогащен кремнеземом. В иллювиальном горизонте В отмечается накопление ила и полуторных окислов.

Для почв характерно значительное содержание аморфной кремнекислоты, растворимой в 5%-ной КОН. Емкость поглощения осолоделого горизонта — 10-15 мг-зкв на 100 г почвы, в иллювиальном горизонте — 30-40 мг-экв на 100 г почвы. В составе катионов преобладают Са» и Mg», а также незначительные количества Na’, следы Н’ и АГ». Реакция почв вверху может быть от нейтральной до кислой, в нижней части — слабощелочная. В водной вытяжке из солодей обнаруживается незначительное содержание легкорастворимых солей. Почвы могут содержать гипс.

Солоди отличаются низким естественным плодородием. Для окультуривания их необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также применение известкования. Для улучшения водно-физических свойств наряду с внесением органических удобрений применяют глубокое рыхление. При залегании солодей мелкими пятнами среди распахиваемых массивов улучшение их возможно путем землевания. Крупные массивы солодей распахиваются вместе с вмещающими их черноземами. Но как правило, использование солодей под посевы сельскохозяйственных культур ограничивается их положением на отрицательных элементах рельефа, что мешает своевременному проведению полевых работ, так как почвы длительное время находятся в переувлажненном состоянии. Солоди степных лиманов используются как сенокосы и пастбища.

Солоди делятся на подтипы по степени увлажнения: солоди лугово-степные (дерново-глееватые), солоди луговые (дерново-глеевые) и солоди лугово-болотные.

Данный тип почв включает в себя следующие подтипы:

Источник