§ 16. Почвы (учебник)

§ 1 6. Экваториальные леса

1. Вспомните, какое простирания имеет экваториальный пояс.

2. Каковы особенности экваториального климата?

3. Которых растений и животных называют эндемиками?

РАСПОЛОЖЕНИЕ И климатические условия. Зона влажных вечнозеленых экваториальных лесов расположена вдоль экватора в впадине Конго и на побережье Гвинейского залива. Ее образования обусловлено экваториальным постоянно жарким и постоянно влажным климатом.

День в экваториальном лесу обычно начинается погожим утром. К обеду солнце успевает сильного нагреть земную поверхность. Нагретый от нее воздух, насыщенный влагой, после полудня поднимается вверх и образует кучевые облака. После полудня из облаков, сгустились до черноты, на землю падает дождь, которая сопровождается грозой. Молнии в гневе рассекают небо. С наступлением непогоды деревья бешено раскачиваются, словно хотят от ужаса сорваться с места. Однако крепкие корни удерживает их мощные стволы. Через несколько минут вода будто гасит бурю. И по окончании дождь, лес снова стоит спокойно и величественно. К вечеру опять наступает тихая и ясная погода.

ГРУНТЫ. Под экваториальными лесами сформировались красно-желтые ферраллитные почвы.Название «ферраллитные» происходит от слов феррум – железо и литое – камень. В густом лесу земля завалена опавшими листьями. В условиях жаркого и влажного климата оно быстро перегнивает. Казалось бы, создаются все условия для формирования плодородных почв. Однако это не так. Органические вещества, образующиеся в большом количестве, в почве почти не накапливаются. Объясняется это тем, что густые корни многочисленных растений, расположенный у самой поверхности, быстро поглощает питательные вещества. Остатки же органических вещества ежедневными обильными дождями вымываются, выносятся в низшие горизонты. В верхних горизонтах остаются нерастворимое железо и алюминий, которые и придают почвам яркого красновато-желтого окраски.

Железо из почвы

Красно-желтые ферраллитные почвы могут образовывать на поверхности сплошную твердую корку. Содержание железа в ней может достигать 25%. При таких условиях грунт можно использовать как железную руду.

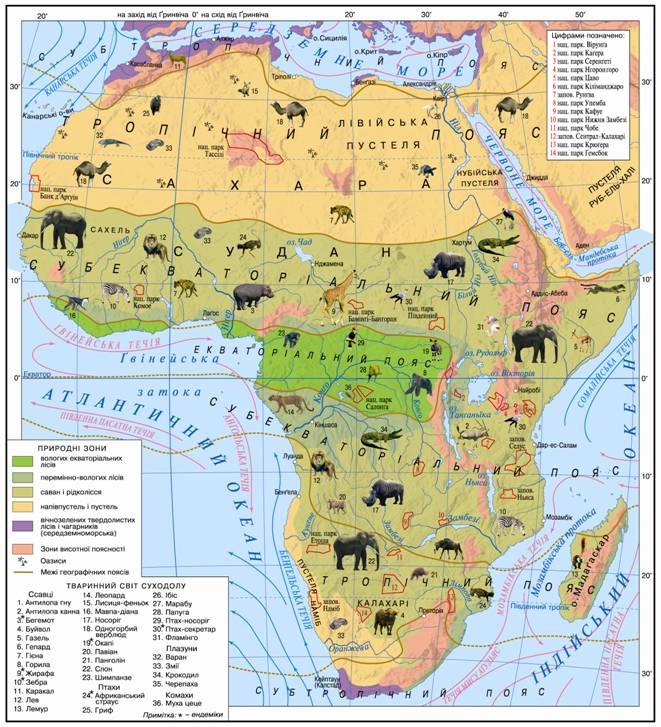

Рис. Природные зоны Африки

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Достаточная количество тепла и влаги обусловливает развитие пышной растительности. Африканский влажный экваториальный лес поражает богатством видов и густотой растений. Одних только деревьев там насчитывают около 3 тыс. видов. В борьбе за свет, они растут в 4-5 ярусов. Верхний ярус образуют высокие фикусы и пальмы, достигающих 70 м. Многие могучих деревьев имеют дополнительные доскоподибни корни-подпорки — крепкие вырасти, обеспечивающих устойчивость. У деревьев-великанов листья жесткое и плотное, часто с блестящей поверхностью. Так они защищаются от палящих лучей солнца и ударов дождевых струй во время ливней.

В нижних ярусах растут тиневитривала кустарники, древовидные папоротники, кофейное дерево, бананы. Гигантские лианы толщиной с руку обвивают стволы деревьев, вылезают по ним вверх, перекидываются с кроны на крону, падают вниз на землю и снова ползут вверх по другому стволу. Их хитроумные сплетения делают лесную чащу непроходимой. Высоко на стволах, ветвях и даже листьях деревьев расположились полчища растений-паразитов, высасывают питательные вещества из других растений . В основном это орхидеи, которые пытаются многочисленными воздушными корнями дотянуться до земли. Ими они способны поглощать влагу прямо из воздуха.

Листья крупные и малые, узкое и широкое, светлое и бутылочное закрывает все щели и просветы в куполе леса. Опадает оно не все сразу, а по очереди, листок за листком. Поэтому лес постоянно зеленый. Растения в нем растут, цветут, плодоносят одновременно и в течение всего года. Через густую крону деревьев едва пробивается солнечный свет, поэтому в лесу даже среди день царят сумерки. Лесная чаща окутана густым туманом. В сыром воздухе трудно дышать. Человек в экваториальном лесу чувствует будто на дне зеленого моря.

Рис. В объятиях баобаба

Рис. Акации в предгорье Килиманджаро

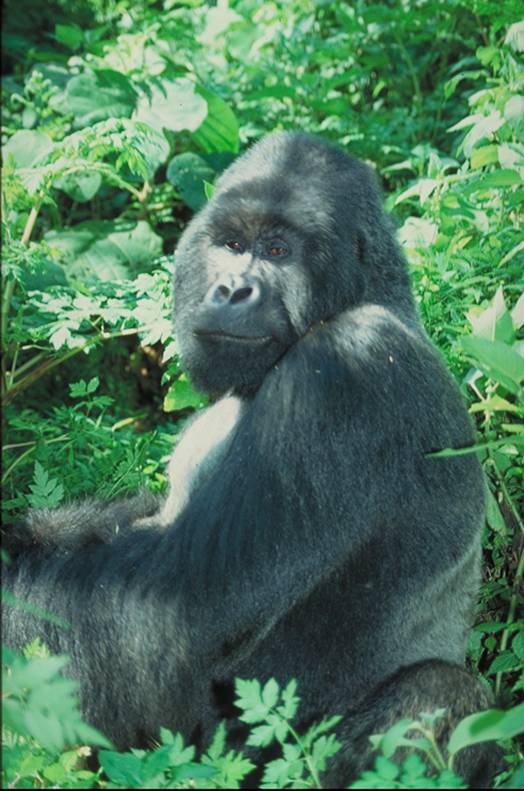

ЖИВОТНЫЙ МИР. Животные в экваториальном лесу живут преимущественно на деревьях. Кроме птиц, грызунов и насекомых, там находят пищу и приют разные обезьяны: мартышки, павианы, шимпанзе. В труднодоступных районах обитают человекообразные гориллы. Обезьяны питаются плодами деревьев, молодыми листьями и устраивают в верхушках гнезда из сломанных веток. Передвигаться им помогают лианы, отдельные их виды так и называются «обезьяньи лестницы». Крупнейший хищник леса — Леопард, подстерегая добычу, тоже скрывается в кронах деревьев.

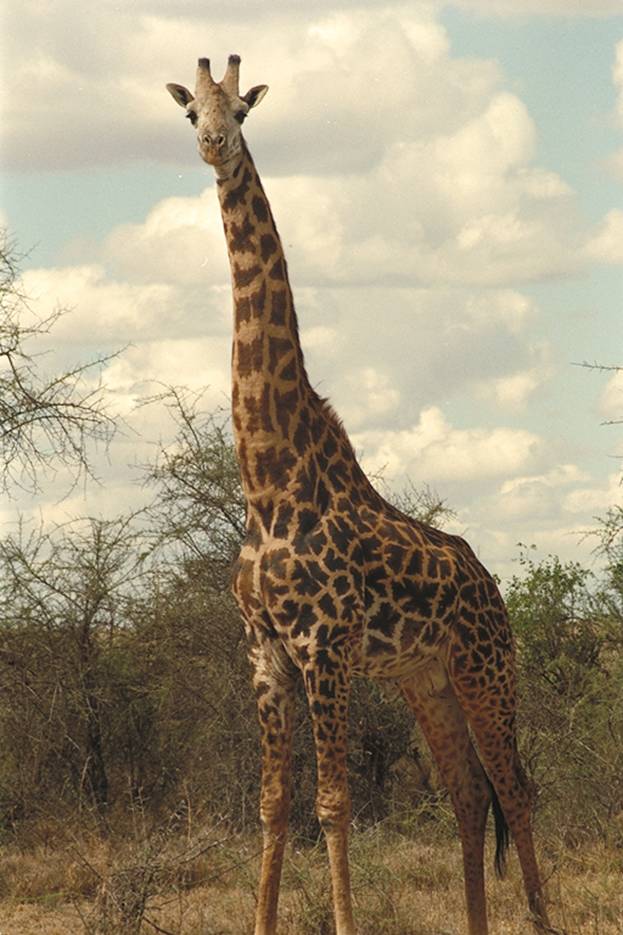

Наземные жители экваториального леса мельче, чем на открытых пространствах, так как крупным животным трудно продвигаться в густых зарослях. В подлеске почти нет травы, поэтому нет и животных, которые питаются ею. Зато много таких, которые поедают листья деревьев и кустарников: африканский Оленьок, китицевухи свиньи, окапи — родственник жирафа. В реках водятся крокодилы, а на их берегах — карликовые бегемоты, которые являются одними из редчайших животных на Земле.

Все ярусы леса населяют разнообразные птицы. Среди них много попугаев. Птица-носорог имеет большой и толстый клюв для сбора плодов.

Змеи, большинство из которых ядовиты, также живут на деревьях. Зеленый цвет тела делает их похожими на лианы и позволяет искусно маскироваться среди листьев. Одной из самых опасных змей в мире считают древесную кобру — мамбу . Она агрессивна и очень ядовита. Ее сильный яд поражает нервную систему и через несколько минут человек теряет сознание и умирает.

Во всех ярусах леса распространены разнообразные насекомые. Многие больших ярких бабочек. В экваториальных лесах обитает самая тяжелая на планете насекомое — жук-голиаф. Он весит 100 г, но несмотря на это, может летать. Некоторые виды муравьев передвигаются длинными колоннами, поедая все живое на своем пути. Очень опасна муха цеце, которая переносит возбудителя болезни, вызывает гибель домашних животных и сонную болезнь у людей.

Влажные экваториальные леса сменяются переменно-влажными субэкваториальным лесами, где рядом с вечнозелеными деревьями растут и листопадные, которые сбрасывают листья в сухой сезон.

Рис. Серебристая горилла. Восточный Заир

ЗНАЧЕНИЕ Экваториальных лесов. Экваториальные леса имеют большое хозяйственное значение. В них растут деревья, имеющие ценную (прочную и красивую) древесину — черное (эбеновое), красное, сандаловое. Из нее изготавливают дорогие мебель. Кофейное дерево стало родоначальником культурной кофе. Масличная пальма дает пищевую и техническую пальмовое масло. Винная пальма используется для приготовления вина. Из листьев, коры и плодов многих растений изготавливают лекарства.

Однако в природе экваториальные леса имеют всепланетное значение. Растения влажного леса поглощают огромное количество углекислого газа и выделяют в атмосферу Земли кислород. Поэтому их называют главным источником кислорода, «легкими планеты». К сожалению, леса десятилетиями вырубались под поля и плантации, для заготовки древесины. Вслед за вырубленными деревьями исчезают и животные.

1. Каковы особенности размещения природных зон Африки?

2. Где расположена зона влажных экваториальных лесов?

3. Под влиянием которых природных факторов формируются почвы экваториальных лесов?

4. Как приспособились растения к жизнь в густом влажном экваториальном лесу?

5. Почему влажные экваториальные леса вечнозеленые?

6. Какие животные распространены в экваториальном лесу?

Источник

Для влажных экваториальных лесов характерны почвы. Почвы влажных тропических и экваториальных лесов

Эти почвы образуются под покровом наиболее продуктивной формации суши– постоянно влажных тропических лесов. Они распространены на большей терри-ории Южной Америки, Африке, на Мадагаскаре, в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на Филиппинах, в Новой Гвинее и Австралии.

Красные, красно-желтые и желтые ферраллитные почвы распространены в тропических и экваториальных областях под влажными тропическими и экваториальными лесами. В Южной Америке широтно вытянутая зона желтых и красножелтых ферраллитных почв протягивается через весь континент: от Анд до Атлантического побережья. Она охватывает всю Амазонскую низменность, Гвианское нагорье и северную часть Бразильского нагорья. В Африке зона желтых и красно-желтых ферраллитных почв охватывает Конго-гвинейскую почвенную область (впадина Конго и примыкающие с севера части плато Азанде, массив Камерун и побережье Гвинейского залива). Границы ее проходят почти симметрично

Широкое исследование природных ресурсов на всей территории Юридической Амазонки с акцентом на добычу и древесину осуществлялось с использованием радарных изображений. Все крупные проекты и многие небольшие или средние проекты, такие как добыча золота, оказали сильное воздействие. Однако важно дифференцировать эти проекты в отношении их масштабов и пространственного распределения. Железные дороги или автомагистрали допускают линейное распространение обезлесения на большие расстояния. Уничтожение леса путем имплантации сельскохозяйственных проектов, помимо сопутствующих дорожных осей, имеет тенденцию рассеиваться по викальным дорогам в обширных районах.

по 5-8 северной и южной широты.

Для образования почв влажных тропических и экваториальных лесов необходимы:

1. Влажный теплый или жаркий климат, при котором коэффициенты увлажнения 7-8 месяцев в году равны 1-2, а в остальные не опускаются ниже 0,6 и

температуры почвы большую часть года или в течении всего года превышают 20С.

Непосредственная экономическая ценность леса ошибочно представлена как меньшая стоимость альтернативных видов землепользования. Эта разница даже искусственно дополняется фискальными механизмами. Из изображений спутников вычисления были переделаны, получив.

После уменьшения значений. Любопытно, что, вопреки тому, что можно ожидать, его корни пропорционально очень коротки! Более того, эта особенность была причиной несчастных случаев в великих работах, требующих обезлесения в регионе. Й, что из-за их небольшой базы поддержки и фиксации на земле огромные деревья леса Амазонки прикреплены, некоторые другие — своими навесами и ветвями.

2. Почвообразующие породы – продукты выветривания феррсиаллитноаллитного или ферраллитного состава, бедные основаниями, богатые полуторными окислами, и с глинными минералами каолинит-галлуазитовой группы.

3. Лесная растительность, большая емкость биологического круговорота веществ и обильный ежегодный опад.

4. Положение в рельефе, обеспечивающие свободный дренаж- вынос подвижных продуктов выветривания (оснований и части кремнезема) и исключающие развитие сильной эрозии.

Потеря поддержки деревьев вокруг них, они разрушаются, когда их меньше всего ждут, например, камни домино, иногда вызывая травмы и даже смерть рабочих и инженеров фабрики, как это случалось не раз в течение Трансамазоники! Как объяснить такую диспропорцию?

Двумя важными функциями так называемой корневой системы, т.е. набора корней любого растения, помимо поддержки, являются: получение воды и поглощение питательных веществ, то есть некоторых минеральных элементов, необходимых для роста, и все метаболизм дерева.

Что касается питательных солей, то они чрезвычайно скудны на амазонских почвах и, как правило, более обильны в тонком поверхностном слое, который не превышает 20 или 30 сантиметров. Ниже мы находим десятки или даже сотни футов песка! Исключением из этого правила являются, конечно же, плодородные регионы ваз, которые, как мы уже говорили, получают питательные вещества из Анд и Гвианского щита в каждый период наводнения и некоторые изолированные точки определенного минералогического строения. Исследования почв более или менее практиковались в то же время, что и работы Сеоли земледельца Фелисберто Камарго и другие, наконец, привели к осознанию этой тревожной истины: почвы Амазонки являются бесплодными; его функция по отношению к деревьям почти исключительно из физического питания!

5. Возраст рельефа, достаточный для образования ферраллитных продуктов выветривания.

Ферраллитизация – стадия выветривания массивных пород или наносов, сопровождающаяся распадом большей части первичных минералов (за исключением кварца) и образованием вторичных минералов группы каолинита и галуазита с низким отношением SiO2/Al2O3 меньше 2. Выветривание идет в условиях свободного дренажа, поэтому подвижные продукты разрушения первичных и вторичных минералов – Са, Mg, K, Na, SiO2 выносятся из выветривающейся толщи. Освобождающиеся при выветривании гидраты окислов железа и алюминия малоподвижны и накапливаются в больших количествах (50-60% и более) в окислительной среде, бедной органическими кислотами. Гидроокислы железа накапливаются в форме гетита и гематита и равномерно прокрашивают массу каолинита, сообща выветривающейся толще охристо-желтый или красный цвет. Освобождающиеся

Очевидная некогерентность такой богатой растительности, расцветающей на таком бедном субстрате, может быть объяснена только совершенной экономикой, в которой практически нет потерь: элементы питательных веществ здесь сопоставимы с «оборотным капиталом» фундаментальной системы для прогресса процесса, но это не может быть потрачено. Фактически лес наблюдает за совершенной рециркуляцией элементов, гарантирующих их полное и эффективное использование всеми частями растений и полное восстановление на землю путем разложения листьев и мертвых тканей.

окислы алюминия кристаллизуются и образуют гиббсит или гидраргиллитAl2O3 .3H2O и бемитAl2O3 .H2O.

В феррсиаллитных корах выветривания отношение SiO2/Al2O3 равно 2-3. В составе глинистых минералов сохраняется несколько больше кремнезема и оснований.

Под пологом тропических влажных лесов с густой и разветвленной корневой системой, большим опадом, разнообразной почвенной мезофауной, среди которой особенно обильны различные виды термитов, почвообразованием захватывается значительная толща породы. Если почва образуется на коре выветривания, сохранившей структуру исходной породы (так называемом литомарже), нижняя граница почвы легко устанавливается: в сфере почвообразования вследствие воздействия корней и почвенной фауны, утрачивается первоначальная структура породы, изменяется макро и микроморфология.

Здесь необходимо подчеркнуть важность совместного поведения различных элементов этой сложной системы, а именно растений, животных, дождей, света, тепла, почвы, микроорганизмов, как частей или механизмов одной и той же машины в непрерывном движении. Ни один из них не может быть пропущен или изменен под угрозой полного разрушения всего набора!

Высокая эффективность этой системы при использовании питательных веществ может быть хорошо подтверждена быстротой, с которой элементы поглощаются установкой. Поэтому питательные вещества должны абсорбироваться, как только они достигают почвы. Частично это достигается непосредственно из дождевой воды, падающей на деревья, мытья и сбрасывания всех видов отходов и экскрементов птиц, насекомых и других животных, которые заполняют листья и ветви растения. Что касается листьев, отходов и всего растительного или животного материала, который падает на землю, все это разлагается и с невероятной быстротой превращается в студенистый гумус, способный в течение некоторого времени поддерживать питательные вещества, возникающие в результате разложения, проживания и выщелачивания.

Климатические условия их формирования характеризуются значительными атмосферными осадками на протяжении всего года: сухой сезона обычно не превышает 1-2 месяца. Годовая сумма осадков 1800-2000 мм, хотя в отдельных местах достигает 5000-8000, а в других уменьшается до 1600-1700 мм. Значительное количество выпадающей влаги не сопровождается пресыщением этих ландшафтов водой. Даже в наиболее сильно увлажняемых тропических лесах отсутствуют явления заболачивания.

Во всех этих процессах необходимо участие богатого населения почвенных микроорганизмов, от бактерий до червей и мелких членистоногих, каждая из которых имеет определенную функцию по отношению ко всему процессу. Разложение органического вещества животного и растительного происхождения осуществляется бактериями и грибами, которые буквально измельчают, растворяют и превращают их в ассимилируемые продукты.

Особое значение в настоящее время уделяется так называемым микоризам, обычно микроскопическим и нитевидным грибам, которые развиваются в симбиотической связи с корнями деревьев. Эти грибы не только участвуют в процессе солюбилизации и метаболизма фосфора, существенного для растений, но и образуют обширную нитчатую сеть, которая значительно увеличивает площадь поглощения корневой системы вдоль поверхности, повышая эффективность получения питательных растворов, Некоторые из этих грибов образуют микроскопические нити, непосредственно связывая внутреннюю часть корневых клеток с разлагающимися листьями, чтобы образовать настоящие мосты для переноса фосфора из них в эти.

Тропические ландшафты получают много тепла. Среднемесячные температуры более 20° С, колебания этих величин на протяжениигода 3-5є С.

Обилие тепла и влаги обуславливают самую большую среди биоценозов мира биомассу – в среднем 5000 ц/га, а иногда более 17000 ц/га сухого органического вещества. Для максимального использования световой энергии под покровом деревьев высотой 30-40 м расположено еще несколько ярусов деревьев, приспособленных к рассеянному свету. Для этих лесов характерна обильная эпифитная растительность. Эпифиты накапливают химические элементы не из почвы, а за счет других растений, животных и атмосферной воды, а затем, отмирая, обогащают почву этими элементами.

Легко предсказать, что все более распространенная практика сжигания леса неконтролируемо как процесс подготовки к будущему культивированию должна быть крайне вредной для этих микробитантов, столь необходимой для нормального развития растительности, Аналогичным образом, неизбирательное применение агрохимикатов, таких как инсектициды и гербициды, может оказывать токсическое воздействие на эти микроорганизмы.

Франкеном, который состоял из анализа и сравнения химически непосредственно падающей дождевой воды, воды, стекающей с листьев, подземных вод. Результаты показали, что в то время как дождевая вода, собранная непосредственно, была химически чистой, воды, стекающие с листьев или протекающие через дерево, были богаты питательным веществом очень разнообразного разложения от дерева к дереву. Однако почвенная вода была почти такой же чистой, как и прямой дождь.

В почвы поступает большое количество органических остатков, но и гумификация и минерализация их идут очень быстро, чему способствуют высокие температуры (в тропиках свыше 20°С в течение всего года) и постоянная влажность почвы, оптимальная для развития микроорганизмов. Поэтому содержание гумуса в почвах невелико, состав гумуса ульматно-фульватный. Растворимые фракции фульвокислот в среде, бедной основаниями, глубоко проникают в почву и воздействуют на большую ее толщу. Они растворяют полуторные окислы, связывают их в органо-минеральные комплексы, обладающие благодаря большому количеству полуторных окислов и низкому отношению Фульвокислот: R2О3 малой подвижностью. Тем не менее, в результате растворения наблюдается перераспределение полуторных окислов, особенно окислов железа: в коре выветривания они локали-

Это доказывает, что сложная сеть корней и микоризы эффективно действует как высокоэффективный фильтр при непосредственном удержании всех соединений раствора, которые затем повторно вводятся в необоснованные деревья для грунтовых вод, что в конечном итоге означало бы постоянную потерю земли в океан. С другой стороны, нельзя забывать о физических факторах, которые вместе с биологическими способствуют идеальному функционированию этой сложной и уникальной системы. Температура, например, является важным фактором в поддержании этой невероятной пролиферации и высокой метаболической эффективности почвенных организмов — главным образом грибов — которые способствуют разложению органического вещества.

зованы на отдельных участках (и образуют псевдоморфозы по выветрелым зернам железосодержащих минералов), а в почве рассеяны равномерно прокрашивают почвенную массу, образуя местами мелкие зернистые выделения и микроконкреции (диаметром от 0,05 до 1,5мм).

В дождевых лесах Африки на поверхность почвы в течении года поступает около 120-150 ц/га растительных остатков. Общий опад оценивается в 250 ц/га. Несмотря на столь значительный опад, большая его часть разрушается на протяжении года благодаря интенсивной деятельности почвенных животных и микроорганизмов. Сплошной лесной подстилки нет, тонкий слой мертвых листьевперемежается с участками оголенной земли. Вместе с опадом в год на 1 га почвы поступает около 100 кг кальция, 40-50 кг магния, от 50 до 100 кг калия и других элементов. Однако большая их часть захватывается сложной корневой системой многоярусного дождевого леса и вновь вовлекается в биологический круговорот. В связи с необходимостью захватывать элементы питания из продуктов опада корневая масса деревьев тропического дождевого леса расположена в приповерхностной части почвы (до 50-70 см).

Такая эффективность была бы совершенно маловероятна, например, в европейской стране или в любом другом умеренном или холодном климате, где в течение значительной части года почва замерзнет путем уменьшения или полного аннулирования микробной активности.

С другой стороны, сокращение количества питательных веществ, которые приводятся к рекам, приводит нас к новой серии вопросов. Если питательные вещества необходимы, как основные элементы, и кормить водные растения, которые, в свою очередь, составляют основу всей пищевой цепи, которая идет на рыбу, рептилий, птиц и водных млекопитающих, поскольку объясняется, что реки Амазонки обладают такой обилием этих животных?

Геохимическая особенность биоценозов заключается в том, что почти вся масса химических элементов, необходимых для питания растений, содержится в самих растениях и только благодаря этому не вымывается обильными атмосферными осадками. Если вырубить дождевой тропический лес, то вместе с гибелью деревьев нарушится вся тысячелетиями создаваемая природная система и под сведенным лесом останутся бесплодные земли.

Следует, во-первых, помнить, что, хотя реки не получают практически никакого минерального вклада с земли, они несут значительное количество этих элементов от их происхождения на плато Анд или Гуаяс, включая ежегодное внесение, часть этих материалов, в виде плодородных осадков, в Вршеа. В этих низких регионах, затопленных каждый год, растет растительность, растущая из растительных земель, с другой экономикой, поскольку она не имеет ежегодного обновления питательных материалов, приносимых самой рекой.

В сезон наводнений вся площадь, образованная игапами, которые ранее были сухими и, следовательно, выложены листьями, сухими ветвями и другими натуральными продуктами леса, затопляется водами, оставаясь полупогруженными в течение нескольких месяцев. Кроме того, все те растительные остатки, которые были осаждены в почве в течение года, в настоящее время затоплены, подвергаются быстрому разложению, составляя органическую пищу для большого количества мелких животных, таких как черви, личинки насекомых, ракообразные и т.д. которые, в свою очередь, составляют рыбу.

Профиль почвы дождевого леса имеет маломощный (5-7см) гумусовый гори зонт А серого цвета, сменяющийся переходным горизонтом А/В (10-20 см), на протяжении которого полностью исчезает гумусовый оттенок. Структура верхней части профиля очень непрочная. В некоторых почвах этой группы, в которых развиты процессы лессиважа, выделяется иллювиальный горизонт В, отличающийся от почвообразующей породы слабой уплотненностью.

Поэтому существует строгая экономия в распределении химических элементов на землях и на суше, с тем чтобы они обеспечивали максимальную биологическую активность и рост с минимальными потерями. Если бы это было не так, вся амазонская экосистема давно бы перестала существовать, вероятно, превратилась в великую эстетическую пустыню, потому что этот густой океан растительности скрывает неожиданную реальность: чрезвычайно редкую почву!

В пустынной области с редкой растительностью испарение может быть намного больше, чем пот. Но в области растительности гораздо больше, чем пот. Однако в регионе Амазонки количество воды, поступающей из почвы в атмосферу, через транспирирование, намного больше, чем при простом испарении. Легко понять, почему: поскольку удаление водяного пара пропорционально поверхности, очевидно, что сумма поверхностей всех листьев одного дерева часто больше поверхности почвы, соответствующей проекции навеса этого дерева, то есть поверхность дерева, занимаемого деревом.

Итак, для почв характерно: интенсивное внутрипочвенное выветривание до феррсиаллитной или ферраллитной стадии, слабое или умеренное накопление гумуса ульматно-фульватного состава, накопление в илистой фракции каолинита, присутствие значительного количества гидратов окислов железа, а на ферраллитной стадии – и гидратов окислов алюминия.

Даже озера с их свободной поверхностью, непосредственно находящиеся в контакте с воздухом, испаряются меньше, чем равная площадь, но покрыты лесом! В Амазонии устранение почвенной воды становится настолько большим, что деревья закрывают штрихи или отверстия их листьев, через которые выпадает водяной пар, что значительно сокращает или даже полностью прекращает фотосинтетическую активность в самые жаркие часы дня, так что нет полной сушки поверхности почвы. Поскольку фотосинтез имеет двойную функцию устранения водяного пара и поглощения углекислого газа для фотосинтеза, их закрытие почти прерывает фотосинтез между 12 и 18 часами каждый день!

Морфология почв варьирует в зависимости от характера почвообразующихпород. На основных породах почвы темно-красного цвета и хорошо оструктурены, на кислых породах светлые, кирпично-красные или красновато-желтые, с хуже выраженной структурой. Выделяются горизонты A0, Afu, Bmb, Cferal.

A0 – горизонт подстилки мощностью 1-2 см, состоит из сухих листьев, часто отсутствует

Afu – гумусовый горизонт, в верхней части (до глубины 5-7см) серый или коричневатой окраски, копролитовой или мелкокомковатой структуры, в нижней (до глубины 25-35 см) – бурый, желто-бурый или красновато-бурый, с комковатой структурой. Местами на гранях структурных отдельностей заметны глянцевитые коллоидные пленки.

Bmb – метаморфический горизонт буровато-красного или буровато-желтого цвета, рыхлый, с непрочно комковатой структурой, пронизан корнями, ходами насекомых. Мощность его 80-100 см. Окраска с глубиной становится более яркой, кирпично-красной или темно-красной. Часто в этом горизонте присутствуют округлые железистые конкреции. На глубине 150-180 см начинается почвообразующая порода СFeral. Переход к ней заметен по появлению признаков структуры исходной массивной породы или наноса.

Общее содержание гумуса в самом верхнем горизонте этих почв несколько процентов. В составе гумуса преобладают относительно подвижные бурые гуминовые и фульвокислоты. Эти соединения (особенно фульвокислоты) вмываются на всю глубину профиля. В нераспаханных почвах содержание гумуса в самом верхнем 3-5 сантиметровом слое часто достигает 10%. Однако уже на глубине 10-15 см оно падает до 2%, а в метаморфическом горизонте – до 1% и менее. В составе гумуса преобладает фракция фульвокислот, отношение Сг/Сф равно 0,5-0,6 в верхней части и 0,2-0,1 в нижней части гумусового горизонта. Фракция гуминовых кислот представлена бурыми гуминовыми или ульминовыми кислотами (первая фракция в групповом составе), связанными с фульвокислотами и подвижными формами окислов железа. Фракция гуминовых кислот, связанных с кальцием, отсутствует.

Реакция по всему профилю почвы кислая, рН 4-5,5. Емкость поглощения этих

почв очень небольшая, сумма поглощенных катионов обычно равна 2-3 мг-экв на 100г почвы. По отношению к катионам имеют очень малую емкость поглощения, но благодаря обилию гидроокислов железа они хорошо оструктурены, обладают хорошей водопроницаемостью. В кислой среде часть коллоидов гидроокислов железа и алюминия имеет положительныйзаряд, поэтому эти почвы способны поглощать анионы. В составе поглощенных оснований преобладает алюминий (60-80% от емкости поглощения), в небольшом количестве по всему профилю при сутствует поглощенный водород. Поглощенный водород и алюминий составляют около 85-90% от суммы поглощенных оснований.

В настоящее время особенно распространен термин ферральсоли, или ферраллитные почвы, предложенный французскими почвоведами. Название связано с присутствием в этих почвах свободных оксидов железа и алюминия. В действительности наличие свободных оксидов железа и алюминия, а также присутствие определенных глинистых минералов обусловлено развитием современных почв на продуктах древнего выветривания, обогащенных этими оксидами. Поэтому ферраллитные почвы местами распространены далеко за пределами постоянно влажных тропических лесов и встречаются не только в ландшафтах муссонных лесов и редколесий, но даже в условиях относительно сухих саванн.

Цвет почв зависит в значительной степени от содержания в почвообразующих породах окислов железа и от степени их гидратации. На породах основного состава, богатых железом, образуются красноземы, красные и темно-красные ферраллитные, хорошо оструктуренные почвы. На породах среднего и кислого состава, особенно в условиях расчлененного рельефа, почвы имеют признаки гидроморфизма, в них меньше окислов железа. Это — красно-желтые, желтые ферраллитные почвы и желтоземы, встречающиеся часто в сочетаниях с глеевоэлювиальными ферраллитными и латеритными почвами, обогащенными железистыми конкрециями. Местами железистые конкреции образуют сплошные плотносцементированные горизонты. При эрозии почв и выходе на поверхность такие горизонты выступают как бронирующие латеритные панцири.

Все почвы семейства недостаточно обеспечены азотом, калием и особенно фосфором, а также многими микроэлементами. Внесение удобрений, собенноорганических, дает существенное повышение урожайности.

Почвы речных пойм

Алювіяльныя (поймавыя) дзярновыя і дзярновыя забалочаныя глебы Фарміраванне глебаў у поймах рэк адбываецца пад уплывам не толькі фактараў глебаўтварэння, уласцівых той або іншай глебава-кліматычнай зоне, але і асаблівых умоў, якія ствараюцца ў выніку штогадовага затаплення іх паводкай і адкладамі на паверхні свежага алювіяльнага наносу.Паводле саставу і характару рачных наносаў, гідралагічнага рэжыму і глебаў у поймах звычайна вылучаюць тры зоны: прырэчышчавую, цэнтральную і прытэрасную.

Прырэчышчавая пойма мае невялікую шырыню і больш прыўзнятая ў параўнанні з іншымі часткамі поймы. Тут адкладаюцца ў вялікай колькасці

самыя грубыя пясчаныя і супясчаныя наносы. Пры паўторных паводках яны размываюцца і перамяшчаюцца, утвараючы своеасаблівы грывісты рэльеф. З-за штогадовага адкладу свежага наносу, прыўзнятасці і аслабленага ўвільгатнення летам працэсы глебаўтварэння ў гэтай зоне поймы развіваюцца

запаволена. Тут фарміруюцца дзярновыя слабаразвітыя або неразвітыя слаістыя глебы з невялікай колькасцю гумусу.

Цэнтральная пойма характарызуецца выраўнаваным рэльефам і займае больш вялікую прастору. У гэтай зоне адкладаюцца больш тонкія часцінкі

пераважна супясчанага, сугліністага і гліністага складу.

У залежнасці ад характару вясновай паводкі глебы цэнтральнай часткі поймы могуць складацца са слаістых і зярністых алювіяльных адкладаў.

Зярністая пойма ўтвараецца ў паніжэннях рачной даліны, дзе паводкавыя воды цякуць павольна і падоўгу застойваюцца. У адносна павышаных месцах

цэнтральнай поймы, дзе паводкавыя воды цякуць хутка, адкладаецца грубы пясчаны матэрыял, які пры аслабленні разліву перакрываецца слаямі больш

тонкіх наносаў. Пры такім характары паводкі ўтвараецца слаістая пойма.

Прытэрасная зона поймы размяшчаецца найбольш далёка ад рэчышча і займае самае нізкае становішча. Гэтая зона характарызуецца залішнім

увільгатненнем і шырокім распаўсюджваннем тарфяна-балотных глебаў. Згодна з прынятай класіфікацыяй, сярод алювіяльных (поймавых) глебаў

на ўзроўні падтыпаў вылучаюцца алювіяльныя неразвітыя, алювіяльныя дзярновыя ападзоленыя, алювіяльныя дзярновыя (ападзоленыя) слабаглеява-

тыя, алювіяльныя дзярновыя глеяватыя і алювіяльныя дзярновыя глеевыя. У асобны падтып вылучаны алювіяльныя дзярновыя глеяватыя і глеевыя асу-

шаныя глебы. Адметнай адзнакай алювіяльных глебаў з»яўляецца слаістая будова глебавага профілю.

Алювіяльныя неразвітыя глебы фарміруюцца ў прырэчышчавай поймена вяршынях пясчаных грыў і ў паніжэннях паміж імі. Профіль гэтых глебаў

практычна не дыферэнцыраваны на генетычныя гарызонты. Вылучаецца толькі слабагумусны верхні алювіяльны слой з колькасцю гумусу 0,05-0,25

%. Звычайна алювій неразвітых глебаў мае нізкую забяспечанасць рухомымі формамі фосфару і калію, а кіслотнасць складае 4,0-5,0 рН. Марфалагічны профіль будуецца наступным чынам: АІ1 (АІ1А1) –- АІ2 –- АІ3 –- АІ4 і г. д.

Расліннае покрыва на гэтых глебах вельмі беднае. Сустракаюцца пажарніца наземная, булаваносец сіваваты, трыпутнік ланцэталісты, мятліца

гіганцкая, аўран лекавы. Суцэльнай дзярніны гэтыя расліны на паверхні глебы не ўтвараюць.

Алювіяльныя дзярновыя ападзоленыя слабаглеяватыя глебыфарміруюцца на павышэннях цэнтральнай поймы пад саснякамі імшыстымі.

У профілі вылучаюцца наступныя гарызонты: А0 –- АІ1А1 –- АІ1А2 –- АІ2Вg –АІ3g –- АІ4g і г. д. Генетычныя гарызонты гэтых глебаў фарміруюцца звычайна на алювіі аднаго грануламетрычнага складу. Слаістасць алювію выразна выяўляецца толькі ў ніжняй частцы профілю.

Алювіяльныя дзярнова-глеяватыя глебы фарміруюцца ў цэнтральнай і прытэраснай частках поймы. Займаюць адносна павышаныя выраўнаваныя ўчасткі. Для травянога покрыва характэрны буйныя і дробныя злакі, некаторыя дробныя асокі (прасяная, жоўтая) і шматлікае разнатраўе са значнай уд-

зельнай вагой бабовых раслін.

Генетычны профіль глебаў гэтага падтыпу ўключае гарызонты:А0 –- АІ1А1 –- АІ1Вg –- АІ2g –- АІ3g і г.д. Глыбіня залягання грунтавых водаў у

профілі дзярнова-глеяватых глебаў –- 85-100 см. Багатая травяністая расліннасць і спрыяльнае ўвільгатненне гэтых глебаў абумовілі фарміраванне

магутнага гумусавага гарызонта. Колькасць гумусу складае 3-5 %.

Алювіяльныя дзярнова-глеевыя глебы займаюць паніжаныя часткі цэнтральнай і прытэраснай поймы. Выкарыстоўваюцца пад сенажаці. У

травастоі найбольш часта сустракаюцца вільгацелюбівыя злакі (канарэечнік, бекманія, маннік), дробныя асокі (звычайная, жоўтая) і разнатраўе, сярод

якога пераважаюць гідрафіты (вятроўнік, лазаніца, чальчак і інш.). Профіль гэтых глебаў складаецца з гарызонтаў: А0 –- АІ1А1g –- Al1Bg –- Al2g. Узровень грунтавых водаў у профілі гэтых глебаў знаходзіцца на глыбіні каля 0,5-0,6 м. На такім узроўні фарміруюцца суцэльныя глеевыя гарызонты з алювію рознай магутнасці і саставу.

Поймавыя дзярновыя забалочаныя глебы адрозніваюцца высокай патэнцыяльнай урадлівасцю. Для іх характэрна слабакіслая або блізкая да ней-

тральнай рэакцыя асяроддзя, высокая насычанасць асновамі (70-80 %). Колькасць гумусу складае ад 3 да 8 % і больш. На гэтых глебах фарміруюцца

лугавыя ўгоддзі з багатым травастоем, якія забяспечваюць атрыманне 4–5 т/га сена добрай якасці. Эфектыўнае іх выкарыстанне пад ворыва магчыма

толькі пасля рэгулявання воднага рэжыму. Найбольшае пашырэнне глебы гэтага тыпу атрымалі ў Гомельскай і Брэсцкай абласцях, дзе яны выкарыстоўваюцца пад прыроднымі сенажаці і пашу.

В экваториальных лесах формируются красно-желтые и красные ферраллитные почвы, насыщенные алюминием и железом, что и дает земле красноватый окрас. Этот тип грунта образовывается во влажных и теплых погодно-климатических условиях. В основном здесь среднегодовая температура составляет +25 градусов по Цельсию. Осадков выпадает более 2500 миллиметров в год.

Красно-желтые почвы

Красно-желтые ферраллитные грунты подходят для роста деревьев экваториальных лесов. Здесь деревья имеют высокую продуктивность. Земля в процессе жизнедеятельности насыщается минеральными соединениями. В ферраллитной почве содержится около 5% гумуса. Морфология красно-желтых почв следующая:

- лесная подстилка;

- гумусовый слой – залегает на 12-17 сантиметров, имеет коричнево-серые, желтовато- и красновато-бурые оттенки, содержится ил;

- почвообразующая порода, которая придает темно-красную окраску грунту.

Красные почвы

Красный ферраллитный грунт образовывается при среднем уровне осадков – до 1800 миллиметров в год и если есть сухой сезон не менее трех месяцев. На таких почвах деревья растут не столь плотно, а в нижних ярусах увеличивается количество кустарников и многолетних трав. Когда наступает сухой сезон, земля пересыхает, на нее воздействуют ультрафиолетовые лучи. Это придает почве яркий красный оттенок. Самый верхний слой темно-бурого окраса. В земле данного типа содержится около 4-10 % гумуса. Для этой почвы характерен процесс латеритизации. Что касается особенностей, то красные земли формируются на глиняных породах, и это обеспечивает низкое плодородие.

Подтипы почв

Маргелитовый грунт встречается в экваториальных лесах. В их состав входят глины, и они содержат небольшое количество кислот. Плодородие этого грунта весьма невысокое. Еще в экваториальных лесах встречаются ферраллитные глеевые грунты. Это очень влажные и засоленные земли, и они нуждаются в осушении. На них могут расти далеко не все виды флоры.

В экваториальных лесах преимущественно образовываются ферраллитные грунты – красные и красно-желтые. Они обогащены железом, водородом и алюминием. Такая земля подходит для тысяч видов флоры, особенно тех, которые нуждаются в постоянном тепле и влаге. Из-за того, что в экваториальных лесах регулярно идут дожди, из почвы вымываются некоторые полезные вещества, что медленно меняет ее структуру.

Источник