Подзолистые почвы

| КиДПР | Подзолистые / Элювоземы / Светлоземы |

| WRB | Haplic ALBELUVISOLS |

| Площадь | 1,13% |

Условия формирования

Подзолистые почвы формируются на равнинах и в горах преимущественно на суглинистых породах различного генезиса (моренных, покровных суглинках и др.) под хвойными среднетаежными мохово-кустарничковыми лесами в условиях хорошего дренажа и промывного водного режима.

Морфологическое строение профиля

О — (АО) — ЕL — ЕLВt — Вt — ВtС — С

Профиль подзолистой почвы состоит из подстилки O мощностью 5–10 см, под которой может присутствовать тонкая прослойка грубого гумуса AО или прокрашенная потечным гумусом часть элювиального горизонта, мощность которой не превышает 3 см. Ниже залегает белесый элювиальный горизонт EL плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующий по мощности (5–50 см). Он сменяется белесовато-бурым переходным горизонтом ELBt и далее текстурным горизонтом Bt бурого цвета, ореховато-призматической структуры с глинистыми кутанами на поверхности структурных отдельностей, который постепенно через горизонт ВtС переходит в почвообразующую породу С.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Грубогумусово-аккумулятивный — необязательный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

Хозяйственное использование

Почвы кислые, бедные зольными элементами и азотом. При использовании под пашню требуют внесения органических и минеральных удобрений и известкования. Возделываются зерновые культуры, картофель, однолетние и многолетние травы. Леса имеют промышленное значение.

Аналитическая характеристика подзолистой почвы [179]

Свойства

Подзолистые почвы характеризуются кислой и сильнокислой реакцией (рНсол. 3,5–5,0), малой емкостью катионного обмена, низкой насыщенностью основаниями (15–20%), малым содержанием гумуса (1–3% в горизонте ЕL) фульватного состава, четкой элювиально-иллювиальной дифференциацией илистой фракции и полуторных оксидов.

Микроморфологическая характеристика

АО Содержит наряду с органической плазмой грубые растительные остатки, в том числе обугленные. Зерна скелета лишены покровов, корродированны.

EL Характеризуется плитчатой структурой с внутренней дифференциацией тонкодисперсных частиц. Верхние части плитчатых структур отбелены и обезылены, нижние обогащены тонкодисперсным веществом, в результате чего формируется линзовидная микроструктура. Встречаются единичные железистые новообразования. Выражены межагрегатные, субпараллельные поры. Плазма основной массы гумусово-глинистого состава с раздельно-чешуйчатой оптической ориентацией.

ELBt — Bt Отличается угловато-блоковой структурой с преобладанием межагрегатных пор и пор-трещин. Материал пылевато-плазменный с высокой оптической ориентацией тонкодисперсного вещества (струйчатой, спутано-волокнистой, вокругскелетной), отмечены стресс-кутаны.

BtС Преобладают микрозоны с массивной структурой и с изолированными биогенными порами-каналами и ваги, на стенках которых присутствуют глинистые кутаны различной мощности. Кутаны имеют более сложный состав (пылевато-глинистый) и большую мощность по сравнению с вышележащими горизонтами. Материал пылевато-глинистый с преобладанием вокругскелетной оптической ориентации. Особенности микростроения кутан иллювиирования в наиболее крупных магистральных порах-трещинах позволяют предполагать их современный генезис [140, 210, 273].

М.П. Лебедева-Верба, В.М. Колесникова

Профильное распределение основных групп глинистых минералов

Суглинистые подзолистые почвы отчетливо дифференцированы по содержанию и по минералогическому составу илистой фракции и чаще всего характеризуются элювиальным распределением ила. На фоне обеднения илом элювиальных горизонтов илистая фракция в этих горизонтах характеризуется повышенным содержанием каолинита и присутствием двух минералов, которых не было в почвообразующей породе, — вермикулита в самой верхней части элювиальной толщи и почвенного хлорита в средней и нижней части элювиального горизонта. В горизонте Вt в составе илистой фракции снижается содержание каолинита, и одним из преобладающих компонентов становится разбухающий минерал группы смектитов. По всему профилю одним из существенных компонентов ила является иллит.

- Подзолистые почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник

Почва хвойных лесов

В хвойных лесах формируются подзолистые почвы. В происхождении грунта этого типа активно берут участие виды лесной флоры и органические кислоты. Такой вид земли подходит для роста хвойных видов деревьев, кустарников, травянистых растений, мхов и лишайников.

Условия формирования подзола

Подзолистый тип почвы формируется при следующих условиях:

- низкие температуры воздуха;

- промывной акварежим;

- низкое содержание азота в опалой на землю листве;

- медленная деятельность микроорганизмов;

- кислотообразующее грибное разложение;

- сезонное промораживание почв;

- опавшие листья образовывают подстилающий слой;

- вымывание кислот в нижние слои грунта.

Условия хвойного леса способствуют формированию особого типа земли – подзолистого.

Состав подзолистого грунта

В целом подзолистые грунты – это обширная группа почв, которые имеют определенные особенности. Состоит почва из нескольких слоев. Первый – это лесная подстилка, которая занимает уровень от 3 до 5 сантиметров, имеет бурый оттенок. В составе этого слоя различные органичные соединения – листва, хвойные иголки, мхи, экскременты животных. Второй слой занимает от 5 до 10 сантиметров, и имеет серо-белый цвет. Это гумусово-элювиальный горизонт. Третий – это подзолистый слой. Он тонкозернистый, плотный, не имеет четкой структуры, пепельно-белого цвета. Он залегает на уровне 10-20 сантиметров. Четвертый – иллювиальный слой, который находится на уровне от 10 до 30 сантиметров, имеет бурый и желтый цвет, весьма плотный и без структуры. В нем содержится не только гумус, но и частицы ила, различные оксиды. Далее залегает слой, обогащенный гумусом, и еще один иллювиальный горизонт. После этого следует почвообразующая порода. Оттенок слоя зависит от цвета этой породы. В основном это желто-белесные оттенки.

В целом подзол содержит около двух процентов гумуса, что делает землю не очень плодородной, но для роста деревьев хвойных пород этого достаточно. Низкое содержание полезных микроэлементов объясняется суровыми условиями.

Для природной зоны хвойного леса характерен такой тип грунта, как подзолистые почвы. Она считается малоплодородной, но прекрасно подходит для роста лиственницы, пихты, сосны, кедра, ели и других вечнозеленых деревьев. В процессе формирования подзолистого грунта принимают участие все живые организмы экосистемы хвойного леса.

Источник

3 типа почв, формирующихся под хвойными лесами и их растительность

Под хвойными лесами образуются характерные типы почв, которым присущи свои особенности. Рассмотрим, какие особенности есть у почв, формирующихся под хвойными лесами, какие типы наиболее распространены, условия формирования и характеристики почвы бореальных, сухих хвойных и горных лесов. Какие виды растений составляют растительность таких лесов.

Особенности

В происхождении почв хвойных лесов принимают активное участие умеренно холодный климат, равнинный либо горный рельеф, промывной водный режим, сезонное промораживание грунта. Подстилающий слой, образованный опавшей хвоей, содержит низкое количество азота, органические кислоты, образующиеся в результате деятельности грибков.

Кислоты, из-за промывного режима, вымываются в нижние слои грунта. Такие условия формируют подзолистые почвы, характерные для лесной зоны. Нельзя сказать, что земли лесов с хвойниками богаты гумусом, деятельность микроорганизмов в них замедленная. В них также не слишком много питательных элементов.

Профиль лесных почв состоит из подстилки 3-5 см толщиной, имеет бурый цвет. В состав подстилки входят преимущественно опавшая хвоя, листва кустарников, остатки травы, лишайников и мхов. Второй, серо-бурый гумусово-элювиальный слой, простирается в глубину на 5-10 см. За ним идет тонкозернистый подзолистый горизонт, плотный, без четкой структуры, светло-пепельного цвета, его толщина – 10-20 см. Под ним располагается желто-бурый иллювиальный горизонт, под которым находится материнская порода.

Наиболее распространенные типы

Земли хвойных лесов делятся на разные типы, они расположены под бореальными, сухими хвойными и горными лесами. Они сформированы под действием разных почвообразующих и климатических условий.

Почва бореальных лесов

Занимает чуть больше половины территории России. Климатические условия здесь разнообразны, зимой нередки сильные морозы, летом средняя температура – 10-20 ºС. Увлажнение преобладает над испарением, хотя осадков выпадает не так много. Бореальные почвы отличаются слабым дренированием, малым содержанием питательных элементов.

Такие условия подходят для произрастания хвойной растительности, но короткий теплый период понижает биологическую активность микроорганизмов. На участках леса нередко можно встретить почвы, покрытые перепревшей органикой и торфом, они круглогодично хорошо увлажнены.

Почва сухих хвойных лесов

Подстилка состоит из хвои, листвы, остатков коры и шишек. В ней хорошо растут грибы, живет масса почвенных животных. Они перерабатывают органику и возвращают ее в грунт в виде минеральных элементов, снижают высокую кислотность. Процесс распада органики продолжается и в нижних слоях, откуда корни хвойных растений достают питание.

В сухих лесах произрастают преимущественно сосны, которые предпочитают почву нейтральную или со слабой кислотностью. Они не образуют густых массивов, расположены редко, этим сухие леса отличаются от бореальных.

Хвойные леса в горах

Почвы в горных районах маломощные, особенно на склонах, содержат много щебня, первичных минералов, профиль нечетко выражен. Особенности и распространение горных почв зависят от высотной поясности, изменений температуры воздуха, объема осадков. Под лесами с хвойниками образуются бурые грунты, плотные, с тонким плодородным слоем, не содержащие большого количества питательных веществ.

Растительность

Земля под лесами малоплодородна, но на ней хорошо растут высокие деревья – сосны, кедры, лиственницы, ели, пихты. Встречаются, но в гораздо меньшем количестве, ольха, береза и осина. В южной тайге с хвойными перемежаются ясень, дуб, бук, липа, граб, клен, вяз и другие широколиственные породы.

Под деревьями, под пологом леса и на пойменных и суходольных лугах растет травянистая растительность. В северной тайге и на территории Западно-Сибирской низменности распространены болота с характерной для них растительностью.

Грунты под хвойниками формируются под действием умеренно низких температур, равнинного или горного рельефа, преимущественно промывного водного режима, зимнего промораживания. Гумус и верхний слой формируются из опавшей хвои и листьев кустарников, имеют бурый цвет, плотный состав, почва, в основном, кислая, маломощная, малоплодородная. Не содержит большого количества гумуса и минеральных компонентов, поэтому практически не имеет хозяйственной ценности.

Источник

Подзолистые почвы — характеристика, свойства и условия формирования

Общее понятие

В таежных лесах на почву попадает мало остатков растений. Образуются подзолистые почвы в природных зонах, где наблюдаются сильные дожди. В Сибири бескарбонатные породы заболочены и подвергаются действию климата многолетней мерзлоты. При сельскохозяйственной обработке обнаруживается слой, по виду напоминающий золу.

Почва в тайге характеризуется повышенной влажностью из-за большого скопления болотных участков, озер. Верхушки хвойного леса плотно смыкаются и в таких условиях формируется грунтовые слои. Подзолы характеризуются кислой реакцией и содержат мало соединений кислорода с железом, алюминием. В первозданном виде почвы мало подходят для возделывания сельскохозяйственных культур и требуют дополнительного удобрения.

В почве имеется лигнин, клетчатка и дубильные вещества. Дерновый слой почти не содержит азота, кальция. В состав входит 80−85% кремниевой кислоты в аморфном виде, когда переход в жидкое вещество происходит постепенно при повышении температуры. Характеристики подзолистых почв больше похожи на свойства глин, чем песков, земля трудно пропускает влагу и воздух.

Органические остатки в грунте разлагаются под действием грибной микрофлоры, при этом образовываются агрессивные фракции фульвокислот (гуминовых веществ). Легкорастворимые компоненты быстро вымываются из верхнего почвенного слоя, при этом разрушаются грунтовые минералы. Продукты распада распространяются в воде и кислотах, затем передвигаются внутрь слоя.

В результате формируется элювиальный горизонт из рыхлых продуктов выветривания, под действием силы тяжести происходит аккумуляция оставшихся продуктов. Этот слой содержит мало питательных элементов, иловатых компонентов для жизни растений.

Варианты формирования

Генезис подзолистого пласта иногда происходит одновременно с лессиважем, когда механический перенос ила из элювиального слоя приводит к образованию в нижних слоях натеков глин и кутан. В верхних горизонтах получается тонкодисперсный и осветленный грунт, обедненный минералами.

По последним научным сведениям, необходимыми условиями формирования подзолистых почв являются:

- обделенность растительного слоя зольными компонентами;

- низкотемпературный режим и высокая влажность;

- замедленная деятельность грибной микрофлоры по разложению органики;

- консервация опадающих остатков в форме подстилки, ниспадающий процесс вымывания питательных веществ.

Часть элементов закрепляется ниже элювиального горизонта и образует иллювий. Это плотный слой из выщелоченных минералов верхней части почвы, обогащенный питательными элементами. При вспашке плужная подошва затрудняет земляные работы, так как иногда состоит из карбонатов, цементирующих материалов, гипса, в зависимости от состава основной почвы.

В некоторых случаях почвенные минералы после вымывания из верхнего слоя теряются при достижении грунтовых вод. Сущность подзолистого процесса заключается в разрушении минералов и последующем их распределении по нижним каналам.

Профильное подразделение по группам

Суглинистые подзолистые грунты дифференцируются в зависимости от минералогического содержания и характеризуются элювиальным размещением ила. Почвообразование в разных условиях ведет к формированию большой категории элювиально-иллювиальных сиаллитных почв, возникающих на покровных суглинках, суглинистых моренах, суглинистых отложениях кислых оснований в условиях отмораживания. Сильное увлажнение характерно при таянии снега весной и осенью в период дождей перед снеговым покрытием.

Обозначение конкретных типов почв:

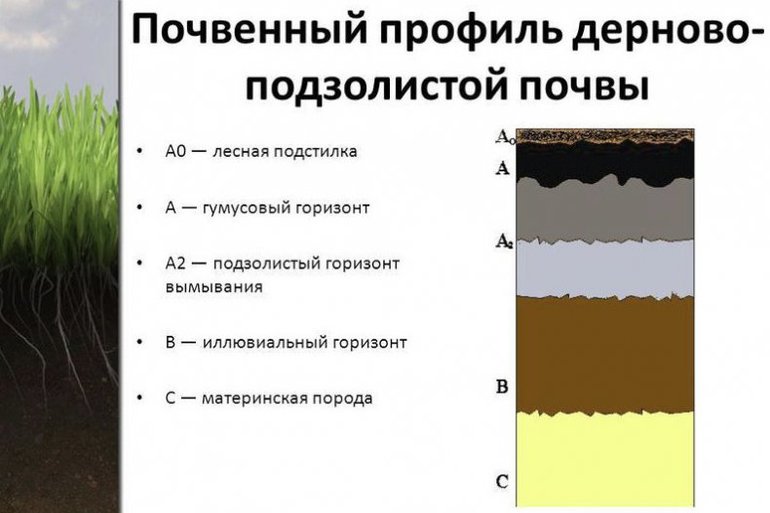

- Ао — бурая лесная подстилка из хвои, моховых остатков. Иногда наблюдаются частичные торфованные участки, мощность по рыхлости составляет показатель 3−5 см.

- А2 А1 — представляет собой элювиально-гумусовый слой, белесо-сероватого цвета с присутствием темных размывов. Зерна кварца явно различаются в составе, хотя строение выражено нечетко. Мощность составляет 5−10 см.

- А2 — пепельно-белесый горизонт подзолистого вида, отличается тонкозернистым строением. Плотный, со слабой структурой, мощность от 10 до 20 см. Смешивание с нижележащим слоем происходит в виде глубоких подтеков.

- В1 — иллювиальный пласт буро-желтого колера, плотный, со слаборазвитым структурным профилем. Темные размывы возникают из-за скопления гумуса, полуторных оксидов, частиц ила. Обогащен органикой, мощность в пределах 10−30 см.

- В2 — иллювиальный слой желтого колера и слабой плотности. Не имеет четкой структуры, мощность 30−50 см, пересечение с соседними пластами не отличается резкой выраженностью.

- С — почвообразующий пласт, наблюдается оподзоливание и анаэробное восстановление. Колер почвы светло-желтый, с включением сизых пятен.

Неокультуренные области подзола отличаются характерной малоплодородностью, они включают до 2% органического почвенного материала в слое А1. В горизонте А2 проявляются только следы гумуса. Грунты имеют кислую реакцию (pH 4.1−4.5) и характеризуются слабой степенью поглощения влаги. Уровень насыщенности оснований ниже порога в 50%, слои не обеспечиваются питательными элементами, отсюда проявляются неблагоприятные свойства подзолистых почв.

Рельеф грунтов

На территории России почвы располагаются в плоскогорной и равнинной части, при этом границей служит река Енисей. На почвообразование в равнинных областях оказывает влияние ледниковые условия.

Европейская часть располагается в пределах территории Русской равнины, где выделяются участки:

- Возвышенные земли, которые располагаются 300−460 м над уровнем моря и характеризуются холмисто-волнистой поверхностью. Участки содержат расчлененные долины рек, овраги и балки.

- Пониженные зоны с высотой 100−290 м над уровнем моря и мало расчлененным рельефом. Площади имеют множество мелких природных водоемов и обширные участки заболоченных массивов.

К востоку простираются горные гряды Сибири с поверхностным рельефом сложного строения. На Дальнем Востоке хребты гор чередуются с большими равнинами и пониженными областями, где выращивают сельскохозяйственные культуры.

В условиях горного рельефа четко прослеживается подразделение на элювиальный горизонт и иллювий. Осветленный подзолистый слой располагается под их маломощной прослойкой из гумуса. Иллювиальный грунт концентрирует глину, полуторные оксиды, илистые отложения. Почвы отличаются плотным нижним горизонтом и пыльной комковатостью верхних слоев, почти во всех иллювиальных прослойках наблюдается повышенное содержание алюминиевых соединений.

Классификация пластов

Подзолистые земли формируются в хвойных массивах на территории средней тайги. Кроны гигантов-деревьев не пропускают свет, поэтому лучи не попадают на основание. Подстилка состоит из кустарниковых и моховых остатков. В необработанные почвы нужно вносить удобрения, иначе они не будут плодородными, так как преобладает фульватный тип органики, а пропускная способность влаги стремится к нулю.

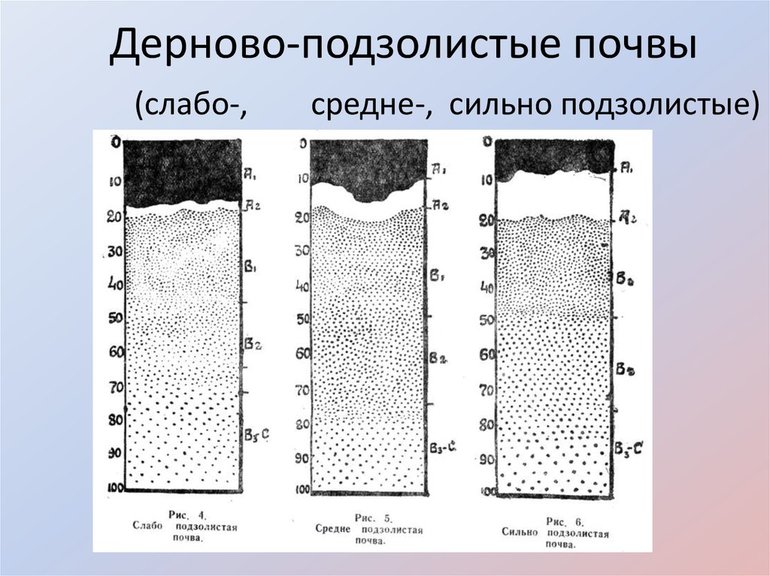

В зависимости от уровня подзолистости, определяют такие типы грунта:

- слабоподзолистые;

- сильноподзолистые;

- среднеподзолистые.

Глееподзолистые почвы являются типичным основанием для области тайги на севере России и преобладают в смешанных и хвойных массивах. На поверхности растут кустарники, мхи, лишайники. В верхних прослойках отмечается сильная кислая реакция, органических остатков содержится 2−4%, присутствует мало полуторных оксидов, много железа.

В этом профиле почвы выделяются слои:

- подстилающий лесной толщиной 8−10 см;

- оглеенный подзол (3−15 см);

- иллювий (до 10 см);

- материнский почвообразующий (5−15 см).

Дерново-подзолистые земли формируются в южных лесных областях. Широколиственные и сосново-лиственные деревья обеспечивают множественное падение на грунт остатков кроны в дополнение к травянистому и моховому гумусу. Химический состав почвы включает водород, кальций, магний, алюминий, реакция среды является кислой.

Глубина процесса

Поверхностно-подзолистые почвы составляют чаще всего элювиальный горизонт со слабовыраженным растительным слоем в форме светлых пятен и множественной зернистой крошкой кремния. Мелкоподзолистые земли относятся к типу А2 с хорошей мощностью. Неглубокоподзолистые грунты представляют собой сплошной подзол без включений, а глубоко подзолистые относятся к категории иллювиальных образований.

По строению и описанию основных пород почвы делятся таким образом:

- иллювиально-железистые;

- остаточно-карбонатные;

- обычные;

- контактно-глеевые;

- неразвитые, слабо дифференцированные;

- псевдофибровые отложения, насыщенные оксидами железа;

- иллювиально-гумусовые.

Образование подзолов всегда связывается с вымыванием минералов и питательных веществ (оподзоливанием), а также с глеево-иллювиальным процессом образования нижнего слоя. На севере Западно-Сибирской равнины в условиях ледниковых наносов образуются контактно-глеевые и оксидонасыщенные окислы в почве.

Почвообразующие породы

Моренные наслоения включают карбонатные и бескарбонатные компоненты разного состава и встречаются на территориях Валдайского обледенения. В центральной и южной части страны располагаются покровные глины, лессовидные суглинки. Подзолы формируются в Верхневолжской и Полесско-Днепровской низменности на основе водно-ледниковых отложений, супесчаных и песчаных суглинков.

В местностях, где имеются супесчаные и песчаные наслоения старых речных русел, формируются древнеаллювиальные подзольные почвы. Если на территории северных регионов преобладают супеси и пески, под которыми на глубине до 60 см располагаются глины и суглинки, то образовываются двучленные породы. В Новгородской, Санкт-Петербургской и других областях распространились ленточные глины. В современных руслах рек возникает делювий и элювий коренных пород.

Использование земель

Подзолистые грунты имеют состав, который делает их непригодными для выращивания культур. Дожди ведут к раскисанию земель, а после высыхания появляется корка. Особенность отличия от черноземного грунта в том, что неплодородные содержат мало перегноя и характеризуются грибковой микрофлорой.

Для получения урожая на таких грунтах проводят известкование с добавлением минеральной подкормки. Распространенным методом является корчевка и расчистка (окультирование почвы), в результате которого удаляются все незначительные растения с поверхности почвы. По периметру участков высаживаются многолетние деревья и кустарники с мощными корнями, чтобы снизить степень расползания земли во время ливней.

При внесении удобрений повышается катионный обмен в почве и увеличивается показатель плодородия. Для аэрации почвы и повышения воздушно-водного обмена производится регулярное рыхление поверхности. Перекопка производится аккуратно, чтобы не поднять подзолистый пласт и не перемешать его с плодородным слоем.

Проблемы возникают из-за постоянного внесения большого количества удобрений. Сначала частая подкормка увеличивает прирост урожая, но химизированная обработка приводит к изменению строения почвы и нарушению биоактивности слоя. Сложные химические соединения разлаживают образование гумуса, они кратко распадаются и выводятся в нижележащие горизонты. Иногда наступает утомление почвы и снижение урожайности.

Чтобы перевести подзолистые почвы в категорию плодородных земель, требуется индивидуальное рассмотрение в каждом отдельном случае.

Источник