Подготовка почвы и посадка фруктовых деревьев

Посадка фруктовых деревьев включает в себя ряд мероприятий, необходимых для их дальнейшего успешного роста и развития. Прежде всего перед посадкой плодовых культур должна быть правильно и основательно подготовлена почва. Деревья на сильнорослом подвое могут расти и среди травы, а вот те, что привиты на карликовый подвой или выращиваются на опоре, плохо переносят конкуренцию с сорняками.

Выравнивание и перекопка

Если участок никогда не обрабатывался, начать придется с выкорчевывания пней и кустарника, засыпки ям, срезания бугров и кочек. Затем весь участок перекапывают. В идеале это нужно делать в три этапа.

- На первом этапе почву перекапывают до глубины 8-10 см., переворачивая дерн, тщательно измельчая его и оставляя так до осени. Если участок сильно зарос, почва грубая, засоренная, из нее выбирают камни и другой мусор, выкапывают с корнями многолетние сорняки и древесные побеги, а также удаляют однолетние сорные травы, способные обильно рассевать по участку свои семена. Небольшие, не рассевающие семян однолетние сорняки закапывают в почву.

- Осенью перекопку повторяют, но уже до глубины 20 см, чтобы дерн, в глубоком слое почвы, не прорастал, а разлагался. При глубокой перекопке в почву вносят добавки, улучшающие ее структуру: песок и гравий, которые способствуют аэрации и дренажу тяжелого глинистого грунта, предотвращая его «спекание», перегной или компост, повышающие, кроме того, плодородие почвы. Компост можно приготовить самостоятельно или приобрести у специальных поставщиков. Только не используйте для плодовых культур грибной компост, слишком он щелочной.

- На следующий год, весной почву опять вскапывают до глубины 15 см.

Выбор саженцев

Саженцы фруктовых деревьев должны быть не менее чем с тремя ветвями, равномерно расположенными на стволе. Должен быть центральный корень и три или больше основных боковых корня по 30-40 см.

Штамбы саженцев и корневые шейки должны быть следующих размеров:

- Яблоня на сильнорослом подвое. Штамб – 50-60 см, шейка – 2-2,5 см.

- Яблоня на малорослом подвое. Штамб – 30-40 см., шейка – 1,5-2 см.

- Вишня. Штамб – 40-60 см., шейка 2-2,5 см.

- Слива. Штамб – 60-70 см., шейка – 2-2,5 см.

Хотя обрезка существенно улучшает вид дерева, не стоит брать саженцы с поврежденным или искривленным штамбом, как и те, у которых ветви с одной стороны толстые и здоровые, а с другой — слабые.

В питомниках перед выкопкой саженцев с них осторожно (стараясь не повредить расположенные в пазухах почки) удаляют листья, чтобы при испарении влаги листовыми пластинами не подсыхали извлеченные из земли корни.

Если корни высохли, шансов на хорошее приживание саженца мало.

Для того чтобы корни не высыхали при транспортировке и хранении их увлажняют, помещая в брезент, полиэтиленовые мешки или другими доступными способами. Если они все-таки сухие, их отмачивают в воде на сутки. При посадке корни с повреждениями обрезают.

Купленные саженцы хранятся до посадки, даже на длительное время прикопанными в канавах, в защищенном от непогоды месте с наклоном к югу, аккуратно присыпают землей до 40 см, утрамбовывают и поливают.

Посадка

Чтобы саженец хорошо прижился и развивался, лучше всего производить посадку ранней весной, когда на нем еще не набухли почки. Особенно если это вишня, часто вымерзающая при осенней посадке.

Сажать плодовые деревья (в основном яблони и груши) осенью можно не менее чем за месяц до наступления заморозков.

В любом случае деревья сажают во время спячки: весной — перед набуханием почек, и осенью – после облетания листвы с деревьев.

Ямы готовят задолго: для посадки весной — осенью, если посадка намечается осенью — ямы копаются весной. Допускается хотя бы за месяц.

- Для яблони и груши ямы должны быть глубиной 70 см. и в поперечнике 1 м.

- Для вишни и сливы – глубиной 50 см. и в поперечнике 80 см.

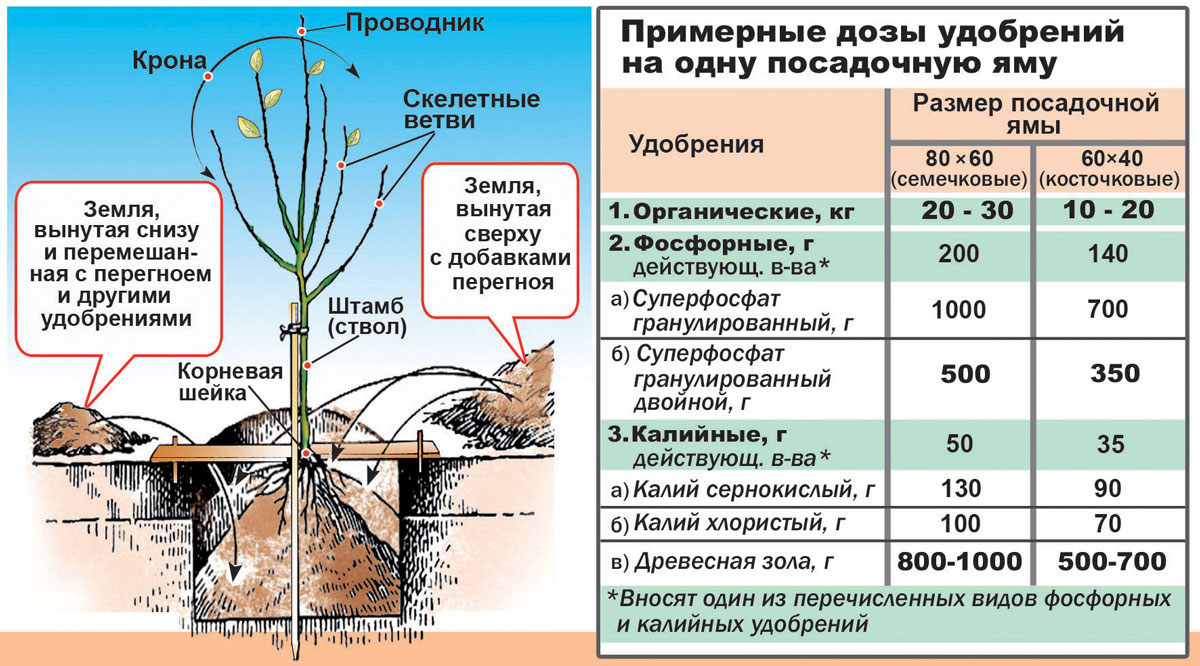

При копке ям нижний слой разбрасывают вокруг, а верхний слой удобряют (навоз, минеральные удобрения, древесная зола) и засыпают этой смесью яму на 60%.

В яму, посередине забивают кол, приставляют к нему с северной стороны саженец, расправляют корни и засыпают яму остальной, оставшейся плодородной землей, осторожно утрамбовывая.

Можно также выложить пару ведер органики на дно ямы и перемешать с почвой.

Очень важно, чтобы корневая шейка была снаружи на 5-6 см. При мелкой посадке корень саженца может вымерзнуть зимой или высохнуть летом. Если посадка глубокая, дерево заболевает и гибнет.

Лучше всего высаживать деревья с помощником: один наполняет яму почвой, второй поддерживает саженец, контролирует глубину и осторожно (не слишком уплотняя) утрамбовывает ногами почву у корней.

Затем оформляют лунку и наполняют ее водой (20-30 л.). Кроме всего прочего, это необходимо, чтобы почва плотнее окутала корни, предохраняя их от вымерзания. При поливе земля обычно оседает, так что приходится заново проверять положение корневой шейки, например при помощи, переброшенной через яму доски.

Приствольный круг посыпают мульчей, опилками или перегноем. Ствол подвязывают к колу восьмеркой, не, прижимая. Верхушка кола не должна доходить до нижней ветви саженца.

При посадке дерева у стены или ограды, которая служит ему опорой и защитой от холода и ветра, но ограничивает рост корней и обделяет саженец влагой, впитывая ее из почвы и создавая «дождевую тень», надо не только насыщать почву органикой и укрывать толстым слоем мульчи, но и выдерживать между стеной и саженцем небольшой промежуток, слегка отклоняя ствол в направлении стены.

Для защиты от морозов саженцы нужно окучивать землей на 15-20 см до начала морозов, а весной удаляя окучку.

Между прочим. Через 1-2 года, по кругу, немного выходя за крону саженца, имеет смысл выкопать канаву и внести туда удобрения.

Соблюдая основные правила посадки фруктовых деревьев уже через пару тройку лет ваш сад порадует вас вкусными плодами. Успехов вам и хорошего урожая!

Если вы согласны или не согласны с содержанием данного материала просим вас проголосовать или оставить свой отзыв.

Источник

Подготовка почвы к посадкам

Текст: Елена Кулыгина

Состояние почвы — главный фактор здоровья и успешного развития растений. Большинство работ по улучшению почвы приходится на периоды, когда земля отдыхает от посадок, — на осень и весну. Плодородие почвы определяется целым рядом ее свойств: соотношением минеральных веществ, содержанием органики, составом почвенной микрофлоры, способностью удерживать влагу, реакцией почвенного раствора.

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью давать урожай. Плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса, или перегноя, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. При возделывании земли на участке этот показатель следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений. Хотя сразу оговоримся: единых рекомендаций здесь нет и быть не может, поскольку все зависит от исходного состояния обрабатываемого участка, а именно от физико-механических и химических свойств почвы.

Состав

По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.

Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.

Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.

Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.

Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?

Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.

Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.

Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2). Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.

Кислотность

По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.

К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.

Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).

Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала. Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.

Механическая обработка

Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработку почвы для подзимнего посева.

Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильно засоренных сорняками участках. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы и выравниванию участка. Затем приступают к вспашке. Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). Причем комки и глыбы не дробят и в таком виде оставляют под зиму, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Небольшие участки обычно перекапывают лопатой, на больших — применяют мотокультиватор или мотоблок.

После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины, появляется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы — боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) — устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не заменяет осеннюю. Предпосевную обработку начинают с раннего боронования — неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших площадях специальным орудием — бороной) в марте-апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Боронование особенно необходимо на легких почвах и высоких участках для удержания почвенной влаги. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией — рыхлением обработанной почвы на глубину 12–15 см без переворачивания разрыхленного слоя, с одновременным подрезанием сорняков.

Культивацию обычно проводят с предварительным разбрасыванием удобрений и непосредственно перед посевом или не позже, чем за один-два дня до него. В результате боронования и культивации на поверхности почвы создается рыхлый мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги. На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше применять перепашку зяби на полную глубину. На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают, для удобства используя тыльную сторону граблей. Почву, особенно глинистую, не следует слишком измельчать, чтобы предотвратить хоть в какой-то мере образование корки. Затем землю, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), разрушая оставшиеся комки и устраняя пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. Прикатанную поверхность выравнивают граблями. И сразу же, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Удобрение

Весной на глинистой почве можно дать сразу полную дозу удобрения на весь сезон. Предназначенные для песчаных почв удобрения делят на две-три порции и вносят дробно в течение сезона, иначе из-за низкой связности таких почв полезные компоненты могут быть вымыты выпадающими осадками или водой при поливе. Первую часть удобрений вносят при подготовке почвы к посадкам, следующую порцию — через две-три недели и еще раз через месяц. Правда, эта рекомендация слишком общая, точную схему внесения удобрений и последующих подкормок определяют исходя из потребностей выращиваемой культуры.

Органические удобрения (сапропель, навоз) можно вносить зимой, разбрасывая прямо на снег. Весной с талой водой органика попадет в почву. Единственное условие — участок не должен иметь сильного уклона, так как удобрение попросту смоет.

Минеральные удобрения вносят (при необходимости) перед посадкой или пересадкой в минимальных дозах, а затем, когда растения немного адаптируются на новом месте, подкармливают их по схеме, рекомендуемой для данной культуры и с учетом почвенных условий. Для растений, выращиваемых из семян (газонные травы, огородные зеленные культуры, морковь), удобрение желательно добавлять непосредственно перед посевом.

Очень удобны в применении готовые комплексные удобрения, содержащие три основных минеральных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Соотношение этих компонентов варьируется в соответствии с сезонными потребностями растений, поэтому среди препаратов комплексных удобрений различают весенние, летние и осенние. Основное внесение производят (по необходимости) при подготовке почвы к посадке (посеву). Последующие уже в виде подкормок проводят обычно дважды — весной и летом.

Комментарий специалиста

Софья Железова, кандидат биологических наук, преподаватель факультета почвоведения МГУ:

«Почва — это уникальный природный объект, живущий по своим законам, со своими внутренними процессами. Почему одна почва плохая, а другая хорошая? Что представляет собой почва как самостоятельно работающая система? Что находится внутри этого «черного ящика», обеспечивающего рост растений и жизнь на Земле?

Выдающийся русский ученый, почвовед В.В. Докучаев определил почву как «зеркало ландшафта», поскольку она несет в себе отпечатки всех природных процессов, происходивших в ландшафте ранее и протекающих в настоящее время. Понятия «ландшафт» и «почвенный покров» неразделимы, ведь почва — это один из компонентов ландшафта и в то же время его «дитя», результат его развития.

В почве представлены три фазы вещества: твердая (минеральная и органическая составляющие), жидкая (почвенный раствор) и газообразная (почвенный воздух). Соотношение фаз может быть разным, и именно от него зависит, является ли почва плохой или хорошей, то есть пригодной для роста и развития растений. Оптимальным условием для нормального развития корней большинства растений является следующее соотношение. Твердая фаза должна занимать около 50% объема, а остальное — приходиться на поры. Вода (почвенный раствор) и воздух в почвенных порах должны содержаться примерно в равных количествах, то есть по 25% на каждую из этих фаз.

Воздух и вода в почве являются антагонистами, то есть стремятся вытеснить друг друга из пор. Если один из них победил, страдает вся живая часть почвы, так называемая живая фаза — совокупность живых организмов, постоянно или временно населяющих почвенный слой: корни высших растений, мелкие животные (позвоночные и беспозвоночные), микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты, простейшие и др.). Без этого «населения» почва мертва и представляет собой безжизненный грунт».

Источник