Глава 3. Защита гидросферы

О.А. Федяева

Промышленная экология

Конспект лекций. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. — 145 c.

Глава 3. Защита гидросферы

3.5. Утилизация осадков сточных вод и активного ила

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом. В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наиболее эффективными способами обезвреживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, являются обработка негашеной известью, аммиачной водой, тиазоном, термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами, получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения, следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ, в частности ядов, химикатов, солей тяжёлых металлов. Кроме того, осадки содержат яйца гельминтов и другую патогенную фауну, имеют неприятный специфический запах. В процессе хранения на иловых картах, и особенно при компостировании с опилками, корой, торфом санитарное состояние ила улучшается, а тяжёлые металлы переходят в связанное состояние, малодоступное для поступления в растения. Поэтому грамотное применение в сельском хозяйстве в условиях дефицита минеральных и органических удобрений, истощения и загрязнения почв является не только экологически приемлемым методом утилизации ила, но и экономически выгодным, позволяющим улучшать структуру почв и получать дополнительные урожаи.

Исследования химического состава отработанного активного ила ОАО «Омск Водоканал» были проведены преподавателями кафедры физической химии ОмГТУ (Федяевой О.А, Решетниковой Е.В., Чачиной С.Б.) и студентами (Гончаровой Е.В., Желтиковой Е.В.). Результаты эмиссионного спектрального анализа и химического анализа представленные в табл. 2 показали, что содержание тяжёлых металлов (Сu, Zn, Mn, Ni, Cr, Pb, Cd) в отработанном активном иле не превышает норм ПДК, а наличие в нём биогенных элементов указывает на его высокую агрохимическую ценность. Даны рекомендации по использованию активного ила в качестве удобрения после соответствующей термической обработки в анаэробных условиях, для проведения рекультивации карьеров, проведения почвовосстановительных и почвоулучшающих работ.

Источник

Как использовать активный ил?

Казалось бы, как вообще можно использовать сточные воды, которые ужасно пахнут? Но на самом деле после переработки они абсолютно безопасны для экологии. Более того, под воздействием микроорганизмов и естественного разложения отходов образуется органический ил. Это полезный продукт, который может выступать в качестве удобрения и использоваться на любом приусадебном участке.

Как возникает активный ил?

Работа систем глубокой биологической очистки стоков основана на ферментативном разложении целого ряда сложных органических компонентов до получения наиболее простой их формы. Благодаря бактериальному ценозу и активному воздействию кислорода внутри станции образуются обеззараженные сточные воды. Они абсолютно безопасны для экологии, поэтому могут выливаться в почву или канаву.

В процессе биоразложения стоков в отстойнике септика формируется ил. Практически сразу возникает вопрос, куда его можно деть, а точнее, как использовать? На самом деле ответ на него получен уже давно – отходы в виде активного ила не выбрасываются, а применяются в решении тех или иных задач.

Удобрение для сада

Активный ил по внешнему виду практически такой же, как и речной. Его использование во многом зависит от химического состава. На практике данную биомассу чаще применяют в качестве удобрения. Вспомните из курса школьной истории информацию о том, как древние египтяне брали из Нила ил, чтобы повысить урожайность. Ил является хорошей питательной средой, он насыщает садово-огородные культуры всеми необходимыми для нормального роста веществами и микроэлементами. Практика показывает, что почва после добавления в нее активного ила становится более плодородной.

Энергоноситель

Если ил подвергнуть дальнейшему разложению, то при этом образуется газ метан, который можно использовать в качестве топлива для того или иного оборудования. Конечно, бытовые септики вряд ли позволят получить большие объемы ила, но если говорить о промышленных масштабах, то применение таких органических отходов становится весьма прибыльным.

Наполнитель для строительных материалов

Активный ил в качестве наполнителя для стройматериалов рассматривается уже давно. Это один из эффективных способов утилизации таких отходов. Многие производители заинтересовались возможностью использования активного ила и у него, несомненно, большое будущее.

Источник

Микроэлементы в стоках для жизнедеятельности активного ила

Азот и фосфор в необходимом объеме присутствуют в бытовых стоках и промышленных стоках пищевых производств, но в некоторых случаях их приходится добавлять дополнительно. Это связано с тем, что недостаточное их количество уменьшает скорость биологического окисления, а добавление до нормы способствует интенсификации роста бактерий и стимулирует процесс разложения органических веществ.

2. Если же имеется недостаток фосфора, то в биомассе активного ила начинают преобладать бактерии вредного типа, что приводит к замедлению процессов окисления органики и так же в худшую сторону сказывается на способности иловой массы к оседанию.

- фосфат аммония, содержащий азот и фосфор,

- фосфат калия

- и прочие фосфатные соединения.

В случае стоков щелочного характера для нейтрализации целесообразно применять фосфорную кислоту, а при нейтральной, либо слабощелочной, ее соли. Добавляются они обычно в растворах, иногда в виде порошка.

Источник

Видовой состав активного ила аэротенков с низкими удельными нагрузками

В статье приведены результаты многолетних наблюдений гидробионтов активного ила аэротенков, работающих с продлённым временем аэрации, низкой нагрузкой по биохимическому потреблению кислорода (БПК), высокой дозой и большим возрастом ила и дана другая полезная информация.

Введение

В процессе длительных наблюдений авторы провели анализ зависимости видового состава активного ила от технологических характеристик аэротенков. Выполнен анализ полученных материалов и предложено комплексное использование биоиндикаторных и биоэстимационных свойств гидробионтов активного ила для контроля за технологическим процессом очистки стоков в аэротенках, на основе наблюдений видового состава активного ила в течение десяти лет.

Основная часть

Исследованиями многих учёных установлена зависимость видового состава биоценоза активного ила от нагрузки на активный ил по загрязнениям. Наиболее полно зависимости видового состава микроорганизмов активного ила в нашей стране освещены в трудах Л. И. Гюнтер и М. А. Беляевой. Нагрузка на активный ил в аэротенках оказывает существенное влияние на характер (структуру) его хлопка, микробный состав, численность отдельных видов микроорганизмов. Следствием изменения микробного состава ила является изменение его физиологических показателей: скорости роста, скорости потребления загрязнений и кислорода, а также степени очистки сточных вод, способности к биофлокуляции [1].

Аэротенки, в зависимости от нагрузки по БПК, делят на:

- высоконагружаемые, работающие с нагрузкой 1000–2800 мг БПК на 1 г. сухого вещества БПК в сутки;

- средненагружаемые, работающие с нагрузкой по БПК 300–500 мг на 1 г. сухого вещества БПК в сутки;

- низконагружаемые, работающие с нагрузкой по БПК 20–100 мг на 1 г. сухого вещества БПК в сутки.

Однако под низконагружаемыми аэротенками во всех исследованиях подразумеваются аэротенки с дозой ила не более 2–3 г/л, возрастом ила не более 50–80 суток. Нагрузка же учитывается только по БПК, тогда как при эксплуатации аэротенков в условиях городских стоков большое значение имеет значение нагрузки по химически разлагаемым загрязнениям (определяется по ХПК), которые поступают со стоками от промышленных предприятий. В последнее десятилетие получили распространение исследования аэротенков, которые работают с высокой дозой ила или большим возрастом ила [3]. Нагрузка в них по БПК составляет до 500 мг на 1 г. в сутки, что позволяет их отнести к средненагружаемым.

Очистные сооружения цеха НиОПСВ более четверти века работают со следующими технологическими параметрами: нагрузка по БПК 40–80 мг на 1 г. сухого вещества БПК в сутки; нагрузка по ХПК 80–150 мг на 1 г. сухого вещества ХПК в сутки; доза ила по весу — 4–6 г/мл; возраст ила не менее 150–180 сут.; концентрация растворённого кислорода в аэротенке — 4–6 мг/л; период аэрации — 12–16 ч; коэффициент рециркуляции — 0,8–1,2; расход стоков — 60–80 тыс. м³/сут.; концентрация растворённого кислорода во вторичных отстойниках — 1,6–2,1 мг/л; удельный расход воздуха на аэрацию 4–5 м³/м³ при поступлении токсичных стоков — 6–8 м³/м³; удельный расход электроэнергии на аэрацию — 0,12–0,18 кВт/м³.

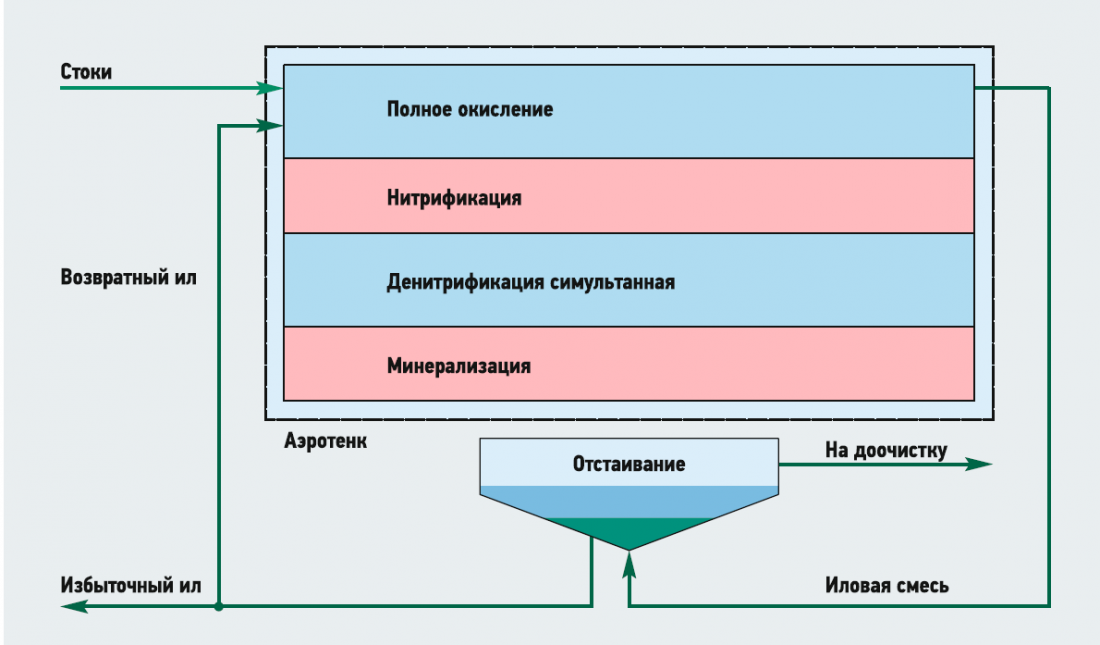

Технологическая схема очистных сооружений представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема очистных сооружений

В течение всего времени эксплуатации очистных сооружений (более 40 лет) проводился гидробиологический контроль видового состава активного ила. В последнее десятилетие для гидробиологических анализов использовался видеокомплекс на основе микроскопа БИОЛАМ с видеокамерой. Видеокомплекс позволяет выводить цветные изображения флокул активного ила и микроорганизмов на экран монитора и просматривать в режиме реального времени при увеличении от 40 до 600 раз. Программное обеспечение позволило получить библиотеку фотографий и видеозаписей микроорганизмов, содержащую несколько тысяч изображений.

Вид на аэротенки продлённой аэрации

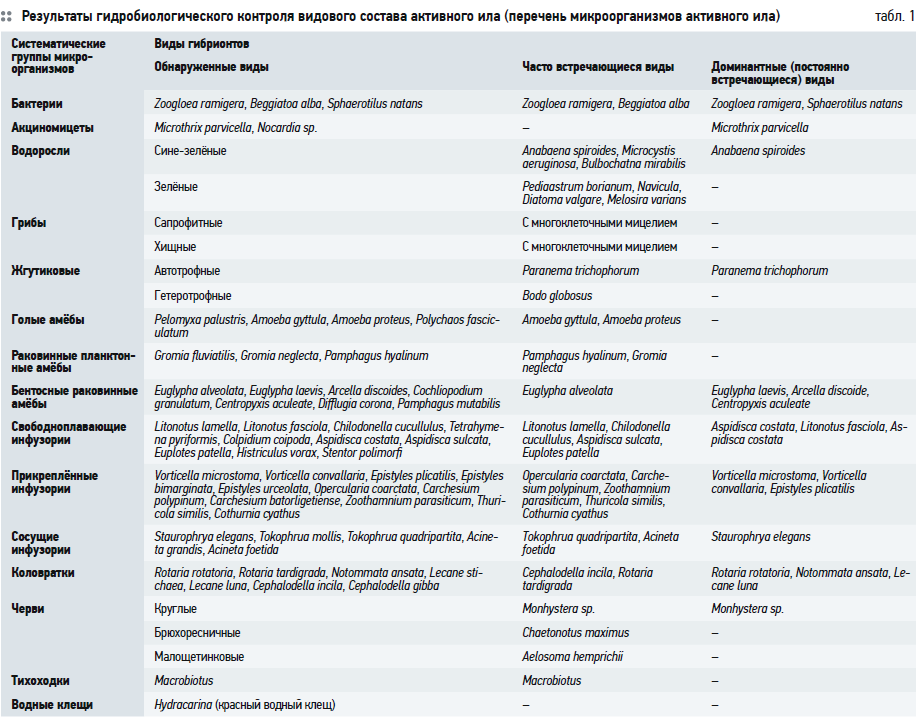

Наблюдения гидробионтов активного ила проводились ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Наблюдения и оценка количество обнаруженных гидробионтов оценивалось по пятибалльной системе О. Г. Никитиной. Анализ состояния биоценоза активного ила проводился и по ПНД Ф СБ 14.1.77–96 «Методическое руководство по гидробиологическому и бактериологическому контролю процесса биологической очистки на сооружениях с аэротенками» при различных нагрузках, различных концентрациях растворённого кислорода в иловой смеси, различном значении водородного показателя, различных залповых сбросах промышленных стоков. По результатам наблюдений составлена табл. 1.

Как видно из табл. 1, в биоценозе активного ила обнаружены представители как зооглейных бактерий, так и нитчатых. Количество хламидобактерий, серобактерий, цианобактерий никогда по количественным характеристикам не превышало двух-трёх баллов. Все эти случаи объяснялись залповым поступлением токсичных промышленных сточных вод с величиной химического потребления кислорода (ХПК) более 700–1000 мг на 1 г. сухого вещества ХПК в сутки. При прекращении сбросов нитчатое вспухание заканчивалось через два-четыре периода аэрации. Актиномицеты всегда представлены родом Microthrix parvicela.

Снижение активной реакции среды pH до 3–4 единиц никогда не приводило к вспуханию ила по причине развития водных грибов. Водоросли встречаются как зелёные, так и сине-зелёные, не менее чем семь видов, и поступают они в аэротенк, конечно, от переливных лотков вторичных отстойников и стенок отстойников с возвратным илом.

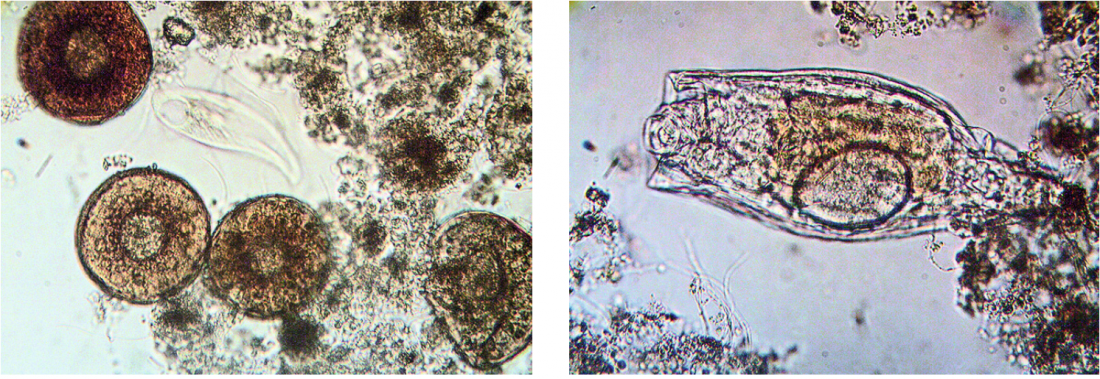

В активном иле обнаружены представители зооглейных и нитчатых форм бактерий, водорослей, грибов и представителей прокариот и эукариот. Простейшие представлены 43 видами различных классов и отрядов. Жгутиковых — два вида, голых амёб — три вида, планктонных раковинных амёб — три вида, раковинных бентосных амёб — семь видов, свободноплавающих амёб — десять видов, прикреплённых инфузорий — 12 видов, сосущих инфузорий — пять видов. Многоклеточные микроорганизмы представлены разными видами червей, коловраток, тихоходок и водных клещей. Определяющими видами являются коловратки.

Из видов, наблюдаемых нами в биоценозе активного ила, 5 0 % соответствуют биоценозу аэротенков с низкой нагрузкой (Л. И. Гюнтер, Н. С. Жмур, Р. М. Маркевич), другие 5 0 % присущи биоценозу аэротенков с любыми нагрузками.

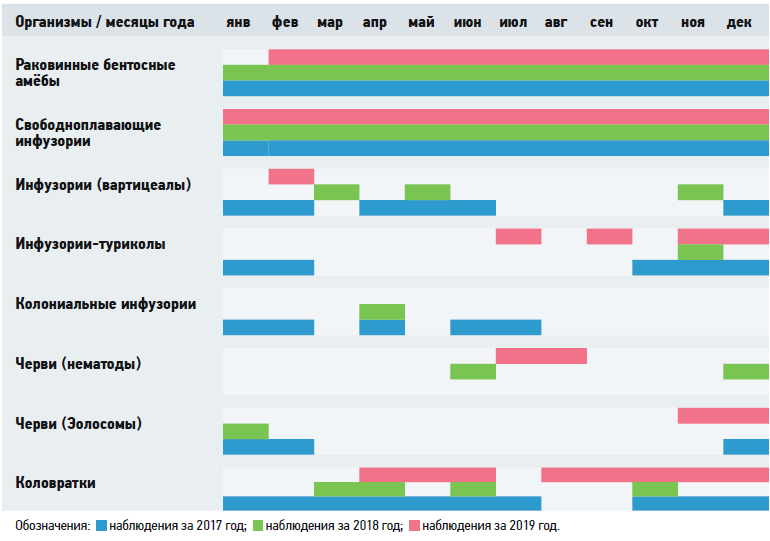

В процессе исследований видового состава были определены доминирующие группы в биоценозе. Виды, численность которых по методике О. Г. Никитиной оценивалась в четыре-пять баллов, и они были причислены к доминирующим. Доминирующие группы в биоценозе активного ила в течение 2017–2019 годов приведены на рис. 2. Из рис. 2 наглядно видно, что основными группами микроорганизмов в активном иле являются бентосные раковинные амёбы, инфузории и коловратки.

Рис. 2. Доминирующие группы в биоценозе активного ила

Было подсчитано, сколько месяцев в течение года виды имели значение численности в четыре-пять баллов. Это значение определили как коэффициент доминирования вида в течение года. Подсчитанное значение для 2016, 2017, 2018 и 2019 годов составило для раковинных бентосных амёб — 5–8, свободноплавающих инфузорий — 4–8, прикреплённых инфузорий — более трёх, коловраток — 3–7. Такие значения коэффициента подтверждают, что биоценоз аэротенков представлен следующими доминирующими группами микроорганизмов: бентосными раковинными амёбами, свободноплавающими и прикреплёнными инфузориями, коловратками.

Фото 1. Очищенные сточные воды на переливе сборного лотка вторичного отстойника

Можно утверждать, что для аэротенков характерен тестациево-цилиатно-ротаторный комплекс, рассматриваемый и в исследованиях других авторов. Этот комплекс наиболее устойчив к поступающим сточным водам, включая токсичные. Такой комплекс соответствует зрелому активному илу, сформированному в плотные, крупные хлопья. Именно с таким активным илом достигается наивысшая степень очистки стоков от соединений азота, легкои трудноокисляемой органики, нефтепродуктов и тяжёлых металлов.

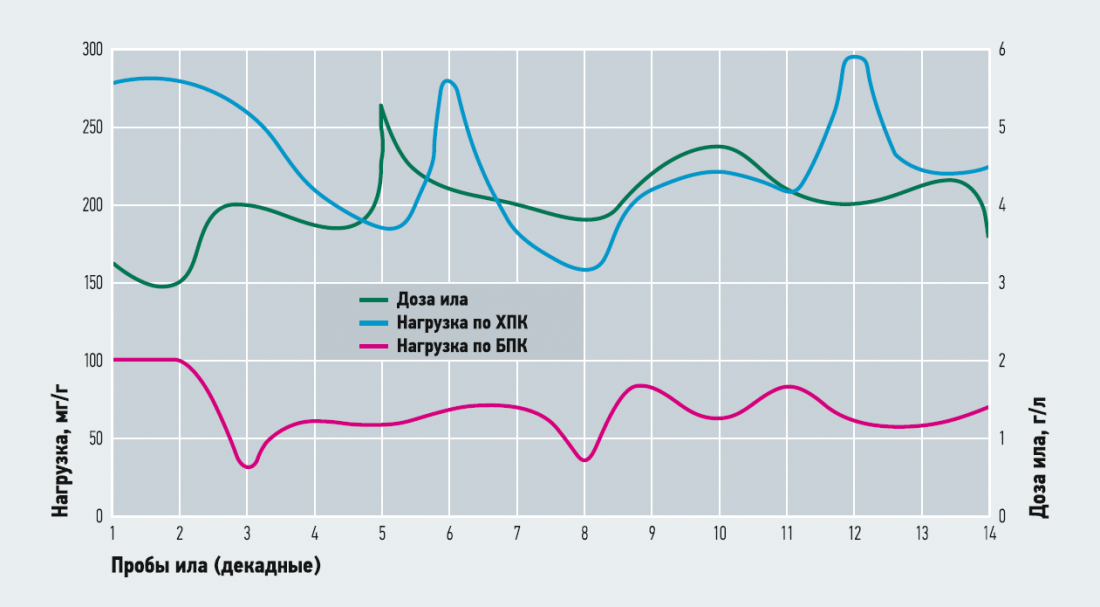

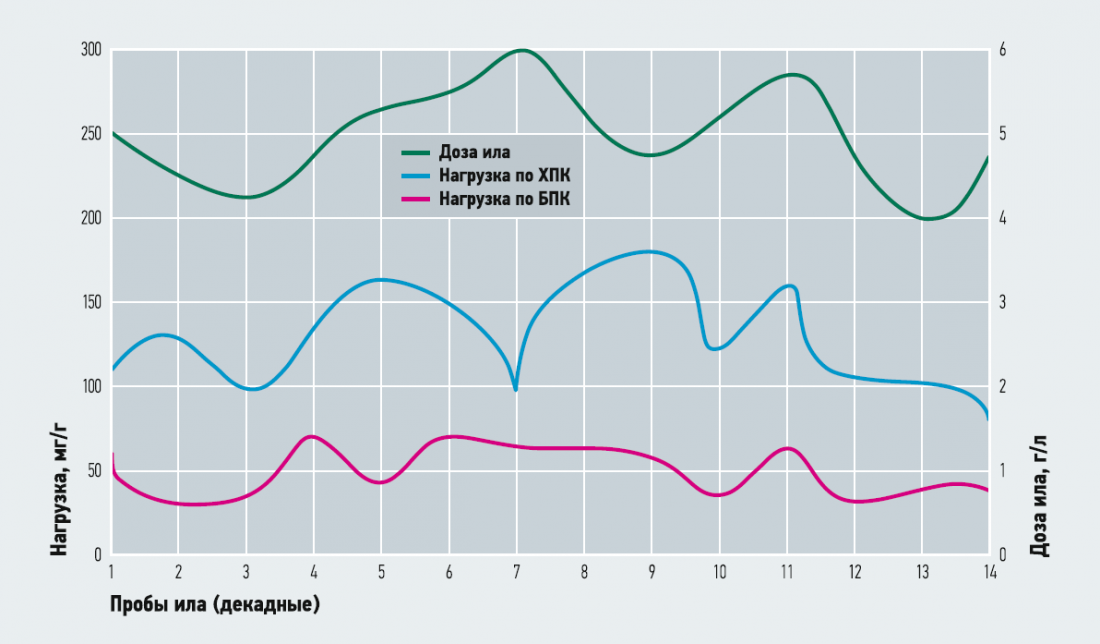

Для определения основных факторов, влияющих на видовой состав биоценоза активного ила аэротенков продлённой аэрации, выполнен график изменения нагрузок по БПК и ХПК, взвешенным веществам, изменению дозы ила за 2017–2019 годы. Полученные значения сравнивались с таблицей доминирующих видов в течение месяца, года. Были определены пять характерных периодов в течение этих лет. В каждый из периодов значения нагрузок и дозы ила были разные по величине, отличаясь друг от друга в разы, но в течение периода незначительно изменялись от какого-то среднего значения. На рис. 3 и 4 представлены два из них.

Рис. 3. Изменение нагрузок на активный ил и доза ила в первом полугодии 2019 года

В первом полугодии 2017 года средняя нагрузка по ХПК составляла 110–130 мг на 1 г. в сутки, нагрузка по БПК — 50 мг на 1 г. в сутки, доза ила — от 4,5–5,5 г/л. Соотношение нагрузки по ХПК к нагрузке по БПК не превышает 2,5. В биоценозе доминируют раковинные амёбы двух-трёх видов, свободноплавающие, прикреплённые и прикреплённые колониальные инфузории, коловратки двух видов. В первом полугодии 2019 года средняя нагрузка по величине ХПК составила 220–230 мг на 1 г. в сутки, по БПК — 45 мг на 1 г. в сутки, доза ила — 3,5–4,5 г/л. Соотношение нагрузки по ХПК к нагрузке по БПК — более 3,5. В биоценозе доминируют раковинные амёбы двух видов, из инфузорий — аспидиски, коловраток — один вид. Во втором полугодии снизилась нагрузка по ХПК до 80 мг на 1 г. в сутки, нагрузка по БПК не изменилась. Соотношение нагрузки по ХПК к нагрузке по БПК снизилось до 2,3. Увеличилось число доминирующих видов раковинных амёб и инфузорий, коловраток до трёх видов.

Рис. 4. Изменение нагрузок на активный ил и доза ила в первом полугодии 2017 года

Можно сделать следующие выводы. В первую очередь видовое разнообразие биоценоза активного ила зависит от соотношения нагрузки по ХПК к нагрузке по БПК при любых значениях дозы ила в пределах от 3,5 до 6 г/л и любых значениях нагрузки по БПК в пределах от 35 до 120 мг на грамм в сутки. Чем больше соотношение нагрузки по ХПК к нагрузке по БПК превышает 2,5, тем беднее видовое разнообразие биоценоза. И при значении соотношения 3,5–4 в биоценозе остаётся два доминирующих вида раковинных амёб и один-два доминирующих видов свободноплавающих инфузорий, а коловратки отсутствуют.

Для аэротенков, работающих в рассматриваемом режиме, в полной мере применима система биоэстимации процесса очистки стоков (биоэстимационного контроля). Нарушения динамического обеспечения процесса в течение первого же периода аэрации приводят к увеличению численности голых амёб и преобладанию численности свободноплавающих инфузорий над прикреплёнными формами инфузорий. Для наших аэротенков характерно некоторое постоянное превышение численности свободноплавающих инфузорий в пределах 1,5–1,7 без нарушений структуры активного ила и видового состава биоценоза.

Фото 2. Приемный резервуар доочистки стоков на фильтрах-биореакторах

Повышение нагрузки по легкоокисляемой органике приводит к увеличению количества актиномицетов до двух-трёх баллов, но всегда ниже порогового значения (15 млн на 1 г). Увеличение количества бентосных раковинных амёб при наших нагрузках (150–300 мг на грамм ХПК в сутки) не приводит к превышению порогового значения их численности (4,7 млн на 1 г). Однако позволяет уже в первый период аэрации судить о поступлении промышленного стока. Поступление промышленных сточных вод, кроме азота аммонийного, тоже не приводили к превышению порогового значения численности групп биоэстиматоров.

Фото 3. Образование бланкита из флокул зрелого ила при отстаивании

Поскольку очистные сооружения в течение исследуемого периода работали без серьёзных нарушений аспектов динамического обеспечения по системе биоэстимации для контроля технологического процесса использовали и аспекты биоиндикации, подтверждающие выводы методики биоэстимации.

Фото 4. Биоиндикаторы зрелого ила: инфузория турикола

Видовой состав активного ила представлен, в основном, раковинными бентосными амёбами, инфузориями и коловратками. Это объясняется способом питания этих групп микроорганизмов в плотном и крупном (зрелом) хлопке активного ила, который формируется при вышеприведённых характеристиках, созданных в аэротенке. Раковинные амёбы, перемещаясь в таком хлопке, всегда находят пищу, а при повышении нагрузки по трудноокисляемой органике выигрывают конкуренцию с другими группами за счёт возможности присущего им диффузного питания. Большое количество свободноплавающих форм инфузорий объясняется структурой хлопка ила: вне границ хлопка ила питание приходиться искать, перемещаясь и прикреплённые колониальные формы инфузорий проигрывают конкуренцию за питание свободноплавающим. Индикаторными микроорганизмами, которые использовались для определения причин несоответствий и их предотвращений, чаще всего были представители класса инфузорий. Видимо, по поскольку данные виды являются представителями всех трёх трофических уровней, то есть используют три способа питания:

- первый трофический уровень — инфузории-седиоментаторы (представители родов Vorticella, Epistyles, Opercularia, Carchezium);

- второй трофический уровень — инфузории-«глотатели» (Chilodonella, Aspidisca);

- третий трофический уровень — инфузории-хищники (Euplotes, Litonotus), сосущие инфузории.

В зрелом, хорошо флокулированном иле присутствуют инфузории представители всех трёх трофических уровней. В процессе наблюдений были выявлены следующие зависимости при определении эффективности процесса очистки:

- увеличение количества инфузорий рода Aspidisca для определения поступления азота аммонийного концентрацией выше 40–50 мг/д м³;

- уменьшение степени раскрытия перистома у прикреплённых инфузорий при увеличении количества поступающего азота аммонийного;

- деформация зооидов и их цистирование на стеблях при увеличении концентрации азота аммонийного выше 50–60 мг/д м³;

- закрытие перистома, отрыв от стебля и цистирование вблизи колонии при увеличении концентрации ХПК выше 150 мг на 1 г. в сутки в поступающих стоках;

- увеличение численности инфузорий Vorticella microstoma при повышении нагрузки по ХПК;

- увеличение численности инфузорий Euplotes patella при повышении концентрации азота аммонийного в поступающих стоках выше 50–60 мг/л;

- наличие сосущих инфузорий в количестве двух-трёх баллов для установления процесса нитрификации эффективностью не ниже 90–9 9 %;

- присутствие инфузорий Aspidisca costata и Litonotus lamella в порядочном количестве при нитрификации эффективностью 96–9 9 %.

Поэтому любое изменение видового состава раковинных бентосных амёб и инфузорий, отмеченное в течение многих лет наблюдений и определённое в зависимости от изменений технологических характеристик биологического процесса, важно и необходимо.

Фото 5. Бентосные раковинные амёбы

Фото 7. Коловратка

Фото 6. Сосущая инфузория

Фото 8. Червь олигохета

Выводы

1. В аэротенках продлённой аэрации с высокой дозой ила и большим его возрастом образуются зрелые флокулы (хлопки) активного ила. При этом доминирующими группами микроорганизмов являются бентосные раковинные амёбы, инфузории, а также коловратки.

2. Такой видовой комплекс микроорганизмов определяется структурой флокул зрелого активного ила, в которой вышеперечисленные группы микроорганизмов получают конкурентное преимущество благодаря способу питания.

3. Многолетние гидробиологические наблюдения структуры активного ила и видового состава позволили установить закономерности развития микроорганизмов в данных условиях аэротенков продлённой аэрации. В результате анализа проведённых наблюдений создана эффективная, оперативная система контроля процесса биологической очистки сточных вод.

4. Гидробиологическими и гидрохимическими анализами установлено, что развивающийся в аэротенках продлённой аэрации зрелый ил наиболее устойчив к нарушениям динамического обеспечения, увеличению нагрузок по органическим веществам, поступлению токсичных промышленных сточных вод. Только такой (то есть зрелый) ил позволяет достичь наивысшей степени очистки по органическим загрязнениям, азоту аммонийному, нитритам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам.

Источник