Подзолистые почвы органическое вещество

Глава 4. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ И ЕГО СОСТАВ

§1. Источники органического вещества и его состав

Важнейшей составляющей частью почвы является органическое вещество, которое представляет собой сложное сочетание растительных и животных остатков, находящихся на различных стадиях разложения, и специфических почвенных органических веществ, называемых гумусом.

Потенциальным источником органического вещества считают все компоненты биоценоза, которые попадают на или в почву (отмирающие микроорганизмы, мхи, лишайники, животные и т.д.), но основным источником накопления гумуса в почвах служат зеленые растения, которые ежегодно оставляют в почве и на ее поверхности большое количество органического вещества. Биологическая продуктивность растений широко варьирует и находится в пределах от 1– 2 т/год сухого органического вещества (тундра) до 30 – 35 т/год (влажные субтропики).

Растительный опад различается не только количественно, но и качественно (см. главу 2). Химический состав органических веществ, поступающих в почву, очень разнообразен и во многом зависит от типа отмерших растений. Большую часть их массы составляет вода (75 – 90 %). В состав сухого вещества входят углеводы, белки, жиры, воски, смолы, липиды, дубильные вещества и другие соединения. Подавляющее большинство этих соединений – высокомолекулярные вещества. Основная часть растительных остатков состоит главным образом из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и дубильных веществ, при этом наиболее богаты ими древесные породы. Белка больше всего содержится в бактериях и бобовых растениях, наименьшее его количество обнаружено в древесине.

Кроме того, органические остатки всегда содержат некоторое количество зольных элементов. Основную массу золы составляют кальций, магний, кремний, калий, натрий, фосфор, сера, железо, алюминий, марганец, образующие в составе гумуса органоминеральные комплексонаты. Содержание кремнезема (SiO2) колеблется от 10 до 70 %, фосфора – от 2 до 10 % массы золы. Название зольных элементов связано с тем, что при сжигании растений они остаются в золе, а не улетучиваются, как это происходит с углеродом, водородом, кислородом и азотом.

В весьма малом количестве в золе встречаются микроэлементы – бор, цинк, йод, фтор, молибден, кобальт, никель, медь и др. Наиболее высокой зольностью обладают водоросли, злаковые и бобовые растения, меньше всего золы содержится в древесине хвойных пород. Состав органического вещества можно представить следующим образом (рис.6).

§2. Трансформация органического вещества в почве

Превращение органических остатков в гумус – сложный биохимический процесс, совершающийся в почве при непосредственном участии микроорганизмов, животных, кислорода воздуха и воды. В этом процессе главная и решающая роль принадлежит микроорганизмам, которые участвуют во всех этапах образования гумуса, чему способствует огромная населенность почв микрофлорой. Животные, населяющие почву, тоже активно участвуют в превращении органических остатков в гумус. Насекомые и их личинки, дождевые черви измельчают и перетирают растительные остатки, перемешивают их с почвой, заглатывают, перерабатывают и выбрасывают неиспользованную часть в виде экскрементов в толщу почвы.

Отмирая, все растительные и животные организмы подвергаются процессам разложения до более простых соединений, конечной стадией которых является полная минерализация органического вещества. Образовавшиеся неорганические вещества используются растениями как элементы питания. Скорость процессов разложения и минерализации различных соединений неодинакова. Интенсивно минерализуются растворимые сахара, крахмал; достаточно хорошо разлагаются белки, гемицеллюлозы и целлюлоза; устойчивы – лигнин, смолы, воски. Другая часть продуктов разложения потребляется самими микроорганизмами (гетеротрофными) для синтеза вторичных белков, жиров, углеводов, образующих плазму новых поколений микроорганизмов, а после отмирания последних снова подвергается процессу разложения. Процесс временного удержания органического вещества в микробной клетке называется микробным синтезом. Часть продуктов разложения превращается в специфические сложные высокомолекулярные вещества – гумусовые вещества. Совокупность сложных биохимических и физико-химических процессов превращения органического вещества, в результате которых образуется специфическое органические вещество почвы – гумус, называется гумификацией. Все три процесса идут в почве одновременно и взаимосвязаны друг с другом. Трансформация органического вещества происходит при участии ферментов, выделяемых микроорганизмами, корнями растений, под влиянием которых осуществляются биохимические реакции гидролиза, окисления, восстановления, брожения и т.д. и образуется гумус.

Существует несколько теорий гумусообразования. Первой в 1952 году появилась конденсационная теория, разработанная М.М.Кононовой. В соответствии с этой теорией образование гумуса идет как постепенный процесс поликонденсации (полимеризации) промежуточных продуктов разложения органических веществ (сначала образуются фульвокислоты, а из них – гуминовые). Концепция биохимического окисления разработана Л.Н.Александровой в 70-е годы XX в. Согласно ей, ведущее значение в процессе гумификации имеют реакции медленного биохимического окисления продуктов разложения, в результате которых образуется система высокомолекулярных гумусовых кислот переменного элементного состава. Гумусовые кислоты вступают во взаимодействие с зольными элементами растительных остатков, освобождающимися в процессе минерализации последних, а также с минеральной частью почвы, образуя различные органо-минеральные производные гумусовых кислот. При этом происходит расщепление единой системы кислот на ряд фракций, различных по степени растворимости и строению молекулы. Менее дисперсная часть, образующая с кальцием и полуторными оксидами нерастворимые в воде соли, формируется как группа гуминовых кислот. Более дисперсная фракция, дающая преимущественно растворимые соли, образует группу фульвокислот. Биологические концепции гумусообразовапия предполагают, что гумусовые вещества – продукты синтеза различных микроорганизмов. Данная точка зрения была высказана В.Р.Вильямсом, она получила развитие в работах Ф.Ю.Гельцера, С.П.Ляха, Д.Г.Звягинцева и др.

В различных природных условиях характер и скорость гумусообразования неодинаковы и зависят от взаимосвязанных условий почвообразования: водно-воздушного и теплового режимов почвы, её гранулометрического состава и физико-химических свойств, состава и характера поступления растительных остатков, видового состава и интенсивности жизнедеятельности микроорганизмов.

Трансформация остатков происходит в аэробных или анаэробных условиях в зависимости от водно-воздушного режима. В аэробных условиях при достаточном количестве влаги в почве, благоприятной температуре и свободном доступе О2 процесс разложения органических остатков развивается интенсивно при участии аэробных микроорганизмов. Наиболее оптимальными условиями являются температура 25 – 30 °С и влажность – 60 % от полной влагоемкости почвы. Но в этих же условиях быстро идет минерализация как промежуточных продуктов разложения, так и гумусовых веществ, поэтому в почве накапливается относительно мало гумуса, но много элементов зольного и азотного питания растений (в сероземах и других почвах субтропиков).

В анаэробных условиях (при постоянном избытке влаги, а также при низких температурах, недостатке О2) процессы гумусообразования идут медленно при участии, главным образом, анаэробных микроорганизмов. При этом образуются много низкомолекулярных органических кислот и восстановленные газообразные продукты (СН4, H2S), угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов. Процесс разложения постепенно затухает, и органические остатки превращаются в торф – массу слаборазложившихся и неразложившихся растительных остатков, частично сохранивших анатомическую структуру. Наиболее благоприятны для накопления гумуса сочетание в почве аэробных и анаэробных условий с чередованием периодов иссушение и увлажнения. Такой режим характерен для черноземов.

Видовой состав почвенных микроорганизмов и интенсивность их жизнедеятельности также влияют на образование гумуса. Северные подзолистые почвы в результате специфических гидротермических условий характеризуются наименьшим содержанием микроорганизмов с небольшим видовым разнообразием и низкой жизнедеятельностью. Следствием этого является медленное разложение растительных остатков и накопление слаборазложенного торфа. Во влажных субтропиках и тропиках отмечаются интенсивное развитие микробиологической деятельности и в связи с этим активная минерализация остатков. Сопоставление запасов гумуса в различных почвах с разным количеством микроорганизмов в них свидетельствует о том, что как очень слабая, так и высокая биогенность почвы не способствует накоплению гумуса. Наибольшее количество гумуса накапливается в почвах со средним содержанием микроорганизмов (черноземы).

Гранулометрический состав и физико-химические свойства почвы имеют не менее значительное влияние. В песчаных и супесчаных хорошо прогреваемых и аэрируемых почвах разложение органических остатков идет быстро, значительная часть их минерализуется, гумусовые веществ мало и они плохо закрепляются на поверхности песчаных частиц. В глинистых и суглинистых почвах процесс разложения органических остатков при равных условиях происходит медленнее (из-за недостатка О2), гумусовых вещества закрепляются на поверхности минеральных частиц и накапливаются в почве.

Химический и минералогический состав почвы определяет количество питательных веществ, необходимых для микроорганизмов, реакцию среды, в которой идет образование гумуса, и условия для закрепления гумусовых веществ в почве. Так, почвы, насыщенные кальцием, имеют нейтральную реакцию, которая благоприятна для развития бактерий и закрепления гуминовых кислот в виде нерастворимых в воде гуматов кальция, что обогащает ее гумусом. В кислой среде при насыщенности почв водородом и алюминием образуются растворимые фульвокислоты, которые имеют повышенную подвижность и ведут к большому накоплению гумуса. Закреплению гумуса в почве способствуют также глинистые минералы типа монтмориллонита и вермикулита.

В связи с различием в факторах, влияющих на образование гумуса, в разных почвах количество, качество и запасы гумуса неодинаковы. Так, в верхних горизонтах черноземов типичных содержится 10 – 14 % гумуса, серых темных лесных – 4 – 9 %, дерново-подзолистых – 2 – 3 %, темных каштановых, желтоземах – 4 – 5 %, бурых и серо-бурых полупустынных – 1 – 2 %. Запасы органического вещества в природных зонах также различны. Наибольшие запасы, по данным И.В.Тюрина, имеют различные подтипы черноземов, торфяники, серые лесные, средние – темно-каштановые, красноземы, низкие – подзолистые, дерново-подзолистые, сероземы типичные. В пахотных почвах Республики Беларусь содержится гумуса: в глинистых – 65 т/га, в суглинистых – 52 т/га, в супесчаных – 47 т/га, в песчаных – 35 т/га. Почвы Республики Беларусь в зависимости от содержания гумуса в пахотном слое делятся на 6 групп (табл. 3). В почвах других природных зон существуют свои градации в зависимости от содержания гумуса.

Группировка почв Республики Беларусь по содержанию гумуса

Источник

Подзолистые почвы и другие виды грунта: где расположены, свойства и что на них растет

Почва — это удивительное природное явление. Она является основой жизни на Земле, поскольку обеспечивает условия для роста растений, а вместе с ними — животных и людей. Но тут заключается парадокс этой уникальной субстанции: почва дает жизнь всем организмам, но в то же время она и состоит из органических останков растений и животных, то есть не может без них существовать.

Одним из основных типов грунта являются подзолистые почвы, занимающие значительную долю районов с умеренным климатом. На них произрастают северные хвойные леса, именуемые по-другому тайгой.

Описание почвы

Грунт — это природное образование, располагающееся на верхних слоях суши, которое сформировалось под воздействием солнечных лучей, влажности, живых или мертвых организмов.

История

Перед тем как принять свою современную форму, почвенный покров проделал долгий путь, начиная с древних времен. Первоначально Землю покрывали горные породы, которые подвергались постепенному выветриванию. С помощью солнца, ветров, подземных и поверхностных вод эти горные массивы начали меняться, переходя в раздробленное состояние.

В таком размельченном состоянии созданные породы стали обладать различными свойствами: начали пропускать и удерживать в себе воздух и влагу, в них образовались новые химические соединения, они обладали рыхлостью, мягкостью и т. д. Эта новая среда стала благоприятной для множества бактерий, микробов и прочих живых микроорганизмов. Начали появляться азотные соединения, сформированные в результате разложения органических веществ. Так и появился первоначальный почвенный состав, обладающий совершенно новыми характеристиками, включая такое важнейшее свойство, как плодородие.

Свойства

На качество и состав почвы решающее влияние оказывает климат. В местах с экстремально низкими или высокими температурами почти ничего не растет, в то время как у районов с благоприятными условиями земля дает жизнь большому количеству видов растений.

Какими свойствами обладают основные типы почв, расположенные в России и других странах:

- Арктическая — пролегает под поверхностью Южного и Северного полюсов Земли. Круглый год царят отрицательные температуры, что не могло не оказать влияние на почвенную структуру. Грунт обладает слабокислой реакцией, а химические процессы слабо выражены. Хозяйственная деятельность здесь не может осуществляться.

- Тундровая. На всей территории пролегает многолетняя мерзлота, которая не дает влаге испаряться с поверхности земли, вследствие чего тундра сильно заболочена. Из-за холода деятельность микроорганизмов слабо развита, поэтому питательных веществ в почве крайне мало.

- Подзолистая. В таежных районах становится теплее, вследствие чего местность поросла хвойными заболоченными лесами. Хвоя, опавшая с деревьев, сильно окисляет грунт, который к тому же насыщен влагой. Этот тип почвы образовался в результате подзолистого процесса, заключающегося в разрушении минеральных веществ и выносе результатов разрушения в нижнюю часть профиля грунта или за его пределы.

- Дерново-подзолистая почва — характеристика заключается в том, что она обеднена гумусом и основаниями и обладает непрочной структурой. Распространена в смешанных лесах и южнотаежной зоне.

- Серая лесная. Этот тип имеет слабокислую реакцию и небольшую насыщенность основаниями. Содержание гумуса повышенное по сравнению с подзолистыми, особенно его много у подтипа темно-серого грунта. Это происходит благодаря благоприятному климату широколиственных лесов.

- Черноземная — этот самый плодородный тип грунта отличается повышенным содержанием гумуса (до 15 %), что придает ему окрас от темно-серого до черного. Чернозем отличается высоким содержанием кальция и зернистой структурой, обеспечивающей оптимальный водный и воздушный обмен с окружающей средой.

- Бурая. Распространена в пустынных и полупустынных областях. Содержит малое количество гумуса из-за сухого климата и разреженного растительного покрова. Непригодна для выращивания большинства культур.

- Коричневая. Ее характерное распространение — Средиземноморье, где она расположена на сложном рельефе в нижнем горном поясе. Количество органических веществ может превышать 5 %. Коричневый грунт содержит значительное количество глины и песка.

- Красно-желтая — располагается в экваториальных тропических лесах, с огромной растительной массой и самым высоким количеством осадков на планете. При этом, содержание гумуса небольшое (3—4 %) из-за быстрого разложения большого числа растений. Отличается повышенным содержанием железа и алюминия, что придает земле красноватый оттенок.

В мире формируется огромное разнообразие почвенного покрова. Чем теплее климат и больше выпадает осадков, тем богаче и разнообразнее будет растительность. Яркий пример — экваториальные постоянно-влажные леса.

Растительный мир

Количество и богатство флоры напрямую зависит от климатических условий. Если посмотреть на карту природных зон от полюсов Земли до экватора, то можно увидеть сильные отличия северных и южных ландшафтов. Так, в Арктике и тундре произрастают немногочисленные лишайники, мхи, невысокие кустарники. Немалую роль в формировании растительности северных районов играет сильная заболоченность, переувлажняющая грунт.

Южнее начинаются таежные леса. Этот тип природной зоны — самый распространенный на российской территории.

Север Сибири и ее восточные районы, представленные лиственничными лесами, формируются на мерзлотно-таежном грунте. Подзолисто-болотные почвы, появляющиеся благодаря избыточному увлажнению, находятся под пологом пихтовых, кедровых, сосновых, еловых лесов. Таежный лес отличается простотой структуры: под пологом хвойных деревьев растут немногочисленные кустарники, а земля покрыта мхом.

К югу от тайги находятся смешанные и широколиственные леса, состоящие из березы, осины, клена, липы, дуба. Здесь происходит постепенное повышение гумуса в лесных почвах в связи с потеплением климата, а достигает он своего максимального значения в лесостепной и степной зоне. В лесостепях небольшие рощи, состоящие из лиственных деревьев, встречаются по берегам рек и неподалеку от лесных районов. Степь состоит из богатого разнотравья: ковыля, шалфея, полыни, васильков.

В южностепных районах климат становится жарче и суше, и травянистое поле постепенно переходит в пустыню. Растения, находящиеся здесь, научились приспосабливаться к экстремальным условиям. Это кактусы, железные деревья, акации, алоэ.

При приближении к экватору осадков выпадает все больше, пустыни сменяются саваннами, а те в свою очередь — тропическими лесами. В тропиках произрастает примерно треть всех растений на планете. Флора представлена многообразными пальмами, фруктовыми деревьями, лианами, орхидеями.

Животные

Количество и разнообразие животных неотъемлемо связано с растительностью. Чем больше и богаче будет состав трав и лиственных кустарников, тем больше будет травоядных, а вместе с ними и хищников. Животные и птицы также требовательны к климату, поэтому в теплых странах фауна очень разнообразна. Территории, скованные вечным льдом и снегом, населены белыми медведями, северными оленями, полярными совами, песцами и леммингами.

Таежные дремучие леса богаты пушниной (соболем, горностаем, белкой), из хищников тут обитают волки, бурые медведи, лисы, рыси. Добычей им служат лоси, олени, зайцы, грызуны, птицы, многочисленная рыба, обильно населяющая лесные реки и озера.

Фауна смешанных и широколиственных лесов не сильно отличается от тайги. Появляется больше певчих птиц (дрозд, синица, свиристель), исчезают таежные глухари, рябчики и кедровки. Пушные звери, предпочитающие глухие кедровые леса, здесь также не встречаются.

В степях обитают сайгаки, степные волки и лисы, очень много грызунов и птиц. Пустыня населена жароустойчивыми обитателями, которые могут подолгу обходиться без воды: верблюды, лисицы-фенеки, тушканчики, суслики, ящерицы, змеи, скорпионы.

Совершенно необычен мир саванн. Здесь водятся уникальные представители животного мира: львы, гепарды, слоны, жирафы, зебры, газели, антилопы, страусы. В экваториальных джунглях фауна также поражает своим разнообразием. Можно встретить леопарда, ягуара, окапи, тапира, бегемота, носорога, множество обезьян, птиц, насекомых.

Использование в сельском хозяйстве

Земледелие и выращивание различных культур имеют неразрывную связь с почвой. Особенность грунта заключается в том, что при правильном и рациональном его использовании со временем он будет становится только лучше.

Наиболее пригодной для пашни и скотоводства почвой является чернозем. На нем выращивают зерновые культуры, овощи, фруктовые деревья. Подзолистая почва пригодна для выращивания картофеля, льна, ржи. На грунте с содержанием карбоната (сероземы, каштановые, карбонатные черноземы) хорошо растет виноград, капуста, черешня, фасоль.

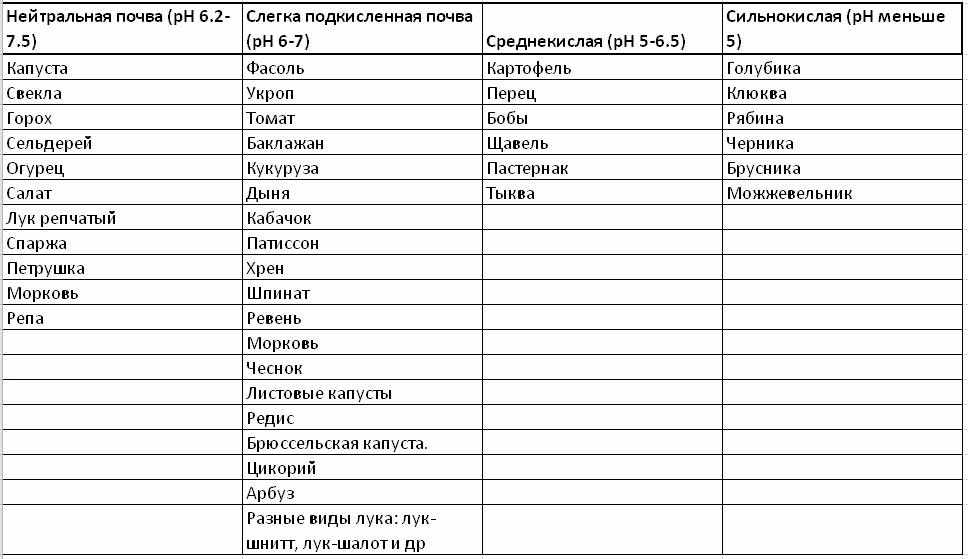

Немаловажную роль играет такое свойство почвы, как кислотность, то есть способность грунта проявлять свойства кислот. Наибольшей кислотностью обладают подзолы и торфяники (рН водн 3,5—5,5). Ниже в таблице представлена зависимость определенных видов культур от степени кислотности грунта.

Видео

В этом видео дается характеристика дерново-подзолистой почвы.

Наименование зоны Тип почвы Содержание гумуса Свойства почвы Условия почвообразования Арктические пустыни Арктические Очень мало Неплодородная Отсутствие тепла и растительности Тундра Тундрово-глеевые Мало Маломощные, глеевый слой Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение Тайга Европейской части Подзолистые Незначительно Промывные, кислые Опавшая хвоя сильно окисляет грунт, вечная мерзлота Тайга Восточной Сибири Таежно-мерзлотные Незначительно Малоплодородные, холодные Вечная мерзлота Смешанные леса Дерново-подзолистые Больше, чем в подзолистых Более плодородные Промыв весной, больше растительных остатков Широколиственные леса Серые лесные 4-5% Более плодородные Мягкий климат, опавшие листья деревьев богаты зольными элементами Степи и лесостепи Черноземы, каштановые 10-12% Самые плодородные Много растительных остатков, теплый климат Полупустыни Бурые, серо-бурые Гумуса меньше Засоление почв Сухой климат, разреженный растительный покров Пустыни Пустынные желтовато-серые Мало Из-за редких дождей соли почти не вымываются Недостаток влаги и бедность органическими веществами Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники Коричневые Содержание гумуса 4-5%, хорошая плодородность Высокая плодородность при достаточном увлажнении Вегетационный период длится круглый год Влажные тропические леса Красно-желтые ферралитные и красно-бурые Доля гумуса составляет 3-10% Хорошее промывание почвенного покрова, большое содержание гидроокиси железа Высокая влажность, круглогодичные высокие температуры, огромная растительная биомасса

Источник