Подзолистые почвы и другие виды грунта: где расположены, свойства и что на них растет

Почва — это удивительное природное явление. Она является основой жизни на Земле, поскольку обеспечивает условия для роста растений, а вместе с ними — животных и людей. Но тут заключается парадокс этой уникальной субстанции: почва дает жизнь всем организмам, но в то же время она и состоит из органических останков растений и животных, то есть не может без них существовать.

Одним из основных типов грунта являются подзолистые почвы, занимающие значительную долю районов с умеренным климатом. На них произрастают северные хвойные леса, именуемые по-другому тайгой.

Описание почвы

Грунт — это природное образование, располагающееся на верхних слоях суши, которое сформировалось под воздействием солнечных лучей, влажности, живых или мертвых организмов.

История

Перед тем как принять свою современную форму, почвенный покров проделал долгий путь, начиная с древних времен. Первоначально Землю покрывали горные породы, которые подвергались постепенному выветриванию. С помощью солнца, ветров, подземных и поверхностных вод эти горные массивы начали меняться, переходя в раздробленное состояние.

В таком размельченном состоянии созданные породы стали обладать различными свойствами: начали пропускать и удерживать в себе воздух и влагу, в них образовались новые химические соединения, они обладали рыхлостью, мягкостью и т. д. Эта новая среда стала благоприятной для множества бактерий, микробов и прочих живых микроорганизмов. Начали появляться азотные соединения, сформированные в результате разложения органических веществ. Так и появился первоначальный почвенный состав, обладающий совершенно новыми характеристиками, включая такое важнейшее свойство, как плодородие.

Свойства

На качество и состав почвы решающее влияние оказывает климат. В местах с экстремально низкими или высокими температурами почти ничего не растет, в то время как у районов с благоприятными условиями земля дает жизнь большому количеству видов растений.

Какими свойствами обладают основные типы почв, расположенные в России и других странах:

- Арктическая — пролегает под поверхностью Южного и Северного полюсов Земли. Круглый год царят отрицательные температуры, что не могло не оказать влияние на почвенную структуру. Грунт обладает слабокислой реакцией, а химические процессы слабо выражены. Хозяйственная деятельность здесь не может осуществляться.

- Тундровая. На всей территории пролегает многолетняя мерзлота, которая не дает влаге испаряться с поверхности земли, вследствие чего тундра сильно заболочена. Из-за холода деятельность микроорганизмов слабо развита, поэтому питательных веществ в почве крайне мало.

- Подзолистая. В таежных районах становится теплее, вследствие чего местность поросла хвойными заболоченными лесами. Хвоя, опавшая с деревьев, сильно окисляет грунт, который к тому же насыщен влагой. Этот тип почвы образовался в результате подзолистого процесса, заключающегося в разрушении минеральных веществ и выносе результатов разрушения в нижнюю часть профиля грунта или за его пределы.

- Дерново-подзолистая почва — характеристика заключается в том, что она обеднена гумусом и основаниями и обладает непрочной структурой. Распространена в смешанных лесах и южнотаежной зоне.

- Серая лесная. Этот тип имеет слабокислую реакцию и небольшую насыщенность основаниями. Содержание гумуса повышенное по сравнению с подзолистыми, особенно его много у подтипа темно-серого грунта. Это происходит благодаря благоприятному климату широколиственных лесов.

- Черноземная — этот самый плодородный тип грунта отличается повышенным содержанием гумуса (до 15 %), что придает ему окрас от темно-серого до черного. Чернозем отличается высоким содержанием кальция и зернистой структурой, обеспечивающей оптимальный водный и воздушный обмен с окружающей средой.

- Бурая. Распространена в пустынных и полупустынных областях. Содержит малое количество гумуса из-за сухого климата и разреженного растительного покрова. Непригодна для выращивания большинства культур.

- Коричневая. Ее характерное распространение — Средиземноморье, где она расположена на сложном рельефе в нижнем горном поясе. Количество органических веществ может превышать 5 %. Коричневый грунт содержит значительное количество глины и песка.

- Красно-желтая — располагается в экваториальных тропических лесах, с огромной растительной массой и самым высоким количеством осадков на планете. При этом, содержание гумуса небольшое (3—4 %) из-за быстрого разложения большого числа растений. Отличается повышенным содержанием железа и алюминия, что придает земле красноватый оттенок.

В мире формируется огромное разнообразие почвенного покрова. Чем теплее климат и больше выпадает осадков, тем богаче и разнообразнее будет растительность. Яркий пример — экваториальные постоянно-влажные леса.

Растительный мир

Количество и богатство флоры напрямую зависит от климатических условий. Если посмотреть на карту природных зон от полюсов Земли до экватора, то можно увидеть сильные отличия северных и южных ландшафтов. Так, в Арктике и тундре произрастают немногочисленные лишайники, мхи, невысокие кустарники. Немалую роль в формировании растительности северных районов играет сильная заболоченность, переувлажняющая грунт.

Южнее начинаются таежные леса. Этот тип природной зоны — самый распространенный на российской территории.

Север Сибири и ее восточные районы, представленные лиственничными лесами, формируются на мерзлотно-таежном грунте. Подзолисто-болотные почвы, появляющиеся благодаря избыточному увлажнению, находятся под пологом пихтовых, кедровых, сосновых, еловых лесов. Таежный лес отличается простотой структуры: под пологом хвойных деревьев растут немногочисленные кустарники, а земля покрыта мхом.

К югу от тайги находятся смешанные и широколиственные леса, состоящие из березы, осины, клена, липы, дуба. Здесь происходит постепенное повышение гумуса в лесных почвах в связи с потеплением климата, а достигает он своего максимального значения в лесостепной и степной зоне. В лесостепях небольшие рощи, состоящие из лиственных деревьев, встречаются по берегам рек и неподалеку от лесных районов. Степь состоит из богатого разнотравья: ковыля, шалфея, полыни, васильков.

В южностепных районах климат становится жарче и суше, и травянистое поле постепенно переходит в пустыню. Растения, находящиеся здесь, научились приспосабливаться к экстремальным условиям. Это кактусы, железные деревья, акации, алоэ.

При приближении к экватору осадков выпадает все больше, пустыни сменяются саваннами, а те в свою очередь — тропическими лесами. В тропиках произрастает примерно треть всех растений на планете. Флора представлена многообразными пальмами, фруктовыми деревьями, лианами, орхидеями.

Животные

Количество и разнообразие животных неотъемлемо связано с растительностью. Чем больше и богаче будет состав трав и лиственных кустарников, тем больше будет травоядных, а вместе с ними и хищников. Животные и птицы также требовательны к климату, поэтому в теплых странах фауна очень разнообразна. Территории, скованные вечным льдом и снегом, населены белыми медведями, северными оленями, полярными совами, песцами и леммингами.

Таежные дремучие леса богаты пушниной (соболем, горностаем, белкой), из хищников тут обитают волки, бурые медведи, лисы, рыси. Добычей им служат лоси, олени, зайцы, грызуны, птицы, многочисленная рыба, обильно населяющая лесные реки и озера.

Фауна смешанных и широколиственных лесов не сильно отличается от тайги. Появляется больше певчих птиц (дрозд, синица, свиристель), исчезают таежные глухари, рябчики и кедровки. Пушные звери, предпочитающие глухие кедровые леса, здесь также не встречаются.

В степях обитают сайгаки, степные волки и лисы, очень много грызунов и птиц. Пустыня населена жароустойчивыми обитателями, которые могут подолгу обходиться без воды: верблюды, лисицы-фенеки, тушканчики, суслики, ящерицы, змеи, скорпионы.

Совершенно необычен мир саванн. Здесь водятся уникальные представители животного мира: львы, гепарды, слоны, жирафы, зебры, газели, антилопы, страусы. В экваториальных джунглях фауна также поражает своим разнообразием. Можно встретить леопарда, ягуара, окапи, тапира, бегемота, носорога, множество обезьян, птиц, насекомых.

Использование в сельском хозяйстве

Земледелие и выращивание различных культур имеют неразрывную связь с почвой. Особенность грунта заключается в том, что при правильном и рациональном его использовании со временем он будет становится только лучше.

Наиболее пригодной для пашни и скотоводства почвой является чернозем. На нем выращивают зерновые культуры, овощи, фруктовые деревья. Подзолистая почва пригодна для выращивания картофеля, льна, ржи. На грунте с содержанием карбоната (сероземы, каштановые, карбонатные черноземы) хорошо растет виноград, капуста, черешня, фасоль.

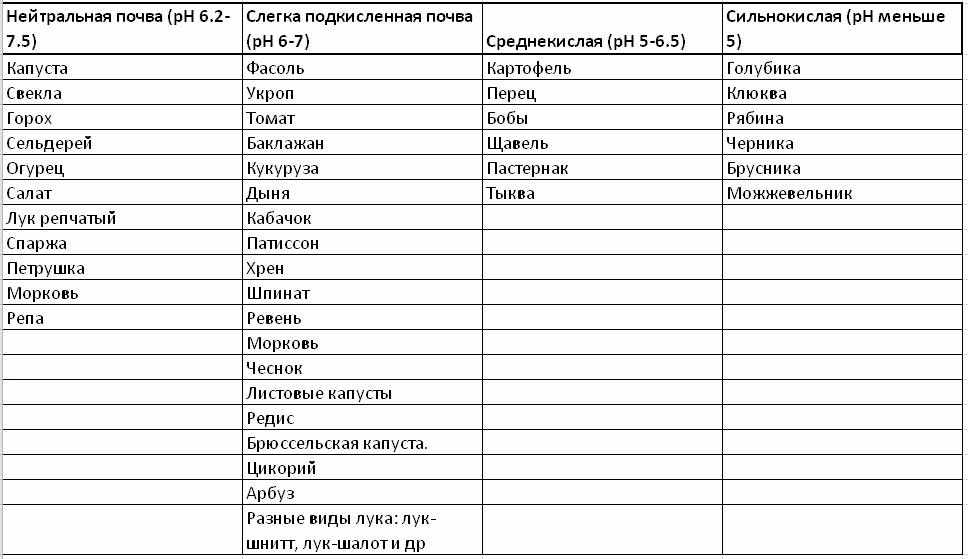

Немаловажную роль играет такое свойство почвы, как кислотность, то есть способность грунта проявлять свойства кислот. Наибольшей кислотностью обладают подзолы и торфяники (рН водн 3,5—5,5). Ниже в таблице представлена зависимость определенных видов культур от степени кислотности грунта.

Видео

В этом видео дается характеристика дерново-подзолистой почвы.

Наименование зоны Тип почвы Содержание гумуса Свойства почвы Условия почвообразования Арктические пустыни Арктические Очень мало Неплодородная Отсутствие тепла и растительности Тундра Тундрово-глеевые Мало Маломощные, глеевый слой Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение Тайга Европейской части Подзолистые Незначительно Промывные, кислые Опавшая хвоя сильно окисляет грунт, вечная мерзлота Тайга Восточной Сибири Таежно-мерзлотные Незначительно Малоплодородные, холодные Вечная мерзлота Смешанные леса Дерново-подзолистые Больше, чем в подзолистых Более плодородные Промыв весной, больше растительных остатков Широколиственные леса Серые лесные 4-5% Более плодородные Мягкий климат, опавшие листья деревьев богаты зольными элементами Степи и лесостепи Черноземы, каштановые 10-12% Самые плодородные Много растительных остатков, теплый климат Полупустыни Бурые, серо-бурые Гумуса меньше Засоление почв Сухой климат, разреженный растительный покров Пустыни Пустынные желтовато-серые Мало Из-за редких дождей соли почти не вымываются Недостаток влаги и бедность органическими веществами Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники Коричневые Содержание гумуса 4-5%, хорошая плодородность Высокая плодородность при достаточном увлажнении Вегетационный период длится круглый год Влажные тропические леса Красно-желтые ферралитные и красно-бурые Доля гумуса составляет 3-10% Хорошее промывание почвенного покрова, большое содержание гидроокиси железа Высокая влажность, круглогодичные высокие температуры, огромная растительная биомасса

Источник

Подзолистые почвы — характеристика, свойства и условия формирования

Общее понятие

В таежных лесах на почву попадает мало остатков растений. Образуются подзолистые почвы в природных зонах, где наблюдаются сильные дожди. В Сибири бескарбонатные породы заболочены и подвергаются действию климата многолетней мерзлоты. При сельскохозяйственной обработке обнаруживается слой, по виду напоминающий золу.

Почва в тайге характеризуется повышенной влажностью из-за большого скопления болотных участков, озер. Верхушки хвойного леса плотно смыкаются и в таких условиях формируется грунтовые слои. Подзолы характеризуются кислой реакцией и содержат мало соединений кислорода с железом, алюминием. В первозданном виде почвы мало подходят для возделывания сельскохозяйственных культур и требуют дополнительного удобрения.

В почве имеется лигнин, клетчатка и дубильные вещества. Дерновый слой почти не содержит азота, кальция. В состав входит 80−85% кремниевой кислоты в аморфном виде, когда переход в жидкое вещество происходит постепенно при повышении температуры. Характеристики подзолистых почв больше похожи на свойства глин, чем песков, земля трудно пропускает влагу и воздух.

Органические остатки в грунте разлагаются под действием грибной микрофлоры, при этом образовываются агрессивные фракции фульвокислот (гуминовых веществ). Легкорастворимые компоненты быстро вымываются из верхнего почвенного слоя, при этом разрушаются грунтовые минералы. Продукты распада распространяются в воде и кислотах, затем передвигаются внутрь слоя.

В результате формируется элювиальный горизонт из рыхлых продуктов выветривания, под действием силы тяжести происходит аккумуляция оставшихся продуктов. Этот слой содержит мало питательных элементов, иловатых компонентов для жизни растений.

Варианты формирования

Генезис подзолистого пласта иногда происходит одновременно с лессиважем, когда механический перенос ила из элювиального слоя приводит к образованию в нижних слоях натеков глин и кутан. В верхних горизонтах получается тонкодисперсный и осветленный грунт, обедненный минералами.

По последним научным сведениям, необходимыми условиями формирования подзолистых почв являются:

- обделенность растительного слоя зольными компонентами;

- низкотемпературный режим и высокая влажность;

- замедленная деятельность грибной микрофлоры по разложению органики;

- консервация опадающих остатков в форме подстилки, ниспадающий процесс вымывания питательных веществ.

Часть элементов закрепляется ниже элювиального горизонта и образует иллювий. Это плотный слой из выщелоченных минералов верхней части почвы, обогащенный питательными элементами. При вспашке плужная подошва затрудняет земляные работы, так как иногда состоит из карбонатов, цементирующих материалов, гипса, в зависимости от состава основной почвы.

В некоторых случаях почвенные минералы после вымывания из верхнего слоя теряются при достижении грунтовых вод. Сущность подзолистого процесса заключается в разрушении минералов и последующем их распределении по нижним каналам.

Профильное подразделение по группам

Суглинистые подзолистые грунты дифференцируются в зависимости от минералогического содержания и характеризуются элювиальным размещением ила. Почвообразование в разных условиях ведет к формированию большой категории элювиально-иллювиальных сиаллитных почв, возникающих на покровных суглинках, суглинистых моренах, суглинистых отложениях кислых оснований в условиях отмораживания. Сильное увлажнение характерно при таянии снега весной и осенью в период дождей перед снеговым покрытием.

Обозначение конкретных типов почв:

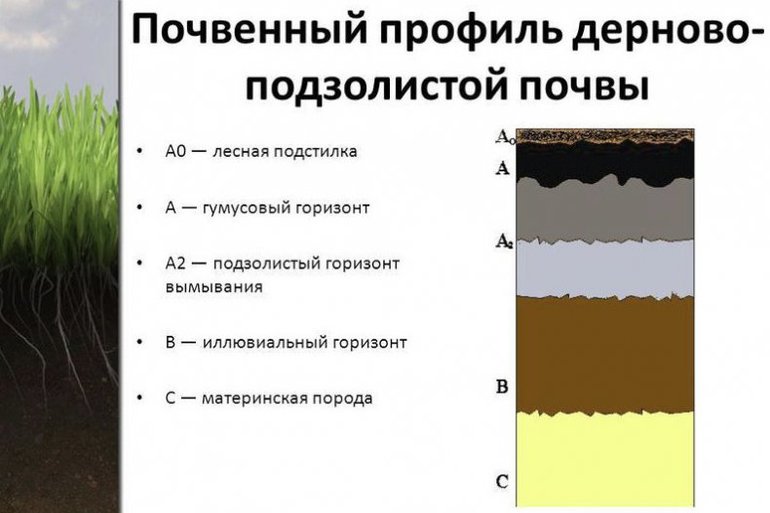

- Ао — бурая лесная подстилка из хвои, моховых остатков. Иногда наблюдаются частичные торфованные участки, мощность по рыхлости составляет показатель 3−5 см.

- А2 А1 — представляет собой элювиально-гумусовый слой, белесо-сероватого цвета с присутствием темных размывов. Зерна кварца явно различаются в составе, хотя строение выражено нечетко. Мощность составляет 5−10 см.

- А2 — пепельно-белесый горизонт подзолистого вида, отличается тонкозернистым строением. Плотный, со слабой структурой, мощность от 10 до 20 см. Смешивание с нижележащим слоем происходит в виде глубоких подтеков.

- В1 — иллювиальный пласт буро-желтого колера, плотный, со слаборазвитым структурным профилем. Темные размывы возникают из-за скопления гумуса, полуторных оксидов, частиц ила. Обогащен органикой, мощность в пределах 10−30 см.

- В2 — иллювиальный слой желтого колера и слабой плотности. Не имеет четкой структуры, мощность 30−50 см, пересечение с соседними пластами не отличается резкой выраженностью.

- С — почвообразующий пласт, наблюдается оподзоливание и анаэробное восстановление. Колер почвы светло-желтый, с включением сизых пятен.

Неокультуренные области подзола отличаются характерной малоплодородностью, они включают до 2% органического почвенного материала в слое А1. В горизонте А2 проявляются только следы гумуса. Грунты имеют кислую реакцию (pH 4.1−4.5) и характеризуются слабой степенью поглощения влаги. Уровень насыщенности оснований ниже порога в 50%, слои не обеспечиваются питательными элементами, отсюда проявляются неблагоприятные свойства подзолистых почв.

Рельеф грунтов

На территории России почвы располагаются в плоскогорной и равнинной части, при этом границей служит река Енисей. На почвообразование в равнинных областях оказывает влияние ледниковые условия.

Европейская часть располагается в пределах территории Русской равнины, где выделяются участки:

- Возвышенные земли, которые располагаются 300−460 м над уровнем моря и характеризуются холмисто-волнистой поверхностью. Участки содержат расчлененные долины рек, овраги и балки.

- Пониженные зоны с высотой 100−290 м над уровнем моря и мало расчлененным рельефом. Площади имеют множество мелких природных водоемов и обширные участки заболоченных массивов.

К востоку простираются горные гряды Сибири с поверхностным рельефом сложного строения. На Дальнем Востоке хребты гор чередуются с большими равнинами и пониженными областями, где выращивают сельскохозяйственные культуры.

В условиях горного рельефа четко прослеживается подразделение на элювиальный горизонт и иллювий. Осветленный подзолистый слой располагается под их маломощной прослойкой из гумуса. Иллювиальный грунт концентрирует глину, полуторные оксиды, илистые отложения. Почвы отличаются плотным нижним горизонтом и пыльной комковатостью верхних слоев, почти во всех иллювиальных прослойках наблюдается повышенное содержание алюминиевых соединений.

Классификация пластов

Подзолистые земли формируются в хвойных массивах на территории средней тайги. Кроны гигантов-деревьев не пропускают свет, поэтому лучи не попадают на основание. Подстилка состоит из кустарниковых и моховых остатков. В необработанные почвы нужно вносить удобрения, иначе они не будут плодородными, так как преобладает фульватный тип органики, а пропускная способность влаги стремится к нулю.

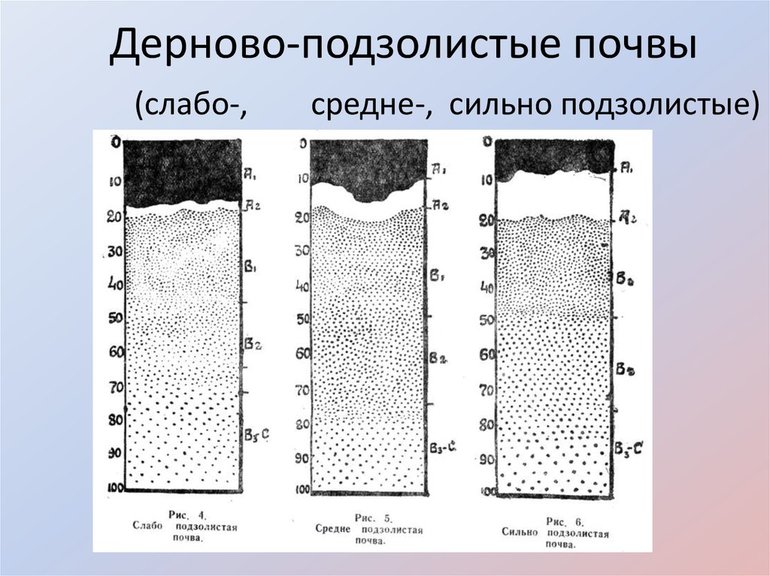

В зависимости от уровня подзолистости, определяют такие типы грунта:

- слабоподзолистые;

- сильноподзолистые;

- среднеподзолистые.

Глееподзолистые почвы являются типичным основанием для области тайги на севере России и преобладают в смешанных и хвойных массивах. На поверхности растут кустарники, мхи, лишайники. В верхних прослойках отмечается сильная кислая реакция, органических остатков содержится 2−4%, присутствует мало полуторных оксидов, много железа.

В этом профиле почвы выделяются слои:

- подстилающий лесной толщиной 8−10 см;

- оглеенный подзол (3−15 см);

- иллювий (до 10 см);

- материнский почвообразующий (5−15 см).

Дерново-подзолистые земли формируются в южных лесных областях. Широколиственные и сосново-лиственные деревья обеспечивают множественное падение на грунт остатков кроны в дополнение к травянистому и моховому гумусу. Химический состав почвы включает водород, кальций, магний, алюминий, реакция среды является кислой.

Глубина процесса

Поверхностно-подзолистые почвы составляют чаще всего элювиальный горизонт со слабовыраженным растительным слоем в форме светлых пятен и множественной зернистой крошкой кремния. Мелкоподзолистые земли относятся к типу А2 с хорошей мощностью. Неглубокоподзолистые грунты представляют собой сплошной подзол без включений, а глубоко подзолистые относятся к категории иллювиальных образований.

По строению и описанию основных пород почвы делятся таким образом:

- иллювиально-железистые;

- остаточно-карбонатные;

- обычные;

- контактно-глеевые;

- неразвитые, слабо дифференцированные;

- псевдофибровые отложения, насыщенные оксидами железа;

- иллювиально-гумусовые.

Образование подзолов всегда связывается с вымыванием минералов и питательных веществ (оподзоливанием), а также с глеево-иллювиальным процессом образования нижнего слоя. На севере Западно-Сибирской равнины в условиях ледниковых наносов образуются контактно-глеевые и оксидонасыщенные окислы в почве.

Почвообразующие породы

Моренные наслоения включают карбонатные и бескарбонатные компоненты разного состава и встречаются на территориях Валдайского обледенения. В центральной и южной части страны располагаются покровные глины, лессовидные суглинки. Подзолы формируются в Верхневолжской и Полесско-Днепровской низменности на основе водно-ледниковых отложений, супесчаных и песчаных суглинков.

В местностях, где имеются супесчаные и песчаные наслоения старых речных русел, формируются древнеаллювиальные подзольные почвы. Если на территории северных регионов преобладают супеси и пески, под которыми на глубине до 60 см располагаются глины и суглинки, то образовываются двучленные породы. В Новгородской, Санкт-Петербургской и других областях распространились ленточные глины. В современных руслах рек возникает делювий и элювий коренных пород.

Использование земель

Подзолистые грунты имеют состав, который делает их непригодными для выращивания культур. Дожди ведут к раскисанию земель, а после высыхания появляется корка. Особенность отличия от черноземного грунта в том, что неплодородные содержат мало перегноя и характеризуются грибковой микрофлорой.

Для получения урожая на таких грунтах проводят известкование с добавлением минеральной подкормки. Распространенным методом является корчевка и расчистка (окультирование почвы), в результате которого удаляются все незначительные растения с поверхности почвы. По периметру участков высаживаются многолетние деревья и кустарники с мощными корнями, чтобы снизить степень расползания земли во время ливней.

При внесении удобрений повышается катионный обмен в почве и увеличивается показатель плодородия. Для аэрации почвы и повышения воздушно-водного обмена производится регулярное рыхление поверхности. Перекопка производится аккуратно, чтобы не поднять подзолистый пласт и не перемешать его с плодородным слоем.

Проблемы возникают из-за постоянного внесения большого количества удобрений. Сначала частая подкормка увеличивает прирост урожая, но химизированная обработка приводит к изменению строения почвы и нарушению биоактивности слоя. Сложные химические соединения разлаживают образование гумуса, они кратко распадаются и выводятся в нижележащие горизонты. Иногда наступает утомление почвы и снижение урожайности.

Чтобы перевести подзолистые почвы в категорию плодородных земель, требуется индивидуальное рассмотрение в каждом отдельном случае.

Источник