Оценка структурного состояния почвы

| Содержание агрегатов 0,25—10 мм, % от массы воздушно-сухой почвы | Оценка структурного состояния |

| сухое просеивание | мокрое просеивание |

В такой почве потери воды от поверхностного стока незначительны, почти вся она поглощается почвой, а наличие некапиллярных пор предохраняет почву от испарения влаги с поверхности.

Следовательно, в структурной почве одновременно создают благоприятные условия обеспечения растений влагой и воздухом. Даже при увлажнении до НВ в таких почвах сохраняется хороший воздухообмен и господствуют окислительные процессы. Достаточная аэрация при наличии доступной влаги обеспечивает лучшие условия питательного режима по сравнению с бесструктурной почвой;

активнее идут микробиологические процессы,

отсутствуют процессы денитрификации, образования и накопления активных несиликатных форм полуторных окислов, что ослабляет связывание фосфатов в труднорастворимые формы.

Бесструктурной почвой вода поглощается медленно, значительная часть ее может теряться вследствие поверхностного стока. Сплошная капиллярная связь в толще почвы вызывает большие потери влаги от испарения.

В такой почве нередко наблюдается два крайних состояния увлажнения: избыточное или недостаточное. При избыточном увлажнении все промежутки заполнены водой, воздух отсутствует. В этих условиях развиваются анаэробные процессы, ведущие к потерям азота в результате денитрификации, образованию вредных для растений закисных форм железа и марганца, накоплению подвижных несиликатных форм полуторных окислов и к закреплению фосфора в труднорастворимые формы, т. е. создается неблагоприятный питательный режим.

При недостаточном увлажнении в почве много воздуха и кислорода, но растения испытывают недостаток в воде.

Агрономически ценная структура, придавая почве рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

Более плотное сложение и повышенная связность бесструктурных почв повышают удельное сопротивление при их обработке и ухудшают развитие корней растений. Как отмечалось выше, структурная почва хорошо поглощает воду и резко снижает поверхностный сток, а следовательно, смыв и размыв почвы, а структурные комочки размером более 1—2 мм устойчиво противостоят развеванию ветром.

Благоприятное влияние на агрономические свойства почв оказывает и микроструктура при условии ее пористости и водопрочности.

Наилучшими являются микроагрегаты размером 0,25—0,05 и 0,05 и 0,01 мм. Микроагрегаты размером средней пыли (0,01—0,005 мм) затрудняют водо- и воздухопроницаемость, способствуют повышению испаряющей способности почв.

Оптимальный размер структурных отдельностей связан с зональными особенностями почв и условий земледелия. Так, во влажных зонах более крупные макроагрегаты обеспечивают лучшую водо- и воздухопроницаемость, а в заболоченных почвах и водоотдачу.

В засушливых условиях, где аэрация достаточна, важно ослабить испаряемость, поэтому здесь благоприятнее более мелкий размер агрегатов, но надо иметь в виду, что при наличии в верхнем слое пахотной почвы менее 50% агрегатов крупнее 1—2 мм почва становится податливой к ветровой эрозии.

Рассмотренное выше агрономическое значение структуры позволяет сделать следующее общее заключение:

«во всех случаях на почвах одного типа, одной генетической разности и в сходных агротехнических условиях структурная почва всегда характеризуется более благоприятными для сельскохозяйственных культур показателями, нежели бесструктурная или малоструктурная» (Н. А. Качинский).

3.Образование структуры почвы

В формировании макроструктуры почвы следует различать два основных процесса:

механическое разделение почвы на агрегаты (комки)

и образование прочных, не размываемых в воде отдельностей.

Указанные процессы протекают под воздействием физико-механических, физико-химических, химических и биологических факторов структурообразования.

Физико-механические факторы обусловливают процесс крошения почвенной массы главным образом под влиянием изменяющегося давления или механического воздействия.

К действию этих факторов может быть отнесено разделение почвы на комки в результате изменения объема (и давления) при переменном высушивании и увлажнении, замерзания и оттаивания воды в ней,

давления корней растений, деятельности роющих и копающих животных и рыхлящего воздействия почвообрабатывающих орудий.

На важное значение промораживания почвы в создании ее рыхлого сложения указывал еще П. А. Костычев.

Замерзание воды раньше начинается вкрупных промежутках, примерно при 0°С, а в более тонких капиллярах вода замерзает при более низкой температуре.

При замерзании вода расширяется и давит на стенки комков; при этом участки с незамерзшей водой уплотняются, а часть воды выжимается в более крупные капилляры. В результате неравномерного уплотнения при оттаивании замерзшей воды и при испарении воды почва будет крошиться по линии наименьшего сопротивления.

Промораживание способствует разрыхлению почвы, образованию агрегатов, но водопрочность при этом не создается.

Разрыхляющее воздействие промораживания на почву проявляется только при оптимально влажном ее состоянии (не более 90% полной влагоемкости).

При замерзании воды в переувлажненной почве структурные отдельности разрываются и такая почва при оттаивании приобретает киселеобразную консистенцию и обесструктуривается.

Промерзание сухой почвы не оказывает положительного влияния на ее крошение.

Большое влияние на формирование почвенной структуры оказывает обработка почвы сельскохозяйственными орудиями: наряду с образованием структурных отдельностей происходит и их разрушение.

В зависимости от количества и качества органического вещества, гранулометрического состава почвы, применяемого орудия, влажности почвы и других условий, при которых проводится обработка, могут преобладать процессы или создания, или разрушения структуры. Даже на одной и той же почве применением одного орудия обработки можно получить структурную пашню, глыбистую или слитную.

Благоприятно сказывается на структурообразовании обработка почвы в состоянии ее физической спелости, и, наоборот, при обработке почвы в пересохшем состоянии она сильно распыляется, а при обработке в переувлажненном состоянии образуется глыбистая поверхность.

Следует подчеркнуть, что одной механической обработкой нельзя создать водопрочную структуру почвы.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 1867 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Структура почв

Структура почвы— это отдельности или агрегаты, на которые способна распадаться почва. Эти агрегаты состоят из связанных между собой механических элементов или мелких агрегатов.

По Н.А. Качинскому структурой почвы называется совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности, характерных для каждой почвы и ее отдельных горизонтов.

В зависимости от размеров выделяют три группы структурных отдельностей:

- Микроагрегаты — Классификация структурных отдельностей (по С.А. Захарову)

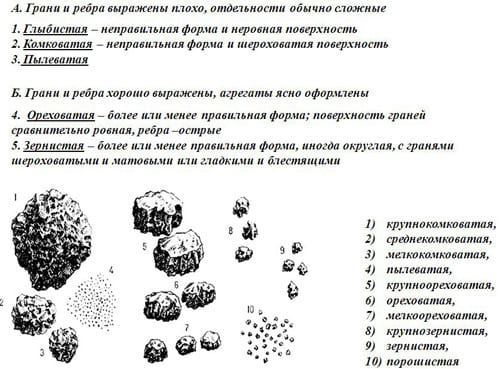

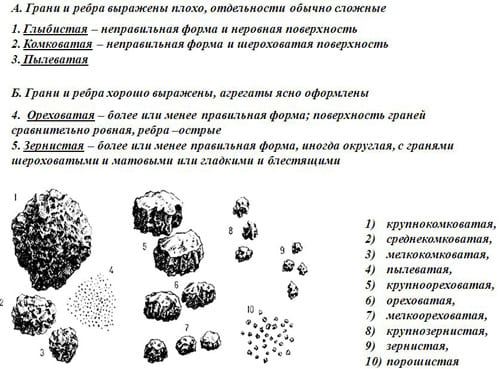

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные

А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены

Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси

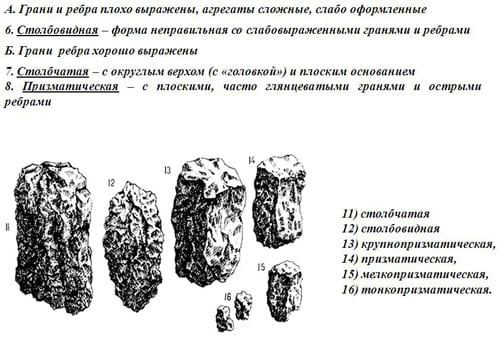

Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные

А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные Б. Грани ребра хорошо выражены

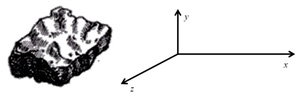

Б. Грани ребра хорошо выражены Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям

Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены

А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформленыВ классификации структурных отдельностей С.А. Захарова выделены типы структуры по форме агрегатов, роды по характеру ребер и граней и виды структуры по размеру агрегатов. В агрономическом отношении наиболее ценной является водоустойчивая зернистая, ореховатая и зернисто-комковатая структура, обеспечивающая благоприятное сочетание водно-воздушного и питательного режима почвы. Такая структура характерна для гумусово-аккумулятивных горизонтов высокоплодородных почв: черноземов, каштановых почв, аллювиальных почв и т.д.

Типичная ореховатая структура наблюдается в серых и бурых лесных почвах. Для иллювиальных горизонтов солонцов и солонцеватых почв характерна призмовидная и столбчатая структура. В элювиальных горизонтах дерново-подзолистых, серых лесных, осолоделых почв формируется плитовидный тип структуры. Под сильным влиянием живых организмов, особенно дождевых червей и насекомых, почвенные горизонты приобретают биогенную структуру с четко различающимися копролитами, камерами, заполненными мелкоземом, обладающую специфической пористостью и рассыпчатостью. В природе наблюдаются смешанные формы структуры. При описании применяются такие характеристики, как ореховато-зернистая, пылевато-комковатая, призмовидно-комковатая, ореховато-зернисто-порошистая, листовато-столбчатая и т.д. Преобладающий тип структуры ставится на последнее место.

Источник

Методы оценки качества почв

Каждый в пользу хорошего водного и воздушного качества, аналогично никто не привел бы доводы против имеющего хорошего качества почвы. Понятия водного качества и воздушного качества были приняты и публикой и научным сообществом. Например, если вода является подходящей для питья или человеческого потребления, это, как полагают, имеет приемлемое водное качество, как следствие были разработаны методы оценки качества почв.

Качество почвы

Для многих, понятие качества почвы более ново и стандарт, с которым качество почвы сравнено, не был также определен. Фактически, качество почвы оценено против предназначенного использования почвы. По этой причине, что понятие качества почвы все еще немного спорно.

Является почва ли качественной так или иначе?

Качество почвы, это – “способность почвы, в пределах использования земли и границ экосистемы, выдержать биологическую производительность, поддержание экологического качества, и поддержание животного, и человеческого здоровья.

SSSA-ASA симпозиум в 1992, на тему “Определение качества почвы для жизнеспособной окружающей среды” попытался определять более ясно понятие качества почвы.

Содержание этой специальной публикации является прогрессивным, время от времени провокационным, и несомненно будет стимулировать длительные дебаты по понятию качества почвы.

Почва как естественноисторическое тело представляет собой поверхностную, плодородную часть земной коры. Ее толщина в среднем составляет 18-20 см, хотя в различных районах суши может быть от нескольких миллиметров до 1,5-2 м.

Для образования почвы требуются тысячелетия взаимодействия, воды, воздуха, тепла растительных и животных организмов и особенно микроорганизмов с почвообразующей горной породой.

Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, т.е. способность обеспечивать растения водой, питательными веществами и воздухом.

- Развитию этого свойства способствуют живые организмы (растения, животные, микробы), связанные с почвой

- и составляющие вместе с ней сложные экологические системы.

- Плодородие в значительной мере зависит также от деятельности человека.

На почву как на природный ресурс люди в процессе практической деятельности оказывают прямое и косвенное воздействие. При использовании земли под строительство зданий и промышленных объектов, прокладке дорог и водогазопроводов человек оказывает на почву прямое воздействие.

Выращивая культурные растения, человек оказывает на почву косвенное воздействие, изымая из почвы вместе с урожаем органические и минеральные вещества; внося в почву удобрения и обрабатывая её, человек способствует восстановлению почвенного плодородия.

Почва – первоисточник всех материальных благ.

- продукты питания,

- корм для скота,

- волокно для одежды,

- лесоматериалы и т.д.

Качество почвы – слова, используемые сегодня, не только в США, но и во всем мире, описывать способность почвы производить продовольствие и волокно и функционировать как важный объект с окружающей средой.

Это становится частью словаря фермеров и владельцев ранчо так же как защитников окружающей среды, политических деятелей, и исследователей. Увеличение дружественных отношений и использования качества почвы слов отражает понимание, что почва – существенный компонент биосферы.

Почва требуется для существенного производства продовольствия и волокна. Это также делает главный вклад в поддержку увеличения воздушного и водного качества на местном, региональном, национальном, и глобальном уровне.

Функционируя, почва влияет на экологическое качество и полное функционирование биосферы. Качество почвы может быть широко определено как способность почвы функционировать, в пределах использования земли и границ экосистемы, выдержать биологическую производительность, поддержать экологическое качество.

Термины качество почвы и здоровье почвы часто используются попеременно. Некоторые люди предпочитают здоровье почвы, потому что это изображает почву как проживание, динамический организм, который функционирует, а не как неодушевленный объект.

Другие предпочитают качество почвы и описание его врожденных физических, химических, и биологических характеристик. В этой книге здоровье почвы и качество почвы используются переменно; однако, качество почвы имеет тенденцию использоваться более часто из за ориентации авторов.

Обеспечивая необходимые условия для всего живого на Земле, почва, через растения, через животных – косвенно поддерживает существование биосферы. Поэтому бережное отношение к ней следует рассматривать как важнейшее звено в комплексной (интегрированной) охране природы.

Охрана этого бесценного природного ресурса имеет целью сохранять её вечно, постоянно поддерживать и повышать плодородие. Специалист сельского хозяйства обязан всеми силами и средствами беречь почв, разумно получать от неё всё, что она способна дать, бороться портив её истощения и разрушения.

Качество почвы затрагивает три существенных аспекта жизнеспособного управления земли:

- Производительность зерновых культур и домашнего скота.

- Экологическое качество природных ресурсов,

- здоровья, животных, и людей.

Чтобы успешно оценивать почву, сегодняшние исследователи бросают вызов развитой философии исследования и подходам, которые облегчают целостные, ориентированные на систему исследования.

Разнообразные дисциплины, которые охватывают производство, экологическое качество, и здоровье, будут необходимы, чтобы осуществить такие исследования и производить технологии, которые могут быть приспособлены и использоваться менеджерами земли.

Таким образом, не разумно ожидать, что мы можем оценить качество почвы используя только традиционные подходы, которые ограничивают наши возможности, чтобы сузить научные дисциплины. И при этом это не разумно, что такие исследования, могут быть полностью успешны без вовлечения сельскохозяйственных производителей.

Важность оценки качества почвы сельскому хозяйству была выдвинута на первый план в национальном сообщении Совета Исследования. Это изучение заключило, что защищая качество почвы, подобно защите воздушного и водного качества, должна быть фундаментальная цель национальной экологической политики.

Потребность развивать методологию, чтобы характеризовать и определять факторы управления, управляющие деградацией, обслуживанием, и восстановлением качества почвы получает большое национальное и международное признание.

В течение последних 5 лет, предприятия в основном занимаются проблемами качества почвы и недостатка качества, особенно биоматерией почв.

Региональный Технический Комитет по Качеству Почвы сформировали подкомиссию в сентябре 1992. Цель комитета состояла в том, чтобы соединить как можно больше информации насколько возможно о различных почвах физические, химические, и биологические свойства являются очень существенными в оценке качества почвы и обеспечивают стандартизированные методы для оценки качества почвы.

В учреждениях стандартизированных методов рассматривалось основа к развития полезных оснований данных индексов по качеству почвы. Дисциплинарные перспективы применения этого подхода были расширены в 1993, когда NC-174 Региональный Технический Комитет по Воздействию ускоренной эрозии на свойствах почвы и производительности присоединился к NCR-59 как партнер в развитии этой книги по методам качества почвы и подходам.

Есть два уникальных метода для того, чтобы оценить качество почвы.

- Первый оценивать почву относительно воздействия питательных веществ на, животных, и людей, и подходов на основе фермера к оценке качества почвы.

- Во вторых, многие ученые, выдвигают на первый план предварительные социологические исследования, которые различают использование земли и воздействия управления на качество почвы; синтезируя возможные индексы качества почвы; и демонстрируя образовательные инструменты и методы, необходимые для увеличения знания и понимания о качестве почвы и роли международных федераций в биосфере.

Подходы, представленные в этой книге обеспечивают уникальную иллюстрацию того, как методы исследования могут быть сделаны передаваемыми и уместными сельскохозяйственным производителям и широкой публике.

Авторы включают сельскохозяйственные и экологические исследования. Многие уже сделали значительные вклад в этой области.

Особое значение качества почвы

Почва, вода, и воздух – три основных природных ресурса, от которых в основном зависит жизнь. Баланс между экономической жизнеспособностью или разрушением часто зависит от того, как мы управляем нашей основой ресурса почвы.

Например, почва обеспечивает питательные вещества для роста растений, которые являются существенными для животного и человеческой пищи. Это обеспечивает среду для рециркуляции и детоксификации органических материалов и для рециркуляции многих питательных веществ и глобальных газов.

Здоровая почва обеспечивает связь между:

- растением,

- животным,

- и человеческим здоровьем.

История неоднократно показывала, что неумелое руководство основным ресурсом почвой может привести к бедности, недоеданию, и экономическому бедствию.

Много наций искали методы сохранения и защиты основного ресурса почвы, охранять и сохранять основу ресурса продовольствия, и поддерживать воздушное и водное качество одна из главных задач; однако, ресурсы почвы продолжают ухудшаться из за, эрозии, возникает потеря биологической деятельности, и увеличение ядовитых элементов.

Хотя национальные программы типа мониторинга, инвентаризации национальных ресурсов учет эрозии, более всесторонний подход и этот подход необходим, чтобы изменились качественные показатели.

Бонитировка почвы

Бонитировка почв — это сравнительная оценка качества почв по плодородию при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности земледелия.

Она устанавливает относительную пригодность почв по основным факторам естественного плодородия для возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивая выделение агропроизводственных групп почв, подлежащих экономической оценке.

Бонитировка почв является логическим продолжением комплексных обследований земель и предшествует их экономической оценке.

Основная цель бонитировки состоит в определении относительного достоинства почв по их плодородию, т. е. установлении, во сколько раз одна почва лучше или хуже другой по своим естественным и устойчиво приобретённым свойствам.

Объект бонитировки — почва, выраженная строго определёнными таксономическими еденицами, установленным по материалам почвенного обследования.

Критериями бонитировки почв являются их природные диагностические признаки и признаки, приобретённые в процессе длительного окультуривания. Влияющие на урожайность основных зерновых, технических и других культур, а при бонитировке кормовых угодий — влияющие на продуктивность сенокосов и пастбищ.

Одинаковые группы почв при бонитировке должны получить одинаковые показатели бонитета. Чтобы определить эти показатели, составляется шкала бонитировки почв, представляющая собой систему цифровых данных соответствующих определённым значениям измеряемых величин природных показателей по различным группам почв.

При этом обычно составляется две шкалы:

- одна — по свойствам почв,

- вторая — по урожайности.

К числу основных диагностических признаков относятся:

- мощность гумусового горизонта,

- процентное содержание гумуса, ила и физической глины в почве,

- валовые запасы гумуса, азота, фосфора и калия в почве,

- механический состав,

- кислотность,

- сумма поглощённых оснований,

- степень насыщенности почвы основаниями и др.

Выбор диагностических признаков производится по каждому земельно-оценочному району на основании всестороннего изучения почвенного покрова, данных об урожайности сельскохозяйственных культур и определения влияния отдельных факторов почвы на урожайность сельскохозяйственных культур.

Бонитировка почв в границах земельно-оценочного района производится в такой последовательности:

- определение средних значений показателей, характеризующих отдельные признаки и свойства почв;

- определение средней многолетней урожайности основных сельскохозяйственных культур на различных почвах;

- выбор основных диагностических признаков;

Методы оценки земли

Процесс денежной оценки применяется с целью разработки обоснованных методов определения стоимости земельного участка или его собственности на основе специальных процедур, которые отображают три четко выраженных методах анализа данных:

- стоимость,

- сопоставление данных о продаже

- капитализации доходов.

Подходы, которые применяются, зависят от:

- типа стоимости,

- методов, которые используются для оценки качества

- количества данных.

Все три подхода могут применяться для решения многих проблем в области оценки, но одно или несколько будут иметь большее значение для осуществления данной конкретной задачи.

Наиболее распространенным (и законодательно утвержденным) для оценки земель сельскохозяйственного назначения на сегодня это подход, основанный на капитализации доходов. Но при экспертной оценке применяется, как правило, два подхода.

Определение стоимости

Базируется на понимании того, что покупатель и продавец связывают стоимость с затратами на освоение и застройку земельного участка (земельные улучшения). При этом подходе стоимость определяется через сумму ориентировочной стоимости земли к текущим затратам, которые связанные с расширением производства или заменой того, что уже находится на земле. Такой подход является довольно эффективным при оценке новых объектов земельной собственности, которые освоенные или освоение которых предусматривается соответственно лучшему и наиболее эффективному использованию земли.

Сопоставлении данных о продаже

Подход, основанный на сопоставлении данных о продаже земельных участков:

Этот подход является наиболее эффективным, если ряд аналогичных видов земельной собственности были недавно проданы или в данное время выставлены на продажу.

На основе данного подхода специалист по оценке земли определяет оценочную стоимость путем сопоставления аналогичных земельных участков и прав на них. Этот подход используется в условиях развитого и активного рынка земли, если достоверная информация о продаже объектов оценки является доступной.

Цена продажи земельных участков, которая считается наибольшей мерой, указывает диапазон, в котором будет находиться ориентировочная стоимость оцениваемой земельной стоимости.

Специалист по оценке определяет степень всхожести или разность между земельным участком, которая оценивается, а так же правами на нее и соответствующими продажами, принимая во внимание разные элементы:

- процессы сопоставления,

- права собственников, в том числе и переданные,

- финансовые условия,

- состояние рынка,

- условия продажи,

- местонахождение,

- физические и экономические характеристики,

- целевое назначение и режим использования,

- компоненты стоимости, не связанные с землей.

Затем денежная стоимость или процентное корректирование применяются относительно цены продажи любого сопоставленного земельного участка с учетом соответствующих процентов. С помощью этой сравнительной процедуры оценщик земли оценивает ее стоимость на определенное конкретное время.

Капитализации доходов

Подход, основанный на капитализации доходов:

Базируется на определении:

- текущей стоимости будущей суммарной выгоды, которая связанная с владением собственностью.

Доход, который может быть получен от земельной собственности, и стоимость ее перепродажи при переходе к прежнему собственнику, могут быть капитализированы в текущую одновременную стоимость.

Оценка земли

Понятие оценки земли тесно связано с таким понятием, как экономическая оценка земли, под которой понимается оценка земли, как природного ресурса и средства производства в сельском и лесном хозяйстве. Так же как природного базиса в общественном производстве по показателям:

- характеризующим продуктивность земель,

- эффективность их использования

- доходность с единицы площади.

Экономическая оценка земель разного назначения проводится для сравнительного анализа эффективности их использования.

Данные экономической оценки земель являются основой денежной оценки земельного участка разного целевого назначения, поэтому, рассматривая значение денежной оценки необходимо учитывать её связь с экономической оценкой земель.

Экономическая и денежная оценка являются завершающей частью государственного земельного кадастра. Данные виды оценок дают количественную характеристику почвенного плодородия, которое объективно складывается по экономическим показателям.

Регулирование производственных отношений в области пользования землёй показывает, что экономическая оценка земли в относительных величинах (баллы, кадастровые гектары) не является исчерпывающей, так как она характеризует не абсолютную, а относительную ценность земли, абсолютная ценность земли должна иметь денежное выражение.

При частной собственности на землю цена земли необходима главным образом для фискальных целей, она отображает стоимость земли как товара.

Определение сравнительной ценности земли в денежном выражении необходимо для решения экономических заданий, связанных с организацией рационального использования земельных ресурсов, охраной и возобновлением земель.

Рациональное использование земли опирается на систему управления, отображает производственные отношения, которые сложились в обществе и диктуются экономическими требованиями.

Одним из важных вопросов этого управления является экономическая защита земель от нерационального использования с одной стороны и стимулирование интенсивного, но без ухудшения свойств, использования земли. Инструментом решения этих проблем является денежная оценка земель.

В денежной оценке можно выделить два основных направления:

- Оценка земли как способа производства.

- Оценка земли при изменении её целевого назначения, т.е. при её отводе для государственных и социальных нужд.

Кроме названных двух направлений для экономических расчётов целесообразно ещё иметь перспективу денежной оценки, которая бы учла особенности развития общественных отношений и фактор времени.

Объектом денежной характеристики, т.е. денежной оценки земель как ресурса деятельности человека, являются:

- земли всех категорий,

- землевладений,

- землепользований, включая земли запаса, которые находятся в распоряжении Советов народных депутатов.

Однако с особенностями использования при оценке выделяют земли, которые являются главным средством производства и пространственным операционным базисом для размещения объектов хозяйства.

Материалы денежной оценки земли включают исходные данные размеров дифференциальной ренты:

- коэффициентов соизмеримой площади в условных кадастровых гектарах;

- площади сельскохозяйственных угодий на расчётный год

- показатели денежной оценки гектара разных видов сельскохозяйственных угодий

- показатели денежной оценки отдельных видов и всей площади сельскохозяйственных угодий.

При оценке земли по административным районам на внутриобластном уровне материалы дополняют показателями оценки по грунтам почв и данным о стоимости освоения земель.

Показатели оценки земель

Объектом экономической оценки земель, является единый государственный земельный фонд страны, представленный различными категориями земель и земельными угодьями, которые характеризуются различным почвенным покровом.

Известно, что на результаты сельскохозяйственного производства влияют как субъективные, так и объективные факторы. Но если субъективные факторы можно устранить путем соответствующих организационно-хозяйственных мер, то объективные приходится учитывать при планировании и организации производства, а также при оценке результатов хозяйственной деятельности предприятий.

При экономической оценке земли принимаются во внимание лишь объективные факторы, к которым, прежде всего, относится качество земли. Также необходимо учесть, что такие дополнительные затраты:

- как повышенная доза внесения удобрений,

- посев отборными сортовыми семенами

- лучшая обработка почвы и т. п.,

принимать во внимание не следует, и вот почему.

Воздействие их на производительность труда непосредственно к свойству почвы не относится. Следовательно, учитывать надо только те затраты, которые уже изменили (переделали) почву, например путем мелиорации или другого вида окультуривания, то есть которые уже органически слились с естественным плодородием почвы и стали неотделимыми от него.

При оценке земли почва, будучи носителем плодородия и предметом оценки, рассматривается как единое понятие потому, что вначале при бонитировке почв производится оценка естественного плодородия, а затем при экономической оценке определяется экономическое плодородие, которое учитывает объективные экономические факторы.

Поэтому при экономической оценке земель выбирают единый вид земельно-оценочной единицы. В разные периоды земельно-оценочных работ в качестве такой единицы принимались:

- почвенные разновидности,

- агропроизводственные группы почв,

- сельскохозяйственные типы земель,

- кадастровые типы земель.

В соответствии с ныне действующей методикой оценки земель основной оценочной единицей приняты группы почв, выделенные в соответствии с общепринятой классификацией для характеристики и учета качества земель.

ри обеспеченности необходимой информацией земельно-оценочными единицами могут выступать более мелкие таксономические единицы – почвенные разновидности.

Использование земли выражается не только в уровне производства, но и в характере использования отдельных земельных участков, что находит свое отражение в составе сельскохозяйственных угодий.

Специфика хозяйственного использования отдельных угодий обусловливает некоторые особенности их оценки. Экономическая оценка земель, занятых многолетними плодовыми насаждениями, проводится в специализированных хозяйствах и районах с развитым плодоводством и виноградарством с учетом требований отдельных видов, пород и сортов насаждений к рельефу, климату, условиям залегания почв, на которых размещаются плодовые насаждения.

Поэтому оценочная группа почв как предмет оценки земель, занятых многолетними насаждениями, характеризуется однородностью генетического типа почвы, пригодной для одной породы, сорта, возраста и сроков созревания многолетних насаждений.

Многолетние насаждения оцениваются в плодоносящем возрасте по выходу продукции с учетом ее качества и производственных затрат. В неспециализированных хозяйствах, но имеющих товарное плодоводство и виноградарство (более 3% товарной продукции сельского хозяйства), многолетние насаждения могут оцениваться по породам и группам сортов в зависимости от наличия исходной информации.

По семечковым породам выделяются летние,осенние и зимние или летне-осенние, зимние группы сортов,по винограду – столовые и технические сорта.

Если площадь многолетних насаждений незначительна и их продукция не имеет товарного значения. Земли, занятые многолетними насаждениями, оцениваются по шкалам общей оценки пашни.

Естественные кормовые угодья (сенокосы и пастбища) оцениваются в виде общей оценки земель по продуктивности, окупаемости затрат и дифференциальному доходу. Продуктивность выражается в кормовых единицах и стоимостью валовой продукции.

При оценке естественных кормовых угодий в качестве предмета оценки принята оценочная группа почв, которая характеризуется однородностью почвенного покрова, рельефа, условий увлажнения, особенностей растительного покрова и культур технического состояния.

В зависимости от наличия исходной информации и производственных потребностей в качестве единиц оценки кормовых угодий могут приниматься геоботанические выделы на определенных оценочных группах почв.

Издержки производства на естественных кормовых угодьях устанавливаются по годовым отчетам сельскохозяйственных предприятий или нормативно-расчетным методом. Учету подлежат затраты на выполнение культуртехнических работ по поверхностному и коренному улучшению, внесению удобрений, уборке сена и т. п.

Большое значение для экономической оценки земель имеет правильный выбор показателей оценки. Они должны быть объективными и иметь определенное практическое значение. Только в этом случае результаты оценки земли найдут широкое применение в производственных условиях.

Расчет показателей производится отдельно по не мелиорированным, орошаемым и осушенным землям. Различные аспекты экономической оценки земли, исходя из конкретных задач и назначения, должны иметь различные показатели.

- Общая экономическая оценка земли проводится по стоимости валовой продукции, окупаемости затрат, дифференциальному доходу.

- Частная оценка земли, по эффективности возделывания отдельных сельскохозяйственных культур должна проводиться по урожайности соответствующих культур, окупаемости затрат на их выращивание и дифференциальному доходу.

С экономической точки зрения качество земли как главного средства производства определяется плодородием почвы. Различие в плодородии почвы приводит к различной урожайности сельскохозяйственных культур.

Следовательно, урожайность выступает в качестве исходного показателя экономической оценки земель. По данным урожайности можно установить соответствующие числовые соотношения и обеспечить сравнительную оценку качества земель.

Состав сельскохозяйственных культур, отобранных для экономической оценки земель, должен быть характерным для территории земельно-оценочного района.

В обязательный перечень включаются сельскохозяйственные культуры, имеющие важное производственное и товарное значение, и в первую очередь основные зерновые культуры, озимая пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза.

Урожайность как показатель оценки земель имеет большое практическое значение при решении многих вопросов сельскохозяйственного производства. Однако урожай сельскохозяйственных культур отражает качество земли только при равновеликих затратах на его получение.

Сложность экономической оценки земли ,по урожайности сельскохозяйственных культур состоит в том, что урожайность отдельной культуры не может дать полных сведений о качестве земель.

При большом разнообразии сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях оценка земель по урожайности осуществляется путем перевода разнородной продукции в кормовые единицы, что связано с определенными условностями.

Наиболее точным соизмерителем урожайности различных сельскохозяйственных культур может служить их стоимостное выражение путем определения стоимости валовой продукции и дифференциального дохода.

В стоимость валовой продукции включается

- основная,

- сопряженная

- используемая часть побочной продукции.

Стоимость валовой продукции определяется по всем культурам с учетом площади посева, урожайности и цены. Продуктивность земли, выраженная в виде урожайности и стоимости валовой продукции, характеризует абсолютный уровень экономического плодородия почвы при равновеликих затратах на единицу площади.

Оценка земель по их продуктивности обеспечивает получение коэффициентов прироста продукции на единицу дополнительных затрат на разных по качеству землях. Результаты такой оценки могут быть использованы при планировании урожайности, определения объемов производства и распределения сельскохозяйственной продукции.

При экономической оценке земель выход валовой продукции на землях различного качества необходимо увязывать с издержками производства. Следует иметь в виду, что только количество продукции, отнесенное к равновеликим производственным затратам, или размеры равновеликих затрат на производство единицы продукции, отражают качество земель.

Различие в качестве земли определяется эффективностью равновеликих затрат, вложенных в землю неодинакового качества.

Валовой продукт при достигнутом уровне интенсивности земледелия и суммарные издержки на его получение отражают уровень производства и абсолютное плодородие земель. Разница в массе продукции, произведенной на разных по качеству землях при равновеликих затратах, представляет собой результат различий в производительности земледельческого труда и отражает различия в качестве земель.

Источник

➤ Adblockdetector