Агрохимический анализ почвы — инструмент для правильного расчета норм и форм удобрений

Во время выращивания сельскохозяйственных культур значительная часть затрат (до 25%) приходится на удобрения. Среди агрономов всегда возникают дискуссии, сколько нужно вносить удобрений под запланированную урожайность, какие формы удобрений использовать, как удобрения влияют на развитие культуры и т.д.

Безусловно, для правильного расчета норм и форм удобрений нужно проводить агрохимический анализ почвы. Впрочем, даже проведя анализ почвы и получив результаты, мы не углубляемся в детали полученных результатов и по-прежнему вносим удобрения по ощущениям. Вместе с тем не знаем, как они влияют на растение и почвенный раствор. Предлагаю немного разобраться с удобрением с/х культур и рассчитать нормы их внесения относительно запланированной урожайности, согласно разработанному мной методу расчета.

Прежде всего, необходимо провести полное агрохимическое обследование каждого поля в хозяйстве с последующей расшифровкой полученных данных и созданием технологической карты под запланированную культуру и урожай.

Прежде чем рассказывать о последовательности проведения агрохимического обследования, хочу провести небольшое введение в курс агрохимии и системы удобрения растений, чтобы можно было представить всю суть вопроса корневого питания.

Поступления минеральных питательных веществ в растение зависит как от внешних условий (состав и концентрации солей в почвенном растворе, его реакции (рН) и др.), так и от биологических особенностей того или иного растения, его химического состава, типа и развития корневой системы, его поглощающей способности в отношении питательных веществ.

Из внешних условий большое значение имеют состав и концентрация солей почвенного раствора. Корни растений способны поглощать питательные вещества при их небольшой концентрации, ориентировочно от 0,03-0,05 до 0,1-0,2%. При концентрации выше 0,2% способность поглощения растением воды и питательных веществ резко замедляется, что приводит к потере тургора (вялости) растений. Этот процесс наблюдается на засоленных почвах.

Почвенный раствор должен быть физиологически сбалансированным, то есть иметь в своем составе все необходимые для растения питательные вещества в правильном соотношении. Корневые клетки поглощают питательные соли, главным образом, в виде катионов и анионов (так называемый «обменный фонд», который возникает в результате дыхания клеток, катионом выступает атом водорода (Н + ), анионом — угольная кислота (Н2СО3 — )). Поэтому между отдельными катионами и анионами должны быть благоприятные взаимосвязи. Между одинаково заряженными ионами проявляется антагонизм, когда один ион ограничивает поступление в растение другого.

В качестве примера можно привести антагонизм между катионами кальция (Са + ) и водорода (Н + ). Так, если в питательном растворе есть избыток катиона водорода (в кислых почвах), то наличие в растворе катиона кальция будет мешать поступлению катиона водорода в растение. Это касается катионов алюминия (Al), марганца (Mn) и аммония (NH4). Антагонизм наблюдается и между другими катионами, например, между кальцием и магнием, кальцием и калием и др. Аналогична ситуация и между анионами, например между нитратным анионом (NO 3- ) и анионом хлора (Cl — ) ). При этом избыточное внесение хлора (при удобрении хлористым калием) будет мешать поступлению нитратного аниона (NO3-). В этом случае необходимо либо увеличить дозу нитратного удобрения, либо уменьшить дозу хлористого калия или вносить хлористый калий с осени, чтобы избыток хлора вымылся из почвы.

Реакция среды (рН). Для большинства сельскохозяйственных растений наиболее благоприятна слабокислая или нейтральная реакция среды. Очень кислая реакция вообще вредна для растений: она задерживает в них синтез белковых веществ. В то же время, при изменении реакции среды в пределах, допустимых для растений, катионы и анионы попадают в растения неодинаково: при слабокислой реакции среды в растение лучше попадают анионы, а при нейтральной и слабощелочной — катионы.

Нужно отметить, что при попадании в растение катионов среда закисляется, поэтому для удобрений с данным типом действующего вещества будет наиболее оптимальной нейтральная или слабощелочная среда. При попадании анионов происходит некоторое подщелачивание среды, поэтому они лучше усваиваются при слабокислой реакции. Так, на примере аммиачной селитры (NH4NO3) можно сказать, что в слабокислой среде лучше будет попадать в растение анион NO3 — , а в нейтральном — катион аммония (NH4 + ). Именно поэтому при использовании тех или иных удобрений необходимо принимать во внимание влияние этих удобрений на изменение реакции среды и их физиологическую реакцию.

Стоит отметить, что поглощение растением питательных веществ из удобрений проходит не в одинаковых пропорциях, а зависит от того, какого конкретного иона, катиона или аниона, больше всего не хватает растению в соответствии с его потребностями. Если растение усваивает из удобрения больше катионов, то удобрение будет физиологически кислым; если растение будет потреблять в большем количестве анионы, то удобрение будет физиологически щелочным. Рассмотрим несколько примеров с конкретными удобрениями.

- Сульфат аммония ((NH4 + )2SO4 — ) — физиологически кислое удобрение. Растение нуждается в большей степени в азоте, чем сере, поэтому оно будет поглощать катион NH4 + в большем количестве, чем анион SO4 — . Катион аммония поглощается в обмен на катион водорода (Н + ) растения, который будет накапливаться в окружающей среде. При этом он образует с анионом SO4 — , который остается в почвенном растворе и меньше поглощается растением, серную кислоту, подкисляя почвенный раствор. Таким образом, можно сделать вывод, что сульфат аммония ((NH4 + )2SO4 — ) подкисляет почву, поэтому сульфат аммония можно использовать только на щелочных почвах.

- Аммиачная селитра (NH4NO3) — как и сульфат аммония, это физиологически кислое удобрение, где катион аммония (NH4 + ) поглощается растением лучше и в большем количестве, чем анион нитрата (NO3 — ). Поэтому в результате замещения катиона водорода в почвенном растворе образуется ((NH4 + )2SO4 — ) (HNO3), которая его подкисляет.

Вот почему необходимо выполнить агрохимическое обследование почвенного покрова, прежде чем использовать удобрение.

Теперь перейдем к методике агрохимического обследования.

Мною была разработана методика, в дальнейшем проверенная временем и результатами. Эта методика является самой быстрой и снижает финансовые затраты на агрохимический анализ. Предлагаемую систему можно назвать универсальной, потому что она подходит для всех типов хозяйств. Я не утверждаю, что она может заменить все существующие методики, однако является наиболее простой, удобной в использовании и дает определенные ориентиры по нормам внесения удобрений.

Суть ее заключается в следующем:

Подготовка к отбору проб почвы

- Отбор проб проводят не реже 1 раза в год (оптимально проводить перед посевом культуры или перед внесением удобрений).

- Учитываем однородность рельефа местности (если рельеф местности неоднороден — отбираем пробы по элементам рельефа).

- Для контроля химического состава почвы достаточно 1 пробы на площади до 20 га (при однородном рельефе местности).

Отбор проб почвы

- Точечные пробы отбирают из одного или нескольких слоев методом конверта с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для горизонтов данного типа почвы.

- После того, как мы отобрали пробы грунта, формируем объединенную (среднюю) пробу. Объединенную пробу получаем путем смешивания точечных проб, отобранных на одном поле.

- Общая масса объединенной пробы должна быть не более 2 кг.

Анализ почвы

- Проводится в специализированном институте или сертифицированной лаборатории. Например, в Харьковской обл. это ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского».

- После анализа проб получаем на руки «Протокол результатов измерений».

Обработка полученных результатов анализа

На примере результата агрохимического обследования поля в одном из хозяйств Харьковской области хочу показать, как проводить расчет использования удобрений относительно запланированного урожая кукурузы на зерно (10 т/га).

Итак, мы получили следующие результаты агрохимического анализа почвы:

- Аммонийный и нитратный азот N-NO3 — 6,61 мг/кг грунта, N-NH4 – 0,99 мг/кг грунта;

- Обменный фосфор по методу Чирикова P2O5 — 87,22 мг/кг грунта;

- Обменный калий по методу Чирикова K2O – 60,25 мг/кг грунта;

- рН водный раствор — 7,4.

Далее очень просто переводим эти данные в более привычную для всех форму:

Установлено, что в пахотном слое (0-30 см) находится около 3 млн кг/га почвы, поэтому рассчитываем количество NPK, которая будет доступна растениям:

Азот. 6,61 мг/кг + 0,99 мг/кг = 7,6 мг/кг = 7,6мг/кг * 3 000 000 кг / 1 000 000 (коэффициент переасчета с мг в кг) = 22,8 кг/га доступного минерального азота.

Фосфор. В этом случае дело обстоит несколько сложнее. Все зависит от типа грунта. На разных почвах может быть разный коэффициент использования кукурузой доступного элемента (информацию можно получить из агрохимических учебников и интернета).

В нашем хозяйстве тип почвы — чернозем типичный легкоглинистый гумусово-аккумулятивный (подробнее о типах почвы можно узнать из интернета из карт почвенного покрова Украины). Коэффициент использования = 0,1 или 10%.

Доступен P2O5 = (87,22 мг/кг * 0,1) * 3 000 000 кг / 1 000 000 = 26 кг/га.

Калий. С этим элементом ситуация аналогичная. Коэффициент использования калия кукурузой = 0,25 или 25%.

Доступен K2O = (60,25 мг/кг * 0,25) * 3 000 000 кг / 1 000 000 = 45 кг/га.

Получив такие данные, можем рассчитать необходимое плановое количество действующего вещества относительно запланированного урожая балансово-расчетным методом на основе коэффициента использования питательных веществ из удобрений по формуле:

Н д.в. = В кг/га — Д кг/га / 10 * Кд

- Н д.в. — норма удобрений, кг/га действующего вещества;

- вынос питательных веществ запланированным урожаем (для кукурузы N = 3,4 кг д.в./ц основной и побочной продукции, Р = 1,2 кг д.в./ц, К = 3,7 кг д.в./ц);

- количество доступного элемента в почве, кг/га;

- коэффициент использования удобрений растениями (азотные удобрения — 50%, фосфорные — 15%, калийные — 50%).

N = 340 кг/га — 22,8 кг/га / 10 * 0,5 = 63,5 кг/га д.в. необходимо дополнительно внести;

P = 120 кг/га — 26 кг/га / 10 * 0,15 = 62,6 кг/га д.в. необходимо дополнительно внести;

K = 370 кг/га — 45 кг/га / 10 * 0,5 = 65,0 кг/га д.в. необходимо дополнительно внести.

Что касается уровня рН почвенного раствора, в данном случае ситуация нормальная, то есть мы можем использовать почти все типы удобрений. Однако, необходимо помнить, что в сложных комплексных удобрениях фосфор и калий будут доступны для растений только через 6 месяцев, поэтому их желательно вносить с осени.

Таким образом, комплексный подход к выращиванию сельскохозяйственных культур даст возможность не только получить запланированную урожайность, но и снизить риски. Однако в любом случае нужно учитывать закон минимума Либиха (ограниченного фактора).

Александр Добренький, агроном-консультант в Харьковской области

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Источник

Как определить состав почвы и выбрать натуральные удобрения

Органические удобрения имеют преимущества перед минеральными:

- помимо улучшения химического состава почвы, улучшают и ее физические характеристики, структуру, воздухопроницаемость и влагоемкость, усиливают ее биологическую активность, способствуют размножению полезных организмов и микроорганизмов

- являются менее концентрированными, чем химические, действуют на растение медленнее по мере разложения, но в течение длительного периода, поэтому меньше опасность переудобрить почву

- при внесении этих удобрений исключены вымывание и иные виды потерь макроэлементов, которые растения не успевают усвоить

- при применении органических удобрений значительно улучшается экологическое состояние почвы, устраняются токсические эффекты для почвенной фауны

Вопрос читателя: «Надо ли делать анализ почвы при внесении органики и по каким признакам без теста определить качество почвы?»

Ответ «Зеленой грядки»:

— Перед внесением органических удобрений необходимо узнать структуру, химический состав, показатели кислотности почвы.

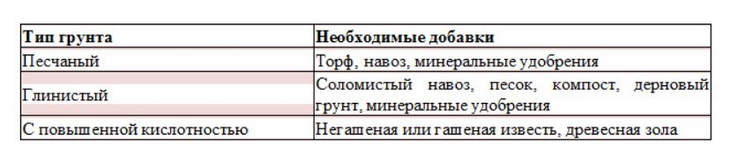

Вносить добавки нужно осенью в зависимости от типа грунта. Идеальным считается время за месяц до высадки рассады в грунт.

Определение состава почвы

Взять с верхнего слоя горсть земли, замесить густое тесто, из него скатать жгут и свернуть в кольцо.

Если у вас это удастся и при этом кольцо не растрескается, а получится «бублик», то почва на вашем участке глинистая.

Если при сгибании «бублик» не получается, разваливается — почва суглинистая.

Супесчаная почва не дает возможности раскатать и жгута.

Самые «плохие» почвы — песчаные, в них ничего не задерживается: ни вода, ни внесенные удобрения. Нет плохих почв — есть плохие хозяева.

Прежде чем приступить к освоению, надо вначале определить кислотность почвы. Сама природа может ответить на ваш вопрос.

На кислых почвах растет хвощ полевой, щавель, подорожник, лютик, вороника дубравная.

На слабокислых и нейтральных — ромашка непахучая, мать-и-мачеха, пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк, клевер.

На плодородной земле, имеющей реакцию почвенного раствора, близкую к нейтральной, селится двудомная крапива.

Когда лучше вносить удобрения в почву

Наиболее эффективным считается осеннее внесение удобрений, так как за зиму они успеют войти в состав органо-минерального комплекса почвы, сделают ее более плодородной и будут питать растения весь следующий сезон.

Весенняя подкормка также важна для питания растений. Весной органика разлагается быстрее и снабжает культуры растворимыми питательными элементами. Это необходимо в период активного роста растений весной и в начале лета.

Сроки и нормы внесения органических удобрений будут зависеть от уровня плодородия почвы, культуры и способа внесения.

Распространенные натуральные удобрения

Зола сама по себе — минеральное удобрение (состоит из неорганических минеральных веществ), но природное. Древесная зола подходит для подкормки большинства овощей, плодово-ягодных и цветочных культур. Самой полезной считается древесная зола, которая получается при сжигании молодых побегов лиственных деревьев и кустарников.

Биогумус — универсальное удобрение, которое образуется после жизнедеятельности дождевых червей. Биогумус насыщен не только всеми необходимыми химическими элементами питания, но и богатой микрофлорой. Такой состав не только питает растения, но и дает им здоровье и иммунитет, чтобы противостоять болезням и вредителям. Биогумус можно купить, приготовить своими руками (довольно хлопотное занятие) и приобрести концентрат в жидком виде.

Навоз — является естественным источником питательных макроэлементов (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (магний, сера, хлор, кремний). Однако ценность навоза не в богатстве минерального состава, т.к. как полноценный источник минеральных компонентов его использовать сложно и неудобно. Однако навоз как органическое вещество весьма удачно участвует в формировании плодородного слоя, превращается со временем в перегной и создает гумус, без которого ни один сад плодоносить не будет.

Птичий помет — ценное органическое удобрение. Содержит большое количество макро- и микроэлементов в соотношении, способствующем отличному развитию растений. А концентрация этих полезных веществ в 3-4 раза выше, чем в других натуральных удобрениях животного происхождения. Насыщенный бактериофагами, он не только удобряет, но и обеззараживает почву, подавляя целый ряд возбудителей болезней.

Костная мука — содержит азот, фосфор, кальций — основные питательные элементы для роста и развития растений. При покупке костной муки нужно следить, чтобы она была сухой, тщательно выпаренной.

Сапропель (озерный ил) содержит перепревшие остатки растительности и водных организмов. По своему составу является комплексным органическим удобрением и мощным стимулятором роста. Благодаря большому содержанию гумуса и органических веществ сапропель способен повысить плодородие почвы на 30-50%.

Как правильно использовать навоз и помет?

Увлекаться навозными удобрениями, особенно свежим навозом, опытные дачники не советуют. В нем слишком много азота, а это может привести к нежелательному росту вегетативной массы в ущерб урожаю. Поэтому поздние навозные подкормки овощных культур применять не следует.

При внесении помета нельзя допустить передозировки, иначе накопления нитратов в овощах не избежать. Птичий помет вносят совместно с соломой, торфом или опилками в пропорции 3:1

Как использовать птичий помет:

- в жидком виде для подкормки плодово-ягодных культур

- для приготовления раствора помет разбавляют водой в соотношении 1:7 и выдерживают раствор двое суток. Потом смесь тщательно взбалтывают и перед внесением в почву еще раз разводят водой в пропорции 1:1. Расход питательного раствора – полведра на 1 кв. м

- при осенней перекопке участка: 250-300 г на 1 кв. м

Вопрос читателя: «Что лучше – навоз или птичий помет?»

Ответ «Зеленой грядки»

— Птичий помет действует быстро, а по химическому составу он в несколько раз богаче навоза. Питательные вещества свободно растворяются в воде, поэтому легко усваиваются и сохраняют свое действие в течение 2-3 лет. При этом куриный помет гораздо питательнее, чем помет уток и гусей.

Травяной настой для подкормки растений

Широко используют жидкое удобрение из сорняков для подкормки различных овощных культур.

На огороде можно встретить различные виды сорных трав. Все они подходят для приготовления «зеленого» удобрения.

Клевер, мокрица, одуванчики, молочай и прочую свежескошенную зелень можно смело сочетать в приготовлении одной органической подкормки. При этом важно заметить, что особо ценным ингредиентом является крапива.

Этот сорняк в процессе брожения выделяет рекордное количество безопасного азота, который при внесении в почву стимулирует рост овощных культур.

В состав жидкого «зеленого» удобрения можно добавлять опавшие листья и ягоды, ботву.

Эффективная подкормка – настой из ботвы томатов и сорных растений, позволяющая насытить почву азотом и способствующая быстрому росту растений.

Рецепт приготовления «зеленого» удобрения

- бочку или большой бак заполните измельченной зеленью, стеблями томатов (на 2/3)

- залейте емкость теплой водой до самого верха

- перемешайте содержимое

- прикройте сверху пленкой

- настаивайте в течение 8-10 дней

Настой будет «бродить», выделяя специфический резкий запах, поэтому бочку ставят в отдалении от дома, дачи. Для подкормки берут литр смеси на ведро чистой воды, перемешивают и поливают овощи под корень.

Как сделать на даче компостник

Компост является натуральным органическим удобрением, которое получается путем ферментирования под действием земляных червей и бактерий.

Для получения такого удобрения закладывается компостная куча. Часто ее делают, просто выкопав яму в земле, но лучше, если это будет специально обустроенное место – компостник.

Компостники изготавливаются в виде закрытых или открытых емкостей, но можно приобретать и специальные пластиковые ящики, оборудованные крышкой и дверцей. Приготовленный компост вносится в лунки перед высадкой огородных культур в открытый грунт или под посадки в теплицах. Либо его рассыпают по участку перед посадкой семенного материала и слегка перемешивают с грунтом.

Компостную яму организуют на земле, чтобы дать возможность дождевым червям уйти на зимовку.

Компоненты закладывают в штабели высотой до 1 м и шириной около 1,5 м (длина непринципиальна).

Кучу регулярно поливают водой или навозной жижей, чтобы она всегда была влажной.

Компостную кучу накрывают дерном, землей или травой, чтобы предотвратить пересыхание. При этом необходимо оставить отверстие для вентиляции.

Перед тем как сделать компостную кучу, нужно знать, что в ее состав нельзя добавлять:

- средства дезинфекции и химические препараты;

- остатки сорняков с семенами длительных сроков всхожести или корни ползучих растений, так как при компостировании они не теряют всхожесть;

- остатки мелованной глянцевой бумаги, резины, текстиля, а также кости животных и камни — все эти вещества не разлагаются в компосте;

- отходы жизнедеятельности домашних животных, которые могут быть заражены яйцами глистов;

- заболевшие растения, которые поражены вредителями и грибками, например, фитофторой, — такие остатки обязательно сжигаются на огороде;

- пищевые отходы животного происхождения, которые запускают процессы гниения и являются причиной стойкого неприятного запаха.

Вопрос читателя: «Есть ли риск переборщить с натуральными удобрениями?»

Ответ «Зеленой грядки»

— Удобрения, внесенные сверх нормы, приводят к ухудшению качества урожая, болезням, накоплению в плодах нитратов. Излишек питательных веществ часто накапливается в почве. Органические удобрения в целом безвредны. В грунте они быстро разлагаются и не имеют накопительного эффекта. Перепревшим навозом или компостом перекормить сложно. А вот повышенные дозировки свежего навоза или птичьего помета могут существенно навредить урожаю. Прежде всего, перекорм навозом – это избыток азота. Растения начинают развивать буйную зеленую массу в ущерб плодообразованию. При очень больших дозах корни получают ожоги, загнивают и отмирают».

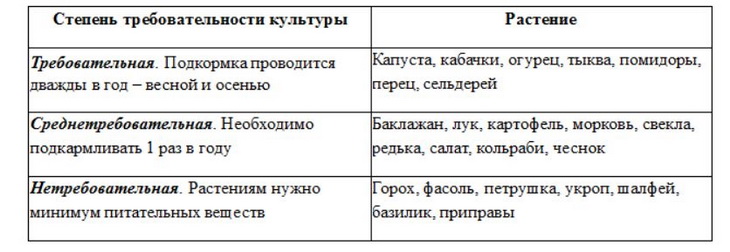

Какие культуры нуждаются в органике в первую очередь, а какие могут подождать?

Можно ли обойтись одними органическими удобрениями или химии не избежать?

На начальных этапах роста, для развития корней растениям обязательно нужен фосфор. Если он уже внесен в почву, можно обойтись только органическими удобрениями (перегноем или компостом).

Для «быстрых» подкормок (например, если нужно ликвидировать симптомы недостаточности элементов) лучше применять минеральные удобрения. Для быстрого вызревания растений, при сильных заболеваниях (если год провокационный) нужно много калия в растворенном виде. Зола не справится с этой задачей.

При выращивании растений, применяются микробиоудобрения (Мизорин, Азотовит, Фосфатовит, Унифос и др.), которые преобразовывают трудноусваиваемые формы азота и фосфора в легкоусваиваемые.

Гумат «Здоровый урожай» — препарат на основе легкорастворимых солей гуминовых кислот, содержит микроэлементы в хелатной форме, которые легко усваиваются растениями и способствуют развитию мощной корневой системы, стимулируют рост и развитие растений, ускоряют созревание плодов на 3-5 дней.

В случае отсутствия полива минеральные удобрения не применяют, а пользуются органическими (компот, перегной) и древесной золой. Очень важно при этом соблюдать севооборот, иначе почва истощается, накапливаются болезни и вредители, и урожай резко снижается, возникает почвоутомление.

Можно сказать, что при правильной агротехнике природного земледелия, только при использовании районированных сортов (чтобы не было проблем с зимовкой и болезнями) можно обойтись без минеральных удобрений и получать высокие урожаи. Часто лучше применить минеральные удобрения для профилактики, чем впоследствии химические средства защиты.

Источник