Понятие о поглотительной способности почв. Виды поглотительной способности почв и их характеристика с агрономической точки зрения

Лекция 3. Тема. Поглотительная способность почв.

1. Понятие о поглотительной способности почв. Виды поглотительной способности почв и их характеристика с агрономической точки зрения.

2. Емкость поглощения и состав обменно-поглощенных катионов различных типов почв.

3 Роль отдельных катионов в агрономических свойствах почв и развитии растений.

4. Необменное поглощение катионов в почве. Поглощение и обмен анионов в почве.

Литература:

Поглотительная способность почв – это способность поглощать различные вещества (твердые, пары воды и газы) из раствора, проходящего через нее и удерживать их.

Это свойство почвы играет большую роль в питании растений и превращении внесенных удобрений. Благодаря поглотительной способности почва удерживает легкорастворимые соединения, элементы питания, гумусовые вещества. У разных почв поглотительная способность различна и зависит от содержания коллоидов. Связь между ними прямая.

К.К. Гедройц различал пять видов поглотительной способности:

5) физико-химическая ли обменная

Биологическая поглотительная способность связана с наличием в почве корней живых растений и микроорганизмов, которые избирательно поглощают из почвенного раствора необходимые элементы питания и переводят их в органические соединения своих тел. Тем самым эти питательные вещества предохраняются от вымывания из почвы (кальций, калий, нитраты, фосфаты и др.) и накапливаются в почве. После отмирания растений происходит постепенная их минерализация, содержащиеся в них питательные элементы переходят в доступную форму для новых поколений растений и микроорганизмов.

По мнению Ковды растения на каждом гектаре поглощают и возвращают в почвы сотни килограммов химических элементов. Емкость поглощения корней растений колеблется от 10 до 80 мг-экв\100 г почвы. Бобовые растения более активные сорбенты, чем злаки.

Биологическое поглощение зависит от: аэрации, влажности, состава органического вещества, служащего энергетическим материалом для микроорганизмов.

Используя в качестве источника пищи и энергетического материала органические вещества, микроорганизмы разлагают их, переводят содержащиеся в них элементы питания в минеральную, доступную для растений форму. В то же время они сами потребляют некоторое количество питательных веществ (азот, фосфор, сера и др.) для построения своих тел, превращают их в органическую форму т являются конкурентами культурных растений. Но если процесс биологического поглощения питательных веществ микроорганизмами выражен слишком сильно, то это может неблагоприятно отразиться на питании культурных растений. Так, внесение в почву значительного количества богатого клетчаткой и бедного азотом органического вещества (соломы) вызывает быстрое размножение микроорганизмов, сопровождающееся усиленным потреблением минеральных форм азота и фосфора, а это приводит к ухудшению питания растений и снижению урожая. Поэтому при внесении соломы мы должны учитывать биологическую поглотительную способность. Каждая тонна соломы способствует изъятию из почвы через биологическую поглотительную способность 10 кг азота. Поэтому необходимо вносить вместе с соломой азотные удобрения.

Биологическим путем поглощаются катионы и анионы. Из катионов – это калий, сера, кальций, железо и др. Из анионов – хорошо поглощаются РО4 кислот, частично – сульфаты и карбонаты, а хлориды и нитраты вообще не поглощаются без живых организмов.

Биологическое поглощение играет особенно большую роль в превращении нитратных форм азота в почве (удобрения, содержащие нитратную группу лучше вносить весной – натриевая, калиевая, аммиачная, кальциевая селитр). А удобрения, содержащие хлор лучше вносить осенью (хлористый аммоний).

Т.о., в зависимости от конкретных условий биологическое поглощение питательных веществ микроорганизмами может иметь положительное и отрицательное значение. Например, в паровых полях протекает процесс нитрификации, т.е. образование нитратного азота и этот азот не закрепляется в почве и в последствии вымывается.

Но этими процессами можно регулировать – известкование кислых почв, внесение органических и минеральных удобрений и др.

Механическая поглотительная способность – это способность почвы как пористого тела задерживать мелкие частицы из фильтрующихся суспензий. Задерживаются те частицы, диаметр которых больше, чем диаметр пор почвы.

Чем тяжелее почвы по гранулометрическому составу, тем тоньше поры и выше механическое поглощение. Оно предотвращает от вымывания из почвы илистые и коллоидные частицы. Это поглощение способствует образованию новых почв (пойменных).

Отрицательной значение – это заиливание почвенных пор, что ведет к заболачиванию.

Механически в почве закрепляются нерастворимые в воде удобрения и мелиоранты (фосфоритная мука, известь, гипс).

Физическая (молекулярная) поглотительная способность – это положительная или отрицательная адсорбция частицами почвы целых молекул растворенных веществ.

Она зависит от суммарной поверхности твердых частиц. Чем больше в почве тонкодисперсных частиц, тем выше физическое поглощение. Оно происходит за счет сил поверхностного натяжения. За счет свободной энергии притягиваются целые молекулы паров, газа, растворенные в воде вещества и целые бактерии. При этом изменяется концентрация на поверхности этих частиц, но не меняется химический состав.

На почвенных частицах удерживаются кислород, углекислый газ, азот, водород, пары воды, аммиак. Наиболее энергично поглощается вода и аммиак, менее – углекислый газ, кислород и азот. Энергия поглощения газов снижается в следующей последовательности: пары воды, аммиак, углекислый газ, кислород, азот.

Источник

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ

Количественно поглотительную способность почвы характеризуют следующие показатели.

Сорбционная емкость почвы — максимальное количество вещества, которое может быть сорбировано почвой. Как сорбент почва полифункциональна, поэтому ее сорбциоцная емкость по отношению к различным веществам неодинакова. Например, Zn может поглощаться обменным и необменным путем, а также за счет комплексообразовательной и осадочной сорбции, Na — преимущественно обменно, К — по обменному и необменному типу. В связи с этим сорбционная емкость поглощения разных веществ одной и той же почвой существенно варьирует.

Емкость катионного обмена (ЕКО)— общее количество катионов, удерживаемых почвой в обменном состоянии и способность к замещению на катионы раствора, взаимодействующего с почвой. Величина ЕКО зависит от гранулометрического и минералогического составов почвы, содержания и качественного состава органического вещества, реакции среды.

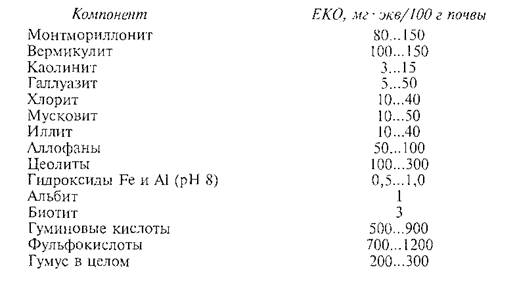

Емкость катионного обмена различных компонентов почвы варьирует в широких пределах, как эго следует из приведенных ниже данных:

С уменьшением размера механических элементов а увеличением в их составе количества глинистых минералов ЕКО существенно возрастает. В то же время необходимо учитывать, что тонкодисперсные частицы, особенно в гумусовых горизонтах, всегда обогащены органическим веществом, имеющим высокую ЕКО. Вклад органического вещества в ЕКО почвы в зависимости от его содержания варьирует от 20 до 70 %.

На величину ЕКО почвы существенно влияет реакция среды. С увеличением рН возрастает ионизация функциональных групп глинистых минералов, в реакции обмена помимо карбоксильных групп гумусовых веществ Дополнительно включаются их спиртовые и фенольные гидроксилы. В щелочной среде происходит перезарядка амфотерных коллоидов и они приобретают способность к обменному поглощению катионов. Все это способствует увеличению ЕКО почвы по мере возрастания рН. В связи с этим Д. С. Орлов выделил три вида ЕКО почв: стандартную, реальную и дифференциальную.

Стандартную ЕКО определяют с помощью буферного раствора Ва 2 , имеющего рН= 6,5.

Реальную (эффективную) ЕКО определяют с помощью небуферных растворов нейтральных солей. С определенной долей допущения об эффективной ЕКО судят по сумме обменных катионов.

Дифференциальная (рН-зависимая) ЕКО характеризует изменение ЕКО при изменении рН на единицу: ΔЕКО/ΔрН. Ее определяют путём насыщения почв катионами одного вила при двух различных значениях рН.

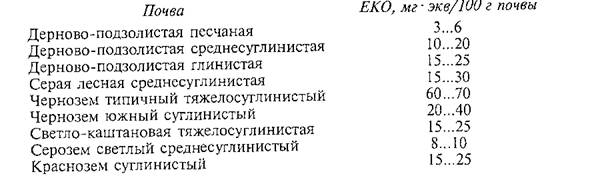

В зависимости от отмеченных выше особенностей ЕКО в различных почвах варьирует в очень широких пределах.

Чем тяжелее гранулометрический состав почвы, чем больше она содержит органического вещества и минералов типа монтмориллонита и вермикулита, тем выше ее ЕКО.

Емкость анионного обмена (ЕЛО) имеет тот же смысл, что и ЕКО, но характеризует обменную способность почвы в отношении анионов. Емкость анионного обмена не имеет существенного значения для большинства типов почв, у которых основная масса частиц, способных к ионному обмену, несет отрицательный заряд. Чаще всего сумма положительных зарядов в ППК составляет лишь 1. 5% от суммы отрицательных. Однако в некоторых почвах, как правило, формирующихся на аллитных и ферраллитных корах выветривания, ЕКО достигает 10. 20 мг экв/100 г почвы, тогда как эффективная ЕКО составляет 5. 10 мг-экв/100 г почвы.

Емкость анионного обмена возрастает по мере подкисления среды, с увеличением содержания в почве органического вещества, галлуазита и аморфных минералов.

Источник

Показатели, оценивающие поглотительную способность почв

Количественно поглотительную способность почвы характеризуют следующие показатели:

Емкость катионного обмена (ЕКО, мг•экв на 100 г почвы) – общее количество катионов, удерживаемых почвой в обменном состоянии и способных к замещению на катионы раствора, взаимодействующего с почвой; выражают в мг*экв на 100 г почвы. Величина ЕКО зависит от гранулометрического и минералогического составов почвы, содержания и качественного состава органического вещества, реакции среды.

ЕКО = сумма всех катионов способных к обмену (S), в т.ч. водорода и алюминия (Нг);

Вклад того или иного компонента в ЕКО почвы зависит от его содержания и характера взаимодействия с другими веществами. Часто это взаимодействие сопровождается снижением величины ЕКО, свойственной индивидуальным компонентам. Например, ЕКО гумуса почвы в целом намного меньше, чем собственно гуминовых или фульвокислот. Это связано с тем, что часть функциональных групп гумусовых веществ взаимодействует с поверхностью глинистых минералов и не принимает участия в реакциях обмена.

Тесная взаимосвязь наблюдается между ЕКО и размером почвенных частиц. Крупные фракции механических элементов, состоящие в основном из первичных минералов, практически не участвуют в обменных реакциях. С уменьшением размера механических элементов и увеличением в их составе количества глинистых минералов ЕКО существенно возрастает. В то же время необходимо учитывать, что тонкодисперсные частицы, особенно в гумусовых горизонтах, всегда обогащены органическим веществом, имеющим высокую ЕКО.

На величину ЕКО почвы существенно влияет реакция среды. С увеличением pH возрастает ионизация функциональных групп глинистых минералов, в реакции обмена помимо карбоксильных групп гумусовых веществ дополнительно включаются их спиртовые и фенольные гидроксилы. В щелочной среде происходит перезарядка амфотерных коллоидов, и они приобретают способность к обменному поглощению катионов. Все это способствует увеличению ЕКО почвы по мере возрастания pH.

В зависимости от типа почвы емкость катионного обмена может варьировать в следующих пределах (табл. 8).

Таблица 8. Емкость катионного обмена в почвах

Уровень поглотительной способности можно оценить по следующей шкале (табл. 9):

Таблица 9. Оценка уровня поглотительной способности почв

Сумма обменных оснований (S, мг•экв на 100 г почвы) – суммарное содержание обменных оснований (преимущественно Ca 2+ и Mg 2+ ) в некарбонатных незасоленных, преимущественно кислых почвах, вытесненных ионом водорода соляной кислоты. Ионы H + и Al 3+ не учитываются (не суммируются).

Исходя из этого, все почвы разделяют на две большие группы:

почвы, насыщенные основаниями

почвы не насыщенные основаниями

Первые не содержат в ППК ионы H + и Al 3+ . Обменные катионы в них представлены только обменными основаниями Ca 2+ , Mg 2+ , K + , NH4 + , Na + , количество которых соответствует реальной емкости обмена. Вторые всегда содержат некоторое количество обменных H + и Al 3+ , поэтому сумма обменных оснований у них меньше ЕКО.

Степень насыщенности почв основаниями (V, %) – доля суммы обменных оснований от емкости катионного обмена, выраженная в процентах.

по другому можно записать V = S / (S + Нг) ×100, %

Сорбционная способность почвы – максимальное количество вещества, которое может быть сорбировано почвой. Как сорбент почва полифункциональна, поэтому ее сорбционная емкость по отношению к различным веществам неодинакова. Например, Zn 2+ может поглощаться обменным и необменным путем, а также за счет комплексообразовательной и осадочной сорбции, Na + – преимущественно обменно, K + – по обменному и необменному типу. В связи с этим сорбционная емкость поглощения разных веществ одной и той же почвой существенно варьирует.

Под буферностью почвы понимают ее способность как полифункциональной системы противостоять изменению концентрации почвенного раствора, особенно ее щелочно-кислотного и окислительно-восстановительного состояния.

Буферные свойства почвы связаны с процессами физико-химического (обменного) поглощения ионов, перехода различных соединений в ионные и молекулярные формы, с нейтрализацией и выпадением в осадок вновь образующихся соединений. В основном буферность почвы определяется качеством ее твердой фазы, однако, механизм работы буферных систем почвы весьма разнообразен и может обходиться без вовлечения элементов твердой фазы.

Изменение концентрации почвенного раствора проявляется при внесении в почву в виде удобрений водорастворимых солей, которые локально могут создавать токсичные для растений концентрации. Благодаря буферности почв это отрицательное свойство высоких концентраций блокируется. В целом, чем большей емкостью поглощения обладает почва, тем выше ее буферная способность. Наименьшая буферность свойственна песчаным почвам и пескам.

Величина буферности почв зависит от содержания почвенных коллоидов (чем больше коллоидов, тем выше буферность), их качества (чем больше гумусовых веществ, глин группы монтмориллонита, минеральных коллоидов с широким отношением кремнезема к глинозему, тем буферность выше), состава обменно-поглощенных катионов (наличия в ППК катионов кальция, магния, калия, натрия препятствует подкислению почв, а катионов водорода, алюминия – подщелачивания).

Источник