Mse-Online.Ru

Понятие о системе обработки почвы

Сочетание научно обоснованных приемов и способов обработки получило в практическом и научном земледелии общее название «системы механической обработки почвы».

Система механической обработки почвы — совокупность приемов основной и поверхностной, способов отвальной и безотвальной обработки на разную глубину, которые осуществляются машинами и орудиями, а также комбинированными агрегатами. Эти приемы и способы имеют определенную, логически взаимосвязанную последовательность и направлены на решение задач в соответствии с почвенно-климатическими условиями зоны, засоренностью полей, биологическими особенностями и агротехническими требованиями различных сортов возделываемых культур.

Современные системы обработки почвы должны быть энергоресурсосберегающими и почвозащитными, неразрывно связанными с другими элементами прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Системы обработки почвы под отдельно взятые культуры, а также под все культуры в севооборотах также взаимосвязаны и каждая последующая является логическим продолжением предыдущей. В итоге образуется так называемая общая схема, или совокупность систем обработки почвы как единый технологический цикл по возделыванию отдельно взятых и всех вместе культур севооборота. Поэтому какой-либо единой, общей «системы» обработки почвы в севооборотах не существует.

Каждой системе обработки почвы присущи специфические задачи, которые решаются благодаря определенной совокупности и последовательности выполнения приемов и способов разными орудиями и машинами в оптимальные агротехнические сроки.

В современной классификации выделяются следующие системы обработки почвы: а) зяблевой (но не основной!) обработки почвы под яровые культуры; б) предпосевной обработки почвы под яровые культуры; в) паровой обработки под озимые и яровые культуры; г) послепосевной обработки почвы.

Источник

Система обработки почвы

Система обработки почвы — совокупность способов и приемов почвенных обработок, которая проводится с учётом факторов:

- природных особенностей;

- климатических характеристик (средних температур воздуха, процентного содержания влаги в нём и др.);

- хозяйственных условий;

- почвенной структуры, показателей её плодородных свойств;

- специфики выращиваемых культур;

- организации полей севооборота;

- наличия сорных трав и др.

В земледелии выделяется три основных разновидности почвообработки:

- основная, осуществляемая плугами или рыхлителями-плоскорезами с большой глубиной обработки – зяблеваявспашка, а также земли, находившиеся под паром, и в процессе весенней пахоты;

- предпосевная, включающий боронование, культивацию, обработку лущильниками, прикатывающими агрегатами для подготовки к посевной кампании;

- уход за посеянными культурами и почвами под паром – удаление почвенной корки, внесение неорганических удобрений и уничтожение сорняков.

Дополнительные требования к технологическому процессу обработки почвы устанавливаются с учётом вида почвы.

Почвенный плодородный слой обрабатывают следующими основными способами:

- пахотные работы;

- культивация;

- лущильные работы;

- обработка дискованием;

- боронование;

- проведение разных видов прикатывания.

Если выделять основные операционные этапы почвообработки, следует назвать четыре:

- оборачивание, проводимое с помощью плугов с целью заделки в почву пожнивных остатков, навоза и заключающееся в перемещении слоёв почвы по вертикали;

- рыхление, выполняемое с помощью бороны, культиваторов, лущильников, плоскорезов с целью улучшения структурных почвенных характеристик, уничтожения сорняков и аэрации почвы;

- уплотнение, осуществляемое с помощью разнообразных прикатывающих механизмов;

- выравнивание, проводимое с помощью бороны или лёгкого катка с целью минимизации площади испарения, подготовки к посевной и уборочной кампании и представляющее собой заглаживание неровностей верхнего почвенного слоя.

Чтобы обработка почвы показала свою эффективность, важно все операции выполнять в нужное время и с учётом комплекса почвенных, климатических и других факторов.

Источник

Вопрос 1. Понятие о системе обработки почвы

Система обработки почвы и ее почвозащитная и ресурсосберегающая направленность

1. Понятие о системе обработке почвы.

2. Факторы определяющие систему обработки почвы в севообороте. Теоретические основы проектирования системы обработки почвы.

3. Требования сельскохозяйственных культур к агрофизическим условиям почвы.

4. Методологические принципы проектирования системы обработки почвы и их реализация

5. Методы обоснования экологически безопасных систем обработки почвы.

Вопрос 1. Понятие о системе обработки почвы

При возделывании культур в севообороте применяют ряд приемов обработки почвы, под которыми подразумевается однократное воздействие на почву рабочими органами почвообрабатывающих машин и орудий для выполнения одной или нескольких технологических операций. Все приемы объединяют в систему обработки почвы.

Под системой обработки понимают совокупность научно обоснованных приемов основной, предпосевной и послепосевной обработок почвы, последовательно выполняемых при возделывании культуры или в паровом поле севооборота.

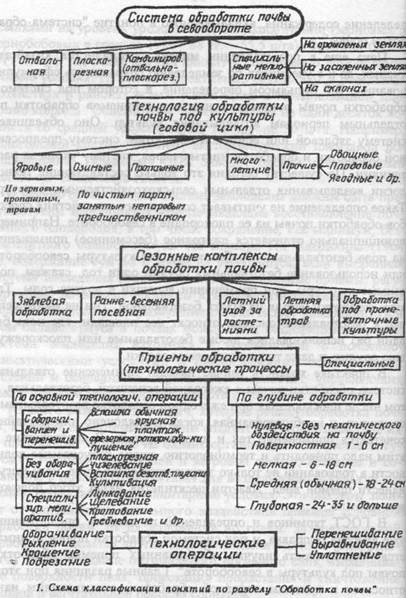

Все составляющие системы обработки можно изобразить в виде схемы (рисунок 1) (Сдобников С.С, Белых А.Г., 1976 с исправлениями).

Выбор оптимальной системы обработки почвы лежит в широком диапазоне всевозможных решений от традиционной системы вспашки до нулевой обработки через множество вариантов безотвальных, плоскорезных, отвальных обработок и их комбинаций при различных уровнях минимизации. Этот выбор определяется экологическим разнообразием условий, требованиями сельскохозяйственных культур и уровнем интенсификации производства, в частности обеспеченностью агрохимическими ресурсами.

Для принятия решения необходимо отчетливо представлять функции почвообработки.

|

Функции механической обработки почвы. В различных природных условиях имеют весьма неодинаковое значение, а часть их могут выполнять другие агротехнические и агрохимические приемы. Рассмотрим основные функции почвообработки в различных условиях.

1. Оптимизация плотности почвы и структурного состояния. 2. Регулирование водного баланса почв и ландшафтов.

3. Предотвращение эрозии и дефляции почвы.

4. Регулирование режима органического вещества и биогенных элементов, размещение удобрений и мелиорантов в пахотном слое.

5. Регулирование фитосанитарных условий. 6. Создание оптимальных условий для посева и получения дружных всходов.

7. Энергосбережение и экономичность.

Для решения и обеспечения вышеуказанных функций применяют разные системы обработки (полная классификация дана в рис. 1).

Исходя из анализа довольно обширной информации по стране с учетом мирового опыта, представляется возможным изложить классификацию почвообработки, включающую системы, подсистемы и приемы обработки почвы в севообороте.

Выделяются следующие системы: отвальная, мульчирующая, комбинированная, нулевая, гребне-грядовая.

Отвальная система обработки почвыв севообороте осуществляется с помощью отвальных орудий с полным или частичным оборачиванием ее слоев.

Данная система подразделяется на подсистемы: разноглубинную и минимальную.

Отвальная разноглубинная система обработки почвы может включать в зависимости от культур в севообороте и других условий в качестве основной обработки глубокую отвальную обработку (согласно ГОСТу 16265-80 на глубину более 24 см), обычную обработку (18-24 см), а также, мелкую (8-16 см) и поверхностную (до 8 см), если они чередуются с более глубокими.

Отвальная минимальная система обработки ограничивается применением поверхностной или мелкой обработки почвы. Более глубокие обработки используются в исключительных случаях.

Набор приемов обработки в отвальной системе включает: вспашку (прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание обрабатываемого слоя почвы не менее, чем на 135 о , ГОСТ 16265-80); культурную вспашку (плугом с предплужником); дискование почвы (прием обработки дисковыми орудиями, обеспечивающий крошение, частичное перемешивание почвы и уничтожение сорняков); гребнистую вспашку (вспашка поперек склона с поделкой гребней плугом с одним удлиненным отвалом); двухъярусную обработку (обработка почвы с оборачиванием верхней части пахотного слоя и одновременным рыхлением нижней части или взаимным перемешиванием верхнего и нижнего слоев); мелиоративная вспашка плантажными и трехъярусными плугами; боронование (прием обработки почвы зубовой бороной, обеспечивающий крошение, рыхление и выравнивание поверхности почвы, а также частичное уничтожение проростков и всходов сорняков); фрезерование (прием обработки почвы фрезой, обеспечивающий ее рыхление, крошение и тщательное перемешивание); прикатывание.

В настоящее время большая часть пашни, за исключением восточных степных районов обрабатывается в отвальной разноглубинной системе с усиливающейся тенденцией минимизации.

Мульчирующая система обработки почвы в севообороте осуществляется с помощью безотвальных орудий, сохраняющих на поверхности почвы пожнивные остатки. По возможности мульчирующий эффект усиливается разбрасыванием измельченной соломы в процессе уборки урожая.

Эта система разделяется на три подсистемы: глубокую, разноглубинную и минимальную.

Мульчирующая глубокая система обработки почвы предполагает применение систематической глубокой безотвальной обработки (глубже 24 см). Она применяется на солонцах, солонцеватых и других уплотняющихся почвах, а также в сложных эрозионных ландшафтах для уменьшения поверхностного стока и предотвращения эрозии. Чаще всего она выполняется стойками СибИМЭ, получившими наиболее широкое распространение в Сибири и Зауралье.

Мульчирующая разноглубинная система обработки почвы, предусматривает чередование мелкой и глубокой плоскорезных и других безотвальных обработок на различную глубину в зависимости от культуры в севообороте и состояния почвы.

Разноглубинная плоскорезная система обработки почвы послужила основой почвозащитной системы земледелия, разработанной под руководством А.И.Бараева для дефляционно-опасных районов с тяжелыми по гранулометрическому составу почвами.

Приемы обработки в этой системе первоначально включали: плоскорезную обработку культиватором-плоскорезом; глубокое рыхление культиватором-глубокорыхлителем; обработку штанговым противоэрозионным культиватором. В дальнейшем по мере дифференциации данной системы обработки почвы дополнительно появились: чизелевание, обработка стойками СибИМЭ, обработка параплау, щелевание. Применение параплау особенно эффективно на плотных пересохших почвах, чизелей – на полях чистых от корнеотпрысковых сорняков, стоек СибИМЭ – на влажных почвах, на склонах повышенной крутизны.

В мировой практике все большее внимание уделяется чизелеванию. Его рассматривают как эффективный прием рыхления уплотненных слоев почвы, образующихся при обработке плоскорезами и разрушения плужной подошвы. Высокие почвозащитные показатели при чизелевании обеспечиваются в результате сохранения на поверхности основной массы послеуборочных остатков и резкого ослабления поверхностного стока. Чизелевание эффективно и как прием влагонакопления, особенно при влажной осени. После чизельной обработки с осени не происходит сплошного замерзания почвы, что обеспечивает благоприятные условия для впитывания талых вод и уменьшение их стока, особенно если она проводится в возможно более поздние сроки на склонах.

В отдельные годы при сильном пересыхании тяжелосуглинистых и глинистых почв осеннюю обработку различными рыхлителями следует исключать во избежание образования глыб.

Мульчирующая минимальная система обработки почвы базируется на мелкой плоскорезной обработке. Она нашла широкое распространение на легких по гранулометрическому составу почвах восточных районов страны.

Ранневесеннее боронование в мульчирующей системе обработки почвы производится игольчатыми боронами, посев – специальными противоэрозионными (стерневыми) сеялками.

Комбинированная система обработки почвы. Данная система включает множество вариантов, сочетающих отвальные обработки с безотвальными на различную глубину в соответствии с экологическими условиями и требованиями культур.

Ее можно разделить на три подсистемы: глубокую, разноглубинную и минимальную.

В данной системе используются все приемы, составляющие первые две системы.

Различные варианты комбинированной обработки почвы возникли первоначально при попытках продвижения плоскорезной обработки в лесостепные эрозионные ландшафты Сибири и Зауралья. В условиях повышенного увлажнения сильнее проявлялись недостатки плоскорезных обработок, которые трудно было компенсировать в условиях дефицита азотных удобрений и пестицидов. Поэтому возникали различные комбинации плоскорезной обработки и вспашки. Они в известной мере сдерживают эрозионные процессы. Однако в годы прерывания мульчирующей обработки резко возрастает опасность эрозии.

По мере продвижения безотвальных обработок в различные зоны и регионы стали возникать всевозможные комбинации с использованием достоинств того или иного приема. Например, при окультуривании дерново-подзолистых и особенно болотно-подзолистых почв оказалось весьма эффективным периодическое применение глубокого рыхления.

Главным направлением совершенствования комбинированных систем обработки почвы в районах умеренного проявления эрозии или ее отсутствия является сокращение глубины и частоты обработки и совмещение технологических операций по соображениям энергосбережения и экономичности.

Нулевая система обработки почвы. При этой системе почва остается без механической обработки. Так называемый прямой посев проводят специальными сеялками, а для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями используются пестициды. Согласно данным полевых экспериментов в зональных НИИ эта система имеет большие перспективы, однако существенного практического применения пока что не получила. Она требует высокой квалификации специалистов и повышенной обеспеченности агрохимическими ресурсами.

Гребне-грядовая система обработки почвы. Данная система, включающая нарезку гребней и (или) гряд, имеет важное значение в условиях холодного и влажного климата. Наибольшее распространение она получила в районах Дальнего Востока с муссонным климатом.

Дата добавления: 2016-05-05 ; просмотров: 13780 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник