ПО́РИСТОСТЬ ПО́ЧВЫ

В книжной версии

Том 27. Москва, 2015, стр. 165

Скопировать библиографическую ссылку:

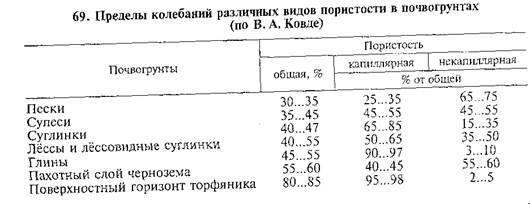

ПО́РИСТОСТЬ ПО́ЧВЫ (порозность почвы, скважность почвы), суммарный объём пор между частицами твёрдой фазы почвы. П. п. выражается в процентах от общего объёма почвы. Почвенные поры в зависимости от размера делятся на капиллярные (диаметром от 3 мкм до 8 мм) и некапиллярные (более 8 мм). Наиболее благоприятные условия увлажнения и воздухообеспеченности складываются в почвах при соотношении капиллярной и некапиллярной пористости ок. 1:1. От П. п. зависят водо- и воздухопроницаемость, плотность почвы, её влагоёмкость, а также газообмен между почвой и атмосферой. В пахотных горизонтах П. п. варьирует в зависимости от возделываемой культуры и существенно изменяется в процессе обработок почвы. Высокой пористостью обладают богатые гумусом оструктуренные (55–65%) и торфяные (более 80–90%) почвы. В почвах с небольшим содержанием органич. вещества и бесструктурных почвах пористость составляет 40–45%; пористость материнских пород – в ср. 35–40% (песков), 45–50% (глины).

Источник

Пористость почвы

Плотность твердой фазы

Плотность твердой фазы (d) – это масса твердых компонентов почвы (М) в единице объема без учета пор (V), или, это отношение твердой массы ее твердой фазы к массе воды в том же объеме при 40 0 С.

Эта величина зависит от природы и соотношения минералов и органических веществ, входящих в состав почвы. В отличие от плотности сложения, плотность твердой фазы величина практически неизменная (const).

В верхних горизонтах малогумусных почв плотность твердой фазы чаще всего варьирует в пределах от 2,5 до 2,65 г/см 3 . С увеличением степени гумусированности почвы плотность твердой фазы снижается и составляет 2,3-2,45 г/см 3 . В средней и нижней части почвенного профиля плотность твердой фазы, как правило, возрастает, достигая 2,7-2,8 г/см 3 .

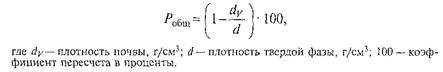

Пористость почвы (порозность) – это объем почвенных пор в почвенном образце по отношению к объему всего образца (%) Рассчитывается по данным о плотности сложения (dv) и плотности твердой фазы (d) почвы.

Общую пористость, Pобщ.,% рассчитывают по формуле:

Между соприкасающимися элементарными почвенными частицами, микро- и макро агрегатами всегда имеются различного рода пустоты, которые называют порами.

По почвенным порам перемещается вода с растворенными в ней веществами, в них содержится воздух. В почвенных порах обитают микроорганизмы, простейшие и другие представители почвенной биоты, по ним в почву проникают корни и корневые волоски растений. Поэтому общий объем пор, составляющих это пространство – важнейшие характеристики почвы.

Формирование пористости происходит в результате действия различных факторов: образования и разрушения структуры, упаковки и переупаковки почвенных частиц, микро- и макроагрегатов, растрескивания почвенной массы под влиянием попеременно действующих процессов нагревания-охлаждения и набухания-усадки, заполнения свободного порового пространства подвижным почвенным материалом, выщелачивания растворимых веществ, деятельности живых организмов.

Величина пористости зависит от:

1. гранулометрического состава;

2. структуры почвы;

3. содержания гумуса;

4. биогенности почвы;

5. обработки и приемов окультуривания

Почвенные поры имеют различный размер и конфигурацию. Самые мелкие поры сосредоточены внутри агрегатов, более крупные – стыковые поры, поры-трещины, поры-полости располагаются между агрегатами. В связи с различной локализацией пор общая пористость подразделяется на агрегатную (если поры находятся внутри агрегатов) и межагрегатную (если поры расположены между агрегатами).

Макропоры – это в основном межагрегатная порозность, а мезо- и микропоры – внутриагрегатная. Это справедливо для хорошо оструктуренных почв, когда явно выделяются почвенные агрегаты. Однако такое соответствие наблюдается не всегда. Макропоры могут быть представлены биопорами (ходами червей, корней растений и пр.). И эти макропоры могут быть ответственны за специфический почвенный перенос, по образному выражению Шеина Е.В. – практически моментальный “ проскок” веществ внутри почвы.

В почвах часто выделяют капиллярную и некапиллярную пористость (порозность).

Капиллярная пористость равна объему капиллярных промежутков почвы.

Некапиллярная пористость равна объему крупных пор, как правило, межагрегатных. Некапиллярные поры обычно заняты почвенным воздухом. Вода в них находится под действием гравитационных сил и не удерживается. В капиллярных порах размещается вода, удерживаемая менисковыми силами.

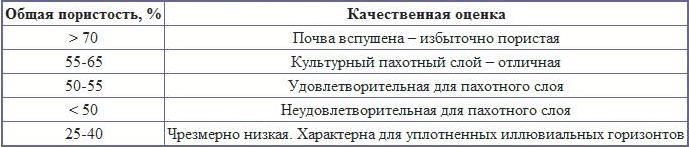

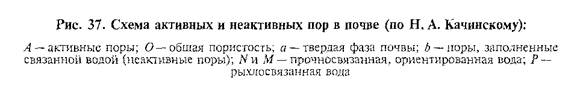

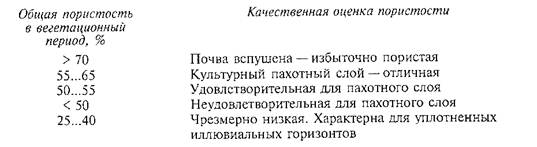

Поры, в которых находится капиллярная вода, почвенный воздух, микроорганизмы и корни растений, называют активными. К неактивным относятся поры, занимаемые связанной водой. В агрономическом отношении важно, чтобы почвы располагали большим объемом капиллярных пор и при этом имели некапиллярную пористость не менее 20-25% общей пористости. Оценку общей пористости дают по шкале Н.А. Качинского (табл. 11).

При оптимизации условий для произрастания сельскохозяйственных культур недостаточно оперировать только величиной общей пористости. Для создания устойчивого запаса влаги в почве при одновременно хорошем воздухообмене (аэрации) необходимо, чтобы некапиллярная пористость составляла 55-65% от общей.

Таблица 11. Оценка плотности сложения почв по Н.А. Качинскому

Если она меньше 50 %, то происходит ухудшение воздухообмена, что вызывает развитие анаэробных процессов. Важно, чтобы при увлажнении почвы до НВ пористость аэрации составляла в минеральных почвах не менее 15 % от объема, в торфяных почвах – 30-40 %.

Относительно верхней границы оптимальных значений пористости аэрации единой точки зрения нет. В качестве ориентировочных для минеральных почв можно указать значения пористости аэрации на уровне 20-25 % от объема почвы, а в условиях орошения – 30%.

Пористость аэрации (Pаэр.), % вычисляют по формуле:

Пористость почвы – величина динамичная, индивидуальная и генетически присущая тем или иным почвам. Однако общим для всех почв является закономерность: чем выше плотность почвы, тем меньше ее пористость и наоборот.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Пористость почвы

Между соприкасающимися элементарными почвенными частицами, микро- и макроагрегатами всегда имеются различного рода пустоты, которые называют порами. По почвенным порам перемещается вода с растворенными в ней веществами, в них содержится воздух. В почвенных порах обитают микроорганизмы, простейшие и другие представители почвенной биоты, по ним в почву проникают корни и корневые волоски растений. Поэтому общий объем порового пространства, размеры и конфигурация пор, составляющих это пространство, важнейшие характеристики почвы.

Под пористостью почвы понимают суммарный объем всех пор в единице объема почвы. Общую пористость, %, рассчитывают по формуле:

Формирование пористости почвы происходит в результате действия различных факторов: образования и разрушения структуры, упаковки и переупаковки почвенных частиц, микро- и макроагрегатов, растрескивания почвенной массы под влиянием попеременно действующих процессов нагревания-охлаждения и набухания-усадки, заполнения свободного пространства подвижным почвенным материалом, выщелачивания растворимых веществ, деятельности живых организмов. Величина пористости зависит от гранулометрического состава и характера структуры, содержания гумуса и биогенности почвы, а в агроценозах — от обработки и приемов окультуривания.

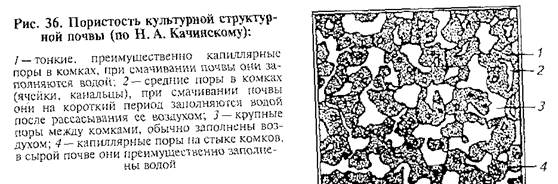

Почвенные поры имеют различный размер и конфигурацию. Самые мелкие поры сосредоточены внутри агрегатов, более крупные — стыковые поры, поры-трещины, поры-полости располагаются между агрегатами. Существуют также поры-каналы, связанные с ходами корней и почвенных животных, располагающиеся либо между агрегатами, либо частично пересекающие их. В связи с различной локализацией пор общая пористость подразделяется на агрегатную (если поры находятся внутри агрегатов) и межагрегатную (если поры расположены между агрегатами).

В порах размером до 8000 мкм передвижение и удержание воды при увлажне-нии почвы осуществляется за счёт проявления капиллярных сил, вследствие чего все поры подразделяют на капиллярные и некапиллярные. Поры существуют как внутри, так и между агрегатами (рис. 36).

Некапиллярная пористость обычно выше в почвах с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой (чернозёмы) или с песчаным гранулометрическим составом. Величина капиллярной пористости возрастает по мере увеличения степени дисперсности почв и ухудшения их агрегированности (табл. 69).

Основные функции, выполняемые порами в почвах, связаны с процессами газообмена, а также передвижением и удержанием влаги. Исходя из этого, по функциональному назначению выделяют поры аэрации и поры обводнения.

Поры аэрации. Это крупные некапиллярные (>8000 мкм) и капиллярные (100-8000 мкм) поры. Обычно вплоть до влажности почвы, равной предельно-полевой влагоемкости, они заполнены воздухом. Благодаря наличию этих пор осуществляется газообмен между почвенными горизонтами, между почвой и приземным слоем воздуха. При сильном увлажнении почвы по порам аэрации гравитационная влага передвигается в глубь почвенного профиля, т. е. они обеспечивают водопроницае-мость почв. заполнение пор аэрации влагой ведет к ухудшению воздушного режима почвы и развитию анаэробных процессов. Это происходит в результате формирования в профиле почвы водоупорных горизонтов, например плужной подошвы, или подъема уровня грунтовых вод выше критического уровня.

Поры обводнения. Представлены капиллярными порами размером 10-100 мкм. Содержащаяся в них капиллярная влага находится в подвижном состоянии и передвигается в направлении градиента влажности, температуры, напора воды и т.д. Это влагосохраняющие и влагопроводящие поры. Влага, сосредоточенная в них, доступна для растений, а максимальное ее количество обычно соответствует величине предельно-полевой влагоемкости.

Капиллярные поры размером

Пористость одно из важнейших свойств почвы, обусловливающих ее водный и воздушный режимы. С этим свойством связаны влагоемкость и воздухоемкость почв, водопроницаемость и водоподъемная способность. Самые высокие показатели общей пористости отмечают в верхних гумусовых горизонтах ночи, составляющих в среднем около 50-60 %. В нижележащих горизонтах величина общей пористости существенно снижается и достигает 30-40 %. Для оценки общей пористости суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу почв используют шкалу Н.А. Качинского.

При оптимизации условий для произрастания сельскохозяйственных культур недостаточно оперировать только величиной общей пористости. для создания устойчивого запаса влаги в почве при одновременно хорошем воздухообмене (аэрации) необходимо, чтобы некапиллярная пористость составляла 55-65 % от общей. Если она меньше 50 %, то происходит ухудшение воздухообмена, что вызывает развитие анаэробных процессов. в агрономическом отношении очень важно чтобы при увлажнении почвы до предельно-полевой влагоемкости пористость аэрации составляла в минеральных почвах не менее 15 % от объема, в торфяных почвах — 30-40%. относительно верхней границы оптимальных значений пористости аэрации единой точки зрения нет. В качестве ориентировочных для минеральных почв можно указать значения пористости аэрации на уровне 20-25 % от объема почвы, а в условиях орошения — 30%.

Пористость аэрации, %, вычисляют по формуле:

Источник

Пористость почвы

Порозность, или пористость почвы является одной из двух характеристик почвенного сложения. Это разнообразные почвенные поры, пустоты, трещины и ячейки, которые имеют различную конфигурацию и отличаются по размерам. Особенности этой почвенной характеристики возникают под действием различных физико-химических факторов:

- Поочерёдное увлажнение и высыхание приводит к растрескиванию почвы.

- Периоды нагрева, сменяющиеся охлаждением.

- Циклы сжатия и разбухания.

- Циркуляция жидкости.

- Жизнедеятельность живых организмов.

- Выщелачивание и вымывание минеральных веществ.

Содержание гумуса, химический состав и структура почвы влияют на степень пористости. Различают три типа порозности в зависимости от агрегатного состояния почвы:

- внеагрегатная;

- межагрегатная;

- внутриагрегатная.

Самые мелкие поры находятся внутри почвенных агрегатов, вне этих структур располагаются самые крупные поры. По мере углубления в почвенный профиль, порозность убывает.

Совокупность всех воздушных камер, больших и маленьких, по отношению к общему объёму почвы, называется её скважностью. Этот показатель составляет по объёму 25- 60%.

Природные факторы, либо неправильная обработка почвы могут разрушить её структуру, что влечёт за собой снижение показателя общей порозности. Органическое вещество оказывает на пористость большое влияние. Порозность почвы тем выше, чем значительнее в почве содержание органических веществ. К примеру, у торфяников порозность составляет 85%, а у песка — не выше 30%.

Поэтому в верхнем горизонте почвы порозность гораздо выше, чем в нижних слоях из-за большего количества гумуса.Также в верхних горизонтах наиболее активны живые существа, расположены корни растений, и на поверхностный слой оказывается меньше давление.

Баланс воды и воздуха

Поры могут быть заняты или воздухом, или водой. Чем насыщеннее влагой почва, тем ниже её аэрация. И аэробные живые организмы, и корневая система растений в условиях переувлажнения испытывают дефицит кислорода. При дефиците воздуха, если его содержание в общем объёме почвы меньше 15%, рост и развитие растений угнетается, жизнедеятельность аэробных микробов приостанавливается. А если воздух заполняет почву меньше, чем на 8%, то корни растений начинают отмирать, параллельно запускается оглеивание почвы.

Размер пор также имеет значение. Например, диаметр меньше 3 микрометров делает поры недоступными для микроорганизмов. А для самых мелких корешков растений требуются поры с диаметром больше 10 микрометров. Размер доступных пор, куда могут проникать корни растений, воздух и вода, уменьшается при снижении гумуса, увеличении давления верхних слоев земли, оглеенности и ожелезнённости почвенных горизонтов.

Источник