Влияние на почву кислых осадков

Кроме прямых источников загрязнения почв (удобрения, мелиоранты , пестициды) на почву активно воздействуют загрязняющие вещества, содержащиеся в атмосферных выпадениях в виде дождя, снега, инея. Выпадающие кислые осадки имеют рН 3-4,а иногда даже рН 2,4.

Изменения, происходящие в почвах индустриальных районов и на прилегающих территориях под влиянием кислых осадков, весьма актуальны в экологическом плане.

При взаимодействии биосферы с кислотными выпадениями почвам принадлежит особая роль, так как буферные свойства почвы определяют не только степень изменения самих почв под влиянием протонной нагрузки, но и количество протонов, поступающее в другие компоненты экосистем – почвообразующие породы, грунтовые воды, в растения и пищевые цепи наземных и водных систем.

Подкисление почвенных растворов, грунтовых и поверхностных вод, приводит к повышению в них концентрации AI, Mn и многих тяжелых металлов до уровня, токсичного для части почвенной и водной биоты . Поэтому химические и физико-химические взаимодействия, протекающие при контакте почв с осадками, в значительной мере контролируют последствия кислотных выпадений для биосферы в целом.

Исследования показывают, что основная часть протонов кислотных осадков нейтрализуется в пределах нескольких верхних сантиметров гумусового горизонта почвы. Большая роль в связывании протонов, поступающих с осадками, принадлежит лесным подстилкам, которые обладают высокой буферностью , обусловливающую её защитные свойства по отношению к минеральным горизонтам.

Установлено, что устойчивость почв к химическому загрязнению определяется содержанием и качественным составом гумуса, мощностью гумусового горизонта, гранулометрическим составом, содержанием карбонатов, составом и содержанием глинистых минералов, ёмкостью катионного обмена (ЕКО), биологической активностью почв, мощностью почвенного профиля, составом и свойствами почвообразующей породы, УГВ, содержанием растворимых форм соединений загрязняющих элементов, что обусловливает их доступность для растений, а также — способность мигрировать.

Наименее устойчивы к кислотным воздействиям почвы подзолистой зоны, лесотундры и типичной тундры. В пределах Украины устойчивость зональных почв возрастает в такой последовательности: дерново-подзолистые черноземы выщелоченные почвы безусловно устойчивы к кислотной деградации. Известно, что одним из приёмов мелиорации солонцов является так называемое « кислование » − внесение кислых отходов промышленного производства. Но кислотные дожди отрицательно влияют прежде всего на растительность, угнетая её, тем самым наносят вред почвам.

Защита растительно-почвенного покрова от кислотных воздушных выбросов должна строится на основе экологических программ по сокращению таких выбросов, а также путем повышения буферных свойств почв.

Источник

Влияние кислотных осадков на экосистемы

Уже более ста лет кислотные осадки признаются серьезной проблемой в индустриальных и прилегающих к ним районах, но их влияние на экосистемы было отмечено только около 35 лет назад, когда рыбаки заметили резкое сокращение популяций рыбы во многих озерах Швейцарии, провинции Онтарио (Канада) и гор Адирондак (штат Нью-Йорк). Шведские ученые первыми определили, что все дело в повышенной кислотности воды, и связали ее с ненормально низкими значениями рН осадков. С тех пор выяснились различные пути разрушительного влияния кислотных осадков на экосистемы:

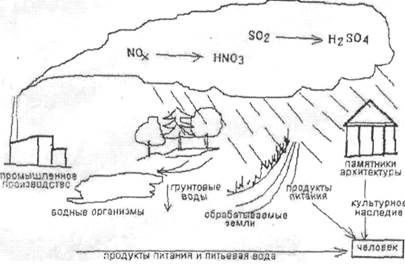

Схема возможных направлений влияния кислотных осадков на окружающую среду и человека.

Влияние на водные экосистемы. Значение рН среды чрезвычайно важно, т.к. от него зависит деятельность практически всех ферментов, гормонов и других белков в организме, регулирующих метаболизм, рост и развитие. Особенно подвержены влиянию рН яйцеклетка, сперма и молодь. У пресноводных озер, ручьев и прудов рН воды обычно составляет 6-7, и организмы адаптированы именно к этому уровню. При изменении рН воды всего лишь на одну единицу по сравнению с оптимумом они в большинстве случаев испытывают серьезный стресс и часто погибают.

Наиболее очевидное влияние кислотные осадки оказывают на водные экосистемы. В пресноводных водоемах рН воды обычно равен 6 — 7. Снижение рН до 5 приводит к постепенному вымиранию рыб. Однако нельзя считать, что взрослая рыба просто погибает в большом числе из-за повышенной кислотности воды в этих озерах. На самом деле сильно закисленные воды не позволяют рыбе нормально размножаться. Самки могут оказаться не способными выметать икру в кислой воде, если же икра все-таки попадает в воду, то она либо погибает, либо из нее вылупляются нежизнеспособные мальки.

Во многих районах, где количество рыбы уменьшилось вследствие кислотных дожей, наблюдались очень холодные зимы с обильными снегопадами. При таянии окрестных снегов подкисленная вода стекает в озера, что приводит к резкому увеличению кислотности. Таяние снегов и повышение кислотности по времени совпадают с нерестом рыб. Таким образом, вымеченная икра попадает в максимально кислую воду, которая наблюдается в течение года. Можно предположить, что по мере сокращения численности рыбы будет уменьшаться и численность тех видов животных, которые питаются рыбой, таких, как белоголовый орлан, гагары, скопа, а также выдра, норка и др.

Из-за воздействия кислотных дождей может сокращаться численность лягушек, жаб и тритонов. Многие из этих видов размножаются во временных водоемах, возникающих в период весенних дождей; вода в них может быть даже более кислой, чем в озерах, поскольку эти временные водоемы образованы только дождевой водой с повышенной кислотностью.

Когда среда водных экосистем подкислена, практически все организмы быстро вымирают, если не из-за прямого воздействия ионов Н + , то из-за невозможности размножения. Влияние кислотных осадков на экосистемы иногда усиливается в период таяния снегов, когда все накопившиеся за зиму кислотные осадки устремляются в ручьи и реки как раз в период размножения большинства организмов.

Дополнительный ущерб возникает в связи с тем, что кислотные осадки, просачиваясь сквозь почву, способны выщелачивать алюминий и тяжелые металлы. Обычно присутствие этих элементов в почве не создает проблем, так как они связаны в нерастворимые соединения и, следовательно, не поглощаются растениями. Однако при низком значении рН их соединения растворяются, становятся доступными и оказывают сильное токсическое воздействие, как на растения, так и на животных. Например, алюминий, довольно обильный во многих почвах, попадая в озера и реки, вызывает аномалии развития и гибели эмбрионов рыбы.

Влияние на леса. Кислотные дожди отрицательно воздействуют не только на животных, но и на растения. Опыты с моделированием кислотных дождей в теплицах продемонстрировали, что кислоты нарушают защитный восковой покров листьев, делая растения более уязвимыми для насекомых, грибов и других патогенных организмов.

Анализ воды дренирующих различные природные угодья при неодинаковых условиях показал, что кислотные осадки значительно увеличивают выщелачивание биогенов. Ионы водорода легко вытесняют их ионы с частиц почвы и гумуса. Кроме того, при низких значениях рН понижается активность редуцентов и азотфиксаторов, что еще более обостряет дефицит биогенов. Все эти обстоятельства могут вызвать дефицит биогенов, а значит, замедление роста деревьев и их уязвимость для естественных врагов и засух.

Кроме того, при поглощении почвами кислотный дождь выщелачивает соли калия, кальция, магния и, унося их в подпочвенный слой, лишает растения необходимых им питательных веществ.

Многие растения очень чувствительны к алюминию. Кислотные осадки влияют на содержание алюминия в почве, а он является элементом, токсичным для растений и животных. Этот элемент широко распространен: он присутствует в значительных количествах во многих горных породах и почвенных минералах. В естественных условиях соединения алюминия практически не растворимы, т.е. присутствует в недоступной для растений форме в фазе почвенных минералов и поэтому безвредны. Подкисление переводит алюминий в растворенное состояние, в котором он доступен растениям и может в них накапливаться, оказывая токсическое действие.

Этот процесс называется мобилизацией, в данном случае алюминия. Другие токсичные элементы, в том числе ртуть и свинец, также могут мобилизоваться при подкислении среды. Всё это может привести к замедлению роста и гибели деревьев.

Снижение буферной ёмкости. Защитить систему от изменения рН при добавлении кислоты может буфер. Так называется вещество, способное поглощать (или высвобождать ионы водорода при данном значении рН. Когда в систему, содержащую буфер, добавляют кислоту, дополнительные ионы водорода им поглощаются и рН остаётся практически неизменным.

Многие водоемы и почвы в качестве буфера содержат известняк (СаСОз). Озера, в подстилающих породах которых присутствует известняк (осадочная порода, состоящая из карбоната кальция СаСО3), “сопротивляются” закислению воды в них, поскольку карбонат кальция нейтрализует кислоту:

Фермеры давно используют известь для нейтрализации кислых почв. Садовники охотно применяют для тех же целей яичную скорлупу, раковины устриц, также состоящие из карбоната кальция.

Почвы, так же как и водоемы, по-разному реагируют на выпадение кислотных осадков. Чем больше в почве содержится карбоната кальция, тем меньше она подвержена закислению.

Однако возможности любого буфера ограничены. Известь, например, просто расходуется, реагируя с кислотой. Поэтому говорят о буферной емкости системы. Когда она исчерпана, дополнительные ионы водорода остаются в растворе, и происходит соответствующее понижение рН среды.

При одинаковом количестве кислотных осадков в первую очередь подкисляются и гибнут экосистемы с низкой буферной емкостью, а те, у которых она действительно высока, не страдают.

Влияние на людей и изделия. Одно из наиболее ощутимых последствий кислотных осадков — разрушение произведений искусства. Известняк и мрамор — излюбленные материалы для оформления фасадов зданий и сооружения памятников. Под действием кислотных дождей ускоренно корродируют металлоконструкции, нарушается целостность лакокрасочных покрытий, разрушаются здания и памятники архитектуры. Памятники и здания, простоявшие сотни и тысячи лет лишь с незначительными изменениями, сейчас растворяются и рассыпаются в крошево. Кислотные осадки разрушают строительные материалы, образованные карбонатом кальция (мрамор, известняк и др.). При взаимодействии с серной кислотой карбонат кальция превращается в гипс (СaSO4 . 2Н2О), который легко крошится, нарушая целостность конструкции:

Более того, мобилизация кислотными осадками алюминия и других токсичных элементов может привести к загрязнению как поверхностных, так и грунтовых вод. Как показано недавно, алюминий способен вызывать болезнь Альцгеймера, разновидность преждевременного старения.

Однако если выпадение кислотных осадков будет и в дальнейшем продолжаться в прежнем объеме, гораздо большее воздействие на человечество окажут потери озер и лесов, их экономической, экологической и эстетической ценности, а также последствия усиленной почвенной эрозии. Очевидно, что отсутствие приемлемой стратегии борьбы с этими осадками подрывает основы устойчивого развития общества.

Для предупреждения опасного воздействия кислотных осадков на экосистемы и антропогенные сооружения необходимо добиваться снижения выбросов в атмосферу оксидов серы и азота.

Источник

Влияние кислых осадков на почву.

Подкисление сопровождается повышением растворимости соединений металлов, в результате содержание их в растворе может возрасти до токсичных уровней.

Кислые осадки ведут к повышению подвижности ионов железа и алюминия. Эти условия способствуют трансформации ©кристаллизованных форм оксидов железа в аморфные. Процесс закисления почв сопровождается снижением окислительно-восстановительного потенциала.

В почвенном растворе при его подкислении изменяется соотношение ионов. В частности, в растворе кислых почв не только повышается общее содержание алюминия, но и увеличивается доля свободных ионов, более токсичных, чем связанные.

Изменение кислотно-основных условий влияет на состояние коллоидов амфолитоидной природы, к которым относятся протеины, гидроксиды железа и алюминия. В силу изменения заряда поглотительная способность этих компонентов почвы в отношении катионов и анионов меняется. При подкислении почв поглощение загрязняющих веществ в катионной форме снижается, а в анионной форме увеличивается.

Закисление ведет к угнетению биоты. Наблюдается снижение общей численности микроорганизмов, снижение интенсивности дыхания, нарушение цикла азота. Прежде всего страдают нитрифицирующие и аммонифицирующие микроорганизмы. Грибы более устойчивы, поэтому их доля в микробоценозе возрастает.

Под влиянием кислых осадков происходит снижение скорости деструкции растительных остатков, скорости минерализации гумуса, повышение количества фульвокислот и агрегации гуминовых кислот, уменьшение содержания водорастворимых органических веществ, изменение элементного состава гумусовых кислот.

В почвах действуют механизмы сопротивления воздействию кислых осадков.

Кислотно-основная буферность определяется как способность почвы противостоять изменению pH при добавлении кислоты или основания. В зависимости от свойств почв и диапазона значений pH буферные реакции почвы обусловливают различные почвенные компоненты. Разработан ряд классификаций механизмов буферное™ почв.

При увеличении кислотной нагрузки происходит смена реакций, протекающих с участием протона кислотных выпадений. При наличии карбонатов кислотные выпадения растворяют их, при этом карбонаты переходят в бикарбонаты, в раствор поступает дополнительное количества ионов Са2+.

При отсутствии карбонатов протон вступает во взаимодействие с глинистыми минералами, при этом идет высвобождение из структур минералов катионов I и II групп. Эта область носит название силикатной области, она соответствует диапазону pH 5,0-6,2.

При более кислой реакции (pH 4,2—5,0) протон включается предположительно в реакции катионного обмена. В результате внедрения протона в ППК в почвенный раствор поступают обменные основания.

При pH 3,0—4,2 действует так называемая алюминиевая область буферности, при этом происходит растворение алюмосодержащих минералов, освобождение мономеров А13+. Это так называемая алюминиевая область буферности почв. При pH ниже 3,0 (3,0—2,5) происходит растворение свободных несиликатных форм железа и переход в раствор ионов Fe3+.

Источник