Деградация почв (земель)

Деградация почвы — это постепенное ухудшение ее свойств, «которое сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия. Как известно, почва один из важнейших компонентов окружающей природной среды, непосредственно связанный с приповерхностной частью литосферы. Ее образно называют «мостом между живой и неживой природой». Почва обеспечивает существование биосферы, является ее основой, она — биологический адсорбент и нейтрализатор загрязнений.

Следует учитывать, что почва практически невозобновимый природный ресурс. Все основные ее экологические функции замыкаются на одном обобщающем показателе — почвенном плодородии. Отчуждая с полей основной (зерно, корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, листья, ботва и др.), человек размыкает частично или полностью биологический круговорот веществ, нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. Эти процессы ведут к весьма опасной по своим далеко идущим последствиям дегумификации — потере гумуса. Дегумификация возрастает и за счет неумеренного внесения в почву минеральных удобрений. За последнее столетие почвы Черноземья потеряли от трети до половины содержания гумуса. Но даже частичная потеря гумуса и, как следствие, снижение плодородия не дает почве возможность выполнить в полной мере свои экологические функции, и она начинает деградировать, т.е. ухудшать свои свойства.

К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера: эрозия, загрязнение, вторичное засоление, заболачивание, опустынивание. В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем, причина неустойчивого состояния которых в их упрощенном фитоценозе, не обеспечивающем оптимальную саморегуляцию. Огромный экологический ущерб почвам наносит эрозия.

Эрозия почв (от лат. erosio — разъедание) — разрушение и снос верхних, наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, называют эродированными.

По аналогии выделяют также промышленную эрозию (разрушение почв при строительстве и при разработке карьеров), военную эрозию (воронки, траншеи), пастбищную эрозию (при интенсивной пастьбе скота), ирригационную (разрушение почв при прокладке каналов и нарушении норм поливов) и др.

Однако настоящим бичом земледелия у нас в стране и в мире остаются ветровая эрозия (ей подвержены 34% суши) и водная эрозия, активно действующая на 31% поверхности суши. В засушливых районах мира эродировано 60% от общей площади, из них 20% — сильно эродированы.

Интенсивность ветровой эрозии (дефляции) зависит от скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, особенностей рельефа и от других факторов. Огромное влияние на ее развитие оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение растительности, нерегулируемый выпас скота, неправильное применение агротехнических мер резко активизируют эрозионные процессы.

При очень сильных и продолжительных ветрах возникают пыльные бури. Они способны развеять за несколько часов до 500 т почвы с 1 га пашни и безвозвратно уносят самый плодородный верхний слой почв. Пыльные бури загрязняют атмосферный воздух, водоемы, отрицательно влияют на здоровье человека. В нашей стране пыльные бури неоднократно возникали в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, в Башкирии и др.

В настоящее время крупнейший источник пыли — Арал. На космических снимках видны шлейфы пыли, которые тянутся в стороны от Арала на сотни километров. Общая масса переносимой ветром ныли в районе Арала достигает 90 млн т/г. Другой крупный пылевой очаг — Черные земли Калмыкии.

Подводной эрозией понимают разрушение почв под действием временных водных потоков. Различают водную эрозии плоскостную, струйчатую, овражную, береговую. Как и в случае ветровой эрозии, условия для проявления водной эрозии создают природные факторы, а основной причиной ее развита является производственная и иная деятельность человека: появление новой тяжелой почвообрабатывающей техники, уничтожение растительности и лесов, чрезмерный выпас скота, отвальная обработка почв и др.

Среди различных форм проявления водной эрозии значительный вред окружающей природной среде и в первую очередь почвам приносит овражная эрозия. Оврагов только на территории Русской равнины 5 млн га, и площадь их увеличивается: ежедневные потери почв из-за развития оврагов достигаю100-20о Гa.

Поверхностные горизонты почв легко загрязняются. Основные загрязнители почвы: 1) пестициды (ядохимикаты); 2) минеральные удобрения; 3) отходы и отбросы производства; 4) газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 5) нефть и нефтепродукты.

В мире ежегодно производится более миллиона тонн пестицидов. В настоящее время влияние пестицидов на здоровье населения приравнивают к воздействию на человека радиоактивных веществ. По данным ВОЗ, отравлению пестицидами мире каждый год подвергаются до 2 млн. человек, из них 40 тыс. — с летальным исходом.

Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие хлорорганические соединения, которые могут сохраняться в почвах в течение многих лет, и даже малые их концентрации в результате биологического накопления могут стать опасными для жизни организмов, так как обладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Вот почему применение наиболее опасного из них — ДДТ — в нашей стране и в большинстве развитых стран запрещено. Воздействие пестицидов оказывается весьма негативным не только для человека, но и для фауны и флоры. Можно с уверенностью констатировать, что общий экологический вред от использования загрязняющих почву пестицидов многократно превышает пользу от их применения.

Почвы загрязняются и минеральными удобрениями, если их используют в неумеренных количествах, теряют при транспортировке и хранении. Из различных удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения.

К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы производства. В стране ежегодно образуется свыше миллиарда тонн промышленных отходов, из них более 50 млн. т особо токсичных. Огромные площади земель заняты свалками, золоотвалами, хвостохранилищами и др., которые интенсивно загрязняют почвы, способность которых к самоочищению, как известна, ограничена.

Огромный вред для функционирования почв представляют газодымовые выбросы промпредприятий. Почва способна накапливать весьма опасные для здоровья человека загрязняющие вещества, например, тяжелые металлы, радионуклиды и радиоизотопы, оседающие из этих выбросов.

Одной из серьезных экологических проблем России становится загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами в таких нефтедобывающих районах, как Западная Сибирь, Поволжье и др. Причины загрязнения: аварии на нефтепроводах, несовершенство технологии нефтедобычи у аварийные и технологические выбросы и т.д. В Западной Сибири свыше 20 тыс. га загрязнены нефтью толщиной слоя не менее 5 см. На Тюменском Севере площади оленьих пастбищ уменьшились на 12,5% (6 млн га), замазученными оказались 30 тыс. га.

В процессе хозяйственной деятельности человек может усиливать природное засоление почв. Такое явление носит название вторичного засоления и развивается оно при неумеренном поливе орошаемых земель в засушливых районах. Во всем мире процессам вторичного засоления и осолонцевания подвержено около 30%, в России —: 18% общей площади орошаемых земель. Засоление почв ослабляет их вклад в поддержание биологического круговорота веществ. Исчезают многие виды растительных организмов, появляются новые — растения галофи-ты (солянка и др.). Уменьшается генофонд наземных популяций в связи с ухудшением условий жизни организмов, усиливаются миграционные процессы.

Заболачивание почв наблюдается в переувлажненных районах, например, в Нечерноземной зоне России, на Западно-Сибирской низменности, в зонах вечной мерзлоты. Оно сопровождается деградационными процессами в биоценозах, накоплением на поверхности неразложившихся остатков. Заболачивание ухудшает агрономические свойства почв и снижает производительность лесов.

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей окружающей природной среды в целом, является опустынивание. Опустынивание — это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню. На территории СНГ опустыниванию подвержено Приаралье, Прибалхашье, земли в Калмыкии и Астраханской области и, некоторые другие районы. Все они относятся к зонам экологического бедствия.

Непродуманная хозяйственная деятельность на этих территориях привела к необратимым деградационным изменениям природной среды и, что особенно опасно, ее эдафической части. Например, там, где по условиям рельефа, качеству почвы мощности травостоя можно было выпасать только одну овцу, выпасалось в десятки раз больше. В результате пастбища превратились в эродированные земли. Это привело к резкому снижению биоразнообразия и разрушению природных экосистем. Многие экологи считают, что в списке злодеяний против окружающей среды на второе место после гибели лесов можно поставить «опустынивание».

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

деградация почв

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ(Ы) — пост епенное ухудшение свойст в почвы, вызванное изменением условий почвообразования в результате естественных причин (например, наступления лесов или сухой степи на черноземы) или хозяйственной деятельности человека (неправильная агротехника, загрязнение и т.д.) и сопровождающееся уменьшением содержания гумуса, разрушением почвенной структуры и снижением плодородия.[ . ]

Деградация почвы — это постепенное ухудшение ее свойств, которое сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия.[ . ]

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ — устойчивое ухудшение свойств почвы как среды обитания биоты, а также снижение ее плодородия в результате воздействия природных или антропогенных факторов. Д.п. может быть разделена на физическую (ухудшение гидрофизических свойств почвы, нарушение почвенного профиля), химическую (ухудшение химических свойств почвы, истощение запасов питательных элементов, вторичное засоление, вторичное осолонцевание, загрязнение ксенобиотиками) и биологическую (снижение видового разнообразия, нарушение оптимального соотношения различных видов почвенной мезофауны и микроорганизмов, загрязнение почвы патогенными и др. не свойственными ей микроорганизмами, ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей и др.). Причиной Д.п. являются с.-х. деятельность, перевыпас, сведение лесов и др. (рис.[ . ]

Деградация почв — ухудшение качества почвы в результате снижения плодородия.[ . ]

Почва — один из важнейших компонентов окружающей среды. Все основные ее экологические функции замыкаются на одном обобщающем показателе — почвенном плодородии. Отчуждая с полей основной (зерно, корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, листья, ботва и др.), человек размыкает частично или полностью биологический круговорот веществ, нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. Даже частичная потеря гумуса и, как следствие, снижение плодородия, не дает почве возможность выполнять в полной мере свои экологические функции, и она начинает деградировать, т. е. ухудшать свои свойства. К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера.[ . ]

Деградацию почв можно охарактеризовать как “ползучую”, как процесс, постепенно и потому незаметно ухудшающий их состояние (см. Раздел 1.3).[ . ]

Деградация почв — явление столь же естественное, сколь и социальное. По определению Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), деградация почв — антропогенный процесс снижения способности почв обеспечивать существование людей. Явление деградации почв состоит из множества локальных проблем, складывающихся в общемировую мозаику.[ . ]

К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера: эрозия, загрязнение, вторичное засоление, заболачивание, опустынивание. В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем, причина неустойчивого состояния которых в их упрощенном фитоценозе, не обеспечивающем оптимальную саморегуляцию.[ . ]

Но деградация почв идет всюду и приостановить их истощение необходимо и в развитых странах. Здесь многое будет зависеть от того, насколько землевладельцы или кооперативы, распоряжающиеся землей, прислушаются к рекомендациям экологов, и насколько правительства различных стран смогут понять опасность, которая таится в деструктивных природно-антропогенных и антропогенных процессах, идущих на пашне и пастбищах.[ . ]

Эрозия почв (от греч. — разъедаю) — разрушение горных пород (выветривание), почвы и любых образований земной поверхности как природными (водой, ветром, ледниками), так и антропогенными факторами (вырубка лесов, неумеренный выпас скота на пастбищах, распашка легких почв в засушливых районах и др.). Это один из важнейших факторов деградации почв и земельных угодий, причем глобальные невосполнимые потери почвы на пахотных землях в мире достигают 23 млрд т (в Индии — 4,7, в Китае — 3,3, б. СССР — 2,3 млрд т). Эрозия приводит к значительному уменьшению содержания гумуса в почвах.[ . ]

ПЕРИОД ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ — гипотетическое время, за которое образец анализируемой почвы пройдет путь от состояния недеградированной до степени очень сильной деградации (снижение продуктивности до 75%) по рассматриваемому показателю деградации почвы.[ . ]

Степень деградации почв и земель представляет собой характеристику их состояния, отражающую ухудшение качества их состава и свойств. Крайняя степень деградации — это уничтожение почвенного покрова.[ . ]

Машинная деградация почв — разрушение структуры, ухудшение водно-физических и других свойств почвы под влиянием движения тракторов и ударных воздействий сельскохозяйственной техники.[ . ]

Машинная деградация почвы приобрела глобальный характер. Для того чтобы избавиться от нее, необходимо осуществить целевую комплексную программу, в том числе ввести и противоэрозийные гидротехнические сооружения, и сельскохозяйственные машины.[ . ]

СКОРОСТЬ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ — изменение показателя, определяющего степень деградации почвы, в единицу времени.[ . ]

Физическая деградация почв выражается прежде всего в ее активном переувлажнении, в разрушении макроструктуры. Возникает она при пастбищном скотоводстве и использовании при пахоте тяжелой техники, но еще более активна при строительных работах и не столько под самими будущими сооружениями, сколько под строительной инфраструктурой: дорогами, бытовками, складами материалов и конструкций и т. д. Процесс дегумификации почв — потери почвами гумуса за счет его некомпенсируемой минерализации, удаления гуму-сированного слоя или его части эрозионными процессами —известен весьма давно, но значимость его начала оцениваться лишь в последнее время. В целом дегумификация связана с изменением биогеохимиче-ского цикла углерода за счет уничтожения естественной растительности на пахотных землях, застраиваемых территориях или других отчуждаемых участках земли при их хозяйственном освоении. Обычно в течение первых лет после распашки запас гумуса в почве снижается на 25— 50 % от исходного. Однако следует сказать, что в условиях научно обоснованной агротехники возможно даже увеличение плодородия почв, но количественно таких земель достаточно мало.[ . ]

ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ — величина, характеризующая степень неблагоприятного изменения свойств почвы под воздействием внешних (напр., антропогенных) факторов, приводящих к снижению ее плодородия или ухудшению качества растительной продукции. См. Период деградации почв.[ . ]

Для борьбы с деградацией почвы применяются: снижение нагрузки, рыхление подпочвенного слоя, внесение золы или извести и введение в севооборот многолетних трав.[ . ]

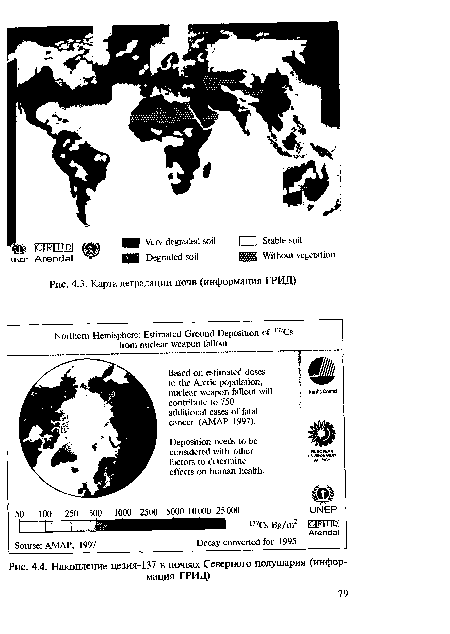

| Карта деградации почв (информация ГРИД) |  |

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ — см. деградация почвы.[ . ]

Основные причины деградации почв мира: сведение лесов, главным образом для сельского хозяйства; перевыпас скота; несовершенное и неправильное сельское хозяйство; переэксплуата-ция почв. Категории эти не имеют четких границ и переходят одна в другую.[ . ]

Глобальная оценка деградации почв (Global Assessment of Soil Degradation — GLASOD), была выполнена ЮНЕП (1990 г.). Согласно оценке, только малонаселенные районы бореальных лесов и пустынь не затронуты антропогенной деградацией почв.[ . ]

Разрушение структуры почвы и развитие процессов слитиза-ции характеризуются степенью увеличения плотности почвы, которая является важным показателем деградации почвы.[ . ]

Значительным фактором деградации почв являются предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей. Зона их активного загрязнения составляет 1-3 км от предприятий при общем распространении загрязнителей, в том числе попадающих в сельскохозяйственные культуры, на расстояние не менее 20 км.[ . ]

Экологические функции почвы весьма изменчивы, а в целом они обладают высокой степенью динамичности свойств и состава, что делает эту важнейшую для биосферных процессов субстанцию чрезвычайно чувствительной (сенсибильной) к влиянию хозяйственной деятельности человека.Изменения могут быть как позитивными, так и негативными вплоть до полной утраты тех или иных, функций при деградации почв или полного ее уничтожения. Деградация почв в общем-то всегда сопровождала сельскохозяйственную деятельность человека, иными словами, «благодатное возделывание почвы всегда разрушало эту данную природой благодать». Еще больший вред почвам наносила индустриальная деятельность человека, которая почти всегда просто-напросто уничтожала почвы. Общая площадь разрушенных и деградированных за всю историю человечества почв составляет 20 млн. км2, что значительно превышает всю пахотную площадь современного мира — 15 млн. км (Розанов Б.Г., 1977). Деградация почв проявляется в разных формах. По данным глобального экофорума в Рио-де-Жанейро (1992 г.), распределение площадей деградированных почв (%) следующее: крайняя степень деградации — 1, сильная — 15; умеренная —46; легкая —38. Соотношение наиболее распространенных видов деградации почв (%) выглядит следующим образом: водная эрозия —56; ветровая эрозия —28; химическая деградация — 12; физическая деградация — 1.[ . ]

Признаком биологической деградации почвы является снижение жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, о котором можно судить по уменьшению уровня активной микробной биомассы, а также по более распространенному, но менее точному показателю — дыханию почвы.[ . ]

Из промышленных факторов деградации почв весьма существенным является разработка полезных ископаемых.[ . ]

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей окружающей среды в целом, является опустынивание. По Б. Г. Розанову (1984), опустынивание — это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню.[ . ]

Одним из наиболее серьезных проявлений деградации земель является «техногенное опустынивание», вызванное деятельностью человека и изменениями климата. Большая площадь современных пустынь имеет антропогенное происхождение. От деградации почвы уже пострадали 70% засушливых земель планеты — территория, которая по площади в три раза больше Европы. Скорость опустынивания в мире сейчас достигла 7-10 млн га в год. Кроме этого ежегодно еще 20 млн га теряют продуктивность из-за эрозии и наступления песков. Примерно такова же и скорость сокращения площади лесов. Это одна из самых длительных и грозных тенденций утрат природы. Практически весь земельный фонд мира подвержен той или иной степени деградации.[ . ]

Техногенные воздействия. Наряду с видами деградации почв, носянщми преимущественно агрогенный характер, т. е. обуславливаемыми самим сельскохозяйственным производством, мощным фактором деградации почв являются техногенные загрязнения, нарушения почвенного покрова и др.[ . ]

К антропогенным факторам, приводящим к нарушению и деградации почвенного покрова, в первую очередь относятся кислотные осаждения и выпадение из атмосферы загрязняющих компонентов, а также нерациональное внесение агрохимикатов. Деградация почв происходит также при прямом хозяйственнобытовом воздействии, таком как ее вспашка, выпас скота, строительство, складирование мусора и т. п. Немалый урон наносится им в результате военных действий и учений.[ . ]

Согласно действующим нормативным документам [45 и др.] под деградацией почв понимается совокупность процессов, приводящих к изменению функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель.[ . ]

Одним из факторов антропогенного воздействия является нарушение баланса воды в почвах в результате вырубки лесов, поливного земледелия и др. Деградация орошаемых земель происходит из-за больших потерь воды на фильтрацию, строительства оросительных каналов без гидроизоляции, неконтролируемого расхода воды, орошения минерализованными водами, бездренаж-ного орошения. Нарушение водного режима почв существенно изменяет процессы переноса в них веществ, приводит к перераспределению гумуса в структуре почвы и изменению ее качественного состава. Результатом является вторичное засоление почв, заболачивание земель и деградация почв. Засоление происходит при накоплении в верхних слоях почвы вредных для растений солей (Ыа2С03, М§С03, СаС03, №2804, ТЧаС1 и др.) из-за йоднятия грунтовых вод при избыточном орошении или в результате строительства равнинных водохранилищ.[ . ]

Однако в таком круговороте могут быть отклонения, прежде -всего из-за выщелачивания почвы обильными дождями. Дождевые воды переносят катионы в систему подзешого стока, откуда через поверхностные стоки попадают в моря. Выщелачивание — автоката-литический процесс: чем больше оно прогрессирует, тем больше деградируют почвенные коллоиды, последние выщелачиваются еще более легко. Выщелачивание почвы приводит к оскудению растительного покрова и,как следстЕи кснижению содержания гумуоа в почве. Такая же деградация почвы происходит при гооподстве в оельском хозяйстве монокультур, требующих обильного полива ( хлопок, сахарный тростник, кукуруза и др.).[ . ]

Локальное или региональное ухудшение состояния среды жизни из-за загрязнения воздуха, поды, деградации почв и т.п., рассматриваемое как общественно неоправданное или опасное, классифицируется экологически конфликтной ситуацией. Этот термин применяют по отношению к антропогенным, а не природным явлениям, вызывающим изменения природной и окружающей человека среды с отрицательными экологическими. социальными и экономическими последствиями. Антропогенные нарушения природной среды могут иметь самый разнообразный характер: механические воздействия, химические, физические и биологические загрязнения, нерациональнее использования отходов производств.[ . ]

Вследствие большой неустойчивости поглощающего почвенного комплекса солонцы и солонцеватые почвы в понижениях и в условиях сухого климата, лесостепной полосы европейской части СССР подвергаются деградации. Но в отличие от настоящих подзолистых почв при деградации солончаков накопляется аморфная кремнекислота. При этом происходит сначала/ обеднение верхних горизонтов почвы поглощающим комплексом и улучшение условий влажности в верхнем горизонте вследствие трудности проникани® воды в нижележащие солонцеватые и высококоллоидные слои. В результате такой деградации образуются почвы, получившие, по терминологии акад. Гедройца, заимствованной у русского народа, название солодей. На таких солодях поселяется лес (березовые, осиновые и ивовые колки).[ . ]

По оценке ЮНЕП, 15% деградированных сельскохозяйственных земель относятся к категории “сильно деградированных”. Это почвы, у которых исходные биотические функции -превращать биогенные вещества в формы, ассимилируемые растениями — преимущественно разрушены, и они более непродуктивны. Эти почвы столь сильно деградированы, что их восстановление или невозможно, или же трудно достижимо из-за технических сложностей и крайне высокой цены такой работы. Например, восстановление богарных (неполивных) почв в США обходится в среднем в 4000 американских долларов на гектар. Другая часть деградированных почв (46%) относится к категории “умеренно деградировавших”, со значительно сократившейся прДцурзджциятшкяв происходит вследствие различных причин антропогенного характера. Водная и ветровая эрозия почв — важнейшие процессы, распространенные на 84% деградировавших почв. К другим основным процессам деградации можно отнести ухудшение структуры почвы, ее техногенное загрязнение, засоление, заболачивание и подтопление. Площадь и степень деградации почв мира, по данным GLASOD, приведены в табл. 12.[ . ]

Геоэкологическая неустойчивость агроэкосистем отмечается на всех иерархических уровнях. Существует очень много примеров деградации почв на уровне поля вследствие эрозии, засоления, загрязнения, уплотнения почв. На уровне водосбора проявляются в основном проблемы химического характера, такие как увеличивающийся транспорт растворенных солей реками или рост концентрации нитратов в источниках водоснабжения. На глобальном уровне — нарушения, в основном, в социально-экономической сфере, но природные процессы также испытывают неблагоприятные воздействия. Например, животноводство Нидерландов в значительной степени зависит от производства корнеплодов (ямса, маниоки и пр.) в странах юго-восточной Азии, таких как Индонезия или Таиланд. В результате усиливается разрушение ресурсной базы в странах-производи-телях маниоки вследствие, например, эрозии почв, и возрастает загрязнение воды и почвы в Нидерландах вследствие избытка навоза, превышающего естественную способность его переработки на голландской территории.[ . ]

Методика предназначена для использования органами системы Минприроды России и Роскомзема при определении размеров ущерба от деградации почв и земель всех категорий основного целевого назначения. Методика используется в дополнение к «Положению о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства», утвержденному постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 28.01.93 г. № 77.[ . ]

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО, или консуме-ризм — культ потребления, характерный для современного состояния развития общества и ведущий к усилению использования природных ресурсов. ПОЧВА — самостоятельное естественно-историческое органо-мине-ральнае тело, возникшее на поверхности Земли в результате совместного воздействия естественных почвообразующих факторов (горные породы, климат, рельеф, живое вещество, время) и деятельности человека и обладающее плодородием. П. является неотъемлемым компонентом биосферы, играющим незаменимую роль в циклических процессах обмена веществом и энергией между литосферой, атмосферой, гидросферой и биотой. П. характеризуется специфической пространственной организацией, отражающей особенности ее формирования в данных условиях. См. Почвенный профиль, Типы почв, Деградация почв.[ . ]

Земельный фонд области составляет 12370,2 тыс. га, из них 6158,1 тыс. га — пашня. По степени распаханности территории (50%) область занимает одно из первых мест в России. Наблюдаются снижение естественного плодородия и деградация почв. Площадь эрозионно опасных земель составляет 3314,4 тыс. га. Процессы эрозии почв увеличиваются. Это вызывает засуху, опус-тениние территории, значительное снижение продуктивности почв, падение урожайности. Ежегодно в результате эрозии теряется около 8 млн. тонн плодородной почвы. При этом вынос питательных веществ по отдельным районам в 1,5 — 2 раза превышает их внесение с удобрениями.[ . ]

Начало антропогенного изменения среды в районе Куликова поля относится к XII -XIV вв. В условиях запустения, в Х ОСУП вв., имел место этап восстановления ландшафтов. В конце XVII в. начинается основной этап изменения ландшафтов и почв лесостепи (вырубка лесов и распашка), охватывающий последние 300 лет (Александровский и др., 1996). В течение XVIII в. облесенность территории снизилась на 30-50% (Цветков, 1957). Она продолжала снижаться в дальнейшем, о чём свидетельствуют старые карты XVIII — начала XX вв. В западных районах лесостепи земледелие возникло намного раньше (Краснов, 1971). Александровский, Жариков, 1991). На месте сведённых лесов в первую очередь распространяется лугово-степная растительность, и серые лесные почвы начинают трансформироваться в сторону чернозёмов ввиду накопления гумуса и воздействия степных грызунов-землероев (суслики, слепыши и др.). Земледелие долгое время не вело к деградации почв, оно было переложнозалежным с перерывами, во время которых развивались лугово-степные би-омы. Всё это способствовало развитию процесса проградации почв (противоположного процессу деградации под лесом), идущего в направлении от серых лесных почв к тёмно-серым, чернозёмам оподзоленным, выщелоченным и перерытым (Александровский, 1987, 1990).[ . ]

В соответствии с [45] рекомендуется картографическое обеспечение на уровне землепользования в масштабе 1:2000 — 1:10 ООО. В первую очередь это почвенные карты с нанесением всех границ поверхностных водных объектов, дорожной сети и источников воздействия нарушенных и ненарушенных почв. К нарушениям относят все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и не пригодные к использованию без предварительного восстановления плодородия. Степень деградации почв определяется по специальной методике.[ . ]

Мониторинг земель представляет собой систематическое наблюдение за состоянием земельного фонда для своевременного выявления динамики и устранения негативных процессов и тенденций. Мониторинг земель состоит из системы данных о распределении земли между владельцами и землепользователями, о продуктивности земельных ресурсов, деградации почв и загрязнении земель. Само понятие мониторинга охватывает широкий круг факторов и явлений, изучаемых в динамике. Сюда относятся трансформация угодий, изменение факторов и явлений, влияющих на производительную способность почв (засоление, эродирование и т.д.), экологические изменения (динамика радиации, загрязнение почв, грунтовых вод и водоемов пестицидами и т.д.). Данные мониторинга представляются всем органам государственного и общественного контроля.[ . ]

В настоящее время Единая система экомониторинга в РФ отсутствует, и это в значительной степени затрудняет деятельность различных органов управления, ответственных за обеспечение экологической безопасности. Согласно данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1996 г.», продолжается процесс деградации почв вследствие загрязнения их вредными веществами, выбрасываемыми в окружающую среду промышленными предприятиями и автотранспортом. Кроме того, несмотря на спад производства и уменьшение объема промышленных выбросов, сохраняется тенденция аккумулирования токсичных веществ в почвах.[ . ]

ВЫДУВАНИЕ — см. Дефляция. ВЫЖИВАЕМОСТЬ — средняя вероятность сохранения организмов того или иного поколения для жизни и участия в функционировании экосистем. См. также Таблицы выживания. ВЫЖИГАНИЕ — сжигание сухой растительности с целью более быстрого озеленения луга, спугивания охотничьих и промысловых животных, а также при подсечно-огневом зе.шеде-лии. В. приводит к деградации почв и растительности.[ . ]

Важнейшей среди межгосударственных организаций является ЮНЕП, созданная ООН в 1972 г. для реализации программы защиты окружающей среды. Занимается мониторингом окружающей природной среды, координацией всех видов международной природоохранной деятельности, разработкой научных основ управления ресурсами биосферы и поиском путей решения наиболее острых проблем современности, таких как сокращение биологического разнообразия, вырубка лесов, деградация почв и т. п.[ . ]

Одна из основных причин увеличения водной и ветровой эрозии — вырубка лесов. В стремлении ввести в оборот дополнительные земли уничтожено свыше половины всех лесов в мире. Их общая ежегодная вырубка достигает 11,6 млн га. Это, в свою очередь, приводит к резкому повышению скорости смывания почвенного слоя. По имеющимся оценкам, смывание такого слоя мощностью в 20 см при наличии леса и прочих равных условиях требует 174 тыс. лет, луга — 29 тыс., при обычной обработке почвы — 100, при полном отсутствии растительности — 17 лет. Масштабный характер влияния леса на процессы деградации почв подтверждается новейшей практикой. В частности, до вырубки леса, окружавшего один из населенных пунктов морского побережья Франции, влага дождей из его окрестностей достигала побережья через 3-4 дня. После вырубки для этого достаточно 3 ч.[ . ]

Второй подход, назовем его производственным, при выборе основных показателей исходит из ’’агрономической ценности” тех или иных микроорганизмов и биохимических процессов. Он достаточно условный, поскольку само понятие ’’агрономической ценности” весьма относительно и со временем может изменяться в соответствии с изменением технологии производства и углублением наших знаний. Так, минерализация органического вещества — ’’агрономически ценный” процесс, но при условии полного воспроизводства гумуса и восстановления структуры почвы. В противном случае рано или поздно произойдет дегумификация и деградация почвы со всеми вытекающими для ее плодородия последствиями. Процесс нитрификации является интегральным показателем процессов минерализации азотсодержащих веществ и, несомненно, полезен в естественных ландшафтах.[ . ]

Источник