Посуда и ее подготовка

Для правильного проведения работ по выращиванию фитопатогенных бактерий, приготовления питательных сред и для других целей пользуются специальной посудой, которая должна удовлетворять определенным требованиям. Недостаточно вымытая или неправильно очищенная посуда служит иногда причиной серьезных ошибок в результатах лабораторных исследований.

В практике микробиологических лабораторий для выращивания бактерий чаще всего используются пробирки разной величины и чашки Петри, состоящие из двух чашек разного диаметра. В меньшую чашку обычно наливают питательные среды, большая служит крышкой. Кроме того, применяются еще колбы Виноградского, плоские флаконы (матрацы), различная химическая посуда, необходимая для проведения биохимических анализов, а также различные банки, пузырьки, бутылки, стеклянные сосуды и другая посуда. Перед употреблением вся эта посуда должна быть тщательно вымыта, не должна выделять в среду никаких веществ, например щелочей, выделяемых некоторыми сортами стекла, или окислов железа, попадающих в среды при варке их в ржавой кастрюле и т.п. Для варки сред лучше всего пользоваться стеклянной, эмалированной или алюминиевой посудой.

Новые, не бывшие в употреблении пробирки и чашки Петри рекомендуется вываривать в 1–2%-ном растворе соляной кислоты, чтобы нейтрализовать избыток щелочи, который мог остаться при приготовлении стекла. После этого посуду основательно прополаскивают дистиллированной, стерилизованной или кипяченой водой и сушат, переворачивая ее для стекания капель воды.

Посуду, бывшую в употреблении, до мытья намачивают на сутки в растворе щелока (печная зола, технический едкий натрий и др.), затем вымывают ее теплой водой при помощи ерша или щетки, хорошо выполаскивают водой и сушат на особой подставке. Если на вымытых пробирках и чашках остается беловатый налет, то такую посуду погружают на несколько минут в 5–10%-ный раствор технической соляной кислоты, а затем тщательно прополаскивают водой.

В некоторых случаях посуда должна быть химически чистой. Для этого вымытую обычным способом посуду помещают на несколько часов в хромовую смесь такого состава: двухромовокислый калий – 50 г, техническая серная кислота – 100 г и вода – 1000 мл.

Посуду можно промывать многократным ополаскиванием щелочным раствором марганцевокислого калия с последующим удалением бурого налета при помощи подкисленного раствора железного купороса. Затем ее хорошо выполаскивают в дистиллированной воде до тех пор, пока стекающая вода не будет давать на лакмус нейтральную реакцию.

Наиболее удобной для разливки питательных сред является посуда емкостью в 100– 250 мл. Если в такую посуду разливают обычные среды, то ее предварительно не стерилизуют, так как при дальнейшей стерилизации под давлением она стерилизуется одновременно со средами. Среды, не подлежащие стерилизации под давлением, лучше разливать в стерильную посуду.

Чистые сухие пробирки, колбы, флаконы, бутылки закрывают ватными пробками, которые готовятся следующим образом. Вату раскладывают на столе в виде продолговатой четырехугольной пластинки (рис. 26), края которой загибают внутрь со всех сторон таким образом, чтобы получить ленточку шириной равной длине пробки, затем скатывают эту ленту по ширине диаметра пробирки, горлышка колбы, бутылки или матраца. Ватные пробки можно обертывать кусочком марли в один слой, связывая ее ниткой снаружи над пробкой.

Источник

Приспособления и посуда для посевов микроорганизмов

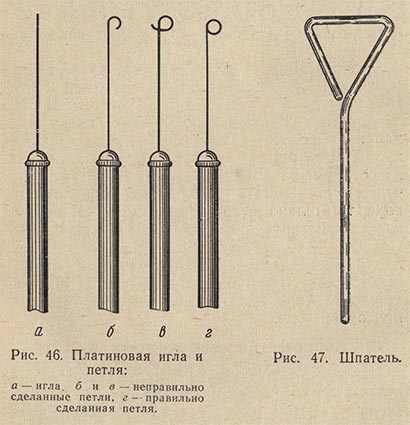

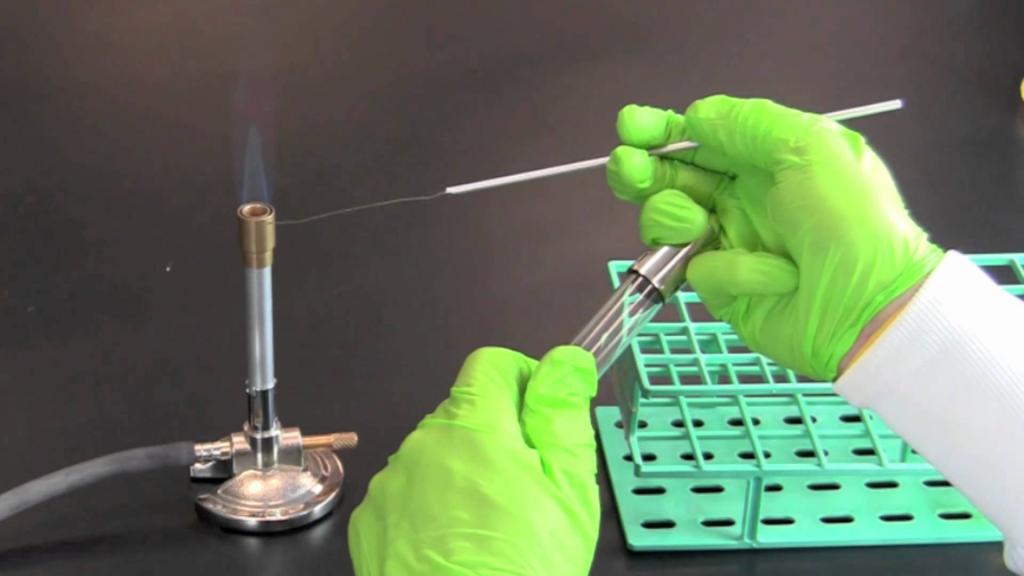

При посевах консервов на стерильность пользуются стеклянными трубками диаметром 0,5-0,6 см и длиной 35-40 см. При других работах по выделению микроорганизмов используют платиновые петли, иглы, шпатели (рис. 46 и 47). Вместо платиновой проволоки для изготовления игл и петель можно использовать хромоникелевую проволоку диаметром 0,5 мм. Проволока длиной около 7-8 см вставляется в специальный держатель или впаивается — в стеклянную палочку длиной 20-22 см. Свободный конец проволоки для иглы остается прямым. Для того чтобы получить петлю, конец иглы загибается, получается кружок диаметром 1,5-2 мм.

Для равномерного распределения посевного материала на плотной питательной среде изготовляют специальные шпатели из стеклянных палочек толщиной 4-5 мм и длиной около 30 см. Один конец такой палочки сгибают над пламенем горелки под прямым углом или в виде треугольника.

Для заражения сред жидким материалом и отбора проб жидкостей используются различные химические пипетки, стеклянные трубочки и пастеровские пипетки. Пастеровская пипетка представляет собой трубочку, один конец которой оттянут в капилляр длиной 10-12 см. Конец капилляра запаян. Пипетки и стеклянные трубочки перед стерилизацией закрывают ватой с того конца, который берут в рот. Длина такой ватной пробки должна быть 3 см. Ватные пробки, закрывающие пипетки, не должны быть очень плотными, но и не должны свободно двигаться в них. Нельзя, чтобы волокна ваты торчали из трубок и пипеток, так как это не даст возможности плотно зажать отверстия пипеток пальцем. Для регулирования быстроты вытекания жидкости концы трубок и пипеток со стороны ватной пробки зажимают указательным пальцем и приоткрывают лишь настолько, чтобы вытекание происходило медленно.

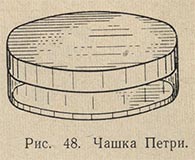

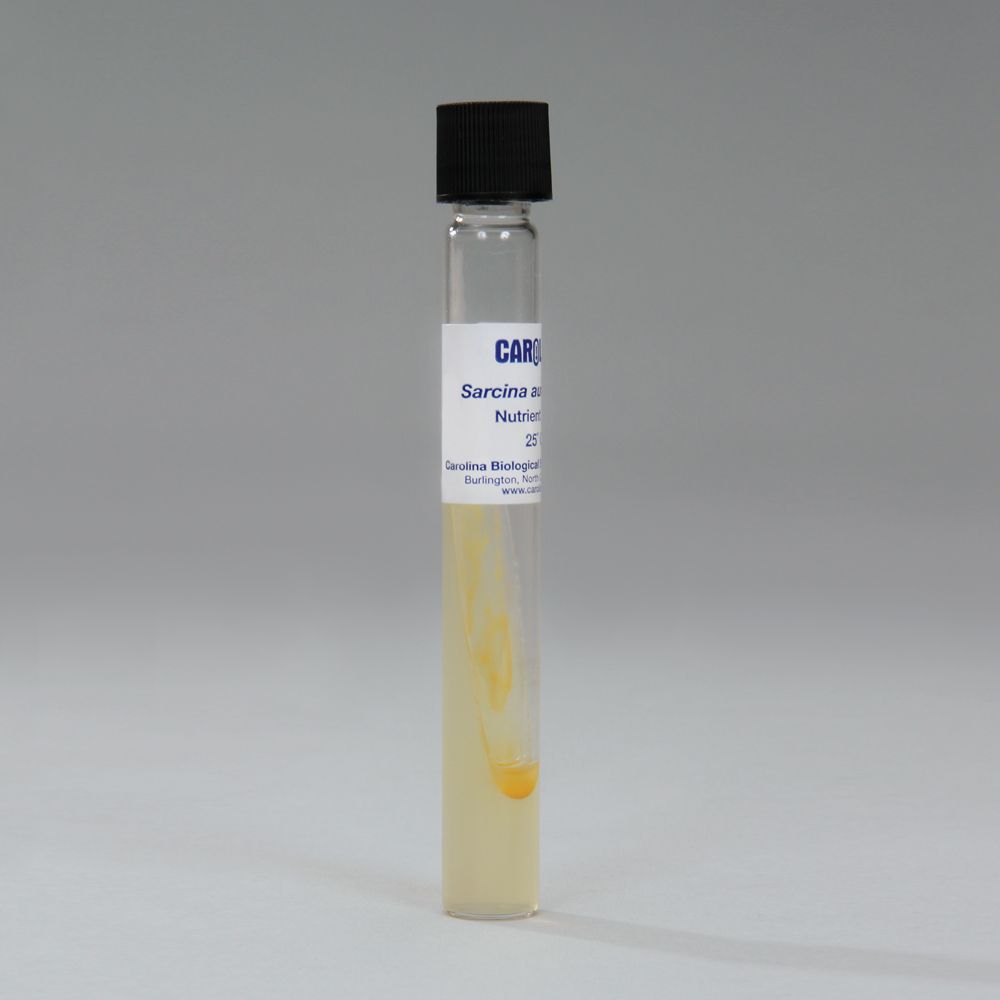

Для выращивания микроорганизмов на жидких питательных средах применяют бактериологические пробирки (без ранта, длиной 16 см и диаметром 16 мм). Для твердых питательных сред используются плоские двойные чашки Петри, состоящие из двух половинок разного диаметра (рис. 48). В половинку с меньшим диаметром вносится питательная среда. Другая половинка, большего диаметра, служит крышкой.

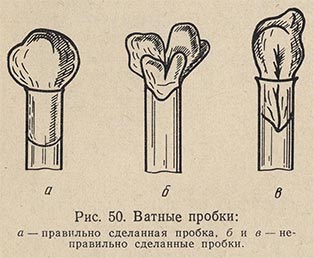

Приготовленные питательные среды для стерилизации разливают в пробирки, колбы, флаконы и закрывают их ватными пробками. Ватные пробки служат фильтром для воздуха и предохраняют среды от высыхания. Они должны быть достаточно плотными с равномерным распределением волокон и в то же время, не должны сильно задерживать газообмен между культурой и наружным воздухом. Слишком рыхлые пробки, через которые воздух беспрепятственно проходит в сосуд и пробки, едва закрывающие отверстие сосуда, совершенно непригодны. Непригодны и слишком плотные пробки, затрудняющие аэрацию. Длина пробки для пробирки должна быть до 4 см. Для колбочек пробки делаются соответствующего диаметра и примерно такой же длины. В сосуд пробка помещается наполовину ее высоты.

Для приготовления ватных пробок берут плоский кусок ваты длиной 50-60 см, аккуратно раскладывают его на столе и, смачивая поверхность ваты водой, скатывают полоску от себя валиком (рис. 49). Вату следует распределять равномерно и хорошо укатывать по размеру диаметра сосуда. Затем валик подсушивают и режут острым ножом на отрезки длиной 4 см. Каждый отрезок обертывают кусочком марли в один слой, скрепляя концы марли сверху ниткой (рис. 50).

Мойка бактериологической посуды. Бактериологическую посуду, бывшую в употреблении, кипятят в течение часа в воде с добавлением мыла и моющего средства «Прогресс». На 10 л воды берется полкуска хозяйственного мыла и 3-4 столовые ложки моющего средства. Можно использовать только одно мыло, но тогда его нужно брать больше. После кипячения дают воде остыть до 50-60 °С, посуду вынимают, тщательно прополаскивают в проточной водопроводной воде и ополаскивают дистиллированной водой.

Посуду с культурами перед мытьем предварительно стерилизуют в автоклаве при 120 °С в течение получаса, затем удаляет содержимое и моют, как указано выше. Иногда вместо стерилизации указанную посуду на 2-3 ч помещают в 5%-ный раствор соляной кислоты. Если посуда отмывается с трудом, ее следует обрабатывать в течение получаса хромовой смесью (на 1 л воды 50 г сухого двухромовокислого калия и 100 мл технической серной кислоты), затем тщательно промыть в воде с помощью ерша. Вместо хромовой смеси используют и 5-10%-ный раствор технической соляной кислоты — загружают в него на некоторое время посуду, а затем тщательно промывают.

Новую посуду кипятят в 1-2%-ном растворе соляной кислоты для нейтрализации избытка щелочи, возможно содержащейся в стекле. Затем тщательно прополаскивают в водопроводной и дистиллированной воде. Вымытую посуду сушат в сушильном шкафу. Для обесцвечивания несмывающейся краски употребляют 3%-ный раствор хлорной извести.

Посуду, применяемую для питательных сред, нельзя использовать ни для каких других целей, в том числе и для хранения дезинфицирующих веществ. Отмыть последние в дальнейшем почти невозможно. Примесь же дезинфицирующих веществ делает питательную среду совершенно непригодной для выращивания микробов.

Источник

Культивирование бактерий: методы, принципы, этапы и условия

Микроорганизмы в окружающей нас природе находятся повсеместно: в почвах, водоемах, на поверхностях всевозможных предметов, ими населены люди и животные. Все это может служить источниками загрязнения микробами продуктов питания, лекарств, производственных линий. Культивирование бактерий необходимо для изучения их свойств, потребностей, особенностей. Это в свою очередь является важным этапом в разработке различных лекарственных препаратов, лабораторной диагностике заболеваний, расчете производственных реакторов и многого другого.

Общие понятия

Под культивированием бактерий в микробиологии понимают выращивание микроорганизмов, осуществляемое в лабораторных условиях. В свою очередь микробы, которые выросли на подобранной питательной среде, называют культурой. Культуры могут быть смешанными, если они образованы разными видами микроорганизмов, и чистыми, если представлены только одним видом бактерий.

Если в питательную среду помещают только одну клетку, а получают в результате ее размножения группу особей, то эту совокупность микроорганизмов называют клоном. Когда клон развивается до такого уровня, что становится виден невооруженным глазом, такое скопление бактерий называют колонией.

Обычно культивирование бактерий, выделенных из различных источников, производят отдельно друг от друга. Каждую такую отдельно выращенную группу микробов называют штаммом. Так, если один вид стафиллококка выделен из трех источников (или разных порций одного и того же продукта, разных человек), говорят о трех штаммах этого вида стафилококка.

Факторы роста бактерий

К ним относят различные аминокислоты, липиды, пуриновые основания и другие соединения, необходимые для развития микроорганизмов. Некоторые микробы могут самостоятельно вырабатывать необходимые им вещества, а другим необходимо получать их в готовом виде. По потребности микроорганизмов в тех или иных ростовых факторах проводят идентификацию и дифференциацию бактерий. Также этот параметр важен для правильного изготовления питательной среды в целях проведения лабораторных и биотехнологических работ:

- Аминокислоты. Бактерии могут нуждаться в одной конкретной аминокислоте или какой-либо группе кислот. Так, клостридиям необходим лейцин и тирозин, стрептококкам — лейцин и аргинин. Микроорганизмы, которым для роста необходимо получение аминокислот извне, называют ауксотрофными.

- Пуриновые и пиримидиновые основания, а также их производные (аденин, гуанин и другие). Они являются важным фактором роста многих видов стрептококков.

- Витамины. Они входят в состав коферментов, требуемых бактериям. Так, никотиновая кислота, а также ее амид, входящие в состав НАД и НАДФ, нужна коринебактериям дифтерии, шигеллы. Тиамин, как составная часть пирофосфата, требуется золотистому стафилококку, пневмококку, бруцеллам. Пантотеновая кислота, входящая в кофермент КоА, требуется бациллам столбняка и отдельным видам стрептококка. Цитохромы, а значит, образующие их фолиевая кислота, гемы и биотин, необходимы микобактериям туберкулеза и гемофильным бактериям.

Требования к средам

Условия, предъявляемые к питательным средам для культивирования бактерий:

- Питательность. Они должны содержать вещества, причем находящиеся в легко усвояемом виде, необходимые микроорганизмам для питания и пополнения энергии. К ним относят органогены и минеральные вещества. Для некоторых микроорганизмов дополнительно необходимы витамины и аминокислоты, которые они не могут синтезировать.

- Оптимальный уровень рН. Он влияет на проницаемость клеточной оболочки и, соответственно, на возможность усвоения питательных веществ бактерией. Чаще всего значение водородного показателя должно быть на уровне 7,2–7,4. Многие микроорганизмы в ходе своей жизнедеятельности вырабатывают продукты с кислой или щелочной реакций, и для того, чтобы рН питательной среды не изменялся, она должна обладать буферностью.

- Изотоничность. Осмотическое давление в питательной среде для культивирования бактерий должно иметь те же значения, что и внутри микробных клеток. Обычно оно соответствует 0,5 % раствору NaCl.

- Стерильность. Связано это с тем, что появление посторонних бактерий исказит результаты изучения анализируемого штамма.

- Уровень влажности. Этот показатель наряду с консистенцией среды должен иметь оптимальные характеристики для конкретного вида бактерий.

- Окислительно-восстановительный потенциал (RH2). Он показывает соотношение веществ, которые отдают и которые принимают электроны, а также уровень насыщения кислородом питательной среды. Для аэробов и анаэробов условия культивирования бактерий несколько разнятся по данному показателю. Анаэробные микроорганизмы лучше всего размножаются при значениях RH2, не превышающих 5, а аэробные – не менее 10.

- Унифицированность. Важно, чтобы питательная среда содержала неизменные количества отдельных ее ингредиентов. Кроме того, предпочтительны прозрачные растворы, на которых легче отслеживать рост культуры или заметить ее загрязнение.

Виды питательных сред

На выбор той или иной среды для выращивания микроорганизмов влияет множество факторов, среди которых — особенности их питания и цели исследования. Основными признаками, положенными в основу классификации питательных сред, являются:

1. Компоненты. По исходным веществам, используемым для создания субстрата, различают:

- натуральные, которые готовятся из продуктов животного или растительного происхождения (например, мяса, молока, фруктов) и удобны для выращивания смешанных культур;

- полусинтетические, в которых дорогостоящие натуральные пищевые продукты заменены на непищевые (например, костную муку, сгустки крови), и которые оптимальны для культивирования бактерий отдельных видов или выделения из среды продуктов их жизнедеятельности;

- синтетические, которые готовятся из точных количеств химических соединений, имеют известный постоянный состав и легко воспроизводятся.

2. Консистенция (плотность). Различают среды:

Последние две готовят из специальных растворов или жидких веществ с добавлением агар-агара или желатина для создания необходимой плотности. Кроме того, плотной средой для роста бактерий является свернутая сыворотка крови, картофель, среды с силикагелем, каррагинан.

3. Состав. По данному признаку среды бывают:

- простые, список которых короток — это мясопептонный бульон (МПБ), бульон и агар Хоттин-гера, мясопептонный агар (МПА), питательный желатин и пептонная вода.

- сложные, приготовляемые из простых с добавлением крови, сыворотки, углеводов и другие веществ.

4. Назначение. Выделяют следующие питательные среды:

- основные служат для выращивания многих патогенных микробов (обычно простого состава);

- специальные применяют для выделения и культивирования бактерий, которые не растут на простых субстратах;

- элективные (они же избирательные) подходят для выделения конкретного вида бактерий и подавляют рост сопутствующих микробов (селективность создается путем прибавки к средам некоторых веществ, например антибиотиков или солей, или коррекцией рН);

- дифференциально-диагностические дают возможность отличить один вид бактерий от другого путем оценки ферментативной активности, например, среды;

- консервирующие нужны для первичного посева с последующей транспортировкой образцов, поскольку предотвращают отмирание микроорганизмов, а также подавляют рост других бактерий.

Приготовление питательных сред

Важнейшим этапом культивирования анаэробных бактерий является приготовление подходящей питательной среды. После того, как выбраны оптимальные параметры, переходят к следующим стадиям:

- взвешивание, путем отбора навески компонентов на аналитических весах;

- растворение, проводимое в подогретой до 70 °С дистиллированной воде, причем отдельно растворяют фосфаты, микро- и макросоли;

- кипячение, осуществляемое на водяной бане на протяжении двух минут;

- определение pH, выполняемое индикаторной бумагой или потенциометром;

- фильтрация, производимая через смоченный матерчатый или бумажный фильтры для жидких, а также расплавленных плотных сред, и через ватно-марлевый фильтр для агаровых;

- розлив, выполняемый на 3/4 емкости;

- стерилизация, зависящая от состава среды;

- контроль на стерильность осуществляется путем отстаивания в течение двух суток в термостате с последующим просмотром;

- химический контроль для установления рН и содержания необходимых элементов;

- биологический контроль путем пробного засева.

Стерилизация посуды и сред

Одним из основных принципов культивирования бактерий является стерильность. Рост и развитие посторонних микроорганизмов может повлиять на характеристики питательной среды путем изменения ее химического состава и рН. Стерилизация является главным условием выращивания чистых культур. На практике под этим термином подразумевают методы уничтожения абсолютно всех жизненных форм на поверхности и в объеме стерилизуемых объектов. Стерилизации подвергается посуда, применяемые инструменты, среды, а также другие предметы, используемые в ходе исследования.

Некоторые виды стерилизации:

- Прокаливание. Стерилизацию петель и игл для посева, предметных стекол, некоторого инструмента можно выполнять с помощью горелки или спиртовки.

- Кипячение. Годится для обработки шприцов, игл, пищевых продуктов, но не убивает споры бактерий.

- Сухожаровая стерилизация. Проводится в особом сушильном шкафу и подходит для обработки колб, пробирок и прочей лабораторной посуды.

- Стерилизация паром. Проводимый в автоклаве этот метод является высокоэффективным. Но он не годится для питательных сред, в состав которых входят белки или какие-либо другие соединения, разрушающиеся при высоких температурах. Более щадящей можно назвать тиндализацию. Она проводится в кипятильнике Коха и сочетает проращивание спор с их уничтожением.

- Пастеризация. Применяется для сред, меняющих свои свойства при кипячении (например, молоко, вино, пиво), способна избавить их от неспороносных микроорганизмов. Температура обработки составляет всего 50-60 °С на протяжении пятнадцати-тридцати минут. В некоторых случаях применяют холодную стерилизацию, осуществляемую с помощью фильтров или УФ-лучей.

Условия культивирования бактерий

Рост и развитие бактерий возможны лишь при определенных факторах и значениях каждого из них:

1. Температура. Различают три группы бактерий, отличающихся температурными предпочтениями:

- термофилы, или теплолюбивые микробы, растут при 45-90°С, а значит, не размножаются в организмах человека и животного;

- психрофилы, или холодолюбивые микроорганизмы, предпочитают температуру в интервале 5-15 °С и выращиваются в холодильных камерах;

- мезофилы, развиваются при температуре 25-37 °С, к ним относится основная масса бактерий.

2. Свет. Является особенностью культивирования бактерий-фототрофов, поскольку они осуществляют фотосинтетический процесс. Но для большинства микробов освещение не является обязательным условием. И даже наоборот, солнечный ультрафиолет может подавлять их развитие.

3. Вода. Всем микроорганизмам необходима вода в доступной (жидкой) форме. Вот почему в замороженных продуктах бактерии практически не развиваются.

4. Кислотность среды. Этот принцип культивирования бактерий уже был подробно разобран выше.

5. Аэрация. Кислород, как химический элемент, является составной частью воды и немалого количества соединений, применяемых для выращивания микроорганизмов. Газообразный кислород также может содержаться в воде и прочих жидкостях в растворенном виде. Существенная часть бактерий нуждается в постоянном поступлении молекул кислорода. Но ряду микроорганизмов он без надобности, или, хуже того, газообразный кислород токсичен для них, поскольку они не имеют каталазы и пероксидазы, разрушающих токсичные продуты дыхания. Поэтому важнейшим этапом культивирования анаэробных бактерий является удаление молекул О2 из питательной среды.

6. Культивирование микроорганизмов. Выращивание аэробных и анаэробных бактерий проводится в различных слоях среды и в разных режимах.

Выращивание аэробных микроорганизмов

Для культивирования аэробных бактерий требуется молекулярный кислород. Для получения чистых культур аэробов, которые можно успешно применять в медицине и пищевой промышленности, используются следующие методы:

- поверхностное выращивание на плотных средах или в жидких средах (их тонком слое), когда кислород поступает прямо из воздуха;

- глубинное культивирование в жидких средах, когда повышения количества растворенного в них кислорода добиваются путем постоянной аэрации.

Выращивание анаэробных микроорганизмов

Основным принципом культивирования бактерий этого типа является минимальный их контакт с кислородом воздуха. Обеспечить условия их роста гораздо сложнее, чем для аэробов. Для изоляции анаэробов от молекулярного О2 применяются следующие методы:

- Физические. Этот метод культивирования анаэробных бактерий сводится к их выращиванию в специальном вакуумном аппарате — микроанаэростате. Воздух в нем заменен на особую газовую смесь из азота с добавлением 10 % водорода и 5 % углекислого газа.

- Химические. К ним относятся: использование поглощающих агентов (например, Fe, Na2S2O4, CuCl) или восстанавливающих агентов (например, аскорбиновая кислота).

- Биологические. Сводится к совместному выращиванию аэробов и анаэробов в закрытой системе. Этот метод культивирования бактерий предполагает засевание одной половины чашки Петри каким-то из аэробных видов бактерий, а второй — изучаемым анаэробом. Развитие его начнется в тот момент, когда истратится весь кислород.

Для культивирования анаэробных бактерий подходят следующие способы посева:

- в поверхностном слое;

- в поверхностном слое с заливкой стерильным парафином;

- в толще плотной питательной среды;

- в глубинных слоях вязких сред.

Получение чистой культуры

Микробиологи в своей работе обычно имеют дело с образцами, заселенными множеством различных видов микробов. Однако для определения систематического положения микроорганизмов (семейство, род, вид), а также изучения их особенностей необходимо их изолировать и вырастить чистую культуру. Они имеют важнейшее значение во многих пищевых производствах, например, сыра, хлеба, кваса, вина и т. д. Культивирование молочнокислых бактерий позволяет получить важнейший компонент для производства кисломолочных продуктов, теста, какао, силоса и даже пластика.

Способ выделения чистой культуры в плотной среде основан на механическом отделении клеток микроорганизмов с последующим их изолированным выращиванием. Образец переносится в стерильный объем воды или физраствора (объемом 10—100 мл), а затем встряхивается на протяжении двух минут. Чтобы извлечь микроорганизмы, находящиеся в толще исследуемого материала (например, колбасы или сыра), сначала выполняют растирание кусочков образца стерильными инструментами с песком. Материал, прошедший предварительную подготовку, массой 1 г или объемом 1 мл разбавляют стерильной водой в 10, 100, 1000 и т. д. раз. Выбирают ту степень разведения, которая дает концентрацию клеток, соответствующую возможностям метода.

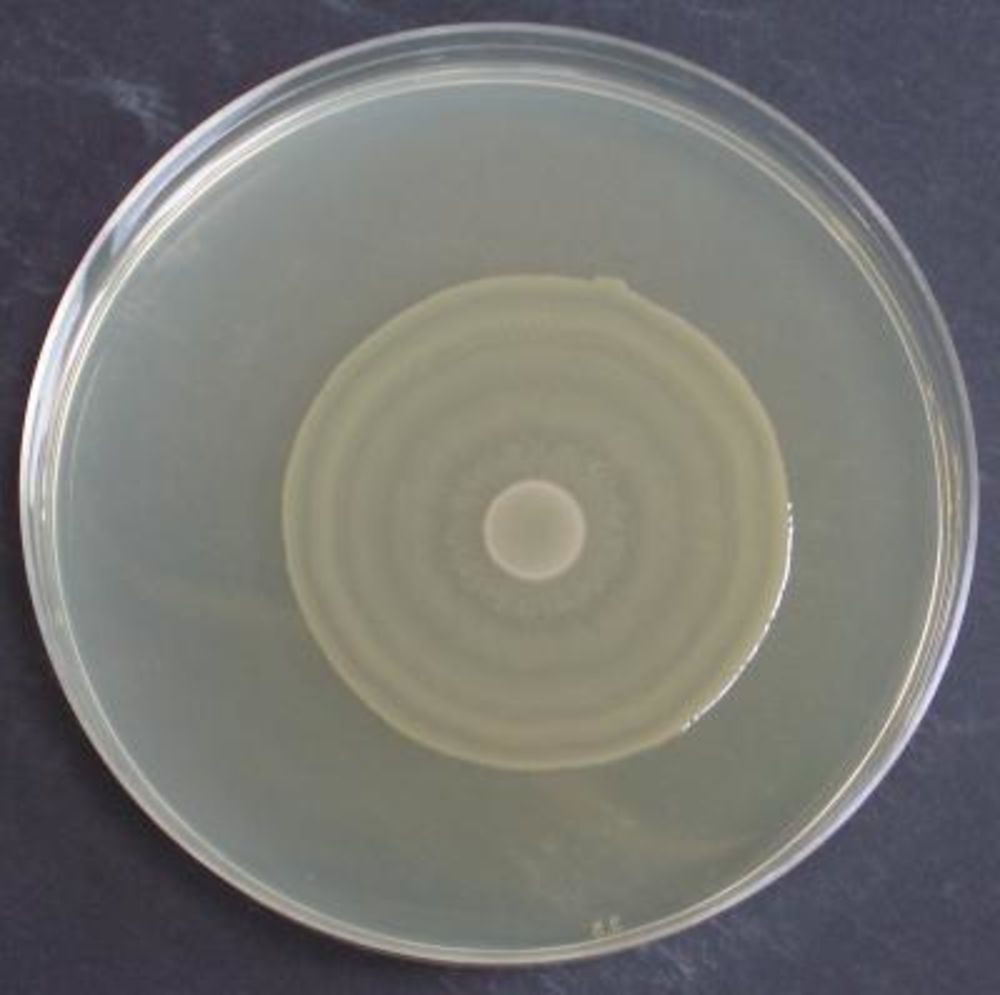

Последующее выращивание микроорганизмов заключается в подготовке питательной среды. Обычно выбирается плотная среда (МПА). Ее предварительно расплавляют и остужают до 45—50 °С, а уже потом разливают в несколько чашек Петри (три-пять штук), на дно которых помещены смывы с исследуемого вещества различных концентраций. Далее проводят перемешивание еще не застывшей питательной среды и внесенного в нее материала. Так добиваются фиксирования клеток в различных точках объема субстрата.

Далее чашки Петри помещают в термостат на 2 суток при 22 °С. За это время клетки размножаются до такой степени, что колония, образованная каждой из клеток, становится видна невооруженным глазом. Каждая из них является чистой культурой того вида бактерий, из клеток которого она выросла.

После этого с чашек Петри микроорганизмы пересевают в отдельные пробирки, наполненные питательной средой. Таким образом проводится выделение чистых культур из смешанного образца. Этот метод носит имя своего разработчика — Р. Коха. Также его принято называть чашечным методом, или истощающим посевом. После получения чистых культур различных видов бактерий выполняют установление их формы, обнаружение спор, семейства.

Все работы должны выполняться согласно принципам асептики. Чтобы избежать преждевременного развития микроорганизмов, исследование необходимо проводить сразу после отбора проб. Водопроводную воду анализируют после слива первых порций, поскольку в них могут находиться накопившиеся в трубах и кранах микробы. Микрофлора фруктов, ягод и овощей преимущественно размещена на поверхности (кожуре), поэтому выполняют смывы с нее. Для этого в стерильную емкость помещают плод и заливают его необходимым количеством воды. Затем их довольно энергично встряхивают и сливают воду в другую емкость. Посевы с матерчатых изделий также получают смывами, но предварительно из них вырезают кусочки заданного размера.

Источник