Тема: Определение кислотности почвы потенциометрическим методом

Лабораторная работа № 3

Теория. Кислотно-основные свойства (реакция среды) почвы имеют важное генетическое и агротехническое значение. Они определяют интенсивность внутрипочвенного выветривания, подвижность химических элементов и соединений, биологическую активность почвы, трансформацию органического вещества. Для выращивания сельскохозяйственных растений важно соответствие реакции среды почвенного раствора диапазону оптимальных значений рН, который различен для разных видов. Важен учет кислотно-основных свойств почв для эффективного использования удобрений, которые сами могут быть факторами изменений рН почвенного раствора.

Кислотность почв— это способность почвы подкислять почвенный раствор имеющимися в почве кислотами и обменно-поглощенными катионами водорода, а также алюминия, способного при вытеснении из ППК образовывать гидролитически кислые соли.

Внешним источником подкисления почв могут быть атмосферные осадки, содержащие растворы кислот (угольной, серной, азотной), особенно в промышленных районах. При разложении растительных остатков, поступающих на почву, образуются органические кислоты, особенно это характерно для лесного (в большей степени хвойного) опада.

В почвах имеются также внутренние источники кислотности:

— корни и микоорганизмы образуют при дыхании СО2, который растворяется в почвенном растворе с образованием угольной кислоты;

— Н + выделяется в процессе разложения органического вещества почвы в результате минерализации, нитрификации и выщелачивания;

— органические кислоты, которые выделяются из растительности, органического вещества почвы и корней растений;

— корни выделяют Н + и ОН – , чтобы их поверхность оставалась электронейтральной в ходе поглощения ионов питательных веществ. Таким образом, корни могут быть источниками кислот и оснований;

— педогенные минералы являются кислыми, выделяя Н + в ходе их растворения почвенной водой;

— уничтожение естественной растительности вызывает ускоренное разложение органического вещества, вымывание нитратов и развитие кислотности;

— в процессе нитрификации аммонийных удобрений образуются ионы Н + .

Различают актуальную (активную, реальную) и потенциальную (пассивную, резервную).

А к т у а л ь н а я к и с л о т н о с т ь обусловлена наличием свободных ионов водорода в почвенном растворе. Она определяется в водной вытяжке (при соотношении почва: вода 1 : 5 или 1: 2,5). Актуальную кислотность определяют как для кислых, так и для щелочных почв. Обозначают символом рН (Н2О).

П о т е н ц и а л ь н а я к и с л о т н о с т ь обусловлена ионами водорода и алюминия, находящимися в обменно-поглощенном состоянии в ППК. По способу определения ее подразделяют на обменную и гидролитическую.

О б м е н н а я к и с л о т н о с т ь — это та часть потенциальной кислотности, которая определяется при взаимодействии с почвой 1 н. раствора гидролитически нейтральной соли KCI (рН 5,6). При этом взаимодействии ионы Н + и Al 3+ в ППК замещаются ионом К + :

Обменная кислотность характеризуется величиной pH (KCI) и обычно ниже значения рН (Н2О). Значения обменной кислотности могут быть использованы при определении необходимости в известковании почвы, но для этих целей чаще используют другой показатель – гидролитическую кислотность почвы.

По значениям обменной кислотности производят оценку кислотности почв (табл. 1).

Группировка почв по степени кислотности

| Класс | Степень кислотности | Величина рН (КCl) |

| I | Очень сильнокислые | менее 4,0 |

| II | Сильнокислые | 4,1 – 4,5 |

| III | Среднекислые | 4,6 – 5,0 |

| IV | Слабокислые | 5,1 – 5,5 |

| V | Близкие к нейтральной | 5,6 –6,0 |

| VI | Нейтральные | более 6,0 |

Г и д р о л и т и ч е с к а я к и с л о т н о с т ь (Нг) – дает более полное представление о потенциальной кислотности почв, т. к. замещение Н+ и Al3+ в ППК производится при воздействии на почву 1 н. раствором гидролитически щелочной соли ацетата натрия CH3COONa с рН 8,2. Выражается в ммоль/100 г почвы.

Кроме расчета доз извести, гидролитическую кислотность используют также при вычислении показателя, получившего название степени насыщенности почвы основаниями.

Оценку потенциальной кислотности почв производят по величине гидролитической кислотности (табл. 2)

Степень кислотности почвы по величине Нг

| Класс | Степень кислотности | Величина Нг, ммоль/100 г почвы |

| I | Очень сильнокислые | более 6,0 |

| II | Сильнокислые | 5,1 – 6,0 |

| III | Среднекислые | 4,1 – 5,0 |

| IV | Слабокислые | 3,1 – 4,0 |

| V | Близкие к нейтральной | 2,1 – 3,0 |

| VI | Нейтральные | менее 2,0 |

Устранение вредной кислотности почв осуществляется известкованием – внесением в почву извести Са(ОН)2, карбоната кальция СаСО3 и некоторых других известковых материалов.

Щелочностьпочв связана с избытком ионов ОН – . Эти ионы образуются при выветривании алюмосиликатов почвообразующей породы, но в большей степени – при наличии в почве гидролитически щелочных солей (Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2) и ионов Na + в ППК. Подщелачивание почв возможно также вследствие выпадения щелочной пыли из атмосферы, загрязняемой предприятиями стройиндустрии. Различают актуальную и потенциальную щелочность.

А к т у а л ь н а я щ е л о ч н о с т ь определяется содержанием в почвенном растворе гидролитически щелочных солей, преимущественно карбонатов и гидрокарбонатов щелочных и щелочноземельных металлов. Актуальная щелочность может определяться значением рН водной вытяжки.

П о т е н ц и а л ь н а я щ е л о ч н о с т ь почв определяется содержанием обменного Na + , переходя в почвенный раствор, он подщелачивает его.

Оценку щелочности почв производят по значениям рН водной вытяжки (табл. 3)

Группировка почв по степени щелочности

| Класс | Степень щелочности | Величина рН (Н2О) |

| I | Слабощелочные | 7,2 – 7,5 |

| II | Щелочные | 7,6 – 8,5 |

| III | Сильнощелочные | 8,5 – 10,0 |

| IV | Резкощелочные | 10,1 – 12,0 |

Для борьбы с повышенной щелочностью почв применяют их гипсование, т.е. внесение гипса СаSO4·2H2O.

С процессами ионного обмена связано и такое свойство почв, как к и с л о т н о -о с н о в н а я б у ф е р н о с т ь , то есть сопротивляемость почвы изменению рН при действии кислоты или основания. Почва является «буферной» средой, поскольку противостоит резким изменениям рН. Буферная способность почвы зависит от емкости поглощающего комплекса, который выполняет важную функцию регулятора концентрации почвенного раствора.

Цель работы:Познакомиться и освоить методы определения различных видов кислотности почв. Уметь объяснять: из каких составляющих складывается актуальная и разные виды обменной кислотности. Иметь представление о почвенном поглощающем комплексе (ППК).

Реактивы и оборудование:дистиллированная вода, раствор хлорида калия с молярной концентрацией С(КС1) = 1.0 моль/дм3, раствор уксуснокислого натрия с молярной концентрацией C(CH3COONa) = l.0 моль/дм3, рН-метр, ротатор (мешалка), стеклянные колбы на 100 мл с широким горлом, закрывающиеся пробками (или стеклянные стаканчики на 100 мл), мерные цилиндры, буферные растворы с рН 1.68, 3.56, 4.01, 6.86, 9.18.

Раствор КС1, 1М.В мерную колбу на 1 литр поместите 74.5 г КС1, добавьте дистиллированную воду, растворите и доведите до метки дистиллированной водой.

Раствор CH3COONa, 1М. В мерную колбу на 1 литр поместите 82 г CH3COONa, добавьте дистиллированную воду, растворите и доведите до метки дистиллированной водой.

Буферные растворы с рН 1.68,3.56,4.01,6.86,9.18. Готовят из фиксаналов в ампулах, согласно инструкции.

Принцип метода:

Измерение рН почвы производится потенциометрически в надосадочной жидкости суспензии, приготовленной при соотношении почва: вода равном 1:2,5. Жидкостью служит либо вода — рН (Н2О), либо раствор соли — рН(КС1) и pH(CH3COONa).

1. Перед измерениями откалибруйте рН-метр по буферным растворам для нужного вам диапазона рН. Из-за разницы в наклоне калибровочной линии измерения за пределами калибровочного диапазона могут быть ошибочными.

2. Буферные растворы не следует хранить слишком долго. Растворы с рН 9 и 10 особенно чувствительны в CO2 и довольно быстро могут стать ненадежными.

Ход работы:

1. Определение актуальной кислотности— рН водной вытяжки [рН (Н2О)]

• Возьмите навеску 10 г мелкозема воздушно-сухой почвы в чистую, сухую 100 миллилитровую колбу с широким горлом (или в стаканчик). Добавьте 25 мл дистиллированной воды, закройте колбу пробкой.

• Встряхивайте на мешалке в течение двух часов.

• Перед тем, как открыть колбу для производства измерений, встряхните ее раз или два руками.

• Поместите электрод в верхнюю часть суспензии.

• Когда показания прибора стабилизируются, считайте значение рН (точность 0.01 единицы рН).

Примечание: показания прибора считаются установившимися, когда в течение 30 секунд они меняются не более, чем на 0.1 единицу рН (или 0.02 единицы за 5 секунд). В карбонатных почвах достичь стабилизации показаний может быть трудно из-за неравновесных условий.

2. Определение обменной кислотности — рН солевой вытяжки [рН (КС1)]

Ход работы аналогичен определению актуальной кислотности, только вместо дистиллированной воды к навеске почвы необходимо прибавить 25 мл раствора хлорида калия.

3. Определение гидролитической кислотности — рН солевой вытяжки [pH(CH3COONa)]

Ход работы аналогичен определению актуальной кислотности, только вместо дистиллированной воды к навеске почвы необходимо прибавить 25 мл раствора уксуснокислого натрия.

Величину гидролитической кислотности почвы находят по полученным значениям рН в нижеприведенной таблице 4.

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ ПОЧВЫ (рН) ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Практические занятия

Для определения рН почвы потенциометрическим методом используют иономер, к которому подсоединяют стеклянный измерительный электрод и хлорсеребряный электрод сравнения. Рабочая часть измерительного электрода — стеклянная мембрана. При измерении рН между мембраной и раствором (суспензией) возникает разность потенциалов, которая зависит от активности ионов водорода в растворе. Поскольку приборы откалиброваны в единицах рН, то по разности потенциалов на стеклянном электроде и электроде сравнения определяют рН.

Для определения актуальной кислотности 10 г почвы взвешивают на весах с точностью до 0,1 г и переносят в стеклянный стаканчик на 50 мл, прибавляют 25 мл дистиллированной воды, чтобы отношение почва раствор составило 1:2,5. содержимое стаканчика перемешивают в течение 5 мин стеклянной палочкой. В суспензию помешают стеклянный измерительный электрод и хлор-серебряньй электрод сравнения. Измеряюг рН на потенциометре. При определении обменной кислотности измеряют рН солевой суспензии, выполняя все те же операции, что и при определении актуальной кислотности, только вместо дестиллированной воды к почве приливают 25 мл н. раствора КС1. При анализе торфяных почв и лесных подстилок соотношение почва раствор составляет 1:25.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ КИСЛОТНОСТИ

Метод определения гидролитической кислотности основан на том, что при взаимодействии раствора ацетата натрия (СН3ООNа)с почвой образуется уксусная кислота. Эту кислоту оттитровывают щелочыо и по количеству щелочи, пошедшей на титрование, судят о величине гидролитической кислотности.

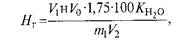

Для анализа на технохимических весах отвешивают 20 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито с отверстиями диаметром 1 мм, и высыпают в колбу на 200 мл. К почве приливают 50 мл 1 н. раствора СН3ООNа и взбалтывают содержимое колбы в течение 1 ч. Часовое взбалтывание можно заменить пятиминутным с последующим отстаиванием суспензии в течение суток. Суспензию отфильтровывают через сухой складчатый фильтр. Перед фильтрованием жидкость хорошо взбалтывают, чтобы перенести почву на фильтр. Если фильтрат мутный, его снова фильтруют через тот же фильтр. Затем отбирают 25 мл прозрачного фильтрата и переносят в коническую колбу на 100 мл. Прибавляют 1. 2 капли фенолфталеина и оттитровывают фильтрат 0,1 Н. раствором NаОН до появления слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Гидролитическую кислотность, мг-экв/100г почвы, вычисляют по формуле:

где: V1 — объем раствора NаОН, пошедшего на титрование взятого объема фильтрата, мл;

н — нормальность NаОН; V0 — общий объёмфильтрата, мл; 1,75 — поправка на полноту вытеснения ионов водорода; 100 — коэффициент пересчёта на 100 г почвы;

m — навеска почвы, г; V2 —объем фильтрата, взятого для титрования, мл.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Потенциометрический метод определения ph почвы

Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки

Soils. Methods for determination of specific electric conductivity, рН and solid residue of water extract

Дата введения 1986-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 февраля 1985 г. N 283 дата введения установлена 01.01.86

Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-94)

ИЗДАНИЕ (май 2011 г.) с Поправкой (ИУС 8-86).

Настоящий стандарт устанавливает методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки из засоленных почв с целью оценки общей концентрации солей при проведении почвенного, агрохимического и мелиоративного обследования угодий, контроля за состоянием солевого режима почв, а также при других исследовательских и изыскательских работах.

Суммарная относительная погрешность составляет:

7,5% — при определении удельной электрической проводимости до 0,3 мСм/см; 5% — св. 0,3 мСм/см;

20% — при массовой доле плотного остатка св. 0,1 до 0,3%; 7,5% — св. 0,3% до 1%; 5% — св. 1%.

При измерении рН суммарная погрешность метода составляет 0,1 единицы рН.

Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых солей из почвы дистиллированной водой при отношении почвы к воде 1:5 и определении удельной электрической проводимости водной вытяжки с помощью кондуктометра и рН с помощью рН-метра. При отсутствии кондуктометра определяют плотный остаток вытяжки.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Пробы почвы доводят до воздушно-сухого состояния, измельчают, пропускают через сито с круглыми отверстиями диаметром 1-2 мм и хранят в коробках или пакетах.

Пробу на анализ из коробки отбирают шпателем или ложкой, предварительно перемешав почву на всю глубину коробки. Из пакетов почву высыпают на ровную поверхность, тщательно перемешивают и распределяют слоем толщиной не более 1 см. Пробу на анализ отбирают не менее чем из пяти мест. Масса пробы — 30 г.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:

кондуктометр с диапазоном измерений 0,01-100 мСм/см и погрешностью измерений не более 5%;

весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104-2001*;

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008.

взбалтыватель с возвратно-поступательным движением с частотой колебаний 75 мин или ротатор с оборотом на 360°, или пропеллерную мешалку с частотой вращения лопастей 700 мин для перемешивания почвы с водой;

весы квадрантные с устройством пропорционального дозирования ВКПД-40 г с погрешностью взвешивания не более 2%;

рН-метр или иономер с погрешностью измерений не более 0,05 рН;

электрод стеклянный для определения активности ионов водорода;

электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда по ГОСТ 17792-72 или аналогичный;

дозаторы с погрешностью дозирования не более 2% или цилиндры 2-го класса точности по ГОСТ 1770-74;

кассеты десятипозиционные с емкостями вместимостью 200 см или колбы конические вместимостью 250 см по ГОСТ 25336-82;

установки фильтровальные десятипозиционные или воронки стеклянные по ГОСТ 25336-82;

посуду мерную лабораторную стеклянную по ГОСТ 1770-74;

пипетки 2-го класса точности по НТД;

стаканы химические вместимостью 50 см по ГОСТ 25336-82;

чашки фарфоровые диаметром 7 см;

термометр лабораторный с диапазоном измерений 15-30 °С и ценой делений 1°;

термостат с автоматической регулировкой, обеспечивающий температуру нагревания 105 °С;

бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026-76;

калий хлористый по ГОСТ 4234-77, х.ч.;

стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда по ГОСТ 8.135-2004;

воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72 с удельной электрической проводимостью не более 5·10 См/см.

3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. Приготовление раствора хлористого калия концентрации

0,746 г хлористого калия, прокаленного до постоянной массы при температуре 500 °С, взвешивают с погрешностью не более 0,001 г, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см и растворяют в дистиллированной воде, доводя объем до метки. Приготовленный раствор тщательно перемешивают.

3.2. Определение константы кондуктометрической ячейки (датчика)

Датчик кондуктометра погружают в раствор хлористого калия концентрации 0,01 моль/дм и определяют электрическую проводимость.

Константу датчика ( ), см , вычисляют по формуле

где 1,411 — удельная электрическая проводимость раствора хлористого калия концентрации 0,01 моль/дм при 25 °С, мСм/см;

— измеренная электрическая проводимость раствора хлористого калия концентрации 0,01 моль/дм , мСм;

— коэффициент поправки для приведения электрической проводимости, измеренной при данной температуре, к 25 °С.

Если прибор имеет температурный компенсатор, =1. При отсутствии температурного компенсатора определяют температуру раствора хлористого калия с помощью лабораторного термометра и находят значение коэффициента по таблице

4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. Приготовление водной вытяжки из почвы

Пробы почвы массой 30 г, взвешенные с погрешностью не более 0,1 г, помещают в емкости, установленные в десятипозиционные кассеты или в конические колбы. К пробам приливают дозатором или цилиндром по 150 см дистиллированной воды. Почву с водой перемешивают в течение 3 мин на взбалтывателе, ротаторе или с помощью пропеллерной мешалки и оставляют на 5 мин для отстаивания.

При использовании весов пропорционального дозирования экстрагента допускается отбор пробы массой 25-30 г.

Допускается пропорциональное изменение массы пробы почвы и объема дистиллированной воды при сохранении отношения между ними 1:5 и при погрешности дозирования не более 2%.

4.2. Определение электрической проводимости

После 5-минутного отстаивания в суспензию погружают датчик кондуктометра и определяют электрическую проводимость. После каждого определения датчик тщательно промывают дистиллированной водой.

Если прибор не имеет автоматического температурного компенсатора, определяют температуру анализируемых вытяжек или дистиллированной воды, находящейся в тех же условиях. При отсутствии кондуктометра определяют плотный остаток вытяжки.

4.3. Измерение рН

Часть почвенной суспензии, полученной по п.4.1, объемом 15-20 см сливают в химический стакан вместимостью 50 см и используют для измерения рН.

Настройку рН-метра проводят по трем буферным растворам с рН 4,01, 6,86 и 9,18, приготовленным из стандарт-титров. Показания прибора считывают не ранее чем через 1,5 мин после погружения электродов в измеряемую среду, после прекращения дрейфа измерительного прибора. Во время работы настройку прибора периодически проверяют по буферному раствору с рН 6,86.

Источник