способ определения потерь почвы от водной эрозии

| Классы МПК: | G01F17/00 Способы и устройства для определения емкости резервуаров, сосудов, полостей или объема твердых тел G01N33/24 грунтов | |

| Автор(ы): | Рябов Евгений Иванович (RU) , Лютяев Пётр Владимирович (RU) | |

| Патентообладатель(и): | Рябов Евгений Иванович (RU), Лютяев Пётр Владимирович (RU) | |

| Приоритеты: |

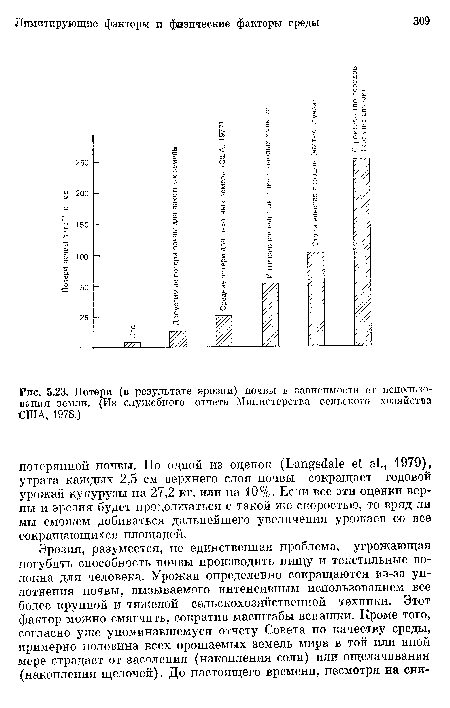

| Потери (в результате эрозии) почвы в зависимости от использования земли. (Из служебного отчета Министерства сельского хозяйства США, 1978.) |  |

Влияние эрозии на биологические компоненты в экосистеме изучено явно недостаточно. Последствия эрозионных процессов довольно сложные и зависят от взаимодействия таких факторов, как потеря органического вещества, микроорганизмов, илистой фракции и элементов питания, а также от изменения физических свойств почвы.[ . ]

ДЕГУМИФИКАЦИЯ ПОЧВЫ — потеря почвами гумуса за счет его не-компенсируемой минерализации либо удаления гумусированного слоя или его части в ходе эрозии. Д.п. один из процессов ее деградации. ДЕЗАКТИВАЦИЯ [от фр. dés — приставка, означающая удаление, уничтожение или отсутствие чего-либо и лат. aktivus — деятельный] — удаление или уменьшение радиоактивного загрязнения поверхности различных предметов, сооружений, почвы. Д. погружением предполагает полное погружение объекта в рабочую среду (дезактивирующий раствор). Д. переплавкой предполагает плавление металла и удаление радиоактивных веществ со шлаком.[ . ]

Богатые 1умусом почвы в большей степени, чем другие подвержены ветровой эрозии еще и потому, что они менее других подвержены образованию на их поверхности почвенной корки. Образование почвенной корки не только приводит к увеличению противодефляционной стойкости, но и сопровождается уменьшением интенсивности сдувания почвы и сокращением общего объема потерь почвы от ветровой эрозии. Потери почвы с полей, покрытых коркой , в среднем в шесть раз меньше, чем с полей без корки, независимо от гранулометрического состава почвы оос1шГГ, 81сИо Л ау, 1965).[ . ]

Приемы ухода за почвой, направленные на эффективное использование воды, заключаются в борьбе с эрозией почвы, сохранении влаги регулированием стока и повышением водопоглощающей способности почвы. Они могут включать такие приемы, как мульчирование или низкое скашивание трав в садах для уменьшения потерь воды из почвы. Поскольку садовые растения являются наибольшими потребителями воды, обычно не применяются такие радикальные приемы сухого земледелия, как парование для сохранения почвенной влаги без применения орошения. При паровании, чтобы накопить в почве влагу, землю не засевают в течение целого года и обрабатывают лишь с целью уничтожения сорняков. Для садовых культур, выращиваемых в условиях недостаточности воды, необходимо орошение. Однако последнее зависит от наличия крупных источников воды; такой источник следует создать, если нет уже готовых ирригационных сооружений и если поблизости нет озер и рек с достаточным запасом воды. Одной из возможностей является устройство оросительных колодцев. Колодцы должны быть с большим дебитом, способным обеспечить количество воды, достаточное для полива. Все большее значение для целей орошения приобретают водохранилища и пруды. Обычно они создаются перегораживанием оврагов земляными плотинами или обвалованием впадин, заполняемых в период дождей и в весеннее половодье.[ . ]

В США Службой охраны почв приняты более высокие уровни допустимых потерь почвы: 2-11 т/га в год в зависимости от мощности почвы, а в Кении для мощных суглинистых почв, развитых на вулканических отложениях, допускаются еще большие значения — 13-15 т/га в год. Следует отметить, что задача установления допустимого уровня потерь почвы, помимо естественно-научного, имеет и экономический характер. Верхний уровень определяется, в значительной мере, экономическими соображениями — наличием сил и средств для защиты почв от эрозии на единицу пораженной площади.[ . ]

Размах ирригационной эрозии, так же как и других видов эрозии, зависит от сочетания ряда изменяющихся в пространстве и времени факторов. Однако многие из них поддаются воздействию человека. К таким факторам относятся интенсивность искусственного дождя, размер и скорость падения капель, расход воды при поверхностных способах полива, уклон и форма склона, длина поливного участка, длительность полива, водопроницаемость и противоэрозионная стойкость почвы. Регулируя эти факторы, можно в известных пределах управлять процессами эрозии при поливах, добиваясь снижения потерь почвы до допустимого уровня.[ . ]

Физическое состояние почвы определяется главным образом содержанием в ней органического вещества. В полевых почвах содержание органического вещества можно сохранить и даже увеличить с помощью севооборотов и внесения органического вещества в форме навоза. При горшечной культуре органическое вещество часто добавляют в форме торфа. В последнее время предлагались химические структурообразователи, например крилаты, но они не нашли практического применения. Проблема сохранения почвы осложняется тем, что большинство приемов обработки, в противоречие первому впечатлению, не помогают улучшению ее структуры. Даже польза от внесения материалов растительного происхождения может более чем перекрываться уплотнением, потерей органического вещества в результате окисления и эрозии почвы. Для сохранения структурности особенно тщательный уход требуется глинистым почвам. При обработке в слишком влажном состоянии они сильно уплотняются. Применение на влажных глинистых почвах тяжелой техники, например уборочных машин, серьезно нарушает структуру и часто приводит к уплотнению почвы. Меньшую проблему это составляет на песчаных и торфяных почвах, структура которых в общем не является спорным вопросом.[ . ]

При изучении ветровой эрозии почв также применяют метод активного эксперимента в натурных условиях, по своим целям и задачам аналогичный методу стоковых площадок. Организовать такого рода исследования еще сложнее, чем в случае со стоковыми площадками, поскольку практически невозможно защитить изучаемую площадку от эоловых ианосов с прилегающих территорий, а учесть их довольно сложно. Кроме того, в отличие от водной эрозии, в случае с ветровой эрозией нет простого способа учета суммарных потерь почвы. Их определяют с использованием указанных выше методов, основанных на учете изменения уровня почвенной поверхности, либо путем измерения переноса почвы в разных точках изучаемой территории с помощью пылеуловителей. Поэтому измерительные устройства (пылеуловители) приходится распределять по всей изучаемой территории.[ . ]

Вред сельскому хозяйству от эрозии огромен (рис. 20). По подсчетам С. С. Соболева (1961), ежегодные потери почвенной массы в бывш. СССР в результате смыва с полей талыми и дождевыми водами составляли 535 млн т. В смытой массе почв содержалось питательных для растений веществ: азота (М) — 1229 тыс. т, фосфора (Р205) — 593 тыс., калия (К20) — 12 млнт, что в пересчете на минеральные удобрения составляет такое их количество, какое не производила вся туковая промышленность страны в 1960 г. Развитие плоскостной водной эрозии приводит к быстрой потере почвенного плодородия. За 15—20 лет степень смытости почв (см. табл. 58) может возрасти на одну градацию.[ . ]

Определение интенсивности потерь почвы от эрозии — вполне разрешимая задача, хотя и трудоемкая. Методы определения интенсивности потерь почвы от разных видов эрозии будут рассмотрены в специальном разделе. Гораздо труднее измерить скорость почвообразовательного процесса. Чаще всего для этой цели определяют каким-либо способом (например, радиоуглеродным методом) время образования гумусового горизонта и измеряют его мощность. Разделив мощность гумусового горизонта на время его образования получают среднюю скорость почвообразовательного процесса в мм/год.[ . ]

Особенно опасна плоскостная эрозия, дающая толчок для развития оврагов, прежде всего тем, что ее проявление слабо заметно. Если с пашни площадью 1 га смыт слой почвы мощностью всего 1 мм в год, т.е. примерно 10 т, это остается незамеченным, хотя во многих случаях естественное возобновление почвы значительно ниже. Другой пример еще более нагляден. Если на поле в 100 га образовался овраг длиной 100 м, шириной 5 м и глубиной 2 м, то потери почвы и подпочвы составляют 600—800 м3. Утраты же от смыва самого плодородного верхнего слоя толщиной 1 см с такой же площади (100 га) эквивалентны потере примерно 10 000 м3 почвы. Чтобы яснее представить величину ущерба, следует иметь в виду, что допустимый уровень эрозии для мощных черноземов равен 3 т/га, обыкновенных и южных — 2,5, темно-каштановых почв — 2 т/га. Однако реальные потери почвы часто превышают указанные пределы ее естественного восстановления.[ . ]

Многие государства древнего мира потеряли свое могущество, а иные (Хорезм, некоторые государства Северной Африки) совсем исчезли в результате хищнического отношения к почве. Истощение почв превращает страну в пустыню. Истребление лесов вызывает иссушение, распыление и эрозию почв. Лес задерживает ветры и испарением воды смягчает климат, поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. Лес замедляет таяние снега, и талая вода, постепенно увлажняя поля, восполняет грунтовые воды. Вследствие этого в реках сохраняется постоянный уровень воды, менее интенсивны наводнения. Особенно необходимы леса в горах, где переплетенные корни деревьев предохраняют почву от размыва, задерживают потоки, препятствуют образованию оврагов.[ . ]

Эффективность мульчирования зависит от площади проективного покрытия поверхности мульчирующим материалом. Опыты показали, что при одинаковом покрытии поверхности мульча из пожнивных остатков пшеницы, кукурузы, сорго бьша одинаково эффективна. По данным службы охраны почв США для эффективной защиты почвы от эрозии рекомендуется вносить 2,5-5 т/га соломы или сена, 10-12,5 т/га стержней кукурузных початков, 15-20 т/га навоза и другие мульчирующие материалы. В качестве мульчи используется также жидкий навоз, взятый из аэрируемых окислительных траншей. Установлено, что распределение его но поверхности слоем толщиной 10-20 мм (3,5-7 т/га твердого вещества) более чем в два раза сокращает поверхностный сток, снижает потери почвы и питательных веществ (Михайлина, 1977).[ . ]

Среди различных форм проявления водной эрозии значительный вред окружающей среде и в первую очередь почвам приносит овражная эрозия. Экологический ущерб от оврагов огромен. Овраги уничтожают ценные сельскохозяйствнные земли, способствуют интенсивному смыву почвенного покрова, заиливают малые реки и водохранилища, создают густорасчленен-ный рельеф (рис. 15.1). Площадь оврагов только на территории Русской равнины составляет 5 млн га и продолжает увеличиваться. Подсчитано, что ежедневные потери почв из-за развития оврагов достигают 100—200 га.[ . ]

Разновидностью водной является ирригационная эрозия. Она развивается в результате нарушения правил полива при орошаемом земледелии. Развевание верхних горизонтов почвы под влиянием сильных ветров называется ветровой эрозией, или дефляцией. При дефляции почва теряет самые мелкие частицы, с которыми выносятся важнейшие для плодородия химические вещества. Развитию ветровой эрозии способствуют уничтожение растительности на территории с недостаточной атмосферной увлажненностью, неумеренный выпас скота, сильные ветры. Ей больше всего подвержены супесчаные, а также плодородные карбонатные черноземы. Во время сильных бурь частицы почвы могут с больших площадей уноситься на значительные расстояния. По данным М. L. Iackson (1973), на планете ежегодно до 500 млн. т пыли попадает в атмосферу. Из истории известно, что пыльные бури разрушали незащищенные почвы огромных сельскохозяйственных территорий Азии, Южной Европы, Африки, Южной и Северной Америки, Австралии. В настоящее время они становятся национальным или региональным бедствием многих государств. Потери почв от ветровой эрозии составляют в наиболее катастрофические годы до 400 т/га. В США в 1934 г. в результате разразившейся бури в районе распаханных прерий Великой равнины около 20 млн. га пашни были превращены в бросовые земли, 60 млн. га резко снизили свое плодородие. По данным R. P. Beasley (1973), в 30-х годах в этой стране было более 3 млн. га (около 775 млн. акров) сильноэродированных земель, в середине 60-х годов их площадь несколько уменьшилась (738 млн. акров), а в 70-х годах она вновь увеличилась. В погоне за прибылью от продажи зерна были распаханы пастбища и залуженные склоны. И это моментально сказалось на устойчивости почв от развеивания. Потери урожая на таких почвах сегодня составляют 50—60%. Аналогичные явления встречаются повсеместно.[ . ]

Ущерб — фактические или возможные экономические и социальные потери в результате к.-л. событий или явлений, в т.ч. в результате изменения Iсреды природной, ее загрязнения. У. возникает от пря-■мого разрушения материальных ценностей, ухудшения предпосылок ведения хозяйства и воздействия на здоровье человека. Может усиливаться в ходе природных цепных реакций. Возникает не только на выходе хозяйственного цикла, но и на его входе (напр., в связи с необходимостью предварительной очистки загрязненных вод в технологических процессах, требующих чистой воды, вообще при водопод-готовке). В зависимости от временного интервала и степени воздействия различают одномоментный У., перманентный У. (напр., при эрозии и засолении почв), латентный У. (проявляющийся лишь со временем), а также У, возрастающий со временем.[ . ]

Таким образом, непреднамеренно вызванная человеком ускоренная эрозия почв на полях, пастбищах и других землях (нередко она достигает катастрофических величин в 50-100 т/га-год и даже от 100 до 500 т/га-год) сопровождается не только другими бедствиями, но в отдельных случаях становится неожиданным благом. Впрочем, плата за столь суперэкстенсивное природопользование всегда намного выше, чем выгоды и часто измеряется она огромным количеством человеческих жизней, гибелью домашнего скота, разрушением или полной потерей жилищ, нашествием эпидемий и т.п.[ . ]

Эти модели позволяют решать задачи оценки эффективности противодефляцион-ных мероприятий или их систем с разной степенью точности. Все они нуждаются в дальнейшем экспериментальном и теоретическом обосновании и в адаптации к новым почвозащитным технологиям. В этом же направлении продолжается совершенствование новой версии американской системы прогнозирования ветровой эрозии почв — WEPS (Hagen, 1991).[ . ]

Помимо рассмотренной существует еще ряд методик определения возможных потерь почвы от ветровой эрозии за год, а также методики расчета потерь почвы за одно явление водной или ветровой эрозии с использованием таких моделей, как CREAMS (Knisel, 1980), ANSWERS (Beasley, Huggins 1982) и других. Метод математического моделирования очень гибкий. Из частных моделей водной, ветровой и ирригационной эрозии можно создать комплексную модель эрозии почв, которая, в свою очередь, может стать частью модели продуктивности агробиогеоценоза такой, например, как модель EPIC (Williams ei—®L, 1984).[ . ]

Противоэрозионная эффективность глубокой вспашки в районах проявления эрозии от стока ливневых осадков зависит, с одной стороны, от слоя и интенсивности ливней и с другой — от механического состава, объемной массы и влажности почв, то есть от факторов, определяющих их водопроницаемость и влагоемкость. В засушливых условиях увеличение глубины взрыхленного слоя почвы в весенний и летний периоды при малой относительной влажности воздуха приводит нередко к увеличению потери влаги на физическое испарение. В результате на участках с глубокой отвальной вспашкой часто наблюдается сильное иссушение почвы и заметно снижается урожайность культур.[ . ]

Форма и крутизна склона также оказывают влияние на ход процесса ветровой эрозии почв, причем это влияние аналогично влиянию на ход процесса водной эрозии. Сильнее всего от дефляции страдают почвы выпуклых склонов, слабее всего — почвы вогнутых склонов. Чем больше крутизна склона, тем больше потери почвы от ветровой эрозии.[ . ]

Смыв и размыв земель приводят к заиливанию водоемов, обмелению рек, засорению оросительной сети. Потери несут также рыбное хозяйство, транспорт, энергохозяйство. Урон в сельском хозяйстве от засухи, болезней растений и животных и т.д. значительно меньше, чем от эрозии почвы.[ . ]

Расходные статьи складываются из затрат на проектирование и осуществление мероприятий по охране почв. Эти статьи расхода определить довольно легко, для этого существуют апробированные методы. Доходные статьи складываются из прибыли от прироста продукции, обусловленного мероприятиями по охране почв, из экономии сил и средств, а также из предотвращенного ущерба. Доходные статьи рассчитать сложнее. Если для расчета сэкономленных средств и сил существуют апробированные методы, то методы расчета предотвращенного ущерба еще только разрабатываются. Экономисты прибегают к косвенным методам. Например, приравнивают стоимость ущерба стоимости удобрений, которыми можно возместить потерю питательных веществ в смытой почве. Недостатки такого подхода очевидны, а результатом его применения будет недооценка фактического ущерба. Результаты расчета эффективности мероприятий по предупреждению эрозии почв, выполненные с использованием имеющихся методик, свидетельствуют о том, что в арсенале проектировщиков имеется целый ряд мероприятий, осуществление которых оказывается экономически выгодным. К ним относятся многие агротехнические мероприятия, выполняющие не только почвозащитные, но и водо- и снегорегулирующие функции. Они обеспечивают прибавку урожая за счет улучшения водного режима почв. Ряд мероприятий позволяет не только защитить почву, но и сэкономить ресурсы. Например, выращивание сельскохозяйственных культур на фоне нулевой обработки требовало затраты всего 8,5 л/га дизельного топлива, на фоне минимальной обработки — 23, тогда как в условиях обычной обработки — 50,3 л/га (Михайлина, 1977).[ . ]

Следует также учитывать, что поделка углублений приводит к увеличению поверхности почвы, что может повлечь дополнительные потери влага ка испарение. Поэтому весной необходимо как можно быстрее заровнять поверхность и провести закрытие влага боронованием. Эффективность этих приемов зависит также от крутизны склона. На склонах крутизной более 4-5° их применение нецелесообразно. Более того, оно может привести к формированию концентрированного стока и развитию линейных форм эрозии в случае прорыва микроформ в верхней части склона. Поэтому применение указанных мероприятий целесообразно сочетать с поделкой водоотводных борозд.[ . ]

Наиболее общей задачей, решаемой с привлечением пассивных экспериментов, является определение объема потерь, переноса или накопления почвы в зависимости от факторов эрозии. В эту группу отнесены методы наблюдения и измерения, которые не сопровождаются вмешательством в естественный ход процессов и не оказывают влияния на конечный результат этих процессов. Степень «вмешательства» в естественное течение изучаемых процессов изменяется от метода к методу. Отсутствием всякого влияния на естественное течение процессов эрозии характеризуются методы, основанные на измерении объема наносов, отложенных водными и воздушными потоками, на измерении объема русел временных водных потоков и на повторном измерении геометрии почвенной поверхности.[ . ]

В Черноземной полосе России только за 4 года (1976 — 1980) площадь эродированных земель, по данным Института земледелия и защиты почв от эрозии, возросла с 2,8 млн га (15,2% общей площади) до 4 млн га (2,8%), с потерей 30 — 60% урожая. В целом по стране в крайне опасном состоянии находится 12 млн га пашни (53%). Ежегодно сносится 1,5 млрд т почвы, что равносильно утрате 180 млн т зерна [61]. В настоящее время свыше половины почв подвержены эрозионной опасности [62].[ . ]

Однако следует иметь в виду, что применение навоза в повышенной норме, в соответствии со снижением количества гумуса в смытой почве, не может сразу восстановить плодородие смытой почвы. Учитывая, что только 20—30 % заправленного в почву навоза закрепляется в ней в форме гумуса, можно рассчитать норму внесения навоза в смытые почвы, Она должна быть в среднем в 3—5 раза выше величины потери гумуса от эрозии.[ . ]

Следовательно, определение необходимой ширины защищаемого поля сводится к нахождению его протяженности в направлении ветра, при которой потеря почвы от ветровой эрозии не превысит допустимой величины. К полученной величине следует прибавить ширину защитной зоны, создаваемой в результате образования «ветровой тени” за защитной полосой, примыкающей к защищаемой полосе с наветренной стороны. Очевидно, что необходимая ширина поля будет тем больше, чем меньше отличается от прямого угол между длинной стороной поля и направлением ветра. Необходимая ширина защищаемого поля зависит от противодефляционной стойкости почвы, которая при прочих равных условиях определяется её гранулометрическим составом. Поэтому, чем легче почва по гранулометрическому составу, тем меньше допустимая ширина защищаемой полосы. Для почв одинакового гранулометрического состава она будет зависеть от скорости ветра: чем больше скорость ветра, тем меньше ширина полосы (табл.9.1).[ . ]

Огромные шющада изымают искусственные водохранилища. Около половины пахотных земель планеты охвачены эрозией.[ . ]

Орошение дождеванием — более совершенный и прогрессивный способ орошения. В принципе технология орошения дождеванием должна быть такова, чтобы сток и смыв почвы не имели места. Опыт показывает, однако, что на полях, орошаемых дождеванием, часто формируется поверхностный сток и наблюдается смыв почвы. В то же время процессы эрозии почв при орошении дождеванием, особенно в случае с машинами периодического действия, изучены недостаточно. Для оценки величины возможных потерь почвы от эрозии при орошении дождеванием может бьггь использована приведенная выше модель Ц.Е.Мирцхулавы при условии допущения постоянства интенсивности искусственного дождя по территории орошаемого поля и во времени.[ . ]

Необходимо отметить, что к настоящему времени разработан весьма обширный перечень противоэрозионных мероприятий, который непрерывно продолжает пополняться все новыми мероприятиями по охране почв от эрозии. Каждое из мероприятий направлено на регулирование одного или несколько факторов эрозии почв. Эффективность предлагаемых мероприятий (основные типы этих мероприятий будут детально рассмотрены ниже) чаще всего бывает достаточно хорошо изучена. Задача состоит в том, чтобы используя эти мероприятия, разработать зональные почвозащитные системы земледелия. Для скорейшего внедрения этих систем помимо прочего необходимы и количественные методы прогнозирования потерь почвы от эрозии в условиях почвозащитной системы земледелия с включением в нее комплекса противоэрозионных мероприятий. Надежные методы прогнозирования потерь почвы от эрозии позволяют существенно ускорить разработку почвозащитной системы земледелия поскольку они позволяют предварительно оценить эффективность различных противоэрозионаых мероприятий аналитическим путем и, основываясь на оценке факторов эрозии почв в каждом конкретном случае, предложить оптимальные варианты почвозащитных систем земледелия для производственных испытаний. Современные методы прогнозирования потерь почвы от эрозии будут рассмотрены в главе 7.[ . ]

Основная площадь земельных угодий нашей страны располагается в лесостепной и степной зонах, где пахотные земли занимают соответственно 47 и 57%. За последние десятилетия в результате хозяйственной деятельности человека отмечены коренные изменения основных свойств черноземов, в частности уменьшились запасы гумуса (в лесостепном Поволжье за 100 лет потери гумуса составили 56-69% от исходных), ухудшилась структура почв и т.д. Начались процессы деградации пастбищных земель, из-за нерациональных методов орошения — возросли темпы заболачивания, засоления, осолонцевания, активизировались процессы ветровой и водной эрозии и многие другие.[ . ]

Математические модели являются не только средством познания, но и объектом исследования. В связи с этим в эрозиоведении, как и в других науках, распространяются методы вычислительного эксперимента. Вычислительный эксперимент позволяет исследовать, например, комплексную модель агробиогеоценоза, состоящую из подмоделей, в том числе эрозионных, описывающих функционирование этого агробиогеоценоза. Создание таких комплексных моделей все более широко распространяется в связи с увеличением доступности высокопроизводительных ЭВМ. В качестве примера можно привести комплексную модель ЕРЮ (УДШапк е1 а1., 1984), созданную в целях выявления зависимости плодородия почвы от эрозии. Она состоит из большого числа простых и комплексных подмоделей, описывающих: погоду (осадки, температуру, солнечную радиацию, ветер), температуру почвы, гидрологию (объем стока, максимальную интенсивность стока, впитывание воды почвой, внутрипочвенный сток, эванотранспирацшо, снеготаяние), динамику элементов минерального питания (азота, фосфора), рост растений (потенциальный рост, ограничивающие факторы), систему механической обработки почвы, влияние мелиораций (дренаж, орошение, удобрение, известкование, внесение пестицидов) эрозию (дождевую, ирригационную, ветровую) и экономику землепользования. Для описания эрозии почв в модели ЕРЮ использованы модифицированные версии «универсального уравнения потерь почвы” и «уравнения ветровой эрозии», подробно рассмотренные в главе 7. Указанная модель имитирует перечисленные процессы с шагом в одни сутки. Она позволяет исследовать зависимость плодородия почвы от эрозии в условиях применения произвольно заданных систем земледелия для произвольно заданных временных отрезков. Даже столь громоздкая на первый взгляд модель в настоящее время может быть широко использована, поскольку её про1рамма занимает всего 280К, что значительно меньше общего объема оперативной памяти современных персональных ЭВМ.[ . ]

Источник

➤ Adblockdetector