Потери при прокаливании почв

В предварительно прокаленную и взвешенную платиновую чашечку помещают 5 гр. воздушно-сухой почвы и прокаливают на горелке, время от времени перемешивая, почву платиновым шпателем: прокаливание следует вести осторожно, начиная со слабого нагревания и лишь постепенно усиливая пламя горелки; когда органическое вещество сгорит, горелку отставляют, дают почве охладиться, тщательно ее перемешивают, счищают кисточкой со шпателя приставшую к нему почву и снова сильно прокаливают чашечку на горелке в течение минут десяти, но уже без шпателя; затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Так как обожженная почва сильно гигроскопична, то взвесить с надлежащей точностью прокаленную почву с первого раза не удается; первым взвешиванием обычно можно установить точно вес до сотых грамма; после этого снова прокаливают минут 10-15, охлаждают и тогда уже взвешивают окончательно.

Помножив определенную таким образом потерю от прокаливания 5-ти грамм воздушно-сухой почвы на 20, вычтя из произведения процентное содержание воды в воздушно-сухой почве и переведя полученную разность на 100 гр. сухой почвы (т. е. помножив на 100/(100-А), где А гигроскопическая вода в %% от воздушно-сухой почвы), получают потерю от прокаливания сухой почвы в %% от сухой почвы. 100 минус полученное таким образом число даст процентное содержание в сухой почве минеральных веществ.

Значительно сложнее вопрос об определении потери от прокаливания (минеральных веществ) почвы в том случае, когда почва содержит минеральные вещества, улетучивающиеся при нагревании или разлагающиеся с частичным улетучиванием. Мы здесь рассмотрим лишь случаи содержания в почве карбонатов щелочно-земельных металлов и хлоридов, как наиболее часто встречающихся веществ из указанной категории.

1. Когда почва содержит углесоли щелочно-земельных металлов, то более или менее точное определение потери от прокаливания представляет известные затруднения вследствие частичного разложения этих солей с улетучиванием СО2; потеря от прокаливания и вычисленная по ней химически-связанная вода будут выше истинных на количество улетучившейся углекислоты, при чем получаемое превышение будет зависеть не только от содержания в почве углесолей, но и от t° и продолжительности прокаливания. Наиболее распространенный прием устранения этой неточности, состоящий в том, что прокаленная почва смачивается раствором углекислого аммония и просушивается в сушильном шкапу при 150° до постоянного веса, — очень ненадежен по следующим причинам. С одной стороны, встречаются почвы, в которых не удается углекислым аммонием восстановить всю углекислоту (даже при многократном смачивании углекислым аммонием), потерянную углесолями при прокаливании; с другой стороны, встречаются почвы, очень энергично задерживающие углекислый аммоний. Лучшие результаты вообще дают, по нашим исследованиям, следующие два способа.

а) Удаляют всю углекислоту углесолей сильным прокаливанием почвы до постоянного веса; к полученной таким образом потере от прокаливания прибавляют количество содержащейся в почве углекислоты; способ этот имеет тот недостаток, что при прокаливании на газе (горелка Теклю!) почва, при содержании в газе сернистых соединений (что обычно и бывает), поглощает серную кислоту, и вес прокаливаемой почвы с некоторого момента начинает вместо понижения постепенно возрастать 1 ); поэтому определение это производить на газе не приходится; нужно применять в этом случае или спиртовые или бензиновые горелки Бартеля.

b) Сжигание органического вещества почвы производится все время на слабом пламени; чашка не должна раскаливаться сильнее, нежели до тёмнокрасного каления; прокаливание в атом случае надо производить на горелке с грибовидной насадкой; если применяются горелки Теклю (среднего размера), то постепенно усиливая пламя, при расстоянии между дном чашки и поверхностью гриба около 6 стм., можно, без всякого опасения разложить углекислый кальций, довести пламя горелки до полной силы; в таком случае t° на дне чашки, покрытой пластинкой, будет около 600°, а при этой температуре углекислый кальций не разлагается; но если в почве содержится в заметном количестве углекислый магний, то этот способ не применим: углекислый магний может весь разложиться уже при 200°. Поэтому при содержании в почвах углекислого магния приходится мириться с недостатками и мешкотностью первого из указанных способов и прокаливать почву до полного удаления СO2.

2. Присутствие в почве хлористых солей также усложняет определение потери от прокаливания, так как соли эти сравнительно легко улетучиваются; если содержание в почве хлористого натра настолько велико, что ошибка, происходящая от его улетучивания может заметно отразиться на величине потери от прокаливания, то и в этом случае прокаливание почвы необходимо вести при известных условиях: или на очень сильном пламени, чтобы удалить весь хлористый натр (из полученной величины потери от прокаливания в этом случае необходимо отнять содержание в почве хлористого натра, вычисленное на основании определения содержания хлора в водной вытяжке), или, наоборот, прокаливание вести ниже той температуры, при которой начинается улетучивание хлористого натра (при t° плавления хлористото натра, 770°-820°, происходит уже заметное испарение этой соли).

1 ) Применение защитных кружков из аебеета при этом определении невозможно, так как асбест поглощает много тепла и пламени горелки оказывается недостаточным для удаления всей CО2 углесолей.

Относительно этих двух способов наши исследования показывают следующее. При прокаливании хлористого натра на полном пламени горелки Теклю действительно можно удалить его нацело; но, во-первых, даже при сравнительно небольших количествах NaCl для этого требуется прокаливать несколько часов; во-вторых, удалить весь хлористый натр в присутствии почвы не удается, так как часть натрия задерживается почвою; в-третьих, в почве могут быть и иные хлористые соли. На основании приведенных соображений способ сильного прокаливания мы считаем вообще ненадежным. В том случае, когда органическое вещество почвы может быть удалено при температуре не выше, чем около 600° (что в действительности и можно достигнуть для большинства почв) и почва не содержит заметных количеств легко разлагающихся углесолей магния, то и здесь, как в случае почв, содержащих только СаСО3, более надежным способом является прокаливание почвы при t° не выше 600° (при этой температуре хлористый натр еще не улетучивается. Определение потери от прокаливания взвешиванием почвы в лодочке после определения гумуса по Густавсону. Так как сжигание органического вещества по Густавсону производится при t°, находящейся ниже температуры разложения углекислого кальция, то взвешиванием почвы в лодочке по окончании определения гумуса мы получаем, в случае отсутствия в почве легко разлагающегося углекислого магния, верную величину потери от прокаливания. Однако способ этот обладает двумя недостатками: во-первых, часто для определения гумуса берется навеска слишком малая для более или менее точного определения потери от прокаливания; во-вторых, главное то, что при таком способе определения почти невозможно взвесить почву совершенно безводную: при тех операциях, какие приходится производить с лодочкой, почва успевает поглотить то или другое количество воды. Таким образом этот способ определения потери от прокаливания, несмотря на все его удобства, нельзя вообще рекомендовать.

Примечание. Необходимо вообще иметь в виду, что при рассматриваемом здесь определении, как и при определениях других соединений и элементов в почве, часто приходится считаться со свойствами анализируемого образца: тот способ, который совершенно пригоден для одной почвы, может давать ненадежные или неверные результаты для другой.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Определение потери при прокаливании

Потерей при прокаливании (п.п.п.) называют убыль в массе при нагревании почвы до 900 °С. При прокаливании почва теряет воду, гумус, С02 карбонатов, адсорбированные газы и частично хлориды. Величиной потери пользуются для вычисления общего содержания минеральных веществ в почве, для вычисления содержания химически связанной воды и для пересчета содержания элементов минеральной части почвы на прокаленную навеску.[ . ]

В доведенном до постоянной массы фарфоровом тигле на аналитических весах отвешивают 1,0000 г почвы, пропущенной через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм.[ . ]

Тигель с навеской почвы ставят в холодную муфельную печь. Нагревают печь до 900 °С и прокаливают почву при этой температуре в течение 1 ч, считая время с момента установления требуемой температуры.[ . ]

Вынимают тигель из муфельной печи, ставят в эксикатор, закрывают крышкой и переносят эксикатор в весовую комнату. После 20 — 30 мин охлаждения тигель взвешивают без крышки.[ . ]

Прокаленная почва гигроскопична и энергично поглощает водяные пары из воздуха. Поэтому сначала взвешивают тигель с прокаленной почвой с точностью до сотых долей грамма, а затем уточняют массу при взвешивании после повторного прокаливания.[ . ]

Повторное прокаливание проводят 10 — 20 мин. Тигель для повторного прокаливания можно ставить в нагретую муфельную печь. При повторном взвешивании сначала на чашку весов кладут разновески, соответствующие массе, установленной при предыдущем взвешивании, и только после этого быстро ставят на весы тигель из эксикатора и устанавливают точную массу прокаленной почвы перемещением рейтера. При увеличении массы за окончательную массу принимают наименьшую.[ . ]

В засоленных карбонатных почвах в величину п.п.п. вносят поправку на содержание хлора в водной вытяжке.[ . ]

Источник

1.3. Определение потери при прокаливании

На аналитических весах отвешивают около 1 г почвы, пропущенной через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм, и помещают во взвешенный фарфоровый тигель (высота 3-4 см, верхний диаметр до 4 см). Тигель ставят в муфельную печь и прокаливают почву при 750-800 о С в течение 2-3 ч. Охлаждают в эксикаторе и быстро взвешивают. Убыль в весе соответствует потерям при прокаливании. Они состоят из потерь адсорбированной, кристаллизационной и конституционной воды, потерь от выделения СО2 при разложении карбонатов, органического вещества и пр. Результаты записывают в форму 2.

Почва, генетический горизонт, глубина образца, см

Масса тигля с воздушно-сухой почвой, г

Масса тигля с прокаленной почвой, г

Масса воздушно-сухой почвы (m0), г

Потеря массы почвы после прокаливания (m1), г

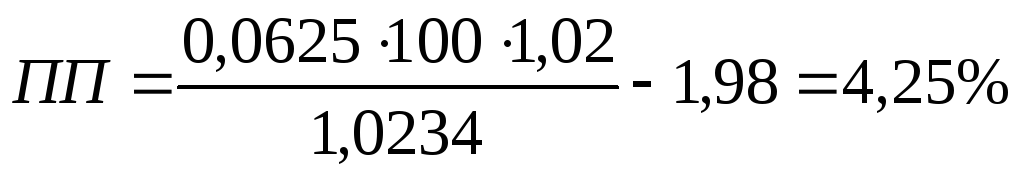

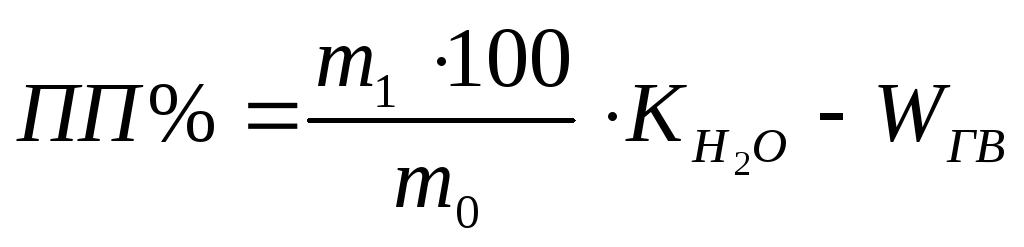

Величину потери при прокаливании находят по формуле:

где ПП – потери при прокаливании, %; m1 – масса компонентов, теряющихся при прокаливании, г; m0 – навеска воздушно-сухой почвы, г;

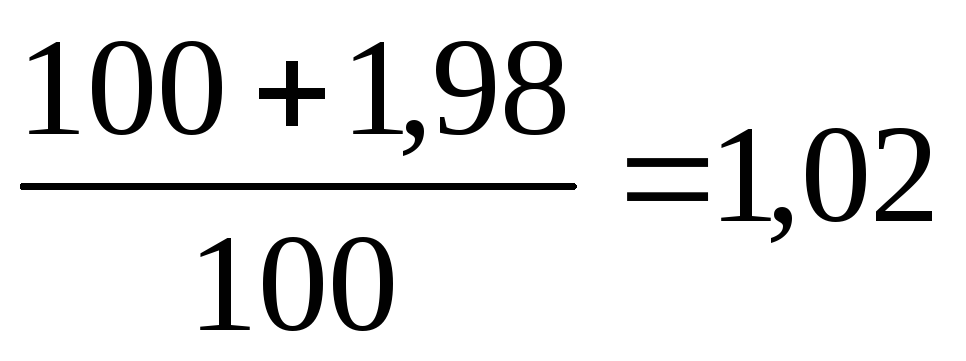

Пример расчета. Навеска воздушно-сухой почвы (m0) равна 15,2675-14,2342 = 1,0234 г. Вес прокаленного остатка – 0,9609 г. Потеря массы почвы после прокаливания (m1) составила 15,2576 – 15,1951 = 0,0625 г. Содержание гигроскопической воды в почве равно 1,98 %. Коэффициент пересчета на сухую почву (

Величину потери при прокаливании используют для пересчета результатов валового анализа на прокаленную почву, т.е. на ее минеральную часть.

1.4. Спекание почвы с содой

Для разложения почвы и перевода ее нерастворимых соединений в растворимые производят спекание почвы с содой. Перед спеканием из плотных беззольных фильтров вырезают 5-7 кружочков по размеру дна тигля и кладут их на дно тигля. Из такого же фильтра сворачивают конус по размеру внутренней поверхности тигля так, чтобы конус плотно прилегал к его стенкам и был на 1-2 мм ниже края тигля, острый угол конуса при этом загибают. Кружочки и конус пропитывают насыщенным раствором сульфата калия (К2SO4) периодически подсушивая их в сушильном шкафу. Эта операция необходима для того, чтобы предотвратить разрушение тигля в процессе спекания почвы. В подготовленный таким образом тигель переносят подготовленную для спекания смесь почвы и плавня. Для приготовления смеси на аналитических весах отвешивают на глянцевой бумаге 0,5-1 г прокаленной почвы, растертой в халцедоновой, агатовой или яшмовой ступке до состояния пудры. Навеску почвы хорошо перемешивают с 2 г тонко растертой безводной соды + 0,1 г КNO3. Тигель закрывают фарфоровой крышкой, ставят в слабо нагретую муфельную печь и спекают 2 часа при температуре 850-900 о .

1.5. Анализ элементного состава почв

1.5.1. Определение кремния желатиновым методом

Спекшаяся смесь после охлаждения очень легко вынимается из тигля. Ее переносят в фарфоровую чашку на 200-250 мл, приливают 25 мл горячей дистиллированной воды, накрывают большим часовым стеклом и затем постепенно прибавляют 10 мл концентрированной HCl, осторожно приподнимая стекло во избежание разбрызгивания раствора.

Чашку с содержимым ставят на кипящую водяную баню и нагревают до полного растворения спека, не снимая часового стекла. Время от времени кусочки не растворившегося сплава разминают стеклянным пестиком (палочка с расплющенным концом). Затем стекло обмывают над чашкой, удаляют его и раствор выпаривают до состояния влажных солей при периодическом перемешивании стеклянным пестиком, так как возможно образование плёнки, которая будет мешать выпариванию раствора. К полученному влажному остатку прибавляют 20 мл концентрированной HCl, опять накрывают часовым стеклом и помещают на 10 мин на кипящую баню. Снимают стекло и при энергичном круговом помешивании тем же пестиком прибавляют 5 мл свежеприготовленного 2%-ного раствора желатины, продолжая быстро перемешивать раствор в течение 2-3 мин. Затем в чашку прибавляют немного мацерированной фильтровальной бумаги, приливают 25 мл горячей дистиллированной воды для растворения образовавшихся солей, оставляют на горячей бане еще на 10 мин и фильтруют декантацией (не перенося на фильтр выделившийся осадок SiO2) через фильтр с белой лентой, диаметром 11 см в мерную колбу на 250 мл. Под конец осадок из чашки переносят на фильтр, смывая его сильной струей горячего раствора 1% HCl. Чашку тщательно вытирают кусочком фильтра, который затем смывают 1% HCl на фильтр с осадком. Осадок продолжают промывать тем же раствором до исчезновения в фильтрате реакции на железо. Для этого собирают в пробирку

2 мл кислого фильтрата прямо из под воронки и приливают 2-3 капли 10% раствора роданида калия или аммония и, если не появится красная или розовая окраска от роданида железа, то осадок заканчивают промывать двукратным наполнением воронки одной горячей водой. Подсушенный на воронке фильтр с осадком кремниевой кислоты переносят во взвешенный фарфоровый тигель, прикрывают крышкой, осторожно озоляют и прокаливают в муфеле при 900 о до постоянной массы. Результаты заносят в форму 3.

Почва, генетический горизонт, глубина образца, см

Источник