ПОЧВЕННАЯ ФАУНА

ПОЧВЕННАЯ ФАУНА. Почвенные животные по их размерам обычно подразделяются на 5 групп: нано-, микро-, мезо-, макрофауну и мегафауну. В группу нанофауны объединяют самые мелкие животные организмы, размер которых менее 0,16 мм. Это одноклеточные простейшие, живущие в воде, заполняющей почвенные поры. Микрофауна представлена мельчайшими многоклеточными организмами, преимущественно также живущими в почвенной воде (ногохвостки, клещи, нематоды, тихоходки, коловратки). Их размер от 0,16 до 1,28 мм. Мезофауна самая многочисленная часть почвенных животных. Их размер от 1,28 до 10,2 мм. Мезофауна представлена мокрицами, энхитреидами, насекомыми, многоножками, пауками, моллюсками и др. Несколько менее разнообразен состав макрофауны (размер животных от 10,2 до 81,6 мм). В этой группе наиболее распространены крупные личинки насекомых и дождевые черви. К мегафауне (размер более 81,6 мм) относят роющих позвоночных животных (змеи, ящерицы, кроты, слепыши, слепушонки, цокоры, мыши и проч). Почвенные животные заселяют, в основном, верхние (глубиной до 20–40 см) горизонты почвы, в сухих местностях лишь отдельные виды проникают на глубину нескольких метров.

Чем меньше размеры организмов, тем больше их содержится в почве. Простейшие содержатся в количестве более миллиона экземпляров в 1 г почвы. Насекомые и их личинки исчисляются тысячами экземпляров на 1 м 2 , ногохвостки и клещи – десятками тысяч, нематоды – миллионами. Число позвоночных в некоторых почвах достигает нескольких тысяч на 1 га.

Какие же группы животных определяют суммарную почвенную зоомасссу? Самые мелкие почвенные животные – простейшие, у них, несмотря на их многочисленность небольшая зоомасса. Представители мегафауны составляют менее 1% суммарной зоомассы в силу своей малочисленности. В основном, почвенная зоомасса определяется почвенной мезо- и макрофауной, т.е. беспозвоночными: членистоногими, нематодами, дождевыми червями и др.

На основании многолетних исследований была определена зоомасса почвенных беспозвоночных в ландшафтах разных природных зон (таблица 1). Как видно, наибольшая масса почвенных беспозвоночных (и, следовательно, и наибольшая общая почвенная зоомасса) приходится на широколиственные леса умеренного климата.

| Таблица 1. ЗООМАССА ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В НЕКОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ (по Ю.И. Чернову) | |

| Ландшафты | Зоомасса почвенных беспозвоночных (кг/га) |

| Типичная тундра | 90 |

| Северная тайга | 100–150 |

| Южная тайга | 300–400 |

| Широколиственные леса на серых лесных почвах | 600–2000 |

| Дубравы лесостепи | 700 |

| Полупустыни | 6 |

| Глинистые и каменистые пустыни | 2–4 |

Почвенная фауна – важный фактор почвообразования, влияющий на все свойства почвы, включая ее плодородие. Деятельность почвенной фауны ускоряет гумификацию и минерализацию растительных остатков, изменяет солевой режим и реакцию почвы, повышает её пористость, водо- и воздухопроницаемость. Огромное значение для почвообразования имеет деятельность роющих почвенных животных, которая способствует углублению гумусового горизонта и перемешиванию слоев почвы, а также создаёт водопрочную зернистую структуру почвы.

В почвах тайги, лиственных лесов и лесостепи умеренного пояса главными роющими почвенными животными являются земляные (дождевые) черви. Они содержатся в почве в огромных количества – от многих тысяч до миллиона особей на 1 га и составляют 90% и более всей зоомассы этих лесов. Установлено, что черви на протяжении одного года могут переработать до 50–380 т почвы на 1 га. Пронизывая почву ходами, глубина которых достигает 8 м, земляные черви рыхлят ее, способствуя этим лучшей аэрации и увлажнению почвы на глубине. Они перемешивают почвенные слои, ускоряют разложение растительных остатков, создают мелкокомковатую структуру почвы и, таким образом, повышают ее плодородие. В течение нескольких лет почвенная масса полностью проходит через организмы червей.

В почвах пустынь и сухих степей наибольшую роль в перерывании и перемешивании почвы играют муравьи и термиты. В степных почвах такую работу производят и грызуны-землерои (суслики, сурки, слепушонки, слепыши, мыши, полевки, тушканчики).

Деятельность термитов приобретает особенно большой размах в тропиках, где колонии этих животных строят сооружения высотой до 3 м и выше, с диаметром основания в несколько метров. Ежегодно термиты выносят на поверхность до 10 ц/га почвенной массы.

Как и растения, животные накапливают в своих организмах определенные химические элементы. Особенно характерно концентрирование кальция почвенными беспозвоночными.

Почвенные микроорганизмы разнообразны по составу и биологической деятельности. Это бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли и простейшие. Суммарная масса микроорганизмов только в поверхностном горизонте достигает нескольких тонн на гектар. Численность микроорганизмов измеряется сотнями тысяч и миллионами в 1 г почвы. В целом, для планеты масса почвенных микроорганизмов составляет 0,01–0,1% от всей биомассы суши.

Бактерии – это одноклеточные организмы размерами в несколько сот мкм (1 мкм = 0,001 мм). Роль бактерий разнообразна. Одна из функций бактерий – усвоение ими легкоподвижных соединений, что способствует закреплению этих соединений в почве. Особенно следует отметить способность некоторых групп бактерий поглощать из воздуха молекулярный азот и переводить его в доступную для усвоения растений форму – этот процесс получил название фиксации азота. Запасы азота в атмосфере огромны, над каждым квадратным метром почвы висит столб азота весом более 7 тонн. Несмотря на то, что азот очень важен для питания растений, они с не способны усваивать его из атмосферы, он может быть использован бактериями только после предварительного связывания его азотофиксирующими микроорганизмами. В почве есть две группы азотофиксирующих бактерий. Одни из них, так называемые клубеньковыми, могут развиваться только на корнях различных бобовых растений, другие же свободно живут в почвенной среде. Наиболее важным представителем свободноживущих азотофиксирующих бактерий является Azotobacter, связывающий за одно лето в умеренных широтах до 30 кг азота на 1 га почвы. Деятельность клубеньковых бактерий гораздо эффективнее – в умеренных широтах при благоприятных условиях количество азота, связываемого этими бактериями, может достигать 200–300 кг на 1 га почвы.

Кроме бактерий азотофиксация осуществляется и некоторыми другими микроорганизмами (актиномицетами, грибами, сине-зелеными водорослями и др.), обитающими в почвах, пресных водоемах, морях и океанах. Фиксация молекулярного азота осуществляется и за счет грозовых разрядов (молний), однако количество связанного таким способом азота ничтожно, и оно не может играть заметную роль в азотном балансе почвы.

Еще одна не менее важная роль бактерий – разложение колоссального количества мертвого органического вещества, поступающего в почву, и освобождение химических элементов, прочно связанных в составе органических остатков. В результате деятельности бактерий эти химические элементы снова становятся доступными для усвоения их растениями.

Содержание бактерий в почве неравномерно: в самом верхнем горизонте содержится наибольшее их количество, ниже содержание бактерий резко уменьшается. Численность бактерий резко возрастает в непосредственной близости к корням высших растений. Эти своеобразные бактериальные чехлы вокруг корней называются ризосферой. Бактерии ризосферы играют важную роль в питании высших растений.

К актиномицетам относятся одноклеточные микроорганизмы, палочковидные клетки которых обладают способностью ветвиться. Содержание актиномицетов в почве весьма велико и часто измеряется миллиардами в 1 г почвы. Деятельность актиномицетов направлена на разложение различных органических веществ, некоторые актиномицеты выделяют антибиотики, подавляющие деятельность бактерий.

Среди почвенных микроорганизмов важны грибы. Большая часть грибов состоит из ветвящихся нитей (гиф), образующих тело гриба (мицелий). Содержание грибов в почве измеряется десятками тысяч в 1 г почвы. Наиболее распространены плесневые грибы, а в лесных почвах – гриб мукор. Грибы разрушают различные органические вещества, повышают почвенную кислотность. Мицелий грибов часто развивается на корнях и даже в клетках высших растений. Подобный симбиоз высших растений с грибами называется микоризой. Микориза выполняет функции всасывающего аппарата корневой системы, обеспечивая растения водой и пищей. Т.к. грибы усваивают питательные вещества непосредственно из органических соединений, микориза обеспечивает развитие растений в почвах, богатых слаборазложившимися растительными остатками.

Водоросли являются существенным биологическим компонентом почвы, количество их достигает многих сотен тысяч в 1 г почвенной массы. В почве содержатся сине-зеленые, желто-зеленые и диатомовые водоросли. Водоросли развиваются на поверхности почвы, причем наибольшее их количество наблюдается во влажные сезоны.

Помимо растительных микроорганизмов в почве широко распространены простейшие животные микроорганизмы. Это преимущественно корненожки, жгутиковые и реснитчатые инфузории. Их роль в почвообразовании еще не достаточно выяснена.

В почве есть и некоторые болезнетворные микробы, водные микроорганизмы и др., которые случайно попадают в почву (при разложении трупов, из желудочно-кишечного тракта животных и человека, с поливной водой или другими путями) и, как правило, быстро в ней погибают. Однако некоторые из них сохраняются в почве длительное время (например, сибиреязвенные бациллы, возбудители столбняка) и могут быть источником инфекции для человека, животных и растений.

По общей массе почвенные микроорганизмы составляют большую часть микроорганизмов нашей планеты: в 1 г чернозема содержится до 10 млрд. особей (иногда и более), что составляет до 10 т/га живых микроорганизмов.

Изменение числа почвенных микроорганизмов зависит от времени года: весной и осенью их больше, зимой и летом меньше. Верхние слои почвы богаче почвенными микроорганизмами, чем нижележащие, особенно много их в прикорневой зоне растений – ризосфере.

В целом почвенные микроорганизмы выполняют важную роль в очистке биосферы от загрязнений (разложением пестицидов, окислением угарного газа и т. д.). Особенности почв разных типов и различия в их плодородии во многом определяются спецификой почвенных микроорганизмов и микробиологических процессов в почве. Некоторые виды почвенных микроорганизмов используются в микробиологическом синтезе антибиотиков, витаминов, ферментов и других белков, аминокислот, гиббереллинов и др. (например, большинство антибиотиков получают при культивировании почвенных актиномицетов).

Источник

Самые распространненые и интересные подземные животные

Под поверхностью Земли обитает множество животных и насекомых. Одних мы видим постоянно, про некоторых мы не слышали, а остальные настолько редки в природе, что о них знают лишь ученые. Всем привет, сегодня я расскажу Вам о самых интересных представителях животного мира, которые обитают под землей.

Самый простой представитель сегодняшнего выпуска. Тело дождевых червей имеет длину до 2 м и состоит из множества кольцеобразных сегментов 80-300. при передвижении дождевые черви опираются на короткие щетинки, расположенные на последнем сегменте кроме переднего. Число щетинок изменяется от 8 до нескольких десятков. Дождевые черви обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, однако только некоторые виды изначально имели широкий географический ареал, остальные были интродуцированы человеком.

Длина взрослых особей (имаго) восточного вида составляет 25-28 мм, западного 26-32 мм. Тело серное, с красно-бурыми надкрыльями. Во взрослой стадии (имаго) жуки появляются на поверхности земли в конце апреля или в мае и живут около 5-7 недель. Через приблизительно 2 недели происходит спаривание, после чего самка начинает откладывать яйца. Помещая их под землей на глубине 10-20 см. этот процесс может происходить в несколько примётов, и полная кладка составляет 60-80 яиц. Закончив кладку, самка майских жуков сразу погибает.

Крупное насекомое, длина тела (без усов и церок) до 5 см. брюшко примерно в 3 раза больше головогруди, мягкое, веретенообразной формы, диаметром у взрослой особи около 1 см. На конце брюшка заметны парные нитевидные придатки – церки, длинной до 10 мм. Насекомое ведет преимущественно подземный образ жизни, однако хорошо летает, бегает по земле и плавает. На поверхность выбирается редко, в основном в ночное время суток.

Рыба, которая большую часть времени проводит в донном муле, а когда водоем пересыхает – карась зарывается в ил на глубину от 1 метра до 10 и может прожить в таком состоянии несколько лет.

Пятнистая змея (красная) цилиндрическая змея.

Змея, семейства цилиндрических. Имеет небольшие размеры и плотную конструкцию. Туловище черной окраски с двумя рядами больших бурых пятен. Теща… кхм….простите, змея… ведет подземный образ жизни, питается дождевыми червями.

Длина тела у Гоферов от 9 до 35 сантиметров, хвоста от 4 до 14 сантиметров. Вес у некоторых центральноамериканских видов может достигать килограмма. Большую часть жизни гоферы проводят в сложных подземных ходах, проложенных в разных горизонтах почвы. Длина таких тоннелей достигает 100 метров.

Небольшие грызуны, чей вес достигает 700 грамм. Длинна тела 17-25 сантиметров, хвоста 6-8 сантиметров. Морфологические признаки показывают высокую степень приспособленности к подземному образу жизни. Живут соответственно под землей, строя сложные разветвленные системы ходов с гнездовыми камерами, кладовыми и уборными. Для строительства туко-туко предпочитают рыхлые или песчаные почвы.

Класс млекопитающие, отряд насекомоядные. Широко распространены в Евразии и Северной Америке. Это мелкие и средних размеров существа: длина тела от 5 до 21 сантиметра; вес от 9 до 170 грамм. Кроты приспособлены к подземному, роющему образу жизни. Туловище у них вытянутое, округлое, покрытое густым, ровным, бархатистым мехом. Кротовая шубка имеет уникальное свойство – её ворс растет прямо, а не ориентирован в определенную сторону. Это позволяет кроту легко двигаться под землей в любом направлении.

Самый крупный представитель подсемейства слепышовых: длинна его тела 25-35 сантиметров, вес до 1 килограмма. Окраска верха тела светлая, серо-палевая или охристо-бурая. Ведёт строго подземный, оседлый образ жизни, строя многоярусные системы ходов. Землю роет преимущественно резцами. Подземные кормовые ходы (диаметром 11-16 сантиметров) прогладывает на глубине до полуметра, часто в прослойках песка. На поверхности земли они обозначаются выбросами почвы в виде усеченных конусов высотой 30-50 см, весом 10 килограмм и более. Общая длина кормовых туннелей достигает 500 метров. Гнездовые камеры и кладовые располагаются на глубине от 1 до 3х метров. У слепыша очень страшные зубы, даже не пытайтесь взять его в руки, своими зубами он способен согнуть штык лопаты.

Небольшой роющий грызун семейства землекоповых. Отличается уникальным для млекопитающих социальным устройством, холоднокровностью, нечувствительностью к кислотам, нечувствительностью к боли, выносливостью к концентрациям СО2. является самым долгоживущим из грызунов – до 28 лет.

Присмотритесь к нему – он ужасен.

Жить под землей и ждать, что к тебе приведут дюймовочку, не самое приятно. Хотя с другой стороны – бесплатные землянки и море вкусных корней и червячков. Природа всегда забирает одно, но взамен дает другое. Жалко, что это не касается некоторых представителей рода человеческого. На этом на сегодня все. Увидимся в следующем выпуске. Пока.

P.S. б/м ругался на картинки.

Интересные факты

540 постов 13K подписчика

Правила сообщества

● Быстрофакты с картинкой или без.

● Длинные тексты — новости, исследования, истории — оставим для более подходящих сообществ (Лига историков, Наука, etc).

● Факт должен быть приведен полностью без навязывания перехода на другие ресурсы.

● Пожалуйста, проверяйте факты на достоверность. Посты, уличенные в недостоверности, будут удалены.

Но, прежде чем уличать авторов в недостоверности фактов, проверьте свои знания.

● За излишне грубые и оскорбительные высказывание вы можете попасть в бан.

медведки на даче задолбали

Автор,стало лучше,но надо работать еще много

1) Музыка,ты исправил,но музыку надо подбирать под тематику и сделать так, чтобы она не повторялась раз за разом

2) Подбирать интересные кадры про то,что ты рассказываешь

3) Подбирать нормальную картину на начало видео…

Правда ли, что, когда бросаешь курить, набираешь вес?

Распространено мнение, что отказ от курения всегда влечёт за собой набор нескольких лишних килограммов. Мы решили проверить, существует ли такая закономерность.

(Спойлер для ЛЛ: такая зависимость существует, но прямая связь с никотином есть только у одного фактора из рассматриваемых далее)

Пользователи объясняют это несколькими причинами. Одни пишут, что никотин изменяет обмен веществ и поэтому после отказа от вредной привычки появляются лишние килограммы. Другие обращают внимание на то, что, бросая курить, люди инстинктивно заменяют сигарету сладкими перекусами и различными леденцами, чтобы побороть привычку. Третьи акцентируют внимание на том, что никотин ослабляет чувствительность вкусовых рецепторов. Следовательно, отказ от него делает наше восприятие еды более тонким, и человек начинает больше есть. Можно встретить также объяснение этой закономерности тем, что никотин раздражает слизистую желудка, что ухудшает усвоение питательных веществ, а после отказа от него желудок приходит в норму, и организм, получая то же количество еды, усваивает её эффективнее. Мнение, что курение способствует похудению, настолько распространено, что некоторые специально начинают курить, чтобы сбросить вес быстрее и легче.

В среднем, по подсчётам учёных, человек набирает до 10 кг после отказа от курения. Эта прибавка в весе приходится на первые два года после отказа от вредной привычки. Среди учёных нет консенсуса, можно ли называть эту прибавку лишним весом. Некоторые утверждают, что «вес, который курильщик может набрать после отказа от курения, не лишний, а именно столько он бы весил, если бы не курил». Однако в этом случае речь, скорее всего, не идёт о тех, кто и так имел избыточную массу тела параллельно с вредной привычкой. Для соблюдения баланса в тексте эти килограммы мы будем называть дополнительными.

1. Никотин действительно влияет на обмен веществ

Считается, что быстрый обмен веществ (он же высокий метаболизм) позволяет нам питаться исключительно чипсами и шоколадом, при этом сохраняя стройную фигуру. Никотин способен ускорять наш метаболизм — даже одна выкуренная сигарета учащает пульс и повышает давление. Более того, никотин способствует выделению гликогена, сложного полисахарида, высокое содержание которого снижает аппетит. Никотин также снижает уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода и насыщения.

2. При дефиците сигарет курильщик действительно ест больше

Греческие учёные провели эксперимент: добровольцы-курильщики в течение дня воздерживались от никотина, а затем делились на две группы. Первой позволяли выкурить сигарету, второй — только подержать её в руках, имитируя процесс курения. После всех участников эксперимента приглашали за стол. Учёные не выявили закономерности между вкусовыми предпочтениями у двух групп (сладкое или солёное), однако отметили, что те, кто не получил дозу никотина, в среднем потребляли на 152 калории больше. Также была отмечена статистически значимая разница грелина в образцах крови испытуемых. Не покурившие не только чувствовали себя субъективно более голодными, это подтверждалось и лабораторными показателями.

Другие исследования называют и более существенную цифру — курильщики сжигают на 250 калорий в день больше (около 10% суточной нормы), чем те, кто не имеет этой вредной привычки. Закономерно, что, отказавшись от курения и при этом не пересмотрев своих пищевых привычек, человек рискует столкнуться с дополнительными килограммами.

3. Отказ от курения действительно способен вызвать стресс

Стресс повышает уровень кортизола, который, в свою очередь, запускает процесс активного потребления еды и накопления жировой массы. Стрессовое переедание характерно не только при отказе от курения. Лишний кусок пиццы или стаканчик мороженого — популярное средство против стресса во время сессии, после любовной неудачи или перед сдачей важного рабочего проекта.

У заедания стресса есть не только физиологические, но и психологические причины — в частности, с детства заложенная установка «не плачь, вот тебе конфетка» 🙂 Неудивительно, что те, кто привык компенсировать едой жизненные сложности, в момент бросания курения «помогут» организму сладким. Однако приписывать набранные при таком сценарии килограммы никотину будет неверно, ведь причина будет не связана с курением как таковым.

4. Никотин действительно снижает чувствительность вкусовых рецепторов

Токсичные химические вещества в сигаретах вызывают уплощение клеток, однако не убивают их навсегда. Отказ от курения позволяет клеткам вернуть прежнюю форму и различать вкусы более полно. Однако однозначно сказать, приведёт это к более избирательному питанию или к увеличению объёма потребляемого, зависит только от вас. Например, кулинарный блогер из Франции заметила, что стала более чувствительна к оттенкам вкусов и стала наслаждаться тем, что раньше ей казалось безвкусным. В случае с изменением работы вкусовых рецепторов отказ от никотина также нельзя назвать прямой причиной набора веса.

5. Слизистая желудка на самом деле страдает от никотина, аммиака, кислот, смол и других веществ, содержащихся в табачном дыме

От многолетнего воздействия этих токсинов может развиться гастрит, колит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти заболевания на самом деле связаны с ухудшением работы ЖКТ и снижением всасывания питательных веществ. Однако сразу после отказа от вредной привычки уже развившееся заболевание само по себе, скорее всего, не пройдёт, потребуется комплексное лечение. Поэтому напрямую связать прекращение потребления никотина и восстановление уже повреждённой слизистой и последующий набор веса также не получится.

Таким образом, из всех возможных причин набора веса после отказа от курения только у одной есть прямая связь с никотином. При этом набор дополнительных килограммов нельзя назвать неизбежным спутником отказа от вредной привычки. Если вы понимаете основные принципы функционирования организма, даже бросив курить, можно не набрать лишний вес. Достаточно придерживаться правильного питания и уделять время физическим нагрузкам, которые не менее эффективно, чем никотин, улучшают обмен веществ.

Наш вердикт: полуправда (проверяемый факт или утверждение представляет собой смесь правды и лжи)

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте.

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

Почитать по теме:

Смерть одноклеточного организма

Правда ли, что слово «иммунитет» происходит от римского слова для обозначения рабов?

Распространено мнение, что в Древнем Риме иммунами называли рабов, выживших во время эпидемии — якобы так возник распространённый сейчас термин. Мы проверили, насколько это мнение обоснованно.

(Для ЛЛ: нет, неправда. Происхождение слова другое)

Контекст. В течение 2021 года сразу несколько пабликов во «ВКонтакте» опубликовали посты с практически одинаковым текстом: «В Древнем Риме иммунами называли рабов, выживших во время эпидемии. Их отправляли на уборку трупов, и, если после этого он выживал, его освобождали, он получал immunitas. Так возникло слово «иммунитет»». Подобные сообщения можно найти, например, в группе «5 интересных фактов» (4,4 млн подписчиков), причём идентичные публикации появлялись там минимум дважды: в феврале и в декабре. Аналогичные посты набирали сотни и тысячи лайков и в менее популярных пабликах. Не меньшее внимание привлекли публикации схожего содержания и в других соцсетях, например в Facebook и Twitter.

Начнём с того, откуда вообще произошло слово «иммунитет». В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Кузнецова говорится, что этот термин восходит к латинскому immunitas или immunitatis — «освобождение от чего-либо». Схожие версии изложены в этимологических словарях под редакцией Семёнова и Шанского, а также в «Большой российской энциклопедии» и «Биологическом энциклопедическом словаре». В русский язык слово «иммунитет» попало из европейских (вероятнее всего, через немецкий), где восходит к тому же латинскому immunitas.

Аналогичная точка зрения представлена и в Oxford Classical Dictionary. Грэм Бёртон в статье о слове immunitas пишет:

«Immunitas — это освобождение сообщества или отдельного лица от обязательств перед римским государством или отдельного лица от обязательств перед местным сообществом».

В Риме «иммунитет» (то есть освобождение от податей) могли получать даже целые города, такое право давали как на постоянной основе, так и на временной (например, после стихийного бедствия).

Иммуны в Древнем Риме действительно были, но к рабам и эпидемиям, вопреки авторам публикаций в соцсетях, они не имели никакого отношения. Таким словом называли солдат, которых освобождали от многих рутинных обязанностей, поскольку те обладали высокой квалификацией в другом ремесле. Среди них могли быть кузнецы, каменщики, плотники, стекольщики, оружейники, мясники, конюхи и представители других профессий.

Нам не удалось найти ни одного сколько-нибудь серьёзного источника, который подтверждал бы версию о происхождении слова «иммунитет», изложенную в соцсетях. Словари и специализированные ресурсы не связывают его этимологию с древнеримскими рабами и тем более эпидемиями. Термин «иммун» в то время действительно существовал, однако имел совсем иное значение. Судя по всему, изложенная в проверяемых сообщениях версия полностью выдумана и не имеет никакого отношения к действительности. К аналогичным выводам пришли наши коллеги-фактчекеры из Украины и Казахстана.

Фото на обложке: гравюра Ж. Левассёра «Ангел смерти у двери во время чумы в Риме»

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

Почитать по теме:

Самолёты Второй мировой войны, которые всё ещё стоят на вооружении

Нетрудно догадаться, какие именно. Дуглас DC3 Дакота и их варианты, которых наклепали столько, что в гражданской авиации их хватит ещё не на один век. Немудрено, что при таком достатке запчастей и техподдержке со стороны частных авиационных производителей они до сих пор применяются в качестве военных бортов.

Крупнейшим военным эксплуатантом этих самолётов является ЮАР. Эскадрилья 35, сформированная 15 февраля 1945 года, изначально была укомплектована Каталинами, Сандерлендами, Гарвардами, Спитфайрами, Оксфордами и Вентурами. Однако в 1957 году союзники им подкинули тяжёлые противолодочные самолёты Авро Шеклтон, чтобы эффективнее перехватывать советские подводные лодки.

Собственно, на этих Шеклтонах они и гоняли по ноябрь 1984 года, покуда было реально их поддерживать в лётном состоянии. Однако песец подкрался незаметно, замену добыть не удалось, и ЮАР остались без противолодочной авиации. Не прошло и года, как они придумали, чем заткнуть эту брешь. У них же до сих пор был огромный транспортный флот из DC3/C-47!

Грузоподъёмность, конечно, не шеклтоновская, но шо имеем, то имеем. Сначала переоборудовали четыре стоковые старые Дакоты, которые были в варианте учебных навигационных самолётов. В 1994 году их заменили заменили на «новые» модернизированные по самые помидоры Турбо-Дакоты в исполнении C-47TP. Модернизацию произвела американская компания Baslair.

От нормальных Дакот их отличает современная начинка, турбовинтовые силовые установки и немного удлинённый фюзеляж. Более мощные и экономичные двигатели позволили разогнать эту 50-летнюю корову с 250 до 330 км/ч, увеличив дальность полёта с 2,5 до 4 тысяч км. Длительность полёта — вплоть до 13 часов.

Сейчас их в эскадрилье 9 штук. Используются, собственно, в качестве противолодочных самолётов, самолётов РЭБ и по их прямому историческому назначению — в качестве транспорта. Всего в ВВС ЮАР 11 Турбо-Дакот.

Конечно, Шэклтоны они так и не заменили, но за такой бюджет вполне нормальное решение.

Вторыми после ЮАР по количеству Дакот являются Королевские ВВС Тайланда — у них на вооружении состоит 7 транспортных Баслэйр BT-67, которые тоже являются DC3/C-47 с турбовинтовыми моторами.

Некоторые модернизированы в танкеры грузоподьёмностью 3000 литров воды. Используются для того, чтобы прибивать пыль в сухую погоду, для профилактики заболеваний дыхательных путей и для улучшения видимости на авиабазах и в аэропортах.

Следующий крупный пользователь этих самолётов — это Колумбия. В 13-й тактической боевой эскадрилье состоят шесть Baslair AC-47T Fantasma.

Это, внезапно, штурмовики. Вариант AC-47 придумали в США во время войны во Вьетнаме. По факту, это прародитель концепции летающей батареи ближней поддержки пехоты (Gunship) — в самолёт запихнули батарею миниганов и поливали вьетконговцев свинцовым дождиком.

Модернизированные уже знакомым нам Баслэйром самолёты в 1994 году получили турбовинтовые моторы.

Вооружение — 3 пулемёта GAU-19/A в калибре .50 BMG. Установлены приборы ночного виденья, огонь ведёт пилот через своё окно, к которому приколхозили прицельные приспособления от учебно-тренировочного истребителя Локхид Т-33.

Примечательно, что два борта, из которых сделали эти ганшипы, принимали непосредственное участие во Второй мировой войне. Один принадлежал ВВС США и использовался в высадке в Нормандию, другой принадлежал ВВС Великобритании.

К слову, о Королевских ВВС Великобритании. У них стоит на вооружении один немодернизированный С-47, он является частью мемориальной эскадрильи Battle Of Britain Memorial Flight.

Наряду с ним вахту памяти несут Авро Ланкастер, шесть Спитфайров, два Харрикейна и два Чипманка (канадского производства).

В США в составе 6-й эскадрильи специального назначения ещё числится один ганшип AC-47. Также в Боевом учебном подразделении, которое специализируется на освоении старой техники США, НАТО, СССР и Китая, есть один BT-67.

В ВВС Гватемалы, Мали и Мавритании тоже летают по одному BT-67, используются в качестве транспортов.

Возможно, в ВВС Северной Кореи до сих пор живы несколько Ли-2, но инфа непроверенная.

В ближайшее время количество этих самолётов на вооружении бедных стран только увеличится. Баслэйр продолжает добывать фюзеляжи Дакот и модернизировать их. Так почти 85-летние куски дюраля возвращаются на военную службу в наши дни.

История Земли за 24 часа

Мы часто рассуждаем про далекий космос, неведомые миры и непостижимые законы, забывая обращать внимание на то, что рядом – наш дом. Давайте исправим эту оплошность и поговорим про старушку Землю. Именно старушку – вы сейчас поймете, насколько она не молода. Наша планета существует треть времени жизни Вселенной и за это время повидала немало. Чтобы не путаться в огромных цифрах, давайте сравним историю Земли с сутками.

Итак, 4 миллиарда 567 миллионов лет назад запустились наши образные 24 часа – молодая звезда по имени Солнце оставила после своего рождения тот еще беспорядок. Пространство было заполнено плотным газом и пылью, образующими вращающийся вокруг нового светила протопланетный диск. Области диска с бОльшим количеством вещества притягивали к себе газ и пыль, наращивая массу и становясь все плотнее. С ростом массы зарождающаяся планета, как снежный ком, притягивала больше вещества.

Прошло всего 6 минут (20 миллионов лет), а наша Земля превратилась из протопланеты в самостоятельный объект молодой Солнечной системы. Да уж, она точно не была похожа на тихую голубую планету, какой мы видим ее сейчас. Это был настоящий ад: вся поверхность Земли была раскалена и расплавлена. Один сплошной океан лавы, в который непрерывно что-то сыпалось из космоса. Планета то и дело сталкивалась с маленькими и большими космическими телами. Есть мнение, что одно из таких столкновений привело к появлению Луны в 00:12 часов по нашему образному времени.

К 3 часам утра планета остыла достаточно, чтобы на ней начал конденсироваться пар, образуя гидросферу. Тут и там начали появляться моря, температура которых доходила до +90°С. Тяжелая бомбардировка метеоритами уже почти завершилась и примерно в это же время на Земле начала появляться примитивная жизнь. Планета все еще не выглядела дружелюбной: кипящие моря и лавовые реки не кончались. Непрерывный вулканизм выбрасывал тонны вещества из недр, наполняя атмосферу углекислым газом, азотом и водяным паром.

В промежутке между 03:00 и 05:30 появляются первые доядерные организмы – прокариоты. У этих примитивных одноклеточных нет даже ядра, но они успешно населяют остывающую планету, которая все больше становится пригодной к жизни. К 09:20 появляется полноценная земная кора, способная формировать континенты. В это же время бактерии познали, что такое фотосинтез. Благодаря этому атмосфера медленно начала наполняться кислородом. Но таким новшеством бактерии сами себя загнали в ловушку, изменив облик Земли до неузнаваемости.

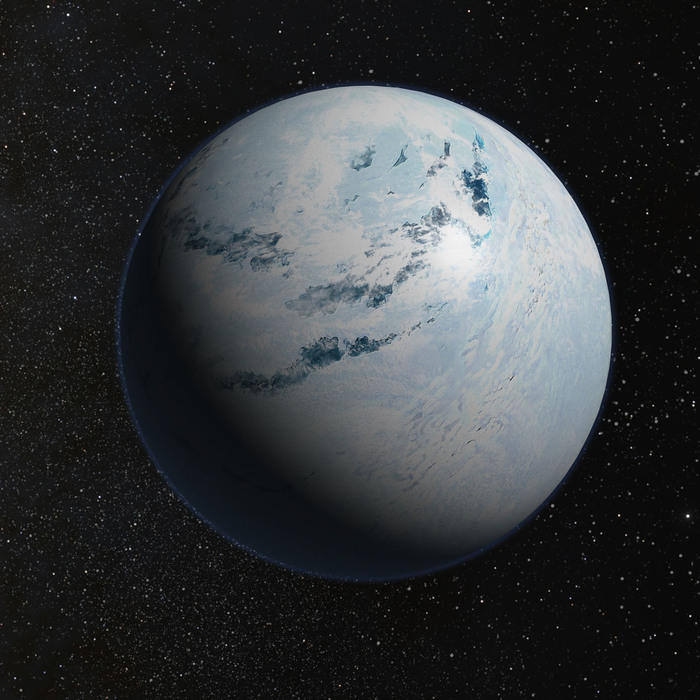

Уже в 11 часов утра случилась так называемая Кислородная катастрофа. Бактерии увеличили концентрацию кислорода и уменьшили количество метана и углекислого газа, которые создавали парниковый эффект. Температура опустилась настолько, что буквально вся Земля превратилась в один большой снежный шар. Лед был даже на экваторе. Гуронское оледенение – так назвали этот период, закончилось лишь в час дня, продлившись 300 миллионов лет. С началом потепления произошел скачок в эволюции, и у простейших появилось ядро в клетке. Наступила эпоха эукариотов.

Долгое время на Земле царило великое затишье. С 14:30 до 20:15 не происходило абсолютно ничего. Ученые назвали этот период «скучный миллиард». Он начался 1,8 миллиарда лет назад и закончился 720 миллионов лет назад. В эволюции жизни не происходили очевидные скачки, да и климат оставался одинаковым на протяжении всего этого времени. Идиллию нарушил очередной ледниковый период, который опять произошел из-за повышения уровня кислорода. Продлился он недолго: начавшаяся в 20:40 вулканическая деятельность вновь запустила парниковый эффект, что спровоцировало дальнейшую эволюцию жизни.

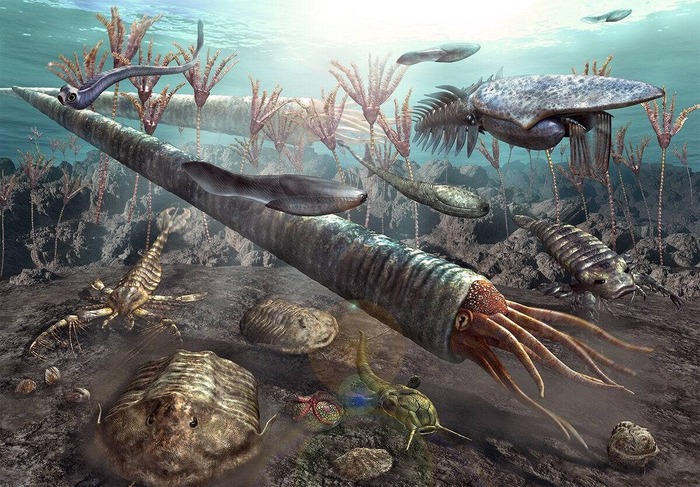

К слову, к этому времени океаны уже были наполнены многоклеточной жизнью, начали появляться линии животных, растений и грибов. Климат стал настолько благоприятным, что в 21:10 (540 миллионов лет назад) произошел Кембрийский взрыв. Ученые до сих пор находят огромное количество ископаемых разных видов в слое почвы, соответствующем Кембрийскому периоду. Здесь развивались хордовые и членистоногие, появлялись первые скелеты-панцири. Усложняются экосистемы и сами их участники. Появились первые примитивные глаза и мозг. В 21:30 растения заселяют сушу, а в 21:38 первые животные покидают океан и ступают на твердую землю.

Дальше счет идет «на минуты»:

21:48 – образуются Уральские горы, появляются первые земноводные.

22:07 – первые деревья и семена. Это дало возможность растениям быстро распространиться по всей суше. Появились первые пресмыкающиеся.

22:25 – произошло самое массовое вымирание за всю историю жизни на Земле. За 20 тысяч лет исчезло 95% всех видов растений и животных на суше и в океане. Ученые до сих пор не могут установить причину этой катастрофы. На восстановление разнообразия жизни ушло более 30 миллионов лет. Но исчезновение одних видов, дало возможность развития других.

22:40 – появляются первые динозавры.

22:56 – первые сумчатые млекопитающие. Расцвет эпохи динозавров.

23:03 – суперконтинент Пангея разделился на два континента – Лавразию и Гондвану. Начался дрейф материков.

23:12 – первые птицы.

23:18 – первые цветковые растения.

23:39 – произошла еще одна катастрофа – вымирание динозавров.

23:42 – первые парнокопытные и древние киты.

23:52 – появление первых человекообразных обезьян.

…За 80 секунд до полуночи появляются австралопитеки, за 15 секунд – предки добывают огонь, а за 4 секунды – появляется человек разумный, который всего за 0,3 секунды до конца суток успевает населить Северную и Южную Америку.

Начался новый день. Сегодняшний день. Что он нам принесет? Поживем – увидим.

Пошла первая секунда.

Поставьте лайк, если задумались, что динозавры вымерли всего 20 минут назад и подписывайтесь, если еще не с нами.

Космос – это интересно!

Трепетания и фибрилляции

В этом разделе я расскажу об апогее аритмий. Трепетания и фибрилляции предсердий и желудочков. Тема не давала мне покоя давно. Наконец я её переработал. Вообще странно вышло, я сам хотел изучить ЭКГ по дорогим, крутым учебникам, а там оказалась дешёвая копипаста с сырой отсебятиной авторского коллектива, которое невозможно читать трезвым. Тщеславное фиаско. Пришлось писать свой справочник ЭКГ вручную, чтобы изучить всё это. Просто охренеть….

Предсердная тахикардия – ЧСС 140-250 уд/мин.

Трепетание предсердий – частота сокращения предсердий 250-400/мин (это не ЧСС. ).

Фибрилляция предсердий — частота сокращения предсердий 300-700/мин (это тоже не ЧСС. ).

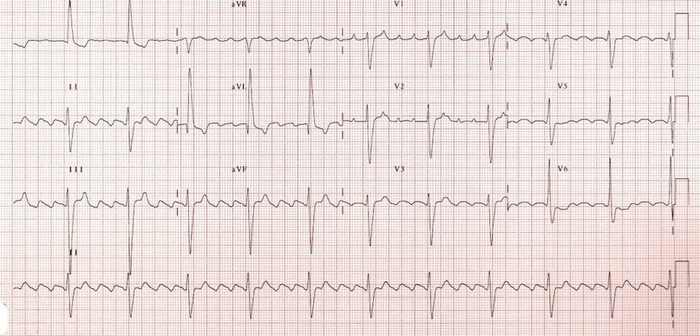

Это значит учащение сокращения предсердий (250-400 сокр/мин) при сохраненном регулярном сокращении желудочков.

Суть в том, что предсердия очень часто сокращаются и также слишком часто и много генерируют импульсы в АВ узел, а он так много пропустить через себя не может, ибо рефрактерность, её же никто не отменял. Поэтому, что смог провести – провёл на желудочки. Эту штуку еще зовут фиксированной АВ блокадой (не патологической, а лишь ситуационной). Зубцов Р тут не будет, вместо них появляются волны F.

• тахикардия с нормальными QRS

• частота предсердий> 300 сокр/мин

• волны F пилообразные (как лезвие пилы) II, III, aVF, V1 (лучше видно)

Фиксированная АВ блокада – это физиологическая блокада импульсов от предсердий, которые поступали во время рефрактерного периода. Благодаря этому можно посчитать частоту проведения импульса к желудочкам. Суть в том, что мы смотрим на ЭКГ и считаем между двумя QRS количество F волн и делаем отношение их суммы к проведенному QRS. Например, соотношение F: QRS выражено блокадой 2:1.

Если частота предсердий 300, то ЧСЖ = 150 уд/мин при блокаде 2:1.

• блокада 2:1 – ЧСЖ 150/мин (2F: 1QRS)

• блокада 3:1 — ЧСЖ 100/мин (3F: 1QRS)

• блокада 4:1 — ЧСЖ 75/мин (4F: 1QRS)

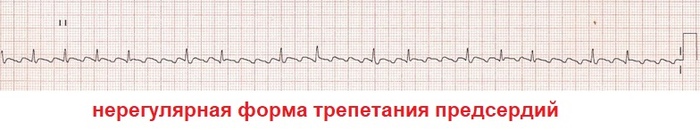

Описанное выше относится к ситуации с регулярной формой трепетаний предсердий. Это, когда между QRS будет равное количество F волн. Есть еще вариант с нерегулярной формой трепетания предсердий. Это, когда между QRS будет разное количество F волн.

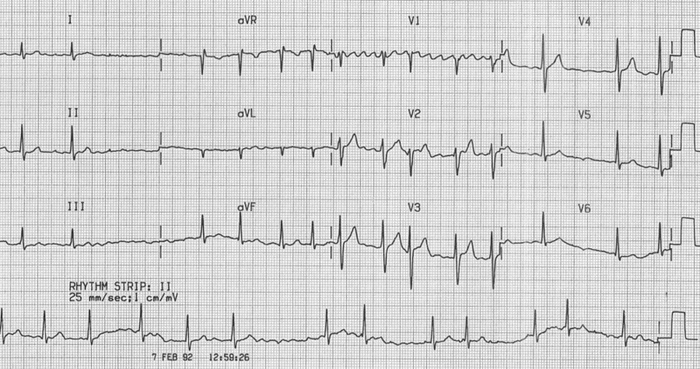

Трепетание предсердий с проведением 4:1 (регулярная форма)

Смотрите, как тут считать АВ проведение, почему 4:1, мы же видим только 3 волны? Все просто – четвёртая волна слилась с зубцом Т. Поэтому ее и не видно.

— Отрицательные волны трепетания в II, III, aVF с частотой 260 уд/мин

— Положительные волны трепетания в V1-2

— АВ-блокада 4:1, приводящая к частоте желудочков 65 уд/мин

Этиология: ИБС (ОЧЕНЬ ЧАСТО), тиреотоксикоз (специфично), передозировка лекарствами (адреналин), ТЭЛА, миокардиты.

• волны f (маленькие) вместо Р

• разный R-R интервал

• QRS нормальный (если нет блокад ножек пучка Гиса)

• ЧСЖ = 100-160 уд/мин

ФП с частым желудочковым ответом – ЧСЖ> 160 уд/мин

ФП медленная – ЧСЖ

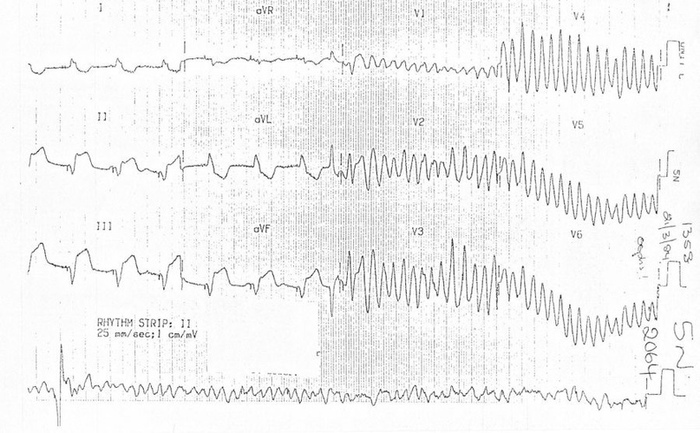

— Нерегулярный желудочковый ответ.

— Крупные волны фибрилляции в V1.

— Разные R-R интервалы.

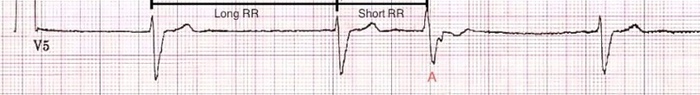

Почему тема короткая? Да потому что с этим состоянием умирают почти сразу.

ФЖ – это жизнеугрожающее состояние, при котором теряется эффективный сердечный выброс, и возникают гемодинамические нарушения. ЧСС до 500 уд/мин. В этом состоянии сердце теряет свою компрессорную функцию и требуется срочная сердечно-легочная реанимация. Спасти человека можно.

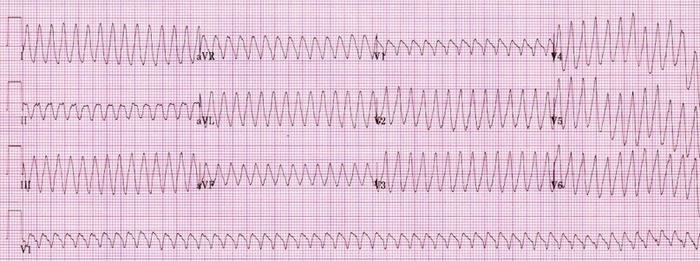

— Нет зубцов Р и Т, нет нормального QRS

— Сплошная синусоида разной амплитуды

— ЧСС 150-500 уд/мин

Объяснять не требуется, что от такой картины зрачки скорой помощи сузятся и смогут расщеплять атомы. Такую картину ни с чем не спутать.

Сочетается с гемодинамическими нарушениями.

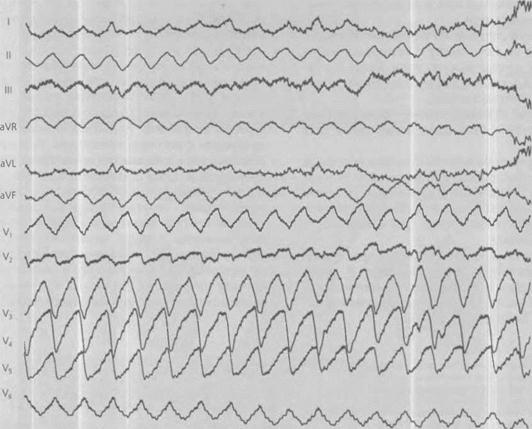

Обычно длится кратковременно из-за быстрого перехода в фибрилляцию желудочков. Стойкое трепетание желудочков тоже переходит в ФЖ и не совместимо с жизнью.

Как и при ФЖ, требуется быстрое начало СЛР.

• Непрерывная синусоидальная волна

• Невозможно различить зубцы P, комплексы QRS или зубцы T

• Частота обычно> 200 уд/мин

• Синусоидальные волны одинаковые по ширине и амплитуде.

ТОЖЕ Трепетание желудочка

Пятничный выпуск. Правда ли, что Пётр I учредил медаль «За пьянство»?

Во многих книгах и СМИ можно встретить рассказ об очень тяжёлой медали, которой царь в качестве наказания якобы награждал алкоголиков. Мы проверили достоверность этой истории.

(Спойлер для ЛЛ: скорее всего, неправда. Ни в одном документе это не зафиксировано, возможно медаль существовала как локальное наказание, не имеющее отношение к царю. С неумеренным употреблением алкоголя на службе Пётр боролся несколько радикальнее.)

В общих чертах эта необычная история звучит примерно так. Пётр I был недоволен пьяницами и решил отучать их от вредной привычки весьма оригинальным способом. Царь якобы приказал отлить чугунную медаль весом около 7 кг — её надевали на пьяницу в полицейском участке, и тот вынужден был носить эту награду от недели до года. Медаль «За пьянство» в своих текстах упоминают авторы многих крупных российских изданий, в числе которых РИА «Новости», «Коммерсантъ», «Российская газета», «Аргументы и факты», Lenta.ru, журналы Maxim и «Вокруг света». О необычной награде повествуют и авторы нескольких научно-популярных книг — например, Андрей Гальчук в сборнике «Удивительная Россия. 500 фактов о нашей стране, которые вас поразят» и Валерий Анишкин с Екатериной Шманевой в книге «Богатство и бедность царской России. Дворцовая жизнь русских царей и быт русского народа». Её упоминает и писатель Даниил Гранин в книге «Причуды памяти». История не обошла стороной и соцсети — о ней рассказывают, например, крупные паблики во «ВКонтакте»: «Наука и факты» (4,8 млн подписчиков), «История человечества» (4,4 млн), «5 интересных фактов» (4,3 млн), HistoryPorn (1,4 млн) и многие другие. Награде также посвящена небольшая статья в «Википедии».

Начнём с того, что при изучении публикаций, упоминающих медаль «За пьянство», бросаются в глаза отличия во внешнем виде награды. На части предметов мы видим монограмму Петра I и упоминание 1714 года, на других этих элементов нет. В некоторых случаях концы звезды вытянуты больше, в некоторых меньше. На одной из фотографий надпись «За пьянство» сделана по дуге, на других буквы ровные (правда, иногда буква «В» оказывается выше остальных). В одном из случаев на месте привычной нам буквы «Я» стоит буква «Ѧ» (юс малый), упразднённая при Петре I, в других — что-то скорее похожее на современную «А». Отличаются также форма крепления, соединяющего медаль с ошейником, форма звеньев цепи и другие детали.

Вероятно, значительная часть представленных в интернете изображений — либо фотографии современной сувенирной продукции, изготовленной «по мотивам» исторической награды, либо любительские копии. В авторитетных источниках чаще всего можно встретить одно из двух изображений.

Материалы в крупных СМИ о медали «За пьянство» (зачастую вместе с этой фотографией) начали появляться только в конце 2013 года, их иллюстрировал этот снимок. Многие из тех публикаций были посвящены новости — медаль выставили на торги. В каталоге аукционного дома «Знакъ» лот описан так:

«Чугун. Размер 36 х 33 см. Медаль была изготовлена к юбилею Санкт-Петербургского общества попечительства о народной трезвости в 1914 году. Она в точности повторяла медаль «За пьянство», учреждённую Петром I с целью борьбы против пьянства. Вес её составлял 17 фунтов (около 7 кг). Медаль вешали на шею в наказание за чрезмерное употребление спиртных напитков, так что её было невозможно снять самостоятельно. Считается самой тяжёлой медалью в истории».

Несмотря на то что речь идёт о копии начала XX века, а не оригинале, медаль при начальной стоимости в 45 000 руб. ушла с молотка за 220 000 руб. По данным «Коммерсанта», покупателем стал коллекционер и учредитель Музея истории телесных наказаний в Москве Валерий Переверзев.

Значительное число более ранних упоминаний также связаны с разнообразными любительскими музеями. Так, в 2011 году (за два года до аукциона) медаль показали в репортаже «Первого канала» к годовщине отмены телесных наказаний. Съёмки проводили в том же Музее истории телесных наказаний, комментарий давал тот же Валерий Переверзев, а в кадре продемонстрировали сразу две разные медали «За пьянство». В 2009 году эту же награду упоминали в публикации о выставке «Тайны Средневековья» в Волжске, а в 2004-м — в рассказе об открывшемся в Петербурге Музее русской водки. В 2018 году Мемориальный музей купцов Демидовых в Туле представил копию награды, с которой мог сфотографироваться любой посетитель.

Из крупных музеев, насколько нам удалось обнаружить, медаль «За пьянство» упоминает только Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве. Там её сфотографировала искусствовед Софья Багдасарова. Об этом экспонате ГИМ нередко рассказывает в соцсетях, при этом в разное время описывает его по-разному. Так, в 2016 году аккаунт ГИМ в Facebook сообщал:

этот «ошейник с чугунной звездой с надписью «За пьянство»» весом 4,1 кг был изготовлен в первой половине XVIII века, а награждались им «рабочие Демидовских заводов».

Это описание совпадает с тем, которым Багдасарова в 2008 году снабдила фотографию в Wikimedia Commons. При этом в 2018 году также в Facebook музей сделал другой пост, в котором описание медали приобрело «канонический» вид: награду весом 6,8 кг ввёл Пётр I в 1714 году с целью борьбы против пьянства, её вешали на шею в полицейском участке, а носить медаль нужно было целую неделю. Эту же версию ГИМ изложил в твите в 2019 году. При этом в каталоге на официальном сайте музея нам не удалось обнаружить такой экспонат.

Мы обратились в ГИМ с просьбой о комментарии, пресс-служба передала наш запрос в отдел металла. Сотрудники этого подразделения в ответ прислали описание экспоната из музейного каталога: «Ошейник с чугунной восьмиконечной звездой и надписью «За пьянство»». По данным хранителей, предмет поступил в коллекцию в 1930 году из Военно-исторического музея и изготовлен во второй половине 1710-х годов из железа и чугуна, его вес — 4,1 кг. Также в ответе отдела металла ГИМ была полностью процитирована статья «Википедии» о медали «За пьянство», в которой изложена распространённая версия об указе Петра I. Каких-либо пояснений о связи экспоната с содержанием статьи наши собеседники не дали. На уточняющие вопросы сотрудники ГИМ не ответили, ограничившись утверждением, что «публикацией информации о предметах в Facebook» они не занимаются.

С. Хлебовский. Ассамблея при Петре I (1858 год, ГРМ)

Более ранние упоминания необычной награды можно встретить в нескольких источниках советского времени. Так, в 1988 году о медали «За пьянство» рассказали в литературно-художественном журнале «Байкал». В 1972 году её упомянули в сборнике «Сельское хозяйство Киргизии», а годом ранее — в работе «Советское административное законодательство на страже общественного порядка». Отметим, что эти тексты не были подготовлены профессиональными историками, а в академических публикациях найти подтверждение нам не удалось.

Самое ранее упоминание медали как введённой Петром I награды, которое мы смогли найти, датируется февралём 1965 года. Тогда в журнале «Огонёк» в рубрике «Забавные мелочи» появилась небольшая заметка за подписью В. Коган:

«Недавно, работая над архивными материалами, я обратил внимание на необычную медаль. Оказывается, при Петре I пьяницам, которые попадали в тюрьмы, вешали на шею чугунную медаль весом в 17 фунтов (6 кг 800 г) с надписью: «За пьянство»».

Текст сопровождался изображением награды — то ли рисунком, то ли фотографией не лучшего качества.

При этом в доступных нам дореволюционных текстах о семикилограммовой награде ничего не сообщается, равно как и в изученных нами академических исследованиях. Указ или любой другой документ об учреждении медали «За пьянство» отсутствует как в «Полном собрании законов Российской империи», так и в сборнике «Законодательные акты Петра I», подготовленном в Академии наук СССР. По словам исследователей, царь, напротив, поощрял продажу спиртных напитков — за счёт этого пополнялась казна. При этом чрезмерное пьянство при несении службы наказывалось куда более жестоко, чем ношением очень тяжёлой медали.

Происхождение необычной награды в прошлом году изучал наш коллега Алексей Бороненко. Кандидат исторических наук Андрей Захаров, к которому он обратился за комментарием, заявил, что «нигде, ни в каких исторических источниках о такой медали не говорится», и высказал гипотезу, что «это могла быть разовая шутка, которую потом преувеличили».

В экспозиции ГИМ, по свидетельству Бороненко, этот экспонат выставлен как медаль, которую вешали рабочим на заводах Демидовых. Опрошенные нашим коллегой работники музея сообщили, что Пётр I к этой награде никакого отношения не имел. Её использовали

«только в отношении пьяных рабочих: они должны были носить её в течение недели, другие рабочие над ними должны были смеяться, и это должно было сделать пьянство не очень привлекательной привычкой».

Вероятно, медаль «За пьянство» существовала в петровское время — в подлинности самого предмета сотрудники ГИМ уверены. Однако её бытование было строго локальным — подобный предмет надевали в качестве наказания на заводах Демидовых. В свою очередь, версия о том, что Пётр I ввёл аналогичную меру повсеместно, впервые прозвучала только в середине 1960-х годов и не подтверждается доступными историческими источниками и академическими исследованиями.

Впрочем, это не помешало ей стать популярной, а владельцам многочисленных любительских музеев — выставлять довольно сильно отличающиеся друг от друга медали якобы времён Петра I под видом подлинных артефактов.

Наш вердикт: скорее всего, неправда

Традиционно уточняю, что в сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

Источник