Литосфера Земли

Глоссарий

Астеносфера — расположенный на глубине около 150-200 км частично расплавленный, находящийся в вязком состоянии слой.

Лава — лишенная газов, застывшая на поверхности Земли магма.

Магма — огненная масса в слое астеносферы, расплавленная, содержащая большое количество газов.

Литосферные плиты — гигантские участки земной коры, свободно перемещающиеся по вязкому слою мантии.

Области складчатости — участки земной коры между плитами литосферы, находящиеся в относительном движении, в рельефе им соответствуют горные системы суши и дна морей.

Определение литосферы

Литосферой (λίθος – «камень» и σφαίρα – «шар») называют твердую земную оболочку, которая полностью покрывает планету, защищая ее от достигающей 60000 °С температуры раскаленного ядра. Литосфера расположена между атмосферой и гидросферой сверху и астеносферой снизу. Толщина твердой оболочки Земли не однородна, и на различных участках составляет от десятков до нескольких сотен километров.

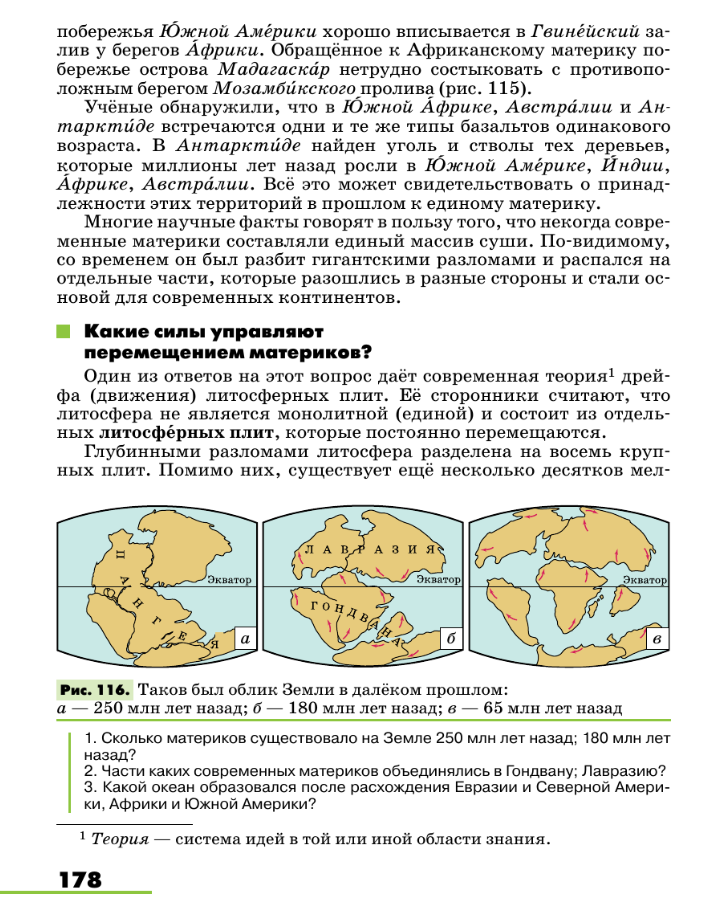

Пангея

Несмотря на солидный возраст, формирование планеты не окончено до сих пор. И тонкая поверхность коры, что является домом для человека, растений и животных, и горячие недра находятся в постоянном движении. Меняются очертания материков, рельеф местности, климатические условия.

Глядя на современные космические снимки планеты с очертанием шести отдельных континентов, сложно поверить, что около 250 миллионов лет назад на планете существовал единый сверхконтинент, носящий название Пангея.

В результате активных процессов в недрах планеты единый материк раскололся на современные континенты, которые, благодаря медленному, от 2.5 см до 7 см в год (по данным различных источников), движению тектонических плит за миллионы лет удалились на максимальное расстояние.

Поднимаясь на царапающие облака горы или спускаясь в недра океана, человек считает себя покорителем природы, но ни один рукотворный небоскреб не сравнился по высоте с горами, и ни один батискаф не спустился в самую глубокую Марианскую впадину.

Поверхность литосферы не сплошная, а представлена отдельными плитами, которые в некоторых местах находят друг друга, образуя горные хребты или расходятся, формируя морские впадины.

В строении литосферы ученые выделяют восемь крупных плит и значительное количество более мелких. Плиты не зафиксированы неподвижно, а медленно передвигаются по горячей и жидкой астеносфере, образуя в местах стыков пластин зоны сейсмической активности.

Крупнейшие тектонические плиты:

- Австралийская плита

- Антарктическая плита

- Африканская плита

- Евразийская плита

- Индостанская плита

- Тихоокеанская плита

- Северо-Американская плита

- Южно-Американская плита

Строение литосферы

Если смотреть на Землю в поперечном разрезе вдоль полюсов, то можно выделить: земную кору, пограничный слой, мантию, ядро.

К литосфере относятся: земная кора, переходный слой и самый верхний, вязкий слой мантии.

Литосфера, о которой мы ведем сейчас речь — это всего лишь около 1% от радиуса земли, но именно этот 1% позволяет существовать жизни на планете.

Земная кора — самый верхний слой литосферы. В неоднородности земной коры можно убедиться, стоя на берегу и глядя на обрыв скромной реки, где слои различных пород находятся друг над другом. Найденные при раскопках полезные ископаемые (нефть, газ, железная руда, алмазы) рассказывают ученым о процессах, происходящих на планете миллионы лет назад.

Земная кора — не только самый верхний слой литосферы, но и самый тонкий — ее размер составляет от 80 километров на горных участках планеты до 30 км на равнинных. По типу земная кора делится на океаническую и материковую. Такое деление характерно только для Земли, на остальных планетах такого разделения нет, если верить показаниям космических зондов и планетоходов.

В коре материкового типа выделяют три слоя пород:

- осадочный — сформирован породами осадочного и вулканического происхождения;

- гранитный — сформирован породами метаморфического горного происхождения, которые представлен кварцем и полевым шпатом;

- базальтовый — в формировании участвовали магматические породы.

Океаническая кора состоит из осадочного и базальтового слоев.

Под земной корой, в точности повторяя ее очертания, и отделяя ее от мантии, расположен пограничный слой или поверхность Мохоровичича. Граница Мохоровичича представляет собой тонкий слой из пепла, который образуется в результате электроразрядных молний, протекающих в верхнем слое мантии.

Огромное давление между мантией и земной корой привело к тому, что слой пепла спрессовался и при пропускании сейсмических волн ведет себя как плотное, практически монолитное вещество. Поверхность Мохоровичича выполняет гидро-, электро- и теплоизоляционную функции.

Мантия делится на два слоя:

- верхний, который относится к литосфере;

- нижний, окутывающий раскаленное ядро.

Ядро, жидкое снаружи и плотное внутри, состоит преимущественно из железа и никеля.

В верхнем слое мантии образуется раскаленная магма, ищущая свой выход через разломы в земной коре в местах соприкосновения тектонических плит. И именно в недрах обычный уголь под действием давления и температуры превращается в самый прочный (и к тому же драгоценный) камень — алмаз.

Способы изучения земной коры

Вы спросите, откуда ученым это известно? Ведь толщина земной коры составляет около 60-70 километров, а буровые установки, созданные человеком, достигли глубины чуть более 12 километров.

Вулканы — смертельно опасные, но в тоже время впечатляющие и завораживающие доказательства огненных процессов, происходящих в земных недрах. Преодолев сопротивление земной коры, на поверхность под давлением выбрасывается раскаленная магма, которая, остывая в атмосфере, превращается в реки лавы, несущие вулканические камни и газ, а с ними сведения для ученых о процессах, происходящих глубоко внутри Земли.

По линиям глубинных разломов земной коры расположены активные действующие вулканы. Тихоокеанское огненное кольцо, в которое входят вулканы Камчатки, Японии, Филиппинских островов, Индонезии, Мексики, Алеутских островов, Южной Америки и Огненной Земли дает ученым ответы на вопросы, а наблюдателям — незабываемое зрелище.

Но «дыхание» планеты и ее активную жизнь можно увидеть и на менее разрушительных примерах.

Среди древних городских развалин небольшого городка Поццуоли, расположенного на берегах Неаполитанского залива, в центре города есть остатки древнего храма и прилегающей к нему рыночной площади, построенных более двух тысяч лет назад, еще во времена Римской Империи. Даже невооруженным глазом заметно, что мраморные колонны изъедены морскими камнеточцами почти на 6 метров в высоту.

Из исторических хроник известно, что к XIII веку городская площадь опустилась ниже уровня моря. Однако произошло это не одномоментно, в результате землетрясения или другого катаклизма, а медленно, год за годом. В течение трех веков остатки зданий были затоплены,затем суша неспеша начала подниматься. К 1800 году руины вновь оказались выше уровня моря, и любознательные туристы могут своими глазами наблюдать уникальное явление брадисеймса, когда слой магмы настолько близко подходит к земной коре, что в результате подземных движений поверхность Земли поднимается и опускается.

Методические советы

С помощью наводящих вопросов и наглядного материала в виде таблиц и схем ребята узнают о движении литосферных плит, указывая на карте их границы.

Ребята схематически зарисовывают строение материковой и океанической коры.

Затем рассматривают образцы минералов различного происхождения, определяют отличия между представителями разных литосферных слоев.

Заключительный этап — тестирование по теме.

Темы докладов

- От Пангеи до 6 континентов.Движение литосферных плит

Сокровища недр Земли

Три жизни углерода: от графита до алмаза

- Как называется твердая оболочка Земли?

- имя древнегреческой богини плодородия

- название единого континента, когда-то существовавшего на планете Земля +

- название планеты в Крабовидной Туманности

Что называют Тихоокеанским огненным кольцом?

- пожары на нефтяных танкерах в Тихом океане

- активные действующие вулканы,расположенные по линиям глубинных разломов земной коры +

- рой светящегося планктона, видимый в Тихом океане ночью

Какое еще явление свидетельствует о «дыхании» планеты?

Поверхность Мохоровичича расположена.

- между земной корой и верхним слоем магмы +

- между базальтовым и осадочными слоями земной коры

- между нижним слоем магмы и земным ядром

#ADVERTISING_INSERT#

Источник

География. 6 класс

Конспект урока

География, 6 класс

Урок 14. Почва как особое природное образование

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

- Урок посвящён изучению почвы как особого природного образования.

- В ходе урока школьники познакомятся с понятием «почва».

- Узнают об особенностях формирования и типах почв, плодородии разных типов почв.

- Узнают о необходимости охраны почв.

Почва – верхний плодородный слой земной коры, возникший в результате длительного взаимодействия живого и минерального вещества.

Гумус – основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям.

Плодородие – способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.

Охрана почв – система мер, направленных на осуществление определённых действий по защите, улучшению качества и рациональному использованию земельных ресурсов.

Основная и дополнительная литература по теме

- География. 5 – 6 класс / А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. – М.: Просвещение, 2019.

- Сайт: География. https://geographyofrussia.com/mirovoj-okean-i-ego-chasti/.

- Сайт: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru.

- Сайт: Издательство «Просвещение» www.prosv.ru.

- Сайт: Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей www.it-n.ru.

- Сайт: Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru.

- Сайт: Федерация Интернет — образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru.

- Сайт: WWF (Всемирный фонд дикой природы). http://www.wwf.ru.

- Сайт Образовательно — энциклопедический портал «Живая планета»: http://lifeplanet.org.

- Портал о живой природе. Сайт: http://www.apus.ru.

- Сайт: Юный натуралист. http://unnaturalist.ru.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

На прошлом уроке мы узнали, что живое вещество в биосфере распределено крайне неравномерно. В его распространении есть закономерности. Какие это закономерности, мы узнаем сегодня. Задумывались ли Вы когда-нибудь, почему на одном огороде можно собирать большой урожай, а на другом – практически ничего не растёт? Одна из причин в почве, а точнее в её плодородии.

Почва – это верхний плодородный слой земной коры, возникший в результате длительного взаимодействия живого и минерального вещества. Почва особое природное тело, основное качество которого – плодородие. Важная роль в почвообразовании принадлежит растениям. Верхний слой почвы состоит из особого органического вещества – гумуса. От содержания гумуса зависит плодородие почвы. На Земле существуют разные тины почв. Тип почвы зависит от растительного покрова, количества осадков и поступления в почву органических веществ. Под воздействием хозяйственной деятельности человека происходит загрязнение и истощение почвы. Охрана почв – это целая система мер, направленных на осуществление определённых действий по защите, улучшению качества и рациональному использованию земельных ресурсов. Поддержание почвенного плодородия крайне важно для поддержания биологического равновесия на планете.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Что такое почва?

Земная оболочка, в которой существуют живые организмы и продукты их жизнедеятельности.

Твердая, каменная оболочка земли.

Тонкий поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием.

Верхняя часть литосферы Земли.

Тонкий поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием.

Задание 2. Восстановите последовательность процесса почвообразования, расставив предложенные позиции в нужном порядке.

Источник

Структура почвенного покрова

Структура почвенного покрова (СПП) — закономерное пространственное размещение почв на небольших территориях, выявляемое при детальном картографировании их почвенного покрова и образованное многократным повторением одного или нескольких различных основных образующих её элементов — почвенных комбинаций (ПК), каждая из которых содержит все почвы, являющиеся компонентами СПП с характерными для них взаимосвязями.

Определение по ГОСТу:

Почвенный покров [1] — совокупность почв, покрывающих земную поверхность.

Структура почвенного покрова [1] — пространственное расположение элементарных почвенных ареалов, в разной степени генетически связанных между собой и создающих определенный пространственный рисунок.

СПП не следует смешивать с зонально-провинциальным строением почвенного покрова: для второго явления характерен не только больший масштаб, но и уникальность слагающих его компонентов, отсутствие генетической связи между ними, обусловленность изменением климата, а не геолого-геоморфологических и биологических компонентов ландшафта, как у СПП.

Под структурой почвенного покрова (СПП) конкретной территории понимается закономерное пространственное размещение почв, связанное с литолого-геоморфологическими и геоботаническими условиями. Это понятие относится к небольшим территориям в отличие от планетарно-континентальных и зонально-провинциальных закономерностей размещения почв, для которых главным фактором является биоклиматический.

Содержание

Причины неоднородности почвенного покрова

В природе практически не бывает таких ситуаций, чтобы на много километров простиралась какая-нибудь одна почва с неизменными в пространстве свойствами. Очевидно что различия почв обусловлены различиями в факторах почвообразования. Из классических 5 факторов не участвуют в формировании СПП климат и время. Климат не меняется на характерных для СПП расстояниях и, следовательно, оказывая не дифференцирующее, а нивелирующее воздействие на почвы. Он, однако, в числе других факторов, задаёт набор возможных на данной территории составляющих СПП. Различия в длительности почвообразования на разных участках земной поверхности не оказывают непосредственного влияния на СПП, однако в ряде случаев они воздействуют на СПП через другие факторы. Таким образом, на формирование неоднородности почвенного покрова влияют различия положения почв в рельефе, воздействие живых организмов и неоднородность почвообразующих пород.

Фридланд произвёл следующую перегруппировку этих факторов применительно именно к СПП:

- Рельеф, как перераспределитель влаги, растворимого вещества и тепла,

- Процессы рельефообразования, идущие параллельно с почвообразованием (водная эрозия, дефляция, аллювиальные и пролювиальные процессы, карст, суффозия),

- Мерзлотные явления и неоднородность снежного покрова,

- Неоднородность почвообразующих пород,

- Воздействие грунтовых вод,

- Пестрота растительного покрова,

- Воздействие животного мира,

- Деятельность человека.

В образовании СПП большое значение играют случайные явления. Так, можно точно предсказать при известных значениях перечисленных факторов какими элементами будет представлен почвенный покров той или иной области, но где будут располагаться эти элементы — невозможно.

Элементарный почвенный ареал

Почвенный покров континуален (хотя и в известной степени разорван выходами горных пород, водными пространствами и т. п.), однако для описания и изучения его структуры необходимо выделить некоторые исходные структурные единицы с заданными границами. Такой исходной единицей СПП в советской, а затем и российской школе почвоведения принято считать элементарный почвенный ареал (ЭПА) — почвенное образование, внутри которого отсутствуют какие-либо почвенно-географические границы. Он образован почвой относящейся к какой-либо одной классификационной единице наиболее низкого ранга и со всех сторон ограничен другими ЭПА или непочвенными образованиями. При этом почвы соседних ЭПА могут различаться на любом ранге классификации, в том числе на уровне типа. Почвы внутри ЭПА не однородны, однако варьирование их свойств происходит в амплитуде, допускаемой определениями наиболее низких единиц классификации.

Элементарный почвенный ареал [1] — первичный компонент почвенного покрова, который представляет собой площадь, занимаемую почвой, относящейся к одной классификационной единице наиболее низкого ранга.

В иностранной литературе имеются близкие к ЭПА понятия: полипедон (почвенный индивидуум) в американской, педотоп в немецкой, женон во французской. Подобные понятия используются в ландшафтоведении (эпиморфа, элементарный ландшафт, биогеоценоз и др.) а также геоботанике (фитоценоз), границы этих образований и ЭПА не всегда совпадают.

Выделяют гомогенные и гетерогенные ЭПА. В свою очередь гетерогенные делятся на регулярно-циклическими или спорадически-пятнистыми. Регулярно-циклические ЭПА представлены сетью многоугольников, в пределах каждого из которых осуществляется вся амплитуда свойств, наблюдаемая для ЭПА в целом (при этом один ЭПА может быть образован и несколькими классификационно-различными почвами при условии что их различия количественные, а не качественные). Образуются они обычно в условиях растрескивания почвы при недостатке влаги или морозобойного. В составе спорадически-пятнистого ЭПА выделяются так называемые предельные структурные элементы (ПСЭ).

ПСЭ — это небольшие участки, характеризующиеся своеобразными почвами и ограниченные распространением фактора, определяющего это своеобразие. Среди примеров ПСЭ можно назвать пятна зоогенно-перерытых почв, пятна подзолистых почв с мощным торфяным горизонтом на месте сгнивших пней, особые почвы муравейников и т. п. Они имеют исключительно биогенную природу, из-за чего их нельзя выделять в качестве ЭПА — их границы почвенные, но не почвенно-географические. Для выделения ПСЭ его почва и почва фонового ЭПА должны различаться хотя бы на уровне разряда.

Почвенные комбинации

Почвенные комбинации (ПК) представляют собой более сложные чем ЭПА единицы СПП и образованы чередующимися в пространстве и в той или иной степени генетически связанными ЭПА. Они представляют собой наименьшие целостные участки СПП, содержащие все её компоненты в типичных для нее взаиморасположениях и взамиоотношениях.

По происхождению, характеру строения и генетической связи между ЭПА выделяют шесть групп ПК:

- Комплексы — обусловлены микрорельефом, в связи с чем движение вещества между залегающими на разных элементах рельефа почвами двустороннее и генетическая связь их обоюдная. Почвы контрастно различаются.

- Пятнистости — то же что комплексы, но почвы слабоконтрастны.

- Сочетания — обусловлены мезорельефом, обмен веществом между почвами на разных его элементах односторонний: вышезалегающие почвы воздействуют на нижезалегающие, но не наоборот.

- Вариации — то же что сочетания, но почвы слабоконтрастны.

- Мозаики — обусловлены различиями в почвообразующих породах, их компоненты практически не имеют генетической связи друг с другом, представлены резко контрастными почвами.

- Ташеты — представлены слабоконтрастными почвами, не имеющими генетической связи друг с другом, формируются под воздействием биологических факторов, например, смены растительности.

Также ПК разделяют на два уровня сложности:

- Простые — состоят только из ЭПА и представляют собой второй после ЭПА уровень СПП.

- Сложные — состоят из простых ПК иногда наряду с отдельными ЭПА, это третий уровень СПП. Сложными могут быть только сочетания, вариации, мозаики и ташеты.

Также существует еще одно деление ПК на фоновые и бесфоновые. Фоновой называется комбинация, образованная одним дырчатым ЭПА, в которые вкрапляются другие ЭПА.

Способы сокращённой записи

Для сокращённой записи почвенных комбинаций обычно используют систему индексов почв, принятую для обозначения на почвенных картах, например К2 сн — каштановые солонцеватые. При этом написанные друг за другом индексы без каких-либо знаков между ними обозначают комплекс (Лг Лг ск Ск — комплекс луговых, луговых солончаковатых почв и солончаков), соединённые точкой — пятнистость (П1·П1·П3 — пятнистость слабо-, средне- и сильноподзолистых почв), соединённые плюсом — сочетание (П+Пб+Б — сочетание подзолистых, болотно-подзолистых и болотных почв), соединённые минусом — вариация (Пр-Пп-Пз — вариация песков развеваемых, полузакреплённых и закреплённых), соединённые знаком умножения — мозаика (Дк х Пдб х ВГП — мозаика дерново-карбонатных почв, подбуров и выходов горных пород), деления — ташет (Г т кч:Г в кч — ташет типичных и выщелоченных горных коричневых почв). Для обозначения сложных комбинаций используют скобки, например (Ч т ·Ч в )+Ч т +Ч ч — сочетание пятнистости типичных и выщелоченных чернозёмов с чернозёмами типичными и лугово-чернозёмными почвами.

История изучения

В. В. Докучаев рассматривал две группы закономерностей, определяющих смену почв в пространстве: зональные и топографические, при этом первой на начальных этапах развития почвоведения и географии почв уделялось гораздо большее внимание. Тем не менее, уже Н. М. Сибирцев, выделяя «типы пашни» счёл возможным даже «пёструю пашню» («чернозёмная с крапинками солонцов», «подзолистый суглинок с иловками» и т. п.) рассматривать как один тип (и выделил около 20 таких типов), если эта пестрота «однотипична, замыкается в одну и ту же схему», указывая что при этом необходимо вычислять долю различных почв в данном типе. Он же ввёл понятие «комбинация почв», главным фактором в образовании которой считал рельеф.

Г. Н. Высоцкий в 1910-х выявил генетические взаимосвязи между почвами, занимающими разные положения в рельефе. Эти идеи были развиты С. С. Неуструевым, в 1915 разделившим комплексы на обусловленные микрорельефом и мезорельефом и, рассматривая их уже не как частный случай, а как общее правило, предложивший даже заменить понятие «зональные почвы» на «зональные комплексы», а позже Дж. Мильном в 1930-х, сформулировавшим понятие катены. Также именно Неуструевым разработаны первые представления об эволюции СПП, сопряжённой с эволюцией рельефа.

Окончательно сформулирована концепция СПП была после накопления достаточного фактического материала и проникновения системного подхода в географию почв в 1960-х — начале 1970-х, главенствующая роль в этом принадлежит В. М. Фридланду, издавшему в 1972 году ставшую классической монографию «Структура почвенного покрова».

Источник