Повышение эффективности применения минеральных удобрений

Агрохимической службой края ежегодно обследуется свыше 600 тыс. га пашни на содержание нитратного азота. Большая часть пашни характеризуется дефицитом азота. Так, за период с 2006 по 2012 год обеспеченность нитратным азотом на 60-80% обследованной пашни была низкой — менее 12 мг/кг почвы (табл. 5.13). Содержание нитратного азота является лимитирующим фактором почвенного плодородия во всех районах края. Одно из основных назначений парового поля — это накопление доступных форм азотного питания. Поля, на которых соблюдается технология парованиия, с этой задачей справляются. Нарушение технологий парования обуславливает низкое содержание нитратного азота в почве, что приводит к негативным технологическим и экономическим последствиям.

Таблица 5.13 — Почвенная диагностика на содержание нитратного азота

| Год | Обследовано, тыс. га | Площадь с нитратным азотом менее 12 мг/кг |

| тыс. га | % | |

| 616,8 | 476,3 | 77,2 |

| 558,9 | 359,8 | 64,4 |

| 685,6 | 425,5 | 66,0 |

| 649,7 | 437,0 | 67,3 |

| 466,2 | 312,6 | 67,1 |

Большинство сельских товаропроизводителей ведут земледелие на фоне естественного почвенного плодородия, т.е. практически без применения минеральных и органических удобрений, а также других средств химизации, способных повышать плодородие почв. Основным резервом плодородия здесь являются паровые поля, пласт многолетних трав и залежные участки.

Отсутствие минеральных и органических удобрений, структура посевных площадей, ориентированная в основном на выращивание монокультур, а также ряд других факторов являются причиной отрицательного баланса питательных веществ в почвах пашни, что ведёт к снижению почвенного плодородия. Ежегодно сельскохозяйственные товаропроизводители края вносят около 35-37 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений и около 1млн. тонн органических удобрений. Для достижения бездефицитного баланса питательных веществ требуется внесение около 50-55 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, для прекращения процессов снижения содержания гумуса в почвах необходимо резко увеличить внесение органических удобрений, в т.ч. соломы, сидератов и т.д.

Эффективность минеральных удобрений зависит от ряда факторов: влагообеспеченности полей, температурного режима, системы обработки полей и т.д. Засорённость посевов приводит к непроизводительным потерям элементов питания (табл. 5.14), поэтому применение удобрений следует сопровождать мероприятиями по защите посевов от сорняков (табл. 5.15).

Таблица 5.14- Вынос питательных веществ сорными растениями при различной засоренности посевов сельскохозяйственных культур, кг/га

| Культура | Вынос NPK при степени засоренности | ||

| слабой | средней | сильной | |

| Средняя по всем культурам | 12,8 | 41,3 | 186,7 |

| В том числе: зерновые колосовые | 12,7 | 41,1 | 158,9 |

| кукуруза на зерно | 8,9 | 62,1 | 109,4 |

| картофель | 10,9 | 40,5 | 116,8 |

| сахарная свекла | 17,4 | 59,8 | 191,7 |

| лен-долгунец | 28,1 | 78,6 | 234,2 |

Таблица 5.15 — Эффективность применения минеральных удобрений на посевах с различной засоренностью

| Культуры | Снижение прибавки урожая (%) от внесения минеральных удобрений на посевах с различным уровнем засоренности | ||

| слабая | средняя | сильная | |

| зерновые | 3,4 | 6,4 | 12,0 |

| сахарная свекла | 14,6 | 29,2 | 58,4 |

| картофель | 13,3 | 26,6 | 53,2 |

| овощные | 21,3 | 42,6 | 85,2 |

| плодовые и ягодные | 4,2 | 8,4 | 16,8 |

До недавнего времени считалось, что растения используют до 80% азота удобрений. Коэффициент использования азота растениями определяли разностным методом (по разнице в выносе азота с урожаем при внесении азота и без внесения) и выражали в процентах от внесенного количества удобрения. Применение в агрохимических исследованиях метода меченых атомов позволило установить, что в полевых условиях растения усваивают непосредственно из удобрений только 30–50% азота. Однако при внесении азотных удобрений усиливается минерализация почвенного азота и усвоение его растениями. Коэффициенты использования азота различных форм азотных удобрений существенно не различаются. Превращение азота в органическую форму резко возрастает при запашке в почву органического вещества с низким содержанием азота. Закрепившийся азот медленно минерализуется и слабо усваивается растениями.

Потери азота при денитрификации нитратов, образующихся при нитрификации аммонийного азота почвы и аммонийных азотных удобрений и мочевины, а также из нитратных азотных удобрений, весьма существенны. Потери азота удобрений резко возрастают в парующей почве и достигают 50%. Наиболее интенсивно газообразные потери азота в ходе биологической и косвенной денитрификации происходят в первые 20 дней после внесения азотных удобрений и в условиях ограниченного биологического поглощения в почве. С увеличением доз азотных удобрений потери возрастают. Потери азота удобрений за счет вымывания нитратов на тяжелых по гранулометрическому составу почвах незначительны, а на легких дренированных почвах с промывным режимом увлажнения могут составлять существенные величины. Большие потери за счет улетучивания аммиака наблюдаются при нарушении технологии внесения аммиачных форм жидких азотных удобрений, а также при поверхностном внесении и несвоевременной заделке мочевины на карбонатных и щелочных почвах.

Под влиянием азотных удобрений усиливается минерализация органического вещества и возрастают не только усвоение растениями почвенного азота, но и его потери. Потери азота удобрений могут быть снижены за счет усиления иммобилизации или торможения минерализации органического вещества почв путем внесения органических удобрений, в том числе соломы, проведения агротехнических почвозащитных и природоохранных мероприятий, выращивания пожнивных и промежуточных культур, возделывания трав, использования зеленого удобрения.

Фосфорные удобрения в своем прямом действии используются растениями только на 10–25% в зависимости от почвы, гидротермических условий и высеваемой культуры (табл. 5.16). Это связано со слабой способностью передвижения продуктов трансформации удобрения в почве. Эффективность различных фосфорных удобрений в первые годы после их внесения в почву определяется их химическим составом. При длительном взаимодействии с почвой туков все легкорастворимые удобрения примерно одинаковым образом воздействуют на плодородие почвы. Результативность действия труднорастворимых фосфатов зависит от скорости растворения их в почве.

При взаимодействии удобрений с почвой происходит формирование устойчивых минеральных соединений, состав которых зависит от особенностей почвы и влияет на использование растениями элементов питания из почвы (табл. 5.17). В кислых почвах образуются преимущественно фосфаты полуторных окислов, в нейтральных и карбонатных почвах – фосфаты кальция. При внесении фосфорных удобрений в почве увеличивается запас фосфатов, повышается их подвижность, образуются соединения, лучше растворимые в почве и т. д. В чистом виде фосфорные удобрения в Красноярский край фактически не поступают. Дефицит фосфора компенсируется за счет комплексных удобрений, в основном аммофоса и диаммофоса. Эти удобрения хорошо растворимы в воде, мало гигроскопичны, содержат азот и фосфор в хорошо усваиваемой растениями, преимущественно водорастворимой форме. Диаммофос и аммофос вносят в рядки при посеве под все культуры и в подкормку под пропашные и овощные культуры. Эффективность аммофоса выше, чем смеси простых удобрений, при равных дозах азота и фосфора.

Калийные удобрения эффективны на легких песчаных, супесчаных и на торфяных почвах с низким содержанием доступного калия. Важным условием для эффективного применения калийных удобрений является обеспечение растений фосфором и азотом. На почвах, бедных азотом и фосфором, внесение калийных удобрений не даст должного эффекта. На суглинистых и глинистых почвах, содержащих много калия, потребность в нем у культур проявляется при одновременном внесении азотных и фосфорных удобрений. На богатых калием почвах (к таким относятся черноземы) потребность в этом элементе возникает только у калиефильных культур, которым нужно его много (подсолнечник, кукуруза, гречиха и т.д.). На солонцах, которые богаты калием, калийные удобрения эффекта не дают, а их внесение приводит к засолению почв.

Таблица 5.16 — Коэффициенты использования питательных элементов

из удобрений в разные годы

| Вид удобрения | Год действия | Коэффициенты использования, % | |

| N | Р2O5 | K2O | |

| Органические удобрения (навоз, компосты, зеленые удобрения) | 20-25 | 10-15 | 30-40 |

| 10-15 | 5-10 | 15-20 | |

| 5-10 | 5-10 | 5-10 | |

| Минеральные удобрения | 50-60 | 15-25 (порошковидные) 25-35 (гранулированные) | 50-60 |

| 10-15 | 10-15 | ||

| 5-10 | 5-10 |

Примечание: В условиях орошения коэффициенты использования элементов питания возрастают на 20-30%. Минеральные удобрения, внесенные локально при посеве в рядки или при посадке в гнезда, могут использоваться в среднем: азотные – 50-80%, фосфорные — 40-60%, калийные — 50-70%.

Таблица 5.17- Коэффициенты использования питательных элементов из почвы

| Культуры | Р2O5 | K2O |

| Зерновые | При анализе по методу Кирсанова | |

| 5-7 | 7-8 | |

| Пропашные, бобовые травы | 6-8 | 8-10 |

| Зерновые | При анализе по методу Чирикова | |

| 6-8 | 8-9 | |

| Пропашные, бобовые травы | 7-9 | 9-11 |

| Зерновые | При анализе по методу Мачигина | |

| 5-6 | 6-7 | |

| Пропашные, бобовые травы | 6-7 | 7-8 |

Примечание: Растения из почвы усваивают 25% легкогидролизуемого азота и в весенний период до 20% нитратного азота.

Следует помнить, что все агрохимические мероприятия необходимо проводить при соблюдении экологических требований с применением средств защиты растений, а также контролируемой токсикологической обстановки.

Источник

Повышение эффективности минеральных удобрений

Использование минеральных удобрений обеспечивает по оценкам ученых от 41 до 50 % прироста урожая культурных растений [1, 3, 6, 7]. По сообщениям ВИУА им. Д.Н. Прянишникова окупаемость минеральных удобрений составляет на дерново-подзолистых почвах от 4,9 до 6,5 кг зерновых единиц на 1 кг действующего вещества NPK. При этом окупаемость удобрений снижается от дерново-подзолистых к чернозёмным почвам [4, 5].

При внесении минеральных удобрений исходят из широко установившейся концепции, что элементы питания используются прежде всего культурой, под посевы которой вносятся эти удобрения. Однако в производственных условиях чаще всего имеют дело не с одновидовым посевом культуры, а с полевым растительным сообществом. Поэтому кроме культуры другим важным компонентом такого сообщества оказываются еще и сорные растения [2, 8, 10]. Они также выступают в качестве хотя и неучтенных, но равноправных, а при высокой засоренности посевов и доминирующих потребителей минеральных элементов из вносимых удобрений.

Удобрения оказывают разнообразное и глубокое воздействие на весь комплекс факторов, определяющих характер и направленность видовых взаимоотношений между ботаническими группами растений. А.М. Туликов [8] выделяет группу «элемент-позитивных» сорных растений, положительно реагирующих на увеличение в почве элементов питания, и группу «элемент-негативных» сорняков, которые резко снижают свою конкурентную способность по отношению к культурам при внесении минеральных удобрений.

Многочисленными агрохимическими исследованиями, проведенными за последние два десятилетия с использованием изотопа азота 15N как в нашей стране, так и за рубежом установлено, что коэффициент использования азота минеральных удобрений большинством сельскохозяйственных культур не превышает 40–50 % от вносимой дозы; – 25–30 % закрепляется в почве микрофлорой; 25–30 % составляют безвозвратные газообразные потери [5]. Величина усвоения азота растениями в условиях вегетационных опытов составляет 50–60 % от внесенного, в полевых условиях она меньше – около 40 %.

С помощью стабильного азота установлено, что луговые травы используют из удобрений значительно больше азота, чем ячмень. Потери азота под луговыми травами 7,1–14,3 % от внесенного азота, под ячменем 13,3–24,7 % [4]. Применение меченого азота позволяет выяснить участие почвенного азота в питании растений на фоне внесения азотных удобрений, определить истинные коэффициенты использования азотных удобрений, определить потери на денитрификацию и вымывание.

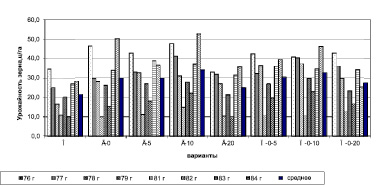

Позиционная доступность минеральных удобрений оказала существенное влияние на рост и развитие ячменя. Данные рис. 1 позволяют отметить, что урожайность зерна ячменя в конкретный вегетационный период определялась глубиной и способом размещения минеральных удобрений по пахотному горизонту.

Так, три года из восьми внесение NPK на глубину 10 см имело преимущество по сравнению с остальными вариантами и в трех случаях перемешивание NPK со слоем почвы 0–10 см, два года имело преимущество внесение NPK на глубину 5 см. Менее эффективны удобрения при заделке их на глубину 20 см или же перемешивание их с этим слоем.

В среднем за 8 лет исследований наибольшую прибавку урожая (11,3 и 12,8 ц/га) имели варианты с внесением NPK на глубину 10 см и перемешивание их со слоем 0–10 см. Коэффициент использования азота из минеральных удобрений, который определялся балансовым методом, был выше именно на этих вариантах (около 32 %).

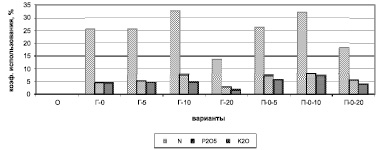

Поверхностное внесение удобрений или же их применение в слое почвы 5 см снижает на 5–7 % эффективность азотных удобрений по сравнению с выше указанными вариантами. Коэффициент использования фосфора из фосфорных удобрений в два- три раза меньше, чем азота (рис. 2).

Рис. 1. Влияние глубины заделки удобрений на урожайность зерна ячменя

Рис. 2. Влияние способов и глубины размещения удобрений в пахотном горизонте на коэффициент использования из них азота, фосфора и калия ячменем (среднее за 8 лет)

Еще меньше коэффициент использования калия из калийных удобрений. Корреляционный анализ зависимости между использованием NPK ячменем и его урожайностью выявил существенную связь между выносом азота с зерном (R = 0,95. 0,97) и среднюю степень зависимости по выносу фосфора и калия (R = 0,45–0,60).

Следовательно, определяющим фактором эффективности использования питательных веществ и параметров урожайности ячменя в условиях Центральных районов Нечерноземной зоны является позиционная доступность азотных удобрений.

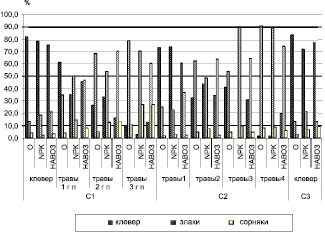

В наших исследованиях в посевах клевера и многолетних трав 1 г.п. без внесения удобрений малолетние и многолетние виды сорняков имеют примерно равную сырую массу. Внесение минеральных и органических удобрений в посевах клевера и многолетних трав 1 г.п. сдвигает соотношение массы сорняков в пользу малолетних видов сорняков. Увеличение срока пользования многолетними травами сопровождается повышением накопления массы многолетних видов сорняков с 15 до 60 %.

Установлено, что в посевах клеверов и трав первого года пользования многолетние сорняки представлены в основном бодяком полевым, осотом жёлтым, пыреём ползучим. К третьему и четвёртому году пользования флористический состав представлен одуванчиком лекарственным, лапчаткой гусиной, васильком луговым, подорожником большим, пыреем ползучим и другими видами.

Результаты анализа ботанического состава трав показывают, что доля сорняков надземной массы многолетних трав составляет от 2 до 26 %. Причём значительное влияние на соотношение компонентов агрофитоценоза оказывает ботанический состав культурного компонента агрофитоценоза и продолжительность использования многолетних трав.

Результаты ботанического состава, представленного на рис. 3, показывают, что в посевах клеверов и многолетних трав 1 г.п. преобладает клевер, зависимости от севооборотов С1, С2, С3.

Доля сорняков на этих вариантах составляет всего 2…10 %, злаковый компонент многолетних трав, который представлен в основном тимофеевкой луговой, занимает примерно пятую часть. Внесение минеральных удобрений вызывает сокращение доли клевера в агрофитоценозе, место которого занимают злаки и сорняки, т.е. происходит выпадение клевера уже в первый год пользования. Увеличение продолжительности использования многолетних трав сопровождается устойчивой тенденцией сокращения клевера в травостое и повышения злаковых трав и сорняков, в ботаническом составе злаковых трав появляются овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборная. Выпадение клеверов при увеличении использования многолетних трав является одной из причин предпочтительности многолетних бобовых и бобово-злаковых трав одного года пользования.

Рис. 3. Влияние культур севооборотов, фона питания и срока пользования многолетними травами на их ботанический состав (среднее 1993–1997 гг.)

Представители ботанических групп растений с разной интенсивностью используют минеральный азот удобрения и почвы. На кафедре ботаники и луговых экосистем Тверской ГСХА с помощью изотопной метки дали объективную оценку сроков внесения азотных удобрений для травостоев различного ботанического состава. Метод меченых атомов дал возможность определить истинные коэффициенты использования азотных удобрений. Метод изотопной индикации азота важен при решении проблемы повышения эффективности азотных удобрений и защиты окружающей среды в условиях экологизации земледелия

В Тверской ТГСХА заложили опыт с использованием метода меченых атомов-стабильного изотопа 15N. Эксперименты проведены в полиэтиленовых сосудах без дна площадью 0,25 м, врезанных в почву на глубину 40 см. Почва имела следующие агрохимические показатели в слое 0–20 см: гумус – 3,17 %, рН(КCl) – 6,9; Нг – 0,75 мг•экв на 100 г почвы, подвижные формы Р2О5 – 135; К2О – 110 мг/кг почвы, Ca, Mg и Al соответственно 7,2; 0,70 и 0,216 мг•экв/100 г почвы.

Из тимофеевки луговой и клевера лугового были созданы два однокомпонентных травостоя – злаковый (14 кг/га тимофеевки луговой при 100 % п.г.), бобовый (13 кг/га клевера лугового при 100 % п.г.) и двухкомпонентный бобово-злаковый (клевера лугового 11,1 кг/га и тимофеевки луговой – 5,6 кг/га).

В опыте применялась следующая схема удобрений: 1-й вариант – N0Р80К120; 2-й вариант – N120Р80К120; 3-й вариант – N240Р80К120.

В первом году пользования травостой клевера лугового в чистом виде при удобрении только РК в первом укосе на 47,6 % состоял из бобовых, во втором укосе на 78,8 %. Посев тимофеевки почти на 100 % был злаковый во всех вариантах удобрений. Злаков в клеверо-тимофеечной смеси меньше 75 % не было при любом режиме удобрений.

При подкормке многолетних трав дважды по N60 усвоение азота почвы и удобрений различалось по укосам, в зависимости от происхождения травостоя (табл. 1).

Тимофеевка в смеси с клевером использовала азота удобрений меньше, чем в чистом виде. Во втором укосе процент азота удобрений в общем выносе вне зависимости от ботанического состава травостоя в два раза больше, чем в первом укосе. В этих условиях азота почвы в урожае первого укоса в злаковой и бобово-злаковой травосмесях в 2 раза больше, чем азота удобрений. В урожае второго укоса, наоборот, в смешанном травостое почти одинаковое количество N почвы и удобрений, а в урожае злаков азота удобрений в два раза больше, чем азота почвы.

Использование азота мочевины и почвы многолетними травостоями

Источник