Пойменные почвы

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Пойменные почвы» в других словарях:

ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ — образуются на аллювиальных отложениях пойм крупных рек. Различают: дерновые, луговые и болотные … Большой Энциклопедический словарь

пойменные почвы — образуются на аллювиальных отложениях пойм крупных рек. Различают: дерновые, луговые и болотные. * * * ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ, образуются на аллювиальных отложениях пойм (см. ПОЙМА) крупных рек. Различают: дерновые, луговые (см. ЛУГОВЫЕ… … Энциклопедический словарь

ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ — образуются на аллювиальных отложениях пойм кр. рек. Различают: дерновые, луговые и болотные … Естествознание. Энциклопедический словарь

ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ — типы почв, образующиеся на аллювиальных отложениях в поймах рек. Характеризуются высокой биогенностью, слоистостью, интенсивностью почвообразоват. процесса, наличием погребённых гумусовых горизонтов. Очень разнообразны по водному и тепловому… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

пойменные почвы — пойменные почвы, типы почв, образующиеся на аллювиальных отложениях в поймах рек. Характеризуются высокой биогенностью, слоистостью, интенсивностью почвообразовательного процесса, наличием погребённых гумусовых горизонтов. Очень разнообразны по… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

ПОЧВЫ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ — пойменные почвы, почвы, образующиеся в поймах и дельтах рек в условиях периодического затопления и аккумуляции наносов. Характеризуются высоким плодородием. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской… … Экологический словарь

Почвы Армении — Армения – страна с разнообразным почвенным покровом, который включает 5 почвенных пояса и 14 типов почв. Пояс Территория (тыс. га) Области распространения Типы почв, территория их распространения (тыс. га) и доля в почвенных ресурсах Армении… … Википедия

пойменные луга — (заливные луга), характерны для долин рек, заливаемых во время половодий. Встречаются в умеренном поясе, особенно широко распространены в лесной и лесостепной зонах, где занимают местами весьма значительные площади. Напр., левобережная пойма р.… … Географическая энциклопедия

Почвы Молдавии — Фотография Молдавии со спутника Физическая карта Молдавии Молдавия расположена на крайнем юго западе Восточно Европейской равнины, во втором часовом поясе, и занимает большую часть междуречья Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья… … Википедия

интразональные почвы — почвы, не подчиняющиеся законам широтной зональности. Они пересекают несколько почвенных зон, могут быть похожими, находясь в тропиках и в холодном климате. Отличаются от своих зональных аналогов тем, что формируются при большом избытке влаги, а… … Географическая энциклопедия

Источник

ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ

П. п. встречаются в разных природных зонах, плодородны. Их используют как луговые угодья, после распашки для выращивания овощных, кормовых и др. культур, риса. Нуждаются в мелиорации (осушение, орошение, известкование).

Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор: В. К. Месяц . 1989 .

Смотреть что такое «ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ» в других словарях:

Пойменные почвы — почвы, образующиеся на аллювиальных отложениях пойм крупных рек. Отличаются высокой биогенностью (населённостью организмами), слоистостью, наличием погребённых гумусовых горизонтов. В зависимости от процесса почвообразования… … Большая советская энциклопедия

ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ — образуются на аллювиальных отложениях пойм крупных рек. Различают: дерновые, луговые и болотные … Большой Энциклопедический словарь

пойменные почвы — образуются на аллювиальных отложениях пойм крупных рек. Различают: дерновые, луговые и болотные. * * * ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ, образуются на аллювиальных отложениях пойм (см. ПОЙМА) крупных рек. Различают: дерновые, луговые (см. ЛУГОВЫЕ… … Энциклопедический словарь

ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ — образуются на аллювиальных отложениях пойм кр. рек. Различают: дерновые, луговые и болотные … Естествознание. Энциклопедический словарь

пойменные почвы — пойменные почвы, типы почв, образующиеся на аллювиальных отложениях в поймах рек. Характеризуются высокой биогенностью, слоистостью, интенсивностью почвообразовательного процесса, наличием погребённых гумусовых горизонтов. Очень разнообразны по… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

ПОЧВЫ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ — пойменные почвы, почвы, образующиеся в поймах и дельтах рек в условиях периодического затопления и аккумуляции наносов. Характеризуются высоким плодородием. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской… … Экологический словарь

Почвы Армении — Армения – страна с разнообразным почвенным покровом, который включает 5 почвенных пояса и 14 типов почв. Пояс Территория (тыс. га) Области распространения Типы почв, территория их распространения (тыс. га) и доля в почвенных ресурсах Армении… … Википедия

пойменные луга — (заливные луга), характерны для долин рек, заливаемых во время половодий. Встречаются в умеренном поясе, особенно широко распространены в лесной и лесостепной зонах, где занимают местами весьма значительные площади. Напр., левобережная пойма р.… … Географическая энциклопедия

Почвы Молдавии — Фотография Молдавии со спутника Физическая карта Молдавии Молдавия расположена на крайнем юго западе Восточно Европейской равнины, во втором часовом поясе, и занимает большую часть междуречья Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья… … Википедия

интразональные почвы — почвы, не подчиняющиеся законам широтной зональности. Они пересекают несколько почвенных зон, могут быть похожими, находясь в тропиках и в холодном климате. Отличаются от своих зональных аналогов тем, что формируются при большом избытке влаги, а… … Географическая энциклопедия

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

пойменная почва

Почвы нечерноземной зоны содержат мало азота и фосфора, и чаще эти элементы находятся в минимуме. Легкие супесчаные, песчаные, а также пойменные почвы этой зоны характеризуются и малым содержанием «алия.[ . ]

Пойменные почвы в СССР составляют 57,5 млн га (2,6 % площади страны).[ . ]

Пойменные почвы пустынной зоны изучены недостаточно. Значительные площади пойм крупных рек пустынной зоны заняты солончаками и лугово-солончаковыми почвами. Растительность тугаев (пойменных лесов) отличается высокой продуктивностью. Биомасса тугайных сообществ весьма значительна — до 1000 ц/га и более. Опад составляет более половины биомассы, поэтому здесь формируются почвы с повышенным содержанием гумуса.[ . ]

На пойменных почвах в тундре (3,6 млн га), а также на указанных выше субальпийских горно-луговых почвах в благоприятных микроклиматических условиях возможны отдельные очаги земледелия.[ . ]

Для пойменных и балочных почв характерны процессы омоложения, обусловленные седиментацией и погребением, а также эрозионного разрушения почв и возобновления педогенеза на молодых поверхностях. Наряду с динамичными, есть и стабильные участки, в пределах которых выявлено постепенное развитие почв из аллювиальных в сторону нормальных зональных (Добровольский, 1960, 1968). Изучение почв, погребённых в поймах и балках, подтверждает направленность процессов почвообразования как в сторону развития зрелых автономных почв, так и в сторону их обновления и омоложения (Воропай, Куница, 1972; Александровский и др., 1987; Mandel, 1992; Сычёва и др., 1993). Поэтому прогнозировать развитие почв аккумулятивных ландшафтов сложно, но необходимо, особенно для пойменных почв, которые занимают большую площадь, плодородны и имеют большое сельскохозяйственное значение. Изучение эволюции и скорости формирования данных почв важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения.[ . ]

Данные почвы, развитые на агроирригационных наносах, отличаются от окружающих маломощных почв аридных регионов, и по ряду свойств приближаются к пойменным почвам. Они имеются в Месопотамии, в оазисах Средней Азии, других древнеземледельческих регионах мира.[ . ]

Знание пойменных почв, да, собственно, п всего пойменного ландшафта, явилось предпосылкой для перехода к орошаемому земледелию. Правда, первоначально оно зародилось в предгорьях в местах разливов мелких ручьев, которые люди постепенно научились регулировать, по там оно неизбежно имело карликовый характер. Иная ситуация была в гигантских речных долинах Мила, Тигра, Евфрата, Инда. Здесь за несколько тысячелетий до нас (по некоторым данным, в VI тысячелетии до и. э.) уже существовала контролируемая ирригация земель, которая явилась главной функцией возникших здесь первых государственных образований. В них начали формироваться зачатки научно-практических знаний широкого аспекта (геометрия, астрономия, механика и др.), но однозначно нацеленных на обслуживание поливного хозяйства. Соответствующего уровня достигли здесь и знания о почве.[ . ]

Ш р а г В. И. Пойменные почвы и их сельскохозяйственное использование.— М.: АН СССР, 1954.[ . ]

Зональность пойменных почв. Хотя аллювиальный процесс и поемность оказывают огромное влияние на почвообразование в поймах рек, почвенный покров пойм все же отражает зональные условия почвообразования, присущие окружающим речную долину внепойменным территориям. И чем меньше река и ее пойма, тем резче выражена зональность пойменных почв.[ . ]

На большинстве почв, особенно на подзолистых, капуста в первую очередь нуждается в азоте. На торфяных пойменных почвах, отличающихся низким содержанием калия, высокие прибавки урожая получают от калийных удобрений. При внесении минеральных удобрений прибавки урожая получают не меньше, чем от применения навоза.[ . ]

Среди зональных почв встречаются также другие почвы. Во всех почвенных зонах имеются болотные и пойменные почвы. В сухостепной зоне среди каштановых почв характерно наличие солонцов. Указанные почвы, не имеющие преобладающего распространения в почвенных зонах, называют азональными или интразональными. Все они имеют в профиле некоторые признаки зональных почв, среди которых сформировались.[ . ]

Среди тундровых почв поймы потенциал биохимической активности возрастает от почв прирусловой поймы к центральной и притеррасной. В свою очередь, ферментативная активность в органогенных пойменных почвах выше, чем в минеральных. В гумусовых горизонтах (0-13 см) изученных почв отмечается довольно высокая активность уреазы, инвертазы, фосфатазы и дегидрогеназы — ферментов, участвующих в обменных процессах азота, углеводов, фосфора и окислительно-восстановительных.[ . ]

Торфянисто-болотная почва центральной поймы по сравнению с типовой притеррасной частью обладает более высоким потенциалом биохимической активности. В свою очередь ферментативная активность в органогенных пойменных почвах выше, чем в минеральных.[ . ]

Анализы заболоченных почв мало отличаются от анализов незаболоченных почв. Из дополнительных анализов преимущественно мелиоративного значения необходимо определение зольности, подвижного железа и марганца (экстрагируемых нормальной сернокислой вытяжкой из ортштейнов слоя 0—10 см подзолистых и болотно-подзолистых почв для количественного определения степени их заболоченности), устойчивости кротовых дрен в минеральных почвах (главным образом для суглинистых и глинистых пойменных почв на глубинах 30—40 и 60—70 см по методу Зайдельмана).[ . ]

Свекла растет на любых почвах. Но самыми лучшими являются рыхлые, хорошо обработанные, нейтральные суглинистые, супесчаные, черноземные пойменные почвы и торфяники после известкования. Не рекомендуются почвы песчаные, подзолистые, тяжелые глинистые и переувлажненные (здесь свеклу нужно сажать на гребнях и грядах).[ . ]

В более южных зонах эти почвы представлены в основном болотными пойменными почвами степей, буроземно-лесными болотными почвами, болотными почвами сероземной зоны и болотными почвами субтропических областей.[ . ]

В реальности для многих почв характерно развитие одновременно в нескольких моделях. Например, пойменные почвы обычно развиваются при сочетании седиментационной, нормальной и зоотурбационной моделей.[ . ]

Потенциальное плодородие пойменных почв изменяется от прирусловой части поймы к центральной и притеррасной; в этом направлении в почвах увеличиваются общий запас органического вещества и содержание общего азота, растет сумма обменных оснований. Лучшими являются незаболоченные и незасоленные почвы зернистой поймы. Такие почвы имеют большой гумусовый горизонт, значительный общий запас органического вещества (до 350—550 т/га) и высокое содержание элементов питания, обладают благоприятными агрохимическими свойствами.[ . ]

Большую роль в плодородии почв играет почвенная биота. Подавляя вредителей пестицидами, человек снижает также численность почвеныых организмов. В пойменных почвах Нечерноземья насчитывалось до 300 дождевых червей на 1 кв. м, пропускавших сквозь свой кишечник ежегодно до 10 кг почвы. В настоящее время их численность сократилась в десятки и сотни раз.[ . ]

Дуб успешно растет на сырых пойменных почвах, перенося кратковременное весеннее затопление почвы. Длительное затопление, захватывающее период распускания листвы, ведет к усыханию или ослаблению жизнедеятельности дуба. В связи с этим, например в пойме Волги, дуб придерживается относительно возвышенных местоположений. Хороший рост дуба, однако, наблюдается только на свежих или влажных, глубоких и достаточно богатых почвах: на лесных суглинках, деградированных черноземах, аллювиальных почвах пойм и долин.[ . ]

Размещение в севообороте. К почвам и почвенному плодородию конопля предъявляет высокие требования. Наибольший урожай волокна и семян она формирует на плодородных, богатых органическими веществами рыхлых почвах. Без повышения общего уровня агротехники и плодородия почвы конопля в полевых севооборотах дает низкие урожаи. Хорошо она произрастает на наносных пойменных почвах и осушенных окультуренных торфяниках. Непригодны для нее тяжелые глинистые и песчаные почвы. Более требовательной к почвам является среднерусская конопля. При высокой требовательности к влаге конопля отрицательно реагирует на избыточное увлажнение, что имеет место на торфяниках с близким залеганием грунтовых вод.[ . ]

Ахтырцев Б.П., Яблонский Л.А. Пойменные почвы Окско-Донской равнины и их изменение при сельскохозяйственном использовании. — Воронеж, 1993.[ . ]

Добровольский Г.В. Пути эволюции пойменных почв в лесной и лесостепной зонах Русской равнины // Докл. сов. почвоведов на VII Междунар. конгр. в США. М.: Изд-во АН СССР, 1960.[ . ]

Бонитировочные баллы для конкретных почв проверялись на корреляцию с урожайностью всех зерновых культур, а также яровой пшеницы и озимой ржи в отдельности. Итоговый оценочный балл вычислялся как среднеарифметический между общим баллом по свойствам почв и средним баллом по урожайности зерновых юн других культур.[ . ]

Причина разной направленности эволюции пойменных почв — большое разнообразие процессов развития рельефа, а также изменения гидрологического режима реки, во многом связанные с изменениями климата. В результате врезания русла и осадконакопления постепенно увеличивается высота поймы, ослабевает ее заливаемость и интенсивность седиментации, усиливается дре-нированность почв. Ландшафты и почвы поймы изменяются в сторону нормальных автономных. Так, часто наблюдается смена почв от оглеенных и кумулятивных нижней части разреза к автономным (подзолистым, черноземным) в верхней его части (рис. 30). Процессы блуждания реки по пойме приводят не только к развитию боковой эрозии. С приближением русла растет дре-нированность, увеличивается скорость накопления аллювия и образуются кумулятивные почвы. Наоборот, с удалением русла развивается заболачивание.[ . ]

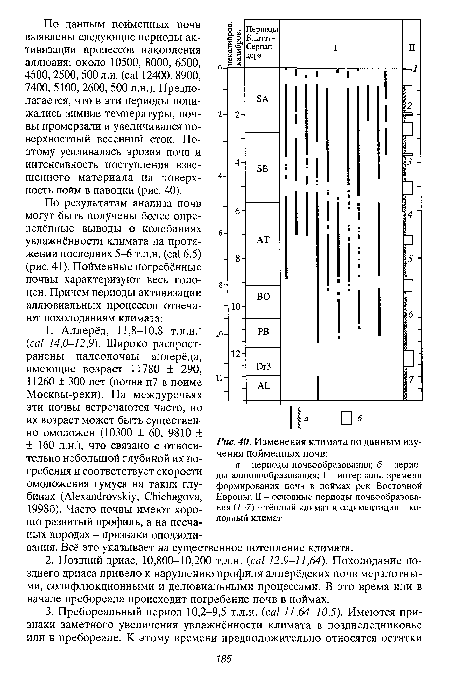

| Изменения климата по данным изучения пойменных почв |  |

Фосфоробактерин целесообразно применять на почвах, богатых органическим веществом (черноземы, некислые торфяные почвы, освоенные залежи и целинные земйи). В нечерноземной зоне этот препарат можно рекомендовать при распашке пойменных почв и пласта высокоурожайных многолетних трав.[ . ]

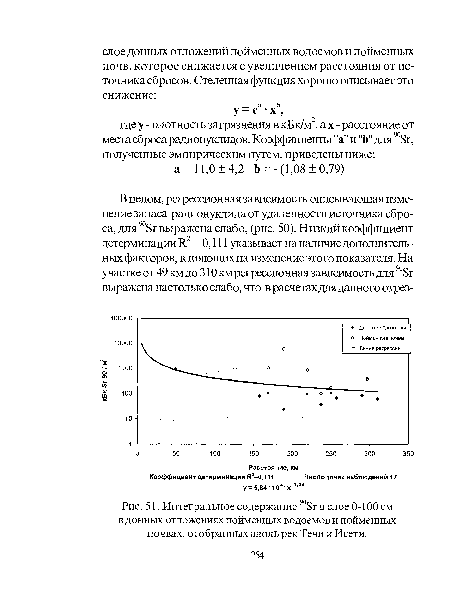

Основанные на прямых измерениях концентраций радионуклидов в пойменных почвах и донных отложениях пойменных водоемов, а также на ряде допущений, расчетные оценки интегрального содержания радионуклидов в пойменной зоне вниз по течению рек на расстояние до 310 км составили: для 908г — 106-1012 Бк, для 137Сз — 348-1012 Бк, для 239’24°Ри — 0,83 • 1012 Бк. Эти результаты могут быть приняты со средним уровнем неопределенности равным двум; подобная точность считается удовлетворительной при радиоэкологических исследованиях природных экосистем.[ . ]

На изменение условий почвообразования и формирование профиля пойменных почв оказывает влияние и возникающее иногда смещение русла реки. В связи с этим отдельные участки центральной поймы станут испытывать режим прирусловой поймы и наоборот. Поэтому в поймах наблюдаются случаи погребения профиля луговой почвы профилем дерновой слоистой, профиля болотной — профилем луговой почвы и т. д.[ . ]

Однако приведенные выше градации характеризуют лишь некоторые почвы подзолистой и черноземной зон. В условиях юго-востока индексы, предложенные И. В. Тюриным и М. М. Кононовой, не согласуются с данными полевых опытов. На светло-каштановых п пойменных почвах в условиях орошения большая часть культур хорошо отзывается на внесение азотных удобрений, даже при , содержании легкогидролизуемого азота свыше 60—100 мг на 1 кг почвы.[ . ]

Важное значение в сельскохозяйственном производстве зоны имеют пойменные почвы. Они характеризуются высоким природным плодородием и используются под сенокосы, пастбища, а также для выращивания картофеля, овощных и других культур (см. гл.[ . ]

Под овощные севообороты обычно отводят хорошо окультуренные или пойменные почвы. Однако площадь таких угодий в хозяйстве может быть недостаточна. Обильное применение навоза дает возможность получать высокие урожаи овощей и на обычных полевых почвах.[ . ]

| Интегральное содержание 908г в слое 0-100 см в донных отложениях пойменных водоемов и пойменных почвах, отобранных вдоль рек Течи и Исети. |  |

Важное значение для сельскохозяйственного производства зоны имеют пойменные почвы, характеризующиеся довольно высоким плодородием, но они часто закочкарены и закустарены. При проведении комплекса мелиоративных работ на этих землях можно создать сенокосные угодья и пастбища, выращивать хорошие урожаи картофеля и овощных культур.[ . ]

Однако на фоне общей высокой оценки сельскохозяйственного значения пойменных почв их агрономические качества неравноценны.[ . ]

Не обеспеченные осадками полупустынные сероземы и лугово-сероземные почвы занимают наибольшую площадь (около 32 млн га). Они, как и расположенные среди них пойменные почвы (1,8 млн га), требуют регулярного орошения. Посевы вторых пожнивных культур на сероземах могут хорошо удаваться в Закавказских республиках, но часто не вызревают в Средней Азии из-за континентально-сти климата и более ранних осенних заморозков.[ . ]

Важным и сложным объектом освоения, обычно требующим мелиораций, являются почвы речных пойм во всех природных зонах страны. Г. В. Добровольский (1968а) на основании многолетних комплексных исследований дал современную интерпретацию генезиса и классификации пойменных почв лесной зоны.[ . ]

Особое внимание уделялось нами хронорядам еще слабо изученных суглинистых почв на курганах и других объектах с точно известным возрастом, расположенные в разных частях Восточной Европы (Александровский, 1984; Александровский, Бирина, 1987; Александровский, Таргульян, 1989; Alexandrovskiy, 2000). Также исследовались разновозрастные дневные пойменные почвы (Александровский, 2004; Alexandrovskiy, Krenke, 2004). Почвы погребённых датированных поверхностей (хроноряды погребённых почв) сравнивались с фоновыми почвами. Почвы хронорядов датировались по радиоуглеродным, археологическим и геолого-геоморфологическим данным. Затем устанавливались характерные времена развития профиля почв и скорости основных профилеобразующих процессов.[ . ]

При размещении азотных удобрений необходимо учитывать степень гумусированности почв и их механический состав. Лучшей нитрификационной способностью обладают дерново-карбонатные и пойменные почвы, а среди дерново-подзолистых — хорошо окультуренные. Чем ниже содержание гумуса, кислее почвы и сильнее их оподзоленность, тем ниже их нитрификационная способность. Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы характеризуются низкой нитрификационной способностью. Нитратные азотные удобрения при промывном типе водного режима могут легко вымываться из почвы, поэтому их целесообразнее вносить непосредственно перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур и в период вегетации. На избыточно увлажненных почвах возможны потери азота за счет развития процессов денитрификации. На таких почвах требуется регулирование водно-воздушного режима и преимущественное внесение аммиачных форм азотных удобрений.[ . ]

Александровский АЛ., Гласко М.П., Фоломеев Б.А. Археолого-географические исследования погребенных пойменных почв как геохронологических уровней второй половины голоцена (на примере Средней Оки) // Бюл.[ . ]

В 1992 г. Филиалом института биофизики № 4 (ФИБ-4) Минздрава РФ была проведена работа по изучению физико-химического состояния и распределения плутония в донных отложениях и пойменных почвах реки Течи [6]. Для решения задач по экологической реабилитации земель в верховьях реки Теча и ее поймы необходимы данные о запасе, количественных закономерностях миграции, а также физико-химическом состоянии загрязняющих радионуклидов. В результате проведенной работы сделано 17 разрезов донных отложений, 18 разрезов пойменной почвы, проведено 450 анализов определения плутония.[ . ]

Одновременно с нашими исследованиями донных отложений водоемов, расположенных в пойме рек Течи и Исети в рамках единой программы проводилось радиоэкологическое изучение пойменных почв этих же рек под руководством И.В. Молчановой. Ниже для целей сравнения будут приведены некоторые показатели по радиоактивному загрязнению пойменных почв.[ . ]

Итак, для пойм характерны направленность и периодичность педогенеза, а также значительная пространственная неоднородность в развитии геоморфологических и почвенных процессов. Отметим, что понятия “почвы поймы” и “пойменные почвы” не одно и то же. Первое обозначает все почвы, имеющиеся в пойме, как специфичные для неё пойменные аллювиальные, так и типичные для междуречных пространств (подзолистые, чернозёмные); второе — только специфичные пойменные почвы, образовавшиеся в условиях седиментации (кумулятивные почвы).[ . ]

В работах (Трапезников и др., 1999, 2000; Аагкго§, Тгарегшкоу е.а., 2000) с помощью математических моделей описано пространственное распределение 90 8г и 137Сз и 239,240Ри в донных отложениях речной системы Теча-Исеть, включая пойменные ландшафты. Показано, что содержание радионуклидов уменьшается с расстоянием от ПО «Маяк» и может быть описано с помощью степенной функции. Вертикальное распределение нуклидов в донных отложениях пойменных водоемов и в пойменных почвах характеризуется экспоненциальной зависимостью. Распределение радионуклидов по ширине поймы также описывается экспоненциальным уравнением, уменьшаясь по мере увеличения расстояния от русла реки.[ . ]

Такое испытание бурых углей Башкирии было проведено Д. Кирилловой. Она применяла бурый уголь в сочетании с минеральными удобрениями и с навозом. Его установлено ускорение созревания капусты и помидоров (ранняя капуста на черноземной почве созрела на 7—9 дней, а помидоры на темнобурых пойменных почвах на 10—12 дней раньше, чем на участках, где бурый уголь не внесен).[ . ]

Приведенная схема является примерной и может изменяться в зависимости от почвенно-климатических условий и обеспеченности хозяйства органическими и минеральными удобрениями. На южных черноземах относительно повышается роль фосфорных удобрений, а на пойменных почвах — калийных. На легких почвах с высоким уровнем грунтовой воды азотные удобрения целесообразно вносить весной под предпосевную обработку.[ . ]

В наш век человек стал весьма активным «почвообразователен»; оп и раньше выполнял такую роль, по в относительно малых масштабах (орошаемые земли древнего Востока, чинам-пы Мезаамерики, удобрение «земли землей» в древнем Риме, польдеры Нидерландов, несколько столетий известкования почв Европы и др.). Сейчас антропогенное воздействие на почву — позитивное и негативное — стало повсеместным. В свете этого С. В. Зоин предлагает «отдать предпочтение» изучению следующих проблем: «1) конфликтных и стрессовых ситуаций, возникающих между человеком и почвой; 2) требований, предъявляемых почвенной средой к человеку, и ответов человека на эти требования; 3) реакции человека с позиций культуры и их глобального и регионального отражения на мозаике почвенного покрова» (Зопн, 1979, с. 7). Поэтому срочной задачей является отражение всех видов техпогеиио-пре-образоваппых почв в почвенных классификациях и на почвенных картах. Надо сказать, что в этом отношении задел, которым располагает наука сегодня, невелик, и здесь нужно форсировать новые исследования. Что касается «конфликтных и стрессовых ситуаций», то по этому вопросу интересные факты, приобретающие «весьма тревожную значимость», привел недавно В. В. Егоров (1979): загрязнение почвы тяжелыми металлами, порча ее при проходке тяжелых почвообрабатывающих орудий, иссушение пойменных почв после строительства плотин, излишняя кислотность почв и недостаток в них кальция и т. д.[ . ]

Применение математического моделирования, в настоящей работе позволило решить также актуальные задачи, как прогноз содержания исследуемых радионуклидов в воде и донных отложениях озер, расположенных на территории ВУРСа, на ближайшие 100 лет, а также оценить запасы радионуклидов на глубину до 100 см в пойменных почвах и донных отложениях водоемов, расположенных в пойме вдоль рек Течи и Исети.[ . ]

Воздействие человеческого общества, беспрестанно возрастая на протяжении истории, проявлялось как в формах направленного преобразования, так и прямого разрушения. В отдаленные времена бесчисленными стадами была сведена растительность и вытоптана дернина на обширной территории аридных ландшафтов. Дефляция довершила уничтожение почв. В более близкое время в результате бездренажного орошения десятки миллионов гектаров плодородных почв превратились в засоленные земли и соленые пустыни. По данным ООН, ежегодно от засоления и заболачивания гибнет 200—300 тыс. га поливных земель. Буквально на наших глазах большие площади высокоплодородных пойменных почв были затоплены и заболочены в результате строительства плотин и водохранилищ на крупных реках. Однако, как ни велики явления разрушения почв, это лишь небольшая часть результатов воздействия человеческого общества на почвенный покров Земли. Основной результат человеческого воздействия на почву — постепенное изменение процесса почвообразования, все более глубокое регулирование процессов круговорота химических элементов и трансформации энергии в почве.[ . ]

Источник