Раздел VI. Охрана лесов от пожаров, санитарные мероприятия в лесах и ответственность за лесонарушения

Виды и особенности лесных пожаров

Лесные пожары возникают по разным причинам, но основная причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем людей [9, 35, 60, 60, 105, 116, 136]. Все лесные пожары подразделяются на три вида: низовые (наземные), подземные (торфяные) и верховые. Низовые и верховые пожары подразделяются на устойчивые и беглые. К беглым относят пожары с быстро продвигающейся кромкой огня.

Низовые пожары. При таких пожарах сгорает живой напочвенный покров (лишайники, мхи, вереск, брусника, черника, травянистые растения), лесная подстилка и мертвый опад (опавшие листья, хвоя, мелкие веточки), а также хвойный подрост и подлесок. Беглые низовые пожары наиболее часто возникают весенний период, при этом сгорает живой напочвенный покров, опад, подрост и подлесок. Устойчивые низовые пожары возникают в основном летом; на участке пожара в течение длительного периода времени горят подстилка, валежник, гнилые пни, сильно обгорают корни и кора деревьев. Форма пожарищ при низовых пожарах вытянутая, дым светло-серого цвета. По классификации И. С. Мелехова [49], низовые пожары подразделяются на напочвенные, подстилочно-гумусовые, подлеско-кустарниковые, валежные и пневые.

Верховые пожары. При таких пожарах, кроме напочвенного покрова и подстилки, горит также полог древостоя — хвоя, листья, ветви деревьев. Верховые пожары развиваются обычно из низовых пожаров в сильно захламленных хвойных насаждениях, в насаждениях с мощным покровом из багульника и вереска, с хвойным подростом, в разновозрастных насаждениях и в насаждениях с низкоопущенными кронами.

Верховые пожары чаще всего возникают летом в ветреную погоду в хвойных молодняках на сухих местоположениях, в зарослях кедрового стланика, в горных лесах на крутых склонах. При верховом беглом пожаре сгорают хвоя и мелкие ветви деревьев, а кора и крупные ветви обгорают. При верховом устойчивом пожаре сгорают полностью крона деревьев (включая ветви и крупные сучья), живой напочвенный покров, опад, подстилка, валежник, сухостой, подрост, подлесок. Стволы деревьев сильно обгорают. Беглые верховые пожары обычно возникают при сильном ветре и распространяются по пологу насаждения «скачками» с опережением фронта низового пожара; скорость распространения пламени достигает 15 — 25 км/ч. Форма пожарища при беглом верховом пожаре вытянутая, дым обычно темного цвета.

По классификации И. С. Мелехова [49], верховые пожары разделяются на вершинные, повальные и стволовые.

Подземные пожары. Такие пожары возникают в лесах на торфяных почвах или в насаждениях с мощным слоем подстилки (толщиной более 20 см) обычно во второй половине лета. Торф или подстилка прогорает до минерального горизонта почвы или до влажных слоев, где горение невозможно. Подземные пожары являются продолжением низовых пожаров и возникают отдельными очагами на сухих участках, главным образом около стволов деревьев. Подземный пожар распространяется очень медленно, со скоростью до нескольких метров в сутки, при этом горение беспламенно.

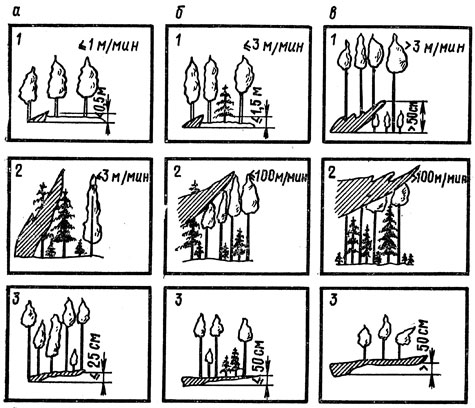

Для характеристики лесных пожаров применяют следующие показатели: число лесных пожаров, возникающих за один пожароопасный сезон на площади 1 млн. га; среднюю площадь одного лесного пожара в гектарах; горимость лесов, которая выражается процентным отношением площади лесов, пройденной пожарами, к общей площади лесов объекта. Кроме того, пожары характеризуются по скорости и интенсивности. В зависимости от скорости распространения и высоты пламени пожары распределяются на три группы: сильные, средней силы и слабые (рис. 32).

Рис. 32. Схемы, характеризующие силу пожаров: а — слабых; б — средних; в — сильных; 1 — низовой пожар; 2 — верховой; 3 — подземный

Интенсивность низовых наземных и валежных пожаров определяют по высоте пламени, скорости распространения огня, степени уничтожения покрова к опада, подстилочно-гумусовых пожаров — по степени прогорания подстилки (см. рис. 32). Все низовые пожары классифицируют по величине подсушин на стволе.

Источник

Вопрос № 1100541

Похожие вопросы

Вопрос № 1067927

Вопрос № 1006569

По данным МЧС, на 31 июля 2010 года площадь лесных и торфяных пожаров в России составила более чем 120 тысяч гектаров и увеличилась за сутки на 30 тысяч гектаров. Был зафиксирован 61 действующий лесной пожар из около 400 очагов возгорания. От пожаров наиболее пострадали Республики Мордовия, Татарстан, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ульяновская, Владимирская, Липецкая, Тамбовская и Тульская области.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Установите соответствие между характеристиками лесных пожаров и их типами.

1. Лесной пожар, при котором сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка, мертвый опад, а также хвойный подрост и подлесок. Скорость движения пожара по ветру 0,25–5 км/ч. Температура горения около 700°C (иногда выше)

2. Лесной пожар, охватывающий напочвенный покров, лесную подстилку и полог древостоя (хвоя, листья, ветви деревьев). Скорость распространения от 5–70 км/ч. Температура горения от 900 до 1200°C

3. Лесной пожар, при котором прогорает торф или подстилка до минерального горизонта почвы или до влажных слоев. Скорость распространения до 1 км в сутки

Вопрос № 1039686

По данным МЧС, на 31 июля 2010 года площадь лесных и торфяных пожаров в России составила более чем 120 тысяч гектаров и увеличилась за сутки на 30 тысяч гектаров. Был зафиксирован 61 действующий лесной пожар из около 400 очагов возгорания. От пожаров наиболее пострадали Республики Мордовия, Татарстан, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ульяновская, Владимирская, Липецкая, Тамбовская и Тульская области.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Установите соответствие между характеристиками лесных пожаров и их типами.

1. Лесной пожар, при котором сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка, мертвый опад, а также хвойный подрост и подлесок. Скорость движения пожара по ветру 0,25–5 км/ч. Температура горения около 700°C (иногда выше)

2. Лесной пожар, охватывающий напочвенный покров, лесную подстилку и полог древостоя (хвоя, листья, ветви деревьев). Скорость распространения от 5–70 км/ч. Температура горения от 900 до 1200°C

3. Лесной пожар, при котором прогорает торф или подстилка до минерального горизонта почвы или до влажных слоев. Скорость распространения до 1 км в сутки

Вопрос № 64560

По данным МЧС, на 31 июля 2010 года площадь лесных и торфяных пожаров в России составила более чем 120 тысяч гектаров и увеличилась за сутки на 30 тысяч гектаров. Был зафиксирован 61 действующий лесной пожар из около 400 очагов возгорания. От пожаров наиболее пострадали Республики Мордовия, Татарстан, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ульяновская, Владимирская, Липецкая, Тамбовская и Тульская области.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Установите соответствие между характеристиками лесных пожаров и их типами.

1. Лесной пожар, при котором сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка, мертвый опад, а также хвойный подрост и подлесок. Скорость движения пожара по ветру 0,25–5 км/ч. Температура горения около 700°C (иногда выше)

2. Лесной пожар, охватывающий напочвенный покров, лесную подстилку и полог древостоя (хвоя, листья, ветви деревьев). Скорость распространения от 5–70 км/ч. Температура горения от 900 до 1200°C

3. Лесной пожар, при котором прогорает торф или подстилка до минерального горизонта почвы или до влажных слоев. Скорость распространения до 1 км в сутки

Источник

Пирогенный фактор. Типы лесных пожаров и их экологические последствия.

Огонь в жизни растений и животных — редкий, но действенный фактор. Возникновение пожаров: 1)естеств.путем, 2)человек

Поэтому огонь – естественны1 экологическим ф-р и антропогенный.

Серьезные последствия имеют не только верховые лесные пожары, охватывающие весь древостой, но и низовые, которые губят напочвенную растительность, подрост, нижние ветви деревьев, нередко корневую систему. Во время пожара в хвойных лесах t= 800—900°С, в почве на глубине 3,5 см =95°С, на глубине 7см =70″С.

1).В сухих лесах практически полностью сгорает подстилка и почвенный гумус. 2).Минеральные частицы верхнего слоя почвы спекаются.

3).Почва сильно уплотняется.

4).кислотность почвы резко уменьшается, в верхних горизонтах значение рН нередко доходит до сильнощелочного.

5).От высокой tверхние слои почвы стерилизуются — гибнет почв микрофлора, а в более глубоких — изменяется ее состав.

Так, в почвах хвойных лесов после пожаров преобладает деятельность микроорганизмов, вызывающих масляно-кислое брожение и денитрификацию.

Низовые пожары. Сгорает живой напочвенный покров (лишайники, мхи, вереск, брусника, черника, траврастения), лесная подстилка, мертвый опад, хвойный подрост и подлесок.Наиболее часто происходят в весенний период.

Верховые пожары.Кроме напочвенного покрова и подстилки горит и полог древостоя (хвоя, листья, ветви деревьев). Верховые пожары развиваются обычно из низовых пожаров. Низовой пожар переходит вверховой в знач-но захламленных хвойных насаждениях

Верховые пожары чаще всего возникают летом в ветреную погоду в хвойных молодняках на сухих местоположениях, в горных лесах на крутых склонах.

При верховом беглом пожаре сгорают хвоя и мелкие ветви деревьев, а корни и крупные ветви обгорают. При верховом устойчивом пожаре сгорает полностью крона деревьев (включая ветви и крупные сучья), живой напочвенный покров, опад, подстилка, валеж, сухостой, подрост, подлесок. Стволы деревьев сильно обгорают.При этом скорость распространения пламени = 15-25 км/ч. Пожарище при беглом верховом пожаре имеет вытянутую форму, дым обычно имеет темный цвет.

Подземные пожары. Возникают в лесах, растущих на торфяных почвах или в насаждениях с мощным слоем подстилки (толщиной >20 см), обычно во второй половине лета. При этих пожарах торф или подстилка прогорает доминер горизонта почвы или до влажных слоев, где горение невозможно.

16.Экстремальные среды: высокогорья, полюса планеты, глубоководные впадины, подземные пещеры и озера.

*Специфика среды опр-ся изменениями атм.давления: H=3000м, р=58%,

Н-5000м – всего 52% по ср-нию с его величиной на ур-не моря.

*Контрасты в t воздуха и почвы, на солнце и в тени, днем и ночью велики.

*хар-ны штормовые ветры, усиливающие испаряемость и сухость воздуха.

*животные, живущие в высокогорьях отличаются от близких видов строением тела, физиологией: увеличение размеров сердца, темная окраска, густач опушенность тела, утолщение внешних покровов и кожи. Их высотное распространение ограничивается не недостатком О2, а недостатком пищи. Особенность животных – мелкие размеры, знач.продолжительность жизни, преимущ-но дневная активность.

*осн.черта – низкие t-ры.

*приспособления животных: белая окраска меха, слой подкожного жира, зимняя спячка, сезонные миграции и кочевники, большие размеры тела.

*обнаружны всего 7 видов рыб

*особенность – способность к свечению (приманка добычи), телескопические глаза. По мере удаления в глубину, глаза атрофируются.

Подземные пещеры и озёра:

*условия ровные, тепло зимой. Живут летучие мыши, членистоногие, птицы.

*обитатели слепы и почти бесцветны, имеют хорошо развитые усики, ноги и щупальца.

*нет цветущих растений, но есть мхи, водоросли, папоротники.

Источник

Торфяные пожары: виды, причины, способы тушения. Справка

Торфяные пожары представляют собой возгорание торфяного болота, осушенного или естественного.

Торф — продукт неполного разложения растительной массы в условиях избыточной влажности и недостаточной аэрации. Торф обладает самой высокой из всех твердых топлив влагоемкостью.

Основными тепловыми характеристиками торфа являются его теплотворная способность, а также коэффициент теплопроводности. Основными горючими материалами у торфов являются углерод (52-56 % от общей массы) и водород (5-6 % от общей массы), кроме того, в составе торфа имеется от 30 до 40 % атомов кислорода, связанного в молекулах химических веществ, из которых состоит торф.

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неправильное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50 градусов по Цельсию. Летом поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52-54 градусов. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь заглубляется у стволов деревьев.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Горение обычно происходит в режиме «тления», то есть в беспламенной фазе как за счет кислорода, поступающего вместе с воздухом, так и за счет его выделения при термическом разложении сгораемого материала.

Процесс горения в нижней части происходит значительно интенсивней, чем вверху. Это объясняется тем, что свежий холодный воздух, как более тяжелый, поступает в нижнюю часть зоны горения, где реагирует с горящим торфом. Углекислый и угарный газы, а также продукты пиролиза (термическое разложение органических соединений без доступа воздуха) торфа в нагретом виде омывают верхнюю часть зоны горения, препятствуя доступу к ней кислорода. Также распространению горения на верхние слои почвы препятствует повышенная влажность в задернелом корнеобитаемом слое почвы, хорошо удерживающем влагу от выпадения осадков и капиллярного подъема грунтовых вод.

Заглубляясь в нижние слои торфа до минерального грунта или уровня грунтовых вод, горение может распространяться на десятки и сотни метров от входного отверстия, лишь местами выходя на поверхность. При заглублении очага горения происходит аккумуляция выделяющегося в слое торфа тепла и его распространение в направлении участков с повышенной влажностью, воспламеняющихся после испарения содержащейся в них влаги.

Хотя скорость продвижения кромки торфяного пожара составляет не более нескольких метров в сутки, они отличаются устойчивостью горения, которое при заглублении на 1,0 1,5 м не могут ликвидировать даже большие дожди.

При выпадении осадков битумированные частицы торфа не намокают, влага уходит между них в грунтовые воды, и торфяная залежь может гореть годами до полного выгорания месторождения.

Различают одноочаговые и многоочаговые торфяные пожары. Если пожар возник от загорания напочвенного покрова, то возможно заглубление огня в органический слой почвы сразу в нескольких местах. Когда пожар возник от костра, то это, как правило, одноочаговый пожар.

Очаг только что возникшего почвенно-торфяного пожара может быть быстро потушен проливкой водой участка горящего торфа, отделением его от краев образующейся воронки и складыванием на выгоревшей площади. Так как в верхних слоях торфа много корней деревьев и кустарников, эту работу следует выполнять топорами или очень острыми лопатками. Если имеется возможность, то края воронки следует обрабатывать водой со смачивателем или химикатами из ранцевых опрыскивателей.

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на торфянистых почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь путем локализации всей площади, на которой находятся очаги. Такую локализацию производят с помощью канавокопателей или взрывов с подачей затем в проложенную канаву воды из местных водоисточников.

При проведении земляных работ широко используется специальная техника: канавокопатели, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, другие машины, пригодные для этой работы.

Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов, которые могут загореться от горящего торфа. Сам пожар тушат путем перекапывания горящего торфа и заливки его очень большим количеством воды.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес падает и полностью погибает.

Несмотря на отсутствие пламенного горения, торфяные пожары опасны для жизни человека. Коварство их заключается в том, что поверхностный слой почвы часто остается несгоревшим, а под ним располагается горящая пещера, куда в случае неосторожного захода может провалиться человек.

Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.

В результате горения торфа образуются продукты полного и неполного окисления, пиролиза торфа — метан, водород, сажа, дым.

Ухудшение экологической обстановки наиболее опасно для детей и людей, страдающих дыхательными заболеваниями. Тяжело переносят отравления окисью углерода курящие люди, страдающие бронхитом и астмой, сердечными заболеваниями, нарушением кровообращения, неврастенией, анемией, диабетом, заболеваниями почек.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Источник