Предохраняют почву от эрозии мхи или водоросли

Участие водорослей в почвенных процессах

Почвенные водоросли участвуют в процессах почвообразования, накапливая органическое вещество почвы, обогащая ее азотом, оказывая противоэрозионное действие и участвуя в биологической рекультивации земель.

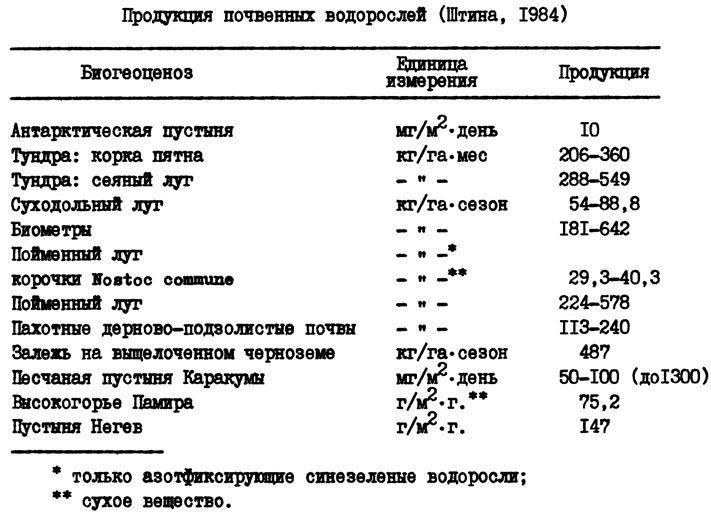

Образование водорослями органического вещества и азота в почве. Суммарная величина биомассы водорослей невелика (0,5-1 т/га). Однако годичная продукция превышает биомассу (табл. 2). Вследствие своей динамичности биомасса водорослей имеет особое влияние на жизнь почвы. Водоросли, как продуценты биогеоценоза усиливают биологическую активность почвы. Это приводит к мобилизации питательных веществ самой почвы. При инокуляции почвы водорослями в ней повышается содержание доступного фосфора. Внеклеточные продукты водорослей и слизистые вещества оболочек являются хелатообразователями, влияющими на физические и химические свойства почвы.

Таблица 2. Продукция почвенных водорослей (Штина, 1984)

В обогащении почвы связанным азотом водоросли участвуют как прямо, так и косвенно. Способность к самостоятельной азотфиксации в размерах, имеющих реальное значение в почве, свойственна только тем водорослям из отдела Cyanopbyta, которые обладают гетероцистами. В почвах СССР встречаются азотфиксирующие водоросли (всего из родов Nostoc, Anabaena, Cylindrospermum, Tolypothrix, Calothrix 110 видов). Синезеленне азотфиксирующие водоросли, сочетая в одной клетке фотосинтез и азотфиксацию, не нуждаются в готовом органическом веществе, чем существенно отличаются от гетеротрофных азотфиксаторов. По данным Мишустина и Панкратовой (1974) годовой вклад водорослей — азотфиксаторов в обогащении почв азотом составляет 0,5 млн т азота в год. В пахотной дерново-подзолистой почве водоросли фиксируют до 20 кг/га азота в год (Панкратова, 1988).

Кроме того, водоросли стимулируют активность некоторых азотфиксирующих бактерий. Не случайны поэтому многочисленные попытки практического использования азотфиксирующих водорослей в качестве биологического удобрения или стимулятора роста (Мишустин, Шильникова, 1968; Горюнова и др., 1969).

Органическое вещество водорослей становится пищей многих почвенных беспозвоночных альгофагов, грибов и других гетеротрофов.

Органической вещество водорослей используется почвенными микроорганизмами по-разному. Почвенные беспозвоночные питаются живыми почвенными водорослями, грибы, являющиеся сапротрофами, используют органическое вещество отмерших водорослей. Гетеротрофные прокариоты-бактерии и иногда актиномицеты вступают с водорослями в симбиотические взаимоотношения, используя прижизненные выделения водорослей, снабжая последних физиологически активными веществами и CO2. В состав эксретируемых водорослями продуктов ассимиляции входят углеводы, азотсодержащие соединения, органические кислоты, липиды, летучие вещества, фенольные соединения, витамины, органические фосфаты, ингибиторы и стимуляторы роста, половые аттрактанты.

Явление экскретирования водорослями значительной части фотоассимилированного углерода и потребление его сопутствующими бактериями многократно продемонстрировано для водных сред обитания. В модельных опытах с внесением водоросли в почву существуют попытки определения истинной скорости фотосинтеза водорослей, которая оценивается в пределах 3,6-12,7 мкг С/(ч-г почвы), и доли прижизненных выделений водорослей от валовой ассимиляции (0,59-0,89) (Паников и др., 1989).

Водоросли в почве, являются своеобразными центрами микробные ассоциаций, основанных на трофических взаимодействиях определенной степени специфичности и влияющих на структуру и функционирование комплекса почвенных бактерий (Дедышд др., 1989).

Противоэрозионная деятельность водорослей. Слизистые вещества чехлов, влагалищ и клеточных оболочек склеивают почтенные частицы, а переплетающиеся нити водорослей механически скрепляют их. Особое значение имеют тонкие нити, образующие войлочные сплетения в поверхностном слое почвы. В некоторых случаях пропорция эрозии из мест под водорослевой пленкой и с голой почвы составляла соотношение 1:2 (Голлербах, Штина, 1969).

Мощный рост синезеленых водорослей в бороздах на полях сахарного тростника в Южной Америке и в Индии препятствует эрозии, и предохраняет растения от полегания в период дождей.

На поверхности многих аридных почв нитчатые синезеленые водоросли родов Microcoleus, Schizothrix и Phormidium нередко развивают столь густую сеть, что мелкие частицы почвы оказываются прочно сцементированными с нитями водорослей, и поверхность становится устойчивой против ветровой эрозии. Подобное явление наблюдается при формировании такырной корочки (Штина, Голлербах, 1976).

Велика закрепляющая роль нитчатых водорослей в фиксации подвижной поверхности песков (Гаель, Штина, 1974). При сравнительно небольшой биомассе (17-35 кг/га) нитчатые водоросли имеют значительную длину (до 65 м на 1 см 2 поверхности) в поверхностных налетах на песках весной.

В умеренной зоне водоросли препятствуют смыву и выдуванию почвенных частиц с полей. Водоросли биологически закрепляют на полях минеральные удобрения. На пониженных участках и в местах стока вблизи полей развиваются пласты водорослей, «перехватывающие» сток и фиксирующие какую-то часть минеральных солей. Водорослевые пленки, играющие роль «биофильтров», имеют положительное значение, поскольку их масса поступает в трофические цепи, а содержащиеся в ней вещества остаются в почве.

Роль водорослей в биологической рекультивации земель. Водоросли первыми заселяют безжизненные минеральные субстраты — скальные породы, вулканический пепел, приречные наносные пески.

Пионерная роль водорослей обнаруживается и при биологическом освоении антропогенных безжизненных субстратов — промышленных отвалов и других территорий, нарушенных хозяйственной деятельностью (Штина, Голлербах, 1976). На зольных отвалах тепловых электростанций, шламовых полях алюминиевых заводов, песчаных отвалах горнометаллургических предприятий, угольных отвалах начальным этапом естественного зарастания явилось поселение водорослей. Первыми обнаруживались зеленые и желтозеленые водоросли Ch-жизненной формы, очевидно, заносимые из воздуха. Вслед за ними, развивались зеленые и азотфиксирующие синезеленые C-жизненной формы. Завершали зарастание нитчатки P- и H-форм. Диатомовые появлялись при начале зарастания отвалов высшими растениями.

Водоросли могут быть использованы индикаторами пригодности тех или иных субстратов для биологической рекультивации.

Развивающиеся на промышленных отвалах водоросли, безусловно, влияют на процесс их биологического освоения и первичного почвообразования.

Источник

Предохраняют почву от эрозии мхи или водоросли

6.1.3. Роль водорослей в повышении почвенного плодородия (О. Н. Виноградова)

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства и резкого повышения антропогенного воздействия на окружающую среду и, в частности, на почвенный покров, значительно возрастает роль биологических факторов повышения плодородия почв и их рекультивации. Большую помощь в этом может оказать умелое использование и регулирование развития почвенной биоты, постоянной и существенной составляющей которой являются водоросли.

Почвенные водоросли оказывают разнообразное воздействие на почвенное плодородие, наиболее важными аспектами которого являются накопление органического вещества (включая фиксацию молекулярного азота), изменение физико-химических свойств почв, стимуляция их микробиологической активности. Кроме того, в настоящее время доказано положительное воздействие водорослей на рост высших растений (благодаря выделению водорослями физиологически активных веществ). Почвенные водоросли могут также служить индикаторами состояния почв и участвовать в биологической регуляции нарушенных почв.

Накопление органического вещества

Роль водорослей как накопителей органического вещества особенно велика в биоценозах, развивающихся в экстремальных условиях, где высшие растения либо вообще не развиваются, либо ценозообразующая роль их существенно снижена. Например, на некоторых этапах формирования такыров водоросли служат единственным источником обогащения почвы органическим веществом. Их биомасса здесь составляла 0,5-0,7 т/га (в сухой массе) [85]. На водорослево-лишайниковых такырах это значение достигало (суммарно с лишайниками) 1,4 т/га. В полынных пустынях США водоросли накапливают до 300 кг/га органического вещества [231].

В биологической продуктивности сформировавшихся фитоценозов доля органического вещества водорослей достаточно незначительна (1-2% массы высших растений), однако водоросли, заполняя пространства, не занятые высшими растениями, служат фактором дополнительной ассимиляции лучистой энергии и дополнительной биомассы, что особенно ярко проявляется в случаях их массового разрастания на поверхности почв. Кроме того, за счет водорослей удлиняется вегетационный период фитоценоза, что также создает предпосылки дополнительной ассимиляции. Водоросли занимают поверхность почвы на полях, лугах с разреженным травостоем, эродированных участках других фитоценозов, а также развиваются на антропогенных безжизненных субстратах. Биомасса водорослей при отсутствии их макроскопических разрастаний достигает 1 т/га, а при «цветении» почвы приближается к 1,5 т/га.

Роль водорослей как накопителей органического вещества особенно возрастает при применении минеральных удобрений, которые более эффективны в присутствии органического вещества и стимулируют развитие водорослей [325]. Так, при весенней подкормке посевов, когда удобрения вносятся на влажную поверхность почвы, происходит бурное развитие водорослей, в результате чего почва «цветет», т. е. покрывается зеленым налетом. Органическое вещество водорослей разлагается быстрее растительных остатков, что делает его более доступным для других обитателей биоценоза. Скорость мобилизации азота и углерода из биомассы водорослей определяется типом почвы и ее гидротермическим режимом. Интенсивность минерализации повышается с повышением влажности и температуры почвы [214].

Азотфиксация

Одним из важных факторов повышения почвенного плодородия является биологическая фиксация атмосферного азота. Ведущая роль в этом процессе принадлежит синезеленым водорослям, которые, в отличие от гетеротрофных азотфиксаторов, не требуют для усвоения молекулярного азота готового органического вещества, а сами привносят его в почву. Например, для почв умеренной зоны годовую продукцию азотфиксирующих синезеленых водорослей оценивают в 20-577 кг/га (в сухой массе) [248]. Способность к самостоятельной азотфиксации в размерах, имеющих реальное значение для плодородия почвы, свойственна только гетероцистным формам синезеленых водорослей (представителям порядков Nostocales и Stigonematales). Всего их известно более 500 видов, в почвах СССР обнаружено 132 вида из этих порядков. Наиболее распространенными являются представители родов Nostoc Adan., Anabaena Bory, Cylindrospermum Kütz., Calothrix (Ag.) V. Poljansk. s. l., Tolypothrix Kütz. Нитрогеназная активность у безгетеропистных форм синезеленых водорослей проявляется преимущественно в микроаэробных и анаэробных условиях. Возможность азотфикации безгетероцистных форм в условиях кислородного дефицита помогает не только выживанию водорослей в экстремальных условиях, но в ряде случаев ведет к их доминированию в биоценозах.

Значение азотфиксирующих водорослей неодинаково в различных почвенно-климатических зонах. Они являются важным компонентом флоры аридных районов. Накопление азота корочками синезеленых на поверхности аридных почв составляет от 1,5 кг/га (Австралия) до 10-100 кг/га (США) или даже 21-205 кг/га в год (Туркменская ССР) [246]. В почвах умеренной зоны СССР годовое азотонакопление составляет 1,6-26,0 кг/га, зарубежные авторы для почв этой зоны приводят цифры 2,0-51,0 кг/га [248]. Большую роль играют азотфиксирующие синезеленые водоросли в тропических почвах, где они широко распространены и накапливают значительную биомассу. Восстановление азота в некоторых тропических почвах вообще считается не бактериальным, а альгологическим процессом [246].

Благоприятные условия для развития синезеленых водорослей создаются в затапливаемых почвах рисовых полей. Наиболее обычны для рисовых полей СССР такие виды как Anabaena variabilis Kütz., Nostoc linckia (Roth) Born, et Flah. in sensu Elenk., Cylindrospermum michailovscoense Elenk. Ведущая роль представителей родов Nostoc, Anabaena, Cylindrospermum характерна и для рисовых полей Вьетнама, Китая, Индии. Более ограниченное распространение имеют азотфиксирующие водоросли, обнаруженные на рисовых полях тропической зоны — Chlorogloeopsis fritschii Mitra, Anabaena ambigua Rao, A. fertilissima Rao, Aulosira fertilissima Ghose, Tolypothrix camptilonemoides Ghose и некоторые другие. Азотонакопление в почвах рисовых полей составляет 15-90 кг/га в год [248]. Вклад водорослей в экономику азота почв составляет 1044,2 тыс. т в год [247].

Таким образом, почвенные водоросли как продуценты оказывают существенное воздействие на плодородие почв. Большая часть углерода, входящего в их состав, удерживается почвой в виде гуминовых кислот и фульвокислот. Скорость минерализации органических соединений водорослей того же порядка, что и органических азотсодержащих веществ других почвенных микроорганизмов. Внеклеточный азот их выделений (40-60% фиксированного азота) доступен бактериям, грибам, нефиксирующим водорослям и мхам. Доказано, что водоросли способны обеспечить 4,3-15% потребности высших растений в азоте.

Влияние на физико-химические свойства почв

Установлено, что водоросли способны улучшать физико-химический режим почв. Развиваясь на поверхности почв в массовых количествах, водоросли могут поглощать большое количество минеральных солей, что предохраняет их от вымывания из почвы, так как после отмирания клеток эти вещества становятся доступными для корней высших растений. Таким же образом осуществляется и биологическое закрепление смываемых с полей удобрений. Замечено, что на пониженных участках и на местах стока вблизи полей нередко развиваются дернины водорослей, «перехватывающих» сток и фиксирующих какую-то часть минеральных солей. Избирательное поглощение солей водорослями влияет на перераспределение подвижных форм химических элементов в почвенных слоях. Одной из форм связывания химических элементов почвы является хелатизация — образование комплексных соединений металлов с некоторыми органическими веществами водорослей [85]. Хелатообразователями выступают как внеклеточные продукты, выделяемые водорослями в окружающую среду, так и слизистые вещества оболочек, а также вещества, остающиеся после отмирания клеток. Хелатообразующие вещества переводят ионы металлов из нерастворимого в растворимое состояние, поддерживают резервы элементов в полудоступной для высших растений форме.

Еще одной формой химического воздействия водорослей на почву является изменение ее pH. Известно, что водоросли, ассимилируя в процессе жизнедеятельности углекислый газ, подщелачивают среду, что наблюдается в природных водоемах, в условиях культуры, а также в почвах. Так как в почве водоросли распределены неравномерно, существенное подщелачивание почвы за счет водорослей происходит в местах их скопления, где условия особо благоприятны для их развития. В качестве положительного фактора химического воздействия водорослей на почву необходимо упомянуть аэрацию почв за счет кислорода, выделяемого при фотосинтезе. Особенно важно это для заболоченных, тяжелых, плохо аэрируемых почв. Кислород водорослей способствует улучшению дыхания корней высших растений и жизнедеятельности аэробных микроорганизмов [85].

Влияние на структуру почв

Поверхностные пленки водорослей могут иметь большое противоэрозионное значение. Слизистые вещества чехлов и клеточных оболочек склеивают почвенные частицы, переплетающиеся нити водорослей механически скрепляют их. Особое значение имеют нитчатые формы со слизистыми обвертками, например виды порядка Oscillatoriales из синезеленых водорослей. В ряде случаев скрепляющее значение имеют и одноклеточные зеленые водоросли, выделяющие обильную слизь. Развитие водорослей влияет на структурирование мелкозема, придавая ему водостойкость и препятствуя выносу с поверхностного слоя. Ослизненные покровы синезеленых водорослей в присутствии влаги способны абсорбировать ее и удерживать какое-то время после наступления сухого периода. Благодаря этому влажность почвы под водорослевыми пленками обычно выше, чем там, где они отсутствуют. Показано, что после роста водорослей водоудерживающая способность почвы возрастала на 10-15%, а в некоторых случаях до 40% [85]. Кроме того, пленки водорослей уменьшают водопроницаемость почвы и замедляют испарение воды, что оказывает влияние и на солевой режим почвы. Уменьшается вымывание легкорастворимых солей, их содержание под макроразрастаниями водорослей выше, чем на других участках. В то же время замедляется поступление солей из более глубоких горизонтов почвы. Н. Н. Болышев [28] наблюдал на солончаках пятна, покрытые влажной водорослевой пленкой, на поверхности которой отсутствовали соли. Это свойство водорослей послужило поводом для предположения о возможности уничтожения засоления почвы путем интродукции водорослей [85].

Влияние на микробиологическую активность почв

Почвенные водоросли оказывают непосредственное влияние на жизнедеятельность населяющих почву микроорганизмов. Оно проявляется в двух основных формах — ассоциации и антагонизма. Антагонистическое действие водорослей осуществляется прежде всего путем выделения антибиотических веществ. Выделяемые водорослями ингибиторы обладают специфичностью действия, подавляя развитие одних видов, они могут быть полезными для других. Спектр ингибирующего действия различен у разных видов водорослей. Кроме того, водоросли могут подавлять развитие других микроорганизмов и иными средствами: молекулярный кислород водорослей может подавлять деятельность анаэробных бактерий; известно ингибирование развития бактерий высоким pH среды в культурах водорослей; многие виды азотфиксирующих водорослей обладают фунгицидным действием.

В то же время в литературе есть много данных о взаимной стимуляции водорослей и микроорганизмов, прежде всего, бактерий. Органическое вещество водорослей отличается легкой усвояемостью и дает высокий энергетический эффект, благодаря чему его используют многие гетеротрофные микроорганизмы почвы. Поэтому водоросли стимулируют развитие многих бактерий. Показано, что усиление развития водорослей в почве ведет к увеличению численности многих физиологических групп микроорганизмов [102]. Способность водорослей к образованию слизи, часто обильной, благоприятствует развитию в них бактерий. Колониальная слизь, ослизненные клеточные ободочки и слизистые чехлы водорослей обильно заселены бактериями. Особое значение имеет сосуществование водорослей с азотфиксирующими и олигонитрофильными бактериями (последние преобладают среди бактерий — спутников водорослей). Азотфиксирующая способность альгобактериальных сообществ, как правило, выше, чем фиксация азота отдельными ее компонентами. Кроме того, водоросли оказывают стимулирующее действие на свободноживущих азотфиксаторов, что позволило разработать рекомендации по включению водорослей в бактериальные препараты с целью повышения их эффективности в почве [247]. Сущность взаимодействия бактерий и водорослей состоит в том, что водоросли снабжают гетеротрофные организмы энергетическим материалом, содержащимся в слизи и внеклеточных выделениях: органические кислоты, слизи и растворимые полисахариды, жирные кислоты и вещества липоидного характера, растворимые полипептиды, свободные и незаменимые аминокислоты, биологически активные вещества. Среди выделений водорослей обнаружены витамины, ауксины и многие внеклеточные ферменты, влияющие также и на развитие бактерий. Кроме того, водоросли повышают активность окислительных ферментов в почве. Искусственное обогащение почвы водорослями усиливает развитие тех групп микроорганизмов, которые считаются наиболее важными для повышения плодородия почвы [85, 103]. Все это свидетельствует о том, что водоросли в почвенных условиях оказывают стимулирующее воздействие на микробиологическую активность почв.

Влияние на развитие высших растений

Почвенные водоросли оказывают влияние и на рост и развитие высших растений. Выделяя физиологически активные вещества, они ускоряют рост проростков, особенно их корней. Например, семена хлопчатника, предварительно замоченные в суспензии смешанной культуры зеленых микроводорослей, прорастают быстрей и из них скорее развиваются растения, чем из необработанных семян. Выращивание растений в присутствии водорослей или фильтратов из их культур способствует увеличению массы корней и побегов (у ржи на 42-64% и 17-27% соответственно), а также более интенсивному росту проростков [326]. Обработка семян суспензией клеток синезеленой водоросли Hapalosiphon font in al is (Ag.) Born. em. Elenk. приводила не только к увеличению всхожести семян и урожайности растений, но и к повышению содержания в семенах первой репродукции общего азота, незаменимых аминокислот и липидов. Такая обработка приводила к прибавке урожая риса на 10-12%, арахиса на 23-32%, арбуза на 25% [225]. Указана также возможность использования неазотфиксирующих водорослей с целью регулирования роста и урожая риса. Таким образом, уже не вызывает сомнений положительное влияние водорослей на высшие растения, что также служит повышению почвенного плодородия.

Практическое использование водорослей для повышения почвенного плодородия

Практические подходы к использованию почвенных водорослей для повышения почвенного плодородия в настоящее время развиваются в двух направлениях. Первое — это стимулирование автохтонного комплекса водорослей в почве. Как уже отмечалось выше, развитие водорослей стимулирует внесение минеральных удобрений. Синезеленые водоросли, как наиболее ценная в практическом отношении группа водорослей, нуждаются в таких агротехнических приемах, как, например, известкование почв, внесение фосфорных, молибденовых удобрений, положительно влияют на их развитие небольшие стартовые дозы азотных удобрений. Развитие водорослей улучшает агротехника с минимализацией обработки почвы, что уменьшает ее иссушение [247]. Второе направление — внесение живых культур водорослей в почву (альгализация). Ее проводят до посева растений или при посеве вместе с семенами (например, хлопчатника), либо водоросли вносят после посева, что оказалось особенно эффективно на рисовых полях. Альгализация как метод практического использования водорослей имеет значительные перспективы в условиях поливного земледелия. Так, в республиках Средней Азии разрабатываются способы использования зеленых микроводорослей для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и, прежде всего, хлопчатника [103]. В странах Юго-Восточной Азии, где сосредоточены основные площади мирового рисосеяния, альгализация успешно применяется и дает большой экономический эффект. В условиях умеренной зоны этот метод не продуктивен. Больший эффект дает совместное применение водорослей и бактериальных удобрений (азотбактерина, нитрагина и др.), агротехническое действие которых эффективно на фоне высокого плодородия. Важной задачей является поиск штаммов водорослей, обладающих высокой азотфиксирующей активностью, выживаемостью и способностью размножаться в природных условиях.

Водоросли — индикаторы состояния почв

Почвенные водоросли могут не только служить для повышения почвенного плодородия, но и быть его индикаторами — будучи автотрофами, как и высшие растения, они сходным образом реагируют на условия среды. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что водоросли могут служить тест-объектами как при определении потребности почвы в удобрениях, так и при испытании различных пестицидов, в частности оценки остаточной токсичности гербицидов в почве. Водоросли могут быть использованы для изучения механизма действия различных гербицидов, а также в качестве тест-объекта при изучении фитотоксических химических соединений и индикации их структуры [165]. Отмечена связь между развитием некоторых видов водорослей и отдельными факторами почвенной среды — влажностью, значением pH и др. Однако более надежными индикаторами состояния почвы являются не отдельные виды водорослей, а их сообщества [324].

Перестройка альгоценоза, обеднение его видового состава, изменение численности водорослей в почве может служить показателем стойкого загрязнения почвы фитотоксическими веществами. Известно, что численность водорослей в почве отражает динамику элементов питания, а по их видовому составу можно судить о выходе эдафических факторов за пределы толерантности [226]. Таким образом, почвенные водоросли, четко реагирующие на любые воздействия на почву, должны быть обязательно включены в почвенный мониторинг.

Биологическая регуляция нарушенных почв

В заключение необходимо кратко остановиться на таком аспекте практической значимости почвенных водорослей, как их участие в биологической рекультивации нарушенных почв. Известно, что водоросли первыми из автотрофов начинают осваивать лесные пожарища [37]. Поселение водорослей становится первым этапом естественного зарастания различных антропогенных субстратов — зольных, шламовых, песчаных и угольных отвалов, выработанных торфяников. На отвалах всех типов водоросли являются постоянным источником обогащения субстратов органическим веществом. На 10-14-летних участках отвалов биомасса водорослей превышала таковую в зональных почвах Кузбасса до 30 раз; основным компонентом разрастаний выступают здесь синезеленые водоросли [329]. Водоросли участвуют в биологической рекультивации почв, нарушенных сильными загрязнениями, например, при заливании нефтью и пластовыми растворами в районе нефтепромыслов [328]. После нефтяных разливов почва заселяется прежде всего синезелеными и диатомовыми водорослями. Очевидно, что процесс полной рекультивации земель, пострадавших от хозяйственной деятельности, исключительно медленный и не может обеспечить их ввод в хозяйственный оборот без специальных мероприятий. Усиление антропогенных воздействий на почву требует научно обоснованных прогнозов об изменениях в направлении и скорости различных процессов, происходящих в почве. В их составление могут внести свой вклад и материалы о почвенных водорослях, влияющих на биологическое освоение техногенных участков и первичное почвообразование.

Источник