Предплужники или углоснимы: что поставить на оборотный плуг?

📝ПРЕДПЛУЖНИКИ И УГЛОСНИМЫ выполняют схожую задачу – «срезая» верхний слой почвы направляют его на дно борозды. Это особенно актуально, когда необходимо создать чистый фон без пожнивных остатков и камней на поверхности. В зависимости от условий работы эффективность применения предплужников и углоснимов может отличаться. Причина – различие в конструкции и способе установки на плуге.

- «За счёт сброса верхнего слоя вниз борозды сорняки (корни, семена), накопленные за летний период, окажутся погребены максимально глубоко. Семена сорняков с такой глубины уже не взойдут.»

- «За счёт лучшей заделки растительных остатков предшественника уменьшается инфицированный фон по болезням под следующую культуру (особенно листовым как септориоз, гельминтоспориоз, ржавчина а также болезней колоса. ).»

По конструкции предплужник больше похож на полноценный корпус с отвалом и лемехом, но меньшего размера чем основные корпуса плуга. Имеет следующие особенности:

✅Устанавливается перед основным корпусом, а следовательно уменьшает просвет между стойками плуга. Это приводит к меньшей проходимости по неизмельченным растительным остаткам.

✅Устанавливается на отдельной стойке – имеет регулировку глубины работы. Рекомендуемая настройка глубины – 5-7см.

✅Срезает угол пласта почвы, который в отсутствие предплужника при обороте оказывается ближе к поверхности – позволяет создать более чистый фон.

- «Для предплужника же нужны лучше условия (если много крупных растительных остатков может потребоваться дискование перед вспашкой или работа мульчировщика).»

- «Единственный существенный плюс от предплужника можно считать лучшее крошение почвы, по сравнению с углоснимом.»

Совет: Для более эффективного применения предплужников по большому количеству растительных неизмельченных остатков лучше установить на каждый корпус дисковые ножи или килевидные ножи на полевую доску. Это поможет снизить нагрузку на трактор и повысить качество оборота пласта.

Представляет собой полосовой узкий отвал который устанавливается над основным отвалом. Имеет следующие характеристики:

✅Простая конструкция — стоимость такой опции ниже опции предплужников.

✅Установка на корпусе – не имеет регулировки и возможности настройки. При использовании отвалов для глубокой работы, при поверхностной пахоте пласт почвы может не доходить до углоснима.

✅Работает по всей поверхности, без заглубления – эффективно сбрасывает камни на дно борозды, но уступает предплужнику в качестве заделки растительных остатков.

- «По стоимости и металлоёмкости выигрывает углосним. Он не требует установки стойки, так как крепится прямо к отвалу корпуса. Это даёт ему ещё одно существенное преимущество — плуг с углоснимом меньше забивается, так как просвет между корпусами ничем не закрыт (предплужниками).»

- «Дополнительные углоснимы и предплужники в хозяйстве, считаю, нужно иметь хотя бы по одному на агрегате, так как в поле бывают разные ситуации.»

И предплужники, и углоснимы могут эффективно работать в одних и тех же условиях. Но первые лучше подойдут для заделки большого количества пожнивных остатков, к примеру, после кукурузы на зерно, а вторые – для работы на каменистых почвах. В сравнении со стоимостью плуга цена на эти опции не значительна, поэтому, по возможности, лучше заказывать обе эти опции. Так вы сможете более гибко применять плуг в разных условиях и получать максимально-возможное качество вспашки.

А какой у вас опыт работы с углоснимами и предплужниками?

Источник

Устройство плуга, рабочие органы, схема

Плуги относятся к сельскохозяйственному оборудованию, без которого сложно представить механизированную обработку полей. От качества, надежности и правильной конструкции плуга во многом зависит будущий урожай.

Классификация плугов

В сельском хозяйстве используется несколько типов плугов. На категории их делят по нескольким факторам.

Функциональное предназначение

- Техника общего назначения – устройство рабочих органов обеспечивает стандартную ширину захвата, равную 35 см; эта техника используется для вспахивания полей, выделенных под посев зерновых, технических и овощных культур;

- Пахотные плуги спецназначения – это техника специальной конструкции, используемая для обработки грунта в садах и виноградниках, для разработки каменистой почвы, кустарниково-болотных грунтов, для вспахивания солонцовой и каштановой почвы.

Тип соединения с ведущим трактором

Механизм сцепления с трактором может быть:

Число корпусов

По количеству корпусов плуга бывают:

Технология вспахивания

Может применяться одна из двух технологий вспахивания:

- гладкая пахота

- свально-развальная пахота

По типу отвала

В зависимости от конструкции используемого отвала плуга, его корпус бывает:

- «культурным» – применяется для вспахивания старопахотных земель;

- вырезной – используется для полей с небольшой толщиной плодородного слоя;

- полувинтовой – подходит для вспахивания задернелой почвы;

- с почвоуглубителем – позволяет параллельно вспахивать грунт и разрыхлять его; используется на подзолистых и каштановых грунтах;

- с выдвижным долотом – применяется для вспахивания суглинка и глинистых грунтов;

- ротационный – используют для обработки полей, на которых выращиваются культуры, требовательные к качеству обработки плодородного слоя;

- дисковый – им вспахивают сильно увлажненные поля, тяжелые грунты и почву, сильно засоренную корнями деревьев;

- безотвальный – подходит для вспахивания земель в засушливых районах, где есть большая вероятность ветровой эрозии;

- комбинированный – используется для вспахивания грунта, который требует интенсивного и хорошего измельчения.

Общее устройство плуга

Плуг для вспахивания земли состоит из рабочих органов и вспомогательных элементов. Рабочие органы плуга и дополнительные элементы крепятся на общей раме. К вспомогательным элементам относятся:

- бороздные колеса:

- одно или два вспомогательных колеса;

- механизм регулирования глубины вспахивания грунта;

- прицепной механизм.

К рабочим органам плуга относятся:

- нож;

- предплужник со встроенным почвоуглубителем;

- основной корпус.

Нож используется для разрезания верхнего пласта земли, чтобы облегчить вхождение корпуса плуга во вспахиваемую почву. Наличие ножа плуга способствует выравниванию стенок формируемых борозд. На плугах общего назначения используются дисковые ножи, а на плугах специального предназначения устанавливают ножи черенкового типа.

Предплужник имеет схожую конструкцию, что и основной корпус, но он гораздо меньше по размерам. Ширина захвата предплужника на 1/3 меньше величины захвата для основного корпуса. Посредством предплужника выполняется подрезание и последующее измельчение приповерхностного слоя грунта.

Схема плуга

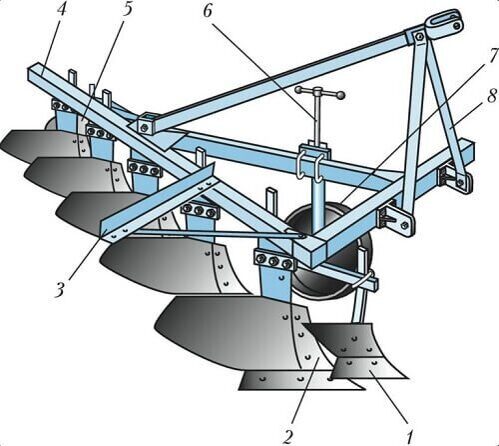

На схеме плуга обозначено: (1) предплужник, (2) корпус, (3) прицеп для борон, (4) рама, (5) дисковый нож, (6) регулятор глубины обработки, (7) опорное колесо, (8) навеска.

Часто в составе плугов используется гидропневматический предохранитель. Эта часть плуга нужна для того, чтобы безопасно вспахивать старопахотную почву, засоренную камнями и корнями деревьев, которые могут частично выступать над поверхностью земли или быть полностью скрытыми в грунтовой почве. Основными деталями предохранителя являются: гидравлический цилиндр, пневматический гидроаккумулятор со штуцером и поршнем, маслопроводы, манометр и кран.

Корпус

Основной корпус плуга позволяет срезать почвенный слой, крошить его, переворачивать и укладывать на дно борозды. Корпус лемешного плуга состоит из:

- стойки (1);

- башмака (2);

- лемеха (3);

- отвала (4);

- груди отвала (5);

- крыла (6) и пера (7) отвала;

- полевой доски (8);

- пятки полевой доски (9);

- углоснима (10).

Каждый из корпусов плуга управляется посредством шарнирной опоры и грядиля. Чтобы улучшить переворачивание и дробление земного пласта на корпусе предусмотрено перо, долото и углосним.

Лемех

Лемех плуга обеспечивает подрезание слоя разрабатываемой почвы. На плугах используются лемеха различных форм: трапецеидальные, вырезные, долотообразные, со щекой, с выдвижным долотом.

С помощью трапецеидальных лемехов образуется ровное дно борозды. Этот тип лемехов используется в составе однокорпусных плугов и на предплужниках.

Для долотообразных лемехов характерно наличие удлиненного долота (носка), который отогнут вниз от линии режущего лезвия на величину 1 см. Лемеха этого типа хорошо углубляются в грунты, рекомендуется применять их на тяжелых грунтах. Долотообразные лемеха опрощают их обработку, обеспечивая стабильную глубину вспахивания.

Лемех треугольной формы используют в составе плугов специального назначения, картофелекопалок и других сельскохозяйственных машин, используемых для обработки грунта. Треугольная форма позволяет создавать увеличенное давление на отрезаемый пласт грунта.

Лемеха вырезного типа используются в составе почвоуглубительных корпусов.

Отвал

Отвал плуга выполняет отрезание пласта грунта от стенки борозды, переворачивает его и отваливает пласт на дно формируемой борозды. Передняя часть отвала – это его грудь, а задняя – крыло. Грудь изнашивается более интенсивно, поэтому у плугов, которые применяются для вспахивания тяжелых грунтов, отвал имеет съемную грудь. На крыло воздействует постоянный изгибающий момент, что может вызывать его деформации и последующую поломку.

Отвал и лемех крепятся к плужной стойке болтами с потайной головкой, не выступающей над поверхностью. При креплении важно, чтобы отвал плотно прилегал к лемеху по их линии стыка и не выступал над поверхностью лемеха.

Полевая доска

Полевая доска – это рабочая часть плуга, обеспечивающая плавность и ровность хода корпуса плуга, исключая его разворот вследствие сопротивления вспахиваемой почвы. Наличие полевой доски защищает стойку от чрезмерного истирания, разгружает ее от изгибающего момента, который возникает вследствие бокового давления со стороны пласта грунта. С помощью полевой доски корпус плуга опирается на стенки борозды. Часто полевая доска конструктивно реализована так, чтобы ее можно было переустанавливать, повернув на 180°. После износа доску можно устанавливать хвостовиком вперед, позволяя ее дальнейшее применение.

На плугах могут использоваться два вида стоек:

- низкие – используются для тяжелых грунтов и заброшенной почвы;

- высокие – подходят для окультуренных и мягких почв.

Для их производства используется метод штамповки. Каждая из стоек имеет соответствующее седло для монтажа корпуса.

Источник

Сельскохозяйственные и мелиоративные машины

Плуги

Классификация плугов

Плуг состоит из смонтированных на раме рабочих органов, механизмов, опорных колес и прицепного устройства (навески) для соединения с трактором или другими средствами тяги. Основные рабочие органы плуга — корпус, предплужник и нож. Корпус отрезает пласт почвы, оборачивает и рыхлит его. Предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает его на дно борозды. Нож отрезает пласт в вертикальной плоскости.

По конструкции корпусов различают плуги лемешные, дисковые, чизельные, ротационные и комбинированные. Из них наиболее распространены лемешные плуги.

Чизельные плуги, как безотвальные, лишь условно относятся к плугам, так как в их работе отсутствует главный признак вспашки — оборот пласта. Это — глубокорыхлители.

Дисковые плуги используют для вспашки тяжелых почв и при лесовосстановительных работах. Рабочие органы этих плугов — сферические диски диаметром 600-800 мм. Во время движения плуга диски вращаются, подрезая и оборачивая пласт.

Недостатки обработки почвы дисковыми плугами заключаются в значительной глыбистости поверхности поля, плохой заделке растительных остатков, гребнистости дна борозды и др. Поэтому дисковые плуги применяют ограниченно (для обработки почв с древесными остатками, засоренных камнями, тяжелых почв под посев риса).

В основе принципа работы ротационных плугов лежит технология вспашки почвы с применением рабочих органов, совершающих сложные вращательно-поступательные движения. Ротационные плуги в настоящее время применяются редко, поскольку имеют сложную конструкцию, и, как следствие, недостаточную надежность, долговечность и высокую цену. Тем не менее, высокое качество обработки почвы этими плугами позволяет причислить их к перспективным почвообрабатывающим орудиям ближайшего будущего.

В комбинированных плугах применяют сочетание рабочих органов разных типов плугов (например, лемешных и дисковых, лемешных и чизельных и т. п.), что позволяет расширить диапазон их применения.

Лемешные плуги, применяемые для вспашки, классифицируются:

— по виду тяги — конные, тракторные, канатной тяги;

— по назначению — общего назначения, специальные. К специальным относятся плуги кустарниково-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые, лесные, ярусные и для вспашки почв, засоренных камнями.

— по способу агрегатирования с трактором — навесные, полунавесные и прицепные;

— по типу основных рабочих органов (плужных корпусов) — одно-, двух-, трёх- и многокорпусные;

— по технологии вспашки — плуги для гладкой и для свально-развальной пахоты. Плуги для гладкой вспашки снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу, и не образуют свальных гребней и разъемных борозд. В условиях регионов, где преобладают небольшие по площади поля, применение оборотных и поворотных плугов для гладкой вспашки, вместо загонных, экономически оправдано, несмотря на их большую стоимость.

Они имеют ряд преимуществ:

- не образуют свальных гребней и разъемных борозд, устранение которых требует проведения дополнительных операций;

- сокращают сроки и повышают качество предпосевной обработки почвы;

- имеют на 10-15 % более высокую производительность за счет сокращения времени на выполнение поворотов;

- имеют в два раза большее количество корпусов, благодаря чему удваивается долговечность почворежущих элементов.

Конструкция плугов

Наибольшее распространение получили плуги общего назначения. Конструктивные элементы плуга делятся на рабочие и вспомогательные.

К основным рабочим органам плуга относятся корпус, предплужник и нож; к вспомогательным: рама, опорное колесо и механизм его регулирования, а также навесное устройство. Все рабочие и вспомогательные органы плуга смонтированы на раме, которая состоит из продольных брусьев, балки жёсткости и поперечных распорок.

Плуги общего назначения применяют для обработки почвы на глубину 18 — 35 см при возделывании зерновых, зернобобовых, технических культур и трав.

Вспашка лемешными плугами может быть свально-развальной или гладкой. На плугах для свально-развальной вспашки устанавливают правоотваливающие корпуса, схема размещения которых одинакова для навесных, полунавесных, прицепных плугов и лемешных лущильников.

Отличие лемешных лущильников от плугов заключается в том, что ими можно производить обработку почвы на глубину до 16 см; также у них отсутствуют предплужники и ножи.

Гладкую вспашку можно выполнять плугами, которые способны производить полный (на угол 180 градусов) оборот пласта в собственной борозде. Существуют конструкции таких плугов с несимметричным и симметричным расположением рабочих органов, характеризуемые фронтальным расположением рабочих органов, поэтому длина их не зависит от ширины захвата.

Фронтальные плуги могут состоять из одного или нескольких технологических модулей (секций), каждый из которых способен работать самостоятельно. Основные рабочие органы каждого модуля представляют собой зеркальное отображение органов другого модуля.

В отличие от рабочих органов оборотных плугов, функционирующих попеременно, все рабочие органы модуля фронтального плуга работают одновременно. Ширина захвата фронтального плуга может быть равна ширине захвата одного или нескольких модулей в зависимости от типа и тяговых возможностей трактора.

Плуг работает следующим образом.

Предплужник срезает верхнюю (задернённую) часть пласта, затем переворачивает её и укладывает на дно открытой борозды. Основной корпус плуга отрезает пласт со стороны борозды, разрыхляет и в определённой мере оборачивает его своей рабочей поверхностью, а затем укладывает его на задернённую часть, которую ранее уложил предплужник.

Для того чтобы образовывалась ровная стенка борозды, перед задним корпусом плуга устанавливают нож.

Элементы конструкции плуга

В состав корпуса плуга входят — стойка, лемех, отвал и полевая доска. Рабочую поверхность корпуса образуют лемех и отвал: со стороны поля она ограничена полевым обрезом, со стороны пашни бороздным обрезом, а сверху верхним обрезом.

Качество и вид вспашки определяет геометрическая форма лемешно-отвальной поверхности корпуса.

Лемех подрезает пласт снизу, приподнимает и направляет его на отвал. Отвал сдвигает поднятый лемехом пласт, крошит, переворачивает и сбрасывает его в борозду. Сбоку к нижней части корпуса прикреплена полевая доска. Она служит опорой для корпуса и предотвращает его смещение в сторону непаханого поля под действием сопротивления почвы.

Корпус плуга характеризуется следующими параметрами: шириной захвата, глубиной пахоты, углами установки лемеха к дну и стенке борозды и формой рабочей поверхности. Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см, специальные — 45, 50, 60, 70 и 100 см.

Конструктивно корпуса плугов подразделяются на отвальные, безотвальные, дисковые, вырезные и комбинированные. В зависимости от типа лемешно-отвальной поверхности различают полувинтовые, винтовые и культурные корпуса.

Культурный корпус хорошо крошит, а также удовлетворительно оборачивает почвенный пласт, поэтому его используют вместе с предплужником при обработке старопахотных почв.

Полувинтовой корпус хорошо оборачивает, а также удовлетворительно крошит почвенный пласт, поэтому плуги с такими корпусами рекомендуется применять при обработке залежных и сильнозадернённых почв. Для полного оборота пласта полувинтовые отвалы зачастую снабжают удлинительным пером.

Винтовые корпуса отличаются большой оборачивающей способностью, поэтому они рекомендованы для перепашки многолетних трав и обработки целинных земель.

Конструкции специальных корпусов напрямую связаны со спецификой производимой вспашки. Так, для вспашки тяжёлых почв с интенсивным крошением пласта (например, под корнеклубнеплоды) используют плуги с комбинированными корпусами. Корпус такого типа, помимо укороченных отвала и лемеха, снабжён ротором в виде усечённого конуса, который обращён большим основанием вверх, с прикреплёнными к образующим лопатками.

В процессе работы ротор, получающий привод от ВОМ (вал отбора мощности) трактора, ударами лопаток интенсивно крошит пласт, который поступает с отвала. Вследствие этого степень крошения почв возрастает на 10-20%, а тяговое сопротивление плуга уменьшается на 25-30%, тем не менее, общий расход энергии на вспашку увеличивается на 13-26%.

Лемех, в зависимости от геометрической формы, бывает трапецеидальный, долотообразный, зубчатый и с выдвижным долотом.

Трапецеидальный лемех прост в изготовлении и образует ровное дно борозды, но при этом хуже заглубляется и интенсивнее изнашивается. Вследствие этого его применяют при обработке лёгких старопахотных почв. Запас металла на тыльной стороне лемеха («магазин») используется для оттяжки лемеха в кузнице после изнашивания.

Долотообразный лемех имеет удлинённый (в виде долота) носок, который отогнут вниз на 10 мм («забор» глубины) и в сторону поля на 5 мм («забор» ширины), вследствие чего он лучше заглубляется и устойчивее в работе.

Зубчатые лемеха и лемеха с выдвижным долотом применяют при обработке очень тяжёлых почв.

Чтобы увеличить срок службы, лемеха иногда выполняют самозатачивающимися (двухслойными). Верхний мягкий слой быстрее изнашивается, обнажая нижний слой, выполненный из высоколегированной стали либо сплава сормайта толщиной 1,7 мм, вследствие чего длительно сохраняется острота лезвия, а срок службы лемеха увеличивается в 10-12 раз.

Отвал является основным рабочим элементом плужного корпуса. По его геометрической форме определяют тип рабочей поверхности корпуса. Отвалы производят из мягкой либо трёхслойной стали. Их рабочая поверхность цементируется на глубину 1,5-2,2 мм, вследствие чего она становится твёрдой и износостойкой, а отвал — упругим и прочным. Грудь отвала изнашивается быстрее, чем крыло, поэтому для корпусов, которые работают на тяжёлых почвах, её делают сменной.

Рабочую поверхность отвала полируют, что снижает силу трения почвы и облегчает скольжение пласта. Рабочая поверхность должна быть без вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку такое место может стать очагом залипания, нарушит процесс вспашки, увеличит тяговое сопротивление плуга.

Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм. Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускается местный зазор между ними не более 1 мм, а выступание лемеха над отвалом на 2 мм.

Полевая доска обычно закрепляется под углом 2-3 градуса к стенке и дну борозды. В многокорпусных плугах полевая доска заднего корпуса длиннее обычной, иногда её даже снабжают сменной пяткой, изготовленной из износостойкого отбеленного чугуна.

Стойка является несущим элементом корпуса. На неё монтируются все основные части. Различают низкие (на плугах с крючковатой рамой для обработки каменистых и иных почв) и высокие (на плугах общего назначения с плоской рамой) стойки.

Нож плуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива для получения ровной стенки борозды. Нож улучшает оборот пласта, заделку растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга и равномерность глубины вспашки.

Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей. Дисковые применяются для плугов общего назначения; черенковые — для плантажных и лесных плугов; плоские с опорными лыжами — для кустарниково-болотных плугов.

Дисковые ножи применяют на плугах общего назначения и кустарниково-болотных для вспашки почв, не засоренных корнями деревьев и камнями. Дисковый нож устанавливают обычно перед последним корпусом плуга так, чтобы центр диска располагался над носком предплужника, нижняя кромка ступицы была выше поверхности поля на 1 — 2 см, а плоскость вращения диска была смещена в сторону поля от полевого обреза корпуса на 1 — 3 см.

При вспашке задернелых земель дисковые ножи ставят перед каждым корпусом. Это снижает тяговое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает износ лемеха и отвала.

Черенковый нож имеет прямой черенок, переходящий в нож. Нож представляет собой двугранный клин и крепится к раме плуга при помощи накладки и хомута. Стойку ножа с криволинейным лезвием располагают вертикально. К концу лезвия ножа приварено долото отверстием, которым его насаживают на цилиндрический носок лемеха. Опираясь на лемех, нож меньше изгибается при работе на тяжелых почвах.

Стойку ножа с прямым лезвием устанавливают с наклоном лезвия к дну борозды под углом 70-75°; нож легко разрезает почву и мелкие корни, а крупные выворачивает на поверхность. Левую грань ножа располагают параллельно стенке борозды на расстоянии 5 — 10 мм от полевого обреза корпуса плуга.

Нож с прямолинейным лезвием можно перемещать по высоте.

На задернелых почвах носок ножа располагают на одном уровне с лезвием лемеха. Криволинейный нож по высоте не переставляют. Черенковые ножи применяют при вспашке задернелых почв, имеющих невыкорчеванные корни, засоренных камнями; их устанавливают на кустарниково-болотных, лесных и других специальных плугах.

Плоский нож с опорной лыжей устанавливают на кустарниково-болотном плуге для вспашки почвы, заросшей кустарником высотой до 2 м. По сторонам ножа расположены лыжи, положение которых по высоте относительно нижней кромки ножа можно изменять. Лыжи прижимают ветви кустарника, нож их разрезает.

По мере износа лезвия нож разворачивают на 180°. Для этого нож снабжен двумя лезвиями.

Предплужник снимает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8 — 12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды, где он потом засыпается рыхлой почвой. Такие условия способствуют гибели в данном слое большинства личинок насекомых и семян сорняков, а разложение корней и растительных остатков приводит к накоплению перегноя.

Предплужник состоит из лемеха и отвала культурного типа, которые болтами закреплены к стойке, фиксируемой хомутом к раме плуга впереди основного корпуса. Глубина хода предплужника регулируется перемещением стойки в вертикальной плоскости с учётом глубины хода основного корпуса.

Ширина захвата предплужника не должна быть больше ширины открытой борозды, дабы избежать зависания пласта. В горизонтальной плоскости предплужники расставляют таким образом, чтобы между предплужником и впереди идущим корпусом свободно проходил пласт, а пласт, отваливаемый последующим корпусом, не задевал за предплужники.

Углосним используют вместо предплужника на корпусах, предназначенных для обработки каменистых почв. Он представляет собой небольшой отвал, прикрепляемый кронштейном к стойке корпуса или к раме плуга. Углосним срезает и сбрасывает на дно борозды только часть пласта, когда тот находится в приподнятом положении.

Почвоуглубитель предназначен для рыхления подпахотного слоя без его выноса его на поверхность.

Источник