Промерзание грунта

Будущие владельцы и те, кто уже является обладателем собственного колодца сталкиваются с проблемой нормального функционирования источника, одна из сложностей — эксплуатация зимой.

Что такое промерзание грунта

Промерзание грунта – расширение почвы, уплотнения земли из-за превращения влаги в кристаллы льда. Сам процесс происходит по-разному, в зависимости от типа земли, региона, глубины. Данный фактор влияет на функционирование колодца, мерзлая почва вызывает горизонтальное и вертикальное смещение бетонных колец. При наличии в опалубке трещин или разломов, вода проникая в них, замерзает распирая бетон, это приведет дорогостоящему ремонту.

Типы и характеристики земли

Из разнообразия земляного покрова выделим основные с противоположными характеристиками:

- Суглинок — на 60-70% состоит из глиняных пластов с примесями влажного песка. Данный вид покрова обладает малой пластичностью.

- Супесь — рыхлая земля, состоящая, из песчаных частиц с небольшой концентрацией (5-15%) глинистых частиц. Вероятно, самый часто встречающийся вариант в Московской области.

- Торф, насыпные пласты — располагаются в местах бывших руслах рек и водоемов. На данных видах покрова, строительство колодцев, их углубление, последующая эксплуатация — проблематична, происходит это из-за пластичности провоцирующей деформацию колец, труб водопровода из гидросооружения.

- Насыщенная глина — как и предыдущий тип, глину характеризует пластичность, способность аккумулировать влагу и воду. Вода, замерзающая в почве вызывает пучение, оказывая давление на ЖБИ кольца и трубы подачи воды, если они установлены выше уровня промерзания земли.

- Галечный, крупнозернистые грунты — для обустройства колодца, идеальное основание. Этот вид покрова надежно зафиксирует положение шахты и оборудования подведенного от нее. Такие породы в Москве, Подмосковье и территории Московской области встречается не более чем в 10% участков, а глубина залежей воды, в большинстве случаев, глубже среднестатистических.

Почему именно по периметру и нужно четыре ямы? Участок может состоять из различных типов почв, не исключен вариант — на разных концах территории у вас будут разные типы земли.

Таблица промерзания различных типов почв

| Вид грунта | Промежуток до грунтовых вод зимой | Залегание трубопровода из колодца или фундамента дома |

| Скальные и полускальные | Любое | Любая, вне зависимости от глубины |

| Пески гравелистые, крупные и средние | Любое | Независимо от глубины, но не менее 0,5 метра |

| Пески мелкие, пылеватые | Более чем на 2 метра, ниже уровня промерзания | Более чем на 2 метра, ниже уровня промерзания |

| Супеси | Превышает расчетный уровень обмерзания почвы менее чем на 2 метра | Не менее 3/4 расчетной глубины покрова, но не менее 0,7 метра |

| Суглинки, глины | Менее расчетной глубины | Не менее расчетного уровня |

Факторы влияния

На уровень промерзания влияют следующие природные показатели:

- Растительность на участке;

- Слой снежного покрова;

- Температура на поверхности;

- Тип поверхности;

- Интенсивность влажности почвы.

Усредненные данные, при идентичных дневных температурах глубина следующая:

- Суглинки — 130-140 сантиметров;

- Глина, насыпные пласты 135-145 сантиметров;

- Галечные почвы — 172-176 сантиметров;

Региональная нормативная глубина промерзания

| Область | Суглинки, глины | Пески мелкие, пылеватые | Пески гравелистые, средние | Галечный грунты, крупнозернистые |

| Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |

| Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |

| Владимир | 1,44 | 1,75 | 1,88 | 2,12 |

| Тверь | 1,37 | 1,67 | 1,80 | 2,03 |

| Калуга | 1,34 | 1,64 | 1,75 | 1,98 |

| Тула | 1,34 | 1,63 | 1,74 | 1,98 |

| Рязань | 1,41 | 1,72 | 1,84 | 2,09 |

| Ярославль | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |

| Вологда | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |

| Нижний Новгород | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |

| Санкт-Петербург | 1,16 | 1,41 | 1,51 | 1,71 |

Грунты для строительства колодцев

Возведение нового колодца, мероприятие не из дешевых, важно на первоначальных стадиях учесть нюансы строительства и эксплуатации, которые не возможно устранить впоследствии. Если залежи воды близки к поверхности, подойдет любой тип почвы. Если участок находится на торфе или иле, глубине залежей жидкости ниже десяти метров и уровне промерзания около двух, потребуется усиление конструкции шахты, утеплению стен источника.

Преимущество породы:

- Почва не подвержена пучению;

- Не промерзает;

- Не деформируется;

- Ее подмывает и не размывает.

Проблема породы — работа на таком виде почв требует затрат времени и опыта колодезных мастеров.

При рытье гидросооружения, значимый фактор — уровень подземных вод, они должна быть ниже глубины промерзания. При нахождении жидкости выше, она будет замерзать, что приведет к пучению земляных пластов, происходит это неравномерно, что приводит к деформации или частичному смещению бетонных колец.

Если ваш участник расположен на следующих типах почв: пылеватых и мелких песках, суглинках и супесях, вам необходимо еще до строительства источника определить уровень залегания грунтовых вод.

Для выявления таких покровов используйте следующий способ: киньте фрагмент земли в воду, он быстро превратился в жидкую субстанцию? — такая почва при намокании будет проседать и легко поддаваться воздействию ледяного грунта. При таком виде земли обязательно требует усиления конструкции колодца.

Как обезопасить колодец

Чтобы обезопасить колодец от возможных проблем при промерзании грунты и пучения почвы, выход из положения — усиление конструкции шахты.

Если у вас сделана подводка воды из колодца, трубы необходимо расположить ниже промерзания.

Установка скоб и анкеров

Чтобы обеспечить стволу источника воды стабильность, прочность, предотвратить смещение колодезных колец и не допустить образования вертикальных разрывов, проводится скобирование, то есть жесткое сочленение стыков ЖБИ анкерами и металлическими скобами. Скрепление конструкции осуществляется также, как при строительстве, так и у действующих источников (в качестве одного из этапов профилактических, ремонтных работ).

Фиксация может быть произведена двумя способами — установкой колец с замком и скоб. Замковые кольца способны противостоять боковому давлению грунтов, но не решают проблемы вертикальных разрывов. Без скобирования некоторые кольца во время подвижки грунта могут сместиться, в результате чего происходит искривление шахты.

Как проводится скрепление колец?

Для установки используется по 2-4 скобы на каждый стык (количество зависит от места монтажа). Перед монтажом на соседних кольцах (недалеко от шва) перфоратором проделываются отверстия нужного размера, в которые и устанавливаются скобы или анкера, закрепляемые мощными болтами. В итоге «держатель» связывает верх нижнего кольца и низ верхнего.

Особенности качественного скрепления:

- Желательно скобировать всю шахту, независимо от типа грунта для достижения наилучшей стабильности конструкции;

- Скрепление лишь 2-3 верхних стыков не допускается, если колодец стоит на плывуне, песчаных грунтах, а также в местности, где выпадают обильные осадки; во всех этих случаях нужно полностью скобировать шахту;

- Работы по скреплению проводятся с применением специального инструмента, с соблюдением правил безопасности, поэтому не стоит спускаться в шахту без необходимого оборудования и при отсутствии навыков проведения ремонтных работ в колодце.

Утепление шахты и водопровода

Утепление колодца — процесс обустройства для сохранения тепла внутри резервуара. Подробнее о технологию утепления шахты, так же ознакомьтесь для чего нужно утеплять шахту.

Если утеплить шахту можно уже после эксплуатации источника, то водопровод из колодца и трубы, нужно до подводки воды.

Траншея копается ниже уровня промерзания с запасом в 20-30 сантиметров, а качестве страховки используется технология греющего кабеля. Вокруг трубы или внутри ее протягивают кабель на который подается тепло, это тепло помогает поддерживать постоянную температуру в системе водопровода.

Иван Покровский

Автор статьи и колодезный мастер нашей компании.

Возможно, материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей в социальных сетях.

Источник

При морозе замерзает почва

Скорость и глубина промерзания зависит от:

- характера зимы, времени выпадения первого снега и наступления сильных морозов, продолжительности их действия, температуры наружного воздуха,

- свойств грунта, в том числе его влажности,

- характера поверхностного покрова,

- скорости потока грунтовых вод (чем она больше, тем промерзание меньше).

Грунты с порами, заполненными влагой лишь до известной степени, грунты плотные мелкопористые при прочих равных условиях промерзают глубже и быстрее, чем рыхлые и сухие, так как теплопроводность первых больше.

Наибольшая глубина промерзания грунта бывает обычно при влажности 30—40%.

При дальнейшем ее увеличении глубина промерзания уменьшается в связи с увеличением скрытой теплоты замерзания.

Так как теплопроводность камня фундаментов больше, чем теплопроводность грунта, то, как это подтверждено и практическими наблюдениями, при ширине каменного фундамента более 0,5 м грунт под ним может промерзать ниже глубины промерзания, нормальной для грунтов данного района.

Уменьшению глубины промерзания грунта способствует верхний защитный покров в виде снега, густой травы, сухих листьев или хвои. Наличие в открытой местности сильных и продолжительных ветров, сдувающих снежный покров, способствует увеличению глубин промерзания.

Скорость промерзания грунта зависит от:

- температуры промораживания,

- размера пор и особенно от влажности грунта.

Чем поры мельче, тем более связана находящаяся в грунте вода силами капиллярного и молекулярного притяжения и тем более низкая температура и более длительный срок требуются для промерзания грунта. Промерзание при прочих равных условиях происходит тем быстрее, чем меньше влажность грунта, крупнее гранулометрический состав его (т. е. чем крупнее в нем поры), плотнее основная порода и меньше в грунте органических остатков газов и воздуха.

При производстве земляных работ глубина промерзания устанавливается замером ее в натуре. Для предварительных соображений глубина промерзания берется равной среднему значению ее максимума на основе наблюдений метеорологических станций в районе строительства за последние 15—20 лет.

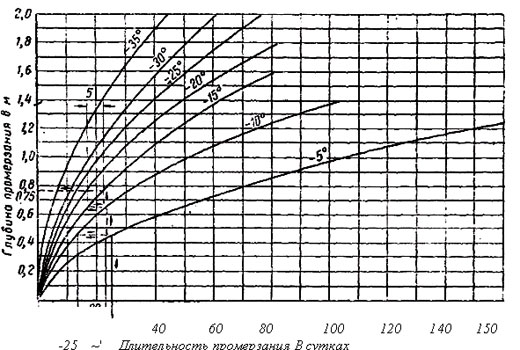

Зависимость глубины промерзания грунта от длительности промораживания при различных температурах наружного воздуха

Пунктиром показан пример определения глубины промерзания грунта в течение 40 суток за три этапа промерзания, в том числе 25 суток при —5°, 10 суток при —10 и 5 суток при —15°. Глубина промерзания составляет

0,75 м и складывается из трех отдельных величин, соответствующих трем этапам: 0,42+0,23+0,10=0,75 м/

Ориентировочные данные о глубине промерзания грунта в зависимости от температуры воздуха и продолжительности ее действия приведены на рис.

Кривые промораживания дают ориентировочные величины глубины промерзания грунтов средней влажности (25—30%) при поверхности, лишенной снежного покрова.

При наличии снежного покрова следует вводить коэффициент 0,85 при толщине покрова 0,25 м, коэффициент 0,7 при толщине 0,5 м и 0,65 при толщинe 0,75 м.

Оттаивание грунта происходит постепенно, идет одновременно сверху и снизу и продолжается довольно длительное время. Полное оттаивание наступает не ранее второй половины мая.

Колебания влажности грунта

Промерзание и оттаивание грунта связаны с движением грунтовых вод. Горизонт грунтовых вод, несколько повышенный осенью, зимой понижается, а при начале таяния резко повышается. Грунтовые воды могут соприкасаться с нижней поверхностью мерзлого грунта и благодаря своей сравнительно высокой температуре (4—6°) значительно ускорять его оттаивание.

После кратковременного весеннего поднятия уровень грунтовых вод падает, и оттаивание опять несколько замедляется.

В течение всего осенне-зимнего периода происходит перемещение влаги между зонами мерзлого и талого грунта всегда по направлению от теплых к холодным его слоям, обусловливаемое целым рядом физических явлений

Источник

Агрофак

Действие низких температур на почву и растения

С наступлением устойчивых отрицательных температур начинается промерзание почвы. Вначале замерзает верхний ее слой, а затем и нижние на 30—150 см. Глубина промерзания в основном зависит от погодных и почвенных условий, а также и от рельефа. Глубокое промерзание почв обычно бывает в малоснежную с сильными морозами зиму.

Вода замерзает в почве при температуре ниже нуля градусов. Это обусловливается содержанием в ней растворимых веществ. Чем выше концентрация раствора, тем ниже температура замерзания воды.

Например, в песчаных и суглинистых почвах вода замерзает при минус 4—4,5°, а в торфяной, где выше концентрация раствора, только при минус 5°.

Почвы на возвышенных местах промерзают глубже, чем в низинах, где больше снега. Равнины занимают среднее положение. Чем выше степень дисперсности почвы и чем сильнее действие поверхностных явлений, тем дольше она не промерзает. Медленнее промерзают избыточно увлажненные почвы вследствие высокой теплоемкости воды, а также сухие, так как они имеют связанную воду, которая превращается в лед при более низких температурах. Плотные почвы по сравнению с рыхлыми промерзают быстрее и на большую глубину.

На дерново-подзолистых почвах вследствие подтягивания влаги (во время промерзания) влажность верхнего слоя увеличивается до полной влагоемкости. Кристаллы льда растут в почве также в результате конденсации парообразной влаги, притекающей из нижних горизонтов почвы. Передвижение ее в парообразной форме связано с разностью в упругости водяных паров верхнего и нижнего слоев почвы.

Промерзание верхнего слоя при влажности ниже полной влагоемкости способствует улучшению физических свойств почвы вследствие разрыва крупных почвенных комков на мелкие при расширении пор, в которых находилась вода, кристаллами льда. Поэтому почва, вспаханная с осени, при весенней обработке хорошо крошится.

Снеговой и растительный покров, а также лесная подстилка замедляют промерзание почвы.

Замерзание и оттаивание почвы оказывают значительное влияние на перезимовку озимых зерновых культур и клевера. С этими явлениями связано образование ледяной корки, вымочек, выпревание и выпирание корней растений. Они также могут пострадать от быстрого и глубокого промерзания почвы.

Для жизни растений большое значение имеет количество образовавшихся кристаллов льда в почве и их структура, которая зависит от температуры, влажности, плотности и других условий почвы.

В Беларуси, Прибалтийских республиках и прилегающих областях РФ больше всего гибнут озимые от вымокания, выпревания, снежной плесени и очень редко от вымерзания и высыхания.

Источник