Сукцессия

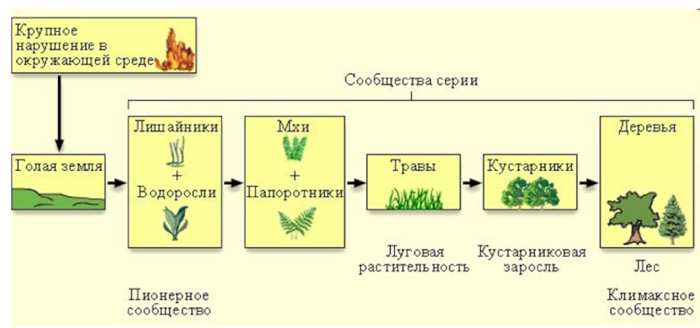

Сукце́ссия (от лат. succesio — преемственность, наследование) — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза, микробного сообщества и т.д.) другим на определённом участке среды во времени.

Теорию сукцессий изначально разрабатывали геоботаники, но затем стали широко использовать и другие экологи. Одним из первых теорию сукцессий разработал Ф. Клементс и развил В. Н. Сукачёв, а затем С. М. Разумовский.

Термин введён Ф. Клементсом для обозначения сменяющих друг друга во времени сообществ, образующих сукцессионный ряд (серию), где каждая предыдущая стадия (серийное сообщество) формирует условия для развития последующего. Если при этом не происходит вызывающих новую сукцессию событий, то ряд завершается относительно устойчивым сообществом, имеющим сбалансированный при данных факторах среды обмен. Такое сообщество Ф. Клементс назвал климакс. Единственным признаком климакса в смысле Клементса—Разумовского является отсутствие у него внутренних причин для изменения. Время существования сообщества ни в коем случае не может являться одним из признаков.

Хотя термины, введённые Клементсом широко используют, существует две принципиально различные парадигмы, в рамках которых смысл этих терминов различен: континуализм и структурализм. Сторонники структурализма развивают теорию Клементса, сторонники континуализма, в принципе отвергают реальность сообществ и сукцессий, считая их стохастическими явлениями и процессами (поликлимакс, климакс-континуум). Процессы, происходящие в экосистеме в этом случае упрощают до взаимодействия видов, встретившихся случайным образом, и абиотический средой. Парадигма континуализма была впервые сформулирована советским геоботаником Л. Г. Раменским [1] (1884—1953) и независимо от него американским геоботаником Г. Глисоном [2] (1882—1975).

Содержание

Классификация

Существует множество классификаций сукцессий [3] , по показателям, способным меняться в ходе сукцессии или по причинам смен:

- по масштабу времени (быстрые, средние, медленные, очень медленные),

- по обратимости (обратимые и необратимые),

- по степени постоянства процесса (постоянные и непостоянные),

- по происхождению (первичные и вторичные),

- по тенденциям изменения продуктивности (прогрессивные и регрессивные),

- по тенденции изменения видового богатства (прогрессивные и регрессивные),

- по антропогенности (антропогенные и природные),

- по характеру происходящих во время сукцессии изменений (автотрофные и гетеротрофные).

В зависимости от целей исследователя, подобные классификации можно строить на любом логическом основании, а число их можно увеличивать до бесконечности. Так, например, П. Д. Ярошенко (1950) указывал на необходимость разделения антропогенных смен на смены в социалистических странах и смены в капиталистических странах.

Если классифицировать сукцессии на основе протекающих процессов, то можно выделить две основные группы: эндогенные, происходящие в результате функционирования сообществ, и экзогенные, происходящие в результате внешнего воздействия. Движущей силой эндогенных сукцессий является несбалансированный обмен сообществ.

Первичные

Широко известным примером первичной сукцессии является заселение застывшей лавы после извержения вулкана или склона после схода лавины, уничтожившей весь профиль почвы. Сейчас подобные явления редки, но каждый участок суши в какое-то время прошёл через первичную сукцессию.

Первичные сукцессии развиваются параллельно с почвообразованием под влиянием постоянного попадания извне семян, отмирания неустойчивых к экстремальным условиям сеянцев и лишь с определённого времени — под влиянием межвидовой конкуренции. Развитие того или иного серийного сообщества и его смена обусловлены в основном содержанием азота в почве и степенью разрушения её минеральной части.

Например, для горных участков Аляски выделяют следующие типичные стадии первичной сукцессии с характерными растениями-доминантами:

- Лишайники разрушают породу и обогащают её азотом.

- Мхи и ряд трав.

- Кустарниковые сообщества с преобладанием ивы.

- Кустарниковые сообщества с преобладанием ольхи.

- Ельник, затем доминирование тсуги.

Вторичные

В качестве примера вторичной сукцессии обычно приводят ельник, уничтоженный после пожара. На занимаемой им ранее территории сохранилась почва и семена. Травяное сообщество образуется уже на следующий год. Дальше возможны варианты: во влажном климате доминирует ситник, затем он сменяется малиной, она — осиной; в сухом климате преобладает вейник, он сменяется шиповником, шиповник берёзой. Под покровом осинового или берёзового леса развиваются растения ели, со временем вытесняющие лиственные породы. Восстановление темнохвойного леса происходит примерно за 100 лет. Восстановление климаксных дубрав в Московской области обычно не происходит, поскольку лес вновь вырубается [4] [5] . Подробно вторичные сукцессии после пожаров в лесотундре и северной тайге рассмотрены в работах А. П. Тыртикова [6] [7] Так после пожаров в редкостойных лесах и редколесьях на гарях через несколько десятилетий развиваются березняки травяные. Они сменяются смешанными зеленомоховыми лесами через 120—150 лет после пожара. Редкостойные смешанные сфагновые леса сменяют смешанные зеленомоховые леса через 200—250 лет после пожара.Редколесья на сфагновых болотах формируются на месте редкостойных сфагновых лесов через 250—300 лет. А через 300—350 лет кустарничково-лишайниковые тундры сменяют редколесья на сфагновых болотах.

В известной работе Ю. Одума [8] описан также специфический тип вторичной сукцессии — циклическая сукцессия. Эта сукцессия имеет отличительную черту — в недрах сообщества зреют предпосылки для отката сообщества к более примитивному типу (например, посредством формирования огнеопасной среды). Одумом показано на примере калифорнийской чапарали. Для России аналогичный тип растительности — «харгонат» описан А. В. Беликович [9]

Сукцессии в микробиологии

В естественных (например, почвенных) микробных сообществах сукцессии обычно вызываются поступлением порции органического вещества той или иной формы. Поскольку различные микроорганизмы приспособлены либо к разрушению сложных полимеров, либо поглощению мономеров при их высокой концентрации, либо к существованию в условиях голода, по мере разрушения и использования органики происходят изменения в структуре сообщества.

В лесной подстилке, например, есть возможность изучать несколько стадий сукцессии одновременно, поскольку они сменяются при движении сверху вниз.

Помимо этого сукцессию могут вызывать изменения температуры, влажности, содержания газов или специфических веществ и т. п. Процесс почвообразования сопровождается продолжительной сукцессией как растительного, так и микробного сообщества.

Источник

Что такое экологические сукцессии: виды, этапы и примеры

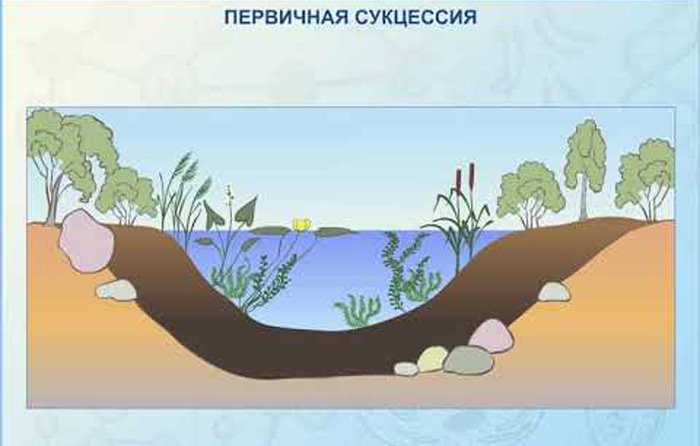

Даже если определенная территория кажется абсолютно безжизненной, на ней формируются изменения червями, бактериями или грибками. Могут появиться высшие растения и животные. То же происходит и с водоемами. На территории ряда современных морей когда-то были просторы степей и лесов и наоборот, тектонические плиты поднимались, оголяя дно океана. На этих территориях развивается жизнь, сменяя предыдущие варианты природных сообществ.

Понятие сукцессии

Экологическая сукцессия – это постепенное изменение структуры и видового состава окружающей среды на определенном участке под действием постоянных природных и антропогенных факторов. Одни растения подготавливают среду обитания для других, способствуя накоплению органики в почве, рыхлению или созданию благоприятного уровня освещенности и влажности.

Виды сукцессий

Сукцессии подчиняются одним и тем же правилам, но причина этих изменений может быть различная. В связи с этим, выделяют несколько видов сукцессий:

- По скорости развития изменений: быстрая, средняя, медленная, очень медленная сукцессия.

- По обратимости: обратимая или необратимая.

- По равномерности развития изменений: равномерная (или постоянная) и неравномерная (непостоянная).

- По первоначальному уровню развития сообщества на данной территории: первичная и вторичная.

- По направлению развития сообщества: прогрессивная и регрессивная.

- По степени влияния человека на развитие изменений: антропогенная и природная.

- По преобладающим изменениям растительного или животного сообщества: автортофные или гетеротрофные.

Наиболее выраженные отличия характерны для первичной и вторичной форм. Разберем их более подробно.

Первичная

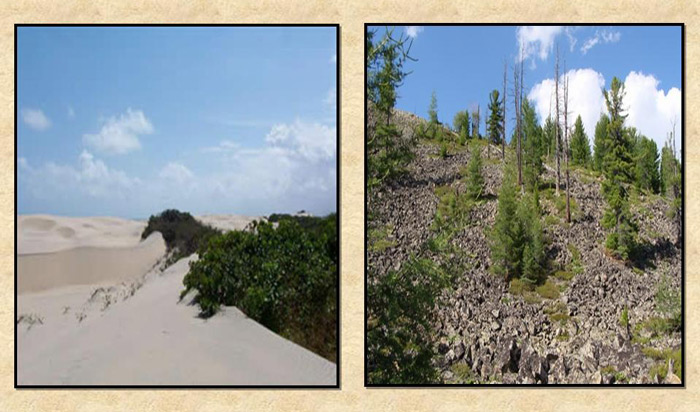

Если природное сообщество стало развиваться на безжизненной территории без запаса питательных веществ, она считается первичной. Этапы сукцессии при такой форме могут быть следующие:

- Первый выход растений на сушу в мезозойскую эру. До этого момента суша была не заселена.

- Заселение растениями скал и горных отвалов.

- Развитие растительного сообщества на участке остывшей лавы.

- Формирование природных сообществ на песчаных дюнах.

Развитие начинается с самых маленьких растений или даже лишайников. Лишайники считаются пионерами природы. Для их существования не требуются запасы питательных веществ. Этот симбиотик нуждается только в солнечном свете и капельной влаге в воздухе. По этой причине, лишайники занимают первыми безжизненные территории. В свою очередь, в процессе развития от их таллома отмирают частички органики и остаются на субстрате. Это формирует органический запас. Со временем, этого становится достаточно чтобы смогло вырасти небольшое растение (чаще всего, мох). Следующее растение так же оставляет после себя питательные вещества. Кроме того, корни выделяют кислоты, разрушающие субстрат и механически проникают в микротрещины, разрушая единый массив.

Так, с течением длительного времени маленькие растительные организмы сменяются на более крупные. Вслед за растениями в почве поселяются деструкторы – грибки, черви, прилетают птицы. Со временем формируется полноценное природное сообщество со всеми элементами.

Первичная сукцессия развивается очень медленно. На первые преобразования безжизненного участка уходят сотни лет. Чем дольше развивается такая территория, тем быстрее развиваются процессы, происходящие при сукцессии.

Вторичная

Вторичной сукцессия считается, если территория была обитаема, но произошло серьезное нарушение, после которого начался процесс восстановления. Например, после пожара в лесу, после иссушения водоема или после, наоборот, затопления участка местности. Новое сообщество, в данном случае, формируется на этой территории впервые. Но здесь есть запас органики, питательных веществ от прошлых организмов.

Этапы сукцессионного процесса

Таким образом, при развитии экологической сукцессии происходит последовательная смена определенных стадий (этапов) формирования природного сообщества:

- Возникновение безжизненной территории.

- Заселение участка микроорганизмами и лишайниками.

- Заселение мхов и листостебельных лишайников.

- Появление травянистых растений.

- Заселение на участок кустарников.

- Развитие лесного сообщества.

Пример первичной сукцессии после катаклизмов

Рассмотрим вариант развития первичной сукцессии после извержения вулкана:

- На остывшей вулканической массе развиваются лишайники.

- Постепенно появляются листостебельные лишайники и мхи.

- Через несколько лет на подушках мхов появляются злаковые растения, формируется устойчивое растительное сообщество.

- На отдельных участках начинают развиваться кустарнички, затем, кустарники.

- Последняя стадия формирования первичной сукцессии – появление древесных растений.

Пример вторичной сукцессии в цветочном горшке

Изменения начинаются после катаклизма, разрушившего первое сообщество. Предположим, что цветочный горшок оказался на улице под воздействием прямых солнечных лучей и без постоянного полива. Вот что происходит:

- Гибель первоначального сообщества (комнатного растения).

- Так как изначально почва плодородная, в горшке начинают развиваться сорные виды растений – крапива, осот.

- Осенью в горшок могут попасть семена других травянистых растений и деревьев.

- После зимы развивается устойчивое сообщество диких растений.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Сукцессия первичная

Сукцессии со сменой растительности могут быть первичными и вторичными.[ . ]

Первичная сукцессия. Если много лет подряд вы проводите лето в одних и тех же местах, вам наверняка приходилось наблюдать, как некогда пустой песчаный или иной участок суши на ваших глазах постепенно превращается в густые заросли кустарника и даже леса. На рис. 2.32 прослежено зарастание песчаных наносов на берегах Волги в ее среднем течении. Оно начинается с развития растительного покрова и совершается на протяжении ряда лет. Одна стадия развития сообщества сменяла другую, пока не достигала состояния, близкого к равновесию с окружающей его средой.[ . ]

Сукцессии на сухих почвах можно проиллюстрировать изменениями дубово-сосновых лесов на острове Лонг-Айленд (Нью-Йорк), который был объектом обширной расчистки под фермы и часто подвергался пожарам. После уничтожения леса пожаром или превращения пашни в залежь сук цессия вновь возвращает участок к стадии леса. Сукцессии, которые протекают на землях, где раньше существовала растительность и где имеется почва, которая может быть занята новыми сообществами, называются вторичными. Сукцессии, которые протекают на территории, лишенной почв (это могут быть, например, голые скалы), называются первичными, и они протекают медленнее, чем сукцессии вторичного характера, так как в этом случае в ходе сукцессии должна быть сформирована новая почва. Дубово-сосновый лес Брукхейвенской национальной лаборатории на Лонг-Айленде интенсивно изучался Г. М. Вудвелом и другими. Здесь мы рассмотрим вторичную сукцессию этого леса. Несмотря на то что имеются существенные различия между сукцессиями после пожаров н при зарастании залежей, нх наиболее общие закономерности могут быть отражены следующими стадиями.[ . ]

Первичная сукцессия позволяет проследить формирование сообществ с самого начала. Она может возникнуть на склоне после оползня или обвала, на образовавшейся отмели при отступлении моря и изменении русла рекой, на обнаженных эоловых песках пустыни, не говоря уже об антропогенных нарушениях: свежая лесосека, намывная полоса морского побережья, искусственные водохранилища.[ . ]

Сукцессии подразделяют на первичные и вторичные. Первичные сукцессии развиваются на лишенном жизни месте, где условия существования поначалу не являются благоприятными. Вторичные сукцессии происходят на участке, в предшествующее время уже занятом хорошо развитым сообществом (под влиянием внутренних факторов — жизнедеятельности организмов), или освободившемся после разрушения сообщества под воздействием внешних причин (стихийных бедствий — пожаров, наводнений и т.п., или в результате деятельности человека).[ . ]

Первичная сукцессия начинается с освоения бесплодной среды, которая до этого не была обитаема. Это может быть разрушенная горная порода, скала, песчаный пляж. Здесь велика роль первых поселенцев: бактерий, лишайников, водорослей. Выделяя продукты своей жизнедеятельности, они изменяют материнскую породу, разрушают ее и способствуют почвообразованию. Отмирая, первичные живые организмы обогащают поверхностный слой органическими веществами, что позволяет поселиться мхам. Мхи по мере роста и развития продолжают процесс образования почвы. Формируется примитивное сообщество, способное существовать в неблагоприятных условиях. Оно постепенно создает условия, обеспечивающие все большее разнообразие организмов. Сообщество растений и животных усложняется, пока не достигает определенного равновесия со средой. Оно поддерживает свою стабильность до тех пор, пока не нарушается равновесие.[ . ]

Сукцессия (от лат. — преемственность, наследование) — последовательная необратимая смена биоценозов, преемственно возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных или антропогенных факторов. Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном пространстве, называется стадиями развития. Различают множество форм сукцессии (фитогенная, зоогенная, ландшафтная, антропогенная, пирогенная, катастрофическая и др.). В оптимальных условиях любая сукцессия заканчивается возникновением медленно развивающегося климаксового сообщества. Различают первичные и вторичные сукцессии. Термин «сукцессия» предложен Г. Каулсоном (1898).[ . ]

Первичной сукцессией называется процесс развития и смены биоценозов на незаселенных ранее участках, начинающийся с колонизации последних. Известный пример — постепенное обрастание голой скалы с развитием в конечном итоге на ней леса.[ . ]

Сукцессия первичная — процесс развития и смена экосистем на незаселенных ранее участках, начинающихся с их колонизации.[ . ]

Для первичной и вторичной сукцессии необходим источник семян, спор растений, а также животных, способных заселить места обитания. Для вторичной сукцессии важным фактором является наличие плодородного слоя земли. Если плодородный слой земли уничтожен, то сукцессия может пойти по типу первичной. Процесс сукцессии завершается стадией, когда все виды, образующие экосистему, сохраняют относительно постоянную численность на всех трофических уровнях. Такое равновесное состояние называется климаксом, а экосистема — климаксовой.[ . ]

Механизм сукцессии заключается в том, что последовательно в сообществе происходят процессы создания и поддержания специфической биосреды, постепенного накопления условий для его деградации и формирования более сложного сообщества или более соответствующего условиям абиотической среды. В зависимости от исходных условий принято различать первичные сукцессии, которые начинаются на абсолютно безжизненных субстратах, например, на дюнах, и вторичные сукцессии, начинающиеся с более благоприятных стартовых условий, например, после пожара, вырубки леса или на заброшенном поле. Вторичные сукцессии могут начинаться с более поздних пионерных видов, например, с трав или кустарников. В последнее время для биосферы характерны именно вторичные сукцессии, что связано главным образом с деятельностью человека.[ . ]

Примером первичной сукцессии является зарастание песчаных дюн или лавовых потоков. Сначала на голых дюнах появляются злаки (растения-пионеры), вслед за злаками — кустарники (ивняк, ольшаник), затем — сосна, а после этого лиственные породы деревьев. Вместе с первыми растениями появляются и первые насекомые (например, кузнечики, как растительноядные) и пауки (как хищники). Потом к первым поселенцам прибавляются муравьи, жуки, бабочки и т.д. Вслед за насекомыми появляются птицы и мелкие млекопитающие, а затем и крупные животные. Развитие, начавшееся в сухом и бесплодном местообитании, заканчивается образованием стабильной лесной экосистемы с мощной, богатой гумусом почвой, с дождевыми червями и моллюсками, разнообразным животным миром. Главную роль в развитии экосистемы играют растения. Вызываемые ими изменения в почве служат основой для смены видового состава сообщества.[ . ]

Вторичная сукцессия является, как правило, следствием деятельности человека. В частности, описанная выше смена растительности при формировании ельника чаще происходит в результате вторичной сукцессии, возникающей на вырубках ранее существовавшего леса (ельника). Вторичная сукцессия заканчивается стабильной стадией сообщества через 150—250 лет, а первичная длится 1000 лет.[ . ]

Вторичные сукцессии совершаются, как правило, быстрее и легче, чем первичные, так как в нарушенном местообитании сохраняется почвенный профиль, семена, зачатки и часть прежнего населения и прежних связей. Демутация не является повторением какого-либо этапа первичных сукцессий.[ . ]

Первые виды в сукцессии могут настолько изменить условия или доступность ресурсов в местообитаниях, что становится возможным поселение новых видов. Этот процесс известен как облегчение (Connell, Slatyer, 1977). Он особенно важен при первичной сукцессии, когда исходные условия суровы, например на обнаженной почве после отступления ледника. Необыкновенно быстрое разледенение отмечено в районе бухты Глейшер (юго-восток Аляски). Примерно с 1750 г. ледник отступил здесь почти на 100 км, оставив морены, возраст которых может быть оценен по числу годичных колец наиболее старых, поселившихся на них деревьев. На последней моренной гряде максимальный возраст деревьев около 200 лет, а по мере приближения к леднику снижается. За последние 80 лет информация получена в ходе прямых наблюдений.[ . ]

Для возникновения сукцессии необходимо свободное пространство. В зависимости от первоначального состояния субстрата, различают первичную и вторичную сукцессии. Первичная сукцессия — это если формирование сообществ начинается на первоначально свободном субстрате, а вторичная сукцессия — это последовательная смена одного сообщества, существовавшего на данном субстрате, другим, более совершенным для данных абиотических условий.[ . ]

По общему характеру сукцессии делят на первичные и вторичные.[ . ]

По общему характеру сукцессии подразделяются на первичные и вторичные. Первичные сукцессии начинаются на субстрате, неизмененном (или почти неизмененном) деятельностью живых организмов. Главной функцией такого рода сукцессией является создание (или изменение) почвы первичными колонистами.[ . ]

По общему характеру сукцессии подразделяются на первичные и вторичные. Первичные сукцессии начинаются на субстрате, не измененном (или почти не измененном) деятельностью живых организмов. Так, через серию промежуточных сообществ формируются устойчивые биоценозы на скалах, песках, обрывах и т. п. Такие сукцессии относятся к категории ксеросерий и называются ксерическими сукцессиями. Одна из основных функций сукцессий такого рода — создание (или изменение) почвы первичными колонистами.[ . ]

Изучение структуры сообществ и сукцессий обычно считают в основном областью ботаники, и это неслучайно. С растениями, как правило, связана большая часть биомассы и главные черты физической структуры биоценоза. Кроме того, их .нетрудно перечислить и подсчитать, определив обилие видов и изменения в нем. Большой вклад растений в формирование сообщества связан не только с их ролью первичных продуцентов, но и с тем, что они довольно медленно разлагаются. Растения образуют не только биомассу, но и основную часть некромассы, т. е. мертвого органического вещества. Несмотря на высокую активность бактерий и детритофагов, растительные остатки накапливаются в виде листового опада или торфа. Кроме того, доминирование деревьев в огромном числе сообществ объясняется именно их способностью накапливать в составе организма мертвое вещество, из которого состоит большая часть ствола и ветвей. Тенденция кустарников и деревьев в умеренно влажных местообитаниях вытеснять травяную растительность в значительной степени вытекает из развития у них кроны (и корневой системы) на протяженном и сложно разветвленном «скелете», состоящем в основном из мертвой опорной ткани( древесины).[ . ]

Для анализа использованы данные по сезонной сукцессии зоопланктона в 1990-1994 гг. Сборы первичных материалов проводили на станциях 5-7. Станция 5 служила фоновым участком, располагаясь в 250 м выше сбросов; ст. 6 находилась в месте контакта сточных и речных вод; ст. 7 — на 2.5 км ниже.[ . ]

Вторая область является пограничной между зоной развития ПТС и отступающей первичной биосферой. Это область ее фрагментации и антропогенного экоцида, в которой при расширенном антропогенном воздействии уничтожаются первичные (гомеостатические) экосистемы, главным образом в процессе расширенных изъятий исчерпаемых биосферных ресурсов: лесных ресурсов, освоений земельных ресурсов и бесконтрольной экспансии рекреационного воздействия. Здесь происходит фронтальная деградация первичной биосферы с замещением первичных экосистем вторичными и последующими экосистемами в разных стадиях незавершенных циклов сукцессии на опустыненных пространствах после вырубок, неоднократных антропогенных выжиганий, на остатках военных баз и лагерных пунктов.[ . ]

В зависимости от первоначального состояния субстрата, на котором развивается сукцессия, различают первичные и вторичные сукцессии. Первичные сукцессии развиваются на субстрате, не занятом живыми организмами (на скалах, обрывах, сыпучих песках, в новых водоемах и т.п.). Вторичные сукцессии происходят на месте уже существующих биоценозов после их нарушения (в результате вырубки, пожара, вспашки, извержения вулкана и т.п.).[ . ]

Как было показано ранее (раздел 7.2.5), при влиянии жизнедеятельности бобров доля первичных фильтраторов и вертикаторов с увеличением сроков обитания возрастает. В 1996 г. обилие плавающих первичных фильтраторов и вертикаторов в бобровых прудах было достоверно меньше по сравнению с предыдущими годами в весенний и летний сезоны. Причиной такого явления может быть усиление процессов органического и биогенного загрязнения. Как известно, при этом увеличивается количество пищи, добываемой с поверхности субстрата (Чуйков, 1982, 1995). Следовательно, при отсутствии весеннего половодья сукцессия зоопланктона бобровых прудов идет по схеме, характерной для антропогенного эвтро-фирования.[ . ]

Каждая из моделей имеет свои достоинства и недостатки. Так, первая модель хорошо объясняет первичные сукцессии, но плохо работает в случае вторичных сукцессий. С точки зрения холизма, сукцессия является частью процесса развития экосистемы как единого целого.[ . ]

Способность биогеоценозов после разных разрушений обеспечивать определенный ход восстановительных сукцессий и ход роста древостоев с целевыми параметрами называется стабильностью траектории экосистемы, а стабильность древостоев в широком смысле слова — способностью обеспечить в любом возрасте высокую первичную нетто-продукцию, несмотря на случайные неблагоприятные изменения факторов среды [2,7].[ . ]

Однако такой круговорот возможен лишь в автотрофной системе, черпающей энергию от Солнца. Другое дело — гетеротрофная сукцессия, когда приток мертвого органического вещества не восполняет запасы, т. е. первичная продукция равна нулю, и участвуют в сукцессии только гетеротрофные организмы. В этом случае количество энергии не добавляется, а уменьшается, и система прекращает свое существование — все организмы погибают или, в лучшем случае, переходят в покоющиеся стадии. Хорошим примером такой сукцессии является сукцессия в гниющих стволах деревьев, в трупах животных, фекалиях и на вторичных стадиях обработки сточных вод. Такая модель сукцессии должна ассоциироваться, по мнению Ю. Одума (1975), с эксплуатацией залежей горючих полезных ископаемых человеком.[ . ]

В процессе развития экосистемы происходит последовательная смена природных сообществ экосистемы, изменение среды обитания или биотопа. Этот процесс называется экологической сукцессией. Различают первичную и вторичную сукцессию. Первичная сукцессия начинается на участке, который не был занят перед заселением каким-либо сообществом. Вторичная сукцессия развивается на площади, с которой было предварительно удалено ранее существовавшее сообщество. Примером первичной сукцессии может служить развитие экосистемы на острове, возникшем в результате подводного извержения вулкана. Примером вторичной сукцессии может служить развитие экосистемы на вырубке леса или заброшенном поле. Вторичная сукцессия протекает обычно более быстро, так как в этом случае территория более благоприятна для развития сообщества, на ней имеются уже некоторые организмы. Наглядным примером сукцессии в водной среде является развитие искусственного водоема.[ . ]

Если развитие начинается на участке, который перед этим не был занят каким-либо сообществом (например, на только что вышедшей на поверхность скале, на песке или лавовом потоке), процесс называется первичной сукцессией. Если развитие сообщества происходит на площади, с которой удалено предыдущее сообщество (например, на заброшенном поле или на вырубке), то этот процесс принято называть вторичной сукцессией. Вторичная сукцессия протекает обычно быстрее, так как на территории, которая ранее была занята, уже имеются некоторые организмы или их зачатки и она более благоприятна для развития сообщества, чем стерильная зона. Первичная и вторичная сукцессии представлены соответственно в табл. 38 и 39.[ . ]

Ни одно сообщество не существует вечно, рано или поздно оно сменяется другим сообществом. Это происходит при воздействии внешних причин либо в результате изменения среды в связи с жизнедеятельностью организмов, образующих биоценозы, в том числе при внедрении в сообщества новых видов. Среди многообразных форм смел сообществ различают первичные и вторичные сукцессии. Первичные сукцессии представляют собой естественную смену сообществ на территориях, рапее не занятых растительностью, например на песчаных отмелях в поймах рек, в местах, освободившихся после отступления ледников, и пр. В зависимости от субстрата (его физических и химических свойств) здесь вначале поселяются либо только бактерии, водоросли и лишайники, либо наряду с ними сосудистые растения.[ . ]

По мере развития экосистемы первопоселенцы постепенно сменяются новыми видами, более приспособленными к борьбе за существование. Например, под кронами лиственных деревьев вырастают медленно растущие и теневыносливые хвойные. Когда они становятся выше лиственных, то, закрывая им доступ к свету, вытесняют эти светолюбивые растения. Такая смена одних видов другими называется экологической сукцессией. Смена растительности сопровождается и сменой входящих в экосистему видов животных: сначала первичных потребителей, питающихся определенными видами растений, а затем потребителей последующих уровней в цепи питания. По мере развития экосистемы число составляющих ее видов возрастает, а связи между ними становятся все более сложными и разветвленными. Это приводит к все более полному использованию ресурсов среды, к увеличению устойчивости экосистемы. В конце концов, возникает устойчивая зрелая экосистема, находящаяся в равновесии со средой и способная сохраняться в течение длительного времени в относительно неизменном виде. Обычно в природе процесс сукцессии длится тысячи лет, но в отдельных случаях, например, после пожаров или при зарастании водоемов, можно наблюдать смену экосистем на глазах одного поколения людей. Несмотря на относительную устойчивость зрелых экосистем, они тоже могут заменяться другими. Это происходит, например, при резком изменении климата, а в последнее время — особенно под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, осушение болот, распашка земель, строительство городов и поселков и т.д.).[ . ]

Литофилы (от греч. — камень и. филы) — растения и животные, предпочитающие каменистый грунт; например, экологическая группа рыб (осетровые, лососевые, усач, рыбец и др.), откладывающих икру во время нереста на каменистом грунте, чаще в реках на течении (литореофилы). Растения, приспособленные к жизни на скалах и камнях (некоторые лишайники, водоросли и пр.), или лит офиты участвуют в почвообразовательном процессе на указанных субстратах. Ряд первичной сукцессии: бактерии и водоросли, лишайники и мхи, высшие растения (папоротники, овсяницы и др.).[ . ]

В больших озерах с преобладанием пелагиали над литоралью, к которым относится Ладожское озеро, основным продуцентом автохтонного органического вещества является сообщество планктонных водорослей — фитопланктон. Это первый элемент биоты, откликающийся на изменение концентрации биогенных элементов в воде озера. Зависимость состава и интенсивности развития фитопланктона от абиотических факторов водной среды (температуры, освещенности, условий перемешивания и т. д.) и положение первичного продуцента в трофической цепи озера определяют его центральную роль в экосистеме Основным механизмом трансформации экосистемы озера как в условиях естественной эволюции, так и при антропогенном эвтрофировании служит сукцессия (направленная смена) видового состава гидробионтов всех трофических уровней, в первую очередь фитопланктона.[ . ]

Источник