Факторы, учитываемые при определении доз удобрений

На эффективность удобрений, прежде всего, влияют биологические особенности культур, сложившиеся в процессе эволюции видовые особенности питания различных растений. Различают несколько периодов поступления питательных элементов в растение за вегетационный период. Первый период – прорастание семян, всходы и 10–15 дней после всходов. В это время корневая система растений развита слабо, и они чрезвычайно чувствительны как к недостатку питательных элементов в доступной форме (особенно фосфора), так и к высокой их концентрации в почве. При прорастании семян в почве должна быть невысокая концентрация элементов питания в доступной форме, а фосфор должен преобладать над азотом и калием. Для большинства растений период прорастания и 10–15 дней после всходов являются критическими по отношению к фосфору.

В следующий период у растений усиленно развивается и формируется вегетативная масса, у некоторых растений образуются плоды (огурцы, салат, капуста), корневая система хорошо развита, интенсивно потребляются и накапливаются питательные элементы.

Снижение поглощения питательных элементов чаще всего происходит во время образования репродуктивных органов. Поступление питательных элементов снижается, но интенсивность процессов синтеза по-прежнему остается высокой. Наблюдается реутилизация, т.е. повторное использование в биосинтезе уже поглощенных элементов и отток их из листьев к репродуктивным органам (местам отложения). В конце вегетации часть элементов питания растений теряется с опадающими листьями и в результате оттока из корневой системы в почву.

Разные культуры и сорта имеют разные по продолжительности периоды вегетации и различные по интенсивности поглощения элементов питания этапы роста и развития. У льна, конопли, яровых зерновых самый короткий период вегетации. Яровые зерновые основное количество питательных элементов поглощают в период от кущения до колошения. Лен-долгунец потребляет к началу бутонизации (через семь недель после всходов) 60 % азота, 50 – фосфора и 70% калия, при этом около половины этого количества питательных элементов усваивается в первые 10 дней быстрого роста; от начала бутонизации и до конца цветения (за три недели) поглощается 40 % азота, 50 – фосфора и 30 % калия. Конопля три четверти элементов питания поглощает в период от начала бутонизации до начала цветения. Под эти культуры удобрения лучше вносить до или во время посева, подкормки малоэффективны, так как внести удобрения летом в зону корней без повреждения растений невозможно.

У свеклы, картофеля, кукурузы, капусты, огурцов, лука, моркови период вегетации больше, и максимальное количество элементов питания они поглощают во второй половине роста и развития. Поэтому на посевах этих культур кроме основного внесения удобрений проводят подкормки с заделкой азотных и калийных удобрений в зону активных корней.

Существуют и сортовые особенности потребления питательных элементов. Среднеспелые сорта картофеля к фазе цветения потребляют азота, фосфора и калия в 1,5–2 раза меньше, чем ранние сорта, поэтому подкормка последних менее эффективна.

Культуры с коротким вегетационным периодом и скороспелых сортов более требовательны к условиям питания, лучше отзываются на внесение удобрений в легкодоступной форме. Культуры с продолжительным периодом вегетации и поздних сортов менее требовательны, лучше используют питательные элементы из органических удобрений, запасов почвы и труднодоступных форм удобрений. Сорта интенсивного типа лучше отзываются на высокий агрофон и на высокие дозы удобрений и плохо растут, дают низкий урожай на бедных почвах.

Сельскохозяйственные культуры по-разному относятся к высоким концентрациям почвенного раствора. Хорошо их переносят озимые рожь и пшеница, ячмень, овес, картофель, капуста, помидоры. Под них можно вносить полную дозу минерального удобрения одновременно с посевом (посадкой), а также заделывать удобрения в запас на два-три года. Нельзя вносить полные дозы удобрений при посеве и в запас под лен, горох, кукурузу, свеклу, огурцы, морковь, землянику.

На эффективность удобрений влияют: тип почвы, гранулометрический состав, реакция среды, содержание в почве гумуса, подвижных форм фосфатов и калия, влагообеспеченность, степень эродированности и др. Влияние многих из них уже рассматривалось в главах об удобрениях. Здесь мы остановимся только на некоторых.

На эффективность удобрений существенно влияет водный режим почвы. При недостаточном увлажнении резко снижается эффективность азотных и калийных удобрений. Для фосфорных удобрений уровень влагообеспеченности имеет несколько меньшее значение, чем для азотных и калийных. Недостаток влаги в июне-июле приводит к снижению урожая картофеля – до 20–90 ц/га, снижение урожайности зерновых культур при недостатке влаги в июне — первой декаде июля достигает 2–10 ц/га. Для озимых зерновых очень важно хорошее снабжение влагой в период всходов. При увеличении запасов продуктивной влаги в почве в слое 0–20 см в сентябре от 20 до 60 мм урожайность растет, свыше 60 мм – падает.

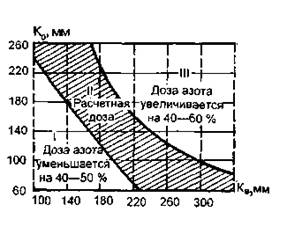

С учетом количества осенне-зимних осадков корректируются дозы азотной весенней подкормки озимых на минеральных почвах без орошения (рис. 14.1) и в допосевном внесении под яровые зерновые культуры (рис. 14.2). На графиках различные сочетания осенних и зимних осадков образуют зоны I–III. Количество осадков за осенний период Ко откладывается на вертикальной оси графика, за зимний и ранневесенний периоды Кв – по горизонтальной. Пересечение перпендикуляров от точек количества осадков располагается в одной из зон графика с соответствующей поправкой к расчетной дозе азота. Зона II отражает условия увлажнения для дозы азота с учетом предшественников, агрохимических свойств почвы, состояния посевов и т.д. для запланированного урожая.

Если точка пересечения количества осадков попадает в зону I, то доза азота уменьшается; если в зону III, то увеличивается (но не выше определенного для заданного уровня урожайности верхнего предела дозы). Дозы фосфорных и калийных удобрений корректируются по скорректированным дозам азотных удобрений. Если прогнозируется засушливое лето, соотношение удобрений изменяется в сторону увеличения фосфорных и калийных.

Урожайность ячменя возрастает при увеличении количества осадков в фазах кущения – колошения с 70 до 120 мм и уменьшается, если осадков выпало свыше 120 мм или меньше 20 мм.

На эффективность удобрений существенно влияют агротехнические условия возделывания растений, прежде всего: известкование почв и степень окультуренности полей (повышение содержания органического вещества, улучшение водного и воздушного режимов); дренаж избыточно увлажненных торфяных и минеральных почв; борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений; оптимальные сроки сева, высокопродуктивные сорта, прогрессивные приемы, обработки почвы.

|  |

| Рис. 14.1. Поправки к расчетным дозам весенней подкормки озимых зерновых культур в зависимости от количества осадков за осеннее-зимний период | Рис. 14.2. Поправки к расчетным дозам азотных удобрений (по фону Р40-80К40-80) под яровые зерновые культуры в звыисимости от количества осадков в осеннее-зимний период |

Агротехнические условия эффективности удобрений легче соблюсти в условиях севооборотов, так как при правильном чередовании культур полнее используются питательные элементы удобрений. В севообороте легче и успешнее можно проводить борьбу с сорняками, вредителями и болезнями растений, можно планировать внесение удобрений в запас, учитывать предшественник.

Важным агротехническим требованием эффективности удобрений являются оптимальные сроки сева. Запаздывание с посевом яровых зерновых культур на 5 дней снижает эффективность полного минерального удобрения на 10 %, на 10 дней – на 13, на 15 дней – на 35, на 20 дней – на 45 %. Почти так же меняется эффективность полного минерального удобрения при нарушении сроков сева озимых зерновых. При высоких температурах воздуха в периоды посев – кущение и кущение – колошение значительно снижается урожай ячменя.

На эродированных почвах вносят значительно большие дозы удобрений, чем на неэродированных. Для слабоэродированных почв дозы азотных удобрений увеличивают до 20 %, на землях, где преобладают среднеэродированные почвы, – на 30–50 %, на сильноэродированных почвах – на 50–100 %. Дозы фосфорных и калийных удобрений, определенные по картограммам, на слабоэродированных почвах увеличивают на 20–30 %, средне- и сильноэродированных почвах – на 30–60 %.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Как влияют биологические особенности питания культур на эффективность удобрений?

2. Какие из почвенных условий оказывают влияние на эффективность удобрений?

3. Что такое критический период поступления питательных элементов в растения?

4. Как связаны влагообеспеченность почв и эффективность удобрений?

5.Расскажите о влиянии на эффективность удобрений агротехнических условий возделывания культур, равномерности внесения удобрений и соотношения между основными элементами питания.

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Применение удобрений является одним из самых эффективных мероприятий, повышающих урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность лесов.

Разнообразие почвенного покрова по генезису, механическому составу, свойствам, химическому составу, с одной стороны, и разнообразная реакция растений на удобрения с другой, требует очень осторожного подхода к определению норм и доз удобрений при создании высокопродуктивных и устойчивых насаждений. Поэтому для правильного и эффективного использования удобрений в лесу необходимо знать динамику элементов минерального питания растений, физиологию корневого питания древесных пород, сопряжённость ритмов роста и питания отдельных пород и насаждений, основные параметры биологического круговорота (вынос, использование, возврат и потери элементов питания).

В соответствии с ГОСТ 20432 «Удобрения и применение удобрений. Термины и определения» для определения потребности лесных и сельскохозяйственных культур в удобрениях употребляются следующие термины и определения:

Система удобрений в севообороте — многолетний план применения удобрений в севообороте с учетом плодородия почвы, биологических особенностей растений состава и свойств удобрений. Система удобрений разрабатывается для конкретных почвенно-климатических условий и культур. Это комплекс мероприятий, направленных на повышение плодородия почвы, увеличения продуктивности лесных насаждений, выхода ассортимента посадочного материала нужного качества. Эта система предусматривает установление норм, сроков и способов внесения удобрений под каждую культуру севооборота правильное сочетание минеральных и органических удобрений, а также организационно-хозяйственные мероприятия по максимальному накоплению, правильному хранению и внесению органических удобрений. Система удобрений в севообороте должна сочетаться с системой проводимых агротехнических мероприятий.

Рациональная система удобрений, отвечающая природным и организационно-экономическим условиям хозяйства – ведущий фактор повышения продуктивности лесов и урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения их качества, роста почвенного плодородия или его сохранения.

Система применения удобрений включает следующие основные задачи: увеличение продуктивности и урожайности и получение продукции высокого качества; эффективное использование удобрений, повышение темпа интенсификации земледелия и лесного комплекса и охрана окружающей среды.

Периодичность питания растений служит теоретическим обоснованием дробного внесения удобрений, особенно в лесных биогеоценозах, так разные растения из одной и той же почвы потребляют не только неодинаковое количество элементов, но и в различном соотношении,

Продуктивность лесных и урожайность сельскохозяйственных культур определяется суммарным количеством питательных веществ, взятых растениями из воздуха и удобрений. Это суммарное количество элементов питания, сосредоточенное в различных органах растения, называется биологическим выносом.

Биологический вынос – это такое количество питательных веществ, которое потребляется растениями для создания биологической массы данного урожая.

Он включает две части: хозяйственную (хозяйственный вынос) и остаточную (пожнивные и корневые остатки, опавшие листья, ветви, хвою и питательные вещества, перешедшие из корней в почву во второй половине вегетации).

Хозяйственный вынос представляет ту часть питательных веществ, которая содержится в товарной части урожая (в лесных экосистемах – древесина, шишки, жёлуди, ягоды, грибы, живица и т. д.).

Остаточная часть выноса включает питательные вещества, остающиеся на поле в виде пожнивно-корневых остатков, опавших листьев, потерь зерна, а также некоторое количество элементов, перешедших из корней в почву (в лесу – опад, ветки, хвоя и т.д.).

При различных рода расчётах, когда определяют потребность в удобрениях, обычно определяют данные по хозяйственному выносу для сельскохозяйственных культур и ежегодному выносу на прирост надземной массы древесного яруса.

Использование питательных веществ из почвы характеризуется коэффициентом использования растением того или иного элемента питания из почвы.

Коэффициент использования показывает долю потребления элемента по отношению к общему содержанию подвижной формы этого элемента в пахотном слое на 1 га (для сельхозкультур) и в слое распределения корней древесных пород на 1 га, выраженную в %.

К =

где а – количество элемента питания, вынесенного с урожаем на неудобренной почве, кг/га;

в – содержание подвижной формы элемента в пахотном слое, кг/га.

Коэффициенты использования могут изменяться в зависимости от свойств почвы, погодных условий, биологических особенностей культур.

Норма удобрения — общее количество удобрения, применяемое под культуру на весь период вегетации растений. Выражается в кг/га действующего вещества (д. в.) или в т/га.

Различают оптимальную, рациональную и предельную норму удобрений.

Оптимальная– это норма, которая обеспечивает получение высокого урожая хорошего качества при максимально чистом доходе с 1 га при условии постепенного повышения или сохранения оптимального уровня плодородия за ротацию севооборота.

Рациональная— норма, которая при сложившихся организационно-хозяйственных условиях производства позволяет получить возможно больший выход продукции хорошего и удовлетворительного качества с 1 га пашни и интенсивно повышать плодородие почвы при обязательном экономическом эффекте от применения удобрений.

Предельная – норма, которая обеспечивает максимально высокий урожай допустимого качества при условии, как минимум, самоокупаемости от удобрений.

Доза удобрения — количество удобрения, вносимое под культуру за один приём.

Полевой опыт с удобрениями — опыт, проводимый в полевых условиях для определения действия удобрений на продуктивность культур, их качество и плодородие почвы.

Количество питательных веществ, необходимых для получения запланированного урожая, определяется плановой продуктивностью культуры; биологическим выносом элементов питания, коэффициентами использования растениями основных питательных элементов из почвы и питательных веществ удобрений; последействием удобрений, внесенных под предшествующую культуру; влиянием корневых остатков.

Установление норм внесения минеральных удобрений. При установлении норм минеральных удобрений необходимо учесть связь между растением, почвой и удобрением. От того, насколько правильно она установлена, зависит продуктивность (урожайность) и оплата единицы удобрения дополнительной продукцией. Имеется много методов расчета норм удобрений. В предложенных методах расчета можно проследить два направления в подходе к установлению оптимальных норм удобрений.

Первое направление обосновано работами Д.Н. Прянишникова А.И. Лебедянцева, А.В. Соколова, П.Г. Найдина и др. ученых агрохимиков. За основу для установления норм удобрений они принимали результаты полевых опытов, проведенных научно-исследовательскими учреждениями на типичных почвах для ведущих культур. На основании полевых опытов эмпирическим путем были установлены средние рекомендуемые нормы по зонам страны для основных культур. На основе агрохимических картограмм были внесены поправки к средним дозам.

Второе направление в разработке рациональных норм удобрений принимает за основу потребность растений в питательных элементах. Это расчётные (или их называют балансовыми) методы.

Представителями этого направления являются И.С. Шатилов, Д.Ф Федоровский, М.К. Каюмов, А.М. Надеждин, З.И. Журбицкий, Г.Н. Кулаковская, В.Д. Панников и другие ученые. Рассмотрим некоторые способы расчёта норм минеральных удобрений.

В лесном комплексе изучением доз, сроков и способов внесения удобрений занимались В.С. Победов, Л.Е. Родин, Г.И. Редько, Н.А. Бабич, Н.И. Базилевич и др.

4.1 Нормативный метод расчёта норм удобрений

Нормативный метод – метод расчёта доз удобрений для получения планируемых урожаев. В основе метода лежат нормативы затрат питательных веществ для получения 1 т урожая или 1 м 3 древесины.

Дозы удобрений определяют отдельно по каждому элементу по формуле:

где Д – доза N, Р, К на планируемый урожай, кг/га д.в.;

Уп – планируемый урожай, т/га или м 3 /га;

К – поправочный коэффициент на содержание подвижного фосфора и калия в почве.

При расчёте нормы азота поправочный коэффициент равен 1.

Рассчитанную дозу азота дифференцируют в зависимости от результатов почвенной и растительной диагностики, обеспечивая дробность его внесения с учётом биологических особенностей культур.

Поправочный коэффициент на содержание подвижных питательных веществ в почве целесообразно рассчитывать для каждого конкретного участка, поля, квартала.

К =

где К – поправочный коэффициент;

Сср – среднее содержание элемента, мг/100г почвы для определённой культуры;

С – фактическое содержание элемента питания в почве, мг/100 г почвы.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды доза азотных удобрений не должна превышать максимально допустимую (таблица 5).

Таблица 5 Максимальные дозы азота минеральных удобрений

и соответствующие им уровни урожаев сельскохозяйственных культур

| Культура | Предельно допустимая годовая доза азота, кг/га д. в. | Урожайность, ц/га |

| Озимая пшеница | ||

| Озимая рожь | ||

| Ячмень | ||

| Овес | ||

| Гречиха | ||

| Сахарная свекла | ||

| Лен-долгунец (волокно) | ||

| Картофель | ||

| Морковь | ||

| Свекла столовая | ||

| Помидоры | ||

| Огурцы | ||

| Капуста | ||

| Лук-репка | ||

| Кормовые корнеплоды | ||

| Кукуруза на силос | ||

| Однолетние травы (сено) злаковые бобово-злаковые | ||

| Многолетние травы (сено) злаковые бобово-злаковые | ||

| Культурные пастбища неорошаемые орошаемые | 70 (сух. масса) 80 (сух. масса) | |

| Сеяные сенокосы неорошаемые орошаемые | 90 (сух. масса) 100 (сух. масса) |

При планировании урожая ниже приведенного уровня, предельно допустимую дозу азота уменьшают согласно формуле:

ДN = ДМ∙

где ДN – планируемая доза азота, кг/га д.в.;

ДМ – предельно допустимая доза азота, кг/га д.в.;

Уп – планируемый урожай, ц/га;

У – урожай, приведенный в таблице 5, ц/га.

Источник