Прибор для измерения глубины промерзания почвы

Назначение

Мерзлотомер АМ-21-I 0,4/1 м, предназначен для измерения глубины промерзания и оттаивания почвы c наземной часть 0,4 или 1 м.

Изготавливается по ТУ-4311-002-55536779-2005.

Технические характеристики

- Пределы измерения см: 150

- Длина шкалы см: 150

- Высота наземной части см: 40 или 100

- Положение нулевого деления шкалы: на уровне поверхности земли

Габариты

- С наземной частью 40см.

- Высота – 2015 см., диаметр 25 мм. Вес 0,9 кг.

- С наземной частью 100см.

- Высота – 2615 см., диаметр 25 мм., вес 1,2 кг.

Описание

Мерзлотомер состоит из защитной трубы, трубки ПВХ с делениями, колпачка с льняным шнуром и пробкой.

Защитная труба в верхней части имеет метку «О»(пластиковый хомутик). Измерительной частью мерзлотомера является трубка ПВХ с делениями, которая в период эксплуатации прибора заполняется дистиллированной водой и плотно закрывается с обеих сторон капроновыми пробками.

Дополнительно может применяться лента фум. Правильное положение верхней пробки в трубке такое, когда начальное деление шкалы на трубке ПХВ совпадает с торцом пробки. Допустимое отклонение ± 2 мм. Внутри трубки находится капроновая нить с узлами, которые имеют назначение препятствовать смещению столбика льда. Трубка льняным шнуром соединена с колпачком (подвеска), который надевается на верхний конец защитной трубы и закрепляет её.

При установке трубки ПВХ в защитную трубу необходимо проверить, чтобы начальное деление на трубке ПВХ совпадало с начальным делением, нанесенным на защитной трубе. Допустимое отклонение ±5 мм.

Рекомендации при эксплуатации осадкомера

Принцип действия мерзлотомера основан на свойстве воды замерзать при температуре 0°С. Для определения глубины промерзания почвы необходимо: вынуть АМ-21 из защитной трубки, и визуальным образом определить нижнюю границу столбика льда, при помощи делений на трубке определить глубину промерзания почвы.

С наступлением весеннего оттаивания почвы или при длительных оттепелях необходимо определить положение не только нижней, но и верхней границы столбика льда.

Перед началом использования мерзлотомер наполняется дистиллированной водой. Предварительно вынув из трубки пробку, согнуть трубку в U-образное положение, заполнить ее водой и закрыть оба конца пробками, при этом следить, чтобы в трубке не осталось воздуха. Пробки должны входить в трубку до бортика.

Во избежание порчи трубки ПВХ необходимо во время измерения глубины промерзания почвы – избегать ее прогибов в момент извлечения или опускания в защитную трубку.

При измерении глубины промерзания почвы рекомендуется прощупывать весь столбик льда в трубке. При обнаружении мест с оттаявшим льдом в середине столбика льда необходимо трубку изъять из употребления, оттаять ледяной столбик и вновь заполнить дистиллированной водой.

Чтобы не затаптывать снежный покров вокруг мерзлотомера, рекомендуется в период измерения пользоваться переносной скамьей.

После полного оттаивания льда, трубка освобождается от воды.

Источник

Устройство для измерения глубины промерзания грунта

Класс 421, 22,421 13вз

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ

Заявлено 13 сентября 1958 г. за № б07623/29 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Б|оллетене изобретений» ¹ 8 за 1959 r

Изобретение относится к устройству для измерения глубины промерзания грунта с применением индуктивного датчика и измерительного прибора, фиксирующего на расстоянии показания датчика.

Известные устройства для измерения глубины промерзания грунта, выполненные в виде V-образной, например. резиновой трубки, установленной в грунте так, чтобы ее верхние концы выступали на поверхность почвы, заполненной в одной ветви водой, а во второй — незамерзающей жидкостью меньшего удельного веса, предусматривают замер глубины промерзания грунта по положению нижней кромки столбика замерзшей воды (льда) в устройстве, определяемой непосредственно при помощи гибкого зонда, пропускаемого через вторую ветвь устройства до упора его головки в кромку льда.

Помимо сложности и неудобства выполнения таких замеров, к недостаткам приборов следует отнести и влияние на показания устройства потока тепла, передаваемого по выступающей на дневную поверхность трубке.

В предлагаемом устройстве эти недостатки устранены. Достигается это выполнением его в виде заполненной водой вертикальной трубки, проходящей через слой промерзающего грунта и присоединенной нижним концом к резиновому баллону, помещенному ниже границы промерзания грунта в металлическом или из иного материала цилиндре с поршнем, который при увеличении объема воды в баллоне, вызванном замерзанием ее в вертикальной трубке, создает перемещения шарнирно соединенного с ним штока индуктивного датчика, регистрируемые на шкале измерительного прибора, установленного на поверхности земли.

На чертеже изображен Вид с оку и частичный вертикальный разрез предлагаемого устройства.

Устройство для измерения глубины промерзания грунта состоит из вертикальной, например, винипластовой трубки 1, верхний конец которой перекрыт пробкой 2 и крышкой 8 на резьбе, а нижний присоединен к резиновому баллону 4, помещенному в металлический или из иного материала цилиндр б. Нижняя поверхность баллона 4 соприкасается с установленным внутри цилиндра поршнем 6, шарнирно соединенным со штоком 7 индуктивного датчика 8.

Трубка устройства на месте наблюдения помещается внутри чехла из резиновой или хлорвиниловой пленки, предохраняющей трубку от смерзания с грунтом. Действие предлагаемого устройства основано на учете приращения объема воды при смерзании с помощью индуктивного датчика. Трубка 1 заполняется водой и закрывается пробкой и крышкой. Устройство спускается в скважину и закрепляется в ней на таком уровне, чтобы нижний конец трубки 1 находился ниже наибольшей из наблюдаемых в районе границы сезонного промерзания грунта. Верх трубки 1 оканчивается не ниже границы зоны возможного зимнего протаивания грунта. При промерзании грунта расширяющийся столбик льда в трубке перемещает в баллон 4 воду, которая давит на поршень 6 и шток 7. Показания оттарированного датчика фиксируются установленным на поверхности земли измерительным прибором. Таким образом предлагаемое устройство непрерывно автоматически регистрирует перемещения нижней границы между мерзлым и талым слоями грунта при его промерзании и оттаивании.

Устройство для измерения глубины промерзания грунта с применением индуктивного датчика и измерительного прибора, фиксирующего на расстоянии показания датчика, от л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью увеличения точности и обеспечения непрерывности измерений, оно выполнено в виде заполненной водой вертикальной трубки, проходящей через слой промерзающего грунта и присоединенной нижним концом к резиновому баллону, помещенному ниже границы промерзания грунта в металлическом или из иного материала цилиндре с поршнем, который при увеличении объема воды в баллоне, вызванном замерзанием ее в вертикальной трубке, создает перемещения шарнирно соединенного с ним штока индуктивного датчика, регистрируемые на шкале измерительного прибора, установленного на поверхности земли.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Приборы для измерения температуры и промерзания почвы

Термометры ртутные коленчатые (Савинова) предназначены для измерения температуры почвы на глубинах 5,10,15,20 см в пределах от -10°С до +50 °С. Термометры выпускаются в комплекте из четырех штук, отличающихся длинной: 290, 350, 450 и 500мм за счет разной длины под-шкальной части. Цена деления — 0,5°С. Вблизи резервуара термометр изогнут под углом 135°. Резервуар тонирован от шкалы теплоизоляционной оболочкой, что позволяет более точно измерить температуру на глубине установки резервуара.[ . ]

Рисунок 4.8- Термометр ртутный коленчатый Савинова Термометр — щуп походный почвенный АМ-6 (рис. 4.9, а) предназначен для измерения температуры в пахотном слое почвы на глубинах от 3 до 40 см. Состоит из толуолового термометра 1 длинной 580 мм с ценой деления 1°С и оправы 2. Пределы измерения температуры от 0°С до 60°С Вверху оправы имеется рукоятка 6 с помощью которой термометр погружают в грунт. Шкала термометра 5 находится против продольного окна оправы, а его резервуар — внутри наконечника 3, изолированный теплоизолирующей перемычкой 4. Глубину погружения термометра в почву определяют по сантиметровым делениям, нанесенным на оправу термометра.[ . ]

Вместо коленчатых и вытяжных термометров на станциях часто применяют дистанционные электрические термометры, позволяющие измерять температуру почвы на разных глубинах непосредственно из служебного помещения.[ . ]

Транзисторный электротермометр ТЭТ-2 применяют для измерения температуры пахотного слоя в теплый период (рис. 4.11, а). Им можно измерять температуру в буртах корнеплодов, картофеля, в зерновой массе в засеках.[ . ]

Трость агронома ПИТТ-1 предназначена для измерения температуры пахотного слоя и замера глубины вспашки (рис. 4.11, б). Принцип его действия основан на измерении омического сопротивления в зависимости от температуры.[ . ]

Электротермометр сопротивления АМ-2М-1 (рис. 4.12, а) предназначен для измерения срочной температуры почвы на глубине узла кущения.[ . ]

Максимально-минимальный термометр АМ-17 (рис. 4.12, б), толуоловый, служит для измерения экстремальных и срочных температур на глубине узла кущения (3 см) озимых культур. Принцип действия термометра основан на термическом изменении объема рабочей жидкости.[ . ]

В последнее время получили развитие методы бесконтактного определения температуры поверхности почвы со спутников, самолетов и вертолетов, позволяющие получать осредненные значения температуры для значительных участков земной поверхности.[ . ]

Мерзлотомер АМ-21 (Данилина) (рис.4.13) служит для определения глубины промерзания почвы.[ . ]

Основная часть прибора водонепроницаемая, закрытая с нижнего конца пластмассовая труба 1 вертикально устанавливается на некоторой глубине в почве (в зависимости от глубины промерзания почвы данного района) Внутрь трубы помещается резиновая трубка 3 На трубе 1 и трубке нанесены шкалы с ценой деления 1 см Труба 1 устанавливается в почву закрытым концом вниз так, чтобы нуль шкалы совпадал с поверхностью почвы. Резиновая трубка 3 закрывается пробками 5, 6 в которых закреплен шнур 4 проходящий через всю трубу. Верхний конец трубки прикрепляется к колпачку 2 с кольцом при помощи шнура 4 и находится на уровне поверхности земли.[ . ]

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Измерение глубины промерзания почвы

При решении ряда теоретических и практических вопросов очень важно знать глубину промерзания почвы и грунта. Трудность определения ее в том, что вода в почве начинает замерзать не при нуле, а при более низких температурах. Часто имеет место переохлаждение в системе почва — вода и вода остается в жидком состоянии при отрицательных температурах.[ . ]

Глубину промерзания почвы определяют методами шурфования, бурения и мерзлотомерами разных конструкций.[ . ]

Буровой метод. Бур Качин-ского в мерзлый слой вбивают, в талую почву он входит сравнительно легко. В извлеченных образцах естественного сложения наличие льда определяют на глаз или с помощью лупы.[ . ]

Мерзлотомер Данилина (рис.106) определяет глубину промерзания почвы по замерзанию дистиллированной воды в резиновой трубке /, погруженной в почву. Трубку внизу закрывают пробкой, а верхний конец надевают на ниппель деревянной вытяжной палки 2, на конец которой крепят колпачок с кольцом 3 для выемки мерзлотомера из почвы.[ . ]

На резиновую трубку нанесена шкала в см. Чтобы лед не перемещался по трубке, внутри нее пропущен пучок вощеных ниток. При заполнении трубки водой через отверстие в ниппеле необходимо следить, чтобы в нее не попал воздух. Резиновую трубку помещают в защитную металлическую трубку 4 с латунным наконечником 5, к которому близко подходит конец измерительной резиновой трубки.[ . ]

В правильно установленном мерзлотомере нулевое деление шкалы совпадает с поверхностью почвы. Устанавливают мерзлотомер там же, где ведут наблюдения за температурой почвы. Длина мерзлотомера, помещаемого в почве, — 150—200 см, что соответствует наблюдаемой в природе глубине промерзания почв. При отсчете наблюдатель, стоя на скамейке, вытаскивает за кольцо резиновую трубку, прощупывает ее, устанавливает длину столбика замерзшей воды и глубину ее нахождения, затем опять опускает трубку в защитную трубу. Наблюдения по мерзлотомеру ведут с осени до весны, до полного оттаивания почвы.[ . ]

Описанный мерзлотомер прост, доступен и широко распространен, но измеряет он не глубину промерзания почвы и грунта, а проникновение в почву волны нулевой температуры.[ . ]

Источник

Учебная МЕТЕОСТАНЦИЯ

оренбургского государственного университета

Измерительные приборы

Психрометрическая будка

Психрометрическая будка сконструирована таким образом, чтобы резервуары термометров и других приборов находились на уровне двух метров — в приземном слое воздуха. Дверца будки всегда обращена на север. Как вы думаете, почему?

Будка служит для защиты приборов от осадков, сильного ветра и солнечной радиации. Она выкрашена в белый цвет и имеет специальные жалюзи. Стоит отметить, что как на обычной метеостанции, так и на нашей всегда имеются две будки. В одной находятся термометры, психрометр, гигрометр, а в другой — гигрограф и термограф, это приборы-самописцы (на лентах которых в течение суток в автоматическом режиме происходит запись изменения температуры и относительной влажности воздуха).

Термометры для измерения температуры почвы

На специальном участке — так называемом «участке без растительного покрова» — производятся наблюдения за температурой поверхности почвы и на различных глубинах.

Срочный, минимальный и максимальный термометры служат для измерения температуры поверхности почвы. Зимой эти термометры кладутся на снег.

В метеорологии измеряют не только температуру поверхности почвы (температуру подстилающей поверхности), но и температуру почвы на глубине. Для этого существуют специальные приборы — термометры Савинова и вытяжные термометры.

Наблюдения по термометрам Савинова производятся только в теплое время из-за их хрупкости, они устанавливаются на глубинах 5, 10, 15 и 20 см. Установку термометров, как и других приборов, ведет по специальным ГОСТам и «Наставлению:» наш незаменимый инженер по метеорологическим приборам Григорий Михайлович Жиляев. Заметим, что все приборы ежегодно поверяются в Центре метрологии и стандартизации. И, если показания приборов отклоняются от эталонных, то вводятся поправки. Все термометры на площадке ориентированы по сторонам света (по линии восток — запад).

Снегомер, мерзлотомер

На каждой метеостанции постоянно установлены на зимний период снегомерные рейки. У нас на площадке их четыре, три — для снегомерной съемки и одна — у мерзлотомера.

Снегомер предназначен для измерения высоты и массы вырезаемого столбика пробы снега. Он состоит из безмена (взвешивающей части) и металлического цилиндра для отбора пробы снега и определения его объема. Плотность снега определяется отношением массы к объему.

Приборы для измерения скорости ветра

На любой метеостанции обязательно есть высокая мачта. На ней находится ветроизмерительный прибор — флюгер Вильда. На метеостанциях флюгеры бывают двух видов: один с тяжелой доской, другой — с легкой. Два флюгера с разными досками позволяют измерять различные скорости ветра. С легкой доской флюгер может измерять скорость до 20 м/с, с тяжелой — до 40 м/с. Так как в Оренбурге довольно редко ветер превышает двадцатиметровую отметку (среднегодовая скорость составляет примерно 4 м/с), у нас на станции размещен только флюгер с легкой доской.

Флюгер (в переводе с немецкого — «крыло») довольно прост в эксплуатации. Его устанавливают в северной части метеоплощадки. На фото ветер имеет южное направление (дует с юга), для определения мы смотрим, куда указывает противовес (шарик на противоположном конце флюгарки), а скорость — 2-3 м/с (определяем по тому, к какому из штифтов отклонилась доска).

«Наставлением гидрометеорологическим станциям и постам» (эта книга — основной документ на метеостанциях, устанавливающий правила и методику их функционирования) рекомендуется использовать наблюдения по флюгеру Вильда в случае выхода из строя других приборов по ветру (например, электрического анеморумбометра М-63М-1, который запланирован к установке у нас на станции на следующий год). Пока же на станции установлен только флюгер, так что сбои в электроснабжении нам не страшны!

Скорость ветра определяют еще и другим прибором — ручным анемометром. Ручной анемометр замеряет число оборотов чашечек вокруг оси за заданное время, что равно определенному расстоянию, после чего рассчитывается средняя скорость ветра делением расстояния на время.

Измерители осадков и атмосферного давления

На нашей метеостанции проводятся также наблюдения за количеством атмосферных осадков по осадкомеру. Сборником осадков является осадкомерное цилиндрическое ведро, куда попадают осадки. Оно защищено от ветра и, следовательно, падения специальными пластинами. Дважды в сутки осадки сливают в измерительный дождемерный стакан, цена деления которого составляет 1 мм слоя осадков. Если количество осадков составит 50 мм за период не более 12 часов, то этот факт считается опасным метеоявлением, которое «может представлять угрозу жизни или здоровью граждан» (Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. № 21-ФЗ).

Атмосферное давление определяем по барометру-анероиду и барографу, которые размещены в помещении станции.

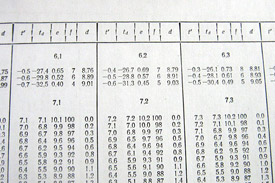

Измерение температуры и влажности воздуха

Температуру воздуха, в том числе максимальную и минимальную, определяем по термометрам, размещенным в психрометрической будке. По показаниям сухого и смоченного термометров с использованием специальных психрометрических таблиц находим характеристики влажности воздуха (относительную и абсолютную влажность, точку росы, дефицит насыщения). Так, например, если по сухому температура 7,2 °С, а по смоченному — 6,5 °С, то точка росы — 5,6 °С, абсолютная влажность — 9,1 гПа, относительная — 90 %, а дефицит насыщения — 1,1 гПа.

Для определения показателей влажности воздуха также используется аспирационный психрометр Ассмана, который можно переносить, т. е. брать с собой, проводя в полевых условиях изучение микроклимата. Например, мы думаем, что удастся обнаружить с помощью психрометров наличие «острова тепла» над центральной частью города, который, как известно, способствует формированию «городского бриза», влияющего на повышение уровня загрязнения воздуха этой перегретой, особенно летом, части города.

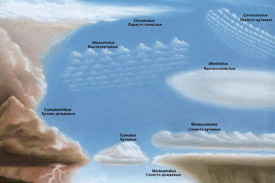

Наблюдение облаков

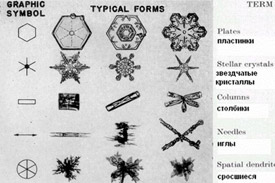

Форма облаков определяется визуально и сверяется с фото по международному атласу облаков.

В наши планы входит разработка программы наблюдений перламутровых и серебристых облаков — этих уникальных и загадочных «небесных украшений».

3 февраля 2008 г. (фото с сайта Meteoweb)

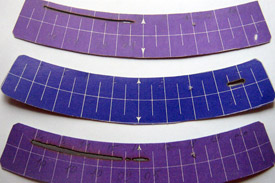

Гелиограф

Продолжительность солнечного сияния определяется по гелиографу, стеклянный шар которого собирает солнечные лучи в фокус, и при перемещении луча на ленте появляется линия прожога. По длине линии в часах и считают продолжительность сияния. В Оренбурге за год получается величина более двух тысяч часов, почти как в Крыму!

Исследование промерзания почвы и твердых атмосферных осадков

Помимо стандартной программы работ, на нашей метеостанции осуществляются также некоторые уникальные наблюдения. К ним относятся измерения глубины промерзания почвы (по мерзлотомеру) — об этом уже было рассказано, заметим лишь, что отсчеты по мерзлотомеру начинают проводить после даты перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов (осенью 2008 года это произошло 6 ноября). Кроме того, мы проводим наблюдения за отложениями слоя льда (на специальном гололедном станке), инеем и изморозью (по ледоскопу). Отложение измеряется по толщине слоя льда на проводах, а также по объему воды, получившейся от таяния отложения.

В программу работ также включены исследования твердых атмосферных осадков (их классификация в соответствии с указаниями Международной комиссии по льду и снегу, выяснение причин многообразия и наличия необычных форм).

Остальные измерения

Проводим наблюдения и за опасными атмосферными явлениями: шквалами, грозами, метелями, туманами, мглой и смогом, пыльными бурями.

Проводим наблюдения за оптическими явлениями: разнообразием гало — противосолнцем, паргелиями (это ложные солнца), глорией, гало Бугера, или белой радугой, «восточной зарей», или «тенью Земли», мечтаем увидеть зеленый луч, изумрудной вспышкой озаряющий небо после заката. Вот и лунную радугу (о существовании которой мы знаем еще из книги Аристотеля «Метеорологика») теоретически увидеть можно, но нам пока не удавалось.

За горизонтальной дальностью видимости мы наблюдаем по ориентирам, расстояния до которых известны, т. к. заранее определены.

Все наблюдения и измерения производятся в строгом соответствии с принятыми международными и отечественными нормами, установленными Всемирной метеорологической организацией и Росгидрометом.

Для автоматизированной обработки и логического контроля текущих данных метеорологических наблюдений, выпуска бюллетеня метеорологических наблюдений разрабатывается оригинальный комплекс пpогpаммного обеспечения «МС-ОГУ».

Программа регулярных наблюдений даст бесценные архивные и оперативные данные, позволяющие комплексно, во взаимосвязи одних показателей с другими, решать широкий круг научных и прикладных задач.

Хотелось бы обратить внимание на то, что учебная метеостанция может стать немаловажным звеном в российском МЧС в части обнаружения и предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений (ураганных ветров и шквалов, сильных ливней и града, гололеда и др.), то есть являться надежным «часовым погоды», несущим вахту в северной части города Оренбурга. Такие предупреждения позволят снизить не только экономический ущерб от особо опасных метеоявлений, но и сберечь здоровье людей.

Данные МС нужны климатологам для изучения мезоклимата Оренбурга, оценки динамики климатических условий полумиллионного города. По этим данным могут разрабатываться рекомендации градостроителям и, конечно, службам жизнеобеспечения города.

Источник