Агротехническая эффективность рыхления подпахотного слоя почвы

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 15.01.2016 2016-01-15

Статья просмотрена: 492 раза

Библиографическое описание:

Гаффаров, Х. Р. Агротехническая эффективность рыхления подпахотного слоя почвы / Х. Р. Гаффаров, Л. Х. Гаффаров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 2 (106). — С. 129-130. — URL: https://moluch.ru/archive/106/25124/ (дата обращения: 11.12.2021).

Окультуриванию подпахотного слоя почвы исследователи уделяли и уделяют большое внимание. Изучение этого вопроса началось с появлением плугов еще в середине, XIX в. в почвенно-климатических условиях Европейской части СНГ, позднее — в Средней Азии, в зоне орошаемого хлопководства. Интерес к этому вопросу был вызван желанием повысить урожай сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника, путем увеличения мощности пахотного слоя.

На значение глубокой обработки почвы обратили внимание такие ученые, как Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев и др. Они, в частности, рекомендовали глубокую обработку почвы в качестве меры борьбы с засухой, средство регулирования запасов влаги, улучшения теплового режима и дыхания почвы и наконец, как средство увеличения мощности пахотного слоя. По данным И.Б Ревута [1], для поддержания высокого уровня плодородия многих типов почв не следует допускать их переуплотнения, плотность почвы должна находиться в пределах 1,25…1,35 г/см3.

Глубокая обработка почвы достаточно широко распространена в странах Западной Европы, В США и Канада.

По мнению многих американских фермеров и научных работников опытных станций, глубокая обработка, особенно на тяжелых почвах, улучшает условия для развития хлопчатника. В засушливых районах США наиболее перспективным методом борьбы с засолением считается глубокое рыхление, которое дает прибавку урожая не менее 10 %.

Если уплотненный подпахотный слой имеет большую толщину, то рыхление на глубину до 0,6…0,7 м обеспечивает образование мощного корнеобитаемого слоя. В то же время рыхление почв, не имеющих уплотненного слоя, может иногда привести к отрицательному эффекту — ухудшению водно-физических свойств почвы и, как следствие, уменьшению урожайности сельскохозяйственных культур.

В Китае под посевы риса, пшеницы, хлопчатника и других культур обработка почвы проводится на глубину 45…60 см, а в Германии глубина обработки почв с глубоким залеганием вредных солей составляет 50 см.

В Англии большое значение придается борьбе с уплотненными прослойками, образовавiимися после естественных осадков, путем глубокого рыхления или чизельной обработки. Глубокое рыхление проводится на глубину залегания уплотненных прослоек (0,4…0,6 м) и обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 30 %.

В условиях Средней Азии с жарким сухим летом глубина обработки играет огромную роль, прежде всего как средство накопления и сохранения влаги в обработанном слое почвы. Хлопчатник в период вегетации потребляет большое количество воды, поэтому важным неиспользованным резервом в повышении его урожайности остается окультуривание подпахотного слоя путем разрыхления уплотненной плужной подошвы.

Установлено, что 90 % площадей под посевами хлопчатника в зоне хлопководства ежегодно подвергается воздействию колес, гусениц тракторов и рабочих органов сельскохозяйственных машин и орудий, в результате теряется около 20…50 % урожая, так как происходит разрушение структуры почвы, ухудiается ее влагоемкость и водопроницаемость. Уплотненный подпахотный слой залегает на глубине 0,35…0,60 м, его плотность доходить 1,7 г/см3, а скважность уменьшается до 6 % в сравнении с аналогичными показателями почвы пахотного слоя.

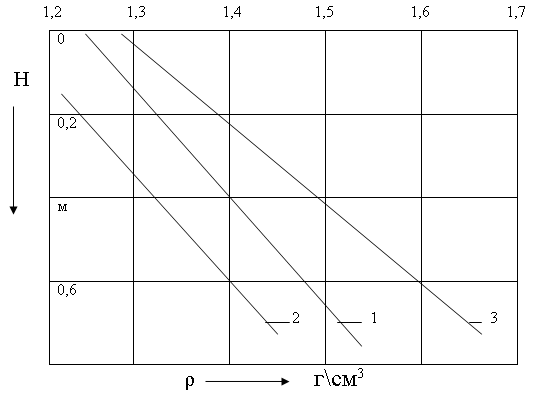

По данным А. М. Игамбердиева и автора, исследовавiих изменение плотности почвы по глубине до ее обработки (рис1) видно, как интенсивно возрастает плотность почв при переходе от пахотного к подпахотному слою.

Рис/ 1. Плотность почв разных типов по глубине до ее обработки: 1-серозем орошаемой (А. К. Игамбердиев), 2-темно-каштановая неорошаемая (А. К. Игамбердиева), 3-старопашка давнего орошения (данные автора)

В плотных слоях почвы главный и боковые корни хлопчатника развивается в сторону менее уплотненных слоев, корневая система и стебли деформируются, развиваются медленно и оказываются очень слабыми. Поэтому уплотненный подпахотный слой почвы мало участвует в создании урожая хлопка (2).

При глубокой обработке почвы в разрыхленных слоях корневая система хлопчатника не сдавливается, меньше изгибается и по всей длине дает боковые отростки.

Можно утверждать, что в условиях жаркого климата Средней Азии подпахотный уплотненный слой почвы отрицательно влияет на урожайность хлопчатника, Увеличить урожайность хлопчатника представляется возможным за счет его рыхления. Если смещать подпахотные неплодородные слои с плодородным верхним слоем, то они окультуриваются за счет проникновения тепла, воды, воздуха, питательных веществ, так как повышается их скважность и уменьшается плотность.

Корни хлопчатника получают возможность проникнуть на большую глубину, охватить больший объем, тогда формируется более мощный куст, дающий больше коробочек.

Таким образом разрыхление подпахотного слоя почвы получило широкое признание и применяется в практике земледелия ряди стран.

- Ревут И. Б. Физика почв. Л.: Колос, 1972. 368 с.

- Мухамеджанов М. В. Корневая система и урожайность хлопчатника. Ташкент.:Узбекистан. 1978. 328 с.

Источник

Изменение водопроницаемости чернозема выщелоченного при длительной его распашке

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 29.11.2016 2016-11-29

Статья просмотрена: 248 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Изменение водопроницаемости чернозема выщелоченного при длительной его распашке / Д. И. Ерёмин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 435-438. — URL: https://moluch.ru/archive/130/35903/ (дата обращения: 11.12.2021).

В условиях Западной Сибири проблема поверхностного переувлажнения пахотных почв с каждым годом становится всё более актуальной. Низкая водопроницаемость приводит к ухудшению агрофизических свойств пахотного горизонта, и как следствие, смещает сроки посевных работ на более поздний период [1,2]. В условиях Тюменской области это приводит к угрозе попадания посевов зерновых под июньскую атмосферную засуху в самый критичный период — кущение-выход в трубку [3]. Плохая водопроницаемость также негативно влияет и на проведение уборочных работ, которые преимущественно проходят в период выпадения осенних осадков. Поэтому быстрый отвод воды из пахотного горизонта вглубь является основой своевременной уборки сельскохозяйственных культур в Тюменской области.

Как отмечал А. А. Роде, первой стадией инфильтрации является впитывание, далее начинается процесс просачивания или фильтрации, то есть передвижение и перераспределение впитавшейся влаги в почве. Водопроницаемость почвенной толщи, в целом, состоящей из нескольких горизонтов с разной водопроницаемостью, определяется водопроницаемостью горизонта с наименьшим значением.

Причины снижения водопроницаемости различны. Учитывая тот факт, что целинные черноземные почвы характеризуются наилучшей влагопроводностью по всему почвенному профилю, то значительное ухудшение этого показателя на пашне является неоспоримым доказательством мощного антропогенного фактора.

Целью наших исследований было изучение динамики изменения водопроницаемости на целинных и пахотных участках чернозема выщелоченного.

Условия иметодика проведения

Исследования проводились на стационаре № 3 кафедры почвоведения и агрохимии, который был заложен в 1968 году под руководством Л. Н. Каретина на целинном черноземе выщелоченном, после детального изучения почвенных режимов и отборов образцов, часть стационара была распахана и до настоящего времени находится в пашне.

Почва — чернозем выщелоченный, тучный, среднемощный, среднесуглинистый на карбонатном лессовидном суглинке с типичными для Западной Сибири признаками и свойствами [4,5,6].

Исследования проводились в 1968, 1990 и 2006 гг. Водопроницаемость определялась методом цилиндров отдельно по генетическим горизонтам в 6-ти кратной повторности. Исследования проводились одновременно на целине и пашне. Расстояние между площадками было не более 200 метров. Определение водопроницаемости велось в июле, когда плотность пахотного горизонта приходила в равновесное состояние. Статистическая обработка проводилась с использованием программного продукта Microsoft Excel.

Результаты исследований

Наши исследования показали, что черноземы лесостепной зоны Зауралья, несмотря на длительный период сельскохозяйственного использования, имеют наилучшую водопроницаемость по всем генетическим горизонтам. Водопроницаемость в первый час наблюдений была максимальной на поверхности — 9,4 мм/мин, тогда как на глубине 20 см она снижалась до 7,4 мм в минуту (табл.1). Данный факт является положительным, поскольку это дает возможность пропустить воду вглубь почвы в первые 10 минут, что существенно снизит потери воды во время обильных дождей. Через 20 минут водопроницаемость гумусово-аккумулятивного горизонта снижается почти в 2 раза, что связано с процессами набухания гумусовых коллоидов и низкой водопрочности почвенных агрегатов [7]. Процесс снижения водопроницаемости отмечается и дальше, достигая значений 2,7 и 3,1 мм/мин.

Водопроницаемость целинного чернозема выщелоченного, мм/мин

Глубина, см

Минуты 1-го часа

10

20

30

40

50

60

1968 год

2006 год

За период с 1968 по 2006 год водопроницаемость гумусово-аккумулятивного горизонта в первые минуты наблюдений снизилась на 27 %. Этот факт объясняется, тем что верхний горизонт при анализе оказался иссушенным, что резко снижает скорость впитывания в первые минуты. Через 20 минут водопроницаемость верхнего слоя почвы оказалась на уровне 1968 года. Также это может оказаться следствием формирования более мелкой структуры гумусового горизонта, что подтверждается и нашим морфологическим описанием — структура зернисто-мелко-комковатая.

Некоторые изменения произошли в слое 60 см, где водопроницаемость в первый час исследований в 2006 году была выше значений 1968 года на

14–35 %, что объясняется укрупнением почвенных агрегатов и увеличением размеров пор данного слоя, а также состоянием плотности, которая была в слое 60–70 см ниже на 0,1. Водопроницаемость более глубоких слоев за период с 1968 по 2006 год существенно не изменилась.

Распашка целины неминуемо приводит к изменению почвообразовательного процесса, что не может не отразиться на почвенных показателях. Сравнительный анализ водопроницаемости распаханного и целинного чернозема в 1990 и 2006 годах позволяет выделить антропогенный фактор в почвообразовательном процессе развития черноземных почв.

Водопроницаемость поверхностного слоя в первые 10 минут на пахотном черноземе в 1990 году составила 5,4 в 2006 году — 6,0 мм/мин, в то время как на целине этот показатель был 8,4 и 7,4 мм/мин соответственно (табл. 2). Через 20 минут наблюдений скорость впитывания достигла значений целинного участка 1968 года, однако, сравнение с целиной 1990 и 2006 гг. указывает на снижение водопроницаемости пахотного горизонта. Через 50 минут показатели практически выровнялись относительно целины.

Водопроницаемость старопахотного чернозема выщелоченного, мм/мин

Глубина, см

Минуты 1-го часа

10

20

30

40

50

60

1990 год

2006 год

Слой 40 см, относящийся к гумусово-аккумулятивному горизонту, но уже не затрагиваемый почвообрабатывающими орудиями при морфологическом описании старопахотного чернозема выделяется своей уплотненностью относительно вышележащего слоя. При анализе водопроницаемости он характеризовался понижением значений относительно целинного участка. В 1990 году скорость впитывания на 30-й минуте составляла 3,4 мм/мин, в то время как на целине 4,1, а в 2006 году — этот показатель снизился до 2,7 мм/мин, что на 35 % ниже целинного участка этого года. Столь резкое снижение водопроницаемости в первую половину часа привело к тому, что процессы впитывания шли в конце первого часа еще более медленными темпами по сравнению с целиной и пашней 1990 года — 1,4 мм в минуту. Снижение водопроницаемости подпахотного горизонта во времени объясняется тем, что процессы уплотнения, перераспределения почвенных коллоидов идут непрерывно до настоящего времени [8].

На глубине 60 см (горизонт В2) водопроницаемость по годам на целине варьирует несущественно, что указывает на стабильную систему структурно-агрегатного состояния и плотности. Однако, ежегодные обработки почвы привели к изменению водопроницаемости в пахотном черноземе. В первые минуты наблюдений отмечалось существенное снижение скорости впитывания — 1990–3,7; 2006–2,6 мм/мин, что по сравнению с целиной в 1,7 и 2,4 раза меньше. В последующие 20 минут водопроницаемость увеличилась, но сближение значений с целиной отмечено лишь в 1990 году, в 2006 году скорость впитывания существенно ниже значений целинного участка. На глубине 120–240 см существенных отличий по скорости впитывания, как на целине, так и на пашне не отмечалось.

Заключение

Целинные выщелоченные черноземы лесостепной зоны Зауралья характеризуются наилучшей водопроницаемостью по всему почвенному профилю. Скорость впитывания варьирует в первые 10 минут варьирует от 7,4 до 9,4 мм/мин. В дальнейшем скорость закономерно снижается, достигая минимальных значений 2,5–2,7 мм/мин. Изучаемый показатель является стабильным на протяжении большого временного промежутка, вследствие оптимальных агрофизических свойств.

Длительное использование под пашней приводит к формированию слоев с пониженной водопроницаемостью — скорость впитывания через 10 минут уменьшается до 3,1–5,9 мм/мин. по всему почвенному профилю. Через 60 минут скорость движения воды на глубине 40–60 см уменьшается до минимальных критических значений — 1,3–1,4 мм в минуту.

- Ерёмин Д. И. Агрогенная трансформация чернозема выщелоченного Северного Зауралья: дисс. д-ра биол. наук. Тюмень 2012. 452 с.

- Лазарев А. П. Экологические аспекты использования черноземов Западной Сибири/А. П. Лазарев, А. А. Ваймер, Л. Н. Скипин //Тюмень. 2014. 362 с.

- Тоболова Г. В. Биология цветения у пшеницы Triticum carthlicum Nevski. в лесостепи Тюменской области /Г. В. Тоболова //Земледелие. 2013. № 6. С.43–45.

- Абрамов Н. В. Морфогенетические особенности черноземных почв восточной окраины зауральской лесостепи/Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин //Аграрный вестник Урала. 2008. № 2. С. 62–64.

- Абрамов Н. В. Формирование профиля черноземов выщелоченных Северного Зауралья в условиях длительной распашки/Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин //Достижения науки и техники АПК. 2012. № 3. С. 7–9.

- Абрамов Н. В. Агрофизические свойства старопахотных выщелоченных черноземов Тобол-Ишимского междуречья Зауральского Плато /Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин //Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2007. № 2. С.11–17.

- Ерёмин Д. И. Особенности динамики структурно-агрегатного состояния и плотности сложения выщелоченного чернозема в северной лесостепи Тюменской области /Д. И. Ерёмин//Аграрный вестник Урала. 2008. № 3. С. 62–64.

- Ерёмин Д. И. Агрогенное изменение гранулометрического состава при распашке чернозема выщелоченного в лесостепной зоне Зауралья /Д. И. Ерёмин //Вестник Красноярского государственного аграрного университета. № 8. 2014. С. 34–36.

Источник