Укажите приемы регулирования кислотности почв.

Почвы становятся кислыми вследствие вытеснения ионами водорода H+ катионов кальция, магния, натрия и калия. Процесс этот обратимый, pH почвы можно повысить внесением этих элементов. Внесение кальциевомагниевых соединений приводит к значительному улучшению роста растений.

Внесение кальция или кальциевомагниевых соединений с целью снижения кислотности называется известкованием. Известкование решает две задачи: снижение кислотности почвы и удобрение почвы кальцием, а часто и магнием,

Назовите физико-механические свойства почвы, дайте определение и укажите их зависимость от состава почвы, ее физико-химических свойств и других факторов.

К физико-механическим свойствам почвы относятся пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость, сопротивление при обработке.

Пластичность-способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы без нарушения сплошности и сохранять приданную форму после устранения этой силы. В зависимости от степени увлажнения характер пластичности изменяется. Пластичность теснейшим образом связана с механическим составом почв, с составом коллоидной фракции почвы, с составом поглощенных катионов и с содержанием гумуса. При высоком содержании гумуса пластичность почвы уменьшается.

Липкость-способность почвы прилипать к различным поверхностям. Помимо влажности и гумусированности, на прилипание существенно влияет механический состав почвы. Состав поглощенных оснований почвы в значительной мере определяет ее липкость. С липкостью связано такое агрономическое свойство почвы, как физическая спелость.

Набухание – увеличение объема почвы при увлажнении. Величина набухания зависит от количества и качества коллоидов. Большое влияние на набухание оказывает состав обменных катионов почв

Усадка- сокращение объема почвы при высыхании. Величина усадки зависит от тех же факторов, что и набухание. Чем больше набухание, тем сильнее выражена усадка почвы.

Связность почвы- способность сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить частицы почвы. Степень сцепления обусловлена механическим и минералогическим составом, структурным состоянием почвы, влажностью, характером ее сельскохозяйственного использования.

Твердость-сопротивление, которое оказывает почва проникновению. В нее под давлением какого- либо тела( шара, конуса, цилиндра и т.д.) твердость почвы зависит от ее увлажнения. Заметное влияние на твердость оказывает структурность почвы . Твердость непосредственно связана с составом поглощенных оснований почвы

Удельное сопротивление- усилие, затрачиваемое на подрезание пласта, его оборот и трение о рабочую поверхность. В зависимости от механического состава, физико-химических свойств, влажности, агрохозяйственного состояния удельное сопротивление почвы меняется в пределах от 0,2 до 1,2 кг/см 3

Какие выделяют категории воды в почве и их доступность для растений?

1) Кристаллизационная (конституционная) влага- отличается исключительно высокими прочностями связей и полной неподвижностью

2) Твердая влага- лед. Неподвижная влага

3) Парообразная влага- передвигается в форме водяного пара от участков с высокой абсолютной упругостью к участкам с более низкой упругостью; может пассивно передвигаться с током воздуха

4) Прочносвязанная влага- удерживается адсорбционными силами, присущими почвенным частицам, образует на поверхности тонкую пленку толщиной в 2-3 молекулы воды может передвигаться только в парообразном состоянии.

5) Рыхлосвязанная влага удерживается на поверхности тонких пленок прочно связанной воды силой ориентированных молекул. Образует вокруг почвенных частиц пленку, передвигается под влиянием сорбционных сил.

6) Свободная влага не связана силами притяжения с почвенными частицами, передвигается под влиянием капиллярных и гравитационных сил.

Почвенно-гидрологические константы (ПГК).

Выделяют 5 основных пгк, которые выражаются в процентах от веса или объема почвы:

1. Максимальная адсорбционная влагоемкость МАВ- наибольшее количество прочносвязанной воды, удерживаемое силами адсорбции; влага недоступна для растений

2. Максимальная гигроскопичность- наибольшее количество влаги, которое почва может сорбировать из воздуха, почти насыщенного водяным паром; влага недоступная растениям

3. Почвенная влажность устойчивого завядания растений ВЗ- влажность, при которой растения начинают обнаруживать признаки завядания, не исчезающие при перемещении в атмосферу, насыщенную водяными парами; нижний предел доступности растениям влаги

4. Наименьшая, или полная водовместимость НВ- наибольшее количество капиллярно-подвешенной влаги; верхний предел доступной для растения воды

5. Полная влагоемкость, или полная водовместимость ПВ-наибольшее количество влаги, которое может содержаться в почве при условии заполнения всех пор; сумма прочносвязанной, рыхлосвязанной и свободной воды в почве

35 Охарактеризуйте водные свойства почв.

Важнейшими водными свойствами почв являются водоудерживающая способность (сорбция воды), влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность.

Сорбция воды-способность поглощать влагу. Сорбция зависит от механического, минералогического и химического состава почвы, а также от ее гумусированности.

Влагоемкость – способность почвы удерживать влагу, поступающую извне. В зависимости от сил, удерживающих влагу в почвах, различают капиллярную, наменьшую (полевую) и полную влагоемкости.

Водопроницаемость- способность почвы воспринимать воду и передвигать ее вниз под влиянием силы тяжести. Различают две стадии водопроницаемости- впитывание и фильтрацию. Водопроницаемость прямо прпорциональна пористости почв и обратно пропорциональна удельной поверхности почвенных чстиц. На водопроницаемость оказывает большое влияние состав поглощенных оснований почвы.

Водоподъемная способность – способность почвы вызывать капиллярный подъем влаги. Водоподъемная способность зависит от агрегатности, механического состава и сложения почвы определяющих пористость почв.

36. Какое влияние на водные свойства оказывают гранулометрический состав, структурное и гумусовое состояние, состав поглощенных катионов почв?

Величина гигроскопичности зависит от дисперсности, минералогического состава, гумусированности и состава обменных оснований почвы. Чем тяжелее почва по механическому составу, чем больше содержится в ней коллоидных частиц и чем больше гумуса, тем выше ее гигроскопичность. Более гумусированные горизонты почвы отличаются большей гигроскопичностью. Влияние минералогического состава на сорбцию водяных паров особенно ярко проявляется при высокой относительной влажности. Состав поглощенных катионов также оказывает влияние на количество сорбированной воды. Однако сорбция водяных паров в большей степени обуславливается ориентацией диполей воды на поверхности глинистых минералов, чем гидратацией обменных катионов. На водопроницаемость оказывает большое влияние состав поглощенных оснований почвы. Уменьшение

37 Охарактеризуйте типы водного режима почв.

Водным режимом называется совокупность всех явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расходования из почвы. Основными источниками увлажнения почвы являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Основоположник учения о типах водного режима Высоцкий выделял три варианта такого соотношения: 1)испарение меньше инфильтрации воды в почву-промывной тип водного режима; 2) испарение равно инфильтрации воды в почву- непромывной тип водного режима; 3) испарение большей инфильтрации воды в почву- выпотной тип водного режима. Применительно к различным природным условиям установлены 4 типа водного режима- промывной, периодически промывной, непромывной и выпотной.

Промывной тип характерен для местностей, где сумма годовых осадков больше величины испаряемости. Промывной тип характерен для большинства почв таежно-лесной зоны, влажных субтропических, тропических и некоторых других типов почв. Периодически промывной тип водного режима характеризуется чередованием ограниченного промачивания почвенно-грунтовой толщи и сквозного промывания ее. Такой тип водного режима характерен для серых лесных почв, оподзоленных почв депрессий степной зоны и некоторых других. Выпотной тип отличается преобладающим восходящим потоком влаги в толще почвогрунта. Выпотной тип характерен для гидроморфных солончаков, пойменных, плавневых и др почв.

38. Агротехнические мероприятия по регулированию водного режима в различных природных зонах.

В конкретных почвенно-климатических условиях разрабатываются способы регулирования водного режима почв. Почвы болотного типа а также участки почв с близким уровнем залегания грунтовых вод нуждаются в осушительных мелиорациях- устройстве закрытого дренажа или использовании открытых дрен для отвода избыточной влаги. Улучшению водного режима слабодренированных территорий зоны избыточного увлажнения способствуют планировка поверхности почвы и нивелировка микро- и мезопонижений, в которых весной и после летних дождей наблюдается длительный застой воды. На почвах с временным избыточным увлажнением для удаления избытка влаги целесообразно с осени делать гребни. Нормально увлажненные почвы нуждаются не столько в удалении излишней влаги, сколько в увеличении запасов продуктивной воды.Все приемы окультуривания почвы ( создание глубокого пахотного горизонта, улучшение общей скважности, рыхление подпахотного слоя и др.) вызывают увеличение ее влагоемкости и способствуют накоплению больших продуктивных запасов влаги в корнеобитаемом слое.

39. Почвенный воздух и воздушный режим, каковы его показатели? Какие мероприятия применяют по регулированию воздушного режима

Почвенный воздух занимает все поры почвы, не занятые водой и , следовательно, количество его зависит от пористости и влажности почвы. Чем выше пористость и меньше влажность почвы, тем больше содержится воздуха в ней. Та часть объема почвы, которая занята воздухом при данной влажности, называется воздухоемкостью. Так как влажность и пористость остаются без изменений, то и воздухоемкость также представляет величину динамичную

Суммарная величина пористости в минеральных почвах и грунтах варьируется от 25 до 80 %, а в торфах и лесных подстилках она может превышать 90 % общего объема почвы. Поэтому воздухоемкость сухих почв может колебаться в пределах 25-90% объема почвы. Однако в природных условиях почва всегда содержит влагу и,следовательно, ее воздухоемкость будет ниже указанных величин.

Дата добавления: 2019-02-22 ; просмотров: 416 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Как регулировать кислотности почвы

Один из агротехнических приемов устранения избыточной кислотности, т. е. нейтрализации почвы — известкование, а на солончаках — гипсование. Оно резко смещает биологические процессы в сторону, благоприятную для роста растений.

Активизация микробной деятельности улучшает агрофизические и агрохимические свойства трудно- доступные формы элементов питания переходят в легкоусвояемые соединения. Вносимые фосфорно-калийные удобрения закрепляются в корнеобитаемом слое почвы, не вымываются из нее весной и осенью, оставаясь доступными для растений.

Обогащение почвы органическим материалом, то есть переход к органическому земледелию, уменьшает зависимость растений от конкретного уровня pH. Например, компост усиливает деятельность почвенных микроорганизмов, а микроорганизмы помогают сделать питательные вещества доступными для растений. При наличии влаги, воздуха и органики в почве процветают микроорганизмы, идет мощное связывание азота и нитрификация — переведение его в усвояемые нитраты (не путать^с нитритами!). Именно тут живность выделяет много углекислого газа, а переход многих минеральных элементов в усвояемые для растений формы происходит под действием угольной и гуминовых кислот. Значит, компост является регулятором кислотности почвы.

Другой прием регулирования кислотности почвы в агротехнике органического земледелия — посев сидератов с последующим припахиванием зеленой органической массы. На кислых песчаных и супесчаных почвах лучше высевать люпин алкалоидный синий. Он дает по 5-7 ц зелёной массы с одной сотки. Кроме того, в почве остается до 2 ц на сотку корневых остатков и накапливается (за счет азотфиксирую- щих бактерий) до 2-2,5 кг азота на каждой сотке. Люпин алкалоидный синий хорошо высевать как сидерат и на тяжелых поверхностно глинистых кислых почвах. Глубоко проникающая стержневая корневая система люпина пробивает глинистый слой почвы, в результате чего значительно улучшается водновоздушный режим, а припахивание большого количества органической массы делает пахотный слой рыхлым.

Белый люпин как сидеральное удобрение лучше высевать на легких и тяжелых почвах со слабокислой реакцией, где синий и желтый люпины плохо растут. На тяжелых почвах со слабокислой и нейтральной реакцией для повышения пористости можно высевать на сидеральные удобрения гречиху и горохо злаковую смесь.

Раскисляют почву и вносимые минеральные удобрения, обладающие подщелачивающими свойствами: азотные (селитра натриевая и кальциевая), фосфорные (обесфторенный фосфат, преципитат, фосфоритная костная мука), калийные (калий углекислый, или поташ, зола от сжигания растений).

А почему почву необходимо периодически раскислять и недостаточно одного раскисления на длительное время? Дело в том, что некоторые из вносимых в почву минеральных удобрений обладают подкисляющими свойствами. Азотные (аммиачная селитра, сульфат аммония-натрия, мочевина, или карбамид), фосфорные (суперфосфат: простой порошковидный, гранулированный, двойной гранулированный) и калийные (сульфат калия, или сернокислый калий, хлористый калий) удобрения подкисляют почву. Да и сами растения могут подкислять ее. Значит, почву необходимо периодиЦ чески раскислять.

Но не обязательно это делать на всем участке. На определенной площади можно выращивать овощные растения, предпочитающие слабокислую почву, такие как арбузы, батат, картофель, лук-шалот, морковь, помидоры, ревень, редька, репа, салат цикорный, тыква.

Можно выращивать и растения, предпочитающие кислые почвы: азалии, вереск, гортензию, клюкву, люпин синий, рододендрон, чернику. Слабокислую или близкую к нейтральной почву предпочитают левкои, примулы, розы, хризантемы и другие Цветы.

Источник

Что такое кислотность почвы: определение и регулирование pH

Конечно, многие садоводы регулярно вносят в почву минеральные удобрения и органику, повышая ее плодородность. Но о кислотности почвы задумываются далеко не все.

Кислотность почвы определяется по содержанию в ней солей, кислот и обменных ионов. Кислые почвы обычно содержат железо, алюминий, марганец, в форме ядовитой для растений. Это часто приводит к накоплению вредных веществ в почве и вредит почвенной микрофлоре. На таких почвах растения плохо растут и часто болеют.

Большинство растений хорошо растут на нейтральных и слабокислых почвах. При этом щелочная среда тоже неблагоприятна, препятствует усвоению целого ряда элементов. Кстати верески, рододендроны и гортензия древовидная растут именно на кислых и среднекислых почвах.

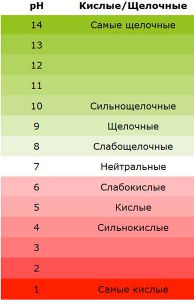

Степень кислотности почвы определяется показателем рН. По нему почвы делят на: сильнокислые(рН 4,0 — 4,5), среднекислые (рН 4,6 — 5,0), слабокислые (рН 5,1 — 5,5), близкие к нейтральной почвы (рН 5,6 — 6,8), нейтральные (рН 6,9 – 7,3), слабощелочные (рН 7,4 – 8,0), щелочные (рН 8,1 – 8,5) и сильнощелочные (рН 8,6 – 9,1 и более).

2. Можно купить индикаторную бумагу («рифан», «мультифан», «фан», или универсальную индикаторную бумагу с узким интервалом рH) в садовом магазине. Затем в земле, для которой нужно определить степень кислотности, делается ямка глубиной на штык лопаты. Далее со стенок ямки берут немного грунта, около 25 г., и помещают в чистую воду, примерно 50 г., перемешивают, и в полученный раствор окунают индикаторную бумажку. В зависимости от цвета, в который окрашивается бумажка, определяют кислотность почвы. От жёлтого до розового — почва кислая (pH 5 — 3), от зелёного до синего — щелочная (pH 7 -10).

3. Определить кислотность можно и с помощью столового уксуса: для этого берут небольшую горсть земли и капают на нее уксусом, если почва содержит известь, то появятся пузырьки и шипение, это будет показателем щелочной почвы.

4. Еще одним способом будет размешать горсть земли в остывшем отваре из листьев вишни или смородины. Если вода покраснеет значит почва кислая, посинеет – слабокислая, позеленеет – нейтральная.

рН 4,6 — 6,8

рН 5,1 — 7,3

рН 5,6 — 7,3

рН 5,6 — 8,0

рН 6,9 – 7,3

рН 8,1 – 8,5

картофель, подсолнечник, щавель, дыня, кукуруза

большинство сортов роз, лилии, овощные культуры

огурцы, томаты, редис, кабачки, капуста брюссельская и листовая, чеснок, лук, свекла, фасоль, репа, баклажаны, черноплодная рябина, абрикос, виноград, черная смородина, сирень, хризантемы, груши (pH 6,0-6,8), крыжовник (pH 6,0-6,8), смородины (pH 6,0-6,8), яблони (pH 6,0-6,8), малины (pH 5,6-6,0), земляники (pH 5,5-6,5)

свекла кормовая, морковь, лук репчатый, капуста кочанная и цветная, петрушка, спаржа, сельдерей, артишок, тюльпан

крокусы, вишни (pH 7,0), облепихи (pH 7,0), сливы(pH 7,0)

вейгела, дейция, зверобой, лаванда, магония.

Как видно овощные культуры предпочитают почвы от слабокислых до нейтральных почв (рН6,0-7,0). Многие виды цветов, хвойники, некоторые деревья прекрасно растут на слабокислых и кислых почвах.

Если растение, предпочитающее нейтральную почву растет на почвах с повышенной кислотностью, оно начинает болеть. Поэтому нужно регулярно проверять состояние почвы.

Как изменить кислотность почвы

Наиболее широко применяется для известкования молотый известняк или известковая мука. Чем тоньше помол тем лучше, тем быстрее будет нейтрализоваться кислотность. Гашеная известь (пушонка) получают в результате гашения водой жженой извести перед тем как внести в почву. Этот порошок хорошо растворяется в воде и быстро нейтрализует кислотность почвы. Доломитовая мука действует медленнее, т.к содержит влагу, так же в состав входит углекислый кальций и углекислый магний, внесение последнего в почву положительно сказывается урожае овощей, таких как огурец, перец, томата и др., особенно хороший результат получается если почва супесчаная и песчаная.

Некоторые применяют для этих целей яичную скорлупу. Для этого ее нужно очень мелко истолочь.

Если частицы известкующего материала, крупнее 3-4 мм то в почве они бесполезны, чем тоньше помол, тем лучше.

Лучше всего известковать почву осенью. По участку равномерно рассеивают Известкующий материал. Затем разбрасывают навоз и заделывают.

Если применяется гашеную известь, сланцевая зола или цементная пыль, то вносить навоз лучше уже весной.

Примерные дозы (г/м) молотого известняка для известкования кислых почв:

| Почва | Очень кислые | Сильнокислые | Среднекислые | Слабокислые |

| рН 3,8-4,0 | рН 4,1-4,5 | рН 4,6-5,0 | рН 5,1-5,5 | |

| Торфянистая | 400-600 | 250-400 | 100-200 | Не известкуют |

| Песчаная | 400-450 | 300-400 | 150-250 | 100 |

| Супесчаная | 550-700 | 350-450 | 200-300 | 150 |

| Легкосуглинистая | 650-800 | 450-550 | 300-400 | 200-250 |

| Среднесуглинистая | 800-900 | 550-650 | 400-500 | 300-350 |

| Тяжелосуглинистая | 950-1050 | 650-750 | 500-600 | 400-450 |

| Глинистая | 1050-1450 | 700-900 | 550-650 | 450-500 |

Известкование проводят 1 раз в 4-5 лет. Злоупотреблять известкованием не стоит, т.к. это вредит почве, приводит к снижению бора и меди, а так же поступления калия в растение.

Для закисления почвы, ее либо просто смешивают с кислой почвой, либо добавляют в нее лимонную кислоту, квасцы, забродивший березовый сок, опилки из хвойных пород или лесную почву с опавшей хвоей.

Главное не перестараться.

После того как все сделано, необходимо еще раз провести тест на кислотность., чтобы быть уверенным что все сделано правильно.

Источник