Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Особенности микрорельефа и свойства почв солонцового комплекса на поздних стадиях развития в Прикаспийской низменности

М. В. Конюшкова 1,2 , Б. Д. Абатуров 3

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Россия, Москва, Ленинские горы

2 Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 2

3 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, 119071, Россия, Москва, Ленинский пр., 33

Исследованы основные свойства почв солонцового комплекса северной (раннехвалынской) части Прикаспийской низменности, характеризуемой отсутствием выраженного, специфического для северного Прикаспия западинного микрорельефа. Несмотря на современную слабую выраженность микрорельефа, здесь развит характерный для постхвалынской равнины контрастный трехчленный комплексный почвенный покров, в котором присутствуют глубоко промытые лугово-каштановые (темноцветные) почвы, светло-каштановые солонцеватые почвы и солончаковые солонцы. Подобные комплексы широко развиты в северной части Прикаспия и приурочены к высотным отметкам 35–50 м над ур. м. На двух ключевых участках, расположенных в районе пос. Лепехинка (Саратовская обл.) и Борси (Западный Казахстан), проведено сопряженное изучение микрорельефа и плотности почв. Современная сглаженность микрорельефа вызвана выполаживанием поверхности постхвалынской равнины в ходе ее эволюционного развития, в основном за счет оседания микроповышений. Оседание вызвано уплотнением исходно рыхлого сильно засоленного почвенного материала подсолонцовых горизонтов солончаковых солонцов (с “псевдопесчаной” структурой) в результате длительного воздействия капиллярной каймы на подсолонцовые горизонты в периоды подъема грунтовых вод. Свойства опресненных темноцветных (лугово-каштановых) почв в изученном случае имеют реликтовый характер и унаследованы от предыдущих этапов развития территории, характеризовавшихся повышенным увлажнением этих почв под влиянием хорошо выраженного западинного микрорельефа.

Ключевые слова: лугово-каштановые почвы, светло-каштановые почвы солонцы.

DOI : 10.19047/0136-1694-2016-83- 53 — 76

THE SPECIFICITIES AND PROPERTIES OF SOILS OF SOLONETZIC COMPLEX ON THE LATEST STAGES OF DEVELOPMENT IN THE AREA OF CASPIAN SEA REGION

M. V. Konyushkova 1,2 , B. D. Abaturov

1 Lomonosov Moscow State University, Russia, 119991, Moscow, Leninskiye Gory, 1

2 V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, Russia, 119017, Moscow, Pyzhevskii 7, bld. 2

3 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russia, 119071, Moscow, Leninskii pr., 33

The basic properties of solonetzic soils of (Early Khvalyn) part of Caspian Depression were investigated. This area is characterized by the absence of significant hollow microtopography, specific for the North of Caspian Sea region. Despite the actual poor significance of microtopography there is a specific for Post-khvalyn plain contrast threefold complex soil cover with deeply washed meadow-chestnut (dark-colored soils), light chestnut solonetzic soils and solonchak solonetzes. Such complexes are widely spread in the North of Caspian Sea region and they are related to the heights of 35–50 m above sea level. The combined investigation of the microtopography and soil density is conducted at two key plots, which are located in the region of Lepekhinka (Saratov Oblast) and Borsi (Western Kazakhstan) villages. The present flatness of the microtopography is caused by the flattening of the surface of Post-khvalyn valley during its evolutionary development, mostly due to microhighs sinking. The sinking is caused by the compaction of the initially loose extremely salinized soil material of sub-solonetzic layers of solonchak solonetzes (with “pseudo-sand” structure) as a result of long-term impact of capillary fringe on sub-solonetzic layers during the period of ground waters rising. The properties of desalted dark-colored (meadow-chestnut) soils in that case have a relict character and inherent from the previous stages of the territory development. These stages were characterized by the increased moistening of these soils due to significant hollow microtopography.

Keywords: meadow-chestnut soils, light-chestnut soils, solonetzes.

3. Абатуров Б.Д., Конюшкова М.В. Формирование полупустынных экосистем северного Прикаспия в постхвалынское время // Изучение и освоение морских и наземных экосистем в условиях арктического и аридного климата: Мат-лы Междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С. 132–135.

4. Алифанов В.М., Гугалинская Л.А. Неоднородность черноземов, обусловленная палеокриогенезом в условиях современного климата // Изучение и освоение морских и наземных экосистем в условиях арктического и аридного климата: Мат-лы Междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С. 14–17.

6. Большаков А.Ф. Исследования Джаныбекского стационара // Тр. Ком. по ирр. Сб. 10. Работы почвенно-мелиоративных стационаров Института почвоведения АН СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 187–219.

7. Доскач А.Г. Материалы к геоморфологической карте Южного Заволжья и Прикаспийской низменности // Геоморфологические исследования в Прикаспийской низменности. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 47–88.

8. Зайдельман Ф.Р., Тюльпанов В.И., Ангелов Е.Н., Давыдов А.И. Почвы мочарных ландшафтов – формирование, агроэкология и мелиорация. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 160 с.

9. Засоленные почвы России / Отв. ред. Шишов Л.Л. и Панкова Е.И. М.: ИКЦ Академкнига, 2006. 854 с.

10. Ковда В.А. Почвы Прикаспийской низменности (северо-западной части). М.: Изд-во АН СССР, 1950. 255 с.

13. Мозесон Д.Л. Первые итоги изучения микрорельефа комплексной степи северо-западной части Прикаспийской низменности // Тр. комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. 1952. Т. 2. Вып. 3. Исследования Джаныбекского стационара. С. 10–33.

14. Роде А.А. К вопросу о происхождении микрорельефа Прикаспийской низменности // Вопросы географии. 1953. Сб. 33. С. 249–260.

15. Роде А.А., Польский М.Н. Почвы Джаныбекского стационара, их морфологическое строение, механический и химический состав и физические свойства // Тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Т. 56. Почвы полупустыни Северо-Западного Прикаспия и их мелиорация (по работам Джаныбекского стационара). М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 3–214

18. Хитров Н.Б. Изменение микрорельефа и почвенного покрова солонцового комплекса за вторую половину XX века // Почвы, биогеохимические циклы и биосфера. Развитие идей В.А. Ковды. К 100-летию со дня рождения. М.: Товарищество науч. изданий КМК, 2004. С. 324–342.

20. Хитров Н.Б., Понизовский А.А. Руководство по лабораторным методам исследования ионно-солевого состава нейтральных и щелочных минеральных почв. М., 1990. 236 с.

21. Чепалыга А.Л., Пирогов А.Н. Влияние вод Хвалынского бассейна древнего Каспия на формирование долины Маныча и его ландшафтов // Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета. 2006. С. 409–415.

Источник

Прикаспийская низменность: описание и особенности

Прикаспийская низменность, географическое положение которой определяется территорией дна древнего моря, – равнинная местность с ровными отрезками земли, несколько наклоненными к самому большому соленому озеру планеты – Каспийскому морю. На равнине расположено немало достопримечательностей различного происхождения. Коренными жителями являются калмыки.

Краткое описание

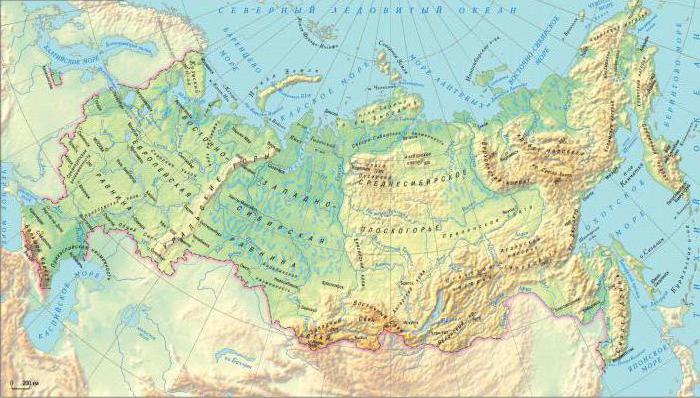

Этот район практически безводный, местами видны небольшие горы и холмы. Это Малое и Большое Богдо, Индерские горы. Территория Прикаспийской низменности простирается на 700 км в длину и 500 км в ширину. Занимает около 200 кв. км общей площади. С нескольких сторон окружена холмами Приволжья, Предуральским плато, а также возвышенностями. Побережье Каспийского моря с севера, Русская равнина с юго-восточной стороны и Казахстан на западе – это границы территории, которая называется Прикаспийская низменность. На карте полушарий ее местоположение можно увидеть более точно.

Речная и овражная сеть развиты слабо. Низменность состоит из глины и песка. Для рельефа территории характерно движение земной коры, что сопровождается ростом оврагов, воронок, оползней.

Внутренние воды

Прикаспийскую низменность пересекают шесть крупных рек (Урал, Волга, Терек, Эмба, Кума, Сулак) и несколько небольших водотоков. Последние в летний сезон часто полностью пересыхают, образуя множество котлованов. Волга – самая многоводная и длинная река равнины. Питание всех водных потоков происходит за счет снеговых и грунтовых вод. Большинство этих водоемов пресные, но попадаются и соленые. Самое известное соленое озеро тех мест – это Индерское озеро, его площадь 75 кв. км.

Особенности строения

Прикаспийская низменность, высота которой варьируется в основном в пределах 100 м, имеет и минимальный показатель, а именно с южной стороны она возвышается всего на 25 м. Геологическое строение территории складывается из нескольких крупных тектонических структур: Ергенинской возвышенности, Прикаспийской глубокой впадины, а также Ногайской, Терской. Когда-то территорию равнины постоянно затапливали воды моря, вследствие чего остались глинистые и суглинистые отложения со стороны севера и песчаные – с юга.

Уникальные бэровские бугры

Прикаспийская низменность имеет маленькие и большие впадины, лиманы, косы, ложбины, а по берегу моря — бэровские бугры, простирающиеся полосой. Начинаются они между устьями рек Кумы и Эмбы. Их высота варьируется от 10 до 45 м, длина составляет около 25 км, а ширина – 200-300 м. Расстояние между гребнями бэровских бугров – 1-2 км. Это рельефное образование похоже на искусственно сделанные морские волны. Вершины у них широкие, а склоны пологие. Описать их можно по-разному, в связи с неоднотипностью сложения. В первом случае они сложены позднехвалынским песком, а во втором – раннехвалынской глиной, перекрытой песком.

Вопрос о происхождении этих бугров до сих пор неясен. Существует ряд гипотез:

- Первая из которых — это результат некоторого обмеления Каспия.

- Во второй говорится о тектоническом происхождении.

- Третья свидетельствует о ледниковых озерах.

Но есть утверждения о несостоятельности этих версий. В связи с расположением бэровских бугров около побережья наблюдается изменение их строения и четкости. Теряя свои формы ближе к северу, они сменяются другими рельефами.

Климат

Прикаспийская низменность – местность, где постоянными «гостями» являются антициклоны, которые приходят из глубин Азии. А вот с циклонами сложнее, из-за этого здесь очень сухой климат. Зимой относительно сурово и малоснежно, температурный режим варьируется от — 8 о C до -14 о C. Лето достаточно жаркое для этой местности. Температура июля: +22… +23 о С. С юго-восточной стороны выпадает 150-200 мм осадков, а с северо-западной – 350 мм. Испаряемость 1000 мм. Увлажнение крайне недостаточное. Характерны суховеи и пыльные бури. Они образуют холмы, называемые барханами.

Особенности почвы

Прикаспийская низменность, вернее ее земли, имеют несколько цветов: от светло-каштанового до бурого пустынно-степного. Почва здесь сильно засолена. На севере располагаются степи со злаковыми и полынью, южнее находятся полупустыни и пустыни, где в основном произрастает полынь. Среди земельных угодий преобладают пастбища. Пашня занимает менее 20 % от всей территории, преимущественно у Волго-Ахтубинской поймы. Здесь выращивают бахчевые культуры, занимаются садоводством, овощеводством. В Урало-Эмбинском нефтегазовом районе налажена добыча нефти и газа, в озерах Эльтон и Баскунчак добывают поваренную соль. Также Баскунчак богат гипсом и известняком, ежегодная добыча которого составляет около 50 тонн.

Животный мир

На животный мир влияет европейская фауна. Прикаспийская низменность на севере заселена хорьками, сурками, енотами, крысами водяными. Хорошо развит промысел рыбы: осетра, севрюги и других. Самыми ценными животными считаются местные тюлени. Вдоль берегов, в тургайских зарослях, водится множество птиц, также там обитают джейраны, лисы, ушастые ежики, тушканчики, мыши, жаворонки.

Источник

Прикаспийская низменность и ее особенности

Прикаспийская низменность, географически определяемая древним морским дном, — ровная местность с плоскими полосами земли, слегка наклоненными в сторону самого большого соленого озера на планете — Каспийское море. На равнине много памятников природы разного происхождения. Коренные жители — калмыки.

Местность практически безводная, местами небольшие горы и холмы. Это Малое и Большое Богдо, Индерские горы. Прикаспийская низменность простирается более чем на 700 км в длину и 500 км в ширину. Его общая площадь составляет около 200 квадратных километров. Он окружен с нескольких сторон холмами Волги, Предуральским плато и высокогорьем.

Каспийское побережье на севере, Русская равнина на юго-востоке и Казахстан на западе — это границы территории, известной как Прикаспийская равнина. Полусферическая карта более точно показывает его местоположение. Сеть рек и оврагов развита слабо. Низины сложены из глины и песка.

Для рельефа характерны движения земной коры, сопровождающиеся оврагами, провалами и оползнями. Прикаспийская низменность пересекается шестью крупными реками (Урал, Волга, Терек, Эмба, Кума и Сулак) и несколькими более мелкими ручьями. Последние часто летом полностью пересыхают, образуя многочисленные ямы. Волга — самая обильная и длинная река на равнине.

Все водотоки питаются снегом и грунтовыми водами. Большинство этих водоемов пресноводные, но некоторые — соленые. Самым известным соленым озером в этом районе является озеро Индер, площадь которого составляет 75 квадратных километров. Прикаспийская низменность, высота которой обычно составляет 100 м, также с южной стороны имеет минимальную высоту всего 25 м.

Геологическое строение района состоит из нескольких крупных тектонических структур: Ергенской возвышенности, глубоководной Прикаспийской впадины и водостока реки Терек. В свое время территория равнины была затоплена морем, в результате чего на севере остались глинистые и глинистые отложения, а на юге — песчаные.

Прикаспийская низменность имеет малые и большие впадины, липы, косы, впадины и на берегу моря — Холмы Бэра, простирающиеся поясом. Они начинаются между устьями рек Кума и Эмба. Их высота колеблется от 10 до 45 м, длина около 25 км, а ширина 200-300 м. Расстояние между хребтами Баерских высот 1-2 км. Этот рельеф напоминает рукотворные морские волны. Их пики широкие, а склоны пологие.

Их можно описать по-разному из-за разного типа их образования. В первом случае они сложены из песка, а во втором — из глины, слитой с песком. Происхождение этих холмов до сих пор неясно. Есть несколько гипотез:

Первый — результат определенного обмеления Каспийского моря. Второй предполагает тектоническое происхождение. Третий предполагает ледниковые озера. Однако есть утверждения, что эти версии нежизнеспособны. Из-за расположения скал Баэра недалеко от берега их структура и определение меняются. Теряя свои формы ближе к полуночи, они заменяются другими рельефами.

Каспийская равнина — это место, где антициклоны, пришедшие из глубин Азии, являются регулярными «посетителями». Но циклоны бывают реже, что делает климат здесь очень сухим. Зимы относительно суровые и снежные с температурами от -8 ° C до -14° C. Лето в этом районе довольно жаркое. Температура июля + 22 ° C + 23 ° C.

С юго-восточной стороны выпадает 150-200 мм осадков, с северо-западной стороны — 350 мм. составляет 1000 мм. Увлажнение очень слабое, типичны суховеи и пыльные бури, образующие холмы, называемые барханами. Прикаспийская низменность, а точнее ее земли, имеет несколько цветов: от светло-каштанового до коричневой пустынной степи. Почва здесь сильно засолена.

Источник