Яровая пшеница

В российских условиях, где большинство пахотных земель находится в зоне умеренно континентального климата с суровыми ветреными продолжительными зимами нередко без достаточного снежного покрова, большинство зерновых культур относятся к яровым, срок посадки которых и сбор урожая приходятся на один и тот же календарный год.

Так как яровые культуры высевают весной и всходы появляются при устойчивых плюсовых температурах, для этих сельскохозяйственных культур высокий показатель холодоустойчивости не столь обязателен, как для озимых. К основным яровым сельскохозяйственным культурам относятся пшеница, рожь, ячмень, овес и рис.

Ареал возделывания яровой пшеницы

Как правило, яровая пшеница, не подвергающаяся столь многочисленным неблагоприятным погодным факторам, как озимые сорта, отличается отличным качеством зерна с высоким содержанием клейковины и белка и может быть использована в качестве страховой сельскохозяйственной зерновой культуры на случай гибели части озимых из-за недостаточно снежной зимы или низких температур в осенне-весеннее время. Однако вместе с тем следует учитывать, что яровая пшеница весьма требовательна к условиям возделывания: температурному режиму, структуре и плодородию почвы, влажности грунта — и при неблагоприятных обстоятельствах дает значительное снижение урожайности, сильно уступая в этом отношении озимой пшенице, которой для вызревания нередко бывает достаточно влаги, полученной в осенне-весенний период.

Наилучшие почвы для выращивания яровых сортов пшеницы — плодородные черноземы с хорошей воздухопроницаемостью и каштановые почвы; также подходят богатые гумусом суглинистые типы почв, удерживающие влагу в верхнем слое грунта. Таким образом, основной ареал возделывания яровых культур приходится на относительно благоприятные в климатическом отношении юго-западные районы европейской части России, а также на Кубань и правобережье Волги, где количество осадков значительно выше, чем на востоке, в лесостепной и степной зонах Заволжья. Относительно благоприятны для возделывания яровой пшеницы районы Алтая, Южного Урала и юг Западной Сибири.

Все сорта яровой пшеницы по своим техническим характеристикам подразделяются на 2 основных вида: твердую и мягкую; при этом 1-ю разновидность выращивают преимущественно в регионах с недостатком влаги: Заволжье, юг Западной Сибири, юго-восточные районы Кубани.

В последние десятилетия отечественные селекционеры, работали над повышением засухоустойчивости данной сельскохозяйственной культуры, невосприимчивости к большинству грибковых и вирусных заболеваний, в том числе к повсеместно распространенным головневым и листовой бурой ржавчине.

Источник

Выращивание пшеницы в России

Пшеница — востребованная злаковая культура, которую выращивают многие страны мира с благоприятными для этого климатическими условиями. Россия не является исключением. Зерна злака используются для перемолки на муку, после чего она идет для приготовления различных изделий (выпечки, макарон и т.д.). Различают более 300000 сортов пшеницы, и с каждым годом их количество только увеличивается. Селекционеры выводят новые формы, которые отличаются высокой стойкостью к различным заболеваниям и значительной урожайностью. Какой является средняя урожайность, где распространено производство зерна в России и какие сорта распространены, следует разобраться подробнее.

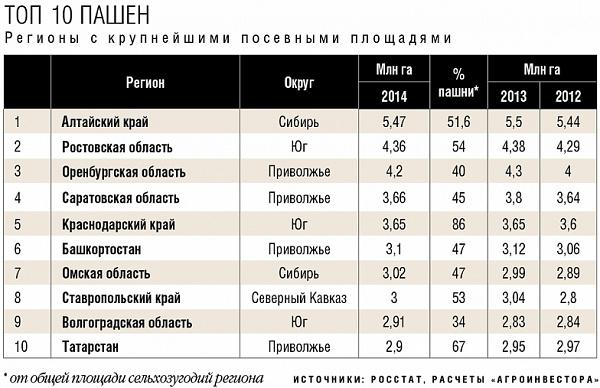

Главные регионы выращивания

Производство зерна в России возможно практически во всех регионах. Главным преимуществом злака любого сорта является его непривередливость к погодным условиям. Основные районы выращивания — Ставропольский и Краснодарский край. На этих территориях сбор зерна достигает практически четверти всего государственного сбора и обладает большей урожайностью.

Неплохая урожайность наблюдается и в других областях:

- Волгоградской.

- Саратовской.

- Омской.

- Курской.

- Воронежской.

- Алтайском крае.

Каждый из регионов предоставляет по 3-5 % общей суммы сбора по всей стране. Немалый урожай пшеницы в России можно проследить в Белгородской и Пензенской области. Здесь производство пшеницы в России находится на высоком уровне, в то время как некоторые северные регионы вовсе непригодны для выращивания подобных культур.

Современные посевы

Россия — северная страна с прохладным климатом для выращивания зерновых культур. Но даже несмотря на эти сложности, можно отыскать способы оптимизации производства.

Зерно в экономике РФ играет не последнюю роль. Государство отличается большей урожайностью, чем большинство тропических стран, поэтому экспортирует продукт в больших объемах.

Начиная с 2000-х годов производство пшеницы с 1 га резко возросло. Власти решили засеивать практически половину всех посевных площадей, отведенных под зерновые. В 2006 году уже более 60% всех злаковых полей были заполнены этой культурой.

В послевоенные времена Н. С. Хрущев принял решение сделать кукурузу вторым хлебом страны. В 1950-1960-х годах поля массово засаживались кукурузой, но за все время правительства Хрущева пшеница удержала лидирующую позицию.

Прошло уже почти 70 лет и нынешнее правительство России говорит о том, что стратегия Хрущева была успешной. Урожайность кукурузы намного выше — это менее калорийный и полезный продукт. Ее можно активно использовать в качестве корма для домашних животных, что могло бы способствовать развитию сельского хозяйства, животноводства.

В 2016 году масштаб посевных площадей пшеницы России составлял 27704 тыс. га, и это почти 59% всех полей, выделенных под зерновые культуры.

Сколько центнеров с га обирают пшеницы: однозначно ответить практически нереально. Это зависит от почвы, климатических условий и прочих факторов.

Разновидности культуры

На территории России выращивают сорта пшеницы:

- яровая;

- озимая;

- мягкие сорта;

- твердые сорта;

- карликовая и т.д.

Твердые сорта выращивают не очень активно. Такие разновидности демонстрируют не высокие показатели урожайности. Выращенные твердые сорта пшеницы чаще идут на изготовление хороших макаронных изделий. Отличается колос такой культуры плотной структурой и длинными остями. Ежегодно импортируют в Россию большие объемы твердых сортов пшеницы из более теплых стран, так как она пользуется спросом среди потребителей и отличается высоким качеством.

Мягкие сорта встречаются намного чаще — зерно идет на выпечку хлеба. Мука отлично подходит для изготовления кондитерских изделий. Остей здесь нет вовсе. Зернышко имеет округлую форму.

Карликовые сорта выращиваются редко, но большинство кондитеров утверждают, что такая мука лучше всего подходит для выпечки тортов, пирожных, печенья и т.д.

Технологическая карта возделывания яровой культуры говорит о том, что лучше высаживать ее весной и собирать урожай осенью.

Где вырастить яровую пшеницу на территории РФ: это наиболее непривередливый сорт, который приживается почти во всех регионах России.

Главное, для получения хорошего урожая соблюдать некоторые процедуры возделывания яровой пшеницы, таблица требований которых известна всем, кто занимается выращиванием культуры.

Озимая пшеница высеивается поздней осенью или зимой. Преимущество заключается в том, что весной она получает полезные вещества вместе с талыми водами. Благодаря ранним всходам культура менее засорена сорняками. Что демонстрирует рекордный урожай зерна.

Сбор зерна в СССР по годам

Выращиваемых объемов пшеницы в СССР категорически не хватало, поэтому процветал импорт. Экспорту тоже в 60-е составлял 8%, а в дальнейшем — всего 0,5%. Импорт же рос буквально с каждым днем и в результате перешагнул за 20%. Урожайность по республикам представлена в таблице ниже.

| Год | Производство, тонн |

| 1961 | 62 494 000 |

| 1965 | 56 105 008 |

| 1970 | 93 750 000 |

| 1975 | 62 250 000 |

| 1980 | 92 500 000 |

| 1985 | 73 200 000 |

| 1990 | 101 888 496 |

| 1991 | 71 991 008 |

Есть мнение, что в СССР выращивали зерно 3-5 класса, а закупали высококачественную пшеницу 1-2 класса. Подтверждения этому нет, но с 70-х годов СССР стали закупать пшеницы в разы меньше, чем поставлять на экспорт — эта тенденция держится и по сегодняшний день.

Производство в России по годам

На основе статистических сборников Федеральной службы государственной статистики несложно проанализировать динамику производства пшеницы с 1 га/ тонн в России по годам:

- 1992 — 46,2;

- 2000 — 34,5;

- 2005 — 47,5;

- 2008 — 67,8;

- 2009 — 61,7;

- 2010 — 41,5;

- 2011 — 56,2;

- 2015 — 56,7;

- 2017 — 57,2.

Базисный темп роста составляет 112,8%. Сегодня производство пшеницы увеличено в 12,8%. Основная причина, почему произошли такие изменения, заключается в том, что структура спроса на внутреннем и внешнем ранках поменялась, а также разительно отличаются цены реализации.

Урожайность по регионам

Производство пшеницы по состоянию на 2017 год позволяет рассмотреть тенденцию развития по регионам. Главный регион-производитель — Ростовская область — 9031,3 тысяч тонн. Доля в общих сборах составляет 11,9%. Не уступает и Краснодарский край — сборы здесь составляют 8 957 000 тонн. Третье место досталось Ставропольскому краю — 7 713 тыс. тонн. Волгоградская область с 4,4% в общих сборах за год собирает 3 353,4 000 тонн. Алтайский край — 2 977,8. Саратовская область на уровне 2 795,1 тыс. тонн. Омская занимает почетное седьмое место по производству зерна и выдает 2 568,4 тыс. тонн. Воронежская и Курская области в пределах 2299,7-2493,4 тысяч тонн. Республика Татарстан в рейтинге регионов занимает 10-ю позицию со сборами в 2142,6 тыс. тонн.

В топ-20 по валовым сборам вошли регионы:

- Оренбургская область — 2073,8.

- Орловская — 1883,5.

- Тамбовская — 1877,0.

- Липецкая — 1791,3.

- Краснодарский край — 1745,0.

- Новосибирская область — 1631,6.

- Башкортостан — 1576,1.

- Курганская область — 1565,9.

- Пензенская область — 1392,6.

- Белгородская — 1381,6.

Все остальные регионы, не вошедшие в топ-20, произвели 14 547,2 тысячи тонн пшеницы.

Россия это крупный зернотрейдер, который снабжает многие государства мира наиболее необходимыми сортами, предназначенными для выпечки хлебобулочных изделий. Даже несмотря на большой урожай, РФ импортирует твердые сорта пшеницы для изготовления качественных макаронных изделий.

На некоторых территориях климатические условия не соответствуют нормальным показателям для роста и развития пшеницы и других зерновых культур, поэтому в таких районах часто используют генномодифицированные продукты. Это не значит, что только Россия производит подобные культуры. Большинство мировых лидеров по производству зерна также применяют подобную практику. Теперь вы знаете, где растет пшеница, какие сорта наиболее распространены, и для чего они используются.

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

Яровая пшеница

Хозяйственное значение

Яровая пшеница — одна из наиболее ценных продовольственных культур. В СССР валовой сбор зерна яровой пшеницы за 1976-1980 гг. составлял более 41%.

Зерно яровой пшеницы, выращенное в Сибири и Юго-Востоке России, а также Казахстане, содержит 16-18% белка, в засушливые годы до 20%. Больше всего белка содержится в зерне твердой пшеницы. В среднем зерно твердой пшеницы содержит 15-18% белка, мягкой — 14-16%, клейковины — 28-40%.

Из муки твердой пшеницы производят манную крупу, макаронные изделия. Муку из зерна мягкой пшеницы используют в хлебопечении и в качестве улучшителя. Зерно яровой пшеницы во времена СССР было признанным в мире по качеству и технологическим свойствам.

Отруби яровой пшеницы — концентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных. На корм также используются солома и полова.

Районы возделывания и урожайность

Яровая пшеница возделывается в России почти повсеместно, на севере посевы распространены до Полярного круга. Более половины посевов сосредоточено в засушливых и острозасушливых регионах, примерно четверть — в районах недостаточно увлажненных, и меньше 25% — в районах достаточного увлажнения. Основными районами возделывания являются Поволжье, Южный Урал, Западная и Восточная Сибирь. На долю этих регионов приходится до 80% валового сбора зерна. Внедрение новых сортов и интенсивных технологий позволили увеличить её посевные площади в Нечерноземной зоне. Из стран бывшего СССР — Казахстан — посевные площади под этой культурой в период СССР составляли 16 млн га.

Из-за недостаточного увлажнения средние урожаи относительно не высокие, однако зерно содержит много белка и клейковины. При выращивании в Нечерноземной зоне получают более высокие урожаи, но качество и содержание клейковины часто бывает ниже.

В регионах, где озимая пшеница имеет преимущество по урожайности и условиям возделывания, например, на Северном Кавказе, яровую пшеницу используют в качестве подстраховочной культуры на случай пересева при плохой перезимовке.

За период СССР посевная площадь резко выросла: в 1913 г. яровая пшеница занимала 24,7 млн га, тогда как в 1982 г. свыше 41 млн га.

Средняя урожайность в 90-е годы в России составляла 1,2 т/га. Максимальная урожайность на госсортоучастках Нечерноземной зоны и Поволжья доходила до 4-5 т/га.

В 2001-2005 гг. яровая пшеница в России занимала примерно 15 млн га, или 33% от общей площади зерновых культур и 46% — от яровых хлебов I группы. Валовой сбор в этот период составлял 21 млн т, или 27% от общего сбора зерна. Средняя урожайность — 1,5 т/га, что на 1,2 т/га меньше озимой пшеницы. Это связано с менее благоприятными почвенно-климатическими условиями основных районов возделывания, в которых часто годовая сумма осадков составляет 250-400 мм, имеют место засухи и высокие летние температуры, а также низким уровнем агротехнологии. Высокая агротехника и интенсивные технологии выращивания могут обеспечить урожайность яровой пшеницы до 2-4 т/га в зависимости от достатка влаги.

Культура яровой пшеницы представлена двумя видами: мягкая и твердая. Мягкая возделывается повсеместно, её доля в посевах преобладает. Твердая в отдельные годы занимает 10-15% всей площади посевов яровой пшеницы. Её возделывают в степных районах, на юге и средней части Урала, в Оренбургской области, Поволжье, Зауралье, Западной Сибири, Ростовской области, степных районах Кубани, Центрально-Черноземной зоне, а также восточных областях Украины и Казахстане.

По площади посевов твердой пшеницы СССР занимал первое место в мире. Урожайность твердых видов пшеницы при посеве по чистым парам иногда была больше, чем мягких. Например, в совхозе «Мичуринский» Кокчетавской области (ныне вошла в состав Акмолинской области Казахстана) твердая пшеница давала в среднем 2,0 т/га зерна, мягкая —1,3 т/га. В совхозе «Коммунизм» той же области урожайность твердой пшеницы была 1,8 т/га, мягкой— 1,5 т/га.

Твердая пшеница, по сравнению с мягкой, устойчивее к осыпанию, меньше повреждается гессенской мухой, меньше поражается ржавчиной и пыльной головней, более устойчива к полеганию, лучше использует поливные воды, поэтому является ценной культурой орошаемого земледелия. Благодаря несколько позднему созреванию, чем мягкая, позволяет равномернее распределять напряженность полевых работ.

Твердая пшеница считается более требовательной культурой, по сравнению с мягкой, поэтому высокие урожаи дает при солнечной хорошей погоде. Возделывается преимущественно в Поволжье и Западной Сибири.

Максимальная урожайность яровой пшеницы достигала в передовых хозяйствах СССР: в колхозе «Россия» Татарской АССР в 1982 г. — 47,3 ц/га, в совхозе «Назаровский» Красноярского края — 34,0 ц/га. Средняя урожайность за 1976-1980 гг. — 12,2 ц/га, в 1982 г. — свыше 14 ц/га.

Биологические особенности

В России преимущественно возделывают два вида яровой пшеницы: мягкую (Triticum aestivum L.) и твердую (Triticum durum Desf.). На долю посевов мягкой пшеницы приходится около 90% всех посевных площадей в виду большей пластичности и лучшей приспособленности к почвенно-климатическим условиям.

Высота растений до 90-110 см, отличается плохо развитой корневой системой, особенно у твердой, продуктивное кущение составляет 1,1-1,8. Масса 1000 зерен мягкой пшеницы — 30-40 г, твердой — 40-55 г. Относится к растениям длинного светового дня, холодостойка.

Самоопыляющаяся культура. Вегетационный период — 70-115 дней. При продвижении на север период созревания наступает быстрее. В отличие от озимых, медленнее развивается и сильнее угнетается сорными растениями.

Важным этапом развития растений является образование узловых корней, которые играют важное значение в формировании высоких урожаев, так как зародышевые корни не могут достаточно обеспечивать растения влагой и питательными веществами. На образование узловых корней влияет достаток влаги на глубине узла кущения, количество питательных веществ в доступной форме, глубина посева, оптимальные сроки посев, качество семян. В основных районах возделывания засухи в ранневесенний период иссушают верхний слой почвы, из-за чего могут плохо развиваться не только узловые, но и зародышевые корни.

Требования к температуре

Семена яровой пшеницы прорастают при температуре +1…+2 °С, а жизнеспособные всходы — при +4…+5 °С. Однако прорастание и появление всходов при таких температурах проходят очень медленно. При температуре почвы на глубине заделки семян 5 °С всходы появляются на 20-й день, при 8 °С — на 13-й, при 10 °С — на 9-й, при 15 °С — на 7-й день. Сумма активных температур за период посев-всходы равна 100-130 °С. Всходы способны выдерживать короткие заморозки до -10 °С. Наибольшую устойчивость к отрицательным температурам яровая пшеница проявляет в ранние фазы. Так, в период прорастания семян она выдерживает заморозки до -6…-13 °С, в фазе кущения — до -8…-9 °С. Во время цветения и налива зерна может повреждаться заморозками в -1…-2 °С.

Кущение лучше проходит при температуре 10…12 °С. Пониженная температура почвы в этот период способствует образованию и развитию узловых корней, повышая тем самым урожайность. В фазе колошения и молочного состояния зерна оптимальная температура 16-23 °С.

Сумма активных температур за период от всходов до колошения составляет 800-900 °С, от колошения до созревания — 650-700 °С.

Отрицательные температуры в период созревания могут повреждать зерно. Морозобойное зерно имеет плохие технологические и посевные качества.

Сорта мягкой пшеницы более устойчивы к весенним заморозкам, чем твердой. В фазу кущения мягкая пшеница переносит заморозки до -5…-8 °С, тогда как твердая повреждается при температурах от +1 до -2 °С.

Яровая пшеница плохо переносит высокие температуры, при 38…40 °С через 10-17 ч происходит паралич устьиц. Сухие ветра при жаркой погоде усиливают негативное действие высоких температур.

Сорта мягкой и твердой пшеницы, районированные в странах Средней Азии и Юго-Востоке России, наиболее выносливы к высоким температурам. Из ранних яровых зерновых культур пшеница при достаточном увлажнении самая устойчивая к повышенным температурам.

Требования к влаге

Для прорастания семян мягкой пшеницы необходимо 50-60% воды от массы сухого зерна; твердой — 55-67%, так как содержат больше белка. Транспирационный коэффициент мягкой пшеницы составляет около 415, твердой — 406.

Яровая пшеница наиболее требовательная к влаге культура из яровых хлебов I группы.

Согласно данным кафедры растениеводства Алтайского СХИ, корневая система твердой пшеницы к концу фазы колошения и началу налива зерна составляет примерно 80% корней мягкой пшеницы. Корни твердой пшеницы незначительно глубже проникают в почву, но уступают по общей длине и массе. Твердая пшеница в начальный период развития уступает мягкой по рабочей поглощающей поверхности корневой системы, во второй период превосходит на 0,18 м 2 /г. Эти различия обусловливают меньшую чувствительность твердой пшеницы к почвенной и воздушной засухам, особенно в период формирования и налива зерна. В условиях орошения твердая яровая пшеница дает более высокие урожаи, чем мягкая.

По фазам развития потребление воды распределяется: в период всходов — 5-7% общего потребления воды за весь период вегетации, в фазе кущения — 15-20%, выхода растений в трубку и колошения — 50-60%, молочного состояния зерна —20-30%, восковой спелости — 3-5%. От всходов до молочной спелости — 70-80%.

При запасах влаги в метровом слое в весенний период менее 100 мм отмечается водный дефицит, при запасе менее 60 мм происходит резкое снижение урожайности.

Критический период поглощения воды приходится на фазы кущения — выхода в трубку. Недостаток влаги в почве в этот период приводит к увеличению количества бесплодных колосков, что часто отмечается на севере Казахстана, Западной и Восточной Сибири. Последующие, в том числе обильные, осадки не могут восполнить дефицит влаги в этот период. В этих условиях пшеница быстро переходит из одной фазы развития в другую, урожайность резко падает. В европейской части России при ранних сроках посева критический период проходит в несколько более благоприятных условиях. В районах Северного Казахстана, напротив, лучшие условия для роста и развития создаются при более поздних сроках посева.

Оптимальная для растений влажность почвы составляет 70-75% наименьшей влагоемкости.

Требования к почве

Яровая пшеница требовательна к наличию в почве питательных веществ в доступной форме, что объясняется коротким периодом вегетации и сниженной усвояющей способностью корневой системы.

Наиболее требовательна к плодородию, чистоте посевов и структуре почвы твердая пшеница, которая хорошо удается на черноземных и каштановых почвах. Для мягкой пшеницы благоприятны все виды черноземов, каштановые, средне- и слабоподзолистые почвы. Дерново-подзолистые и серые лесные почвы необходимо известковать, вносить органические и минеральные удобрения. Тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы не пригодны для возделывания.

Пшеница угнетается повышенной почвенной кислотностью. Оптимально слабокислая и нейтральная (pH 6,0-7,5) реакция среды.

В первый период жизни корни мягкой пшеницы преимущественно распространяются в ширину, у твердой — проникают в глубь почвы. На глубину проникновения корней влияет тип почвы. Масса корней в фазе восковой спелости в дерново-подзолистой почве на глубине 20 см составляет 68% от общей массы корней, в темно-каштановой — 52%, в южном черноземе — 40%. При дефиците влаги в рост корней в глубину в нижних слоях приостанавливается.

Особенностью яровой пшеницы является неравномерные и изреженные всходы, причиной является в южных и юго-восточных районах — недостаточная влажность верхнего слоя почвы, в северных — повышенная кислотность почвы и поражение семян фузариозом.

Вегетация

- всходы;

- кущение;

- выход в трубку;

- колошение;

- цветение;

- молочная спелость;

- восковая спелость;

- полная спелость.

Период от всходов до кущения составляет 15-22 дня. В фазе кущения первичные корни проникают до 50 см вглубь, в фазе колошения — до 130 см. Узловые корни начинают появляться в фазе 3-4-го листа, их рост возможен только при достатке влаги.

Вторичная корневая система хорошо использует влагу летних атмосферных осадков, однако формирование этих корней короткое — от образования узла кущения до выхода в трубку.

Длительность фазы кущения составляет 11-26 дней в зависимости от почвенно-климатических условий.

Образование колоса начинается в начале кущения (в фазе 3-го листа). Количество колосков зависит от достатка влаги, условий азотного и фосфорного питания.

Севооборот

Яровая пшеница, прежде всего твердая и сильная мягкая, предъявляет повышенные требования к предшествующим культурам. Для неё оптимальны почвы с мелкокомковатой структурой, богатые питательными веществами, достаточно увлажненные и чистые от сорной растительности.

В Западной Сибири, на Урале, в Зауралье и Северном Казахстане предшественниками яровой пшеницы могут быть: пласт и оборот пласта многолетних трав, кукуруза, подсолнечник, картофель, зернобобовые. В степных засушливых районах лучшим местом севооборота считаются чистые пары. Согласно данным СибНИИСХоз, в среднем за 18 лет урожайность яровой пшеницы по чистому пару составила 1,81 т/га, по зяби после зерновых 1,24 т/га.

В Казахстане на больших площадях яровую пшеницу высевают в зоне засушливых и сухих степей, где количество осадков в среднем за год составляет не более 300-350 мм. Мероприятия по накоплению и сохранению влаги в почве выходят здесь на первое место. Для этого применяются чистые и кулисные пары, использование которых в острозасушливых условиях позволяет получать высокие устойчивые урожаи. Согласно многолетним наблюдениям опытных учреждений Северного Казахстана, чистые пары имеют большое влияние на урожайность яровой пшеницы, прежде всего в годы засух.

Урожайность яровой пшеницы по чистому пару в Москаленском районе Омской области в среднем за 8 лет составила 20,5 ц/га, после кукурузы — 13,8 ц/га, после зерновых — 11,7 ц/га.

Исследования ВНИИЗХ и других опытных станций северного Казахстана показывают, что в восточных степных районах с засушливым климатом наибольший выход зерна получается в зернопаровых севооборотах с короткой ротацией при размещении посевов яровой пшеницы по чистому пару и второй культурой после него.

В условиях Поволжья на основе многолетних опытов научных учреждений и практики передовых хозяйств лучшими предшественниками яровой пшеницы являются пропашные и озимые культуры. В наиболее засушливых районах большее значение приобретают чистые пары.

На Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной зоне и на юге Украины предшественниками могут быть озимые, пропашные (кукуруза, подсолнечник, картофель) и зернобобовые культуры. На Орловской сельскохозяйственной опытной станции яровая пшеница после озимой ржи в среднем за 3 года давала 1,7 т/га зерна, после картофеля — 2,0 т/га, после гороха — 1,8 т/га, после сахарной свеклы — 1,8 т/га.

Таблица. Влияние чистого пара на урожайность яровой пшеницы (Казахстан)

| Опытное учреждение | Число лет опыта | Средняя урожайность (ц/га) при посеве после предшественника | ||

|---|---|---|---|---|

| чистый пар | пшеница после пара | пшеница два года подряд | ||

| ВНИИЗХ | 4 | 13,9 | 12,0 | 9,0 |

| Северо-Казахстанская государственная областная сельскохозяйственная опытная станция | 6 | 13,3 | 11,1 | 8,4 |

| Целиноградская машиноиспытательная станция | 5 | 15,4 | — | 6,4 |

| Карагандинская государственная областная сельскохозяйственная опытная станция | 4 | 12,0 | — | 8,0 |

| Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция | 11 | 19,8 | — | 13,2 |

Ценность зернобобовых в качестве предшественников яровой пшеницы заключается также в том, что после них растения меньше поражаются фузариозом. В южных и юго-восточных районах она хорошо удается после бахчевых культур (арбуз, дыня), идущих по залежи.

В Нечерноземной зоне яровую пшеницу размещают после картофеля, под который вносили навоз, после льна-долгунца и озимых культур. На Казанской сельскохозяйственной опытной станции за 4 года урожай яровой пшеницы после картофеля составил 2,0 т/га, после гороха — 2,3 т/га.

Система удобрения

Яровая пшеница отзывчива на внесение удобрений. Для формирование 1 т зерна и соответствующего количества соломы используется 35-45 кг азота, 8-12 кг фосфора и 17-34 кг калия.

В начальные фазы развития она мало отзывается на повышенные дозы азота. Во фазах кущения и выхода в трубку, когда образуются дополнительные стебли, корни, колосья и цветки, потребление азоте резко увеличивается. В период формирования и налива зерна — несколько сокращается.

Наибольшая потребность в фосфоре отмечается в период от начала кущения до выхода в трубку. Фосфорное питание влияет на развитие корневой системы и колосков, меньше влияет на развитие стеблей и листьев.

Калий имеет большое значение в период колошения и налива зерна. Он способствует передвижению углеводов из стеблей и листьев в зерно, уменьшает поражение ржавчиной и корневыми гнилями, зерно получается крупнее и более выполненное, влияет на прочность соломины.

При посеве на удобренных участках яровая пшеница лучше развивает корневую систему, экономнее расходует влагу в результате лучше противостоит засухе. На серых лесных и подзолистых почвах большое значение имеют минеральные и органические удобрения. Внесение навоза и торфокомпоста дает прибавки урожая, например, в Западной Сибири — до 35-40%, в Нечерноземной зоне — более 50%.

Согласно данным ВНИИЗХ, почвы степных районов Казахстана и Западной Сибири при паровании могут накапливать избыточное количество азота, тогда как фосфора может не хватать. Поэтому внесение фосфорных удобрений способствует улучшению азотно-фосфорного питание яровой пшеницы.

В опытах ВНИИЗХ фосфорные удобрения в дозе Р60, заделанные в пару, в среднем за 13 лет повысили урожай зерна на 3,3 ц/га. Суммарная прибавка в год внесения и в течение 2-3 лет последействия составила 6-11 ц/га, или 13-18 кг зерна на 1 кг Р2О5.

Для определения норм внесения удобрений применяют расчетные методы под планируемую урожайность с учетом выноса элементов питания, содержания питательных элементов в почве и коэффициентов использования. При расчете норм также учитывают особенности сорта. Дозы азота рассчитываются с учетом весенней почвенной и растительной диагностики.

Эффективность азотных удобрений зависит от увлажнения. Так, в степной части Западной Сибири при запах продуктивной влаги весной менее 500 т/га применение азотных удобрений под предпосевную обработку не рекомендуется из-за того, что избыток азота в начале вегетации способствует бурному росту вегетативной массы и лишнему расходу воды на транспирацию.

В целом, примерные нормы внесения минеральных удобрений под яровую пшеницу следующие: N30-45, Р40-60, К30-40.

На удобренных полях яровая пшеница формирует более мощную корневую систему, поэтому более экономно расходует влагу и легче переносит засуху.

При удобрении паровых полей необходимо учитывать, что часто содержание азота на них бывает достаточным, в степной зоне отмечается недостаток фосфора.

Из микроудобрений используют: на дерново-подзолистых и серых лесных — борные, магниевые, медные и молибденовые удобрения; на черноземных — марганцевые.

Основное удобрение

В качестве основного удобрения применяют навоз, торф или местные органические удобрения. Нормы внесения навоза для черноземных почв — 15-20 т/га, для серых лесных и дерново-подзолистых — 20-30 т/га.

Из минеральных — фосфорные и калийные, которые вносят осенью под основную обработку почвы. Азотные удобрения вносят весной под культивацию или в рядки при посеве, в засушливой зоне — полное удобрение.

Рядковое удобрение

Рядковое удобрение вносится дополнительно к основному при посеве. Двухслойное (основное и рядковое) размещение удобрений позволяет обеспечить пшеницу питательными веществами на весь период вегетации.

Наибольший эффект от рядкового внесения дает гранулированный суперфосфат при норме внесения P10-20. При достаточном увлажнении после зерновых или пропашных культур вместо суперфосфата можно использовать комплексные удобрения, например, нитрофоску, аммофос, диаммофос. В опытах ВИУА, прибавка от внесения рядкового удобрения суперфосфата составила на дерново-подзолистой супесчаной почве и легком суглинке — 2,3 ц/га, на тяжелосуглинистой — 2,4 ц/га, на серой лесной — 1,6 ц/га, на выщелоченном черноземе — 1,5 ц/га. Прибавка зерна в расчете на 1 кг Р2О5 при рядковом внесении составила 20,2 кг, вразброс — 6,9 кг.

Подкормки

Подкормки применяют в качестве дополнительного приема к основному удобрению в районах достаточного увлажнения, а также в случае, если до посева не вносили или были не полностью внесены удобрения. Оптимально подкормки проводить в период кущения азотными удобрениями.

Согласно данным ВИУА, подкормка азотом в расчете 15 кг/га в фазу кущения дала прибавку в условиях Северо-Западной зоны в среднем за 3 года 2,1 ц/га (урожайность на контроле — 28,1 ц/га). В опытах НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны подкормка азотными удобрениями в норме расхода 30-45 кг/га в начале фазы кущения повысила урожайность на 2,3 ц/га, или на 14%.

Подкормки азотными удобрениями в фазах кущения — цветения способствуют повышению качества зерна. Их проводят с учетом данных листовой диагностики питания растений. Подкормки можно совмещать с обработкой ретардантами и гербицидами.

Система обработки почвы

Основной задачей обработки почвы под яровую пшеницу в основных зонах возделывания является накопление и сохранение влаги осенне-зимних осадков и борьба с сорной растительностью.

В европейской части России подготовка почвы заключается в осеннем лущении стерни с последующей вспашкой с предплужниками и предпосевной культивации. При распространении малолетних сорняков лущение проводят дисковыми лущильниками на глубину 6-8 см с последующей гребнистой вспашкой на глубину 20-22 см после отрастания сорняков. При распространении многолетних корнеотпрысковых сорняков проводят две обработки: первая — дисковыми лущильниками на глубину 6-8 см сразу за уборкой предшественника; вторую — после появления розеток лемешными лущильниками на 12-14 см с боронованием. Зяблевую вспашку выполняют после повторного отрастания сорняков на глубину 25-27 см. После пропашных предшественников (картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника) проводят дискование в двух поперечных направлениях с последующей вспашкой плугами с предплужниками. В условиях развития водной эрозии обработку проводят поперек склона, для уменьшения стока вод возможно обвалование, для чего на одном корпусе плуга удлиняют отвал на 25-30 см.

На Юге и Юго-Востоке России при посеве яровой пшеницы после зерновых и зернобобовых культур для этого проводят лущение стерни дисковыми лущильниками, например, ЛДГ-10, ЛДГ-15, и раннюю глубокую зяблевую вспашку плугами с предплужниками (ПЛН-6-35, ПЛН-5-35). При влажной погоде лущение снижает засоренность посевов. В засушливые годы семена сорных растений на взлущенном поле плохо прорастают из-за недостатка влаги, поэтому эффективность приема резко снижается.

Зябь в большинстве районов не боронуют, оставляя в гребнистом состоянии. Однако в условиях засушливых степных районов, где бывает мало осенних осадков и снега в зимний период, гребни зяби под влиянием перепадов температур ночью и днем в конце осени сильно иссушаются. Кроме того, сильные ветры сдувают с полей верхний пересушенный слой почвы. Поэтому в таких районах проводят раннюю глубокую вспашку плугами с предплужниками с одновременным выравниванием поверхности почвы. Такая зяблевая обработка позволяет больше накопить влаги за летне-осенний период и лучше её сохранить.

В зимний период проводят снегозадержание снегопахами СВУ-2,6 или УВС-9. Весной для закрытия влаги выполняют боронование БЗТС-1 или БЗСС-1. Выполняют предпосевную культивацию на глубину заделки семян культиваторами КПС-4 или комбинированным агрегатом РВК-3,6.

В лесостепной зоне преимущественно применяется отвальная обработка на глубину 20-22 см, при риске развития эрозии — безотвальная.

В Зауралье, прилегающих районах Западной Сибири и Северного Казахстана обычная зяблевая обработка не эффективна. Ежегодная отвальная обработка плугами распыляет почву, подверженную ветровой эрозии. Зимой сильные ветры сдувают снег с зяби, а на легких почвах вместе со снегом выдуваются также распыленные частицы. В этих условиях применяют противоэрозионную система безотвальной обработки почвы плоскорежущими орудиями с оставлением стерни на поверхности (плоскорезная обработка почвы). Такая обработка позволяет снизить негативное действие ветровой эрозии, способствует повышению урожайности на 2-3 ц/га по сравнению с отвальной обработкой.

Глубина плоскорезной обработки зависит от типа почвы и составляет от 12 до 27 см. Паровые поля на легких почвах обрабатывают на глубину 12-14 см.

После непаровых предшественников в степной зоне проводят плоскорезную обработку на глубину 10-14 см, в засушливые годы её заменяют обработкой игольчатыми боронами.

Согласно многолетним наблюдениям ВНИИЗХ, содержание влаги в метровом слое почвы до посева при осенней отвальной обработке плугами было 73 мм, при безотвальной — 93 мм.

В степных районах Западной Сибири и Северного Казахстана паровые поля, как правило, начинают обрабатывать ранней весной культиваторами-плоскорезами типа КПП-2,2, которые подрезают сорные растения, рыхлят почву на глубину 8-10 см, сохраняя при этом на поверхности поля 85-90% стерни. Через 18-20 дней проводят вторую обработку на глубину 10-14 см, за лето обработку выполняют 3-4 раза. В летний период для ухода за парами применяют также штанговый культиватор КШ-3,6, предназначенный для обработки на глубину 5-10 см. На полях, засоренных пыреем, в летний периоды пары обрабатывают тяжелыми культиваторами КПЭ-3,8 на глубину до 16 см. В конце августа проводят рыхление на глубину 25-27 см плоскорезом-глубокорыхлителем КПГ-250. При последней обработке уничтожаются многолетние корнеотпрысковые сорняки, улучшается водопроницаемость почвы. Для закрытия влаги на полях с сохранившейся стерней проводят боронование игольчатой бороной БИГ-ЗА. Посев, подрезание сорняков и прикатывание почвы выполняют одновременно с использованием стерневых сеялок СЗС-2,1 или СЗС-9.

Таблица. Влияние отвальной и безотвальной обработки почвы на урожайность яровой пшеницы

| Опытное учреждение | Число лет опыта | Средняя урожайность (ц/га) при посеве | |

|---|---|---|---|

| при зяблевой обработке отвальными плугами | по осенней обработке безотвальными орудиями | ||

| ВНИИЗХ | 7 | 9,5 | 12,8 |

| Целиноградская сельскохозяйственная опытная станция | 9 | 7,7 | 10,6 |

| Семипалатинская государственная областная сельскохозяйственная опытная станция | 3 | 10,5 | 13,4 |

| Кустанайская областная государственная сельскохозяйственная опытная станция | 6 | 7,2 | 11,3 |

| СибНИИСХоз | 5 | 10,8 | 13,4 |

| Уральская сельскохозяйственная опытная станция | 4 | 7,5 | 13,0 |

При высокой засоренности овсюгом осенью проводят обработку игольчатой бороной для заделки семян. Весной по мере отрастания выполняют плоскорезную обработку на глубину 8-10 см, или, при отсутствии многолетних видов, обрабатывают игольчатыми боронами.

Поля, засоренные пыреем, осенью вспахивают на глубину залегания корневищ, в весенне-летний период проводят механическую и химическую обработки.

Безотвальная обработка почвы эффективна на чистых полях. На сильно засоренных её сочетают с отвальной, прежде всего во влажные годы.

В Нечерноземной зоне эффективным приемом повышения урожая яровой пшеницы является углубление пахотного слоя. Согласно многолетним данным Менделеевского опытного поля (Пермская область), углубление пахотного слоя с 16 до 22 см после льна дало прибавку урожая в среднем на 4,1 ц/га.

Предпосевная обработка также должна обеспечивать максимальное сохранение накопленной за зимний период влаги, уничтожение сорной растительности и качественную подготовку поля для посева. Для этого ранней весной зябь боронуют и культивируют. В условиях сухой степи потеря 10 мм влаги приводит к снижению урожайности пшеницы на 1 ц/га. Боронование начинают при подсыхании верхушек гребней, после чего сразу проводят предпосевную культивацию поперек направлению вспашки на глубину посева семян.

В НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны перепашка зяби на глубину 15-16 см позволила получить урожай яровой пшеницы 17,2 ц/га, культивация зяби на глубину 7 см — 16,9 ц/га, при рыхлении чизель-культиватором на 18 см — 19,6 ц/га. В производственных условиях часто наблюдается еще больший эффект от замены перепашки глубоким рыхлением.

На легких почвах ограничиваются одним боронованием. После глубокой предпосевной культивации хороший результат дает прикатывание тяжелым катком для создания благоприятных условий прорастания семян, равномерного появления всходов, кущения и урожайности. Согласно данным кафедры растениеводства ТСХЛ, прибавка урожая яровой пшеницы от предпосевного прикатывания кольчатым катком составила 2,1 ц/га.

При подготовке почвы для лучшего выравнивания поверхности почвы эффективно использовать шлейфы и волокуши (отдельно или в агрегате с боронами).

При сильном уплотнении тяжелых подзолистых и солонцеватых почв за зимний период проводят рыхление на глубину 10-12 см плоскорезами (вместо перепашки отвальными плугами) с одновременным боронованием. На чистых и рыхлых окультуренных полях ограничиваются боронованием вместо предпосевной культивации, чтобы избежать дополнительного иссушения почвы и ускорить сроки посева.

При безотвальной обработке почвы для ранневесенней обработки можно применять игольчатые бороны, дисковые лущильники. По вспаханной зяби — зубовые бороны. При теплой весне для лучшего подавления появляющихся сорняков возможно проведение двух обработок. Для предпосевной обработки используют культиваторы, а при засоренности овсюгом — дисковые лущильники в агрегате с боронами. На чистых полях возможно проведение посева сразу стерневыми сеялками.

Накопление влаги

Для получения высоких и устойчивых урожаев яровой пшеницы большое значение имеет приемы снегозадержания, что доказано многочисленными опытами и практикой хозяйств. Затраты труда и средств на проведение этих приемов окупаются повышением урожая.

В опытах НИИСХ Юго-Востока в среднем за 20 лет урожай яровой пшеницы при применении приемов снегозадержания был на 3,8 ц/га выше,чем на участках без снегозадержания. На Западно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции, согласно многолетним данным, прибавка урожая составляла 4,5-5 ц/га.

Согласно данным Волгоградской сельскохозяйственной опытной станции, снегозадержание также способствует эффективному использованию удобрений. В среднем за 3 года урожайность без снегозадержания и удобрений составляла 7,9 ц/га, с минеральными удобрениями —до 12,4 ц/га.

В степных районах Западной Сибири и Северного Казахстана в качестве приема снегозадержания применяют кулисы. Например, в пятилетних опытах Славгородской опытной станции (Алтайский край) на полях с кулисами толщина снежного покрова выросла с 10 до 47 см, урожайность повысилась на 6,3 ц/га.

Для задержания снега на паровых полях в летний период высевают высокостебельные культуры, например, подсолнечник или горчицу, по 2-3 ряда через каждые 10-12 м.

В степной зоне для кулис больше подходит горчица, которую высевают в первой декаде июля, норма высева — 0,5 кг/га таким образом, чтобы на 1 погонный метр приходилось 20-30 растений. Для лесостепной зоны больше подходит подсолнечник с шириной междурядий 70 см, посев проводят в первой половине июня, с расстоянием между кулисами 20-24 м.

На полях, занятых кукурузой или подсолнечником, при уборке оставляют по 2-3 ряда несрезанных стеблей каждые 15-18 м. При уборке злаковых культур оставляют полосы с более высокой стерней. В районах, в которых наблюдается большой снежным покровом, прием снегозадержания проводят тракторными снегопахами. Снежные валы нарезают поперек направлению господствующих ветров при высоте снежного покрова более 12-15 см с расстоянием между ними 4-5 м. После прохода снегопаха толщина снега между валами должна оставаться не менее 5 см. Зачернение снежных валов почвой не рекомендуется.

Хорошо выполненное снегозадержание способствует более глубокому (до 1 м) промачиванию почвы.

Для накопления влаги также используется задержание талых вод, которое защищает верхний плодородный слой почвы от смывания. Для этого применяют глубокую гребнистую зяблевую вспашку поперек склонов, нарезку земляных валиков, лунок, устраивают плотины или запруды в местах стока вод с отводом их на поля.

Посев

Подготовка семян

В качестве посевного материала используют полновесные, зрелые и здоровые семена, которые позволяют получить равномерные всходы и обеспечить высокий урожай. Всхожесть и энергию прорастания семян, не завершивших послеуборочное дозревание, можно повысить путем обогрева на солнце в течение 5 дней или в зерносушилках.

Масса 1000 семян для мягкой пшеницы — 35-40 г, твердой — более 40 г. Сила роста должная быть для мягкой не менее 80%, для твердой — не менее 70%. На крупных агропредприятиях целесообразно использовать 2-3 районированных сорта, различающихся длительность вегетации. Рекомендуемое соотношение среднеспелых и среднепоздних сортов для сухой степи — 1:1,5; для умеренно-засушливой степи — 1,5:1; для лесостепи — 2:1.

Согласно данным опытов НИИСХ Северо-Востока, воздушно-тепловая обработка в среднем за 3 года позволила повысить урожайность на 2,6 ц/га. Уральским НИИСХ предложено проводить обогрев сухих семян в зерносушилках при температуре теплоносителя 60°С и семян 45°С в течение 3 ч. Энергия прорастания при этом повышалась на 5-30%, лабораторная и полевая всхожесть — на 5-10%, урожайность — на 3-4 ц/га.

Против твердой и пыльной головни семена перед посевом протравливают аналогично семенам озимой пшеницы.

Для протравливания семян от болезней применяют:

- пыльная головня — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола), Дивиденд Стар (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), Колфуго Супер (200 г/л карбендазима), Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Витавакс (375 г/кг карбоксина + 375 г/кг тирама), Феразим (500 г/л карбендазима), Фенорам Супер (470 г/кг карбоксина + 230 г/кг тирама), Витарос (198 г/кг карбоксина + 198 г/л тирама), Байтан Универсал (150 г/кг триадименола + 25 г/кг имазалила + 20 г/кг фуберидазола), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Агат-25К (титр 50-80 млрд до инактивации);

- твердая головня — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола), Дивиденд Стар (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), Колфуго Супер (200 г/л карбендазима), Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Витавакс (375 г/кг карбоксина + 375 г/кг тирама), Феразим (500 г/л карбендазима), Фенорам Супер (470 г/кг карбоксина + 230 г/кг тирама), Витарос (198 г/кг карбоксина + 198 г/л тирама), Байтан Универсал (150 г/кг триадименола + 25 г/кг имазалила + 20 г/кг фуберидазола), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Винцит Форте (37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабевдазола + 15 г/л флутриафола), Агат-25К (титр 50-80 млрд до инактивации);

- карликовая головня — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола);

- гельминтоспориозная корневая гниль — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола), Дивиденд Стар (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), Колфуго Супер (200 г/л карбендазима), Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Витавакс (375 г/кг карбоксина + 375 г/кг тирама), Фенорам Супер (470 г/кг карбоксина + 230 г/кг тирама), Витарос (198 г/кг карбоксина + 198 г/л тирама), Байтан Универсал (150 г/кг триадименола + 25 г/кг имазалила + 20 г/кг фуберидазола), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Премис Двести (200 г/л тритиконазола), Винцит Форте (37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабевдазола + 15 г/л флутриафола), Фитоспорин-М (Bacllus subtilis штамм 26D, титр не менее 2 млрд живых клеток и спор/г), Вермикулен (Bacllus subtilis штамм Ч13, титр не менее 5 млрд спор/г), Псевдобактерин-2 (титр 50 млрд), Агат-25К (титр 50-80 млрд до инактивации);

- фузариозная корневая гниль — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола), Дивиденд Стар (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), Колфуго Супер (200 г/л карбендазима), Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Витавакс (375 г/кг карбоксина + 375 г/кг тирама), Феразим (500 г/л карбендазима), Фенорам Супер (470 г/кг карбоксина + 230 г/кг тирама), Витарос (198 г/кг карбоксина + 198 г/л тирама), Байтан Универсал (150 г/кг триадименола + 25 г/кг имазалила + 20 г/кг фуберидазола), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Винцит Форте (37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабевдазола + 15 г/л флутриафола), Фитоспорин-М (Bacllus subtilis штамм 26D, титр не менее 2 млрд живых клеток и спор/г), Вермикулен (Bacllus subtilis штамм Ч13, титр не менее 5 млрд спор/г), Псевдобактерин-2 (титр 50 млрд), Агат-25К (титр 50-80 млрд до инактивации);

- прикорневые гнили — Колфуго Супер (200 г/л карбендазима), Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола);

- церкоспореллез — Колфуго Супер (200 г/л карбендазима), Феразим (500 г/л карбендазима), Псевдобактерин-2 (титр 50 млрд);

- церкоспореллезная гниль корневой шейки — Премис Двести (200 г/л тритиконазола);

- септориоза — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола), Дивиденд Стар (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Премис Двести (200 г/л тритиконазола);

- плесневения семян — Дивиденд (30 г/л дифеноконазола), Дивиденд Стар (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола), Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Витавакс (375 г/кг карбоксина + 375 г/кг тирама), Фенорам Супер (470 г/кг карбоксина + 230 г/кг тирама), Витарос (198 г/кг карбоксина + 198 г/л тирама), Байтан Универсал (150 г/кг триадименола + 25 г/кг имазалила + 20 г/кг фуберидазола), Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Премис Двести (200 г/л тритиконазола), Фитоспорин-М (Bacllus subtilis штамм 26D, титр не менее 2 млрд живых клеток и спор/г);

- мучнистая роса — Колфуго Дуплет (200 г/л карбендазима + 170 г/л карбоксина), Байтан Универсал (150 г/кг триадименола + 25 г/кг имазалила + 20 г/кг фуберидазола), Винцит Форте (37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабевдазола + 15 г/л флутриафола), Фитоспорин-М (Bacllus subtilis штамм 26D, титр не менее 2 млрд живых клеток и спор/г);

- снежная плесень — Раксил (500 г/л тирама + 15 г/л тебуконазола), Винцит Форте (37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабевдазола + 15 г/л флутриафола), Агат-25К (титр 50-80 млрд до инактивации);

- ржавчина — Винцит Форте (37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабевдазола + 15 г/л флутриафола).

Сроки посева

Яровая пшеница является культурой с самым ранним сроком посева. Запаздывание с посевом в большинстве районов приводит к снижению урожайности.

Ранние сроки посева в Нечерноземной зоне и на севере Центрально-Черноземной зоны снижают поражаемость фузариозом и ржавчиной, меньше повреждаются гессенской и шведской мухами, меньше страдают от заморозков в осенний период. Для семян пшеницы фузариоз наиболее опасен при температуре почвы около 26°С, тогда как поражаемость при 7-10 °С значительно ниже. Массовый лёт шведской и гессенской мух начинается с наступлением устойчивой теплой погоды. В центральных областях и на Юге и Юго-Востоке ранние посевы успевают до наступления засухи образовать мощную и глубоко проникающую корневую систему, обеспечивающую растения влагой нижних слоев.

Запаздывание с посевом на 5 дней приводит к снижению полевой всхожести на 10-15%, на 10 дней — на 20%.

В Сибири, Зауралье и на севере Казахстана сроки посева отличаются. В районах тайги, подтайги и северной лесостепи пшеницу высевают в ранние и сжатые сроки.

В южной лесостепи и степи при определении сроков посева учитывают климатические особенности. Снежный покров в этих зонах менее мощный, чем в северных районах, сходит с полей рано. Почва оттаивает медленно, а верхний слой сильно иссушается под влиянием постоянных сильных ветров. После схода снега с полей до наступления оптимального срока посева проходит примерно месяца. Здесь часто имеют место возвраты длительных похолоданий и весенние заморозки. Устойчивое прогревание почвы на глубине посева приходится на начало мая, в отдельные годы — на конец апреля. Особенностью этих районов является засушливая весна и начало лета, более влажная вторая половина лета.

Источник