Сидераты в природном земледелии.

Сидераты в природном земледелии. Беспахотная сидерация. Минимальные обработки почвы. Мульчирование. Выращивание сидератов.

Бережное отношение к растительным остаткам и органическому веществу почвы – это основной арсенал Земледелия. Теперь чаще говорят, это – методы «ПРИРОДНОГО земледелия», потому что «Земледельцами» стараются называть себя все аграрии, даже занимающиеся почворазрушающим агрохимическим сельским хозяйством.

Там, где нет возможности применять сверхинтенсивные агротехники «по природному типу», основанные на «активной мульче» ТУТ , или агротехники «полевого компостирования» ТУТ , земледельцы обращаются к более доступным вариантам. А остаются в нашем распоряжении варианты с выращиванием сидератов и минимальной обработкой почвы.

Минимальные обработки почвы и беспахотная сидерация – что это такое? Как это совмещать и использовать на практике?

Конечно, когда сталкиваешься со значительным количеством растительных остатков от сидератов, очень просто испугаться и засомневаться….

1…Если Земля «потратила» силы на производство этого зеленого богатства, возможно ли «не ограбить» ее, не закопав все это «обратно»?

2…Какая же польза от этого «богатства», если его не закопать в землю?

3….Если нет сил закапывать? Скосить и сжечь на «удобрение» — золу? Отнести в компостную кучу?

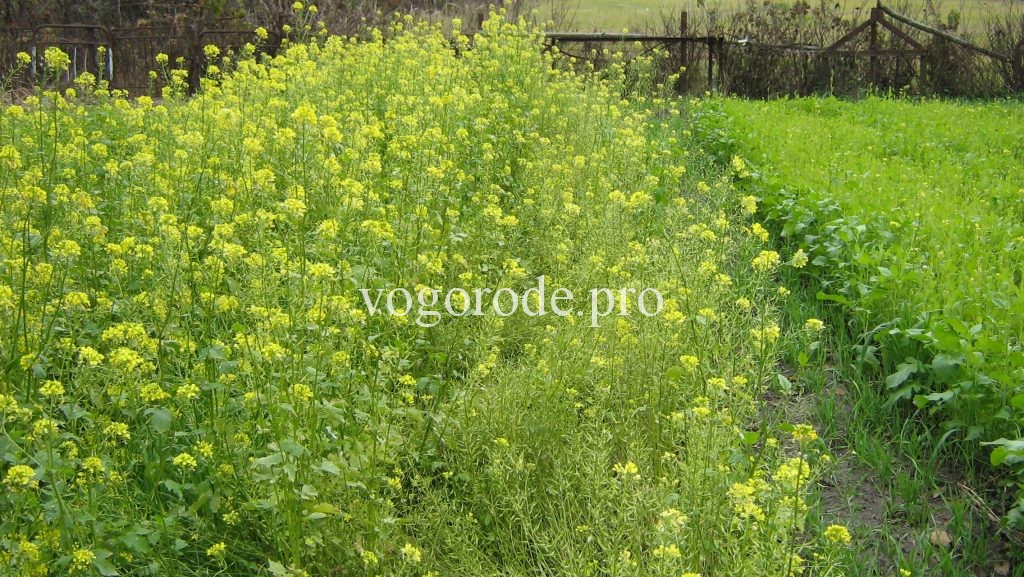

Не стану скрывать, когда я был более силен, чем разумлен, я закапывал в землю и вот такие замечательные сидераты.

В майско-июньскую жару, вместе с потом и многими нехорошими словами, из меня уходила любовь к традиционным в те годы копательно-пахотным агротехникам.

Бог не дал мне загнуться в тяжких и вредных для земли трудах, познакомил с опытным агрономом-земледельцем. Оказалось, главное, это — позволить земле трудиться, жить, производить, родить…. И то, что в этой жизни и труде рождено, не разрушить, не сгубить, не сжечь, не сгноить. А копание и пахота, наш физический труд, не естественный для живых природных систем — не меньше чем огонь способствуют разрушению того, что производят, родят наши растения и земля.

Минимальная обработка почвы – (беспахотное земледелие) – была разработана и описана Русским Агрономом Евгением Овсинским в 1906 году. На своих полях он оставил только рыхление самого верхнего слоя почвы, необходимое для посева семян и сохранения почвы от пересыхания. Такое рыхление (боронование), после дождя или полива, многие применяют и сегодня, на огородах, называя это «СУХИМ ПОЛИВОМ». А многие и эту операцию заменяют мульчированием.

Беспахотная агротехника Овсинского в начале 20-го века стала называться НОВОЙ СИСТЕМОЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, в противовес уже развитой тогда минерально-пахотной системе, с применением плугов и минеральных удобрений. И в начале 20-го века, без минеральных удобрений, перекапывания почвы, закапывания в почву навозов и компостов, агрономы-земледельцы умели получать такие же урожаи, какие в начале 21-го века получает агрохимическое, минерально-пахотное сельское хозяйство.

Урожайность в агрохимических агротехниках всегда обеспечивается ускоренной минерализацией, которой сопутствует ИСЧЕЗНОВЕНИЕ органического вещества почвы, и снижением естественного плодородия почвы. Снижение почвенного плодородия и РАЗРУШЕНИЕ почвы маскируются, до определенного момента, запахиванием компостов, навозов, минеральных удобрений и АГРОХИМИЧЕСКОЙ СИДЕРАЦИЕЙ («зеленым удобрением», закапыванием в землю огромной массы молодых сидератов).

БЕСПАХОТНАЯ СИДЕРАЦИЯ

В середине 20-го века в СССР появились агрономы, которые вопреки предписаниям и правилам, на свой страх и риск, перестали запахивать-закапывать выращенную сидеральную массу. Органическое вещество стало образовываться, но перестало ускоренно разлагаться – минерализоваться. Оно получило возможность накапливаться в почве до своего возможного максимума. В Белгородской области этим занимался Виталий Гридчин. Скорее всего, в других регионах находились свои талантливые земледельцы. Урожайность стала прирастать за счет почвообразования.

Стала восстанавливаться почва, и при этом стала расти урожайность. Гридчин в противовес агрохимической сидерации ввел беспахотную.

Гридчин делал это примерно одинаково, и на огромных полях, и на собственном огороде выращивая сидераты, без всякой их запашки и закапывания. Обработка почвы на глубину граблей. Минимальная обработка — без оборота пласта, или 5-7 см. Есть еще нулевая обработка. Вообще ничего не рыхлится. Технология прямого сева. Этот вариант я вам покажу на примере чеснока позже.

Чрезвычайно важно, что БЕСПАХОТНАЯ СИДЕРАЦИЯ органически вписывается в агротехники с минимальной обработкой почвы. Она является развитием НОВОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ Овсинского. Она особенно насущна при выращивании тех культур, которые дают нам неплохой урожай, но производят относительно немного растительных остатков. А это, почти все наши огородные культуры. Далее рассмотрим минимальную обработку почвы на больших площадях — ТУТ ,

Минимальная обработка почвы и сидераты на маленьких грядках — ТУТ

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

©Виктор Гетман (2016) — страница автора.

Источник

Всего несколько растений и почва как новенькая. Оздоравливаем участок без перекопки с помощью сидератов

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Те, кто любит «копаться в земле», давно осознали, что главный секрет успеха — в почве. От того, насколько она плодородная, напрямую зависит урожай любых культур: плодовых, ягодных, овощей или корнеплодов.

Плодородная почва. Понятие «плодородие» включает в себя несколько важных составляющих. Это не только количество гумуса. Это еще и структура почвы, ее способность проводить воздух и удерживать влагу. Это биологическая активность почвы, т.е. населенность дождевыми червями и полезными микроорганизмами.

Здоровая почва не только дарит нам высокие урожаи. Вкус плодов и ягод, выращенных на ней, гораздо ярче. Растения меньше подвергаются болезням, если в почве достаточно полезных бактерий и грибков, которые противостоят патогенной микрофлоре.

Не все дачники являются счастливыми обладателями участка на черноземе, слой которого 2.16 м, как у того знаменитого «куба чернозема», что более ста лет назад был представлен на Парижской выставке.

Кому-то достались в обработку тяжелые глинистые или кислые дерново-подзолистые почвы, другие разбили огород на бедных супесчаных почвах. Но, как в поговорке, «терпение и труд все перетрут». Заядлого дачника трудности закаляют и раззадоривают.

Природа и огород. Органическое земледелие, которое становится все более популярным, приучило нас к мульче и сидератам. Эти явления воспринимаются, как приметы нашего времени, между тем выращивание сидератов применялось еще 2 тысячи лет назад.

Сидераты позволяют нам приблизиться к естественным условиям, которые создает природа. Ведь в дикой природе происходит естественный круговорот: травы вырастают, отцветают, полегают и перепревают, превращаясь в верхний слой земли. Все питательные вещества, которые были вынесены из почвы, возвращаются в нее при разложении органики. Растительные остатки становятся пищей для дождевых червей, а позже различных полезных микроорганизмов.

Ситуация на обычном огороде кардинально отличается. Мы выращиваем то, что нам нужно, убираем урожай, уносим с поля ботву. У идеальных хозяев участок выпалывается до последней травинки, и земля стоит голой до следующей весны. У нерадивых после уборки урожая огород зарастает сорняками, они осеменяются, создавая постоянный объем работ по прополке на следующие годы.

Польза сидератов. И лишь немногие находят в себе силы на то, чтобы после уборки урожая посеять сидераты. Конечно, это дополнительная работа. Но она не такая большая, ведь для посева сидератов перекапывать землю не нужно (не обязательно), достаточно провести посадочную борозду тяпкой или плоскорезом. А если понимать пользу от сидератов, найти дополнительные силы на их посев становится проще.

Сидераты дают целую кучу плюсов. Сеют их густо, растут они быстро, так что вместо сорняков к осени на огороде будут зеленеть сидеральные культуры. А значит, полоть придется чуть меньше.

Большинство сидеральных культур, за исключением фацелии, имеют мощную корневую систему. Корни уходят на большую глубину, распространяются широко, разрыхляя почву. Это особенно важно для тяжелых глинистых почв. Рыхлая почва лучше насыщается кислородом, который так необходим полезным бактериям. А вот многие патогенные грибки и болезнетворные бактерии как раз лучше размножаются без доступа воздуха.

После перепревания корни и зеленая масса становятся пищей для почвенных обитателей. Дождевые черви питаются и размножаются, а ведь именно они превращают органику в гумус. Богатая гумусом почва дает питание для полезных микроорганизмов. И чем их больше, тем меньше болеют растения. Обогащение почвы органикой особенно важно для бедных песчаных почв, у которых самый низкий процент содержания гумуса. Но гумуса не бывает много, помните о тех 2.16 м?

Растения из разных семейств входят в симбиоз с полезными почвенными грибами, образуется микориза, которая потом будет стимулировать корнеобразование культурных растений.

Почва, укрытая слоем сидератов, не подвергается ветровой эрозии. Это очень важно особенно в засушливых регионах, где любой открытый участок земли под действием солнца и ветра иссушается и пылит. Если участок расположен на склоне, корни сидератов будут препятствовать водной эрозии, не дадут плодородному слою смываться дождевыми и талыми водами.

Особенности разных сидератов. У выращивания сидератов есть свои нюансы. Их нужно знать, чтобы польза была максимальной, а вред полностью отсутствовал. Да, сидераты могут нанести и вред.

Все сидеральные культуры можно разделить по семействам: крестоцветные, бобовые и злаковые.

- Крестоцветные: горчица белая, редька масличная, рапс.

- Бобовые: люпин, вика, клевер, люцерна, донник.

- Злаковые: рожь, овес, пшеница.

- Особняком стоят гречиха и фацелия.

Если постоянно выращивать один вид сидератов, могут начаться проблемы.

Сидераты из семейства крестоцветных отличаются быстрой всхожестью, бурным ростом, они образуют хорошую листовую массу. Фитонциды, которые они выделяют в почву, подавляют рост патогенов. Но эти растения поражаются теми же болезнями, что и капуста. Поэтому не стоит сажать капусту после горчицы, велика вероятность заражения ее килой. Кроме того, эти культуры любит крестоцветная блошка. При активном использовании сидератов семейства крестоцветных этого вредителя становится в разы больше.

Сидераты семейства бобовых имеют глубокие корни, которые хорошо рыхлят почву. Они медленно всходят, но потом наверстывают упущенное время, наращивая хорошую зеленую массу. Если почва достаточно плодородная и рыхлая, то на корнях бобовых образуются клубеньковые бактерии, которые обогащают почву азотом. Но даже у этих культур есть свои минусы.

Большинство растений из этого семейства — многолетники. Наилучший эффект достигается через год-два выращивания их на одном месте. Это значит, что грядки временно выпадут из оборота. При более длительном выращивании бобовые развивают такие мощные корни, что выкопать их очень сложно.

Фацелия замечательно растет, очень красиво цветет, прогоняет из почвы нематоду и проволочника, но корни ее не такие глубокие, как у крестоцветных. Да и растет она хорошо, если почва уже достаточно плодородная. На бедной почве лучше сеять гречиху, эта культура способна расти на самых измученных землях.

Больше разнообразия, больше пользы. Наилучшего результата можно достичь, если не зацикливаться на одном виде сидератов, а создать подобие природного разнотравья. Так и эффект будет более широким, и вред не таким ярко выраженным. Но не стоит смешивать семена культур из разных семейств в одну кучу. У них разная скорость прорастания. К тому моменту, когда люпин надумает всходить, горчица или фацелия уже создадут ковер, и света ему не достанется. Кроме того, есть такой процесс, как аллелопатия. Каждое растение для собственной защиты выделяет в почву вещества, которые подавляют или тормозят рост других растений.

Сидераты лучше высевать рядами, чередуя разные культуры. Между рядами достаточно выдержать 15 см. У горчицы и фацелии мелкие семена, их сеют довольно щедро. Семена белого люпина довольно крупные, их можно сеять, как горох. Белый люпин хорош тем, что это однолетнее растение. Семена злаков и гречихи среднего размера, их можно не жалеть.

В идеале было бы проводить посев сидератов сразу после уборки урожая, по мере созревания различных культур. Освободились грядки после выкопки озимого чеснока — засеяли их, убрали лук — посеяли сидераты и т.д, пока не будет убран весь урожай и не будет засажен сидератами весь огород.

Если вы не поленитесь и сделаете так уже в этом году, в следующем вас ждет приятный сюрприз. Почва станет мягкой, рыхлой, а урожай порадует. При летне-осеннем посеве сидератов нет нужды заделывать их в почву. Максимум, что можно сделать, это скосить их глубокой осенью или просто примять, хотя ветер и дождь справятся с этой задачей и без нас. За зиму органика перепреет, и весной нам останется только радоваться результату.

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Home » Агрохимия » Зеленые удобрения (сидераты)

Популярные статьи

Зеленые удобрения (сидераты)

Зеленые удобрения — свежая растительная масса, запахиваемая в почву для обогащения её органическим веществом и питательными элементами.

Сидераты — растения, выращиваемые в качестве зеленого удобрения.

Сидерация — прием обогащения почв зелеными удобрениями.

Зеленые удобрения оказывают на свойства почвы, урожай и качество сельскохозяйственных культур такое же действие, как и подстилочный навоз.

Научные основы применения зеленых удобрений

1. Зелёное удобрение — источник органического вещества и азота в почве. При запашке зеленой массы сидератов 35-40 т/га в почву попадает 150-200 кг азота, что равноценно 30-40 т навоза. Коэффициент использования азота зеленого удобрения в первый год в 2 раза выше, чем коэффициент навоза. Бобовые сидераты обогащают пахотный слой доступным фосфором, калием и другими элементами. Например, на легких почвах в Вуберне (Великобритания) ежегодное запахивание сидератов на протяжении 7 лет увеличило содержание органического вещества на 10%, на Ротамстедской опытной станции применение зеленого удобрения в течение 30 лет накопило органического вещества в почве 35 т/га. В Баварии (Германия) применение зеленого удобрения на суглинистой почве в течение 25 лет повысило содержание гумуса с 2,2-2,3% до 2,8%, тогда как при внесение только минеральных удобрений снизило содержание гумуса до 1,9%.

Зеленое удобрение влияет на фракционный состав гумуса. Например, в длительных опытах на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве зеленая масса люпина повысила содержание гуминовых кислот на 20-30%, абсолютное и относительное содержание фульвокислот уменьшалось. В условиях Средней Азии на типичных сероземах промежуточные культуры на зеленое удобрение вместе с посевами люцерны в хлопково-люцерновых севооборотах улучшили баланс гумуса, способствовали мобилизации и накоплению доступного для растений фосфора из малорастворимых фосфатов.

2. Зелёное удобрение улучшает агрохимические, физико-химические и физические свойства почвы: нейтрализуется избыточная кислотность почв, повышается сумма поглощенных оснований, снижаются гидролитическая кислотность и содержание подвижного алюминия, повышается связность песчаных и супесчаных почв.

На серой лесной среднесуглинистой почве Северного Зауралья запашка сидератов снижает объемный вес почвы 10-сантиметрового слоя на 0,07-0,11 г/см 3 , в слое 10-20 см — на 0,06-0,12 г/см 3 . Согласно данным Донского зонального НИИСХ, по снижению объемного веса сидераты эквивалентны 20-30 т навоза на 1 га. В Дагестане зеленые удобрения при террасировании склонов за 4 года в среднем уменьшили объемный вес в слое 40 см на 9,5%, содержание гумуса в пахотном слое повысилось на 0,54-0,71%.

3. За счет повышение содержания гумуса и улучшение агрохимических и агрофизических свойств почвы усиливается биологическая активность почв, почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, улучшается воздушное питание растений, активизируется деятельность почвенной микрофлоры. Количество микроорганизмов в 30-сантиметровом слое от запашки сидератов увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению с контролем, при сочетании с минеральными удобрениями — в 2-3 раза.

Запашка пожнивной гречихи на зеленое удобрение на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой слабоокультуренной почве Московской области с массой 200-300 ц/га повысила биологическую активность почвы, увеличила содержание нитратного азота в результате интенсивной минерализации органического вещества.

Положительный эффект от посева под зиму рапса, горчицы, ржи, ячменя, вики туркменской получен в условиях Узбекистана. Посеянные в сентябре-октябре, к началу апреля они накапливают свыше 25-40 т/га надземной зеленой массы, запашка такого количества органической массы улучшает свойства почвы, активизирует микробиологическую активность, повышается содержание нитратов, сапрофитных микроорганизмов и актиномицетов. Все это способствует улучшению фитосанитарного состояния почвы, в том числе борьбе с вилтом, поэтому рекомендованы зимние посевы промежуточных культур в растущий хлопчатник, в первую очередь на зараженных вилтом полях.

По данным полевых опытов Тимирязевской сельскохозяйственной академии, применение зеленых удобрений в чистом виде и в сочетании с соломой приводит к изменению видового состава спорообразующих бактерий: растет доля бацилл, использующих минеральный азот почвы, что является показателем интенсивного разложения органического материала.

4. Зелёное удобрение — звено интенсивного земледелия, выполняющее функцию защиты окружающей среды от загрязнения. С развитием химизации земледелия, увеличением применения минеральных удобрений возрастают потери биогенных элементов в результате смыва с поверхности, миграции в глубокие слои почвы, усиления денитрификации. Причем, чем больше пашня не занята растительностью, тем больше эти потери. Промежуточные сидераты, прежде всего многолетний люпин, вегетирующий осенью и весной между культурами севооборота, предотвращают потери питательных элементов, защищают от процессов водной и ветровой эрозии, являясь таким образом элементами почвозащитной системы земледелия.

Пожнивные посевы применяются в орошаемых районах Средней Азии, во влажных субтропиках побережья Кавказа и Закавказье.

5. Зелёное удобрение выполняет фитосанитарную роль. Например, запаханная растительная масса многолетнего люпина уменьшает поражение клубней картофеля паршой, что особенно важно при выращивании семенного картофеля. В опытах НИИ земледелия и животноводства западных районов Украины на участках, на которых запахивали люпин в годы с большим количеством осадков, доля пораженных клубней составляла 1-2%, тогда как на участках без люпина — 7-8%.

Большой вред сельскохозяйственным культурам наносят фитопатогенные грибы, вызывающие корневые гнили. Носителями инфекции корневых гнилей являются растительные остатки и семена. Чем быстрее происходит разложение органических остатков в почве, тем быстрее гриб выводится из состояния покоя, а почва освобождается от инфекции. Пожнивные сидераты способствуют увеличению количества актиномицетов, которые являются антагонистами возбудителя корневой гнили, а также сапрофитной микрофлоры, ускоряющей минерализацию растительных остатков.

Систематическое научно обоснованное использование зелёного удобрения в комплексе с другими агротехническими приемами способствует повышению рентабельности сельскохозяйственного производства. Особенно высокая эффективность от зеленых удобрений отмечается на легких песчаных почвах с плохими агрохимическими, физико-химическими, биологическими и водными свойствами. В районах Центральной Нечерноземной зоны на долю легких почв приходится около 20% пашни, в отдельных областях, например, Брянской и Владимирской — до 50-60%.

Источник