Азотная промышленность и производство удобрений в России

Основными сферами деятельности современной азотной промышленности России, основы которой были заложены в 1927 году с запуском Чернореченского химического завода, являются:

- получение водорода методом паровой конверсии (риформинга) метана и природного газа,

- производство аммиака и азотной кислоты,

- выпуск на их основе комплекса азотных удобрений.

К числу последних из перечисленных продуктов азотной отрасли относятся органические и неорганические соединения, имеющие в своём составе азот, а именно:

- мочевина (карбамид) и цианамид кальция – амидные удобрения;

- аммофос и диаммофос, хлористый аммоний, сульфат, сульфид и карбонат аммония – удобрения аммиачные;

- калиевая, кальциевая и натриевая селитры – нитратные удобрения;

- аммиачная и известково-аммиачная селитры – аммиачно-натриевые удобрения.

Кроме того, аммиак, являющийся важнейшим сырьём для химической промышленности (общемировая выработка его составляет свыше 180 млн т в год) и получаемая из него азотная кислота являются главными компонентами в деле производства взрывчатых веществ, серной кислоты, соды, растворителей.

История технологий

Продолжительное время источником получения селитры (комплекса минералов, имеющих в своём составе аммоний и нитраты группы щелочных и щелочноземельных металлов), служащей в качестве сырья для получения аммиака, а из него – азотной кислоты; являлись месторождения в Чили и Индии. А также простейшие технологии на основе использования органических отходов флоры и фауны, с добавлением ряда горных пород и строительного мусора. Интереснейший исторический факт: Видный французский учёный Гаспар Монж сумел-таки в момент блокады и вызванного ею экономического кризиса, обеспечить революционные силы Французской республики порохом. А произошло это посредством переработки отбросов и навоза под воздействием бактерий.

Долго так продолжаться не могло. Залежи селитры быстро истощались. А переработка мусора мало что давала. Мировая научная общественность пребывала в сильном затруднении в связи с грядущей проблемой отсутствия удобрений для нужд растениеводства, грозящей тотальным голодом. Но целый ряд проведённых крупнейшими европейскими учёными исследований, привёл в начале XX-го века к осуществлению синтеза аммиака, положенного в основу функционирования современной азотной промышленности.

Роль азота в жизни растений

В это же самое время крупнейший специалист в области агрохимии – российский академик Д. Н. Прянишников проанализировав международный опыт земледелия, приходит к выводу о важности обеспечения культурных растений азотом. Впоследствии жизнь подтвердила его умозаключения.

Сейчас из 214 млн т производимых в мире удобрений 57% падает на долю азотных. 24% – на фосфорные, остальное – на калийные. Развивающиеся страны мира: Китай, Индия, Индонезия, Бразилия быстрыми темпами наращивают их выпуск. Ситуация такова, что лидирующие позиции по выпуску азотных удобрений удерживают:

Список крупнейших экспортёров возглавляют:

- Россия – 9,1 млн т,

- Китай – 7,2 млн т,

- Нидерланды – 2,6 млн т.

А всё потому, что азот является важнейшим химическим элементом живой клетки. Входя в состав белков, хлорофилла, нуклеиновых кислот, ферментов, фосфатидов, витаминов, алкалоидов, он активно воздействует на процессы фотосинтеза и обмена веществ, запуская, регулируя и ускоряя рост и развитие самих растений. Его недостаток или отсутствие приводит к замедлению процесса созревания плодов, подверженности болезням, вплоть до полного прекращения роста и гибели самих растений.

Производство удобрений

Две третьих изготавливаемых и употребляемых азотных удобрений (в 2019 году их было выпущено 23,95 млн т) в нашей стране составляют аммиачная селитра и мочевина. Раннее для их производства применялся коксовый газ, что обуславливало привязку предприятий к объектам металлургической отрасли. Сегодня активнее используется газ природный, обеспечивая тем самым взаимодействие с нефтегазовой промышленностью.

Процесс получения аммиака заключается в синтезе его молекул из азота и водорода при повышенном давлении и температуре, проходящем при участии железного катализатора. Азот извлекают из воздуха, а водород является результатом восстановления воды из природного газа, имеющего в своём составе значительное количество метана.

В зависимости от необходимости получения того или иного продукта, последующая технология будет выглядеть следующим образом:

- Аммиачная селитра – реакция нейтрализации азотной кислоты под воздействием аммиака.

- Мочевина – процесс взаимодействия аммиака и углекислого газа.

- Сульфат аммония – итог протекания аммиачного газа сквозь раствор серной кислоты.

И это лишь малая часть технологических особенностей производства, предназначенного для удовлетворения потребностей агропромышленного комплекса. Структуры призванной обеспечить сельскохозяйственной продукцией жителей страны в необходимом объёме – выполнить продовольственную программу. Для осуществления столь важной задачи требуется дальнейшее развитие азотной промышленности, нацеленное на значительное увеличение выпуска азотных удобрений (снижающее импортную зависимость), как одного из приоритетных направлений российской экономики.

Источник

Производство различных видов удобрений

Спрос на удобрения всегда стабилен из-за применения их почти во всех отраслях растениеводства. Фермеры заинтересованы в приобретении составов, улучшающих качественные показатели почвы. В связи с этим открытие бизнеса, связанное с производством удобрений, станет перспективным и прибыльным решением.

Оформление предприятия

Зарегистрировать бизнес можно в одной из двух форм: ООО или ИП. Небольшой компании с маленькими производственными объемами вполне подойдет статус ИП. Если планируется открытие крупномасштабного проекта с реализацией больших партий продукции, то лучше всего оформить ООО.

Постановка на учет осуществляется по следующему алгоритму:

- подготовка пакета необходимой документации (паспорт, ИНН, заявление о регистрации, квитанция об оплате государственной пошлины);

- обращение в ФНС;

- выбор системы налогообложения;

- получение свидетельства о регистрации в течение 5 рабочих дней.

Оформление статуса ООО происходит в той же последовательности, что и ИП. В этом случае в пакет документов войдут:

- заявление;

- паспорта учредителей;

- решение об учреждении юридического лица;

- сведения об уставном капитале;

- устав общества;

- квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.

Изготовители удобрений не могут в качестве налоговой нагрузки использовать ЕСХН, так как подобная продукция не относится к категории сельскохозяйственной. Данной деятельности подойдет УСН со ставкой 6% от дохода.

При производстве некоторых удобрений понадобятся специальные разрешения на осуществления той или иной деятельности. Так, к примеру, добыча сапропеля требует разрешительного документа службы по экологии и охране природы, поскольку он представляет собой донное отложение, то есть – ил. Также нужно будет получить от местного Роспотребнадзора сертификат, подтверждающий соответствие используемого оборудования и биологических компонентов, прописанным в стандарте нормам. Для запуска производства необходимо получение одобрения на эксплуатацию оборудования и помещения от пожарной службы и СЭС.

Виды удобрений

Удобрения классифицируют в зависимости от их химического состава и происхождения. Соединения неорганического происхождения, включающие в свой состав питательные элементы для сельскохозяйственных растений, относятся к минеральным удобрениям.

Существует 2 вида минеральных удобрений:

- простые – однокомпонентные;

- комплексные – содержащие два и более компонента.

В свою очередь, простые удобрения подразделяются на 3 типа:

Азотные

Все препараты приготовлены на основе азота, содержание которого повышается на участке при внесении этих продуктов в почву. Такие условия благоприятны для роста и развития сельскохозяйственных культур. Азотные минеральные удобрения классифицируются следующим образом:

- Аммиачные – содержат 25-35% азота, обычно подобные составы выпускаются в гранулированной форме и предназначаются для повышения уровня кислотности известковой почвы. Подходят для подкормки перцев, помидор, огурцов, дынь и фруктовых деревьев.

- Нитратные – с концентрацией азота чуть больше 16%. Регулярное использование этих препаратов делает грунт нейтральным с показателем рН=7. Они применимы как для основного внесения, так и в качестве подкормки.

- Амидные – на 60% состоящие из соли амида циановой кислоты и 20% азота. Состав используется перед всходами репчатого лука и картофеля.

Фосфорные

Внесение фосфорных удобрений стимулирует цветение сельскохозяйственных культур, тем самым, ускоряя появление на них завязи. Подобные препараты применяются ранней весной или в процессе посевов, и подразделяются на:

- Простой суперфосфат – порошкообразный или гранулированный препарат, характеризующийся светло-серой окраской. Из-за содержания в большом количестве (50%) сернистого кальция простой суперфосфат не повышает кислотность почвы.

- Двойной суперфосфат – вещество светло-серого цвета и округлой формы, на 50% насыщенное растворимой кислотой. Как правило, применяется в качестве подкормки плодовых и ягодных культур.

- Фосфоритовая мука – в состав этого порошка темно-серого или бурого цвета входит фосфоритная кислота (до 30%), известь (30%) и оксид кальция (19%). Средство улучшает качество грунта, повышает содержание в нем гуминовых кислот и используется для внесения перед процедурой посева.

Калийные

Данные препараты применяют в конце периода развития растения с целью повышения сопротивляемости различным болезням и улучшения вкусовых качеств плодов. Существуют следующие типы калийных удобрений:

- хлористый калий;

- сульфат калия K2S04;

- калийная соль.

Сырье

В качестве сырья для получения калийных удобрений используют природные калийные соли, добываемые на территории РФ. Производство фосфорных удобрений основано на использовании природных фосфорных руд, к примеру, фосфоритов и апатитов. Переработка фосфатного сырья происходит следующим образом:

- измельчение до получения фосфоритной муки;

- обработка под воздействием кислот: азотной, фосфорной и серной;

- электротермическое восстановление фосфатов;

- обработка высокими температурами.

Для производства азотных удобрений используют аммиак, который до недавнего времени получали из коксового газа. В связи с этим предприятия по производству удобрений находились недалеко от металлургических заводов. Сегодня в качестве сырья для азотных удобрений все чаще используется природный газ.

Основные этапы производства

Технологические процессы изготовления минеральных удобрений весьма разнообразны, но в основном состоят из одинаковых типовых схем, свойственных солевой технологии. Ее цель состоит в разделении сложных систем, включающих в свой состав несколько солевых компонентов. Минеральное сырье может перерабатываться в соли двумя способами:

- под воздействием высоких температур;

- «мокрым» путем в суспензиях и жидких средах.

В соответствии с этим, кроме обыкновенной подготовки сырья к переработке, солевая технология основана на двух типах процессов:

- термохимическая или термическая обработка: шихты или всевозможные виды обжига;

- растворение веществ с последующей их перекристаллизацией, связанные с обработкой химическим способом, разделением растворов и очисткой их от примесей.

Вслед за этим осуществляют обжиг, растворение и выщелачивание.

Необходимое оборудование

Запуск производства удобрений потребует приобретения следующего:

- модульного цеха;

- автофургона с грузоподъемностью до 10 т и грузового самосвала – до 20 т;

- компостных резервуаров;

- офисного оборудования;

- противопожарного оборудования;

- небольшого экскаватора-погрузчика.

Сумма затрат на приобретение оборудования в среднем составит 5 800 000 рублей.

Описание рынка сбыта

Для функционирования и развития предприятия, необходимо серьезно подойти к формированию и наращиванию клиентской базы, в которую могут входить:

- фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании овощных и плодовых культур;

- тепличные хозяйства различного профиля;

- частные лица;

- компании, занимающиеся реализацией многолетних растений;

- фирмы, связанные с оформлением различных объектов при помощи живых цветов;

- дистрибьюторы.

Для продвижения продукции на первых порах рекомендуется запуск мощной рекламной кампании, используя для этого:

- средства СМИ;

- наружную рекламу;

- тематические сельскохозяйственные конференции и выставки;

- листовки и буклеты.

При грамотном подходе к организации бизнеса рентабельность предприятия составит до 60%, а это значит, что для полной окупаемости инвестиционных вложений потребуется от 1 до 2 лет. Рекомендуем посмотреть существующих производителей удобрений и произвести конкурентную разведку.

Источник

Что можно сделать из природного газа

Природный газ отлично вступает в химическую реакцию горения. Поэтому чаще всего из него получают энергию — электрическую и тепловую. Но на основе газа можно сделать еще удобрение, топливо, краску и многое другое.

Значительные объемы газа использует также металлургическая промышленность. Но и здесь природный газ также используется как источник энергии — для разогрева доменных печей.

Зеленое топливо

В России около половины поставок газа приходится на энергетические компании и коммунальное хозяйство. Даже если в доме нет газовой плиты или газового водонагревателя, все равно свет и горячая вода, скорее всего, получены с использованием природного газа.

Природный газ — самое чистое среди углеводородных ископаемых топлив. При его сжигании образуются только вода и углекислый газ, в то время как при сжигании нефтепродуктов и угля образуются еще копоть и зола. Кроме того, эмиссия парникового углекислого газа при сжигании природного газа самая низкая, за что он получил название «зеленое топливо». Благодаря своим высоким экологическим характеристикам природный газ занимает доминирующее место в энергетике мегаполисов.

На газе можно ездить

Природный газ может использоваться как моторное топливо. Сжатый (или компримированный) метан стоит в два раза дешевле 76-го бензина, продлевает ресурс двигателя и способен улучшить экологию городов. Двигатель на природном газе соответствует экологическому стандарту Евро-4. Газ можно использовать для обычных автомобилей, сельскохозяйственного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

Компримированный газ получают на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях ( АГНКС ) путем сжатия природного газа, поступающего по газопроводу, до 20–25 МПа (200–250 атмосфер).

Еще из природного газа можно производить жидкие моторные топлива по технологии «газ-в-жидкость» (gas-to-liquid, GTL). Поскольку природный газ — достаточно инертный продукт, практически всегда при переработке на первом этапе его превращают в более реакционно-способную парогазовую смесь — так называемый синтез-газ (смесь СО и Н2).

Далее ее направляют на синтез для получения жидкого топлива. Это может быть так называемая синтетическая нефть, дизельное топливо, а также смазочные масла и парафины.

Впервые жидкие углеводороды из синтез-газа получили немецкие химики Франц Фишер и Ганс Тропш еще в 1923 году. Правда, тогда в качестве источника водорода они использовали уголь. В настоящее время различные варианты метода Фишера-Тропша используются во многих представленных на рынке процессах превращения газа в жидкие углеводороды.

Отбензинивание

Первичная переработка газа происходит на ГПЗ — газоперерабатывающих заводах .

Обычно в природном газе помимо метана содержатся разнообразные примеси, которые необходимо отделить. Это азот, углекислый газ, сероводород, гелий , пары воды.

Поэтому в первую очередь газ на ГПЗ проходит специальную обработку — очистку и осушку. Здесь же газ компримируют до давления, необходимого для переработки. На отбензинивающих установках газ разделяют на нестабильный газовый бензин и отбензиненный газ — продукт, который впоследствии и закачивают в магистральные газопроводы. Этот же уже очищенный газ идет на химических заводы, где из него производят метанол и аммиак.

А нестабильный газовый бензин после выделения из газа подается на газофракционирующие установки, где из этой смеси выделяются легкие углеводороды: этан, пропан, бутан, пентан. Эти продукты тоже становятся сырьем для дальнейшей переработки. Из них в дальнейшем получают, к примеру, полимеры и каучуки. А смесь пропана и бутана сама по себе является готовым продуктом — ее закачивают в баллоны и используют в качестве бытового топлива.

Краска, клей и уксус

По схеме, похожей на процесс Фишера-Тропша, из природного газа получают метанол (CH3OH). Он используется в качестве реагента для борьбы с гидратными пробками, которые образуются в трубопроводах при низких температурах. Метанол может стать и сырьем для производства более сложных химических веществ: формальдегида, изоляционных материалов, лаков, красок, клеев, присадок для топлива, уксусной кислоты.

Путем нескольких химических превращений из природного газа получают также минеральные удобрения. На первой стадии это аммиак. Процесс получения аммиака из газа похож на процесс gas-to-liquid, но нужны другие катализаторы, давление и температура.

Аммиак сам по себе является удобрением, а также используется в холодильных установках как хладагент и в качестве сырья для производства азотсодержащих соединений: азотной кислоты, аммиачной селитры, карбамида.

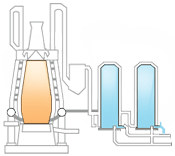

Как получается аммиак

Вначале природный газ очищают от серы, затем он смешивается с подогретым водяным паром и поступает в реактор, где проходит через слои катализатора. Эта стадия называется первичным риформингом, или парогазовой конверсией. Из реактора выходит газовая смесь, состоящая из водорода, метана, углекислого (СО2) и угарного газов (СО). Далее эта смесь направляется на вторичный риформинг (паровоздушная конверсия), где смешивается с кислородом из воздуха, паром и азотом в необходимом соотношении. На следующем этапе из смеси удаляют СО и СО2. После этого смесь водорода и азота поступает собственно на синтез аммиака.

Источник