100 великих изобретений

Пытливый человеческий ум из века в век генерировал идеи, воплощая их в конкретные предметы. С каждой научно-технической революцией мир вещей менялся до неузнаваемости. То, что казалось невозможным и фантастичным, вдруг становилось реальностью и частью быта. Колесо, бумага, спички, весло и лодка, граммофон, микроволновая печь, автомобиль, телевидение, космический корабль и искусственные спутники, фотоаппарат и фотография – история великих изобретений от первых примитивных орудий труда до современных компьютерных технологий.

Оглавление

- Предисловие. Изобрести колесо

- Рубило

- Огонь

- Рукоятка

- Лук и стрелы

- Весло и лодка

- Колесо и гончарный круг

- Парус и парусное судно

- Компас

- Тачка. Повозка

- Рычаг. Блок. Простые механизмы

- Обжиг глины. Печь для обжига. Керамика

- Мотыга. Плуг. Земледелие

- Обработка камня

Из серии: Великие и легендарные (Клуб семейного досуга)

Приведённый ознакомительный фрагмент книги 100 великих изобретений предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Мотыга. Плуг. Земледелие

Одним из основных видов деятельности первобытного человека было собирательство, то есть собирание пригодных в пищу семян, орехов, фруктов, корней, личинок, яиц и другого. Собирательством, как правило, занимались женщины, поскольку мужчины в основном охотились.

Основным орудием при сборе съестного была толстая палка-копалка. Один конец палки заострялся и обжигался на огне для прочности. Собственно, палку-копалку можно смело назвать первым сельскохозяйственным орудием труда. Ею можно было рыхлить землю, копать ямки для высаживания растений или извлекать из земли съедобные корни и клубни.

Наряду с копалкой использовалась палка с поперечным сучком, которая была более удобной для копания земли.

В древней Японии аналог палки-копалки называли кунаем, форма которого была похожа на наконечник копья или кинжал. Сперва кунай был сельскохозяйственным орудием, а позже превратился в оружие.

Со временем на смену палке-копалке пришли более специализированные инструменты для копания и рыхления.

Путь от простого собирания съедобных растений и плодов до сознательного возделывания земли и выращивания культурных растений был долгим и непростым. С земледелием в истории человечества началась новая эра, люди стали сознательно производить то, что можно было употреблять в пищу. Жизнь человека теперь зависела не столько от капризов природы, сколько от результатов собственного труда.

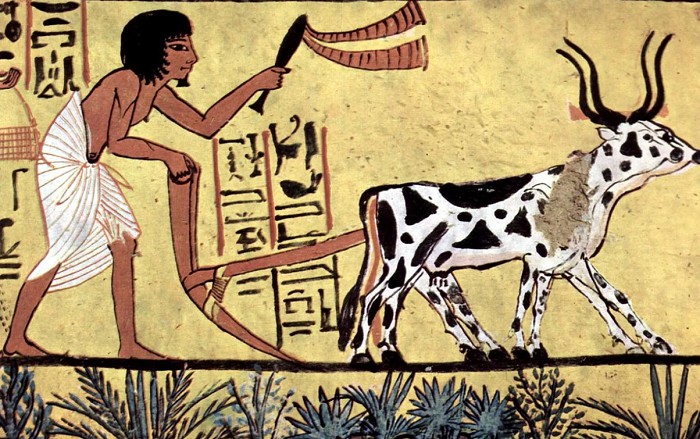

Когда люди приступили к культурному возделыванию растений, главным сельскохозяйственным орудием стала мотыга. Изображения людей, держащих в руках приспособления, похожие на мотыгу, можно увидеть на стенах египетских пирамид, на античных фресках, японских гравюрах и в средневековых манускриптах. Древние шумеры считали, что столь замечательный инструмент даровало человеку верховное божество Энлиль. Мотыга изображена на гербах некоторых стран, таких как Ангола, Мозамбик, Танзания, Зимбабве. В Чон-Кемине (Киргизия) даже установили памятник кетменю.

Делали мотыгу очень просто: к заостренной палке прикрепляли рабочую часть. Длинная рукоять-рычаг умножала силу, прилагаемую человеком, облегчала прополку и рыхление земли. Со временем появилась кирка-мотыга с двусторонней рабочей частью: с одной стороны — мотыга, а с другой — кирка.

Кирка и кирка-мотыга — до сих пор являются инструментами строителей и шахтеров: они приспособлены для работы с каменистым и очень плотным грунтом.

Мотыга и сейчас остается распространенным сельскохозяйственным инструментом. В разных местностях ее также называют тяпкой, полольником, цапкой, сапкой, полотиком, кувой, кетменем.

Со временем человек начал осваивать земли, поросшие травами, в которых было много корней. Для земледелия подобные почвы были крайне неблагоприятными, приходилось тратить много труда и времени для подготовки почвы. Появилась острая необходимость в таком орудии труда, которое не только вскапывало бы землю, но и подрезало пласты дерна снизу. Таким универсальным орудием стал плуг.

Его изобретение тесно связано с еще одним примитивным инструментом древних земледельцев — «бороздовой палкой». Ее назначение понятно из названия — ею прокладывали в поле борозды. Палка состояла из рукоятки и рабочей части, прикрепленной к рукояти под острым углом. Неизвестно, когда появилась раздвоенная палка с заостренным основанием — прообраз плуга. Землепашец тянул его за собой, проделывая борозду. Такое орудие, правда, облегчало труд на тех землях, которые уже много лет взрыхлялись и обрабатывались и на которых не было камней и дерна.

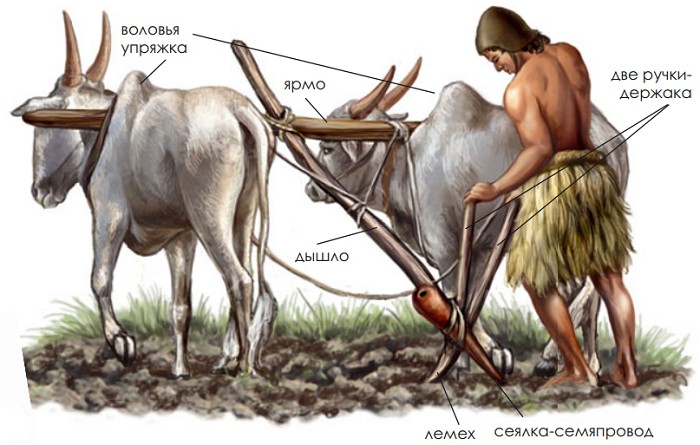

Чтобы обработать более твердую почву, «прошитую» корнями растений, необходимо было усилить давление на лемех — так появился плуг с рукояткой. Позже плуг усовершенствовали и стали делать из трех основных частей: рукоятки, дышла и лемеха.

Для обработки земли с помощью такого плуга требовалась слаженная работа двух человек — один тащил плуг, другой его направлял. Чтобы облегчить труд, люди стали впрягать в плуг животных, в основном быков. Это значительно ускорило обработку земли. Сначала плуг привязывали к рогам животных, но позже изобрели ярмо и упряжь (еще одно важное приспособление, которое указывает на то, что человек изобретает только то, что необходимо).

Первые плуги делали из цельного куска дерева твердых пород, позже лемех стали укреплять металлом. В I в. н. э. плуг уже имел колесо, нож и отвальные доски. Благодаря колесу плуг входил в землю на нужную глубину, а нож срезал дерн. Изобретение отвала стало огромным шагом вперед. Раньше плуг только рыхлил землю, а с помощью отвала стал еще и переворачивать подрезанный дерн так, что сорная трава оказывалась под землей. Такой плуг использовали до конца Средневековья. Неудивительно, что древние люди считали плуг даром богов.

Толчком к развитию земледелия и скотоводства послужил экологический фактор, то есть неблагоприятные изменения климата. Считается, что первой возделываемой зоной земледелия явилась «арка», образованная предгорьями и межгорными долинами хребтов Тавр и Загрос. Здесь были практически идеальные условия для выращивания растений и разведения скота. Эту зону, где зародилось земледелие, американский археолог Дж. Г. Брэстод назвал «плодородным полумесяцем».

В конце эпохи верхнего палеолита люди постепенно переходили к оседлому образу жизни, расселяясь на небольших территориях. Человек был вынужден перейти к сбору растительной пищи и дикорастущих злаков на одних и тех же полях, поскольку был «привязан» к одной местности. Кроме того, люди научились охотиться на определенных животных в зависимости от их сезонных циклов. Накопленный опыт позволял человеку приступить к искусственному выращиванию злаков и одомашниванию животных.

Другие гипотезы объясняют возникновение земледелия избыточным населением. Археологи утверждают, что благоприятные природные условия в зоне «плодородного полумесяца» способствовали значительному увеличению населения на данной территории. В конце эпохи плейстоцена там уже появились оседлые поселения. Это еще более усилило рост народонаселения, что, в свою очередь, привело к необходимости поиска и создания постоянных источников пищи. В этих условиях люди предприняли попытку искусственного выращивания съедобных растений.

Население уже имело опыт употребления в пищу дикорастущих злаков, поэтому старались селиться в оазисах, обеспеченных водой. Люди понемногу пытались имитировать естественные травостои и пробовали высевать семена злаков на увлажненных участках. Наблюдая за естественным циклом размножения животных, сосредоточившихся у источников воды, люди проводили первые эксперименты по их одомашниванию.

Примерно 10 тыс. лет назад закончился ледниковый период, климат стал более теплым и влажным. Это повлекло за собой увеличение вегетационного периода, что, в свою очередь, создало благоприятные условия для развития земледелия. Благодаря массовому росту растений увеличилось количество пастбищ для скота. Такими были естественные предпосылки для развития домашнего хозяйства.

Источник

Кроссворд с ответами для 5 класса «Жизнь первобытных людей»

Автор: Костров Виктор Александрович, учитель истории МКОУ «Рассветовская СОШ», пос. Рассвет, Ленинградская обл.

Кроссворд по истории «Жизнь первобытных людей»

Кроссворд призван в игровой форме осуществлять текущий контроль знаний после изучения темы «Древнейшее население Земли». Предназначен для учащихся 5 класса, занимающихся по учебнику «История Древнего мира» под редакцией Вигасина А. А. Учащиеся могут работать с кроссвордом как индивидуально, так и в парах или группах.

Задания по горизонтали:

3. Человек, занимавшийся изготовлением различных изделий

4. Название пещеры в Испании, в которой впервые были обнаружены наскальные рисунки

6. Континент, на котором обнаружены кости людей, живших более 2 миллионов лет назад

7. Одно из занятий древних людей

8. Приспособление для ловли крупной рыбы

11. Вырезанное из дерева или из камня изображение духа

13. Глава племени

15. Одно из основных занятий древнего человека

16. Главное охотничье орудие древнего человека

Задания по вертикали:

1. Самый старший, мудрый и опытный мужчина, управлявший родовой общиной

2. Первый металл, который люди научились обрабатывать

5. Одно из главных орудий охоты и обороны древнего человека

9. Самый крупный зверь, на которого охотились древние люди

10. Занятие древних людей, почти полностью заменившее охоту

12. Орудие труда древнего человека

14. Охотничье оружие, изобретение которого позволяло поражать цель на значительном расстоянии

17. Приспособление для рыхления твердой почвы

Источник

В старину пахали деды, или Старинные русские инструменты для земледелия

В слове «земледелие» уже заложен главный смысл процесса: делать землю, то есть обрабатывать ее для создания, сохранения и улучшения почвенного плодородного слоя. Какие же орудия труда помогали в этом русскому крестьянину?

Старинные русские инструменты для земледелия

Картина пахоты, характерная для прошлого: по полю медленно идёт лошадь, запряженная в плуг или даже соху, а за нею, опершись руками на рукоятки плуга, передвигается пахарь.

Орудия для обработки земли

Прежде чем бросить семена в землю, нужно правильно её подготовить.

Соха — один из самых древних на Руси инструментов для обработки земли. В отличие от плуга, соха не переворачивала земляной пласт, а дробила его.

Основная рабочая часть сохи называется рассохой. Это деревянная плаха, высота которой определялась ростом пахаря.

«Соха на соху, пашня на пашню, лошадь на лошадь, лето на лето не похожи»

Пословица

Внизу к ней крепились сошники. Обычно их было два.

По этнографическим материалам 19 века известны случаи использования многозубой сохи, где использовалось от трёх до пяти сошников.

Обычно сошник изготовляли из цельного куска железа

Древнейшие наконечники сошников были найдены в Старой Ладоге и Великом Новгороде.

Считается, что к X веку на Руси уже пользовались плугом. Основная задача плуга — перевернуть верхний слой почвы.

Первоначально основная часть плуга, осуществляющая переворот земли — отвал, выполнялась из дерева. Плужные лемехи были металлическими и довольно большими по размерам.

Борона

Самой древней формой бороны считается борона-суковатка, изготовленная из елового бревна с сучками.

Борона использовалась для дальнейшей обработки вспаханной земли. Борона-плетёнка уже сильно напоминала современные бороны.

Позднее к деревянным брусьям стали прикреплять железные зубья.

Мотыга

Мотыга, иначе в наше время её называют просто тяпкой, нужна для рыхления почвы, удаления сорняков.

Сеялка

А вот сеялка появилась в помощь крестьянину только в конце XIX века. До этого семена долгое время разбрасывали вручную, используя для этого обычное лукошко.

Инструменты для уборки урожая

Если сев прошёл удачно, летом погода благоприятствовала, то со второй половины лета можно было приступать к уборке урожая.

Коса использовалась для скашивания травы на сено, на корм скоту. Ручная коса — это металлическое лезвие, которое крепится к косовищу за пятку (основание ножа).

Грабли

Граблями пользовались для сгребания скошенной травы или злаковых культур в валки.

В основном сгребали траву или сжатые колосья женщины. А делалось это в самый зной, под палящим солнцем.

Серп применяли для срезания зерновых культур.

Важный в сельскохозяйственном труде инструмент. Ими выполнялись многие виды работ. Они незаменимы при заготовке сена.

Цеп (ручное орудие для молотьбы)

Цеп — простейшее приспособление для обмолота зерновых.

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут.

Н.А.Некрасов

Цеп состоял из длинной ручки, короткого била и ремённого соединения между ними.

В крестьянском мире всегда считалось, что труд на земле благословлён Богом. Недаром к работающему человеку всегда обращались с фразой: «Бог в помощь!» Но и в этом случае можно применить народную мудрость и сказать, что «без орудий труда и ни туда, и ни сюда».

Источник

Приспособление для рыхления твердой почвы древних людей

Тысячелетиями древние люди возделывали землю мотыгой. Но мотыгой удавалось обработать слишком мало земли, и урожай не мог прокормить земледельцев. Приходилось подкармливаться охотой и кочевать со скотом. Изобретение плуга изменило жизнь людей — плугом человек возделывал в 20 раз больше земли, чем мотыгой. Обширные поля стали давать урожай достаточный, чтобы жить возле них оседло, питаясь плодами земли.

Бороздовое орудие

Зерно нельзя просто бросить на землю — оно прорастёт, только если попадёт в рыхлую почву, через которую пробьются его нежные ростки и корешки. Рыхлением, перекапыванием почвы также уничтожались сорняки, мешающие росту культурных растений. Люди заметили, что взрыхлить верхний слой почвы проще волочением заостренной палки. Так наряду с мотыгой появилось бороздовое орудие — палка с острым суком, направленным вниз, которую волочили, вспахивая землю. Эта палка была предшественником плужного дышла, а сук на ней был прообразом лемеха (сошника).

Давить и волочить

Для эффективной вспашки лемех надо глубже вдавливать в землю. Над лемехом укрепили ручки-держаки, на которые давил пахарь, — получился примитивный плуг или соха (на Руси это орудие называли «рало»). Но пахарь не мог одновременно давить на орудие и волочить его. Нужна была тягловая сила — то, что будет тянуть плуг. В Древнем Египте плуг тянули коровы или рабы.

Вспахать и засеять

За плугом шёл сеяльщик, разбрасывая семена на свежераспаханную почву. После сева на поле выгоняли баранов, чтобы стадо втоптало семена в почву. Присыпанные землёй семена не выгорали на солнце, их не склёвывали птицы, и они лучше прорастали. Шумеры придумали, как равномерно высеивать семена в борозду — около 1500 г. до н.э. они соединили плуг с сеялкой. Вероятно, у лемеха крепили семяпровод — длинную коническую банку с маленьким отверстием на узком конце. Засыпанные в банку зёрна по одному высыпались из отверстия точно в борозду.

Ассирийцы снабдили свои плуги сеялкой с несколькими семяпроводами. Но эти изобретения не получили распространения ни в Египте, ни в Греции, ни в Риме. Сеялку забыли на многие века, и в Европе сеялки появились лишь в XVI в. Считается, что их заимствовали из Китая. Китайцы, придумавшие свой плуг в I тыс. до н. э., во II в. до н. э. изобрели удобную сеялку с двумя семяпроводами.

Плуг против мотыги

В Шумере в плуг впрягали быков (волов), прикрепив к дышлу ярмо. Быков шумеры приручили в VI тыс. до н. э., вероятно, тогда же появились и первые плуги. Но несовершенные плуги не могли вытеснить мотыгу. Об этом говорит шумерская поэма, написанная на глиняной табличке в IV тыс. до н. э.: в споре плуга и мотыги шумерский бог Энлиль присудил первенство мотыге. Но Энлиль ошибся — плуг усовершенствовался и ко II тыс. до н. э. вытеснил мотыгу.

Полоз по земле ползёт

Египтяне снабдили лемех плуга широкой подошвой — полозом. Полоз шёл параллельно земле и подрезал верхний слой почвы, перерубая корни сорняков. Он неглубоко вспахивал землю и годился лишь для мягких плодородных почв. Плугом с полозом пользовались и древние греки, делая полоз из твёрдого дуба. Позднее полоз оковывали бронзой или железом.

Развитие идеи

Шумерские, египетские и греческие плуги были примитивными, такой тип орудий чаще называют сохой, или ралом. Настоящий плуг не только поднимает слой почвы, но и переворачивает его, вынося на поверхность глубокий плодородный слой. Для этого плуг должен быть снабжён отвалом. Такой плуг изобрели римляне, когда стали осваивать степную целину. В степи травы глубоко врастают корнями в почву, а полоз не проникал глубже дернины — густого переплетения корней — и не доставал до плодородного слоя. Римляне прикрепили к лемеху доску-отвал — треугольную «лопату», поставленную под углом к поверхности земли. Отвал врезался глубоко в почву, поднимал слой и, проходя дальше, переворачивал её широкими лопастями. Но широкий пласт плохо распадался, крошился и засыпал дно борозды. Тогда к дышлу плуга перед отвалом прикрепили длинный нож — отрез. Отрез взрезал почву, отвал поднимал разделённый надвое пласт и переворачивал его половинки, аккуратно ложившиеся вдоль образующейся борозды.

Однако управлять плугом с отвалом оказалось трудно, борозды получались неровными и разной глубины. И людей выручило. колесо. Поставив плуг на передок с двумя колёсами, пахарь добился устойчивости — плуг больше не вилял из стороны в сторону. Колёса удерживали отвал на определённом уровне, не давая ему врезаться в почву глубже, чем нужно. Римский колёсный плуг I в. до н. э. так легко управлялся, что пахать им мог даже подросток. Принцип колёсных плугов не менялся веками, совершенствовался только отвал, и добавлялись дополнительные лемехи.

Источник

.jpg)