Самодельный инструмент для внесения минеральных удобрений в почву без перекопки

Мне лично, как человеку ленивому и не желающему много времени уделять саду, эта идея пришлась по душе. Однако зачем люди всё-таки перекапывают почву? Что это даёт? Мне думается, что даёт это три вещи: 1) При перекопке можно удалить значительную часть сорняков, в том числе многолетних, вместе с корнями. 2) Почва после перекопки становится рыхлой, в ней легко можно сделать бороздки и заделать семена и рассаду. 3) Перекопкой можно равномерно заспределить в почве органические и минеральные удобрения.

Какую альтернативу традиционной агротехнике предлагает г-н Курдюмов? Он предлагает, среди прочего, держать культурные растения под толстым слоем органической мульчи: остатков растений (тех же сорняков), соломы, опилок, торфа. Под мульчей влажно — меньше потребность растений в воде. Сорняки под мульчей подавлены — им не хватает света, их семена не могут достичь почвы. Мульча, перегнивая, обеспечивает питание для растений. Какой подход лучше — судить не берусь из за недостатка компетентности и опыта. Когда я прочёл первую из книг Курдюмова — «Защита вместо борьбы», мне было непонятно, как он предлагает вносить удобрения. Навоз можно , конечно, просто разбросать по поверхности, использовать его как мульчу, так сказать. А минеральные удобрения тоже разбрасывать? Во во второй из упомянутых книг автор внёс ясность — использование минеральных удобрений вообще не вписывается в пропагандируемую им систему земледелия — они подкисляют почву, изменяют в худшую сторону почвенную микрофлору, извращают естественные процессы, протекающие в почве, ухудшают пищевую ценность и сохраняемость урожая. Растут же растения в природе безо всяких удобрений. Разлагающаяся органика, биологические, химические и физические процессы в почве обеспечивают растения всем необходимым.

А как рекомендует вносить удобрения классическая агрономия ? В своё время меня сильно интересовал вопрос, сколько чего нужно сыпать в почву, и я проштудировал немало литературы на эту тему, в том числе учебник по агрохимии для сельхозвузов. Так вот, и органические, и минеральные удобрения нужно вносить в почву, а не разбрасывать по поверхности. Если навоз просто разбросать по поверхности, эффективность его использования будет низка, в частности, значительная часть содержащегося в нём азота просто улетучится в воздух. То же самое верно и в отношении минеральных азотных удобрений. Калий минеральных удобрений, разбросанных по поверхности, в значительной степени переходит в малодоступные для растений соединения.

Как то я прочёл статью в журнале «Наука и Жизнь» , напечатанную то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х, об обработке почвы без перекопки. Запомнилась рекомендация, как вносить навоз: отгибать лопатой почву, делая в ней щель и затрамбовывать в эту щель навоз сапогом. К сожалению, не могу сейчас воспользоваться этой технологией, так как имею сапоги и лопату, но не имею навоза. А как насчёт минеральных удобрений? Последовать рекомендации г-на Курдюмова и совсем отказаться от их использования? Но их используют во всём мире, значит их достоинства перевешивают их недостатки. Может, стоит ими пользоваться хотя бы иногда, изредка, кое-где, в виде исключения, очень осторожно? Но как тогда их вносить без перекопки? Тоже заделывать их сапогом?

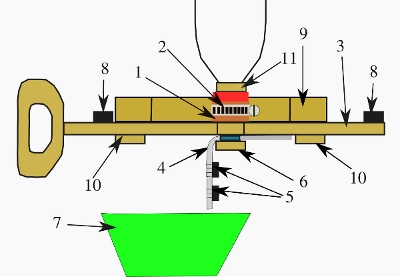

Немало лет назад я сделал вот этот нехитрый инструмент (рис. 1). Его остриё втыкается в почву, потом черенок отгибается от себя и делается щель в почве, после чего чайной ложкой зачерпывается порция удобрений и засыпается в воронку, удобрения по трубке попадают в щель. Этот инструмент оказался весьма полезен, исправно мне служил, но он был несовершенен. В нём не хватало дозатора. Ложкой невозможно точно отмерить нужное количество удобрений.

Недавно я испытал усовершенствованный инструмент. Работает. Есть у него недостатки. Основание острия следовало сделать уширенным и сужающимся книзу, так как не все гранулы удобрения попадают в щель (на рисунке я это усовершенствование сделал). Так же мешает попаданию удобрения в щель растительность, поэтому поверхность почвы хорошо бы «побрить», например, такими инструментами, какие описаны в моей статье «простые самодельные садовые инструменты». Для того, чтобы можно было точно рассчитывать количество вносимых удобрений, надо бы сообразить какую-то мерную решётку (фото 3), и втыкать удобряльник (или как его назвать?) только в узлах этой решётки. После внесения удобрений надо бы пройтись по почве граблями, чтобы закрыть отверствия. Этот инструмент стоит воспринимать как повод для размышления, а не как образец для слепого копирования. Я обдумывал разные варианты как внесения удобрений без перекопки, так и устройства дозатора. Возможно, не реализованные мною решения являются лучшими, чем это. К тому же, я сделал инструмент из тех материалов, что были мне доступны. Удобрения — штука едкая и агрессивная, и дозатор надо бы делать из пластмассы. Удобряльник я сделал под себя, а я левша.

Если кто сделает что лучшее (работающий образец, не идею, идей у меня у самого полно), дайте знать, черкните в гостевую книгу.

P.S. Я написал письмо Николаю Ивановичу Курдюмову, спросил его мнение об описанной выше технологии, он мне любезно ответил. Привожу его ответ, его стоит прочесть!

«Однако я смотрю на явление грядки иначе. Грядка для меня — вынужденно упорядоченная природа. С удовольствием сею зелень и мелочь вразброс, сажаю всё на глаз. Но линейку Вашу очень оценил. Хотя предпочёл бы эффективную и простую ручную сеялочку. Сам же сею с помощью заглаженного углом вниз бруска, который втаптываю, получая борозду С ПЛОТНЫМ ЛОЖЕМ — это главное. Потом или сыплю щепотью, или, часто, лью семена с водой из бутылки с дырчатой пробкой. Получается быстро, мокро и равномерно. Сверху граблями присыпаю немного. О внесении минеральных удобрений — много и всерьёз дискутировали об этом как раз недавно с известными практиками. Г.Ф. Распопов взял, как эффективный старт почвосоздания на бедной супеси, метод ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ (Трапезников), и получил отличный результат — не вымерзающий сад яблонь-колонок и компактов в Боровичах (Нижегородчина). Суть: НЕ НАДО РАВНОМЕРНО ВНОСИТЬ, ТЕМ ПАЧЕ СМЕШИВАТЬ С ПОЧВОЙ любое удобрение. Надо класть кучками и кусками, как в природе. Тогда у корней есть выбор, и они сами берут сколько и чего надо. В этом смысле удобрения в виде палочек намного эффективнее рассыпных. Это доказано и для садоводства: шесть ямок с удобрениями по периметру дерева — лучший способ удобрить. Но когда органика уже накопилась, нужда в минералке отпадает — главную роль в питании начинает играть микрофлора, причём местная, разлагающая корни и растительные остатки на почве. Олег Телепов (Омск) — тоже практик, выращивающий коммерческий урожай — допускает минералку именно пару лет для старта на самых бедных почвах. А вообще отталкивается от монографии Овсянникова. Суть его открытия: ЛЮБОЕ неестественно-концентрированное удобрение (будь то минералка или навоз) вызывает резкий дисбаланс: смещение развития и распределения продуктов фотосинтеза. В норме (в природе) растение направляет до 40% на развитие корней и кормление корневой ризосферной микрофлоры. Дал удобрение — корневая доля развития падает, увеличивая долю массы надземных частей и плодов. То есть плоды растут, но за счёт угнетения и спада роста корней и, гланвое, корневой микрофлоры (она перестаёт кормиться от корней и тухнет за ненадобностью). Вроде бы хозяйственно оправданно, но — ценой дисбаланса солей, потери имунных сил и мощной системы корней и ризосферы. Отсюда — болезненность, потери от вредителей и скачков климата. Олег отследил это на практике. Статьи и фото упомянутых авторов есть в сети. «

Мне нечего возразить Николаю Ивановичу. Но ведь он не исключает категорически использования минеральных удобрений! К ним стоит относиться как к сильнодействующему лекарству, осознавая их вредные побочные эффекты. Но в определнных обстоятельствах в определённой дозе лекарство полезно.

Источник

Самодельные приспособления для подкормки растений

Подкормка растений вручную не позволяет равномерно вносить удобрения и достаточно трудоемка. Поэтому сконструированы и применяются на практике много приспособлений для внесения удобрений в сухом и жидком виде. По своей конструктивной схеме они очень похожи. Вот описание некоторых из них.

Самодельные приспособления для внесения в почву удобрений

У приспособления для внесения твердых удобрений (гранулированных или пылевидных) (рис. 13,а) на днище 4 бункера 1, изготовленного из фанеры или досок, сверлят 26 отверстий диаметром 8 мм. Под ними закрепляют металлическую пластину 5, имеющую такое же число отверстий, но диаметром 6 мм. Пластину закрепляют так, чтобы она могла перемещаться с помощью рычага 6 вправо и влево на расстояние 4 мм. Над днищем бункера проходит ось 7, на которой закреплены колеса и четыре продольно расположенные лопасти 8, служащие для перемещения удобрений.

Рис. 13. Приспособления для внесения удобрений

Если рычаг 6 передвинуть в крайнее правое положение, то отверстия пластины совместятся с отверстиями в дне бункера и удобрения будут высыпаться сквозь них. При переводе рычага в крайнее левое положение отверстия в днище будут перекрыты. Для уменьшения или увеличения нормы высева удобрений отверстия пластины с помощью рычага могут перекрываться частично, фиксируясь в требуемом положении. Размеры деталей приспособления указаны на рис. 13, б.

Приспособление для внесения жидких удобрений (рис. 13, в) имеет ручку и ось, изготовленные из трубы диаметром 24 мм. В оси просверливают отверстия диаметром 2-2,5 мм с шагом 20 мм. Одно колесо фиксируют с двух сторон шайбами и шплинтами, другое — шплинтом, опорным кольцом скобы, выполненным из трубы диаметром 12 мм, шайбой и заглушкой.

Банку или канистру с раствором удобрений закрепляют на ручке приспособления и соединяют с ней резиновой трубкой, пропущенной через пробку почти до самого дна. Другую (короткую) трубку выводят из пробки и крепят возле рукоятки. Эта трубка необходима лишь перед началом работы — в нее надо сильно подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и начала капать из оси-разбрызгивагеля. В дальнейшем жидкая подкормка будет идти самотеком.

Самодельные опрыскиватели для обработки растений

Чтобы сделать опрыскиватель, потребуются использованный огнетушитель, пара латунных трубок диаметром 8 мм, несколько метров шланга и небольшой самодельный трактор для перевозки. Монтируют в цилиндрическом корпусе от огнетушителя две латунные трубки длиной по 130 мм. Их концы предварительно обвальцовывают молотком до получения отверстий диаметром 1,2-1,5 мм и спаивают трубки между собой (рис. 14, а) припоем на длину 130 мм. Конец трубки для подвода жидкости должен выступать относительно воздушной на 4-5 мм. Выходящие из корпуса концы трубок отгибают на 20° каждую и на них надевают штуцера диаметром 10 мм и длиной 50 мм.

Рис. 14. Самодельные опрыскиватели

После сборки опрыскивателя пропаивают все детали, чтобы обеспечить их герметичность. Головку (крышку) навинчивают на корпус огнетушителя. На рис. 14, а обозначено; 1 — штуцер; 2 — трубка для подвода жидкости; 3 — трубка для подвода воздуха; 4 — корпус; 5 — головка; 6 — крышка огнетушителя.

В крышке удаляют ударное устройство, нарезают в отверстии резьбу М12; рядом сверлят другое отверстие и нарезают резьбу М 10. В отверстия ввертывают штуцера для шлангов. Латунную трубку для забора жидкости вставляют в штуцер, не доводя до дна корпуса на 20- 25 мм, и герметично припаивают к штуцеру. В верхней части корпуса огнетушителя сверлят отверстие и припаивают трубку с нипелем от автомобильной камеры.

Опрыскиватель готов к работе. К соответствующим штуцерам присоединяют шланги, к одному из шлангов ручной или ножной автомобильный насос, заливают хорошо отфильтрованную жидкость и приступают к работе.

Правильно изготовленный опрыскиватель поможет не только хорошо обработать растения на участке, но и побелить стволы деревьев или квартиру, а также провести антикоррозийную обработку автомобиля. Для проведения последней необходимо, соблюдая правила противопожарной безопасности, растворить 5,5 кг мелко раздробленного битума в 22 л неэтилированного бензина, тщательно размешать и оставить в баке пол крышкой на 12-14 часов. После этого состав процеживают через воронку с частой сеткой и четыре слоя марли. Приготовленный раствор битума наносят на днище самодельного трактора, используя сделанный из огнетушителя опрыскиватель.

Еще одна интересная конструкция

Несколько сложнее в изготовлении, но удобнее в использовании мобильный опрыскиватель. Он (рис. 14, б) имеет распылитель 1, пробковый кран 2, шланг 3, перепускной клапан 4, корпус 5 огнетушителя, манометр 6, переходной шланг 7, ресивер 8. Давление в корпусе огнетушителя создается с помощью компрессора 9 от старого холодильника с перепускным клапаном 10. Компрессор через реле защиты 11 подключают к осветительной сети шнуром 12.

Переделанный корпус огнетушителя крепят растяжками к тележке (рис. 14, в). Компрессор в течение 2-3 минут создает в корпусе рабочее давление около 6 атмосфер. После окончания работы систему промывают чистой водой и просушивают. Компрессор периодически надо смазывать.

Для опрыскивания небольших участков с растениями (ягодные кусты и т.п.) можно использовать туалетный пульверизатор. Облегчить создание давления в сосуде с рабочим раствором поможет ножной насос — «лягушка» (рис. 14, г), которым накачивают надувные лодки или матрацы.

Можно воспользоваться и гидравлической системой. Для этого берут два герметически закрывающихся сосуда вместимостью 2-4 л и соединяют их шлангами с зажимами. Один из сосудов ставят на землю, а второй, заполненный водой, — на высоте 1,5-2 м (рис. 14, д). Пульверизатор присоединяют к нижнему сосуду. Если снять зажим, то вода, переливаясь в нижний сосуд, создает давление воздуха. После того, как нижний сосуд наполнится водой, его меняют местами с верхним.

Источник