Почва и жизнь на Земле

Почвенный покров Земли кажется нам обычным и вечно существующим в природе. Однако это не так. Природа создавала почву в течение 4,5 миллиардов лет! Основой для образования почвы послужили продукты выветривания горных пород. Выветривание — это сложный процесс, результат совместного действия многих физических, химических и биологических факторов. Видео 37.

Условно это отражено в формуле: Горные породы + Солнце + воздух + вода + живые организмы = почва.

Процесс почвообразования никогда не прекращается, конечно, он идет и в наши дни, но очень медленно. Почва находится в постоянном процессе развития — формирования или разрушения.Длительность процесса образования почвенного покрова Земли обусловлена многими факторами. На образование почвы требуются многие тысячелетия. В то же время нерациональное природопользование, губительное для почвы, может уничтожить ее всего за несколько лет.

Как Вы думаете, следует почву отнести к возобновляемым, или невозобновляемым природным ресурсам? Можно ли дать однозначный ответ на этот вопрос?

Благодаря почвенному покрову Земли обеспечивается жизнь растений, животных и человека. Почва — важнейший компонент всех наземных экологических систем Земли и сама является уникальной экосистемой (см. подробнее темы 2 и 3). Она осуществляет связи живых организмов с литосферой, атмосферой и гидросферой. Почва — это объект изучения отдельной науки — почвоведения. Родоначальник почвоведения — выдающийся русский ученый Василий Васильевич Докучаев. В Петербурге находится Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, который является одним из крупнейших в мире музеев почвенно-экологического профиля. В музее можно получить ответы на вопросы — Что такое почва? Как она образуется? Что на этой почве растет? Кто в этой почве живет? Музей является хранителем богатейшей коллекции почв из различных природных зон мира.

В настоящее время ученые выделяют около ста типов почв. Почему существуют разные типы почв?

Многобразие почв связано, разумеется, с многообразием условий, в которых они формировались. Особенно большое значение имеют климат и свойства тех пород, из которых образовалась почва.

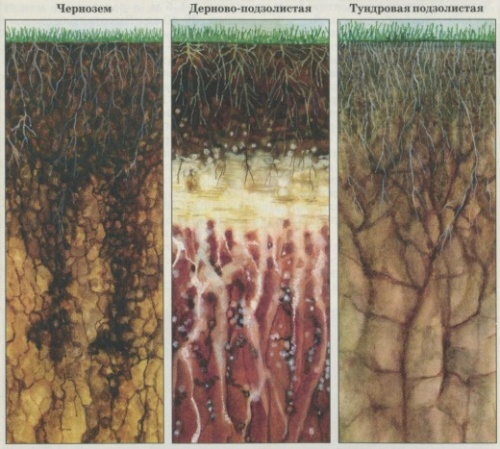

Рассмотрите рисунок и сравните чернозем, дерново-подзолистые и тундровые подзолистые почвы.

Знаете ли Вы, какие типы почвы характеры для Вашей местности? В почве имеется нескольких слоев, связанных между собой. Видео 38. Среди них различают коренную породу, которая подвергается выветриванию при выходах ее на поверхность, и материнскую, из которой формируется верхний слой почвы. Нижележащий слой называется подпочвой.

Уникальное свойство почвы — плодородие. Именно оно обеспечивает существование жизни на Земле. Плодородие почвы обусловлено содержанием в ней гумусных веществ (гумуса). Гумус — это скопление органических веществ, которые образовались при гниении растительных и других остатков живого. Он придает почве черный цвет и обеспечивает рост и развитие растений (т.е. жизнь на Земле). Чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. Больше всего гумуса содержится в черноземных почвах. Видео 39.

Из чего состоит почва?

Примерно 50% пространства в почве занимает воздух, заполняющий промежутки между твердыми частицами. Около 45% массы почвы приходится на долю минеральных веществ, около 5% — на долю органических веществ. Однако эти сведения о составе почвы не дают настоящего представления о ней.

Мы привыкли думать, что почва мало населена, что основная масса живых организмов находится на ее поверхности. Но это совсем не так! Для многих животных она является средой обитания. Все знают, что в почве живут и дождевые черви, и личинки насекомых, и сами насекомые. Почва служит местом гнездования и строительства жилищ для многих птиц и других животных. Расчеты ученых показывают, что масса живого в почве составляет ? массы живых обитателей лесов и более ? массы живого степной растительности.

Установлено, что чем меньше размеры организмов, тем больше их число в почве. Так, в 1 м 3 почве находится несколько десятков миллионов червей и насекомых. А в 1 грамме почвы содержится более миллиона простейших микроорганизмов. В целом количество почвенных микроорганизмов на Земле ученые оценивают приблизительно в один миллиард тонн! Однако значение живых организмов в почвенных процессах определяется не их массой, а той огромное работой, которую они совершают. Видео 40.

Мы не замечает работу почвенных бактерий, которые непрерывно перерабатывают отмирающие части растений и других организмов. Но если бы она прекратилась, поверхность Земли была бы завалена этими остатками. Трудно представить, что было бы с нашей прекрасной Планетой через какие-нибудь сто лет! А дождевые черви, как известно, питаясь, заглатывают почву. Если в одном гектаре почвы обитает около 140 тысяч дождевых червей, то их масса составляет 500 кг! А это значит, что за один год они пропускают через свой организм около десяти тонн почвенной массы!

В чем заключается биосферная функция почвы?

Важно понимать, что для характеристики почвы недостаточно знать ее состав. Научное знание о почве связано с пониманием того, что она представляет собой сложное природное тело, имеющее определенное строение(структуру). Будем помнить: Почва — это не механическая смесь различных веществ. Почва — это сложнейшая система взаимодействия минеральных, органических веществ и живых организмов.

Благодаря их взаимодействию почва выполняет свои биосферные функции. Но, повторим, оно обеспечивается не только составом, но и строением почвы.

Почва состоит из очень мелких частиц. В пленке воды, обволакивающей почвенные частицы, живут микроскопические организмы. Более крупные поселяются между частицами почвы, как в пещерах. И те, и другие составляют с почвой единое образование. Тем, что живут на поверхности частиц, необходим воздух, а те, что находятся внутри частиц, способны жить без воздуха.

Питание, дыхание и все другие процессы жизнедеятельности живых организмов приводят к множеству изменений в составе почвы. При этом они вовлекают в эти процессы вещества, содержащиеся в воздухе и растворенные в воде, а сами выделяют образовавшиеся в процессе их жизнедеятельности новые вещества.

Таким образом, почва выполняет свою биосферную функцию как конечного звена, обеспечивающего создание всей биомассы Планеты.

Разрушение почвы может происходить как в результате природных процессов, так и под влиянием нерациональных действий человека.

Разрушение почвенного покрова на месте рубки леса

Такие природные процессы, как наступление ледников, извержение вулканов, образование гор, землетрясения, ураганы, смерчи или наводнения, не могут не влиять на состояние земной коры и на процессы почвообразования. Но естественная эрозия почвы(разрушение и снос верхних наиболее плодородных слоев в результате действия воды и ветра) — это медленный непрерывный процесс, одновременно с которым формируется новый почвенный слой. В отличие от естественной,антропогенная эрозия почвы вызвана вмешательством человека в природную среду в хозяйственных целях. Нерациональное использование полей и пастбищ, вырубка леса, осушение водоемов и тому подобное — все это может уничтожить плодородие почвы за очень короткий срок.

Например, первые поселенцы в Америке так нещадно эксплуатировали землю, что за 100 лет погубили 20% пахотных земель. Почва также разрушается вследствие заболачивания, опустынивания.

Горькое свидетельство безоглядной эксплуатации человеком природы — это и пустыни Северной Африки, и Прибалтийские дюны, и эродированные пространства в Австралии, Пакистане, в Индии и Канаде. Только в европейской части нашей страны насчитывается до 2 миллионов оврагов, которые образовались в основном вследствие распашки земли. Ежегодно земельные угодья теряют слой плодородной почвы, на создание которого природа затратила тысячи лет. Почвоведы называют эрозию настоящей трагедией.

Ученые считают, что для сохранения экологической устойчивости территории в каждой природной зоне должно соблюдаться определенное соотношение пашен, пастбищ и лесов. Так, например, в лесостепи, по исследованиям В.В. Докучаева, лесов должно быть 10-18%. Сейчас из-за чрезмерной распашки их осталось значительно меньше.

По современным данным человечество уже утратило за исторический период около 2 млрд. га некогда плодородных земель, превратив их в антропогенные пустыни. Это больше, чем площадь всей современной пашни в мире, составляющей 1,5 млрд. га.В конце ХХ века стало очевидным, что деградация почв приобрела угрожающие размеры и является одной из основных угроз глобального экологического кризиса. Это особенно тревожно, если учесть, что, последним оценкам, в мире насчитывается более одного миллиарда голодающих, то есть каждый шестой житель планеты. А это значит, что сейчас страдают от голода и истощения больше людей, чем когда бы то ни было в истории человечества, в то время как плодородие почв и площадь пригодных для сельского хозяйства земель сокращаются.

Мы когда-нибудь задумываемся над тем, что в нашей жизни значит почва? Пожалуй, очень редко. Нам кажется, что, поскольку почва — это не цветок, не насекомое, не зверь, что с ней может случиться? Так и будет всегда лежать под ногами. А вместе с тем всемирно известный эколог Жан Пьер Дорста сказал: «Почва — наш самый драгоценный капитал. Жизнь и благополучие всего комплекса наземных биоценозов, естественных и искусственных, зависит, в конечном счете, от тонкого слоя, образующего самый верхний покров Земли».

Недооценивая роль этого величайшего природного богатства, человечество ставит под угрозу само свое существование.

Охрана почвы от ее разрушения, борьба с уменьшением ее плодородия — важнейшая экологическая проблема, требующая безотлагательного пристального внимания мирового сообщества.

Источник

Эта статья перенесена сюда!

Важнейшим видом природных ресурсов являются земельные ресурсы. К ним относятся все земли, независимо от целевого назначения, категории и формы собственности. Значение земель как ресурса многообразно и может рассматриваться в качестве территории, недр с набором полезных ископаемых, почвенных ресурсов, пространственного базиса для нужд производства, экосистем, собственности и средств производства [3].

Антропогенное воздействие на земли сельскохозяйственного назначения со временем возрастает. Уже в древности усиленная сельскохозяйственная деятельность неоднократно приводила в их деградации, повлекшей за собой гибель целых цивилизаций и превращение ранее плодородных земель в пустыню – как на территории Северной Африки. Воздействие на земли оказывают все виды хозяйственной деятельности человека – сельское хозяйство, строительство, промышленность и транспорт.

Ухудшение состояния почвенного покрова может быть связано как с естественными, так и с антропогенными факторами. К основным последствиям хозяйственной деятельности человека можно отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв, их осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы почв, их обеднение минеральными веществами и дегумификацию.

Главный вид деятельности, вызывающий негативные изменения в состоянии почвенного покрова – сельское хозяйство. Интенсивное освоение земель повлекло за собой развитие дефляции, а пахота вдоль склона активизирует водно-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает вторичное засоление почв. Недостаточное внесение органических удобрений, не компенсирующее потери органических веществ, приводит к дегумификации, нерациональное использование пестицидов – к загрязнению почв. Избыточное внесение минеральных удобрений может вызвать их подкисление, а бессистемный выпас скота – привести к уничтожению растительного покрова, активизации ветровой и водной эрозии, загрязнению почв навозом.

Загрязнение почвенно-растительного покрова тяжелыми металлами, бенз(а)пиреном, нефтепродуктами и сложными органическими веществами связано с выбросами промышленных предприятий и транспорта. Обычно зоны значительного загрязнения имеют небольшую площадь вдоль автодорог, вблизи промышленных предприятий и аэродромов. Загрязнение и подкисление почв также бывает связано с трансграничным переносом тяжелых металлов, оксидов серы и азота.

Антропогенные воздействия обычно влияют на все компоненты геосистемы. На состоянии земель отрицательно сказывается снижение площади, занятой естественными растительными формациями, замещаемыми агроценозами. Распашка приводит к уничтожению растительности, изменению составляющих водного баланса; за счет увеличения доли поверхностного стока усиливаются эрозионные процессы, изменяется структура почвы, ухудшаются ее водно-физические свойства. Тяжелыми металлами загрязняются не только почвы, но и произрастающая на них растительность, через которую они попадают в организм животных и человека, вызывая заболевания. Состояние земельных ресурсов связано с состоянием всего природного комплекса, так как «почвы – это зеркало ландшафта».

Почвенная эрозия во многих регионах России является наиболее серьезной проблемой сельского хозяйства. Она включает в себя водную и ветровую (дефляция) эрозию. Г.И. Швебс выделяет земледельческую, пастбищную и техническую эрозию [7]. Интенсивность эрозионных процессов определяется величиной склонового стока, гранулометрическим составом почв, крутизной поверхности, ее задернованностью, глубиной залегания грунтовых вод и базиса эрозии, условиями инфильтрации воды. Водная эрозия является процессом взаимодействия стекающих потоков и почвы, зависит от характера стока, его транспортирующих возможностей, она тесно связана с водностью, морфологическими условиями поверхности и свойствами подстилающих пород [7; с. 84]. Ее начальной стадией является поверхностно-склоновая эрозия.

Капли воды, падающие на поверхность почвы, вызывают разрушение почвенных агрегатов, то есть эрозию почвенной структуры. За счет силы удара капель происходит перемещение вниз по склону мельчайших почвенных частиц. При отсутствии значительных уклонов поверхности перемещения частиц почвы по склону не происходит.

Плоскостной смыв связан с ламинарным движением воды вниз по склону. При этом осуществляется перенос почвенных частиц и их переотложение в нижней части склона в виде делювиального плаща. Активность смыва возрастает с увеличением уклона поверхности. Переходным от плоскостного к линейному смыву является образование эрозионных борозд, то есть множества параллельных размывов на склонах.

По Г.И. Швебсу, овражно-русловая эрозия делится на эрозию, связанную с деятельностью временных водотоков (овражную) и постоянных водотоков (русловую). Наибольшее воздействие на земельные ресурсы оказывает овражная (линейная) эрозия, активно протекающая в зоне степи и лесостепи. Линейная эрозия происходит по схеме: эрозионная промоина – эрозионная рытвина – овраг – балка.

Интенсивность плоскостного смыва неодинакова на различных поверхностях. Так, по данным А.П. Шапошникова, смыва с взрыхленного пара при уклоне до 30– не происходит, при 60 – он составляет 0,01 т/га, при 90 – 1,28 т/га. [7]. Смыв со старопахотных земель больше, в связи с ухудшением водно-физических свойств почвенного покрова. Наименьший смыв фиксируется на задернованных склонах, так как растительность скрепляет частицы почвы, улучшает впитывающую способность почв, увеличивает шероховатость склона и замедляет скорость движения воды. При густой дернине скорость склонового стока обычно составляет не более 0,0015-0,010 м/сек [7]. При такой скорости плоскостной смыв не происходит. Интенсивность эрозии определяется также эрозионной устойчивостью почв, которая, по С.И. Сельвестрову, убывает от мощных черноземов к обыкновенным и выщелоченным черноземам, серым лесостепным и подзолистым почвам.

По данным М.А. Глазовской, с пахотных земель выносится с поверхностным и внутрипочвенным стоком значительно больше химических элементов, чем с целинных водосборов [2]. Обработка почвы снижает связность частиц и, следовательно, противоэрозионную устойчивость.

Однако традиционный взгляд на проблему почвенной эрозии в последнее время подвергается сомнению. Так, по мнению А.И. Скоморохова и Р.А. Кравченко, развитие оврагов – процесс циклический, то есть постоянно чередуются периоды вреза и заполнения. Активный рост оврагов зачастую прерывается аккумуляцией, которая может продолжаться до их полного исчезновения, или прерываться новой вспышкой эрозионной деятельности [4; с. 18].

Ветровая эрозия, или дефляция, так же как и водная, приводит к разрушению почвенного покрова. Важнейшими условиями для ее развития являются: наличие сильных и постоянных ветров; климатических условий с недостаточным увлажнением в течение года или сезона; уничтожение естественной растительности, приводящее к тому, что на поверхность выходит легко развеваемая почва. Дефляция характерна для пустынь, полупустынь, степи и лесостепи. В Воронежской области она временами проявляется в весеннее время, когда почва вспахана и лишена растительности.

Переувлажнение земель также местами является важной проблемой. Его диагностическими признаками по А.Б. Ахтырцеву и Б.П. Ахтырцеву являются: 1) наличие плоского недренированного полого-вогнутого рельефа; 2) отсутствие поверхностного стока; 3) наличие на небольшой глубине водоупора; 4) длительный застой вод; 5) развитие поверхностного или внутрипочвенного оглеения; 6) пестрота почвенного покрова; 7) влаголюбивая растительность; 8) наличие болот [1].

Причины переувлажнения имеют комплексный характер. Во-первых, наличие плоских слабодренированных территорий с затрудненным поверхностным стоком. Климатические и гидрогеологические условия способствуют сохранению на такой территории талых снеговых и дождевых вод, активизируя подъем грунтовых вод. Обычно переувлажнение развивается в случае близости к поверхности слабоводопроницаемых пород, например, глин или тяжелых суглинков, предопределяющих высокий уровень верховодки. К этому может привести также высокая распашка территории и изменение водопроницаемости почв, строительство водохранилищ, развитие орошения на плоских водораздельных пространствах, создание сети лесополос [1]. Значительную роль при этом играет формирование подплужной подошвы, формируемой тяжелой сельскохозяйственной техникой. В результате на глубине около 40 см появляется слой с пониженной водопроницаемостью и фильтрация поверхностных вод в нижележащие горизонты замедляется.

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы нехарактерных для нее веществ. Источниками загрязнения являются: промышленность (органические и неорганические отходы, тяжелые металлы); транспорт (нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы); коммунально-бытовое хозяйство (твердые и жидкие отходы); сельское хозяйство (пестициды, минеральные удобрения в избыточных количествах, животноводческие стоки).

Наиболее опасным загрязнителем земель являются тяжелые металлы. Их поступление в почву происходит через атмосферу вместе с атмосферными осадками, из почвообразующих пород, в результате техногенного переноса. Накопление тяжелых металлов в черноземах происходит, в основном, в верхней части их профиля в связи с наличием здесь геохимического барьера. На нем за счет биогенной аккумуляции накапливаются: Mg, Na, Sr, Mn, Cu, Zn, Mo, Co, As, Нg, Ba, Pb и другие микроэлементы [5]. Основное поступление тяжелых металлов происходит с выбросами автотранспорта и промышленности, а также с удобрениями и ядохимикатами. В последнее десятилетие ведущее место в этом принадлежит автотранспорту, так как промышленное производство в нашей стране находится в кризисном состоянии, а применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве значительно снизилось.

Значительное негативное воздействие на почвы оказывает их загрязнение органическими и металлоорганическими соединениями связанное, с техногенными выбросами, а также с широким применением пестицидов. Многие из них длительно сохраняются в почвах (от нескольких месяцев до десятков лет), оставаясь токсичными и даже образуя более токсичные метаболиты.

Чрезвычайно опасны и некоторые органические компоненты техногенных выбросов (3,4-бенз(а)перен и др.), относящиеся к канцерогенным соединениям.

Необходимо иметь в виду, что почва, загрязненная токсикантами и их метаболитами, становится источником загрязнения растительных и животных продуктов, атмосферы и природных вод.

Загрязнение почв радиоактивными веществами обусловлено главным образом испытанием в атмосфере атомного и ядерного оружия, которое не прекращено отдельными государствами и на сегодня. Выпадая с радиоактивными осадками, 90 Sr, 137 Cs и другие нуклиды, поступая в растения, а затем в продукты питания и организм человека, вызывают радиоактивное заражение, обусловленное внутренним облучением.

Локальное радиоактивное загрязнение почв может возникнуть при аварийных ситуациях на атомных станциях. Путем подбора культур, применения минеральных удобрений, запахивания верхнего слоя почвы на глубину 40-50 см и других агротехнических приемов возможно устранение неблагоприятных последствий поступления в почву радиоактивных продуктов.

Переуплотнение почв , то есть уменьшение ее межагрегатной и агрегатной порозности и увеличение плотности до 1,4 г/см 3 . Главной причиной этого является использование на полях тяжелой сельскохозяйственной техники, что приводит к образованию подплужной подошвы с повышенной плотностью. Это препятствует свободной инфильтрации влаги в почве и приводит к ее переувлажнению.

Истощение почв связано со снижением доступности элементов минерального питания растений – биофилов: К, Mg, Ca, P и некоторых микроэлементов [6].

Дегумификация – процесс снижения содержания гумуса, особенно гуминовых кислот, который возникает, в основном, как следствие эрозии.

Подкисление почв возникает при внесении в почву избыточного количества минеральных удобрений или выпадении кислотных осадков.

Оглеение почв активизируется при застое вод и приводит к накапливанию восстановленных форм Fe и Mn.

Осолонцевание происходит при увеличении в почвенном поглощающем комплексе доли натрия. При этом повышается степень пептизируемости коллоидов и илистого вещества. Процесс связан с поступлением солей из почвообразующих пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении земель

Деградация минеральной основы почв – процесс разрушения почвенных агрегатов и необратимого изменения минерального состава почв. Он протекает в результате потери естественных элементов питания растений, выноса из почвы тонкодисперсных частиц, агролессиваже.

Значительный ущерб также связан с отчуждением земель на несельскохозяйственные нужды связано со строительством и расширением городов и населенных пунктов, промышленных предприятий, дорог, различного вида путепроводов и т.п. Масштабы такого отчуждения весьма велики. В настоящее время под предприятиями, поселениями, транспортными сооружениями и коммуникациями связи находится около 60 млн.га.

Источник