ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ

Важнейшим фактором, непосредственно формирующим количество (объем) каждого вида продукции животноводства, является продуктивность сельскохозяйственных животных.

Продуктивность животных представляет собой количество той или иной продукции, полученной от одного животного за определенный период времени (сутки, месяц, квартал, год и т.п.). Обычно показатели продуктивности животных рассчитываются по половозрастным группам различных видов сельскохозяйственных животных. В Республике Беларусь определяют молочную продуктивность коров, мясную продуктивность ремонтного молодняка и поголовья на откорме, шерстную продуктивность овец, яйценоскость птицы и др. Продуктивность сельскохозяйственных животных характеризует уровень развития той или иной отрасли животноводства и является важнейшим фактором увеличения производства животноводческой продукции[15].

В сельскохозяйственных организациях, где обычно насчитывается несколько сотен или тысяч коров, молочную продуктивность основного стада могут характеризовать разнообразные показатели: удой молока в расчете на 1 среднегодовую корову, средний удой на 1 дойную корову за период лактации, среднесуточный удой на 1 корову и др.

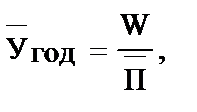

Молочная продуктивность коров измеряется в первую очередь удоем молока от одной среднегодовой коровы:

где W – валовой надой молока (кг, т); П – среднегодовое поголовье коров.

Этот показатель позволяет оценить достигнутый уровень организации молочного скотоводства, т.е. степень использования коров в процессе воспроизводства крупного рогатого скота и общий уровень продуктивности молочного стада.

Фактический уровень молочной продуктивности коров можно выразить средним удоем на 1 дойную корову (

где

Однако более точно молочную продуктивность коров можно отразить с помощью среднего удоя молока на 1 дойную корову за период лактации:

где

Можно отметить, что лактационный период, т.е. период доения коров, составляет 305 календарных суток, а показатель среднего удоя на 1 дойную корову за период лактации обычно определяют и документально регистрируют в СХО племенного направления с целью объективной оценки племенных качеств основного стада крупного рогатого скота.

Среднесуточный удой молока в течение календарного года можно рассчитать следующим образом:

где tл – продолжительность лактационного периода, суток.

Среднесуточный удой молока от 1 коровы имеет значительные сезонные колебания, который при графическом изображении в системе координат образует лактационную кривую линию, сущность которой заключается в том, что обычно на протяжении первого и второго месяцев лактации суточный удой коров последовательно повышается, достигая апогея в конце второго – начале третьего месяца, а затем удой постепенно (на 5-6% ежемесячно) снижается. Знание характерных особенностей лактационной кривой позволяет более точно планировать валовое производство молока за любые периоды календарного года.

Молочная продуктивность коров имеет значительные различия как в динамике, так и по категориям хозяйств Республики Беларусь. Об этом свидетельствует данные табл. 4.12[11,12].

Т а б л и ц а 4.12. Средний удой молока на среднегодовую корову, кг

| Категории хозяйств | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |

| Сельскохозяйственные организации (СХО) | |||||

| Личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства | |||||

| В среднем |

Как видно из данных табл. 4.12, за период 2001-2005гг. по основному показателю молочной продуктивности – надою молока от одной среднегодовой коровы – сельскохозяйственные организации Беларуси в определенной мере отставали от личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Вместе с тем все категории хозяйств по годовому удою коров имели устойчивую тенденцию роста. Рост молочной продуктивности коров – результат повышения интенсификации производства молочной отрасли в сельскохозяйственной сфере АПК Беларуси.

Мясная продуктивность основных видов сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней и др.), а также птицы выражается важнейшими показателями:

· живой массой одной головы в каждой половозрастной группе; среднесуточным приростом живой массы одной головы ремонтного молодняка или привесом одной головы на откорме,

· выходом продукции выращивания (прироста) живой массы на одну маточную голову.

Средняя живая масса одной головы животных рассчитывается отдельно по каждому виду и группе сельскохозяйственных животных; определяется, как правило, на начало и конец периода, на момент перевода молодняка в основное стадо, съема с откорма, выбраковки, реализации животных. Средняя живая масса одной головы – один из наиболее распространенных показателей мясной продуктивности животных. Он характеризует результаты всего комплекса мер по выращиванию и откорму поголовья, отражает степень упитанности животных и может быть рассчитан следующим образом (4.21):

где

Особую роль для сельскохозяйственных сферы АПК играет живая масса 1 головы животных на момент реализации поголовья в счет выполнения государственного заказа. Реализация повышенной живой массы поголовья, как правило, стимулируется существенными надбавками к установленным закупочным ценам за единицу живой массы.

Среднесуточный прирост либо привес живой массы на одну голову животных можно рассчитать по различным половозрастным группам сельскохозяйственных животных по формуле (4.22):

где

Среднесуточный прирост живой массы на 1 голову может быть рассчитан не только за период содержания поголовья в группе, но и за любой период времени (декаду, месяц, квартал, стойловый и пастбищный периоды, календарный год). В условиях развитых рыночных отношений суточные приросты поголовья животных (с высокой точностью) могут контролироваться ежедневно.

Выход продукции выращивания (прироста) живой массы в расчете на 1 маточную голову выражает, прежде всего, мясной потенциал стада животных. Этот показатель рассчитывают отдельно по каждому виду сельскохозяйственных животных (4.23):

где SW – продукция выращивания (прирост) живой массы (кг, т);

Расчет показателей мясной продуктивности сельскохозяйственных животных в СХО «Нива» приведен в табл. 4.13.

Данные табл. 4.13 показывают, что СХО «Нива» ведет целенаправленную работу по выращиванию, откорму и реализации молодняка крупного рогатого скота и свиней. Об этом свидетельствуют сравнительно высокие показатели мясной продуктивности животных: средняя живая масса одной головы при реализации, среднесуточный привес живой массы поголовья на откорме, а также выход продукции выращивания на одну маточную голову по каждому виду животных. Целесообразно обратить внимание на то, что в некоторых сельскохозяйственных организациях Беларуси достигнуты показатели мясной продуктивности животных такого уровня, который может быть сопоставим с лучшими мировыми образцами. Например, среднесуточный привес одной головы на откорме крупного рогатого скота может составлять 2-3 кг, свиней – 1 кг.

Т а б л и ц а 4.13. Расчет основных показателей мясной продуктивности животных в СХО «Нива»

Источник

3.3.3. Показатели продукции животноводства и продуктивности животных

В сельскохозяйственной сфере АПК к продукции животноводства относятся сырые продукты (молоко, живая масса приплода, прироста и привеса, шерсть, яйцо, мед и т.д.), получаемые в результате разведения, выращивания и хозяйственного использования различных видов сельскохозяйственных животных (КРС, свиней, овец, коз, лошадей, пушных зверей, птицы, пчел, кроликов, рыбы и т.д.).

Продукты, полученные в результате первичной промышленной переработки сельскохозяйственного сырья (мясо и сало, масло животное, сыр, шкуры и др.), добытые в результате промышленного рыбоводства и охоты, не относятся к продукции животноводства. Эти виды продукции относятся к результатам работы вспомогательной и перерабатывающей сфер АПК.

Продукция животноводства учитывается по каждому ее виду прежде всего в натуральном выражении – в единицах массы, объема, в штуках и др.

Продукция выращивания животных – это общая живая масса приплода, прироста и привеса по каждому виду сельскохозяйственных животных за определенный период времени, определяемая непосредственно путем взвешивания животных. Живую массу приплода определяют на момент рождения приплода. В СХО, не специализирующихся в племенном направлении, живая масса приплода определяется по нормативной средней массе одной головы приплода, характерной для каждого вида сельскохозяйственных животных (для телят 26-35 кг, поросят 0,8-1,2 кг, ягнят и козлят 2-4 кг в зависимости от породы). Живая масса прироста определяется по всем ремонтным половозрастным группам, а живая масса привеса – по группам животных, находящихся на откорме.

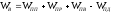

Объем продукции выращивания животных рассчитывают прямым способом, при котором суммируют живую массу полученного приплода, прироста ремонтного молодняка и привеса животных на откорме, а затем из полученной суммы вычитают живую массу павшего и погибшего молодняка. Массу павших животных берут по последнему взвешиванию. Живая масса павшего и погибшего взрослого продуктивного поголовья, находящегося в основном стаде, в объеме продукции выращивания не учитывается.

где

Результаты, полученные прямым способом расчета, могут быть проверены и уточнены с помощью балансового (расчетного) способа расчета объема продукции выращивания (прироста) за определенный период времени:

где

Пример применения балансового (расчетного) способа определении объема продукции выращивания основных видов сельскохозяйственных животных в СХО приведен в табл.3.5.

Расчет объема продукции выращивания (прироста)

Источник

Калькуляция себестоимости продукции крупного рогатого скота молочного направления

Калькуляция себестоимости продукции животноводства

Фактические затраты на производство продукции животноводства можно определить только в конце отчетного года, когда будут закрыты счета 20-1, 23, 25, 26, 97. Следовательно, к закрытию субсчета 20-2 «Животноводство» следует приступить, когда в дебетовой части счета будут отражены суммы калькуляционных разниц по вспомогательным производствам, по кормам, выращенным в своей организации, а также распределены и включены в затраты животноводства общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

В конце отчетного года в дебетовой части аналитических счетов животноводства будут учтены фактические затраты, в кредитовой — выход основной продукции по плановой себестоимости, побочной продукции — по нормативным затратам и ценам возможной реализации. Плановую себестоимость основной продукции животноводства в конце отчетного года необходимо довести до уровня фактической. Для этого исчисляется фактическая себестоимость основных видов продукции. Себестоимость продукции животноводства составляют затраты на содержание животных и птицы за вычетом затрат на незавершенное производство. В животноводстве объектами исчисления себестоимости являются отдельные виды продукции по каждому виду скота и птицы, рыбоводства, пчеловодства и шелководства.

Себестоимость основной продукции определяется суммой затрат, учтенной по соответствующему аналитическому счету (технологической группе животных и птицы), за вычетом стоимости побочной продукции: навоза, помета, шерсти-линьки, пуха, пера-линьки, волоса-сырца и т.д.

При определении (исчислении) себестоимости прироста живой массы молодняка крупного рогатого скота, поросят старше двух месяцев, ягнят после отбивки от маток следует иметь в виду, что основной продукцией этих групп животных является только полученный прирост живой массы (за вычетом прироста павших животных).

Учет затрат и выхода продукции ведется раздельно по молочному и мясному скотоводству. Аналитические счета открываются по каждому объекту учета затрат по крупному рогатому скоту молочного направления. Они могут называться «Основное стадо», по нему учитываются затраты на содержание коров и быков-производителей (цель производства: получить основную продукцию — молоко и сопряженную — приплод), или «Животные на выращивании и откорме», по нему учитываются затраты на выращивание молодняка всех возрастов и откорм взрослых животных, выбракованных из основного стада (цель производства — получение прироста живой массы животных).

Объектами калькуляции по «Основному стаду» являются молоко и приплод, калькуляционными единицами — 1 ц и 1 голова.

Для определения себестоимости молока и приплода применяется комбинированный метод калькуляции. Из общей суммы затрат на содержание основного стада за год исключается стоимость побочной продукции (навоз, шерсть-линька) в принятой оценке. Оставшуюся сумму затрат, приходящуюся на сопряженную продукцию (молоко и приплод), распределяют в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на молоко — 90%, на приплод — 10%. Полученные данные о затратах на производство молока и приплода необходимо разделить соответственно на количество молока и количество голов приплода, в результате получают фактическую себестоимость 1 ц молока 1 головы приплода.

Объектом калькуляции по животным на выращивании и откорме является прирост живой массы и живая масса животных, калькуляционной единицей — 1 ц.

Исчисление себестоимости 1 ц прироста живой массы молодняка всех возрастов и взрослых животных, выбракованных из основного стада на откорм, производится путем деления суммы затрат по содержанию таких животных, за вычетом стоимости побочной продукции в принятой оценке, на количество прироста живой массы. Если в данной группе животных в течение отчетного периода движения не было, то количество прироста живой массы определяется как разница между массой животных на конец и начало отчетного периода. В прирост живой массы включается прирост массы в отчетном году по павшим животным за период с начала года до момента падежа.

Живая масса приплода не включается в прирост живой массы скота, так как себестоимость приплода рассчитывается по основному молочному стаду. Чтобы оценить выбывающее поголовье молодняка КРС, взрослого скота на откорме (реализация, перевод в другие возрастные группы, падеж по вине работников животноводства, в результате стихийных бедствий и т.д.) и остающееся в хозяйстве на конец отчетного года, независимо от источников поступления и времени пребывания на откорме, необходимо исчислить фактическую себестоимость живой массы.

Это вызвано тем, что на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» поступающее в течение года поголовье учитывается в разной оценке:

— приплод — по плановой себестоимости 1 головы независимо от живой массы;

— купленные животные — по цене приобретения;

— скот, находящийся на откорме с прошлого года, — по балансовой стоимости, т.е. по фактической себестоимости прошлого года.

Для исчисления фактической себестоимости 1 ц живой массы скота необходимо сначала определить количество живой массы по формуле

Мж .= Мн. + Мпр. + Мр. + Пр + Мп – Мпав,

где Мж. — количество центнеров живой массы поголовья;

Мн. — живая масса поголовья на начало отчетного года;

Мпр. — живая масса приплода;

Пр. — прирост живой массы;

Мп. — живая масса поступивших животных;

Мпав.- живая масса павших животных (на дату последнего взвешивания), плановая оценка которых включена в затраты животноводства по статье «Потери от падежа животных».

После определения количества живой массы исчисляют стоимость живой массы животных.

Стоимость живой массы животных определяют следующим образом:

См = Сн + Сп + Спр + Сприр — Спад,

где См — стоимость живой массы поголовья;

Сн — стоимость животных на начало года;

Сп — стоимость животных, поступивших со стороны;

Спр — фактическая стоимость приплода;

Сприр — стоимость прироста живой массы;

Спад — стоимость павших животных, отнесенная в плановой оценке в затраты животноводства.

Если стоимость живой массы поголовья (Сп) поделить на количество живой массы (Мж), то можно получить фактическую себестоимость 1 ц живой массы скота.

После ее исчисления производится корректировка плановой себестоимости живой массы животных, выбывших в течение отчетного года и оставшихся на конец года, до уровня фактической себестоимости методом «красное сторно» или дополнительной записью. По животным, выбывшим в течение года, корректировка оформляется бухгалтерскими записями: дебет счета 94, кредит счета 11 — при падеже животных по вине работников животноводства; дебет счета 08, кредит счета 11 — при переводе животных в основное стадо; дебет счета 20, кредит счета 11 — в случае забоя животных; дебет счета 99, кредит счета 11 — в случае гибели животных от стихийных бедствий; дебет счета 11, кредит счета 11 — при переводе животных в старшие возрастные группы.

По животным, оставшимся на конец отчетного года в хозяйстве, корректировка производится без составления бухгалтерской проводки.

Таким образом, после корректировки живая масса поголовья животных, оставшегося на конец отчетного года и выбывшего в течение года, будет отражена по фактической (усредненной) себестоимости. Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» не закрывается, а заключается.

Пример: по определению фактической себестоимости 1 ц живой массы.

В организации затраты на содержание молодняка скота на откорме за год составили 885 950 руб.; стоимость павшего молодняка (по плановой себестоимости живой массы) — 13 500 руб.; стоимость навоза — 9460 руб.; на начало года живая масса молодняка составила 1973 ц, на конец отчетного периода — 3709,8 ц. В течение года на откорм поступил приплод массой 342 ц, реализовано с откорма животных массой 1691,2 ц, пало 44 головы массой 34 ц. Плановая себестоимость 1 ц прироста 305 руб.

Определяем фактическую себестоимость 1 ц прироста живой массы молодняка в следующей последовательности:

1. Находим затраты, относимые на прирост живой массы (885 950 руб. — 9460 руб. = 876 490 руб.).

2. Определяем прирост живой массы (3709,8 ц — 1973 ц — 342 ц + 1691,2 ц+ 34 ц = 3120 ц).

3. Исчисляем фактическую себестоимость 1 ц прироста (876 490 руб. : 3120 ц = 280,926 руб.).

4. Определяем калькуляционную разницу по полученному приросту массы за год (плановая 305 руб. — фактическая 280,926 руб. = 24,074 руб.).

5. Отражаем корректировочные записи методом «красное стор-но» на списание калькуляционной разницы между плановой и фактической себестоимостью полученного прироста живой массы по данной учетной группе:

Дебет счета 11 «Животные на выращивании и откорме» Кредит субсчета 20-2 «Животноводство» на сумму (24,074 руб. х 3120 ц) = 75 111 руб.(сторно).

Аналитический счет закрывается и сальдо не имеет.

Источник