Почвенный профиль

Мощность почвенного профиля и его отдельных горизонтов

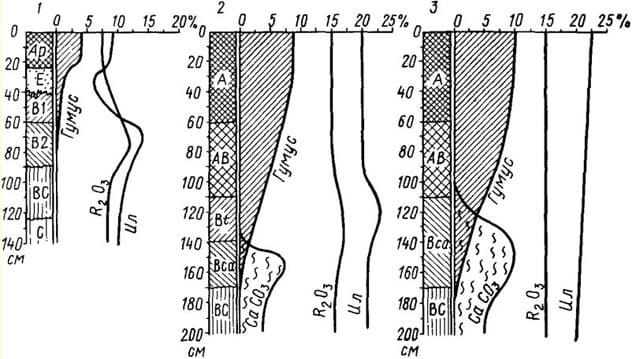

Профиль почвы характеризует изменение ее свойств по вертикали, связанное с воздействием почвообразовательного процесса на материнскую горную породу. Наблюдается закономерное, зависящее от типа почвообразования изменение гранулометрического, минералогического, химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности почвы вглубь до незатронутой почвообразованием материнской породы. Это изменение может быть постепенным, что отражается плавным ходом соответствующих кривых на графиках распределения, характеризующих те или иные параметры почвы, например содержание гумуса, илистых частиц, полуторных оксидов. С другой стороны, кривые могут иметь ряд минимумов и максимумов, что отражает горизонты выноса и аккумуляции тех или иных веществ, резкие различия в составе и свойствах горизонтов профиля.

Мощностью почвы называется ее вертикальная протяженность, т.е. толщина от поверхности вглубь до горной породы, неизмененной почвообразовательным процессом. Вертикальную протяженность почвы называют профилем почвы. Мощность профиля различных почв изменяется в очень широких пределах. «Мощность почвы, это суммарная мощность всех входящих в ее толщу горизонтов А и В (при очень широком понимании горизонта В, включая карбонатно-аккумулятивные, солевые, гипсовые, железистые (плинтитовые) горизонты, но исключая их, если между ними и почвой есть прослойка подпочвы, в случае чего они будут погребенными горизонтами древних почв и должы относиться уже к породе) вплоть до подпочвы» (по определению В.Г. Розанова, 1983). Примитивные и маломощные почвы имеют толщину профиля 1—40 см. Для большинства почв бореального пояса типична мощность 50—150 см. При активном почвообразовании в теплых и влажных условиях мощность может возрастать до 2—5 м.

Почвенный профиль

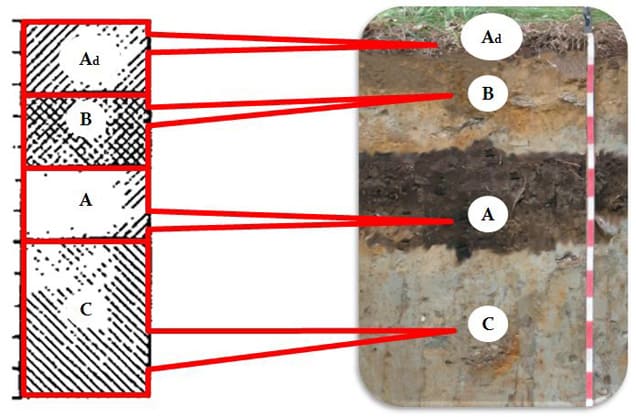

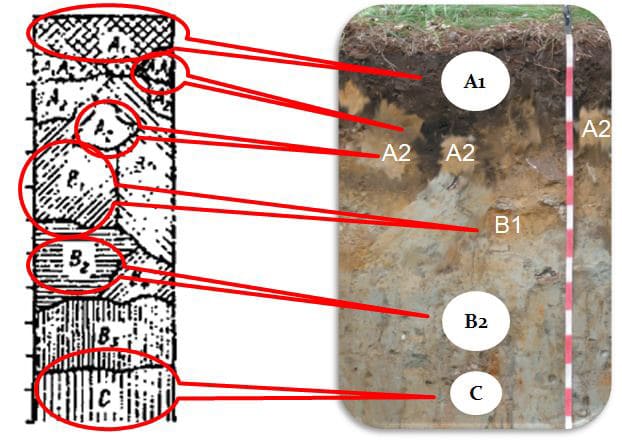

Почвенным профилем называется определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов в пределах почвенного индивидуума, специфическая для каждого типа почвообразования.

Профиль почвы характеризует изменение ее свойств по вертикали, связанное с воздействием почвообразовательного процесса на материнскую горную породу. Наблюдается закономерное, зависящее от типа почвообразования изменение гранулометрического, минералогического, химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности почвы вглубь до незатронутой почвообразованием материнской породы. Это изменение может быть постепенным, что отражается плавным ходом соответствующих кривых на графиках распределения, характеризующих те или иные параметры почвы, например содержание гумуса, илистых частиц, полуторных оксидов. С другой стороны, кривые могут иметь ряд минимумов и максимумов, что отражает горизонты выноса и аккумуляции тех или иных веществ, резкие различия в составе и свойствах горизонтов профиля.

Главные факторы образования почвенного профиля, т.е. дифференциации исходной почвообразующей породы на генетические горизонты,—это, во-первых, вертикальные потоки вещества и энергии (нисходящие или восходящие в зависимости от типа почвообразования и его годовой, сезонной или многолетней цикличности) и, во-вторых, вертикальное распределение живого вещества (корневые системы растений, микроорганизмы, почвообитающие животные).

Строение почвенного профиля, т. е. характер и последовательность составляющих его генетических горизонтов, специфично для каждого типа почвы и служит его основной диагностической характеристикой. При этом имеется в виду, что все горизонты в профиле взаимно связаны и обусловлены. В разных типах почв отдельные горизонты могут иметь близкие признаки и свойства и быть аналогичными или однотипными в генетическом плане, как, например, гумусовый или глеевый горизонты в разных почвах. Тем не менее, для каждой конкретной почвы всегда имеется комплекс взаимосвязанных горизонтов, составляющих ее характерный профиль, а не их простая сумма.

Генетическая целостность, единство почвенного профиля—основное свойство почвенного тела, почвы как таковой, формирующейся в процессе почвообразования из исходной материнской породы, как единое целое, и развивающейся во времени в единстве составляющих ее генетических горизонтов.

Типы строения почвенного профиля

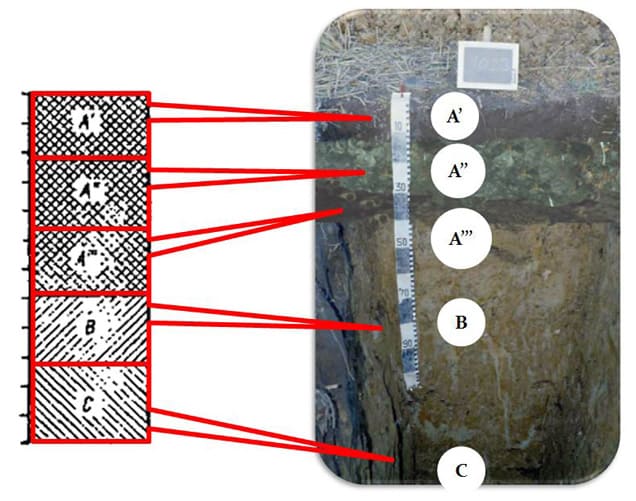

В соответствии с характером соотношения различных горизонтов можно выделить несколько типов строения почвенного профиля, которые связаны с определенными типами почвообразования, возрастом почв и их нарушенностью природными или техногенными педотурбациями.

Простое строение профиля включает в себя следующие пять типов:

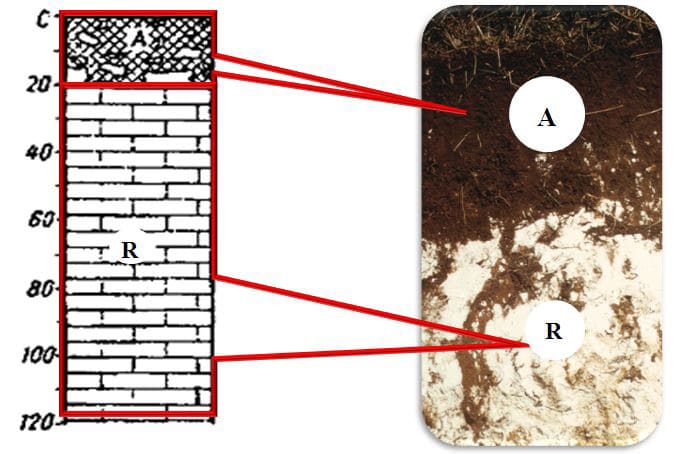

1) Примитивный профиль с маломощным горизонтом А либо АС, лежащим непосредственно на материнской породе;

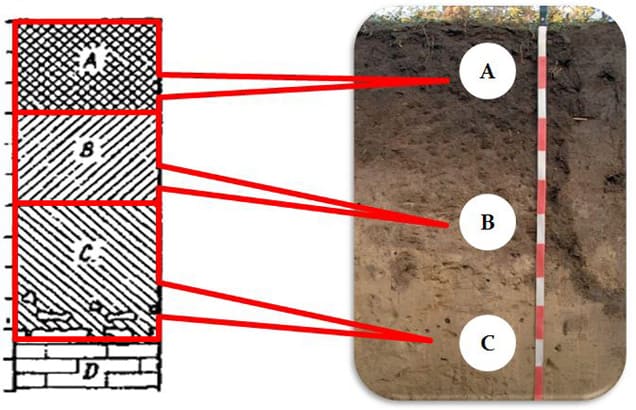

2) Неполноразвитый профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, но укороченных, с малой мощностью каждого горизонта;

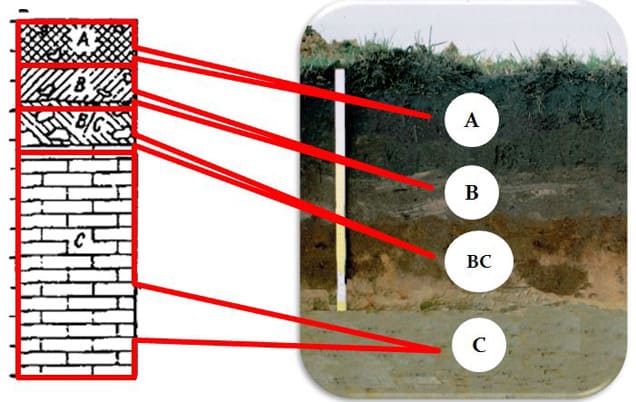

3) Нормальный профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, с мощностью, типичной для неэродированных почв плакоров;

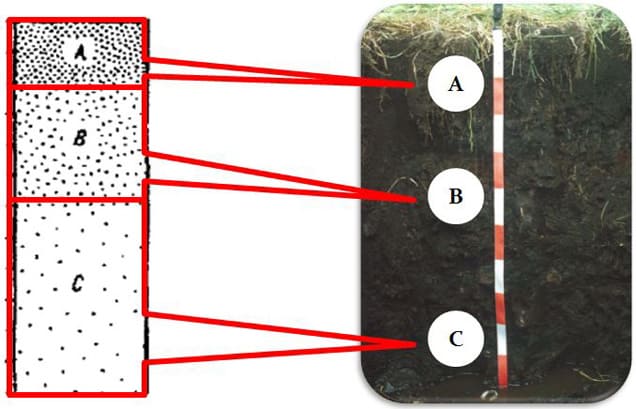

4) Слабодифференцированный профиль, в котором генетические горизонты выделяются с трудом и очень постепенно сменяют друг друга;

5) Эродированный профиль, в котором часть верхних горизонтов уничтожена эрозией.

Сложное строение почвенного профиля также характеризуется пятью типами:

1) Реликтовый профиль, в котором присутствуют погребенные горизонты или погребенные профили палеопочв; с другой стороны, в профиле могут присутствовать не погребенные, а реликтовые горизонты, являющиеся следами древнего почвообразования, идущего сейчас по иному типу;

2) Многочленный профиль формируется в случае литологических смен в пределах почвенной толщи;

3)Полициклический профиль образуется в условиях периодического отложения почвообразующего материала (речной аллювий, вулканический пепел, эоловый нанос);

4) Нарушенный (перевернутый) профиль с искусственно (деятельностью человека) или природно (например, при ветровалах в лесу) перемещенными на поверхность нижележащими горизонтами;

5) Мозаичный профиль, в котором генетические горизонты, сменяя друг друга пятнами на небольшом протяжении, образуют не последовательную по глубине серию горизонтальных слоев, а прихотливую мозаику.

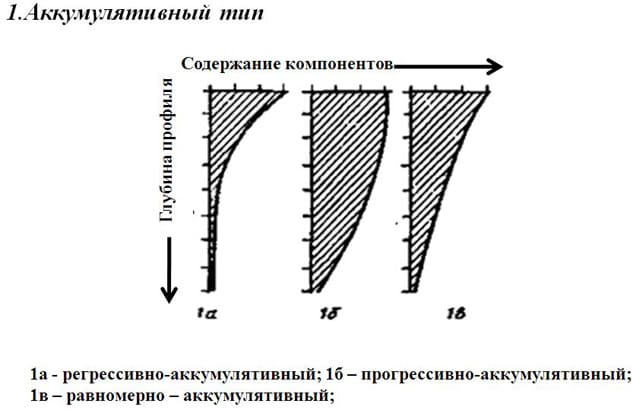

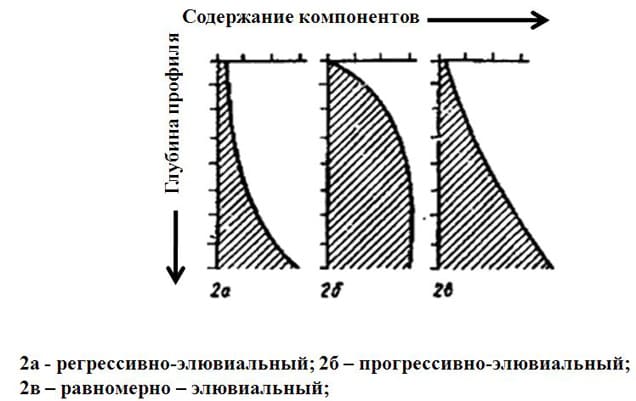

Систематика типов строения почвенного профиля может быть построена и по иному принципу, т. е. не на основе соотношения тех или иных генетических почвенных горизонтов, как приведенная выше, а на основе анализа распределения вещественного состава почвы по ее вертикальному профилю. При этом может рассматриваться какое-то одно вещество или одна группа веществ (например гумус, известь, гипс, водорастворимые соли, глинистые минералы, полуторные оксиды), либо совокупность педохимически сопряженных веществ. Это распределение также определенным образом отражается и в морфологии почвы, например, в окраске почвы или ее плотности, в характере и распределении новообразований. В указанном отношении почвенные профили могут быть разделены на следующие типы:

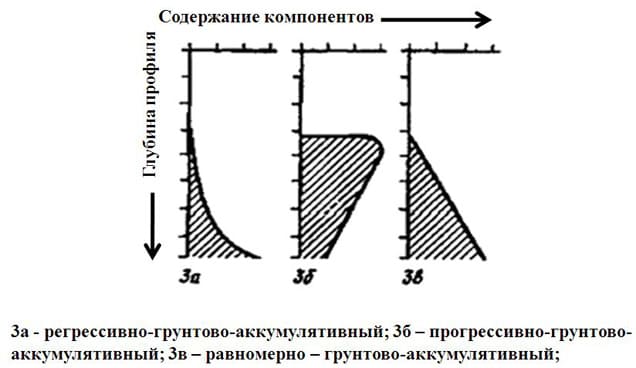

1) Аккумулятивный профиль с максимумом накопления тех или иных веществ с поверхности при их постепенном падении с глубиной, причем кривая распределения вещества, например гумуса, может иметь регрессивно-аккумулятивный (вогнутая), прогрессивно-аккумулятивный (выпуклая) или равномерно-аккумулятивный характер;

2) Элювиальный профиль с минимумом вещества на поверхности при постепенном увеличении его содержания с глубиной, причем опять-таки кривая распределения вещества, например, карбоната кальция, может иметь регрессивно-элювиальный (вогнутая), прогрессивно-элювиальный (выпуклая) или равномерно-элювиальный характер;

3) Грунтово-аккумулятивный профиль, характеризующий накопление веществ из грунтовых вод в нижней и средней части профиля;

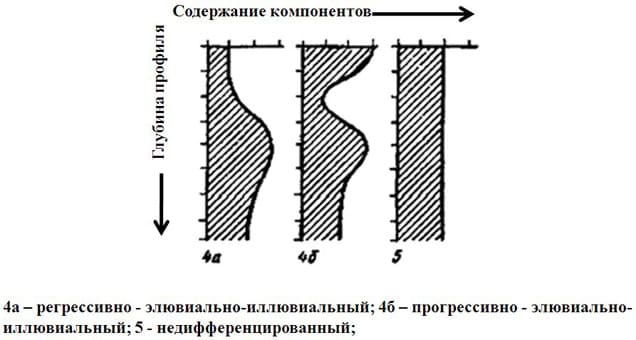

4) Элювиально-иллювиальный профиль с минимумом вещества в верхней части и максимумом в средней или нижней;

5) Недифференцированный профиль с равномерным содержанием вещества по всей почвенной толще.

Академик Б.Б. Полынов делил все морфологические признаки почвы на три группы:

- свойственные отдельным горизонтам и определяющие их;

- рассеянные по всему почвенному профилю;

- свойственные только части профиля, границы которой не совпадают с основными генетическими горизонтами.

Все эти признаки далее могут быть объединены в две другие группы—горизонтные (например, окраска) и внегоризонтыые (например, трещиноватость). Связано это, по мнению Б.Б. Полынова, с тем, что почвообразование складывается из нескольких более или менее независимых частных процессов, каждый из которых дает свой собственный профиль распределения веществ в почве по ее глубине. Горизонты, сформированные одними процессами, могут не совпадать с другими горизонтами, сформированными иными процессами, например гумусово-аккумулятивные и карбонатно-аккумулятивные горизонты. Это приводит к тому, что в одной и той же почве обычно сочетаются разные профили распределения для разных групп веществ. Например, в дерново-подзолистой почве имеет место сочетание аккумулятивного (регрессивно-аккумулятивного, резко убывающего) профиля гумуса, элювиально-иллювиального профиля глинистых минералов и полуторных оксидов, элювиального профиля щелочных и щелочно-земельных металлов.

Сочетания указанных Сочетания указанных типов строения профиля и типов распределения веществ в профиле дают немногочисленные, но весьма характеристические для тех или иных проявлений почвообразования генетические формы почвенных профилей (интегральные названия профилей), среди которых выделяются следующие:

- Недифференцированный (примитивный) профиль, характеризующий первые стадии почвообразования либо почвы на песках. В профиле выделяются лишь горизонты А и С (либо он может иметь задатки иных горизонтов, с трудом выделяемые в толще материнской породы.

- Изогумусовый профиль, имеющий сильно выраженную с поверхности аккумуляцию гумуса при постепенном падении его содержания с глубиной и возможную дифференциацию по водорастворимым солям, гипсу, карбонатам, но не имеющий дифференциации по более стабильным компонентам (глинистые минералы, O3, SiO2, первичные минералы, первичные минералы); гумусовый горизонт отличается большой мощностью.

- Метаморфический профиль слабо или сильно дифференцирован по глине и характеризуется процессом оглинивания во всем профиле или во всем профиле или в какой-то его части без элювиально-иллювиального перераспределения веществ, особенно глинистого материала.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный (текстурно-дифференцированный) профиль—профиль почв с четко выраженными элювиальными и соответствующими им иллювиальными горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный профиль, сформировавшийся под влиянием гидрогенной аккумуляции каких-либо веществ в условиях древнего или современного гидроморфизма, и характеризующийся их аккумуляцией в определенной части. Обычно это аккумуляция солей, гипса, карбоната кальция, гидроксидов железа, SiO.

- Криогенно-дифференцированный профиль, фактором специфической дифференциации и педотурбаций в котором служит присутствующая на некоторой глубине многолетняя льдистая мерзлота.

- Антропогенно-дифференцированный (искусственный) профиль создается человеком, например при плантажной вспашке, рекультивации нарушенных земель, трансплантации почв на каменистых склонах, кольматировании понижений рельефа и их последующем дренировании.

Источник

Морфологические признаки почвы, мощность почвенного профиля и его строение

Строение почвы — специфическое для каждого почвенного типа сочетание генетических горизонтов, внутригоризонтальных и внегоризонтальных образований, составляющее в целом почвенный профиль. Строение почвы – общий облик почвенного профиля.

Новообразования – морфологически оформленные выделения и скопления разнообразных веществ химического и биологического происхождения, резко отличающиеся от массы почвы по цвету, сложению и составу, являющиеся следствием почвообразовательного процесса. В почвах Беларуси чаще обнаруживаются новообразования из углекислой извести в виде налетов, выцветов, «сединок», «плесени»; железистые выцветы, потеки-кутаны в виде ржаво-охристых, бурых пятен, прожилок, пленок по структурным отдельностям; кремнеземнистая присыпка (скелетаны) в виде белесых зерен в горизонте А1, прожилок и других горизонтов. Новообразования являются чрезвычайно важными признаками для суждения о свойствах почв, их составе и генезисе.

Прослойки: луговая известь (мергель); полутораоксиды железа в подгумусовых горизонтах дерновых, заболоченных почв в виде охры, рудяка и ячеистых пластов лимонита мощностью 5-10 см; ортзанды и псевдофибры в песчаных почвах; вивианит в торфах, гумусовых и подгумусовых горизонтах, сапропель органический, минеральный, известковый.

Включения – случайные инородные органические или минеральные тела или предметы в профиле почвы, генетически не связанные с почвообразовательным процессом. К ним относятся галька, валуны, обломки камней, кирпича, кусочки угля, кости, черепки, окаменелости остатков растений и др. Включения, как и новообразования, могут играть важную роль в установлении особенностей почв и их лесорастительных условий.

Горизонты в пределах почвенного профиля различаются между собой обычно по окраске, изменения которой определенным образом отражают изменения состава почвы и ряда ее свойств, поскольку окраска почвы в первую очередь зависит от ее химического и минералогического состава. Окраска почвы частично наследуется от почвообразующей породы, особенно в нижних горизонтах, но в основном является результатом почвообразования. Окраска почвенных горизонтов зависит от сочетания гумусовых и минеральных веществ. Мощный темноокрашенный горизонт свидетельствует о больших запасах гумуса; светлый, белесый цвет указывает на обеднение почвы питательными веществами в результате подзолообразовательного процесса; красный обусловлен оксидами железа. Окраска почвы вызывается сочетанием трех цветов: черного, красного и белого, дающего различные оттенки. Окраска почвы — важный показатель принадлежности ее к тому или иному типу. Многие почвы получили название в соответствии со своей окраской — подзол, краснозем, чернозем и др. Черная (темно-серая, темно-бурая) окраска почвы обычно связана с содержанием в ней гумуса, белая — преимущественно присутствием в ее составе таких компонентов как кварц, известь, гипс и др. Светлую окраску придают почве и некоторые первичные минералы (полевые шпаты). Красная краска обусловлена накоплением в почве оксидов железа, желтая — гидрооксидов железа, прежде всего лимонита. Бурую окраску имеют почвы с высоким содержанием слюдистых минералов, иллита, пурпурную и фиолетовую — оксиды марганца.

Окраска почвы в сильной степени зависит от ее увлажнения (влажная почва всегда темнее, чем сухая), степени агрегатированности. Обычно окраска внутренних частей структурных отдельностей почвы существенно отличается от окраски их поверхностных слоев, отражая соответствующие различия в составе и строении почвенной массы.

Морфологические признаки почв характеризуют сложение почвенного материала, присущее разным почвообразующим породам, почвам и специфическим почвенным горизонтам, которое наблюдается с помощью микроскопа в тонких шлифах почв ненарушенного строения. Обычно это сложение почвенных агрегатов, включая особенности их поверхности. В шлифах, матрицах, выделяют скелет и плазму. Скелет составляют обломки первичных минералов, кремневые и органические частицы почвы крупнее коллоидов (более 2 мкм). Плазма состоит из органических и минеральных коллоидов и более дисперсной массы, представлена частицами диаметром менее 2 мкм. В зависимости от состава делится на глинистую, гумусно-глинистую, карбонатно-глинистую, железисто-глинистую. Состав плазмы и характер шлифов отражают направленность почвенных процессов.

Почвенным профилем называется определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов в пределах почвенного индивидуума, специфическая для каждого типа почвообразования. Профиль почвы характеризует изменение ее свойств по вертикали, связанное с воздействием почвообразовательного процесса на материнскую горную породу. Наблюдается закономерное, зависящее от типа почвообразования изменение гранулометрического, минералогического, химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности почвы вглубь до незатронутой почвообразованием материнской породы. Главные факторы образования почвенного профиля, т.е. дифференциации исходной почвообразующей породы на генетические горизонты, – это, во-первых, вертикальные потоки вещества и энергии (нисходящие или восходящие в зависимости от типа почвообразования и его годовой, сезонной или многолетней цикличности) и, во-вторых, вертикальное распределение живого вещества (корневые системы растений, микроорганизмы, почвообитающие животные).

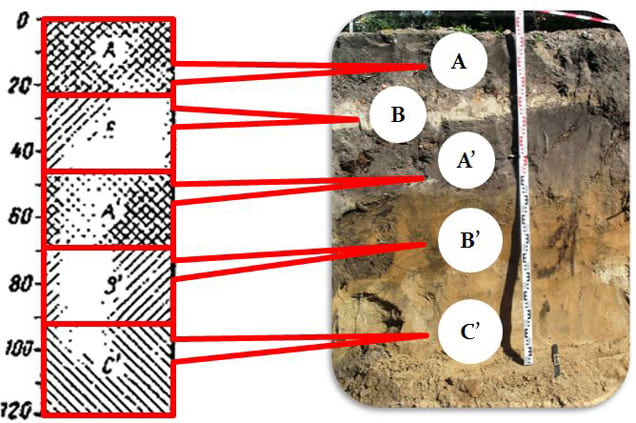

Строение почвенного профиля, т.е. характер и последовательность составляющих его генетических горизонтов, специфично для каждого типа почвы и служит его основной диагностической характеристикой. При этом имеется в виду, что все горизонты в профиле взаимосвязаны. В соответствии с характером соотношения различных горизонтов в большом разнообразии строения почвенного профиля можно выделить несколько типов, которые связаны с определенными типами почвообразования, возрастом почв и их нарушенностью природными или техногенными факторами

По строению почвенный профиль может быть простым и сложным, отличаться набором дифференцированных и недифференцированных генетических горизонтов.

Простое строение профиля включает в себя 5 типов:

1) примитивный профиль с маломощным горизонтом А либо АС, располагающимся на материнской породе;

2) неполноразвитый профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов для каждого типа почвы, но укороченных, с малой мощностью каждого горизонта;

3) нормальный профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, с мощностью, типичной для неэродированных (ненарушенных) почв;

4) слабодифференцированный профиль, в котором генетические горизонты выделяются с трудом и очень постепенно сменяют друг друга;

5) нарушенный (эродированный) профиль, в котором часть верхних горизонтов уничтожена эрозией.

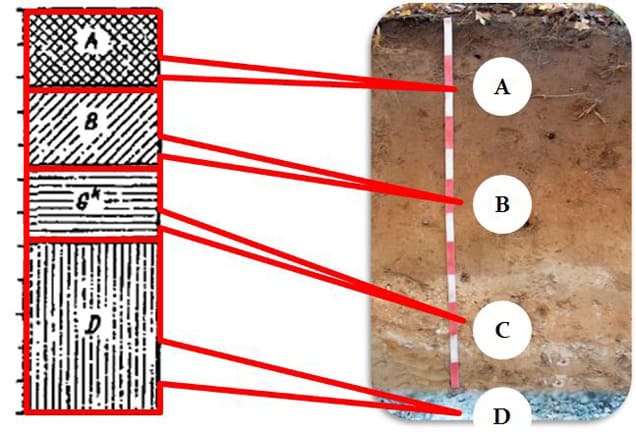

Сложное строение также характеризуется 5 типами:

1) реликтовый профиль, в котором присутствуют погребенные горизонты или погребенные профили палеопочв, с другой стороны в профиле могут быть не погребенные, а реликтовые горизонты, являющиеся следами древнего почвообразования, идущего сейчас по иному типу;

2) многочленный профиль формируется в случае литологических смен в пределах почвенной толщи;

3) полициклический профиль образуется в условиях периодического отложения почвообразующего материала (речной аллювий, вулканический пепел, эоловый нанос);

4) нарушенный (перевернутый) профиль с искусственно (деятельность человека) или природно (ветровал в лесу) перемещенными на поверхность нижележащими горизонтами;

5) мозаичный профиль, в котором генетические горизонты образуют не последовательную по глубине серию горизонтальных слоев, а прихотливую мозаику, сменяя друг друга пятнами на небольшом протяжении.

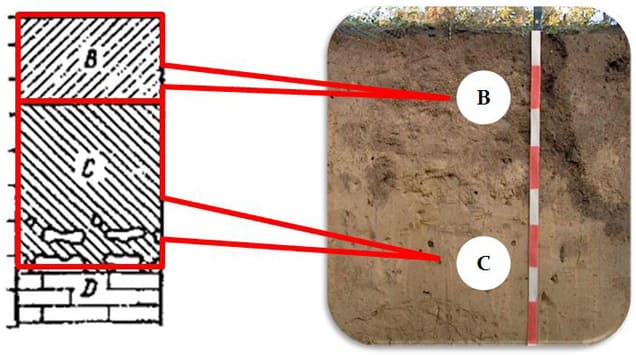

Мощность почвенного профиля – общая протяженность всех горизонтов до материнской породы. У различных почв она колеблется от 40-50 до 100-150 см.

Мощность почвенного горизонта – протяженность от его верхней до нижней границы. Например, А0 = 0-5 см, А1 – 5-25 см и т.д., т.е. видна как мощность, так и глубина расположения горизонта.

При описании почвенного профиля указывается характер перехода между горизонтами. Сочетание горизонтов позволяет записать строение почвенного профиля в виде своеобразной формулы, например: А0 – А1 –А2 –В1 –В2 – ВС –С – подзолистая почва; Ап– А2– А2В1 – Вg – ВСg –Сg – дерново-подзолистая пахотная грунтово-глеевая почва.

Профиль называется нормальным, если почва имеет полный набор горизонтов в соответствии с типом почвообразования.

Источник