Лесные и торфяные пожары и их характеристика (продолжение)

Верховой пожар — это лесной пожар, охватывающий полог леса. Такие пожары характеризуются распространением огня по кронам деревьев. При этом сгорают хвоя, листья, мелкие и крупные ветки деревьев. Переход низового пожара на полог происходит в насаждениях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Чаще всего верховые пожары возникают в горных лесах при распространении огня вверх по склонам гор. В значительной мере возникновению верховых пожаров способствует сильный ветер.

Подземный, или торфяной, пожар — это лесной пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв. При подземных пожарах горит торф, залегающий под лесными массивами. Возникновение и распространение подземных пожаров обычно связано с низовыми лесными пожарами, при которых огонь проникает в слой торфа на наиболее подсохших участках, чаще всего у стволов деревьев, а затем постепенно распространяется в стороны. Подземные пожары начинаются во второй половине лета, частота их возникновения возрастает в засушливые годы, когда просыхают торфяные слои, расположенные под лесом.

Важными характеристиками лесных пожаров является скорость распространения низовых и верховых пожаров и глубина прогорания подземных пожаров. По этим причинам лесные пожары делятся на слабые, средние и сильные. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 м/мин, среднего — свыше 3 м/мин. Слабый верховой пожар имеет скорость до 3 м/мин, средний — до 100 м/мин, сильный — свыше 100 м/мин.

Слабым подземным пожаром считается такой пожар, у которого глубина прогорания не превышает 25 см, средним — от 25 до 50 см, сильным — более 50 см. По скорости распространения огня низовые и верховые пожары ещё подразделяются на устойчивые и беглые.

При низовом беглом пожаре сгорают живой и отмерший надпочвенный покров, опавшие листья и хвоя, обгорают кора нижних частей деревьев и обнажённые корни, хвойный подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью покрова. Беглые пожары чаще всего происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой лесной подстилки.

При устойчивом низовом пожаре прогорает лесная подстилка, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Обычно устойчивые низовые пожары начинаются в середине лета, когда просыхает подстилка.

При верховом беглом пожаре огонь продвигается по пологу леса скачками, иногда значительно опережая фронт низового пожара. При продвижении огня по кронам деревьев ветер разносит искры, горящие ветки и хвою, которые создают новые очаги низовых пожаров за несколько десятков и сотен метров впереди основного очага пожара. Во время скачка пламя может разноситься по кронам со скоростью до 25 км/ч (7 м/с).

При верховом устойчивом пожаре огонь распространяется по кронам деревьев по мере продвижения кромки низового пожара.

В зависимости от площади, охваченной огнём, лесные пожары подразделяются на шесть классов.

1. Загорание — это неуправляемое горение растительности в лесу на площади 0,1—0,2 га.

2. Малый пожар — это пожар на площади 0,2—2 га.

3. Небольшой пожар — это пожар на площади 2,1—20 га.

4. Средний пожар — это пожар на площади 21—200 га.

5. Крупный пожар — это пожар на площади 201—2000 га.

6. Катастрофический пожар — это пожар на площади свыше 2000 га.

Крупные и катастрофические лесные пожары обычно развиваются в пожароопасный сезон, в период чрезвычайной пожарной опасности в лесу, при длительной и сильной засухе, ветреной погоде и сильной захламлённости лесов.

Средняя продолжительность крупных лесных пожаров может составлять 10—15 сут., а выгоревшая площадь — 450—500 га.

Источник

Характеристикой подземных пожаров является глубина прогорания

| Сила почвенного пожара | Глубина прогорания, см | Скорость распространения огня м/мин |

| Сильный | Не более 25 | До 0,25 |

| Средний | 25-50 | 0,25-0,5 |

| Слабый | Более 50 | Более 0,5 |

Подземный лесной пожар характеризуется беспламенным горением торфа, накоплением большого количества тепла и низкой скоростью. Из-за выгорания торфа под верхним слоем почвы образуются пустоты, опасные возможным провалом людей и техники. Пожар продолжается месяцами, даже зимой под слоем снега.

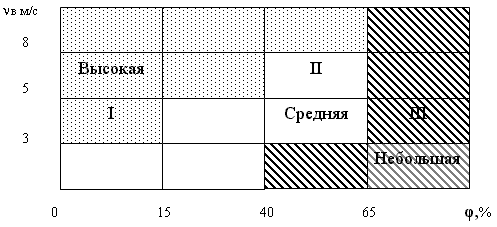

Скорость распространения лесного пожара летом в зависимости от влажности и скорости ветра

I зона — высокая скорость распространения пожара (6-7 км/ч). Высота пламени до 50 м. Возникают низовые и верховые пожары.

II зона — средняя скорость распространения пожара (200 м/ч). Высота пламени 1-2 м.

III зона — небольшая скорость (менее 200 м/ч), пожар может быть остановлен при встрече с препятствием.

Степные и полевые пожары возникают на открытой местности при наличии сухой травы или созревших хлебов. Скорость стеного пожара 25 — 30 км/ч, полевого 8 -10 км/ч.

Дата добавления: 2015-06-17 ; просмотров: 2804 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Торфяные пожары

Самыми опасными для людей и животных считаются пожары, которые происходят на болотах, осушенных в следствии прокладывания дренажной сети в сельскохозяйственных целях, а также в целях увеличения продуктивных особенностей лесов. Часто уровень опасности пожаров, связанных с торфом не оценивается до конца.

Торфяные пожары имеют очень интересную особенность, которая и делает этот вид пожаров достаточно опасными для жизни. Особенность состоит в том, что они очень долго разгораются и также долго распространяются, но длительность таких пожаров превышает все разновидности пожаров.

В данной статье рассмотрим основную характеристику торфяных пожаров, методы их ликвидации, а также какие последствия они несут для окружающей среды и человека.

Виды и причины торфяных пожаров

В качестве основных причин появления возгораний на торфяных местностях можно назвать человеческий фактор. Это не до конца потушенный костер после пикника, брошенная спичка или тлеющий окурок, поджог сухой травы.

Кроме того, торф способен и самовозгораться при достижении температуры выше 50 градусов по Цельсию. В летний период поверхность грунта способна нагреваться до 52-54 градусов. Этой температуры бывает достаточно, чтобы возникло возгорание торфа.

В редких случаях, причиной такого пожара может стать удар молнии. Часто они являются продолжением низовых лесных пожаров. Важной характеристикой является уровень влажности торфа. Обычно возникновению огня способствует период длительной засухи. Верхний слой сильно высыхает, и влажность падает до 25% и менее.

Особенность торфяного пожара заключается в том, что его глубина зависит от уровня расположения грунтовых вод. Огонь возникает на высушенной поверхности, и уходит вглубь, где может тлеть годами.

Тление считается основной беспламенной фазой торфяных лесных пожаров. Этот процесс поддерживается кислородом, поступающим в нижние слои торфа вместе с воздухом. Скорость распространения огня небольшая. Кромка пожара в сутки может сдвинуться всего на пару метров. Возгорание торфа опасно своей устойчивостью, и тем, что при тлении в глубоких слоях на них не могут воздействовать даже сильные дожди или ливни.

Виды торфяных пожаров различаются в зависимости от количества возникших очагов возгорания – одноочаговые и многоочаговые. При неправильном обращении с огнем чаще всего возникает 1 очаг возгорания, а при самовозгорании или от низовых пожаров огонь, углубляясь, может появиться сразу в нескольких местах, тогда говорят о многоочаговом виде пожара. В таких случаях ликвидировать его можно только ограничив площадь с очагами с помощью выкапывания канав. В нее заливают воду из ближайшего водоема.

Торфяные пожары имеют классификацию по глубине и силе выгорания слоев. Они могут иметь слабую (до 25 см), среднюю (25-50 см) и сильную (свыше 50 см) глубину прогорания.

Продолжительность торфяных пожаров может быть несколько месяцев, а бывает и несколько лет. Торфяные пожары и горят не как обычный пожар, они тлеют, при этом идет большое выделение дыма. Примечательно, что зимой такие пожары не прекращаются, так как сам очаг тления находится под надежной защитой слоя торфа или золы содержащей торф. Еще одной особенностью является скрытое горение, в связи с этим определить где именно горит торф достаточно сложно. Для прекращения процесса тления необходимо в само место тления вылить большое количество воды или специального гасящего состава.

Про способы тушения данного вида пожара читайте в этой статье:

Как же обнаружить такой пожар? Ответ в этом материале:

Последствия торфяных пожаров

Такие подземные возгорания наносят огромный вред лесным насаждениям. Они повреждают или совсем уничтожают корневую систему деревьев и кустарников, в результате лес гибнет. Это также сказывается и на животном мире. Животные остаются без пищи и укрытий, в большинстве случаев нарушается природный баланс.

Часто видимого пламени на поверхности нет. Этим он опасен для всех живых обитателей леса и человека. Главная особенность торфяных пожаров заключается в том, что внешне заметить признаки подземного тления практически невозможно, а вот внизу образуется выгоревшие пустоты. Любой неосторожный шаг по торфяной местности может закончиться трагедией для человека.

Кроме того, сильный порыв ветра способен переносить тлеющую торфяную пыль и частицы на другие участки лесополосы. В результате возникают новые очаги возгораний. При попадании на тело человека, такие торфяные ветряные завихрения вызывают сильные ожоги.

Постоянное тление приводит к образованию дыма, сажи, метана и водорода. Это ухудшает качество воздуха, что может спровоцировать приступы астмы или аллергических реакций у больных людей.

Как правило, основные причины торфяных пожаров приходятся на людей и их необдуманные действия, а именно:

- пал сухой травы;

- костры, которые не потушили после себя;

- выброшенные окурки;

- и многое другое.

Источник: Википедия: торфяные пожары.

Источник

Природные пожары

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения мер пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в результате использования неисправной техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время грозы.

Природный пожар — неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары.

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах.

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 30 тыс. лесных пожаров, нередко принимающих характер стихийных бедствий. Основная часть пройденной огнем площади приходиться на районы Сибири и Дальнего Востока. В этих районах лесной пожар является лесообразовательным фактором, определяющим структуру и динамику лесного фонда.

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру пожара.

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфяные).

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной растительности. При низовом пожаре горят лесная подстилка, травяно – кустарничковый покров, подрост и подлесок.

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота пламени доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 1-3 метров в минуту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С. Низовые пожары наиболее часты и составляет до 98 % общего числа загораний.

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения в безветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более.

Проводником горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и ветвей кронового пространства. Температура в зоне огня повышается до 1100°С. Ветер разносит горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько десятков, а то и сотен метров от основного очага.

Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоростью продвижения (около 0,5 м/мин). Характерной особенностью торфяных пожаров является беспламенное горение торфа с накоплением большого количества тепла. Торфяные пожары характерны тем, что их очень трудно тушить. Причиной возникновения (возгорания) торфяного пожара является перегрев поверхности торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Причинами пожаров степных и хлебных массивов могут быть грозы, аварии наземного и воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники, террористические акты и небрежное обращение с открытым огнем. Наиболее пожароопасная обстановка складывается в конце весны и в начале лета, когда стоит сухая и жаркая погода.

Способы тушения пожаров

Самым простым и вместе с тем достаточно эффективным способом тушения слабых и средних пожаров является захлестывание кромки пожара. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м. или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 человек за 40-50 минут способна погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 метров.

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную технику, но иногда приходится делать это и вручную. Один человек за полчаса может засыпать около 20 метров кромки пожара.

Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения устраивают земляные полосы и широкие канавы. Полосы не должны иметь растительности и каких-либо других материалов, способствующих горению. Когда огонь доходит до такой полосы, он останавливается.

Широко применяется для борьбы с пожарами встречный огонь, когда навстречу движущемуся валу огня создают другой встречный вал. Когда эти два вала встречаются, огню становится некуда распространяться. При организации встречного вала необходимо учитывать направление ветра и направление распространения огня.

В случае если огонь остановить не удалось, и он приближается к населенному пункту, следует, помимо принятия всех противопожарных мер, приступить к эвакуации населения. Вывод или вывоз людей следует производить в направлении, перпендикулярном распространению огня. При этом двигаться следует не только по дорогам, но и вдоль ручьев и рек, а при необходимости и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем.

Косвенными признаками приближения лесного пожара являются:

• устойчивый запах гари, приносимый ветром;

• стелющийся над лесным массивом туманообразный дым;

• беспокойное поведение животных, птиц, насекомых;

• ночное зарево, в одной из точек горизонта, постепенно расширяющееся в стороны.

При обнаружении пожара следует:

• не метаться и не поддаваться панике;

• проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего подняться на возвышенную точку на местности или забраться на высокое дерево и внимательно осмотреться по сторонам. Выявить границы очага пожара, направление и примерную скорость его распространения;

• укрываться от пожара следует на голых островах и отмелях, расположенных посреди больших озер, на оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов, расположенных выше уровня леса, на ледниках;

• уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл.

Правила поведения в очаге пожара:

• необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток;

• необходимо обильно смочить одежду, рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;

• избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде;

• зарыться во влажный грунт;

• голову, конечности, открытые участки тела обмотать любым негорючим материалом, по возможности смочив его водой, но не очень плотно, чтобы при возгорании можно было мгновенно снять.

В сухое время года и в пожароопасных местах следует соблюдать особую осторожность при обращении с огнем:

• предназначенное под костер место нужно очищать от сухой травы, листьев, веток и другого лесного мусора;

• не разводите огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного камыша и на торфянике;

• не оставляйте костер без присмотра;

• не покидайте место привала, не убедившись, что костер потушен;

• в степи костер лучше разводить на участках голой земли;

• возле огня всегда должен находиться дежурный — костровой;

• если возникли небольшие очаги пожара, то их необходимо немедленно тушить: заливать водой, засыпать песком, землей, накрывать кусками брезента, прикрывая доступ кислорода, затаптывать и сбивать мокрыми тряпками или пучками веток;

• категорически недопустимо поджигать лес с целью подачи сигнала бедствия.

Основными видами поражений при пожарах являются ожоги и отправления угарным газом. При оказании помощи необходимо, прежде всего, погасить на пострадавших горящую одежду, а на обоженную поверхность наложить стерильные повязки. В случае поражения людей угарным газом следует немедленно удалить их из зон интенсивного задымления и, при необходимости, сделать искусственное дыхание.

Следует помнить, что чрезвычайные ситуации могут сопровождаться различными инфекционными заболеваниями, которыми можно заразится, употребляя в пищу грязную и зараженную воду, продукты питания, а также при попадании инфекции через поврежденные кожные покровы человека и т.д.

Источник